我與吳昊的〈樹〉緣 ◎季季

季季1976年購得吳昊1975年版畫〈樹〉。(季季提供)

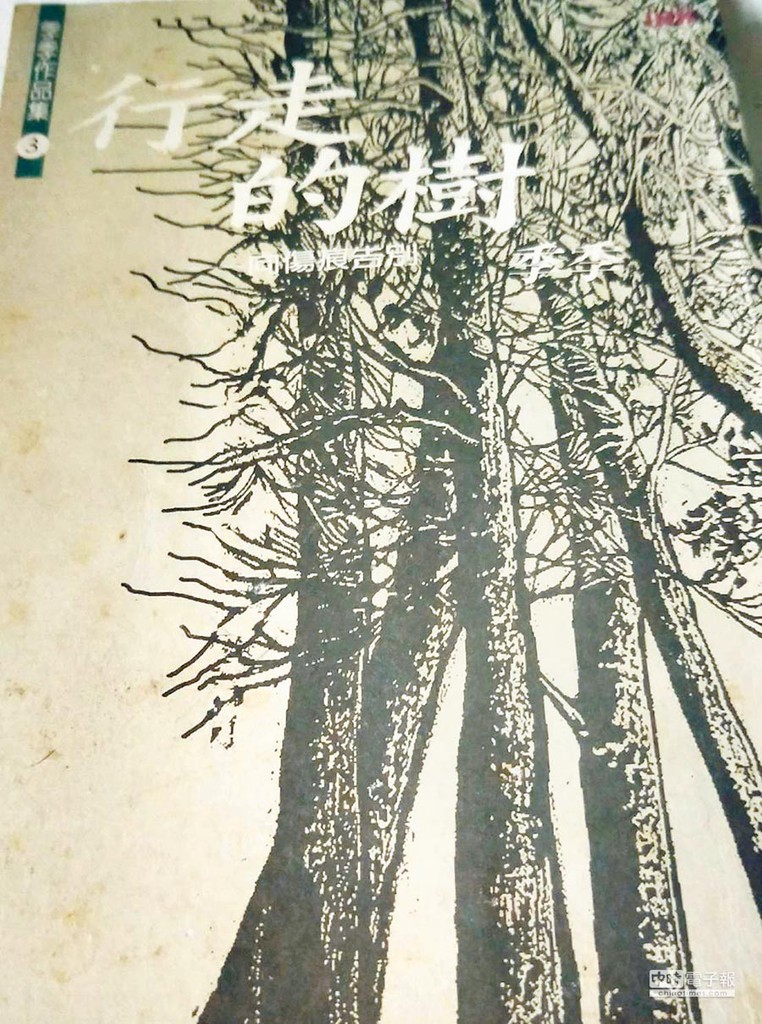

季季2006年《行走的樹》初版,以吳昊版畫〈樹〉(局部)為封面。(季季提供)

吳昊的個性一向修持內斂,沉默低調,離世兩周之後我才得知消息。藝術界有些畫家雖作品好而人品欠佳,吳昊(1931-2019.3.29 )得享米壽之福,則是作品與人品俱佳;1976年與他的版畫〈樹〉之緣,尤讓我時懷追思。

我十九歲就認識吳昊。

1964年11月11日,李錫奇(1938-2019.3.22)將代表台灣去東京參加第四屆國際版畫展,特別邀請三十多位友人於11月8日去他任教的板橋中山國校教室聚餐歡送。我當時是「皇冠基本作家」,也意外受邀參予盛會,認識了洛夫、商禽、鄭愁予、辛鬱等多位詩人,以及吳昊、李錫奇、秦松、歐陽文苑等「東方畫會」畫家。(關於李錫奇與那次盛會,2005年10月我已於《印刻文學生活誌》發表〈大盆吃肉飯碗喝酒的時代-追憶一個劫後餘生的故事〉;2006年11月收入《行走的樹》初版與2015年增訂版,此處不另贅述。)

到了年底,李錫奇從日本回來了,歐陽文苑為他接風,在他家吃火鍋,我也意外受邀參加;「東方畫會」畫家還來了吳昊、秦松等人,都來聽李錫奇暢談日本行腳。

歐陽家的客廳鄰著馬路,天冷吃火鍋保暖,但那湯鍋坐在煤球爐上,紅火熊熊,熱煙滾滾,我們說著好燙好燙,挾起東西就端著碗到門口散熱。吳昊也端到門口,卻從不說好燙好燙,只靜靜的吹著碗上的熱氣。

那時還我沒看過「東方畫會」畫家作品,對於比我年長多年的他們了解不多;兩次聚餐只能學著以寫小說的眼睛觀人世;發現吳昊始終是話最少的人。

其後多年,偶而在畫展酒會相見,或與畫家朋友聚餐,吳昊依舊默然寡言。或因工作領域不同,五十餘年來,我與他的對話可能不超過五百句。然而,這無損於我對他的敬重。我已了解,他的話都在他的畫裡;用刻刀與油彩說了形形色色的許多話。--他的藝術美學,確是需要沉靜使力的「重話」。

我對吳昊的了解,是從楊蔚的文字開始的。楊蔚是《聯合報》文化記者,1964年12月至1965年九月在《聯合報》新藝版撰寫「這一代的繪畫」專欄,介紹當時傑出的16位現代畫家。1965年5月9日我與楊蔚結婚前夕,他寫吳昊那篇〈有開端而無結束〉於4月29日發表,起頭幾段即直入重點:

--「在現代畫壇上,吳昊作半抽象的油畫和版畫,情況頗佳,而有一個突出的特色-鄉土風格。此外,他熬了十四年的畫布生涯,但他卻強調這只是一個開端。

吳昊外貌樸實,言詞拙摯。他是那一種腳踏實地的人物。從民國四十年起,他隨李仲生作畫,先從素描著手,小心翼翼,一步不亂。他最初的作品,有敦煌之風--是具象的,多少有些變形。之後,他就一直沿著這一條道路走,始終在貫徹中國民間藝術的趣味。

吳昊作油畫又作版畫,其中有一番辛酸。他賣出了作品,就作油畫,因為油畫的材料太貴了;而當他腰無分文的時候,他就拿起刀子作版畫。他展過三次版畫,那說明他有三個期間沒錢。…

吳昊現職空軍上尉。他的作品,在版畫中,喜歡運用細緻的線條,效果極佳。但是他對色彩的喜愛,使他始終不能忘情於油畫。」--

最後,楊蔚寫了這兩句結語:

--「許多人認為他的版畫比油畫強,但是他自己最大的興趣仍在油畫。…好在這只是一個開端,而他不承認結束也是對的。」--

我當時天真的想:油畫比版畫貴,而吳昊的版畫比油畫好,以後有錢一定要買一幅吳昊的版畫。

--1976年夏天,我第一次買畫,買的就是吳昊的版畫〈樹〉。

我與〈樹〉結緣,則是從林海音開始的。1971年我與楊蔚離婚後,疼惜我的林先生不時請我去吃飯。1976年有天看到她家客廳新掛了一幅樹影參差的畫,仔細一看,是吳昊1975年的版畫〈樹〉:枝幹粗壯挺拔,枝葉繁茂參差;如在風中搖擺,又似在風中靜止。我看了又看,極受震撼。

何凡與林海音是文壇知名夫妻檔,他曾稱讚1957年成立「東方畫會」的八個年輕畫家是「八大響馬」;吳昊送新作〈樹〉給何凡是感恩之禮吧?--這也顯見他自己很滿意這幅「力」作。

何凡當時是《國語日報》社長。我後來能買到〈樹〉,也與《國語日報》有關。

《國語日報》位於福州街二號,對面大樓附設「國語日報語文中心」,教小朋友作文、繪畫,也教外國學生中文;每次報名,家長常深夜就去排隊,有時排到羅斯福路,管區警員還得去維持秩序。由於學生多,需要的師資也多,林海音幫忙請文藝界友人去授課;我也受命去教作文,周六周日各二小時。

有天我剛走入福州街,看到吳昊從《國語日報》大樓走出來,趕緊過去跟他招呼,說要來語文中心教小朋友作文,問他為何來《國語日報》?他說1970年從空軍退伍後就來《國語日報》上班;也正要去語文中心教小朋友畫畫呢。

兩個許久不見的老友,於是一起過街走向語文中心。我難忘他的〈樹〉,趁機問他可否買一幅?他說:「妳不要買,我送妳。」我說:「你不要送,我要自己買。」上課時間到了,他轉身說:「再說,再說。」兩人分別走向各自的教室。

過了一個多月,他沒拿〈樹〉來找我,也許不願賣給我吧?想想,是我的錯。我不清楚畫價,沒問他多少錢,怎麼買呢?

過不久,又在門口遇到,我又說起〈樹〉,他仍說不賣,要送。我仍說,要買,不要送。一時情急,接著就說:「多少錢嘛,你少算一點,這樣你願不願意賣給我?」他皺著眉頭嘆氣了。

終於,寡言的吳昊伸出食指和中指。我說,兩萬?他搖搖頭,兩千。

我伸出手與他一握,興奮的說,謝謝。

下周上課前,吳昊來教室找我,囑我下課後去《國語日報》樓下等候,他上樓把畫拿下來。

下了課,我捏著兩千塊走過福州街,在樓下等著。不久,吳昊下來了,啊,他拿的竟是一幅已經裱好的〈樹〉。我把錢遞給他,他不接。

「一千五就好,」他的左手也拿著紙鈔:「妳先收下這五百再說。…」

啊,我還能說什麼呢?

這次,換我說不出話了!

為了〈樹〉,1976年夏天我和吳昊說了最多的話。那是多麼難得的「交易」過程,造就了多麼特殊的藝術因緣;讓我在得知他大去之後,能夠坐在客廳凝望著那幅〈樹〉,沉靜的回想吳昊而不致於悲痛傷懷。

(本文刊於2019/04/22中國時報副刊)