2017-11-15 18:50:16Katle and Joe

從卡拉揚的觀點,推敲福特萬格勒!

從卡拉揚的觀點,推敲福特萬格勒

卡拉揚在《猶移後的決斷》一文中提出他對福老的觀察與理解。綜觀全文,刪除引用的資料,可以歸納幾項他個人直接的想法和判斷:

1). 卡拉揚13, 14 歲時,即開始接觸福老的音樂,他認為代表一個完整的世界(a whole world)。

這是什麼意思呢?我以為,若從後來卡拉揚的指揮風格來看,是不是有這樣的意思:那是一個承續19世紀浪漫主義而延續到20世紀初的完滿具足的世界,因為二戰結束而一去不回。那世界有其完美之處,固然他年少和青年時深受感動和啟發,但非卡拉揚後來所要追求和滿意的。

2). 卡拉揚接掌亞琛市音樂總監時,聆聽福老舒曼四號的震懾經驗。

卡拉揚具體地表示是:「第三到第四樂章間的轉調過門樂段實在龐大驚人」。

他進而說明,那是福老的典型手法:『某樣東西要消逝了,接著,經過一段沈默或短暫的寧靜後便發展出新的東西。就是這些時刻⋯⋯Siegfried Borries告訴我:「⋯⋯我們常常覺得他正在尋找一個出口,他正試圖避免不確定性而嘗試發現新的詮示之路。」』

這一點和布蘭德爾的觀察是吻合的。布蘭德爾說福老「是連接部(trantition)的偉大連結者和傑出駕馭者」*。

______________

*布蘭德爾說:「我早年的一位鋼琴老師,帶著微笑告誡我說:演奏者或是奏出優美的主旋律,或是奏出優美的連接部,但很少兩者兼備。福特萬格勒打破了這一派胡言。」

(見:布蘭德爾 論 福特萬格勒)

______________

3). 接著卡拉揚說:「⋯⋯那不是探究或發明,而是實際上的一物之消失以便另一物之存在。」

「我們可以從這這裏看出他認為重要的是什麼,以及,歸根究底生命中最基本的狀況是什麼;那就是:經過懷疑之後的新的決斷。因此,不論在貝多芬五號的第三到第四樂章的或其他地方的轉調過門,對他來說顯然都是同一回事。」

或許,卡拉揚在福老極為擅長和發揮的樂曲連接部窺知了福老的秘密——

福老面對消逝(死亡)的樂段,以及迎接新生的樂段——一者之死亡以為另一者之存在——時,他內心的糾結。亦即:對逝者的留戀和對生者的寄望;如何從前者過渡到後者。這例子,可舉他1947復出時,下半場演出的貝五。聆聽其中第三到第四樂章的連接部那種拖沓、盤桓、幾乎繞不出去的感覺,和終於蹦出來進入宏大的全新開始,其間的變化充滿巨大的感染力!

這種新舊、死生的變化交替,不就是生命最真實的狀態,而福老以自己全部的生命來詮釋。

也因為這樣,在卡拉揚這樣的人來看,似乎⋯⋯過於猶移(doubt)了!

或許卡拉揚覺得,連接部是一個必然的過門。重要的是主題⋯⋯怎樣讓主題(主旋律)完美呈現,其次怎樣來完美銜接不同的主題。

但,我不同意他說的「那不是探究或發明 」。

福老賦予連接部更多的細節與變化,發掘出更多的意味,這當然是探討研究的結果。就算不是發明(invention)也是發現。就音樂的詮釋來說,不可能有所謂的發明吧。福老的音樂(不止連接部)絕對可以讓我們陷溺其中、不得不聚精會神於逐個音符的變化並隨之呼吸與發想;其中有一種精神的引力,這是偏向物質化(聲音效果)的卡拉揚所缺的。

補充:

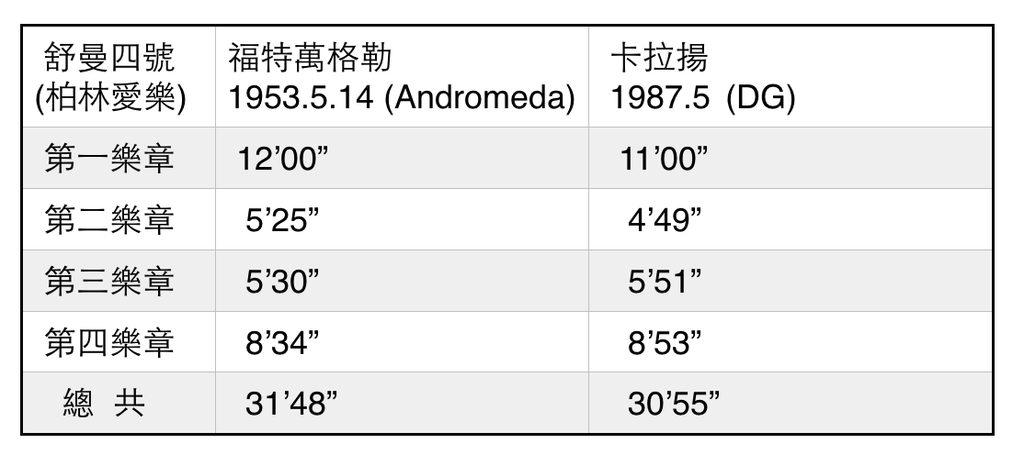

最後,我們比較一下卡拉揚本人的和他最受震撼的福老的《舒曼四號》第三到第四樂章間的連接部。

我們比較的版本如下:

1953年福老67歲,他過世前一年;1987年卡拉揚79歲,他過世前兩年。

第三與第四樂章的過門,可以分為第三樂章的尾段和第四樂章的開頭導引樂段。這兩個樂段在福老手中一氣呵成:兩部份交疊成電影的溶接效果,並且如卡拉揚所說的——一物之消逝以為另一物之存在——前者的虛渺與後者的生發,連綿一貫毫無隔閡。(因此,在Andromeda版本中,將這一連續的過門納入第四樂章。)

反之,在卡拉揚手中,第三樂章的末尾兩段樂句,一下子減得太弱,與下一樂章的序奏的銜接顯得有些突兀。

福特萬格勒以長達35”的時間描述消逝感,卡拉揚只用了約24”。也由此可見兩者演繹間的差異了。

受到福老《舒曼四號》感動與啟發的還有巴倫波因、阿巴多和祖賓梅塔。

「我們全都受到福特萬格勒的影響:克勞迪奧‧阿巴多、祖賓‧梅塔、和我。⋯⋯我們這些年輕指揮家現在發現一些錄音比實際的原作(指原來的作曲)更好:福特萬格勒指揮的舒曼第四號交響曲,就是這樣一個很好的例子。」

(參閱:巴倫波因 / 為什麼 威廉‧福特萬格勒 至今依然感動我們 )

另外,關於福老指揮的舒曼四號,請參閱:創造真實的生命悸動──聽福特萬格勒的舒曼交響曲

下一篇:論卡拉揚「猶疑後的決斷」一說