感恩前行者,想念林瑞明

感恩節,回顧又一年的踽踽前行,但願我們都幸運到----還有很多人可以感恩。

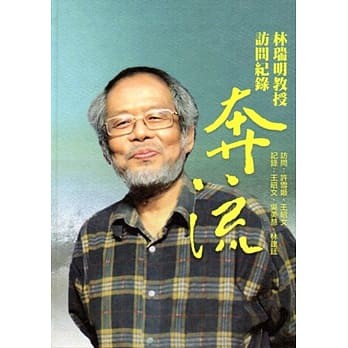

這陣子,創作坊團隊都在「拼」尾牙時節的年度書推薦,想起陳萬益老師推薦的由許雪姬教授與王昭文教授兩人接力完成的《奔流:林瑞明教授訪問記錄》。這本被視為「林瑞明前傳」的臺灣歷史長河起點,在2015年出版後,誰也沒想到,在2018年就流盡了豐美的水域,萬益老師說:「幸好先留下了口述歷史。」

這位年輕時怪傑般的文青,用長達三十五年的教學和創作,在文學和歷史上,慢慢沉澱成臺灣文學研究與開展的推動者和奠基者。長期洗腎的艱難顛頗,一如台灣命運的淒切坎坷,每一個安安靜靜的前行者都沒有悲傷的時間,認命,才能知命、惜命。看著社群頁面跳出來的去年短文〈想念林瑞明〉,這麼快,就是一年,台灣的2019,宛如長河小說的縮影,更像政治電影的迅速剪輯,我們經歷了動盪的變化和一段又一段激烈衝擊後的沉澱和累積,一如我們在此時此回眸,同樣的想念林瑞明,有小小的遺憾,更多的是珍惜和感恩,尤其是我們這些站在文學邊陲的小小仰慕者,一點點交會的光亮,都讓這漫漫暗夜,湧現出難得的溫暖。

記得在2003年,父親住院成大,周六下課,夜車趕往台南,高速公路燐火繁燈,如娥蘇拉從生死交界的旱域(Dry Land),張望遙不可及的輝煌。病父在深夜對往昔迷離有幾許牽纏,聊起日治時期台南州廳變身為剛開幕的「國立台灣文學館」,笑說第二天就去走走看看,回來和父親分享他的記憶、我的參與,以及我們共同的想望。

真到了台文館,在門口被警衛攔了下來,才知道僅周六周日開放,平日必須由團體預約參訪。也許文學館在台南古都,還是個剛成立的「異質存在」,一向乏人問津,警衛對我們一行突然闖入的「異質存在」,生出幾許好奇,忍不住問起我的名字和拜訪的緣由。我囁囁嚅嚅,仿如握著一張陳舊的文學名片,不知道還有沒有人記得我對文學輝煌的嚮往:「我,我是個小說家。」

警衛通知館長後,沒想到,電話裡傳來館長熱情的邀約。進了辦公室,才知道第一任館長是1950年出生的林瑞明先生,筆名林梵、林退嬰,台南人,同時是詩人、作家、評論家、文學研究者、歷史學研究者及文學史研究者,在2003年10月17日至2005年9月1日間,透過首任台灣文學館長的經營努力,建置出從此延燒全台的文學館樣貌。

那些時,除了讀了點詩人林梵的詩,自己一直是個文學邊緣人,無聲走在自己的宅天地,沒想到,就在那個偶然的切入點,和他一起喝了很好喝的台灣茶,聽他對年輕孩子殷殷囑託,仿如有無限的期盼,等待著更多的努力可以接棒。無論我們幾歲,能夠這樣一直被文學前行者照顧著、期待著,真的是一段美好的幸福人生。

2. 尋找紅靈魂的小蝦米

想起葉石濤先生在時報文學獎決審會議時,為我的〈尋找紅靈魂的小蝦米〉,投下唯一一票,並且在「拉票說服」失敗後,成為我的守護天使。開始關注著我的創作,在台灣新聞報西子灣副刊發現武俠小說《千年煙雨》開始連載時,立刻憂心忡忡寫信給我:「秋芳,南部有人用你的名字投稿寫武俠,你要去更正。」

年輕時多麼瘋狂縱恣呢!我笑回:「葉老別擔心,那篇武俠連載就是我寫的。我專事創作,甚麼都寫。」那時,我還未滿二十五歲,小說中盤根錯結的陰謀核心,來自數百年武林重鎮《國民山莊》,年少輕狂,連隱涉暗喻都不曾仔細設計,直接標舉出政黨,可惜,效果很差,連我最親密的同學都笑著說:「國民山莊,好像在寫國民賓館,讓人看了就很想去旅行。」

也許在創作一路上,我只留下些跌跌撞撞的任性。寫〈華印有兩個女人〉時,鍾肇政先生為我力爭吳濁流文學獎小說正獎,最後只得了個佳作時,他非常遺憾;在很多年很多年以後,和方梓並肩同行,啊?中年得閒,她的小說一出手,竟然就是正獎!凝視台灣土地的人,這樣臥虎藏龍,真值得開心。

更值得珍惜的是,好多好多深情又認真的台灣文學前行者,懷著真摯,為我們樹立了許多典範,留下好多動人的亮光。中年轉攻兒童文學,在靜宜大學兒童文學研討會議上發表〈拓展上少年小說中的台灣風情〉,選擇台灣終戰後初期、中期和新生代三個階段中活力充沛的小說創作者及其作品,耙梳埋藏其間的「青少年特質」和「台灣意識」,一方面作為兒童文學與成人文學的中介橋樑,同時也豐富了少年小說的領地,讓台灣本土小說的營養,成為少年小說的一部份,同時被青少年所選擇、所佔有,成為青少年的閱讀可能之一。趙天儀先生溫暖地譽為:「這是台灣文學和兒童文學牽手的起點。」

很喜歡這樣充滿溫度的文學領地。回想著生命中偶然的交會,我們都是尋找紅靈魂的小蝦米,在荊棘中種植著鮮花,在荒蕪中擁抱著希望,有不捨,也有感謝……

上一篇:回航定錨,姜阿新洋樓

下一篇:人權日,迴望吳濁流的缺憾與圓滿