-禪人心念阿誰?-*幻羽*題於末後加香+深山道塚*風穴寺*

諸佛無盡藏至今哪曾遮掩?

直指人人佛性源。

禪行者幾度春秋不識風雨?

任那塵雨世風急。

參禪者幾載奔騰深山道塚?

心間疑情層層密。

彈指一年年禪人心念阿誰?

誰?我是誰?參!

*幻羽*題於末後加香

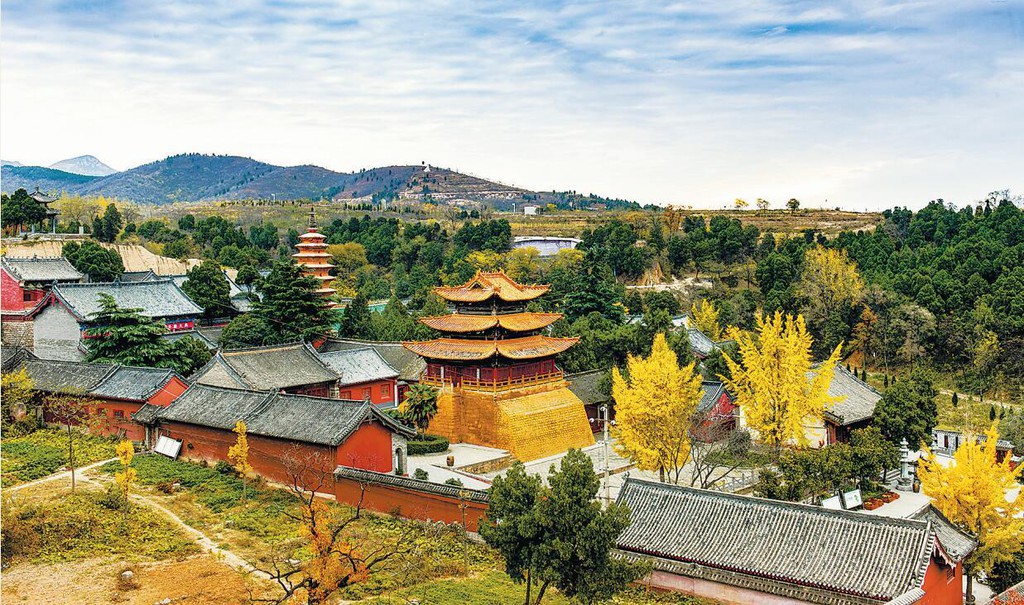

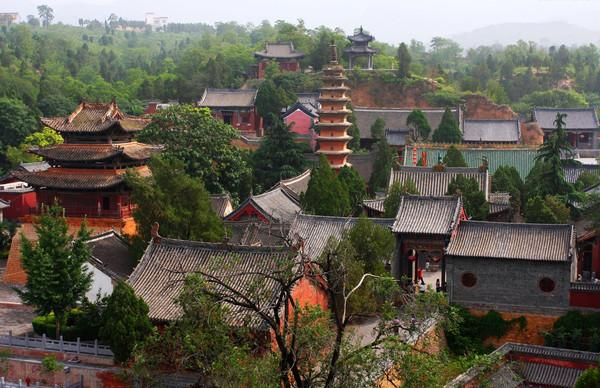

風穴寺隱于深山,進入山門,翠柏夾道,溪水叮咚,蜿蜒曲折三裏許,才見得寺院。有“九龍朝風穴,連台建古刹”的美譽。

1300年前的一天,汝州刺史到城北山中遊玩,見一位老僧瞑目靜坐,兩隻老虎臥於其膝下。聽到有人來,老僧睜開眼睛對老虎說:“有客來,且回避。”兩隻老虎順從退去。刺史與老僧相談甚歡,“因慨然以建刹為己任,兼之眾士傾風輦金而至,一塢白雲遂成福地矣”。

這高僧正是貞禪師,兩隻老虎分別叫大空、小空,白雲福地是白雲寺,就是今天的風穴寺。這個故事,記錄在風穴寺大雄寶殿前的一塊石碑上。

這刺史名叫崔日用,唐玄宗李隆基時期曾任宰相。新唐書《李白傳》記載,他的兒子崔宗之與賀知章、李適之、李璡、李白、蘇晉、張旭、焦遂稱為“酒中八仙人”。崔宗之與李白常常詩酒唱和,他邀請李白來汝州玩,《贈李十二白》詩中雲:“我家有別業,寄在嵩之陽。明月出高岑,清溪澄素光。雲散窗戶靜,風吹松桂香。子若同斯遊,千載不相忘。”

貞禪師圓寂後,唐玄宗追諡他為天臺七祖。

康熙十二年《風穴志略》和乾隆二年《風穴續志》中有詩文記載,寺院創建于東漢,至今1800多年,北魏時稱香積寺,隋代為千峰寺,唐代名白雲寺、七祖寺,俗稱風穴寺。明代萬曆年間是鼎盛時期,擁有僧侶千余人,禪舍殿堂350間,它曾與白馬寺、少林寺、相國寺齊名,並稱“中原四大名刹”。

《風穴志略》說,風穴寺之名得於風穴山,風穴山西起汝州臨汝鎮崆峒山,東至郟縣小峨眉山,連綿百里。風穴山又得名於大、小兩個風穴。據載,大風穴在風穴寺東北的丘壑間,深不可測,可遠達禹州、新密,大風時,洞穴有聲如吼,無風時,洞外多蝙蝠;小風穴在東山上,外狹內廣,洞口可容人,雲氣由此生出。當地人講述,如今的兩個風穴,早已被坍塌山體所掩埋,僅留兩個不大的洞口,不再是書中描述的景象。

風穴寺隱于深山,進入山門,翠柏夾道,溪水叮咚,蜿蜒曲折三裏許,才見得寺院。寺院背靠三座山峰:正北紫霄峰,又名玉皇山;東邊石樓峰,俗稱石榴嘴;西邊缽盂峰,俗稱紗帽山;山門前左有龍山,右有黃虎山。這五座山峰,狀如蓮台,把風穴寺托在了蓮台中央,風穴寺便有了“九龍朝風穴,連台建古刹”的美譽。

清代進士任楓在《遊風穴寺》中寫道,“入山方見寺,隔屋已聞泉”。風穴寺有泉三眼:一眼為伏流,在寺內觀音閣後方,水從石壁中噴出,稱為龍泉,澇不增,旱不減,恒溫20攝氏度,常年飲用;一眼為大慈泉,泉水平日清冽,若暴雨將至,則水變渾濁;一眼為北峽,從後山而下,流經兩峰間,水流跌入寺中,如珠似玉。三水在寺院的東側匯入桃花澗,澗上稱為“桃花岸”。

山上有明代所建的望州亭。站立亭上看,南是汝州,北有逶迤群山。僧人說,天朗氣清時,山間奇雲、紅霞等諸般美景一覽無餘。有詩贊曰:“清松扶上錦屏風,小小亭中四望通,好景偏宜逢晚照,萬家煙雨接崆峒。”

◎一步越千年

風穴寺所在谷底狹窄,多半被山、崖、溝、坡、水、瀑等佔據,設計者便依山就勢,打破了北方寺院以中軸線對稱分佈的傳統,建殿修樓,起亭圍園,無不因地就勢,流水潺潺,松柏森森,高低錯落,給人帶來一種美的節奏感。

暗紅色的空心磚塔在寺中心,它是建于唐開元二十六年(西元738年)的七祖塔,九層方形密簷式,塔身從下向上由細漸粗,至中部又開始由粗漸細,呈弧形,是全國保存完整的七座唐塔之一。

北宋宣和七年(西元1125年),寺內建起一座6米高的方形石台,臺上是飛簷挑角的懸鐘閣,閣內四根粗大的木柱,約10米高,構成獨立的鐘架,柱頂架一橫樑,懸掛一口9999斤的大鐵鐘。風穴寺佛教文化研究院李志軍博士介紹說,此鐘採用囤土升高法置放,即逐漸將鐘升至頂部,再將囤土去掉。鐘為一次成型,鑄造精緻,聲音洪亮,神韻清遠,回蕩千年。

2017年,美國斯坦福大學建築學博士郭保國來到風穴寺,他逐一點評寺內建築,說中佛殿是嚴格按照宋代李誡的《營造法式》建造的,而明代觀音閣的窗櫺圖案是皇家才允許使用的,在羅漢殿前,他充滿興致地說:奇怪,這個不起眼的小殿,竟然也是皇家規制!

一寺越千年。行走在風穴寺,唐、宋、金、元、明、清歷代建築舉目皆是,設計精巧,構建精良,所以,風穴寺也被譽為“古建築博物館”。

寺院雖然沒有以中軸線作為參照,細細觀察,卻能發現處處體現著匠心:大雄寶殿、中佛殿、天王殿坐北朝南,在一條直線上;向西的藏經樓、關帝殿、鐘樓在一條直線上;就連觀音閣、閣前的大慈泉池、閣後的喜公池也在一條直線上……建築之妙還在於,唐、宋、金、元、明、清歷代的建築,各具風格又和諧統一,宛若出自一人之手。“五步一樓,十步一閣,抬頭一景,轉彎另一天地”,撲朔迷離,妙趣橫生。

中國佛教圖書文物館研究員覺真法師,把中國佛寺建築的佈局分為三種形式,即廊院式、縱軸式和自由式。他認為,依山臨壑的河南汝州風穴寺、峭壁山腰間的山西渾源懸空寺和江南民居式樣的蘇州紫金庵,是三種佈局之外“頗有特色的實例”。

◎一寺盛兩宗

名刹出高僧。印度佛教自漢代傳入中國後,逐漸漢化,到隋唐時期形成了中國大乘佛教,天臺宗是其中較早的宗派之一。唐代開元年間,貞禪師來到荒涼的風穴寺修行,在此廣收門徒,把幾乎毀於戰火的寺院從廢墟中一步步重建起來,使風穴寺逐漸成為天臺宗的說法聖地。

“風穴七祖千峰白雲禪院記”碑刻載,貞禪師逝後,唐玄宗諡之為“天臺七祖”,刺史崔日用等人收拾其舍利數千粒,建塔九層,玄宗諡其為“七祖塔”。風穴寺由此成為天臺宗祖庭。

後唐長興二年(西元931年),延沼禪師來到風穴山,靜修禪宗中的臨濟宗。他在汝州傳法三十餘載,汝州成為禪宗的中心,風穴寺又成為臨濟宗祖庭。

臨濟宗繼承發揚禪宗教義,讓人擁有一顆平常心,回歸本真,使參禪之人看清世間之後認識自己,是一種擺脫煩惱、追求生命自覺和精神境界的文化理想,深得文人士大夫之心。宋代佛教盛行,歐陽修、王安石、蘇軾、蘇轍、黃庭堅、張商英等名家,都是風穴一脈的居士。

禪宗史書《五燈會元》記載了一件趣事。一天晚上,宋仁宗夢見自己到了景德寺的門口,有一龍蟠地,驚醒。便派太監前往察看,恰好一和尚正在寺門口酣睡。問其名字,說是從汝州風穴寺來的道隆禪師,遊歷京師,客居景德寺,回來晚了,大門已關閉,便於門外臥眠。仁宗聽說後大喜:“此吉兆也。”第二天召禪師談論禪法,龍顏大悅,留他在宮中,賜號“應制明悟禪師”。

後來臨濟宗一枝獨秀,成為禪宗主流,並傳播到日本、韓國及東南亞各地,有“兒孫遍天下”之譽。日本京都久負盛名的南禪寺,就是臨濟宗南禪寺派的大本山。2005年9月,日本臨濟宗妙心寺派出則竹秀南一行15人,到風穴寺尋根。

風穴寺山門的兩塊匾額,面南一塊是中國佛教協會原會長趙朴初所題,面北一塊是星雲大師所題。趙朴初是風穴延沼的第三十七代弟子,星雲大師是風穴延沼的第四十四代弟子。2016年星雲大師90高齡時,聽說寺院光大山門,雖患有眼疾,仍鄭重寫下“風穴寺”三字。“風穴寺”三個字,在兩人的筆下各有千秋,又都禪意濃厚,耐人尋味。

◎文脈傳四海

“不知香積寺,數里入雲峰。古木無人徑,深山何處鐘?泉聲咽危石,日色冷青松。薄暮空潭曲,安禪制毒龍”。盛唐詩人王維的這首《過香積寺》,描述的景致更為幽深,其中“泉聲咽危石,日色冷青松”,歷來被譽為練句典範。有人考證,香積寺就是風穴寺。

唐代汝州詩人劉希夷,同諸多詩友常住風穴寺,與高僧談詩論文。唐代韋絢記載了作為太子賓客的劉禹錫在白帝城(今四川奉節)的談話,書名為《劉賓客嘉話錄》。書中提到,劉禹錫曾任汝州太守,他說劉希夷死在了舅舅宋之問的手裏。劉希夷詩中有:“年年歲歲花相似,歲歲年年人不同”,宋之問非常喜歡這兩句詩,“知其未示人,懇乞”,但劉希夷不給。宋之問非常生氣,派人用土袋將劉希夷“壓殺之”。年僅30歲的劉希夷死後葬在了風穴山麓,墓地被後人圈建成為夷園。

進風穴寺山門不到一里,就是小巧精緻的夷園,墓塚碧草青青,墓園乾乾淨淨,是一個幽靜的所在。

明清時期,以風穴寺高僧為核心,有一修心會文的著名社團“汝上蓮社”,入會者為“清修惇行、文章氣節之士”,有翰林沈荃,汝州巡道王洙、知州羅大美等高官,也有文學家馬振垣、李綠園等,其風雅綿延百年。

一草一木、一山一石、一磚一瓦、一池一水都會令文人觸景生情。明清時期,風穴寺已經被排列組合成八大景、七十二小景。

寺內大小碑碣300餘塊,多為建築、修葺及捐贈之類的記事碑,也有名人題詠的詩詞歌賦碑,其中就有後漢乾祐三年(西元950年)八月的“風穴七祖千峰白雲禪院記”碑,它們或立於建築物前,或嵌於牆壁上。大雄寶殿前,一通高約5米的明代石碑,正面是草書記事,背面用楷書記錄捐資名單,側面有隸書詩文,碑頭則是篆體,氣度不凡。

風穴寺周邊鬱鬱蔥蔥,翠柏尤盛,綿延十餘里。大雄寶殿前的一段碑文記載,當年,貞禪師曾把數鬥柏籽隨手擲之,於是柏生滿山,成為奇觀。清代海月禪師在《風穴寺異柏記》中寫到,柏樹奇異,只生長在寺界之中,鄰丘絕無生長。他囑咐後人愛惜柏樹:“取以時,用以節,使名山面目,日新如故,祖庭薪傳,千古不息。”歷任寺院住持都嚴格看管柏樹,派和尚晝夜輪流巡視。李志軍說,古柏中的“一棚傘”和“三炷香”最有特色。“一棚傘”樹冠巨大,如一把雨傘,百姓常在樹下聚會、聊天;“三炷香”樹根六七人方能圍攏,樹幹一米高處,均勻豎起三個合抱粗的樹枝,如三炷禮佛高香。

這些歷史深處的古柏,也曾遭劫。但風穴之柏有靈,歷劫不死,伐而複生。如今的風穴寺,又是滿山翠綠,柏香飄遠,一副生生不息景象。