~中印戰爭始末與糾結~

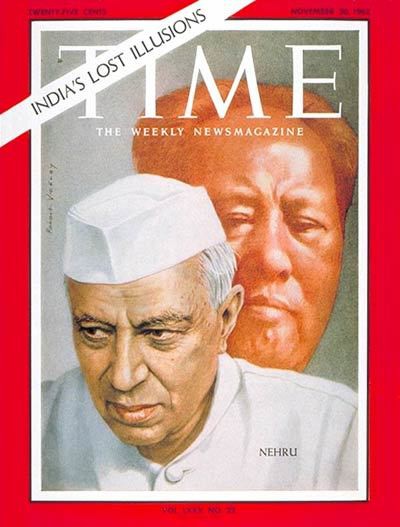

在反擊印度前夕的1962年9月中旬,毛澤東同周圍的人談話時也說,想了10天10夜,總想不通尼赫魯為什麼要來搞我們?

~中印戰爭始末與糾結~

2012年開始,中國開始建構具自身特色的大國外交,強調維護「國家核心利益」。過去中國主要將臺灣、西藏和新疆列為「核心利益」,視為內部的具體主權問題,並因應制定《反分裂國家法》和《中華人民共和國國家安全法》。中華民國政府在第二次國共內戰後失去對中國大陸的統治,自1950年後僅統治臺灣地區和部分南海島嶼,這讓海峽兩岸關係具爭議且複雜。中華人民共和國政府聲稱擁有臺灣地區的主權,並將「一個中國原則」視為與其他國家發展外交關係的前提,要求後者承認「臺灣是中國的一部分」。

此外,中華人民共和國還多次抗議美國向臺灣銷售武器。中國政府亦主張擁有西藏地區的主權,而位於印度的西藏流亡政府則堅持西藏應當獨立,西藏獨立運動的代表人物第十四世達賴喇嘛與外國政府的交往也一直遭受中國政府的打壓。此外新疆獨立運動的主要組織東突厥斯坦伊斯蘭運動為國際社會公認的恐怖組織,其接連發動的恐怖襲擊造成多人死傷,對中國的治安狀況造成了不良影響。

除了臺灣、西藏和新疆等問題涉及中國核心利益外,中國還與多個鄰國有領土爭端。1990年代開始,中國多次談判以解決具爭議的邊界問題,包括中越邊界、中俄邊界、中印邊界及中不邊界等。另外在東海和南海海域上,還與日本、越南、菲律賓等國間存在釣魚臺列嶼、南沙群島、西沙群島、黃岩島等領土爭端。2012年,在日本政府購買釣魚島事件後,中國政府派遣海警船定期在釣魚臺列嶼海域巡邏,並於隔年在東海上空設立防空識別區。2013年1月22日,菲律賓單方面就中菲有關南海問題提起仲裁。2014年開始,中國在南海的永暑礁、渚碧礁、美濟礁等實控礁盤上,進行大規模填海工程並修建機場,之後還在永興島上布署地對空飛彈。

2014年,習近平表示中國將致力於和其他國家合作,爭取以和平方式解決在領土主權和海洋權益等問題。今日中國常被視為新興的潛在超級大國,許多評論家關注其快速成長的經濟動能、日益增長的軍事實力、龐大的人口以及不斷增長的國際影響力,並認為中國將在21世紀成為具重大影響力的世界角色。然而評論者警告泡沫經濟威脅和人口結構失衡,將延緩甚至阻止中國在本世紀的經濟成長;有的則質疑中國作為「超級大國」的定義,認為中國獨大的經濟不會讓其發展成為超級大國,並指出中國並沒有美國的軍事和文化影響力。

中國國家武裝力量由中國人民解放軍、中國人民武裝警察部隊和中國民兵組成,由中央軍事委員會指揮、並接受中國共產黨領導。中國採取徵兵制和募兵制相結合,搭配民兵與後備軍事動員等制度。中國人民解放軍共有兩百三十萬名常備軍人(軍隊人數計畫在2017年底前裁減至兩百萬人,為世界規模最大的正規軍隊,設有陸軍、海軍、空軍、火箭軍及戰略支援部隊。政府在2014年表示年度軍事預算總額達一千三百二十億美元,僅次於美國。但斯德哥爾摩國際和平研究所、美國國防部部長辦公室等部門認為考慮到中國未公開的開支,實際國防預算比官方預算多。

中國擁有洲際彈道飛彈、彈道飛彈潛艇、戰略轟炸機組成的三位一體的核打擊能力,並擁有五十枚至七十五枚可配備核彈頭的洲際彈道飛彈;但和美國、俄羅斯相比,中國力量投射能力仍顯不足。中國近期開發、收購大量先進的飛彈技術,發展中程和短程彈道飛彈、反衛星飛彈、巡航飛彈、反彈道飛彈和潛射彈道飛彈等設備。2000年之後,中國裝備首艘航空母艦遼寧號,及彈道飛彈潛艇和攻擊型核潛艇組成的潛艇艦隊。空軍的現代化亦取得顯著進步,除購買俄羅斯製戰鬥機外,也自行開發生產匿蹤第五代戰鬥機、高超音速飛行器、無人飛行載具等現代化軍機。中國還以新研製的陸軍武器替換蘇聯製裝備,指揮管制系統也從C3I增強至C4I,強化對於網絡中心戰的掌控。

隨著保障制空權和海上拒止能力的進步,中國對區域的影響力不斷增加,不僅與俄羅斯海軍在地中海舉行聯合軍演,還在白令海峽活動,而且在非洲吉布地建立首個海外軍事基地,並沿著海上航路建立珍珠鏈。今日中國除了被視為擁有核武器的國家外,還被視為地區軍事強國和潛在軍事超級大國。國防部白皮書《中國的國防》中提到,中國採取「積極防禦」的軍事戰略。中國在2010年至2014年期間僅次於美國和俄羅斯的第三大武器出口國,期間增長143%。

中印邊界問題,指中華人民共和國與印度共和國之間的邊界問題,是中印關係中的敏感議題。中印邊界總長近2000公里,有總面積超過12萬平方公里區域存在領土糾紛,涉及西段、中段、錫金段和東段四個部分。中印原則上都同意和平解決爭議。

歷史背景

西姆拉會議合影。前排左三為中國中央政府代表陳貽範,左四為英國代表亨利·麥克馬洪,左五為西藏噶廈代表夏扎·班覺多吉,後排左七為英國隨員阿奇博爾德·羅斯(Archibald Rose),左八為英國隨員查爾斯·阿爾弗雷德·貝爾。

中國和印度作為世界文明古國,兩國人民有著幾千年交往的歷史,中印之間形成了一條傳統習慣線:東段大體上沿喜馬拉雅山南麓與布拉馬普特拉河北岸平原交界線而行,中段大體沿喜馬拉雅山分水嶺走向。1911年中國辛亥革命爆發,主張「驅逐韃虜」,引發駐藏清軍譁變。流亡印度的十三世達賴喇嘛藉機策動事變,發布《告民眾書》,宣稱要將漢人「驅除淨盡」。1914年3月24日,西藏地方與英屬印度劃定「麥克馬洪線」,將面積達9萬多平方公里的藏南地區劃歸英屬印度。但參與西姆拉會議的北洋政府代表陳貽範未簽署《西姆拉條約》,歷屆中國政府也都不承認「麥克馬洪線」。印度1937年版官方地圖以「麥克馬洪線」顯示其「邊界」,但註明「邊界未經標定」。

1947年印度宣布獨立,1950年印度共和國正式建國;而中華人民共和國也在1949年正式成立。1950年4月1日,中印建交。建交初期,中國和印度經歷了一段蜜月期,印度總理尼赫魯推廣了泰戈爾提出的「中印是親兄弟」口號(「Hindi-Chini bhai-bhai」)。但隨著中國政府重新控制西藏,中印之間的矛盾開始顯現。印度不斷越過中印傳統習慣線,並建立據點。1951年,印軍占領達旺並強迫西藏地方政府撤出,而達旺是第六世達賴喇嘛倉央嘉措出生地。到1953年印度全部控制藏南9萬平方公里的領土後並建立行政區。1954年印度在侵占區設立「東北邊境特區」。至1959年,印度將東段實際控制範圍從傳統習慣線逐步向北推進到「麥克馬洪線」附近,並在西段建立據點43處。1959年達賴喇嘛出走印度,更使中印關係進一步惡化。

1960年4月,兩國政府為尋求解決領土爭端,由中國總理周恩來與印度總理尼赫魯在新德里會談,謀求和平解決爭端的辦法,但未取得共識。1962年中印邊境戰爭爆發。戰爭之後,中印外交關係發生較大轉變,在冷戰期間,印度一直堅定地站在蘇聯陣營,與中蘇分裂之後的中國對立,而中國則與其宿敵巴基斯坦關係密切,並在冷戰後期與美國合作站在蘇聯及其盟友的對立面。雖然冷戰結束之後兩國關係回復友好,至今印度軍方內部仍將中國視作最大假想敵。1982年,印度將「東北邊境特區」升為中央直轄區,1987年成立「阿魯納恰爾邦」。1987年兩國在邊境發生一次邊境衝突,並差點導致兩國再次開戰。

2003年6月印度總理瓦傑帕伊對中國進行訪問後,中印關係得到改善。中國正式承認印度對錫金的主權,同時兩國開始著手解決邊界爭端。2005年雙方簽署了《解決中印邊界問題政治指導原則的協定》。2006年7月6日,中印重新開放乃堆拉山口,這是古代貿易路線絲綢之路的一部分,也是越過喜馬拉雅山脈的一個通道。兩國官員表示邊界貿易的重新開放將幫助緩和該地區的經濟孤立。2007年5月,中國拒絕了一名來自阿魯納恰爾邦的印度行政官員的簽證申請。

2013年4月15日,中國人民解放軍在中印西段邊界實控線附近斗拉特別奧里地東南部約30公里的天南河谷(Raki Nala)建了一個營地。印度軍隊隨即在中國軍隊營地約300米外建立了自己的營地。中印雙方進行了長達3個星期的對峙,被稱為2013年斗拉特別奧里地事件。自2014年起印度對這類的問題以「一個印度」政策來敘述,認為中方應該對印方的國界採取承認的態度。這樣的觀點至2017年逐漸影響到印度對一個中國政策的態度與承諾。2017年6月起,中印軍隊在洞朗地區發生緊張對峙。

爭議地區

西段

喀什米爾地區由印度、巴基斯坦和中國三方實際控制。喀什米爾的地理範圍覆蓋由印度控制的查謨-喀什米爾邦(細分為查謨、喀什米爾及拉達克)、由巴基斯坦控制的阿扎德喀什米爾和吉爾吉特-巴爾蒂斯坦,以及由中國控制的阿克賽欽和喀喇崑崙走廊。

阿克塞欽地區總面積4萬2685平方公里,其中爭議地區約3萬平方公里,占中印西段邊境爭議地區總面積的3萬3500平方公里的絕大部分。中國認為阿克塞欽作為固有領土存在,並不屬於喀什米爾地區。印度對此存在異議。目前,阿克塞欽絕大部分屬於新疆和田地區管轄,南部很小一部分屬於西藏自治區阿里地區管轄。

喀喇崑崙走廊約5800平方公里,主要是沙克思干谷地。根據1963年中華人民共和國政府和巴基斯坦政府達成的《中巴關於中國新疆和由巴實際控制其防務的各個地區相接壤的邊界的協定》,巴方承認在喀喇崑崙走廊(巴方原劃歸北部地區)屬於中國。

巴里加斯地區總面積約1900平方公里。印度控制巴里加斯西南角,即獅泉河(森格藏布)與卓普河(典角曲)以西大約450平方公里。中國認為該區域位於傳統習慣線中方一側,屬於阿里地區噶爾縣扎西崗鄉。印度方則將其劃歸查謨-喀什米爾邦拉達克列城縣。

印度對中國控制的兩片地區聲稱擁有主權,中國政府聲稱對西段不存在領土爭端。1962年,中印在阿克賽欽爆發了一場小規模戰爭。在1993年和1996年,兩個國家簽訂協議表示尊重實際控制線。

中段

中印邊界中段爭端共有四塊,共約2000餘平方公里,現主要由印度控制。巨哇、曲惹地區位於札達縣楚魯松傑鄉西南,面積332平方公里。1954年,印度官方地圖標為已定界,將該地區劃入印度,形成爭議。1958年6月2日,印軍進入巨哇、曲惹,並在曲惹修房設卡,從此控制該區。什布奇山口地區位於什布奇山口以西至活不桑河,爭議面積共35平方公里,屬札達縣底雅鄉什布奇村。1958年4月,印度控制該地。

桑、蔥莎、波林三多地區位於札達縣城西偏南,面積1451平方公里。1954年印度控制該地。烏熱、然沖、拉不底地區總面積855平方公里,屬於札達縣達巴鄉。印度1956年6月度控制烏熱。7月,控制香扎、拉不底。

錫金段

1887年,英國強占錫金王國,次年出兵西藏。清政府派駐藏幫辦大臣昇泰前去議和。1890年3月17日,昇泰與英國駐印度總督蘭斯頓(Henry Charles Keith Lansdowne)在加爾各答簽訂了《中英藏印條約》。主要內容為:清政府承認錫金歸英國保護,以及劃定了中國西藏和錫金的邊界。雙方在1893年12月5日又簽訂了《中英藏印續約》,解決遊牧、通商等問題。1950年印度建國後,錫金王國成為印度的保護國。1975年被印度吞併,成為印度的一個邦。2003年,中華人民共和國正式承認印度對錫金擁有主權,同時印度亦正式承認中華人民共和國對西藏的主權。中國在2005年版的地圖上已不再把錫金標示為「主權國家」。

由於不丹是印度的保護國,中不邊界爭議也受印度關注。中國與不丹之間有爭議的洞朗地區面積約100平方公里,位於西藏亞東縣南端,與印度錫金邦交界。2017年6月16日,印軍聲稱接不丹政府求助,進入本來中印之間並無爭議的洞朗地區,並和中國邊防部隊形成對峙。

東段

中印東段邊界問題源自英治印度時期。1914年,西姆拉會議上英國和西藏地方政府,雙方同意劃定「麥克馬洪線」將喜馬拉雅山麓以南地區劃入印度,但當時的中華民國政府拒絕承認。這個地域,中方稱之為藏南,中國藏南邊界線最東點,在27°45′06.52″N 97°03′36.47″E;最西端,在26°51′17″N 92°06′33″E(距烏達古里約12.2 km)。在印度獨立之後,中華人民共和國和印度雙方就這個地區的主權歸屬未能達到共識。於20世紀60年代初期更爆發中印戰爭。有關地區在1972年被編為印度的「東北邊境特區」,後來又改為「阿魯納恰爾中央直轄區」。1986年,印度議會兩院通過立法將阿魯納恰爾中央直轄區升格為邦。1987年,印度正式宣布成立阿魯納恰爾邦。但中國政府則認為阿魯納恰爾邦是中國領土。印度在邊界附近有駐軍。

在麥克馬洪線以北,1950年代末印度的前進政策執行時搶占了「郎久」、「扯東地區」兩處。在1959年成為中印外交、軍事衝突之地。其中,郎久位於隆子縣最東部的扎日鄉公路盡頭。「扯東地區」中印邊界東段的最西端,即克節朗河谷附近。

1962年及1967年中國與印度分別在邊境發生了兩場邊境軍事衝突,在1962年中印邊境戰爭中雖然中國取得了軍事上的勝利,但是停火後中方卻從已經奪取的爭議地點撤出,使得印方不僅實際控制了藏南地區,還於1963年越過麥克馬洪線,重返兼則馬尼。但是印度軍方在戰場的失利使得印度政府決定在中印附近實施了一項「防禦計劃」以鞏固印方於戰爭所占有的領土範圍。

二十世紀八十年代,印度於邊界前沿的幾個支撐點軍隊已經完成部署,但是通向這些地方的交通網線仍沒有建成。1980年,英迪拉·甘地上任印度總理後,決定重新審議印度的安全局勢,1982年至1983年,英迪拉·甘地通過了一項旨在加快在印度實際控制線內部署軍隊的計劃,以繼續鞏固印度在此地的軍事控制。

戰爭邊緣

自1962年後,印度就再未回到過在中印戰爭曾經失利的克節郎河(Namka chu),這條河位於麥克馬洪線以北,在塔格拉山脊(Thag la)與麥克馬洪線上的哈東山脊(Hathung la)兩山之中,呈東西走向。印度曾極盡全力想要控制住塔格拉山,這也是1962年10月中國向印度開戰的原因。1983年,印度的情報機構派遣一個小隊偷越麥克馬洪線前往克節郎河東北的的桑多洛河谷(Sumdorong Chu)牧區搜集情報,他們夏天進入冬天撤出,此後的兩年依然如此,但當印度情報人員1986年進入該地區時,卻發現中國軍隊已經在那裡構建了半永久性建築。

1986年2月,印方克里希納斯瓦米·桑搭吉上將被任命為印陸軍參謀長,他通過並計劃了一項被稱為「棋盤計劃」的軍事演習,該演習的目的旨在「演練如何將位於阿薩姆平原的印度軍隊快速部署到同中國接壤的實際控制線附近」。作為演習的一部分,印度使用米-26直升機將山步第五旅空運到了達旺附近的吉米塘(Zimithaung),隨後這支軍隊一路行軍穿過哈東山口,進入克節朗河南岸,桑搭吉還向桑多洛河谷的旺東地區增兵,總共計劃向麥克馬洪線投入十一個師,並計劃先發制人進攻,消滅前調的中國軍隊。中國方面舉行874演習,前調部隊與印方對峙,但總體上由於中國方面的克制,並未發生武裝衝突。雙方沿克節郎河(Namka chu)形成新的實際控制線,實際控制線從克節郎河折向兼則馬尼,再向東在桑多洛河南岸通過旺東與麥克馬洪線相接。為與1959年實際控制線相區別,這條線又被稱為1987年實際控制線。

開戰的可能性

桑多洛河的對峙發生一星期後,印度率先向中國提出外交抗議,其理由是中國軍隊越過麥克馬洪線,侵入了印度領土,中國外交部發言人隨即聲明,是印度軍隊越過了非法的麥克馬洪線,這是無庸置疑的。印度根據片面的理解,堅持認為麥克馬洪線的正確位置是通過塔格拉山脊,而不是按地圖所示是通過哈東山口的,印度主張自己有權進入麥克馬洪線以北地區,被稱為偶爾發作的兼則馬尼——朗久綜合症,觀察家們認為,這將導致中印兩國交戰。

印度強硬推行自己的領土主張,在中印邊境從東到南部署重兵,並將裝甲部隊派遣到了錫金東北用以震懾中方,又向塔格拉山脊派遣了數量可觀的軍隊支援,並在桑多洛河谷地區建立起了能夠威脅中方軍隊前沿哨所的前端哨。這些行動都被北京視為威脅,似乎印度將要從防守轉為進攻,並通過武力獲取一個更大的「阿魯納恰爾邦」。

和解

中國向美國通報了情況,指出如果印軍繼續蠶食,中國將給之一個教訓。美國和蘇聯都不支持印度開戰,美國甚至向中國通報前線印軍部署的衛星情報,都對扼制戰爭爆發起到作用。1987年5月,印度外交部長蒂瓦里在前往赴平壤參加不結盟國家外長會議期間順帶停留於北京,印度外長向北京帶去了拉吉夫·甘地的一個口信,即「新德里不打算繼續使邊境地帶的局勢惡化」。當年7月,拉吉夫·甘地在一次北方邦國大黨支持者的集會上說「有關中印邊界局勢的錯誤報導是由某些西方大國蓄意傳播的,目的是要在印中兩國之間製造誤解和緊張」。1988年12月,拉吉夫訪問中國,這是自20世紀六十年代周恩來訪問印度後第一次兩國之間的高層訪問。最終在1993年,兩國簽訂了一項「以確保實際控制線兩側的和平」的協議,這場邊境危機由此告終。

2013年4月15日,中國人民解放軍規模約一個排的隊伍在拉達克-阿克塞欽邊界未定的中印西段邊界實控線附近斗拉特別奧里地東南部約30 km的Raki Nala〔中國稱為天南河谷;Nala在印地語中是乾河床的意思,語源來自阿拉伯語Wadi〕建立了一個營地。以往的慣例是,中印雙方的軍隊都經常在這個爭議緩衝區交替巡邏,但都避免在此建立永久性設施或軍事要塞。印度軍隊隨即反應,在中國軍隊營地約300米外建立了自己的營地。中印雙方開始了長達3個星期的磋商;在此期間,中國的營地通過直升機和卡車運送給養和人員予以支持 。5月5日,爭議得到解決,雙方同時撤軍,未發生衝突及人員傷亡。作為協議的一部分,印度軍方同意拆除距斗拉特別奧里地約250 km之遙的楚木惹爭議區楚馬要塞的部分工事〔中國認為那是入侵〕。

背景

阿克賽欽地區,位於中華人民共和國新疆、西藏兩自治區與印度的邊界西段,阿克賽欽(Aksai Chin)是突厥語,意為「中國的白石灘」,這裡的「欽」(秦)就是突厥語中國的意思。中國方面擁有實際控制權,絕大部分屬於新疆和田地區管轄,南部很小一部分屬於西藏自治區阿里地區管轄。印度方面則認為此地屬於印度控制的克什米爾地區。阿克賽欽地區總面積42,685平方公里,其中爭議地區約3萬平方公里,佔中印西段邊境爭議地區總面積的33,500平方公里的絕大部份。中國實際控制克什米爾東北部阿克塞欽地區(屬新疆維吾爾自治區和闐縣),印度控制巴里加斯地區(屬於噶爾縣扎西崗鄉)約450平方公里。

1993年印度總理拉奧訪華簽署《在中印邊境實際控制線地區保持和平與安寧的協定》:「雙方將通過協商制定在實際控制線地區的有效信任措施。任何一方都不在雙方確定的區域內進行特定規模的軍事演習。」1996年11月簽訂《關於在中印邊境實際控制線地區軍事領域建立信任措施的協定》,中印邊境就此解除了戰爭氣氛,對民間跨越界交往的控制開始放鬆,自發邊貿開始展開,也對加強兩軍相互信任,緩和邊境局勢發揮了重要作用。 2003年6月,瓦傑帕伊總理對中國進行正式訪問,雙方簽署《中印關係原則和全面合作宣言》,確認發展長期建設性合作夥伴關係;2005年1月二國舉行首次戰略對話,溫家寶總理訪印並簽署《中印聯合聲明》,宣布建立面向和平與繁榮的戰略合作夥伴關係,達成了《解決中印邊界問題政治指導原則的協定》。阿克賽欽作為新疆-西藏公路的必經之地,在戰略上這一地區有重要的意義。由於目前中印兩國在尊重彼此既得領土的意見上達到了一致,因此大大降低了這一地區再次發生領土爭端的可能性。

然而,由於中印邊界從未劃定和踏勘,雙方對實控線( LAC)的認識並不完全一致,在實控線兩側,有一個約20 km寬的地帶稱為「緩衝區」,雙方邊防部隊在此交替巡邏。2013年4月,距斗拉特別奧里地東南約30 km的地方,發生了斗拉特別奧里地事件,解放軍 規模約一個排的隊伍在此建立了一個營地,與印度在此的DBO駐軍對峙。印度最初聲稱,中國邊防軍侵入了實控線印度一側10 km,後來又修改為19 km。 2000年以來,中印雙方在在實控線兩側開始大規模修建道路等基礎設施,並且互相把對方的這一舉措視為潛在威脅。印度政府宣稱,中國軍隊每年非法進入印度領土數百次。這些行為的絕大部分並沒有引發事端,但是,2011年,中國軍隊深入楚木惹爭議區18 km,拆除了楚馬要塞17處印軍用石頭壘砌的堡壘。

軍事部署

2013年4月15日,中國人民解放軍規模約一個加強排的隊伍(50人)在拉達克-阿克塞欽邊界未定的中印西段邊界實控線附近斗拉特別奧里地東南部約30 km的Raki Nala〔中國稱為天南河谷,海拔4 968.24米〕建立了一個擁有4頂帳篷的營地。該營地第二天被印藏邊境警察部隊(Indo-Tibetan Border Police,ITBP)發現,ITBP立即在距中國軍隊營地300米之遙處,設立了擁有8頂帳篷的印軍營地。中國的營地通過直升機和卡車運送給養和人員予以支持。印度政府認為這是2013年最嚴重的邊境事件。

印度軍方遵循克制政策,試圖使此問題保持「局部性」和「戰術性」,以便給印度政府通過外交途徑來解決問題的機會。在整個事件中沒有人開槍,印度軍方並沒有試圖包抄中國軍隊。印度軍隊作出了最小限度的努力,以進一步鞏固其初始部署。雙方人員互相打出橫幅,要求對方撤離自己的領土。中印軍隊雙方營地的官員,舉行了多次談判。大部分西方媒體對中國的這一行動釋讀為炫耀武力,也有一些西方雜誌推測,中國的這一行動,是為了抗議印度在楚木惹爭議區建立「永久設施」(楚馬要塞)。中國網上最負盛名的軍事智庫認為,這一事件是「偶然性」的,「沒有刻意安排」。

協議

印度政府外交抗議,要求中國撤出他們的軍隊,並承認在事件發生前的邊界現狀。中國公開回應,否認在事件發生處有任何邊界問題,指出其部隊並沒有越過實控線。印度決定不採取軍事行動,並繼續安排其外長薩爾曼卡蘇(Salman Khurshid)計劃已久的對中國的訪問。在印度議會,印度政府對此一事件的處理受到了反對黨的嚴厲批評:反對黨認為,印度這次的「戰敗」如同1962年中印邊境戰爭。5月3日,在事件解決的前兩天,由於反對黨諸如「把中國趕出去,拯救國家」等破壞性舉動,印度議會被迫休會。

談判歷時近20天,在這期間,中國在事件發生地增加了他們的軍事存在。為了解決這個問題,印度同意中國的要求,拆除距斗拉特別奧里地約250 km之遙的楚木惹爭議區楚馬要塞的部分正在使用的碉堡。 中國的其他要求包括拆除印度在實控線沿線布設的監聽和錄影設施;終止拉達克牧民進入中國領土遊牧等。但是印度對中國的這些要求採納到什麼程度,尚不清楚。協議達成後,雙方撤回各自的部隊,結束對峙。 5月5日,事件結束。

然而,印度並沒有遵守協議,相反,印軍在2013年8月突擊延伸搶修了通往楚木惹爭議區印度主張區域最前沿的公路,並且在公路終點附近修建了瞭望塔,這樣做的後果是直接導致了2014年9月楚木惹爭議區中印雙方軍隊有史以來最大規模的千人級別的對峙。

2017年中印邊境對峙事件,自2017年6月發生,中印雙方在邊境地區錫金段——中國控制的洞朗地區已經持續多日軍事對峙。中國駐印度使館提醒中國公民注意安全。中國外交部譴責印度所謂"三國交界點"說法。

中國大陸6月在中國大陸、印度與不丹交界的洞朗高地開路,不丹政府向印度求助,印度派兵前往洞朗阻止,中印軍隊陷入對峙局面,爆發55年來最嚴重邊境衝突。中國大陸與印度之間邊界長達3500公里,雙方各自宣稱擁有部分邊界地區主權,成為引爆衝突的潛在導火線。

邊界衝突起源

為了經營貿易,統治印度的英屬印度政府、西藏地方政府與中華民國政府於1913年至1914年間在西拉姆舉行會談。英國與西藏政府同意根據「麥可馬洪線」(McMahon Line)將喜馬拉雅山以南劃為印度領土,但是卻遭到國民政府反對,不承認英國與西藏地方政府的領土主張。

麥可馬洪線其實是一條牽強附會和粗製濫造的邊界線,因為各國對該線理解不同,成為日後中印邊界衝突的起源。面對領土爭議,北京與新德里方面抱持不同立場,中國大陸主張透過談判協商尋求妥協;印度立國以來則不承認有領土爭端,並將爭議土地都劃入領土之中。

中印核武瞄準對方

1962年中印爆發邊界戰爭,戰爭失利的印度加速向莫斯科靠攏,1971年印度與蘇聯簽署《印蘇和平友好合作條約》,印蘇此後長期保持著涵蓋政治、經濟、軍事等領域的特殊關係。

1964年中國大陸在羅布泊成功核試爆後,印度受到極大震撼,加速發展核武,1974年成功核試爆,成為核子俱樂部成員。印度彈道飛彈除瞄準巴基斯坦外,更瞄準中國大陸,以作為對中國大陸的核威嚇,並拒絕簽署核子不擴散條約。

中國大陸支持印度的宿敵巴基斯坦,除了提供軍事援助外,更暗助巴國發展核武。1998年5月印度實施5次核試爆,巴基斯坦也不甘示弱回應6次核試爆,讓南亞成為核戰的高風險區。

印度軍事現代化針對中國大陸

冷戰期間,印度70%以上武器裝備來自蘇聯。冷戰結束後,美印關係改善,自2008年以來,印度大約向美國採購了超過100億美元的軍事裝備。印度採購美國武器一方面是分散武器來源,避免劣質的俄系武器拖垮後勤;二方面,透過與美國合作對抗中國大陸軍事威脅。

印度除了在中印邊界部署重兵外,2011年花費10億美元向美國採購10架C-17運輸機,希望提高印度的戰略運輸能力,制衡中國大陸在邊境地區的大規模基礎設施建設。

但是中國大陸對印度威脅不只來自北方,為了突破美國在亞太地區的封鎖,另闢新戰場、開啟新的貿易路線,中國大陸提出「一帶一路」戰略。不過,由於「一帶一路」將印度洋納入藍圖中,積極推進印度洋週邊的港灣援建,並大舉在巴基斯坦投資中巴經濟走廊,途經巴印爭執不斷的喀什米爾地區,並打算在喀什米爾興建「迪阿莫-巴沙大壩」(Diamer-Bhasha Dam),讓印度大感緊張。

印度透過強化日本與印度關係,以對抗崛起的中國大陸。17日剛落幕的馬拉巴爾(Malabar)聯合軍演,美國與印度都派出航空母艦參加,日本也派出「準航艦」出雲號直升機護衛艦參與演習,規模堪稱史上最大,透過軍演深化合作牽制中國大陸的意味相當濃厚。

面對邊界爭端 中印鬥而不破

除了邊界爭端外,中印兩國都是崛起的大國,兩國在國際經貿領域上時有合作也時有競爭,這也正是近年來中國大陸與印度關係發展的最佳寫照。面對爭端,兩國都不願爆發大規模軍事衝突,印度希望與中國大陸經貿合作,以縮短逐年擴大的貿易逆差,並由陸資企業協助印度發展基礎建設發展。北京方面也不希望軍事衝突而拖累經濟發展,因此兩國都將抱持著鬥而不破的戰略格局面。

上一篇:※核能的反思與透視能源新格局※