2013-06-30 09:00:00阿楨

高更:世界百大畫家36

後期印象主義時期 高更﹝Paul Gauguin﹞﹝1848 ~ 1903﹞

高更是法國後印象派畫家、雕塑家、陶藝家及版畫家。 1873 年高更開始繪畫,並收藏印象派畫家作品。 高更早期的繪畫帶有實驗性,也很拘謹,令人聯想起在巴比松畫派﹝Barbizon School﹞影嚮下畢沙羅的作品。1880 年代早期,高更將筆觸放鬆、變寬 ,賦予畫面顫動的韻律特質,色彩仍很拘謹。他把顏色做塊面處理,自由地加重色澤的明亮感:例如以鮮亮的藍色畫陰影,以紅色畫屋頂,而使之自背景中突出。

1888 年二月,他前往不列塔尼的阿凡橋,結識了貝納﹝Bernard﹞。貝納的一些觀念受到高更修正和潤飾,而形成今日為人所知的「綜合主義」﹝synthetism﹞運動的理論基礎。貝納排拒庫爾貝﹝Courbet﹞的寫實方式,主張拓展印象主義領域,乃朝著另一新的方向探索。貝納與高更雙雙尋求新的表現力量。他們主張藝術應具備有力、率直而普遍的相同象徵,以捨棄細節及特徵,並經過壓縮的感覺,強烈而集中地表現印象、觀念和經驗三者的綜合。高更於是走出了印象派畫家那種瑣碎的光影、固定短暫景象的意圖、以及對文學借喻的逃避。

1889 年他前往勒普底,在勒普底時,他的畫呈現最簡潔的形式,色彩強烈,背景簡化成節奏起伏的形態。此種現象可見於《黃色的基督》﹝The Yellow Christ﹞。高更對於熱帶樂土的懷想,致使他於 1891 年抵達大溪地,並停留至 1893 年。該地的美與神秘,令他深深著迷。他非但捨不得離開,更去探尋那片原始、未開發的純真。他把「野蠻人」理想化,認為是受本能引導、接近自然的人,是真正創作的泉源。此時,高更已不再使用補色。他變得喜歡並用紅色與橘紅色、藍色與綠色、紫色與暗褐色,將靛藍當作黑色使用。儘管此時畫作在色調上比起他早期的作品來得陰沈些,但是在構圖上卻變得更為直接而大膽。這些作品同時具有壁畫的風格與份量。

1901 年前往馬貴斯群島。儘管一時極端的消極,高更卻在此段期間完成了他一些最活潑鮮明、最富想像力的作品。

【繪畫作品選粹】

黃色的基督﹝The Yellow Christ﹞1889 油彩‧畫布,92 x 73.5 公分

歐布萊特‧諾克斯藝術館,水牛城﹝Buffalo﹞,美國

我們從何處來?我們是什麼?我們往何處去?

﹝Where Do We Come From? What Are We? Where Are We Going?﹞

1897油彩‧畫布139 x 374.5 波士頓美術館,波士頓 ﹝Boston﹞美國

亞耳的阿利斯康景色﹝The Alyscamps at Arles﹞1888油彩92 x 73 公分

奧塞美術館,巴黎﹝Paris﹞,法國

市集﹝The Market﹞1892油彩‧畫布,78 x 92 公分

國立美術館,巴賽爾﹝Basel﹞,瑞士

戴芒果花的大溪地姑娘﹝Two Tahitian Women with Mango Blossoms﹞

1899 油彩‧畫布94 x 72.2 大都會美術館,紐約,美國

妳何時嫁人﹝When Will You Marry ?﹞1892油彩‧畫布101.5 x 77.5

國立美術館,巴賽爾﹝Basel﹞,瑞士

白馬﹝The White Horse﹞1898 油彩‧帆布140 x 91

奧塞美術館,巴黎﹝Paris﹞,法國

不列塔尼的風景﹝Breton Landscape﹞1894油彩‧帆布73 x 92 公分

奧塞美術館,巴黎﹝Paris﹞,法國

你為何生氣?﹝Why you are angry?﹞1896 油彩‧帆布95.3 x 130.5

芝加哥藝術學院,芝加哥﹝Chicago﹞,美國

http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/painter-wt/gauguin/gauguin.htm

保羅•高更

保羅•高更(Paul Gauguin,1848年6月7日-1903年5月8日),生於法國巴黎,印象派畫家。大部份藝術史家將他歸於後印象派。

高更的作品趨向於「原始」的風格。其用色和線條都較為粗獷。高更的作品中往往充滿具象徵性的物與人。現代藝術史中,高更往往被拿來與梵谷並論,他們曾經是很好的朋友,互相畫過對方的肖像,但最後卻步上不同的道路,並沒有維持很好的友誼。高更不喜歡都市文明,反而嚮往蠻荒的生活,這些都在他的作品中看得出來。

簡歷

1848年-生於法國巴黎。

1870年代-從法國海軍退伍,回到巴黎經商。

1880年代-開始接觸印象派畫家,1884年隨家人搬到丹麥的哥本哈根,經商失敗後,在1885年搬回巴黎,此時他已經結婚,並試圖從他所愛的自然生活中建立起自己獨特的畫風。

1890年代-高更已搬去南太平洋的小島-大溪地(Tahiti)居住。在大溪地他畫出了許多為後人所知的代表作品。包括1897年,高更畫出生平最大幅的(高1.5米,寬3.6米)的經典作品:我們從哪裡來?我們是誰?我們往哪裡去?(Where Do We Come From? What Are We? Where Are We Going?)

1903年5月8日高更死於心臟病纏身。在他搬到大溪地之後,他只回去過法國一次。

生平

高更出生於巴黎,他的父親Clovis Gauguin是一名激進的共和制思想政治新聞記者。1849年「反君主制」軍事政變失敗之後離開法國,打算去秘魯投靠妻子Aline Marie Chazal的家族,創辦新報紙,但在海上旅行途中心臟病發去世。高更一直在秘魯生活到七歲,幼年時期異國風情的記憶,跟他後來流浪旅行的習慣有很大的關係。高更深深敬愛母親和外祖母,他的母親沒有屈服於困難,憑自己的雙手扶養起一雙兒女,他的外祖母Flora Tristan是一位著名的社會主義先驅者、女權論者,這些童年家族的經歷都影響他成年之後藝術創作的風格。

1855年,高更一家回到法國,居住於奧爾良,1865年他當上了船員,幾年之後便升為二副,之後又進入海軍,這段海上生涯,讓他航海到巴西、巴拿馬、大洋洲、東地中海和北極圈。1871年高更離開海軍,而他母親在他出海時(1867年)就已過世,在他的監護人Gustave Arosa幫助下,高更進入巴黎的Paul Bertin證券交易所。1873年高更同丹麥人Mette Sophia Gad結婚,踏出了中產階級生活的第一步,不久之後有了第一個孩子,往後的幾年,高更慢慢的鞏固了職務上的地位,十年後,他不僅擁有一份很好的工作,在郊外有一棟房屋,並且擁有賢慧的妻子和五個孩子。在這段期間,他在Arosa和證券交易所同事Schuffenecker的勸誘下,開始作畫,Arosa本身是相當有品味的藝術收藏家,收藏了許多當時法國著名畫家的作品,Schuffenecker則是業餘畫家,在二人的影響下,高更逐漸向畫家的道路邁進。

高更在Arosa的引薦下,認識了許多當時極其前衛的印象派畫家,高更積極的接受了他們的觀點,並且接受了印象派創始人畢沙羅(Cammille Pissarro)的指教。1876年,他的作品在沙龍中展出,之後連續五次參加印象派的畫展,高更開始夢想當一位職業畫家,而讓他決定改行還有外部的因素,1882年股票市場狂跌,使高更感受到作為股票經紀人職務的危險,更下定決心成為畫家。

但運氣不佳的是,由於美術市場也受到經濟景氣的衝擊,使得畫很難賣出去,也影響到高更的藝術創作。1884年,高更全家搬到里昂,雖然家庭生活支出減少了,但是收入仍然是個問題,隨後,高更一家又移居到丹麥的哥本哈根,高更也在此時當上防水帆布的推銷員。由於經濟的困窘和其他的衝突,1885年6月高更和妻子分居。

1886年,高更暫時寄居在Schuffenecker家,又為了生計當起海報張貼員。此時他開始離開印象派,摸索自己的創作風格。促使高更畫風轉變的最大原因,是法國西北部布列塔尼地區特殊的風土人情,絲毫未被庸俗化,頗受畫家們的喜愛。1886年,高更第一次來到布列塔尼,由於此地有悠久的文化傳統,獨自的語言、民族服裝和宗教祭祀(布列塔尼人是凱爾特人的後裔),這些均喚醒了童年時期,深深刻在高更心中對異國風情和原始性藝術的憧憬。

1887年,高更和畫家Charles Laval來到巴拿馬,由於經濟來源匱乏,使二人不得不去巴拿馬運河工地當苦力,不久面離開巴拿馬,順路到了馬丁尼克島 ,在這裡的生活比巴拿馬要好,但高更染上了赤痢和瘧疾,不得已回到法國。旅行以失敗結束,但高更對自己的藝術進展相當樂觀,逐漸地,高更比布列塔尼的其他畫家顯得更略勝一籌。

1888年10月,高更收到了梵谷的邀請,請他到法國南部阿爾(Arles)的家裡過冬。表面上看來這是一個很好的計劃,但不久之後,兩個男人之間的緊張關係便日益加深。結果,12月23日,梵谷為了恐嚇高更而切掉了自己的一個耳朵,高更則回到了巴黎。

1889年,高更參觀巴黎國際博覽會,看到來自遙遠國度的展品而深受感動,這是他再次燃起對旅行的渴望。這次他選定的目的地是法國殖民地大溪地。他打算在大溪地「融入純粹的自然之中,只與『野蠻』的人們交往,並要同他們一起生活」1891年6月,他到達大溪地 ,但那裡的第一印象卻使他的期待落空,首都巴比提已經極度的西歐化,這個國家在殖民統治下掙扎在困苦中,由於歐洲人帶來的疾病影響,一百年前擁有七萬人的土著居民,已減少到只剩下七千人,而且當地許多風俗和習慣也衰落。儘管如此,高更並沒有畏懼,他在瑪泰亞的農村租了一個小房子開始作畫。當地生活成為他靈感的泉源,繁茂的植物和豐富、鮮豔色彩的居民服飾,原原本本地成長他所使用的色彩。他的多數傑作都在這一時期完成,其中也包含幾幅描繪他的情人─13歲少年特哈瑪娜的作品。

這些繪畫中的景象看似表現了牧歌般的美好,但對高更來說,老問題卻日益突出,他的錢已經用光,他甚至不得不用腐爛的麵包和樹果實做成的粉漿來作畫。他的身體也出現了問題,由於和土著女子接二連三的性行為,使他染上了梅毒,這種病在當時還是不治之症,在以後的一生中都為此而煩惱。此外,根據高更傳記的作家David Sweetman所述,高更也可能是在里約熱內盧時感染梅毒,當時高更41歲(1891年),他變得愛睡覺沒有精神,且開始咳血,一天咳出一公升,而且痛得好像心臟要跳出來。

1892年,他被送進巴比提的軍醫院,治療梅毒性心臟病,但是,高更從來不承認梅毒。雖然他並不情願,但高更在1893年終於不得不提出了返回法國的申請。但是,這只不過是他暫時的後退。回到巴黎的高更因為得到了伯父贈予的遺產,經濟狀況有了一定程度的好轉,但這筆錢卻使他永遠離開了法國。

返回到大溪地的高更再次受到貧困和疾病的困擾,但其創造力絲毫沒有衰減。1901年,高更到了馬克薩斯群島 ,在那裡度過餘生,他的兩隻小腿都是流著膿的瘡,以骯髒的繃帶包住,他拄著拐杖蹣跚地晃蕩。他全身到處疼痛,為了止痛而服用嗎啡上癮,還服用鴉片酊和苦艾酒。他的情緒,逐漸變成躁狂,腿上有傷痛所以使用砷,曾經到山上服用砷自殺,但是毒性不夠只使他嘔吐而已。他自訴體力流失,晚上都無法入眠,因此筋疲力盡。眼睛受到感染,可能是結膜炎。兩年後(1903年)的5月8日,由於心臟病發作,高更在當地去世,他的墓地位於馬克薩斯群島上的Hiva Oa島,至今每年都有許多遊客前往弔祭。

《永遠的他鄉》 高更之謎大破解之一:家庭篇

目前正在北美館展出的《永遠的他鄉─高更》展覽,無疑地是為我們開啟一道認識高更的一扇窗。十九世紀出生於巴黎的保羅.高更為了追求遠方的呼喚,不惜頃家蕩產遠渡他鄉,企圖走出西方繪畫的新格局,謂為現代藝術的啟蒙大師。高更畫作色彩濃烈,在他超越時代的美學構圖下,卻有散發出無盡的詩意與靜謐的憂傷。高更不僅掀開歐洲藝壇的原始藝術風潮,呈現西方文化逐漸消逝的生命力,更影響了布列塔尼地區的畫家。

【流浪的基因】

放棄富裕文明的歐洲世界,高更在即將臨終前,寫下他對外祖母的記憶。高更的外祖母弗蘿拉‧特利斯坦(Flora Tristan)是西班牙亞拉岡家族的後裔,出身貴族的外祖母,卻變賣自己的家產,為工人運動奔走,並飄洋過海,離開法國丈夫,前往遙遠的殖民地祕魯。外祖母在高更出生前四年過世,但家族故事彷彿基因的鎖鍊,誰也料想不到,幾十年後,孫兒也和祖母選擇相同的異鄉流浪生活。

〈母親的畫像〉1890

【短暫的家庭生活】

高更在母親過世後進入商界,成為坐擁高薪的股票市場經紀人,後來也在巴黎的上流社交圈認識了往後成為他妻子的梅娣‧蓋德。四名子女也先後誕生,看似幸福穩定的家庭似乎只是短暫的假象,整個家庭所要面對的是父親的出走。在高更接觸繪畫後一心投入創作,竟在1883年辭去工作,決定做一個專職畫家。他在前一年的畫作〈花園中的一家人〉,留下了可能是家庭甜美回憶的最後畫面。

〈花園中的一家人〉1881

高更之謎大破解之二:友情篇

讀過高更的生長背景,知道他為了藝術創作拋家棄子,他的身體裡也流著流浪的血液,這樣的人注定孤獨漂泊。人海雖無浪,但偶爾也會遇見相似的帆,我們就來看看還有誰能聽得見漂浪靈魂的無聲吶喊。

【畢莎羅】

畢莎羅出生在1830年,比高更年長18歲;他的童年在異域南美的海洋風景中渡過,此後,在他的繪畫中,也不斷出現熱帶的椰子樹、土著男女。畢莎羅在印象派初成立的1874年認識了高更,也帶領高更進入廣袤的藝術世界。畢莎羅在1880年成為無政府主義者,提倡以和平與自由意志對抗統治者的壓迫與箝制。許多因素讓畢莎羅與高更成為創作上的好友,也成為思想信仰上得以交流的夥伴。

〈市集菜園〉1879

1879年高更的作品〈市集菜園〉完全像畢莎羅的風格,淺綠帶暗灰的色調、紅瓦屋頂和灰藍色的天空,這是高更「畢莎羅時期」的作品。這個時期,兩人的書信往返和對時政、藝術的討論,畢莎羅也促使了高更進一步地走向對自己的反省和質疑。

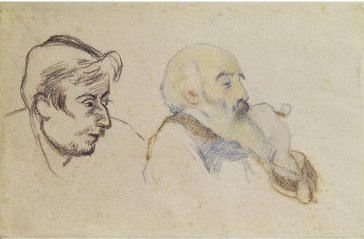

〈畢莎羅畫高更 高更畫畢莎羅〉1880

【梵谷】

1886年,高更在巴黎與梵谷相遇,此時兩人都陷於生活最低潮、幾近絕望的時刻,兩個人的相遇卻迸現出驚人的火花。1888年開始,在布列塔尼的高更與在阿爾的梵谷通信頻繁,把彼此當作創作上最能瞭解自己的知己,更甚時也一起過著同居生活;但這麼濃烈的感情下,兩個創作的心靈缺乏面對自我的孤獨時刻。兩人終至爭吵、甚至使得梵谷自殘。梵谷用短短兩年時間激發淬煉出生命最美的精華,高更卻是用更大的平靜與耐心去回歸原始,找到另一種生命美學。

〈梵谷獻給高更的自畫像〉1888

高更之謎大破解之三:來到大溪地

1891年,高更從法國南方的馬賽港啟航,經過蘇伊士運河、澳洲、新卡勒多尼亞,經過兩個月的航行,高更抵達他夢中的鄉園─大溪地。身處文化混雜的大溪地,唯有不斷內省並去除歐洲白種男人的優勢心態,才有可能與這塊土地平等生活。繪畫儼然成為了他面對自己最誠實的道路,高更也試著用繪畫重新建立起殖民者與被殖民者之間支離破碎的關係,他畫出大溪地的美、海洋的純淨和陽光的明亮。

〈大溪地女人,在海邊〉1891

1891年,高更剛從繁華的巴黎來到了大溪地,尋找原始島嶼上純淨的生命價值。他觀察當地土著的生活,畫下海邊的兩位土著女人。

〈歡樂〉1892

高更很訝異被法國殖民的土著可以如此安分生活,如此歡樂。他看到一株大樹,大樹的枝椏橫伸出去,自由生長,不必擔心被砍伐。樹下坐著兩名土著女子。圍白色布裙的女子端坐如一尊佛。另一名圍藍色布裙的女子坐在後方,側面,手中拿著一管豎笛,正專心吹奏。一隻黃褐色的狗緩緩走來,綠色的草地,紅赭色的泥土,空氣裏植物潮溼的香氣,一切都如此悠長緩慢,像女子吹奏的笛聲,可以天長地久,沒有什麼改變。

什麼是信仰?什麼是真正的歡樂?高更在畫面上用土著語言銘刻了「Areavea」(歡樂)這個主題。

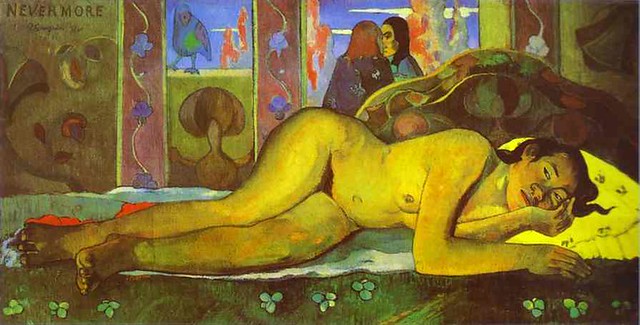

〈永遠不再〉1897

1897年2月高更第二次在大溪地畫的Nevermore是他美學的代表作。一名土著女子赤裸橫臥床上,赭褐豐碩的胴體,像是華麗的盛筵。如同高更自己說的:「我想一個簡單的肉體可以喚醒長久遺失的蠻荒曠野中的奢華」高更在大溪地擁有過不只一次十三歲左右少女的肉體,祭品這樣「奢華」,這女子一無選擇地把自己奉獻給不可知的「神」,如同原始祭典中處女的血與肉的獻祭。他用不常使用的英語寫下了符咒般的標題——Nevermore,很想再擁抱或占有一次那樣青春奢華的身體,但知道不再可能了。

http://trendfoundation.pixnet.net/blog/post/26446035

梵谷自殺後高更的反應 邱建一2009.10.28.讀書筆記

Bradley Collins, Van Gogh and Gauguin Electric Arguments and Utopian Dreams, L.L.C., Perseus Press. 1998.中譯本:陳慧娟(譯),《梵谷與高更》,台北.麥田,2003。頁:200-201.

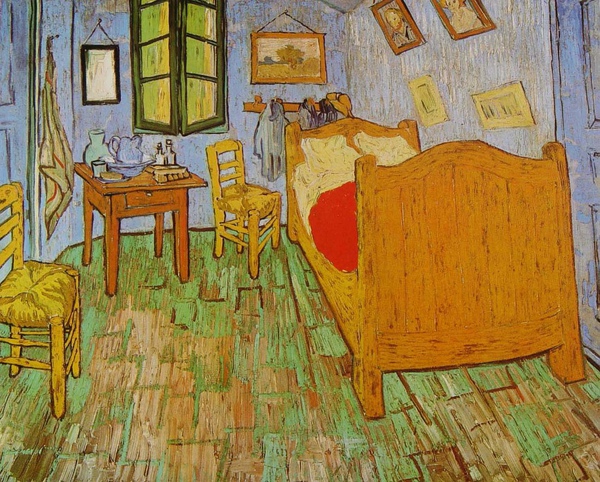

梵谷,1888年,〈有綠色地板的房間:阿爾〉。

這個房間就是高更與梵谷同居65天的地方,19世紀末最驚心動魄的藝術傳說在這裡展開。

梵谷在1890年7月29日死亡後,一如意料地在當時的藝術圈並未引起多大的注意,除了極少數親近梵谷的友人之外,絕大多數的輿論與藝術圈內人都以「瘋狂」來解釋梵谷這種令人難以理解的脫序與反社會行為。

但有趣的是,在這些少數親近梵谷的友人當中,同樣身為畫家,而且曾經與梵谷兄弟二人都有過長期親密接觸的高更,在聽聞到梵谷自殺身亡的消息後,他的反應卻是非常的冷淡,甚至在有意無意之間刻意地避談這個話題。

我認為,高更十足反應出同樣身為畫家,把梵谷視為假想敵的競爭心態與撇清責任的戰術。尤其是在梵谷自殺前一年多(1888年10月23日-12月26日),高更與梵谷曾經在阿爾的「黃屋」同住過65天,而最後梵谷以發狂割耳,高更倉皇返回巴黎作為收場。後來梵谷的自殺,雖然已經過了一年多的時間,但是所有的人都知道,他的嚴重脫序行為,始自與高更同居的那一段時間內。

所以,當梵谷自殺的消息傳開來後,好不容易脫離梵谷影響的高更又再度被拖回當年的場景之中,他的冷淡反應其實是可以預期的。他把彼此的關係拉得越遠,就越能夠以烏賊戰術脫離戰場。但是,高更的作為還是沒有真正達到他所想要的效果,梵谷死亡後不久隨著表現主義的興起,梵谷名氣越來越大之時,逼得高更不得不在1902年發表的《之前與之後》一書中,重新再提起當年與梵谷同住的往事,雖然此時他的語氣已經緩和了許多,不再把梵谷當作是假想敵,但是還有自我保護的念頭在字裡行間出現。

以下內容採自Bradley Collins在1998年出版的《Van Gogh and Gauguin Electric Arguments and Utopian Dreams》(中譯本:陳慧娟(譯),《梵谷與高更》,台北.麥田,2003。頁:200-201.)在這段文字中B.Collins試圖解釋高更面對梵谷死訊的心態,他採取精神分析的做法,試圖解釋高更的心態轉折。我個人認為,這種分析方法雖然有趣,但實在是…想太多了啦!

在讀完B.Collins的說法之後,我覺得高更的反應其實很正常,不必大驚小怪。藝術家的生理結構通常異於常人,眼睛位於髮際線上方5公分處,眼高於頂還算是客氣的了,通常隨著年齡的增長,髮際線越來越升高之際,眼睛還會長到背後去咧!

藝術家們彼此臭味相投而結為莫逆的例子極為少見,反倒是反目成仇彼此穿小鞋的故事經常發生。高更未必喜歡梵谷,這從在一開始的時候,高更為了西奧每個月給他150法郎的津貼,而勉強自己搬去阿爾與文生同住就已知最後的結果會是如何的了!梵谷對於高更來說僅僅是生命中的一個過客,或者只是每個月的收入保證而已。

所以,當梵谷不再是一張隨時可以兌現的長期飯票之後,高更的冷眼相待其實早可預期。

【文本】

1890年8月,高更得知梵谷已於7月29日辭世的消息,顯得格外鎮定。他在寫信給貝納的信中,先以一大段文字抱怨夏洛賓博士的交易,然後才談到他們友人的自殺身亡。當他提到這件事,依然保持無動於衷:

「我聽說文生的死訊,很高興你參加了喪禮。

雖然我為這項死訊感到難過,卻無法過度悲哀,因為我早已預料到了,也知道這個可憐人如何與瘋狂掙扎而受苦。此時此刻死亡,對他而言是一種幸運,算是終結了他的苦難;如果他在下一輩子醒來,將因為這一世做的好事而有好報(根據佛教的說法)。他是在明白沒有被弟弟拋棄,而且受到一些藝術家了解的情況下過世的…。」

高更出人意料的冷漠,加上宣稱預知梵谷自殺的浮誇,令人懷疑在他心中,梵谷究竟是什麼樣的人和什麼樣的藝術家。當然,答案並不單純。高更如同梵谷,對彼此有著複雜而矛盾的心結。即使高更的愛憎情感不像是梵谷那樣的激烈,他的情緒依然多變。很不幸的是,高更在數量不多的書信中,採用冷淡而譏諷的口吻,讓人難以猜透他的心境。

從負面看來,我們發現高更很少推銷梵谷的作品,有時其實是反對梵谷的作品受到更多曝光。在伏爾皮尼的藝術咖啡館展覽中,高更最初列入的展出畫作,梵谷被削減為僅僅六幅,而高更本人、貝納和舒芬納克,都各自展出十幅。更令人訝異的是,梵谷過世後,貝納開始籌備梵谷回顧展,高更卻極力反對:

「…我從塞魯西葉的信中得知,你正在籌備一個梵谷作品展。多麼愚蠢啊!你知道我喜歡梵谷的作品。但是由於大眾太愚昧,梵谷的弟弟如今又面臨同樣遭遇,現在讓他們想起梵谷與他的瘋狂舉止,似乎時機不對。許多人說,我們的繪畫都瘋了!這對我們只有壞處,對梵谷也沒有好處。但是,你要做就去做吧!不過,這實在是愚蠢。」

在這裡,高更指出西奧因為哥哥死亡而精神崩潰,這點和已然形成的梵谷瘋狂的傳奇故事,激起了高更的恐懼,認為他們隨精神錯亂而來的名聲會因之傳布。貝納沒有這些憂慮,並於1892年4月籌設展覽。(B.Collins,1998.頁:200-201.)

http://amenra0131.pixnet.net/blog/post/2765767-

高更對梵谷割耳的描述

【小引】

梵谷(Vincent Willem van Gogh,1853-1890.)與高更(Paul Gauguin,1848-1903.)同居於法國阿爾(Arles)的「黃屋」時期(1888年10月23日-12月26日),從一開始充滿期待,到最後梵谷瘋狂割耳住進精神病院。梵谷本人對於這段經歷很少直接描述,但是高更在1902年出版的《之前與之後》一書中卻有很清楚的記載。雖然很多學者認為高更的說法有避重就輕的嫌疑,而且並非當時的事件全貌,但是這段記載卻是有關梵谷割耳事件的唯一直接描述,所以極具有參考價值。

以下內容摘錄自Van Gogh and Gauguin Electric Arguments and Utopian Dreams,頁:195-197.它的內容包括了高更對梵谷割耳過程的描述,以及作者Collins對這段記載的評論。

【文本】

高更在〈梵谷畫向日葵〉(1888)中,重申自己憑藉記憶繪畫的優勢。…雖然高更曾經多次見到梵谷在畫架前工作,但梵谷卻從未擔任過他的模特兒。…高更依據數張素描與他自己的想像,設計了這張畫。

梵谷對這張畫的最初反應,…。他在12月4日寫信給西奧說,高更「正在畫一幅我的肖像,我不認為那是徒勞無功。」大約一年後,他再度提起這幅畫,僅暗示畫中嘲諷的意味:「你看過他畫我正在畫向日葵的那幅肖像嗎?從那以後,我的氣色好多了,但那真的是我沒錯,非常疲倦且充了電,一如當時的情況。」然而,在高更的回憶錄《之前與之後》中,梵谷對於這幅肖像畫的反應相當暴力,引發一連串事件,最終導致他割下耳朵:

「當那幅肖像完成時,他說:『那是我沒錯,但那是發瘋時的我。』

那晚我們去咖啡館,他點了淡苦艾酒。突然間,他將玻璃杯扔向我的頭,我連忙低頭避開,用手臂抱住他的身子,接著離開咖啡館,中途穿過雨果廣場。幾分鐘後,文生便躺在床上睡著了,直到早上才醒來。

他醒來時,非常冷靜地對我說:『親愛的高更,我依稀記得昨晚冒犯了你。』

我回答說:『我樂意且誠心原諒你,但是昨晚的事可能重演,如果我被攻擊,也許會失控還手,掐你的脖子。所以容我寫信給你的弟弟通知我要回去了。』

老天,真是混亂的一天!

那天晚上,我匆忙地吃完晚飯,想單獨出去走走,呼吸新鮮空氣…。我聽到背後傳來一陣熟悉的腳步聲,短促、迅速而不規則。我轉身時,看見文生正衝向我,手中拿著一把打開的剃刀,我那時的表情一定十分驚恐,因為他突然止步,低下頭,然後跑回家去…。

我直接衝到阿爾一家上好的旅館…。

我一直很焦慮,直到凌晨三點才入睡,我很晚起床,大約七點半。

我走到廣場,那裡擠滿了人,在我們房子附近有些警察…。

這就是事情的經過。

梵谷回家後,立刻割下耳朵。」

〈梵谷畫向日葵〉真的引發他在黃屋精神崩潰嗎?高更的大部分敘述仍然令人存疑,因為他的《之前與之後》寫在離開阿爾的14年後,而且這本書的其實內容別有用心。如果,我們有另一個可靠的消息來源,他說的話是否真實就無關緊要了。

但是這段時期的梵谷少有信件遺留,而且留下的極少數信件也難以鑑別撰寫時間。事實上,高更這段敘述中唯一可絕對證實為真的細節,除了割耳事件之外,就是他寫信給西奧堅持返回巴黎的這個部份了。至於其他的部份都有待討論。…。

雖然缺乏相關資料證明,尤其是關鍵的12月最後兩週有標註日期的相關信件。但最說服力的重建過程如下:

高更在12月14日前後,完成了〈梵谷畫向日葵〉,梵谷可能有,也可能沒有說過︰『那是我沒錯,但那是發瘋時的我。』他可能有,也可能沒有將酒杯扔向高更。然而他做了某件事,促使高更在12月14日或15日寫信給西奧說:『文生與我決不可能相安無事地住在一起,因為我們個性不合,…。他是非常聰明的人,我相當尊敬他,我帶著遺憾離開,但是我重述一遍,這是必要的。』高更的不自在促使梵谷在12月16日或17日寫信給西奧說:『高更對於美好的阿爾城、我們工作的小黃屋,尤其是對我有點無精打采。我絕對會心平氣和地等待他做出決定。』高更沒有離去,他在12月17日或18日,與梵谷同往蒙德波利爾(Montpellier)暢遊一整天,。12月18-19日,高更寫信給西奧表示,他必須把回巴黎視為一種「幻想」,而且已經把〈梵谷畫向日葵〉寄給他了。12月23日傍晚,梵谷可能有、也可能沒有拿剃刀威脅高更,但是他的確割下自己的耳朵,並且大約在晚間11點半,將割下來的耳朵送給當地的妓女拉歇爾(Rachel)作為禮物。(Collins,2003。頁:195-197)

【附記】

梵谷割耳事件的時間序:

1887.11. 梵谷與高更在巴黎初次見面,並互相交換畫作。

1888年初高更離開巴黎,前往不列塔尼的阿凡橋。

1888.2.19. 梵谷離開巴黎,前往阿爾。

1888.5.1. 梵谷租下阿爾的拉馬汀(Lamartine)廣場2號的「黃屋」。

1888.5.28.梵谷寫信給高更,提議他一同來阿爾加入他的行列。

1888.6.29.梵谷寫信給西奧,表明高更願意來阿爾,但條件是每月他給西奧一張畫,西奧每月給他150法郎。

1888.10.23.高更抵達阿爾。

1888.11.23.梵谷開始畫〈梵谷的椅子〉、〈高更的椅子〉。

1888.12.14.高更寫信給西奧,表示他必須返回巴黎。大約就在這幾天,高更完成了〈梵谷畫向日葵〉。

1888.12.17.高更與梵谷同往蒙德波利爾暢遊一整天,並參觀當地的美術館。

1888.12.18.高更寫信給西奧,表示他先前說的「希望能回巴黎」是「幻想」,並要求西奧將他最近寫的一封信當作是「一場惡夢」。

1888.12.23.梵谷在黃屋中割下左耳的下半部,並將它送給妓女拉歇爾。

1888.12.24.高更發電報給西奧,通知梵谷的狀況。西奧於當日抵達阿爾當地的醫院探視梵谷。

1888.12.26.高更與西奧一起返回巴黎。

1889.1.7. 梵谷出院,返回黃屋。

1889.2.7. 梵谷因狂疾發作,再度入院。

1889.2.17. 梵谷再度出院,返回黃屋。

1889.2.25. 因鄰居抗議,當地警察介入處理。梵谷又被送進醫院,警察封閉黃屋。

1889.5.8. 梵谷離開阿爾,前往聖雷米療養院尋求治療。

http://amenra0131.pixnet.net/blog/post/2021954-

高更揮劍? 梵谷割耳羅生門2009/09/02聯合報

梵谷與高更,彷彿是夜空裡兩顆星星碰撞擦出的火焰,百年來,外界對兩人的愛恨糾葛議論紛紛,戲劇性的梵谷「割耳」事件更是藝術史上永遠的謎。

一八八八年二月,梵谷籌組「南方工作室」與藝術家相互切磋。十月底,高更抵達阿爾,在發生「割耳」事件後,沒多久即離開,前後只待了兩個月左右。

梵谷為何割耳?是誰動的手?一分研究報告指出,荷蘭文裡的耳朵(lel)拼法跟陽具(lul)近似,梵谷此舉形同自我閹割,是他潔淨性欲之罪的表現。另有一說,阿爾的鬥牛風俗,贏賽的鬥牛士可割下牛隻的耳朵,送給他心儀的異性。

美國藝術史、精神醫學教授Jacques Schnier分析,梵谷潛意識裡有戀母情結,妓女瑞秋被賦予母親形象,較梵谷年長七、八歲的高更被視為「父親」,梵谷割耳之舉,是想將母親據為己有。

藝術史普遍的記載是,高更準備赴巴黎過耶誕節,兩位藝術家在屋裡起了爭執,高更憤然離去,梵谷拿一把剃刀相隨,沒多久梵谷割下自己的耳朵,送給了瑞秋。

最近出版的「梵谷的耳朵:高更與緘默協定」一書,德國漢堡大學學者考夫曼等人花十年時間考證,指兩位藝術家為了瑞秋爭風吃醋,來到瑞秋的妓院附近時,高更以劍削下梵谷的左耳垂,梵谷把左耳垂撿起交給瑞秋後回家。考夫曼認為,梵谷為了想保護摯友而謊稱自殘。

這種見解,藝術界多不認同。旅英藝評家方秀雲質疑,梵谷並非整隻耳朵被割下來,只是耳垂,除非一隻手抓住耳端,另一隻手動刀才行。若高更真是一劍砍下梵谷耳垂,將會傷及他的脖子與肩膀,然而,梵谷數張耳朵包紮著繃帶的自畫像,肩頸並無傷痕。

台灣藝大校長黃光男認為,梵谷與高更從住在一起切磋藝術到決裂,是「彼此爭第一」,以梵谷之性烈,如果高更割了他耳朵,他會跟高更拚命。

從兩位大師在割耳事件發生前寫給友人的書信,不難嗅出「瑜亮情結」。割耳事件雖導致兩人分手,卻仍惺惺相惜。

http://mag.udn.com/mag/reading/storypage.jsp?f_ART_ID=210639

上一篇:盧梭:世界百大畫家35

下一篇:秀拉:世界百大畫家37