中俄美日太空力量

新華網甘肅酒泉2011年9月29日電 (新華社記者李惠子、徐壯志、趙薇)成功發射天宮一號並將在2012年底前,完成無人和載人空間交會對接試驗……我國瞄准基于空間站需要的下一代載人航天技術。

作爲我國目前研制的最大的載人航天器,天宮一號目標飛行器將與11月中旬發射的神舟八號飛船進行無人交會對接,並在明年與神舟九號和十號飛船進行無人或有人的交會對接試驗,這將爲2020年左右建立60噸級載人空間站奠定重要的技術基礎。

載人航天總設計師周建平說,每個國家都是經過多次試驗才能成熟掌握交會對接技術,曆史上的航天事故,絕大多數都發生在事先沒有想到的那一點。周建平說:“我們的指導思想就是在全力以赴保證設計正確,保證地面試驗驗證真實、充分,保證産品生産質量的基礎上,充分考慮想到及沒想到的各種意外,做足應急預案。”

針對風險,科技人員采取了諸多手段提高系統可靠性。“首先,在設計上采取備份手段,東方不亮西方亮;采取余裕度設計手段,有個比較大的包容量,能夠包住可能出現的偏差。”“其次,我們反複研究飛行程序和策略,一旦出現想到的和想不到的各種意外情況,也要有手段來應對,繼續執行後續飛行任務,或進入安全模式和保護狀態。”“第三,充分發揮工程全系統的能力,例如當發生火箭入軌偏差較大的問題時,用天宮一號的動力來彌補;當一個系統遇到突發情況,用其他系統的能力來幫忙。”

火箭方面,我國正圍繞空間站研制新一代、更大推力的運載火箭。載人航天工程運載火箭系統總設計師荊木春說,由于空間站的每個艙重達20噸左右,發射升空需要新一代更大推力的運載火箭。“我們已經在爲2020年空間站的發射做准備。”

運載火箭系統副總設計師宋征宇說,數字化、無毒無污染的中國新一代系列運載火箭長征5號、長征7號有望在2014年左右實現首飛。預計2021年左右新型火箭的各項技術將趨于成熟,並逐步替代現有的長征2號、3號、4號系列。

此外,未來的我國空間站上,航天員在軌工作時間增加,這就需要更多措施抵抗失重環境可能帶來的不利影響。王憲民說,骨丟失對抗儀等實驗裝置隨天宮一號進入太空。儀器會以不同強度和頻率敲打航天員的腿部骨頭,根據記錄來分析其效用,從而進一步研制失重對抗設備。他說,2008年搭載神舟七號飛船上天的航天員開始使用中醫對抗失重不適等症狀,效果很好。

王憲民說,我國首次選拔的女航天員也正在進行交會對接任務訓練,最早可搭載神舟十號飛船上天。“女航天員的工作和生活用品與男航天員不同,目前已設計好,正在研制。”

中國航天員科研訓練中心已成爲繼俄羅斯、美國之後能獨立培養航天員的世界第三個航天員訓練基地。

“這個膜盒的外表結構像是手風琴的風箱,只不過手風琴風箱是長方形連接,而我們的膜盒是圓形膜片連接。”該公司研發中心的施雲鵬高級工程師是參與設計研發該膜盒的人員之一,貯箱膜盒是用特殊的金屬材料制作而成。

在地面上給汽車加油時,由于汽油本身有重力,一般是用泵把汽油灌到汽車的油箱裏。但在太空中推進劑是失重的,而且必須以液態的形式輸送。而“天宮一號” 的運行時間很長,需要持續不斷的運行動力做保障,所以要做成手風琴風箱的形狀。運用空氣的壓力,擠壓膜盒,將膜盒內的燃料“擠”到“天宮”發動機裏。燃料裝在膜盒裏,膜盒要具備伸縮功能才能滿足要求。“所以手風琴風箱的結構能滿足我們的需要。”施雲鵬說。“這次‘天宮一號’的飛行時間是兩年,我們膜盒內的燃料已經一次性充滿了,可以維持兩年不要再加油。”

此前我國的運載火箭也都有燃料貯存箱,但不論是固體的,還是液體的都是一次性的。這次“天宮一號”的油箱卻可反複加注、重複使用。這項技術的突破和掌握,使只能在一定時間內運行的飛船變成長期在太空運行的“工作站”。

在未來大約兩年時間內,天宮一號還將完成多次變軌、與神舟飛船對接、轉體、翻滾等高難度動作。天宮一號是怎麽實現這些的呢?靠的是安裝在其身上不同位置的26個發動機,這些發動機與神舟飛船發動機都是位于西安的航天六院制造。

天宮一號此行最重要的任務就是空間交會對接,這是舉世公認的航天技術瓶頸,也是它要面臨的最大的技術考驗。對接任務的完成離不開其姿態控制系統,而姿控系統必須使用關鍵的光學材料,既能夠濾紫外線,又耐宇宙線輻射、耐近千度的高溫,還要有很強的抗沖擊能力。據介紹,國內目前唯一能滿足此類要求的,只有中國建築材料科學研究總院提供的耐輻照石英玻璃。

普通玻璃乃至普通石英玻璃在高強度的宇宙射線輻照下都會變黑不透光,從而造成姿控定位的失誤。在技術完全空白的情況下,1987年,中國建築材料科學研究總院顧真安院士和他的科研團隊通過幾年的研究和反複試驗,解決了在高純石英玻璃內部進行摻雜的技術問題,攻克了高溫熔融不均體、耐宇宙射線輻照等多個技術難關。1995年,“耐輻照石英玻璃”首次應用于衛星並取得了良好效果。

資源艙推進分系統先進複合材料承力錐臺是天宮一號的重要結構件。中國建材集團哈爾濱玻璃鋼研究院使用碳纖維複合材料承力錐臺結構方案,創造性地用蜂窩夾層結構與複合材料十字梁組合結構作爲主承力結構件。

碳纖維複合材料在天宮一號上的使用幾乎隨處可見。爲滿足空間光學結構的應用,作爲重要承力結構件的相機支架,設計要求五“高”:尺寸精度及形位精度要求高;線膨脹系數要求高;結構彈性模量要求高,變形要微米數量級;産品基頻高,達100Hz以上;重量指標要求高,研制的技術難度較大。

一奇:騎車練身體

太空人將來要在天宮一號中駐留的時間比以往的神舟任務明顯延長。長時間在失重環境下生活會造成肌肉萎縮、骨丟失等症狀,所以太空人需要通過太空鍛鍊進行健康維護。天宮一號首次帶上了太空鍛鍊器材,例如特殊自行車,用於鍛鍊下肢肌肉;拉力器,用於鍛鍊肩部和背部肌肉;下體負壓筒,對下半身施加負壓,促使血液向下半身流動,改變失重環境中血液朝頭部轉移的情況。這些也是目前國際空間站通用的失重防護鍛鍊器材。此外,太空人的筆記本電腦裏事先存儲好他們感興趣的影音節目,甚至還可以從太空中往地球上發送電子郵件。

二奇:祥雲睡袋更輕

天宮一號為太空人準備的藍色睡袋外部繡有祥雲圖案,相比神七的睡袋,其重量明顯減輕,材料也是優中選優,具有抗阻燃、防靜電、重量輕、鬆緊可調等特點。天宮一號還為太空人準備了保暖內衣、保暖褲、運動襪、運動服、短褲等。這些衣服的設計比較特別,主要是考慮太空工作實驗的特殊需求,比如有的衣服裝有電纜口,有的口袋用於放置輻射測量儀等。由於天宮一號是長期無人低壓運行,會造成衣服材料加速老化,研究人員在地面做了大量的低壓存儲試驗,用專業設備拉扯衣物,確保拉伸強度和撕裂強度合格。

三奇:滅火手套抓火苗

天宮一號和神舟飛船都配備了滅火裝置。如果火情小,就用手套狀的滅火濕巾,可以隨處抓握火苗。它不僅耐高溫,而且絕緣性能好,這是因為太空中的火災大多是由電纜引起。滅火器只在火情較大的情況下使用。太空人戴上防毒面具,按下滅火器上的按鈕,噴射出的滅火劑就會把著火點與四周的氧氣隔離。由於滅火劑有毒性,一旦使用了滅火器,密閉艙裡的空氣就受到了汙染,太空人不再適宜待在艙裏,要嘛更換艙內的空氣,要嘛返回地球。

四奇:品質測量儀稱重

為了探索太空人長期駐留太空的醫學變化規律和防護措施,天宮一號裝載了很多空間醫學實驗設備。品質測量儀能在失重條件下「稱量」人體品質,反映太空人飛行期間體重的變化。骨丟失對抗儀通過對太空人施加外力刺激,研究如何對抗太空飛行造成的骨丟失。還有一些裝置用於研究失重環境下細胞變化規律、人的心理變化規律以及對艙內氣體採樣分析等。相比神舟系列任務,天宮一號的實驗設備和專案大大增加,太空人工作量也相應加大。

五奇:淨化 除有害氣體

人類想在太空長期逗留,必須設法製造適宜人類生存的小環境。除了維持合適的溫度、濕度、壓力、氧氣等常規環境外,天宮一號還對控制微生物和微量有害氣體配備了專門的「武器」。人體是微生物的產生源,代謝的皮屑在空氣中以浮塵形式存在,微生物控制裝置能在短時間內對空氣進行高效過濾淨化。艙內設備和非金屬材料會釋放微量有害氣體,對太空人健康不利。有害氣體淨化裝置能強力去除幾十種有害氣體,在太空人進入前提前開啟運行。此外,太空人呼吸、排汗產生的水汽也有冷凝水收集裝置定時自動收集。

六奇:心電裝置隨身帶

天宮一號攜帶了更新穎、更豐富的醫監設備,採集太空人生理資料,為太空人醫學健康維護提供技術支援。比如,太空人隨身攜帶的心電裝置能24小時連續記錄心電資料,而且不受測控弧段的限制。測血壓的設備和地面袖帶式不同,在胸部連上心電電極,在手指上戴上血氧、脈搏波感測器,對心電信號和脈搏波信號進行分析處理,計算出心率、血壓、血氧飽和度等生理參數。

七奇:回收 變尿為水

神舟飛船過去攜帶的都是消耗性資源,太空人衣食住行所需的物資都從地面攜帶,而天宮一號首次對再生技術進行驗證,攜帶了廢物回收利用設備。電解制氧裝置是將純水製成氧氣,動態水氣分離裝置是用太空人的尿液進行水氣分離。未來空間站上尿變水、氧氣再生等技術都與此息息相關。這些技術走向成熟後,將大大減少地面補給,實現尿液、體液和有害氣體等資源的回收利用。

八奇:蔬菜水果僅觀賞

部分航太食品將隨天宮一號進入太空,包括蔬菜、水果、肉類和複水湯等成品菜肴,也有蛋白、脂肪、澱粉等單體成分,但這些都不能吃,還只是實驗品。真正能吃的航太食品要等太空人隨飛船帶上天,種類會非常豐富,也更加符合太空人口味。實驗用的航太食品將來要跟隨對接的載人飛船返回地面,研究人員要觀察它們在太空長期運行後會發生哪些變化。據航太食品專家陳斌介紹,太空輻射、艙內溫度變化等因素都可能對食品構成影響。他們在地面存儲了同批次的航太食品,用於對比研究。天宮一號攜帶了高光譜相機,在軌期間將展開多項空間科學研究,包括探測大陸農作物中重金屬的含量分布、農藥殘留和病蟲害。

九奇:實驗細胞帶上天

此外,太空人將來駕乘飛船與天宮一號對接時,還會攜帶一部分產品上天,有的要轉運到天宮一號中。一方面是因為航天器載荷有限,無法一次帶完所有產品,另一方面是出於產品壽命的考慮,比如做實驗用的細胞,在長期無人條件下難以存活,所以要跟人一起帶上天。

微重力下 光子晶體試驗

此外,科學家還將利用天宮一號提供的微重力環境進行光子晶體試驗。光子晶體是可能替代半導體器件並引發信息技術革命的一種新材料,在地球引力影響下,光子晶體很難進行大尺度的試驗。

不過王福重的異常論點,已引起眾怒。經過人肉搜索發現(另參本館:人肉搜索),王員任職於北京航空航太大學國際貿易系主任,對此,北航30日晚間在官網發表聲明,稱其已經於2010年1月離職,對有關針對「天宮一號」目標飛行器的不良言論,表示極大憤慨!北航同時要求有關網站、論壇、微博,應立刻停止傳播失實資訊,消除不良影響。

由于經濟上出現的嚴重問題,造成了美國大幅度削減航天領域的投入。航天是一個高投入的産業,美國的航天飛機使用費用極爲高昂,但並不能說航天拖垮了美國的經濟。美國經濟出現問題是由于金融等虛擬經濟過度畸形發展所導致。即使對于蘇聯來說,它在軍事和航天與美國的競賽,也並不是其解體的主要原因,更多的是因爲經濟體制的僵化。

因此,航天領域確實投入高,但它不會對整個經濟發展形成巨大的負面沖擊效應。相反,航天産業在幾十年的發展過程中,還會對經濟産生一定的間接促進作用。美國通過“阿波羅”登月等大型航天工程,就刺激了材料、電子、精密加工等一系列相關産業的發展,對美國新興産業革命起到了重大的促進作用。而現在美國經濟的問題,非但和航天沒什麽關系,反而和制造業逐漸萎縮,特別是航天這種高技術制造業止步不前有一定的聯系。

美國在冷戰結束後,出于自身“一超”領先地位,就已經開始縮減了在航天領域的投入。美國航天飛機的使用費用高昂,除了本身技術複雜的原因之外,發射次數的降低也是一個因素。次數越低,造成每次發射的費用就會越來越高。而外界批評美國航天飛機設計過于複雜,美國國家航天機構人員臃腫、效率低下,則就涉及到了一個國家航天發展的計劃和費效比的問題了。

一個國家航天産業能否健康發展,能否對社會經濟産生促進而非“過度投入”的阻礙作用,關鍵在于能否制定一個合理、高效和可持續的航天發展計劃。而中國航天的發展,恰恰就遵循了這樣一條道路。這裏既有我們自身的原因,也有借鑒他國經驗的因素。

新中國成立之初,研制火箭衛星就成爲國家重點發展的目標。但中國發展航天等高技術,一直堅持獨立自主、不與別國爭霸、“量入爲出”的方針。因此中國在經濟水平尚不發達的時候,就建成了屬于自己的一整套航天研制、發射、測控體系。而且,美國、蘇聯等領先國家的發展,也對中國的航天提供了諸多有益的經驗教訓。例如航天飛機的優勢和劣勢,空間站的發展模式等等。

中國航天的發展上“彎路”就相對的少的多,而且更多表現爲“少花錢、多辦事、效率高”的特點。例如這次天宮一號發射,中國載人航天工程總設計師周建平就介紹說,美國和俄羅斯當年一次空間交會對接試驗只解決一個問題,而我們這次飛行試驗除主要任務交會對接外,還可達到3個目標。相比美、俄每次都需要發射兩艘飛船進行一次對接,我國一個目標飛行器與3艘飛船先後對接的“1+N”模式,減少了2次發射,顯著降低了成本。

其實合理、高效地發展載人航天,對于中國目前的經濟實力來說,還真不算什麽了不得的“奢侈品”,完全可以承受。老是琢磨吃飯穿衣的問題並不一定是好事,因爲這意味著忽視了長遠未來的發展。

其次,「天宮一號」明年與「神十」對接後,太空人預計停留時間較短,國外太空站裡的太空人停留時間可達數十天到上百天。最後在能源補給、設備運載及設備維修方面,「天宮一號」也都明顯不足。(楨:小而美!一號是測試用的2年後將返回地面,二、三號才是真正太空實驗室)

九年後美退出 陸獨霸太空? 2011-09-30 中國時報

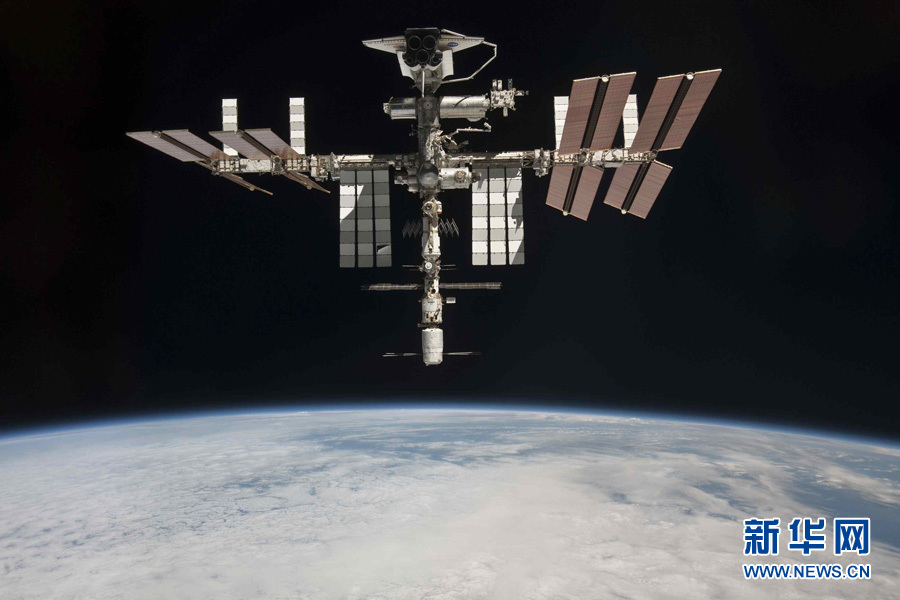

諷刺的是,大陸獨立研製太空站,源於美國堅拒中國參與國際太空站計畫所致。(另參本館:《美國對中共之技術轉移》)

但西方專家評估,大陸的太空技術,仍與美、俄有距離。天宮一號與美國太空總署1960年代的「雙子星」飛船試驗計畫相似,中方的神舟火箭計畫及對接技術,大抵只是源自前蘇聯的「聯合號」太空船。中方專家也承認,天宮一號算不上是太空站,只是簡易的太空實驗室。

「天宮一號」壽命兩年,中共預訂2015年前再發射「天宮二號」、「天宮三號」兩個太空實驗室。但中共真正意義上的載人太空站將在2020年前後建成(楨:北斗導航亦然)。

在最2010的航空航天工程討論會上,嫦娥一號總設計師和總指揮、中國科學院院士葉培建表示,嫦娥探月項目(中國朝深空探測邁出的第一步)有望繞月球轉動、登陸並于2020年返回地球。葉培建建議中國要在2025年進行首次載人登月和建立月球基地、2013年探測火星、2015年探測金星。

另有網友寫道:他還寫:「我們在白宮演奏『我的祖國』,在天宮演奏『America the Beautiful』,誰說中國人不夠幽默! !真感謝美國不幫我們!!!

他提到「我的祖國」的事情,指的是中國國家主席胡錦濤訪問美國,在白宮出席歐巴馬國宴的時候,受邀表演的鋼琴家郎朗演奏這曲「我的祖國」。

這首歌被視為反美歌曲,在美國演奏也被視為打了白宮一巴掌,不過這次天宮一號搭配美哉美國,也可算是還了債了。

美稱天宮一號給NASA敲警鍾:美國面臨中國競爭

美國彭博社說,天宮一號升空是中國希望在2020年底將人類送上太空的計畫的一部分。天宮一號計畫外加高鐵、北京奧運會等,共同形成中國崛起成為一個世界強國的一個標誌。天宮一號的發射將鞏固中國在印度、伊朗、韓國等這些新興國家中的領導地位。這些新興國家正在向火箭連接和對接技術注資。

中國天宮一號升空背後深藏軍事意圖 2011-09-30 (楨:美俄亦然!)

西方披露:有秘密迹象顯示中國的載人飛行計劃由軍事目標驅動;美國和俄羅斯的太空專業人員都已經心知肚明,這是用于發展太空軍事計劃最好的方法。”明智和理想的西方軍事觀察家都知道,天宮一號已經撅動了歐美俄把持的大國太空俱樂部,而且中國讓正在後來居上,令人不安的事中國對此很低調,西方無法知道中國的全盤計劃。

報導說,美國軍事問題專家費雪指出,中國公佈進行陸基中段反飛彈攔截技術試驗的舉動非常罕見,顯示中國在這個領域取得重大進展。

此外,前美國空軍官員、軍事專家石明凱認為,自20世紀80年代末開始,中國便一直在投資研發彈道飛彈防禦技術及陸基太空監視系統。

中國於2007年向太空發射一枚陸基飛彈,成功摧毀一顆氣象衛星。報導說,中國可能會利用這項反衛星系統發展反彈道飛彈系統。

美國人失去對太空的熱情除了缺乏新的願景,另一方面經費不夠也是現實主因,當國家赤字連連,民眾連年飽受失業率痛苦時,美國只能選擇在太空競賽中暫時缺席。

不過也有人認為,如果將太空衛星科技算入「總帳」,則美國的太空事業表現又不是太差,美國間諜衛星無所不在,可以精確定位地表目標,制敵機先掌握地面戰爭的優勢,再度印證了太空計劃的多方成果。因此當星際戰爭的預算轉移到美國國防部,太空總署功能萎縮後,也注定了沒落的命運。

有分析家從管理的角度來分析太空總署的成敗,他們認為任何機構不管夢想有多美或是貢獻有多大,當這個機構失去功能就應該考慮「退場」。許多專家質疑的是,太空總署現在的使命是什麼?又應該是什麼?美國總統奧巴馬認為是在二○三○年登陸火星或是小行星。但部分民眾仍持觀望心態。

在官方被譏成效不彰後,有些企業家嗅出太空商業氣息,比方美國兩家民營公司推銷太空遨遊之旅,每人花廿萬美元可以上太空;更長遠的旅途是移民火星,截至目前為止有四百位民眾已繳費參加這項太空旅遊,也許可以透露出太空商機及轉機。

面對美國太空梭載人飛行的暫時偃旗息鼓,世界各國探索太空方興未艾,繼起的中國、俄羅斯、印度都透過國際合作,跟美國共構太空環境,可以說人類的太空夢沒有打烊,只是換個方式繼續前進。

http://news.singtao.ca/toronto/2011-07-09/editorial1310203610d3293747.html

美發射X-37B空天飛機 將進行多項秘密試驗

美空軍稱發生成功,但未透露具體細節。“阿特拉斯5號”火箭執行了此次發射任務。

在能以自動駕駛模式返回地球之前,X-37B最長能在軌道停留270天,它將在太空中進行多項保密試驗。

報道稱,X-37B在戰時,有能力對敵國衛星和其他航太器進行軍事行動,包括控制,捕獲和摧毀敵國航太器,對敵國進行軍事偵察等。

(楨:X-37尺寸似1/4的太空梭,NASA于1998年開始研制X-37、2004年底退出計劃,但是五角大樓決定重拾該計劃,並指定由國防預先研究計劃局(DARPA)接管。)

中國神龍太空飛機 挑戰美優勢 2012-11-14 旺報

隨著美國空軍X─37B太空無人飛機下一次秘密飛行的臨近,大陸媒體昨天引述美國網站消息稱,中國的「神龍」太空飛機挑戰美國技術優勢,神龍的發展應被視為中國正在全力打造太空作戰能力,神龍項目表明,中國有意在下一個10年中開發一種隱形太空轟炸機。

由於中國是除美國和俄羅斯之外,第三個獨立發展載人航太技術的國家。神龍及X─37B受到大陸媒體及美國媒體關注。包括《環球時報》在內的大陸幾家媒體昨天引述美國網站《赫芬頓郵報》日前報導稱,分析家密切關注中國的神龍太空飛機專案。

作戰力和美X─37B有差距

在2011年1月8日,十幾家中文媒體同時報導中國「神龍」試飛成功。該飛行器由轟─6掛載,其表面塗有五星紅旗標誌和「神龍」字樣,這意味著它可能是國家級科學工程。專家研判,神龍距離生成實際作戰能力和X─37B還有很多年的差距。

由於美國X─37B空天飛機進行大氣層內試驗,也必須由一架常規飛機攜帶到高空再投放,試驗在大氣層內的飛行性能。而正式使用時,則是由運載火箭發射上太空,X─37B已在今年4月22日完成首次實機發射,中國的神龍空天飛機試驗樣機尚未進行到這個階段。

今年5月間美國海軍學院副教授、中國問題專家安德魯.埃里克森在《洞察中國》雜誌上發表文章稱,太空飛機時代已經來臨,而中美兩國是目前僅有的兩個積極參與者。這種帶有機翼的太空飛機在太空中是太空船,在大氣層裏是飛機,通常在跑道上著陸。未來中美可能會在空天飛機專案上展開激烈競賽。

中首次與美同推新武器

神龍試飛也反映美國首次公布原型軍事系統與中國公開展示類型相似系統之間的時間差在不斷減小。在以往的航空航太研發項目中,中國公布其相應武器系統,至少是在美國首次展示類似平台的15年之後。

對於神龍的性能,中國的軍事網站同樣未能提供具體的細節。即使從新型轟─6k轟炸機上發射,神龍的外形大小似乎並不足以在低地球軌道(LEO)持續飛行。因此,它可能只能夠在中國領土上空進行短時間的低地球軌道飛行,而這正好符合完成技術測試和驗證的要求。美國專家表示,神龍的發展應該被視作一個警告,即中國正在全力打造太空作戰能力。神龍項目表明,中國有意在下一個10年裏開發一種隱形太空轟炸機。

大陸《航空知識》副主編王亞男表示,中國神龍飛行器的研究起步不算晚,從研發時間上看,應該和美國的X─37B空天飛機不相上下,神龍能夠重複和往返使用,可以相對減少這些項目的費用,同時對中國太空梭專案發展,對民用和軍用航空技術的提升,都會起到推動作用。

小靈通 神龍太空飛機

大陸稱神龍為空天飛機或神龍飛行器,神龍項目是大陸863國家高技術研究發展計畫的一部分,是解放軍優先考慮發展的項目。中國有可能借鑒了研發各型巡航導彈的成功經驗來研製超音速巡航飛行器。2006年10月,中國航太科技集團公司首次展示了神龍模型機。

今年8月,俄羅斯用一枚「聯合」運載火箭為國際太空站發射「進步」貨運太空船時,由於火箭第三級發動機燃料供應系統堵塞,導致發射失敗,太空船在俄境內墜毀。

由於俄向國際太空站發射載人太空船也需使用「聯合」運載火箭,而且美國穿梭機退役後,只有俄羅斯負責國際太空站太空人的往返運送,因此相關國家對國際太空站能否正常運行感到憂慮,美國太空總署甚至開始擬訂國際太空站人員撤離計劃。

然而俄羅斯航天部門一直表示,貨運太空船發射失敗不會影響國際太空站太空人的生活。

本月13日,俄航天署宣布,8月份貨運太空船發射失敗的原因已經查明並已作出整改,下一艘「進步」貨運太空船將於10月30日飛向國際太空站。

此外,俄將在今年11月12日和12月20日發射兩艘載人太空船,為國際太空站送去「換崗」的太空人。

目前,俄美兩國航天部門正就國際太空站的運行事項進行磋商。

基地建成後能夠滿足未來30年至50年發展空間技術及和平利用空間的需要。屆時,産業化基地將具備部件加工、總裝、試驗等研制“大火箭”需要的全部功能。

此前我國酒泉、西昌、太原三個發射基地受到鐵路運輸條件的限制,火箭直徑不能超過3.35米。長征-5號:分直徑5米,3.35米,2.25米三種長征5號低軌25噸,同步14噸;H2B火箭低軌18噸,同步8噸,現在是比中國強,H2B研制了十幾年的時間,也就是說未來很長一段時間日本將用H2B和中國的長征5抗衡。

「神舟8號」與「天宮1號」對接,備受大陸全國注目。大陸中央電視台再度動用其第1、4、13及英語新聞等4個頻道,從今天凌晨0時起進行現場實況轉播;而大陸各大網路媒體及入口網站,也依例加入轉播行列。

此外,中共9名政治局常委中,除前往法國參加20國集團(G20)會議的總書記胡錦濤,以及在歐洲訪問的大陸全國政協主席賈慶林外,在北京的吳邦國、溫家寶、李長春、習近平、李克強、賀國強、周永康等7名常委,凌晨均聚集在北京航天飛行控制中心觀看對接過程。中共中央軍委副主席徐才厚隨後宣讀胡錦濤從法國發出的賀電。

神八與天宮一號成功交會對接 專題

http://news.sina.com.cn/z/shenzhou8/index.shtml

“神八”發射入軌後,首先進行若幹次變軌,進入到“天宮”上的敏感器能捕獲的範圍,隨後在距離偏差300毫米以下、角度偏差不超過5度、相對速度在0.2米/秒的情況下,先由“神八”輕輕碰撞“天宮”,碰撞後,“天宮”捕獲“神八”,兩者碰撞産生的能量,借由彈簧等傳動部件實現緩沖。同時,兩個航天器“校正”各自在飛行過程中産生的偏差。之後,再經過“拉近”和“拉緊”兩個動作,將“神八”與“天宮”連爲一體,對接鎖隨後牢牢扣上,起到“嚴絲合縫”。

據悉,“天宮”與“神八”

1連體飛行12天左右,“神八”與“天宮”進行第二次交會對接。首先是對接機構解鎖,兩飛行器分離。

2“神八”撤離至距“天宮”140米處停泊,進行第二次交會對接,再次構成組合體。

3組合體繼續飛行2天後,兩飛行器再次分離。

4神舟八號返回艙返回主著陸場,天宮一號升至高度約370千米軌道運行,等待2012與神舟九號交會對接。

相關新聞

國外專家稱中國交會對接機構系世界最高水平

北京飛控中心 年輕人才掌舵 95%是碩士、博士畢業生,平均年齡僅33歲。

中國大陸首位女太空人2012年可望升空

據了解,中國載人航天工程1992年正式啟動以來,相關工程已花費約350億元人民幣,不及美國一年的投入,美國國家航空航天局每年的預算大概在170億到180億美元。

白手起家的中國載人航天工程,向來遵從「少花錢、多辦事」的原則,這也是中國航天的重要特點之一。以神舟飛船為例,美蘇當年載人航天的發展歷經無人飛船、單人飛船,最後才是多人飛船。雖然中國載人航天工程起步較晚,但走的是跨越式發展路子,因而大大節省了研發費用。

此外,天宮一號本身還可以作為空間實驗室,探索空間站建設的其他相關技術,開展空間科學實驗。「N+1」的對接方式,具有中國載人航天工程一貫的「少花錢、多辦事、高效率」的特點。

中國空間站將“獨霸太空”、“中國將強勢‘接管’太空”……這幾天,外媒對中國空間行動特別關注。日本《經濟新聞》甚至認爲,中國將“建立宇宙霸權”。美國則將眼睛瞄准奔向深空的“嫦娥二號”,認爲那將加強中國的“太空軍事行動”。有美國專家驚呼:“中國最終會超過美國……一旦中國人登上月球,誰會是領導者?”

幾天後,中國首顆火星探測器“螢火一號”也將飛往火星,引人注目的是,這是中國、歐洲和俄羅斯的合作項目。專家指出,“螢火一號”的意義不僅在于技術,而且標志著航天巨頭們開始向中國伸出橄欖枝,這會讓一直對中國懷有戒心的美國十分糾結。

中國航天“一夜間突然崛起”

中國獨立的航天計劃可以說讓世界大吃一驚。美聯社表示,中國一直受到“航天俱樂部”的排斥。……………

http://mil.news.sina.com.cn/2011-11-05/0953672388.html

澳洲頂尖太空情偵專家波爾上周披露,中國發射神舟太空船隱藏軍事目的,並攔截過美國軍艦的電子信號,今澳洲政府同意中國租用澳洲西部的「當加拉」(Dongara)衛星測控站,後果將使中國用來追蹤澳洲軍艦與美國航母在西太平洋和印度洋的活動,進而危及該地區的安全。

「當加拉」測控站二○○九年由瑞典太空研究中心承建,經澳洲政府同意租給中國使用,用於監測低軌道衛星活動。神舟八號太空船十一月一日升空,該測控站即作為中國陸基測控網的一環,由中共總裝備部統一指揮。

澳洲政府表示,該測控站由瑞典太空單位營運,均為「商業和民用活動」。波爾則說,中國的衛星從來就不分軍用或民用。事實上,中國從一九九九年發射神舟太空船起,都隱藏軍事目的,並裝備複雜的監聽設備。

波爾曾在一份針對中共電偵能力分析中寫到, 「神舟電子系統能追蹤西太平洋和印度洋的美國艦隻,尤其是航母打擊群。」他還透露「二○○三年三至四月的伊拉克戰爭中,神舟四號攔截過美艦電子信號,對中國的監偵是一次意外斬獲。」

對此,澳洲政府一名發言人宣稱,在批准中國使用該測控站之前,當局已經有過審查,就設施用於衛星遙測、跟蹤和控制等方面來看,應不至涉及國家安全問題,功能僅於衛星系統溝通,以保持衛星在正確軌道上使用。

另一位政府發言人說,對外出租衛星測控站,既能提供當地就業機會,也能增進太空產業的營收。據報導,這是中國首次利用西方國家的太空設施,而且還是美國的忠實盟友。

這項「火星500」(Mars-500)實驗2010年6月模擬太空艙發射,2月模擬降落火星,自願者穿著全身裝備的在填滿沙子的場地進行太空漫步,然後展開飛回地球的長途旅行。

這個全部都是男性組成的團隊,團員為3名俄羅斯人、分別為2名醫師與1名工程師、1名中國太空人訓練員、以及歐洲太空總署(ESA, European Space Agency)派來的法國與義大利工程師。

這篇報導指出,美國國會去年5月舉行的1場聽證會上,1名美國總統科學顧問向在場的國會議員表示,現在該是開始討論邀中國大陸入夥(參加火星任務)的時候,而「有人來幫忙分擔」如此昂貴的開銷(估計高達1000億至2000億美元),對我們(美國)來說「當然是好事」。

但報導也說,不管美國火星任務會不會邀大陸入夥,大陸航太界「或許更希望自己來」。1名美國科學家表示,如今擁有獨立對接能力的大陸航太界,當然擁有參與國際載人航太合作的籌碼,但大陸也能自力發展,現在參加國際合作,反而是干擾。

大陸首個火星探測器螢火一號「順利」升空,但未按計畫變軌。俄航天部門認為應該還有3天時間對探測器的飛行狀態進行調整,但大陸專家擔心若發動機硬體出問題,就無法挽救。

北京時間2011年11月9日4時16分,大陸螢火一號火星探測器搭載在俄羅斯「福布斯─土壤」探測器內部,由俄羅斯天頂號運載火箭在哈薩克斯坦拜科努爾發射場點火發射。俄羅斯航天署署長波波夫金9日在發射場說,當日發射升空的探測器在飛行過程中出現意外,未能按計畫實現變軌。

大陸擔心 硬體出狀況 問題難救

俄塔社援引波波夫金的話說,「福布斯─土壤」探測器目前仍然處於近地軌道,其主發動機一直沒有啟動,燃料箱也沒有與探測器脫離。

波波夫金說,導致出現意外情況出現的原因顯然在探測器的控制系統。俄航天部門應該還有3天時間對探測器的飛行狀態進行調整。

中國空間技術研究院研究員龐之浩則說,如果是程式上出現問題,造成沒有點火成功,這還是有希望挽回的,通過地面發射遙控指令,最後讓它能適時點火。但如果是發動機本身硬體出現問題,那就比較難挽回了。

龐之浩說,大陸跟俄羅斯合作,已經受過一次影響,在09年時大陸做好準備,對方由於技術問題推遲到現在,大陸就等了兩年。這次大陸「借船出海」,現在他們出現問題,大陸也無法工作了。

從1960年起至今,人類已向火星發射了41個探測器,其中21次失敗,6次沒能進入火星軌道,15次被火星引力場捕獲直接墜毀。成功者中有7次作為軌道器對火星進行了軌道探測,還有8次成功著陸,並釋放出3輛火星車,失敗的次數多於成功。

螢火一號的升空,是繼「火星─500」項目之後,中俄之間的第二個和火星探測有關的合作項目。這兩個項目都是在為未來登陸火星做準備:螢火一號是為了搜集火星空間環境數據;「火星─500」項目則是為了模擬長時期太空飛行,探索長期太空之旅對人類生理和心理帶來的影響。

一切順利 10個月後入火星軌道

如果最後成功,中國空間技術研究院高級工程師侯欣賓說,大約要經過10個月的飛行,螢火一號明年8月至9月才能進入火星軌道。

大陸目前正在積極制訂完全自主火星探測計畫,大陸科學家和航天專家計畫在2013年發射完全獨立自主的火星探測器。但要做到這一步,需要攻克一系列技術,例如研製大推力火箭,把探測器發射到第二宇宙速度,才能進入火星軌道。

這也是無人補給船進步M-12M號在8月24日墜毀以來,首次的載人發射任務。當時準備前往ISS的進步號當時從貝康諾發射不久後墜毀於西伯利亞,是俄羅斯近年來最嚴重的太空事故。過去1年由於發射失誤,已失去6枚衛星,重挫俄羅斯的太空計畫。

http://news.sina.com.cn/z/hxtcq/index.shtm

相關新聞

俄羅斯稱有兩周時間糾正火星探測器軌道 2011-11-10

我國首個火星探測器螢火一號順利升空 2011-11-09

國際宇航科學院院士、中國空間技術研究院研究員朱毅麟昨日表示,探測器若沒有變軌的話,就飛不到火星的預定軌道上,最壞的結果是在茫茫宇宙中消失。

按現在的情況分析,俄方並非無計可施。據朱毅麟介紹,“主發動機對調整軌道起著重要作用,如果主發動機故障,有備用發動機的話也可以開啓。此外,還可以利用姿態控制發動機進行調整。”

昨日,俄羅斯保險中心董事會副主席維亞切斯拉夫?沙巴林接受媒體采訪時表示,俄羅斯“福布斯-土壤”已投保了12億盧布,而且分別在俄羅斯和外國市場投保,涵蓋所有種類的風險,包括完全毀掉的風險。他指出,目前情況還在監控之下,必須等待事態發展。

“螢火”最大風險是“凍死”

就算螢火一號能順利抵達火星軌道,其挑戰之一來自于7個長達8.8個小時的火星陰影,在此期間探測器將得不到太陽能量,環境溫度低于零下200℃,只能讓部分部件進入休眠狀態,

上海航天技術研究院徐博明介紹,“這種環境下,螢火一號隨時面臨“凍死”的危險”。螢火一號一旦凍死,即使通電也活不過來。不過,螢火一號已采取了相關應對措施。一是蓄電池容量較大,放電的能力足夠使其在休眠時運行;二就是將耗電較大的單機關閉,進入休眠狀態;三是材料方面,保證抵抗零下200℃的低溫。

其次,超遠距離會帶來信號衰減和傳輸延時等困難。即使和國外地面站聯合起來,也只能下載螢火一號獲取的5%到10%的數據。

http://news.sina.com.cn/c/2011-11-10/035723442159.shtml

龐之浩表示,歷史上俄羅斯在火星探測器發射的成功率並不高。俄羅斯從1996年以後,沒有發射過任何太空探測器,它以往發射的火星探測器也沒有完全成功的個案。其實,與俄方的這次「借船出海」合作原定於2009年,但因俄方技術原因延後到現在。

該消息人士透露,如果雙方的“對話”失敗,“福布斯-土壤”探測器最晚將在12月3日後墜回地球,此前美國專家稱墜回時間在11月26日。

美國航空暨太空總署(NASA)在台北時間26日晚間11點02分自佛羅里達州卡納維爾角發射世界最大、最先進的無人核子動力探測車「好奇號」(Curiosity),將以八個半月的時間奔向火星,預定在明年8月返回地球,以了解火星現在或過去是否適合生命存活。

這項計畫耗資25億美元。「好奇號」大小如一輛小型車,重約900公斤,比之前在火星上的「機會號」大兩倍,重五倍,稱為「火星科學實驗室」。主要任務是探尋火星上的生命元素,也希望能找到火星曾經適合生命存在的證據。

「好奇號」能搭載更多的儀器,攜帶10種重要設備飛往火星,包括機械臂,能夠挖掘物質並送到探測車上的實驗室,對粉狀物進行分析;並擁有雷射設備,可將6公尺以內的石塊及土壤樣品變成粉末。另外,「好奇號」的動力並非來自太陽能,而是鈽電池,利用放射性衰變產生的熱能發電。

NASA於1970年代啟動「維京計畫」,首次展開了火星探測之旅,探究地球以外的星球究竟是否有生命存在。

當時傳回的影訊資料一度使科學家相信,火星沒有生命存在。但到2004年時,只有高爾夫球車大小的火星探測器「精神號」和「機會號」降落在火星赤道附近,並停留近七年,探測到火星曾經有水的跡象,重新點燃科學家對火星的探索熱情。

最新的發現是火星上有沼氣出現,這讓科學家極為困惑,因為沼氣是極容易被紫外線摧毀;但如果儀器能偵測到沼氣,意味火星可能有適於生命存在的環境。

中俄美三國太空力量的比較

中國目前有十七顆衛星監控全國軍事動態,包括美軍的動向和臺海形勢,此事令人注意到中、美、俄在高空邊疆的軍事實力的較量。

眾所周知,中國自從七十年代發射第一顆衛星以來,至現在已經發射了四十多顆,其中間諜衛星大約有十幾顆,成為世界上少數的太空強國,當然和美、俄、歐盟比有一點距離,但並不代表中國的太空科技落後。

九九年九月上旬,解放軍在浙江和廣東南面沿海舉行大規模軍事演習,繼而又有大規模的國慶閱兵,美、俄都用軍事衛星進行情報收集。這是高技術戰場,即使和平時期,動用人力財力不少,為獲得可靠的安全保障,千裏眼已非神話。

最易觸發危機的並不是間諜衛星,而是殺手衛星,又稱攔截衛星或反衛星武器,專門用以摧毀敵方或對已方具有危脅的星體,並使之失效成為廢物,此種太空武器由地面太空網測控,地面控制中心,太空地面監控系統和配備鐳射武器的衛星組成。

殺手衛星自動戰鬥系統在時機成熟時即發出指令,衛星變軌道逼近目標,發射鐳射武器將之摧毀,最後由地面發射監控衛星的戰鬥結果,然而真正交戰過程可能只有五十秒鐘,即要花費少則5億美元,是世界上最昂貴的戰爭,卻絕不會有真正的勝利者。

高邊疆戰最重要設施是衛星測控網,世界上以中、美、俄的太空測控網較完善,軍事功能亦強,各具特性。美國設施最先進,觀測範圍最廣,此網主要作用是跟蹤和測控本國航天器,也監控有敵意的衛星。

中國衛星測控網,是一個龐大的地面太空指揮系統,一九七○年四月二十四日發射第一顆人造衛星"東方紅一號"的同時,測控設施也開始運作,主要靠微波雷達,後來增設超高頻指令遙控系統,八十年代初又增加微波統一系統,八四年四月成功發射第一顆地球靜止軌道試驗通訊衛星,太空測控能力亦告增強,該測控網由以下設施構成:西安航太測控中心、多艘測量船、連接測量船的通訊網、九個太空測控站和多個陸上測控站。

美國太空測控網,分太空跟蹤資料網和深空網,兩者軍事任務始于七十年代初,前者由星跟蹤網、資料獲取網和載人航太網組合而成,總部設于戈達德太空中心,該中心成立於一九五九年,以衛星研究為主,此網於八三年增加多顆靜止軌道衛星,與新墨西哥州的白沙地面站結合,加強監控衛星能力;深空網由五個探測站組成,控制中心設於加州帕薩迪那噴氣推進實驗室。

俄羅斯太空測控網,分佈在拜科努爾(在哈薩克斯坦)和卡普斯丁亞爾太空發射場內,由於俄國現在不能在東歐設立觀測站,為彌補不足,採用更多測量船,約二十艘,其中包括由戰艦改裝而成的大型測量船,前蘇聯時代最著名的"加加林"號是世界最大測量船之一。此外,莫斯科附近設有載人航太指揮和控制中心,俄國星監控網的分佈和設備,對衛星、載人太空船、無人駕駛太空船、導彈預警等,具備相容性。

上述三大太空測控網,亦是高邊疆防網,使間諜星和殺手星的活動更加有效,穩操勝券。

一九五九年前蘇聯發射第一顆間諜衛星,美國於六二年發射,相信中國七十年代末期或八十年代初才有間諜衛星投入服務,軍事偵察進入新階段,其特點是在最高點偵察,範圍廣,快速發現目標,迅速判斷,能反覆監視全球軍事動態,也可定期連續監視某一地區,揭露重要軍事秘密,提供即時情報,使有關方面作出即時反應。

一年前五角大廈公開一份機密檔,內容指出,中國發展威力強大反衛星鐳射武器,足以迅速摧毀美國間諜衛星,白宮召集各方面專家召開國家高邊疆安全會議,尋求對策。

內幕人士稱,五角大廈是利用間諜衛星獲得上述情報,當時各方對其可信性存疑,現在卻有中國專家證實有此能力,說明其諜衛星能力非凡。

美國近年致力研製新一代反衛星鐳射武器,耗資近二十億美元,不僅用以對付敵方衛星,也為保護本身衛星,美國有數以百計衛星在地球軌道運行,很多是間諜或軍事衛星,不斷向五角大廈或中央情報局提供最新的全球軍事情報。

俄國去年七月成功以核潛艇發射一顆科學衛星,所用火箭是一枚原打算銷毀的SS-23導彈,整個發射過程逃不過美國間諜衛星耳目,中情局的專家指出,這種技術實已表明俄國有能力從水下由潛艇發射殺手衛星,鐳射武器亦可由海底殺上太空,是最高技術的一擊。

間諜衛星通常利用無線電偵察設備或光電遙感器在地球軌道上搜集情報,監視和跟蹤地面、空中及海洋目標,也偵察太空的飛行物體,所得資料與訊息,用磁帶或膠捲等記錄於返回艙內,在地面或海上回收,亦可用無線電迅速傳輸到地面接收站,再經電腦和情報專家處理,選取最有價值情報。

間諜衛星可分五大類,是當今世界真正間諜天王。電子偵察,利用遙感電子設備、雷達和無線電設備,監聽和截收對方機密訊息;攝影偵察,裝有全天候紅外照相機和多光譜照相機,一般在近地高度不超過三百公裏的軌道拍攝目標,圖像清晰,解析度亦高,衛星還裝有光遙感器的電視攝像機;導彈預警,由多顆衛星組成預警網,裝有X射線探測器和中子計數器等,也有紅外探測器、電視攝像機和敏感的預警器,監視敵方射出的洲際導彈,也可探測核試爆和導彈試射,即時發出警報;海洋監視衛星,裝有即時傳輸訊息的偵察和拍攝設備,監視海面艦隻和潛艇活動。

美國不斷擴大間諜衛星偵察網,有專門搜集太空情報的間諜衛星,注視太空飛行物體是否運作正常,密切監視敵方殺手衛星、間諜和軍事衛星,構成高邊疆防禦網。

美國計畫利用鐳射武器把霸權擴展到太空,中、俄則把鐳射武器視為反霸之劍,美國軍事已在海、陸、空稱霸,覬覦太空霸權已久,將來能否控制全球戰略的關鍵在此,中、美、俄在這方面競爭激烈。

美國最初於七十年代研製空中發射反衛星導彈,八四年試驗成功,擊毀一顆靶星,正當準備投產,傳來蘇聯研製反衛星鐳射武器,加上雷根總統八三年三月提出"星戰計畫",五角大廈立即中止反衛星導彈計畫,改為集中研製鐳射武器。

鐳射武器是利用定向發射的雷射光束攻擊目標,快速而精確,決戰在幾秒之間,可分別部署太空、飛機、戰艦和陸地,美國在這方面的技術處於世界領先地位,近年取得很大進展,一切仍然處實驗階段,估計五年後才能作實用部署。

鐳射武器和殺手衛星,使太空軍事化,改變戰爭方式,也使霸權主義有無限活動空間,美國已成功試驗以波音七四七發射鐳射武器,摧毀三百多公裏外的一枚導彈,此項試驗證明可用同樣方法擊毀地球軌道上的衛星,亦可對付海上敵艦。

美國負責研製新一代鐳射武器的主要科學家,父子拍檔,父親唐?林拔遜早年在空軍參與武器發展計畫,包括為F-5自由戰士殲擊機研製鐳射制導炸彈,兒子史提夫是美國太空武器專家,父子兵上場,把美國軍事帶進一個殺敵不見血的死光時代。

他們把戰爭科幻化,把軍事移到遠離地球的終極戰場,估計美國在二○○二年可試驗新一代鐳射武器,此種武器系統的研製,耗資甚巨,動輒以十億美元計,也需要很多尖端科技人員和各種技術配合,只有極少數國家有發展能力。

美國研製鐳射武器系統,最大目的是要控制太空,確保美國的安全和利益。目前世界上約有三十國擁有導彈或掌握這方面技術,預料核武可能急速擴散,將來或有五十個國家部署核武,太空將有幾千顆衛星,一至兩成有軍事任務。如此情勢下,美國軍事力量相對減弱,五角大廈為求繼續稱霸,急於謀求有效方法,改變軍事策略,爭取首先以科技和軍事支配太空,奪取全面控制權。五角大廈認為,此策略能使美國天下無敵,俄羅斯的軍事家指出,這只會把世界軍備競賽推到頂點。

http://bwl.top81.cn/military/sf/603.htm

NASA表示,這次發射將可「測試及驗證和戰神發射器相關的硬體、模型、設施和地面操作功能」。一般認為,這是太空梭除役後美國載人太空飛行的第一步。

NASA在火箭升空時,將收集火箭上700多個感應器的數據。

戰神火箭這次僅有第一節接受測試,第二節和太空艙是實體模型。第一節是從太空梭計畫改良的固體燃料發動機。升空歷時兩分半鐘所獲得的數據,有助於NASA在用新一代發射載具將太空人送到軌道前,確定這枚原型火箭是否安全,以及飛行是否穩定。

專家小組預測新一代載具在2015年前尚不可能載人,使得太空梭在2010年除役後,將有5年空窗期。

http://udn.com/NEWS/WORLD/WOR6/5220667.shtml

水均益:這是“戰神”火箭最神的地方。

| 太空梭 | |||

|---|---|---|---|

|  美國 太空飛船系列 美國 太空飛船系列 |  蘇聯 暴風雪系列 蘇聯 暴風雪系列

| |

據2009年10月30日出版的《環球時報》報道,對于俄羅斯28日宣布的核飛船計劃,西方普遍不看好。美聯社文章寫道:俄羅斯的雄心與其航天事業的實際情況反差明顯,俄目前仍在用40年前就使用的“聯盟”火箭和飛船,新一代常規推力火箭和飛船計劃在可預見的將來沒有看到被批准的希望。因此,俄航天署的計劃聽起來更像是要求政府撥款,而不是一個詳細的建議。

http://mil.news.sina.com.cn/2009-10-30/1109571956.html

空軍發言人表示,此架無人太空飛機預計在4月19日搭乘“宇宙神”-5火箭從卡納維拉爾角發射。帶翼X-37B也稱爲“軌道試驗載具”(OTV),由空軍快速能力辦公室管理,受空軍部長與負責采辦、技術與後勤的副部長直接監管。任務聲明說:“空軍快速能力辦公室通過最大利用泛國防技術研發成果與現有作戰能力,加快了國防部精選作戰支持與武器系統的研發與部署。

空軍事實頁顯示:X-37B長8.8米(29英尺)以上,高2.9米(9.5英尺),翼展4.6米(14英尺11英寸),發射重量5噸(11000 磅)。X-37B將被置于直徑5米的球形有效載荷整流罩內,然後發射。“宇宙神”-5火箭將使用配有長鼻錐的501型號,沒有固體火箭助推器,有一個發動機的“半人馬座”上面級。

軍方對4月任務發射的演示器有效載荷諱莫如深,不過空軍表示任務將測試太空技術,並驗證小型可重複使用航天器方案。X-37B目前正在加州波音工廠內等待發射。目前載具已經集成,准備在發射前兩個月水路運往卡納維拉爾角。官員稱,後期最大的挑戰是確保在東部靶場的發射時機。還有另外一枚“宇宙神”-5火箭作爲本次發射任務的備用載具。空軍沒有提到X-37B在太空的任務時長。飛機將以滑翔方式自動再入大氣層,然後著陸,很可能著陸于範登堡空軍基地爲航天飛機改修的超長跑道上。

2006年,X-37B在私人公司的“白騎士”飛行器下面完成了一系列的受控運載測試和自由飛行測試。滑行測試于2007年在範登堡進行。

http://mil.news.sina.com.cn/p/2009-11-26/0743575196.html

美空軍稱發生成功,但未透露具體細節。“阿特拉斯5號”火箭執行了此次發射任務。

在能以自動駕駛模式返回地球之前,X-37B最長能在軌道停留270天,它將在太空中進行多項保密試驗。

加州的范登堡空軍基地是其返回地球的首選降落地點,愛德華茲空軍基地將作為備用降落地。

X-37項目最初由NASA發起,目前歸空軍快速能力辦公室負責。該項目將加快發展並部署國防部挑選的作戰支援與武器系統。

報道稱,X-37B在戰時,有能力對敵國衛星和其他航太器進行軍事行動,包括控制,捕獲和摧毀敵國航太器,對敵國進行軍事偵察等。

http://big5.ce.cn/gate/big5/intl.ce.cn/qqss/201004/23/t20100423_21316219.shtml

文章稱,美國國防部先進研究項目局(DARPA)美國當地時間周四下午4點在範登堡空軍基地將其研制的第二代“獵鷹”高超音速飛行器(HTV-2A)成功發生升空。

周五晚上,DARPA出面證實,根據技術數據顯示,雖然HTV-2成功的與火箭實現了分離,但在進入飛行試驗9分鍾後,遙測站與HTV-2失去了聯系,一只技術團隊正在根據已知的數據對此進行分析。

DARPA 透露,HTV-2是一種無人操縱的高超音速飛行器,飛行速度可以超過20倍音速。

在與火箭分離後,HTV-2使用自動駕駛系統來進行飛行。原計劃進行三項驗證飛行機動:中等仰角飛行對飛行器進行減速;實現小幅度俯仰,滾轉和偏航以驗證氣動控制系統;最終以13000英裏的時速落入太平洋以驗證再入大氣層能力。

按原計劃,這次試驗是兩次HTV-2飛行任務中的首次,下一次試驗安排在2011年。兩次試驗耗資3.08億美元。

周四的發射,也是“牛頭怪4”火箭的首次亮相,“牛頭怪4”火箭使用退役的“和平衛士”洲際導彈改裝而來。

http://www.81tech.com/2010/0426/24927.html

用于全球打擊和偵察

每當有新裝備服役、試飛,美國空軍總是喜歡“大秀特秀”,充分展示“世界第一空軍”的肌肉。不過對于即將升空的X-37B,美國空軍卻諱莫如深。美國《基督教科學箴言報》認爲,空軍如此低調,就是不想讓外界將X-37B看作飛到太空扔炸彈的“捕食者”無人機。然而,無論美國空軍如何低調,X-37B先進的技術性能和“軍方背景”,都很難令外界相信它僅僅是一架普通的無人航天器。

X-37B重約5噸,長8.8米,高2.9米,兩翼長4.5米左右,采用傾斜雙尾翼布局,可連續環繞地球軌道飛行270天。美智庫蘭德公司分析員彼得?威爾遜認爲,X-37B可攜帶一些輕型載荷進入軌道,執行各種軍事任務,然後返回地球。有分析猜測,X-37B升空後可迅速到達全球任何目標的“上空”,利用自身攜帶的對地攻擊/偵察器材,對敵方進行精確打擊或戰略偵察,即使像S-300、“愛國者”這類先進的防空導彈對其都毫無辦法。由此可見,作爲一種可重複使用的自動化航天器,X-37B及其後續型號完全有可能成爲“軌道轟炸機”或“太空戰略偵察機”。

具備太空戰機的潛質

雖然X-37B可用于全球打擊和偵察,但筆者認爲,這種定位對于X-37B來說仍顯太低。美軍已經擁有多種全球打擊手段,裝載上百枚“戰斧”導彈的核潛艇、滿挂隱形導彈的戰略轟炸機、改裝常規彈頭的洲際導彈等完全可以滿足美軍的作戰需要,已沒有必要耗費巨資再發展一種專用的太空轟炸機。因此X-37B的對地攻擊/偵察能力很有可能是“兼職”,其主要作戰方向仍是太空。

由于采用自主駕駛和導航模式,X-37B可以長期在太空部署。一旦美軍將太空定位爲戰場,X-37B就可對美國對手的衛星、宇宙飛船甚至是太空站下手。只要裝備簡單的機械手(美國航天飛機已裝備此類設備),X-37B就能將“敵方”先進衛星“打包”(裝在貨倉)帶回美國;由于無需考慮氣動布局,X-37B可裝載或挂裝多種武器,裝備導彈後,X-37B又成了標准的太空戰機,可威懾別國航天器和空間設施。

搶占太空制高點

進入21世紀後,美國在宇航領域面臨一種“青黃不接”的尷尬,航天飛機即將退役,新飛船還處于研發階段。與之相比,中國、印度、日本和韓國紛紛擬定了本國的太空項目。在美國國內,也開始有人質疑美國“太空老大”地位能否保住,而X-37B回答了所有人的疑問——美國並未放棄太空霸主的夢想。

X-37B集多項先進技術于一身,其“運載火箭+無人航天飛機”模式也代表著更高的水平。目前,X-37B還只是一架技術驗證機,未來的後續機型將更爲成熟,更加先進。因此,無論是在太空探索領域,還是軍事領域,美國都希望憑借X-37B打出一片新天地,牢牢掌握太空制高點。

http://mil.news.sina.com.cn/2010-04-14/1207590396.html

“神秘的X-37B”

“神秘”這個詞在幾乎無所不知的美國媒體口中很少說出,不過,對于美國空軍3日宣布將于19日首次試飛代號爲X-37B的“軌道測試飛行器”,美國《基督教科學箴言報》4日以“神秘的X-37B”爲題報道稱,這個計劃原本是NASA于1999年推出的一個方案,擬研制一種成本較航天飛機更低、但一樣可重複使用的太空飛行器,這個項目幾年前被中止。但國際航天界和軍界一直懷疑,這個項目並沒有真的被中止,而是變成了一個軍事項目。文章稱,“在更多的國家,尤其是中國,開發太空的軍事用途時,X-37B成了太空界的一個猜測主題:爲什麽NASA于2006年缺少資金放棄這一項目時,五角大樓要拯救它呢?”

美國空軍負責太空項目的副部長加裏?佩頓在宣布X-37B將于19日首飛消息的同時,卻對該飛行器的細節諱莫如深。他說:“它提供給我們的東西是我們以前很少擁有的,那就是把有效載荷和實驗帶回的能力。這對于我們來說是一件新鮮事。”美聯社試圖通過電子郵件聯系空軍發言人,但一直未收到回複,美聯社無奈地稱,“X-37B的最終目的和一切情況,現在都是一個謎。”

美國“太空網”文章一開始就認定這是個“軍用的空間飛行器”。文章稱,“經過10年的研發,悄悄地在得到五角大樓多個官僚機構的審核之後,這架無人駕駛的軍用空間飛行器最終走到了即將進行史無前例的飛行測試的階段。”文章稱,美國空軍近年來進行過各種太空戰試驗,盡管公布的X-37B模型照片像航天飛機,但用途並不像說的那麽簡單。

據報道,X-37B試驗機全長29英尺,高9.5英尺,大小是航天飛機的1/4。盡管個頭不如航天飛機,但X-37B具有驚人的速度,美聯社稱,“如果將航天飛機比作一輛大貨車,那麽它就是一輛十足的跑車”。首次試飛的X-37B是無人駕駛的,它不但裝備短時間高速飛行用的發動機,而且還攜帶太陽能電池板,能在太空軌道運行270天,這是美國現役航天飛機做不到的。美國太空網稱,X-37B顯然更適合執行那些隨時需要變軌的外太空項目,如戰區偵察等。

將引發世界空天戰競爭?

美國X-37B即將發射的消息立即吸引了國際媒體的關注。俄羅斯紐帶新聞網4日的文章稱,美國秘密研制的X-37B可能是世界上首架“太空戰鬥機”。它有能力對敵國衛星和其他航天器開展軍事行動。文章稱,目前除美國外,俄羅斯、印度、日本等國也在積極研制空間作戰飛行器。而俄羅斯《觀點報》則對美國是否真能試制成功空天戰機表示懷疑。該報4日援引俄科學與技術專家阿納托裏?多裏寧的話稱,在冷戰時期,蘇聯和美國曾競相研制“空天戰機”,但都沒有成功。而且受經濟危機影響,美國不久前已決定退出太空競爭。文章稱,即使這次試驗成功,美軍空天戰機要達到太空作戰的能力至少還需要10到20年時間。

在一直夢想成爲“太空大國”的日本,美軍要首飛X-37B的消息一出來,立刻成爲熱門新聞。一名自稱畢業于日本東北大學航空專業的湯淺博士在2CH網站上留言稱,“X-37B最終由美國空軍控制,固然能夠獲得更多的資源。但難免將該項目帶入軍事用途,這會不會引發世界範圍的空天戰競爭呢?”

中國航天專家龐之浩接受《環球時報》記者采訪表示,空天飛機的優勢在于將航空技術和航天技術結合起來,在大氣層內部,使用的是航空技術,出了大氣層使用的是航天技術。本來,空天飛機用于載人,美國搞過“東方快車”空天飛機,英德也搞過,但最終都因爲技術太過複雜而下馬了。

在冷戰時期,在戰機設計領域久負盛名的蘇聯米高揚設計局曾提出了著名的“螺旋”空天戰機計劃,但隨著蘇聯的解體,“螺旋”計劃沒有造出原型機就告結束。

空天戰機助美建“兩小時全球打擊圈”

對于X-37B的最終目的,國際專家都猜測紛紛。美國蘭德公司防務分析專家彼特?威爾遜認爲,“X-37B被認爲是能將少量的有效載荷送入軌道,執行一系列的軍事任務,然後再返回地球的飛行器的雛形。”他說,該計劃4年前由美國空軍“應急反應能力辦公室”秘密接管,這個辦公室負責評估美國應付恐怖分子和一些國家襲擊的快反能力等。此前美國《連線》雜志曾報道稱,美國國防部曾有過“兩小時內攻擊地球上任意一個目標的快速全球打擊”的戰略構想。有分析認爲,“X-37”空天戰機無疑是實現這一戰略構想的唯一武器。

中國空軍指揮學院王明志大校對《環球時報》說:“美國一直有建立全球快速打擊部隊戰略意圖,而空天飛機不受大氣層影響,可用于全球快速打擊。”有專家稱,美空軍下達遠程轟炸任務時,目前依靠基地和打擊目標的位置,來決定派遣B-2遠程隱形轟炸機還是B-52轟炸機,而這往往需要12到24個小時才能完成任務。空天飛機既能在外太空巡航,又能進入大氣層直接執行打擊任務,將使美國真正建成一個“兩小時全球打擊圈”。

位于瑞士日內瓦的聯合國裁軍研究所所長、美國國防信息中心太空安全計劃前主任特雷莎-希金斯說:“接下來的問題是,X-37B會成爲一個全球打擊平臺。國際上許多國家擔憂全球打擊概念。”希金斯表示,美國的競爭對手肯定不會降低對這一計劃被用于太空武器的警惕,相應地會以反衛星武器作爲回應。希金斯認爲,“如果它用于軍事用途,也就成爲其他國家研制危險的反衛星武器的理由。”

“這比核武競賽更危險”

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所美籍專家香農?凱利在接受《環球時報》記者采訪時表示,空天戰機在美軍的規劃裏並不屬于新事物,早在裏根政府時期推出的“星球大戰”計劃裏,就包括發展空天飛機的構想。此後,這一項目被轉到NASA,最主要的目的是使該項目能最大程度地吸收航天飛機的科研成果,隨著航天飛機將逐步停飛,空天飛機再回到五角大樓,只能說是“回歸”而已。凱利說,從嚴格意義上說,空天飛機可以稱是美國的“第六代”或者“第七代”戰機。因爲目前美軍所配備的最先進的戰機,已經能夠實現隱身、遠程打擊及超音速巡航等功能,可以說已經到達了“極限”。所以,未來的戰機一定是空天戰機。凱利說,如果空天戰機真的研制成功,那麽對它來說,現有的其他武器系統不過是原始的弓箭和長矛而已。

凱利稱,美軍宣布空天戰機首飛的時間點非常耐人尋味,此前美俄剛決定簽署削減進攻性戰略武器條約,不久後核安全峰會將在美國舉行。美軍開發空天戰機表明人類將進入“太空武器時代”,這比核武器可能更危險。凱利認爲,其實無核世界只能是一個夢想,即使真的實現,對人類也未必是好事情,因爲有核的情況下世界或許還可處在“危險的均衡”中。但到了無核時代,那麽誰的“常規武器”最先進、最霸道,誰就能贏得戰爭的勝利。從目前看,美軍在這些方面無疑走到了所有國家的前面,而這正是美國的如意算盤。

王明志認爲,美國曆來強調建立絕對優勢。現在美國倡導“無核世界”等,是因爲在核武器方面,美國並沒有占據絕對優勢。他說,“在戰略上追求絕對安全的美國目前還沒有和別人談外太空飛行器的問題,是因爲它認爲在這個領域沒有對手能和自己平起平坐。”

http://mil.news.sina.com.cn/2010-04-08/1053589734.html

俄羅斯外交部長拉夫羅夫12日在日內瓦召開的國際裁軍會議上發表講話說,如果不防止太空軍備競賽,就無法保證國際安全。但是,美國一直反對制定這樣的條約。

有關太空武器的問題,過去已經有過一個協議。1967年的外太空協議規定,禁止在外太空部署大規模殺傷性武器。俄羅斯和中國現在希望采取更多的限制措施。

http://mil.news.sina.com.cn/2008-02-13/0859485193.html

中國視太空探索爲確認其超級大國地位的一種途徑,因而它的載人航天計劃可以說是攸關民族自豪感的大事。美國海軍分析研究中心亞洲問題專家迪安?成表示,中國向空間研究領域投入大量資源。中國太空計劃一年的預算多達20億美元左右,與日本大抵相當。今年晚些時候,中國計劃進行第三次載人航天飛行———這是可能的2024年登月的前奏。隨著布什總統誓言到2020年將美國宇航員重新送上月球,兩國間的競爭或許不可避免。

當然,中國的太空計劃仍遠遠落後于美國。美國海軍戰爭學院國家安全研究部主任瓊?約翰遜?弗裏茲說:“他們基本上是在重複當年的‘阿波羅’登月行動。這是一場龜兔賽跑。他們樂于緩慢前進,造成這種太空競賽的印象。”

但其中可能也包括民族榮耀之外的東西。部分分析人士說,中國試圖獲得美國太空技術,但這種企圖與推進其太空計劃沒多大關系,而是爲了提升軍事力量。中國已經把太空作爲一個潛在戰場加以重點關注。不久前五角大樓對中國軍力的評估認爲,中國正投入巨資研發反衛星武器。

毫無疑問,中國認識到了這種能力的重要性。2005年,一名中國軍官著書稱,對衛星實施“震懾性攻擊”,“將動搖敵方作戰系統結構,並對其決策者造成巨大心理威懾”。從理論上說,這樣的攻擊可以使中國抗衡技術高于己方的美軍,後者嚴重依賴衛星獲取戰場數據。中國距離在太空挑戰美國尚有數十年之遙。但美國官員擔心中國可能獲取機密信息從而拉近與美國的差距。

http://mil.news.sina.com.cn/2008-02-16/0954485623.html

一,高速性能。

那些渲染X-37B的人說它的飛行速度可以達到20幾馬赫,乍一聽來似乎很了不得,但是不知這些人說的這個速度是指在太空中還是在大氣層中的速度呢?如果是指在大氣層內飛行的速度,由于發動機的原因目前人類的技術水平顯然還達不到,因爲最先進的空空導彈也達不到這個速度,而X-37B的氣動布局也根本不符合在大氣層內進行超音速飛行的要求。我看它在大氣層內的飛行速度也就相當于螺旋槳飛機的水平了。如果說是指在太空中的飛行速度,這不正是圍繞地球運轉時最低的在軌飛行速度嗎!我們的神舟飛船的速度還要比這個高呢,大部分在軌的衛星也遠高于這個速度,也就是說X-37B的所謂超高速無非是維持在軌的飛行速度而已,什麽兩小時攻擊地球任意一點的說法只是有人混淆是非將它與普通飛機的速度相比較而以了。

二,高機動性。

在這裏我還是要問它是指在太空中還是大氣層中呢?很明顯X-37B的氣動布局及外形決定了它根本不可能在大氣層內具有高機動性,我敢說它連我們的殲5都比不了。如果說在太空中,或許美鬼使用了部分先進技術使得它的在軌機動性要比衛星或其它太空飛船高一些,不過我相信它絕對不會比反衛星機動裝置要高。

三,破壞衛星的能力。

對于這點我不想多說,因爲從理論上任何一個具有變軌能力的太空飛行物都具有接近和破壞其它飛行物的能力,前提是只要你能精確計算對方衛星的運行軌道等參數就可以了。我們的神舟飛船就可以不費吹灰之力做到這一點。至于可以捕獲其它國家的衛星,美鬼原來的航天飛機早就可以做到了啊,而且肯定比X-37B要做的好,因爲它不僅可以捕獲還可以把衛星再帶回地面呢,而X-37B顯然做不到的,畢竟它比航天飛機小多了。再說在戰時捕獲對方衛星顯然不如直接摧毀它更適合了。因此我看不出X-37B具有什麽突破性的反衛星技術值得誇耀啊!

四,在軌攻擊能力。

基于以上三點的技術分析,我們已經將X-37B打回到一個普通返回式太空飛船的原型了,那麽它的在軌攻擊能力也就很容易批駁了。在飛船上安裝攻擊武器或者偵查設施如今並不是一個不可思議的技術,神七飛船發射伴隨衛星就是這一技術的原型了,假如將伴隨衛星改爲核彈頭並控制好它的運行軌道那就可以在地球任意位置進行核打擊了。再說真的有一天發生核戰了,太空打擊也只是提高了先發打擊能力而已,但是如果面對像俄羅斯那樣的核大國即便你可以先打到它境內幾顆核彈,但你所面對的將是飽和性的核反擊,因此X-37B的太空打擊能力似乎對小國家更爲有效一些啊。

綜上所述,美鬼的X-37B充其量只是一個替代航天飛機的新型的小型航天器而已,由于它體積小巧且是無人駕駛,因此相對于航天飛機在發射成本和風險上都更具優越性,這點應該說是美鬼的技術進步啊。不過硬是要將它與軍事威脅相挂鈎就太無厘頭了,什麽所謂的空天戰鬥機只是恐美主義的說辭罷了,航天飛機要比X-37B更具有軍事價值,可是從未有人因美鬼發射航天飛機而感到恐懼,如今美鬼的航天飛機要退役了,新的小型航天飛機實驗了,我們有些人卻嚇得幾乎睡不著覺了,其實至今美鬼的政府和正式單位從未發布過有關X-37B軍事價值的說法,我們只是自己在嚇自己罷了。其實在現實中有很多東西是可以軍民混用的,我們完全不必大驚小怪才是。或許有一天美鬼人放了個屁,我們會有人大聲驚呼的說:美鬼發明了世界最先進的空氣戰鬥機了!

http://blog.sina.com.cn/s/blog_5a16024c0100ii9o.html?tj=1

http://mil.news.sina.com.cn/2010-04-30/0755592494.html

http://mil.news.sina.com.cn/2010-04-30/1448592526.html

http://mil.news.sina.com.cn/2010-04-28/0754592248.html

http://mil.news.sina.com.cn/2010-04-24/1225591795.html

新華社北京2010年1月11日電 中國11日在境內進行了一次陸基中段反導攔截技術試驗,試驗達到了預期目的。這一試驗是防禦性的,不針對任何國家。

http://mil.news.sina.com.cn/2010-01-12/1001580421.html

美國總統歐巴馬今天宣佈,美國將於2030年代中期送太空人登上小行星,同時也將派探險隊進入火星軌道,而後登陸火星。

歐巴馬今天在甘迺迪太空中心向員工保證:「沒有人比我更有志於載人太空飛行及人類太空探險,但是我們必須明智地進行。」

歐巴馬為他的新太空政策辯護說,美國不應只繼續走以前走過的路,而是要領導世界邁向未來,所以國家航空暨太空總署(NASA)必須有一個改革性的議程,才能達成重大突破。

http://www.cdnews.com.tw 2010-04-14 陳淑娟/整理

報導稱,美國總統歐巴馬預計將於本週四在佛羅里達州發表新的空間政策講話,而三位前太空人聯名致信就新的航太政策表達不滿。

兩個月前,美國政府發佈的新財政預算,建議取消對星球探測工程的支援。而這也讓美國宇航局重返月球的計畫不得不暫時擱置。

阿姆斯壯和另外兩位同行在信中稱,取消對星球探索計畫的支持對整個美國航太界來說無疑是巨大的打擊。

阿姆斯壯認為,美國的宇航員現在只能以5000萬美元的價格搭乘俄羅斯聯盟號飛船抵達近地的國際空間站。

信中還不無擔憂的表示,如果無法獲得可以提供技術和經驗支援的航天器,美國將在未來的世界航太競爭中漸趨平庸。

2013年由中國大陸自行設計研製的「中華牌」月球車將乘坐「嫦娥三號」探月衛星「親近」月球。目前,該月球車已製造完畢。

法制晚報報導,日昨在重慶向各大高校學子作主題為「嫦娥一號與深空探測」報告時,中國科學院院士、中國嫦娥工程總指揮兼總設計師葉培建最新透露,中國至少已研製出十幾架月球車。

葉培建指出,月球車是一種能夠在月球表面移動,並完成探測、採集和分析樣品等復雜任務的機器人。

葉培建反覆強調,要記住,這個月球車是「中華牌」,該月球車是由中國自行研製的。

他透露,目前中國國內至少研製出十幾架月球車,其中準備登月的「中華牌」月球車由航天科技集團第五研究院主要負責研製。

中新網2009年3月27日電 據法新社報道,莫斯科時間26日14時49分,包括太空遊客美國人查爾斯•西蒙尼在內的三名機組人員搭乘俄羅斯“聯盟”飛船啓程,前往國際空間站。

http://mil.news.sina.com.cn/s/2009-03-27/0911546748.html

據中央電視臺報道,中國空間技術研究院院長楊保華2008年09月21日 上午在接受央視記者采訪時透露,目前“神舟”七號飛船新添加的氣閘艙已配合身著艙外宇航服的航天員在地面上完成了人艙服的聯合地面驗證試驗並已順利過關。

http://mil.news.sina.com.cn/p/2008-09-21/0844522314.html

http://mil.news.sina.com.cn/p/2008-09-24/0752522811.html

http://www.cdnews.com.tw 2009-10-02 王鵬捷/綜合報導

中央社引述中國科技部網站引述消息說,俄羅斯宣布「福布斯--土壤」火星探測器推遲至2011年發射。隨後,中國國防科工局相關負責人證實,受此影響,原本10月將乘俄羅斯火箭同往火星的「螢火一號」也要延後發射。

「螢火一號」研製單位上海航天局表示,隨衛星前往俄羅斯的研製人員和相關專家,將於10月中旬返回中國。

按照規劃,俄羅斯將於10月發射「福布斯--土壤」火星探測器,將著陸「火衛一」收集土壤樣本。

中國不具備火星探測器發射能力,因此「螢火一號」將結伴前往,由俄羅斯「天頂」運載火箭從哈薩克境內拜科努爾發射場升空。

由於俄羅斯設備配置等各項工作進展緩慢,目前,「福布斯--土壤」探測器僅安裝一半設備,今年已不可能發射。

中國至今還沒有獨立的火星探測計劃。「嫦娥一號」總指揮兼總設計師葉培建認為,如果中國盡快立項火星探測,最佳發射時間為2013年,此時火星和地球距離最合適。如果錯過,下一個發射時機將在2016年。

日本四顆間諜衛星太空秘密運行可監視全球(圖)07-06-18新華網

新華網專稿:據日本媒體日前報導,日本在聯合國未作登記的情況下,有四顆間諜衛星已經在太空運行了4年,儘管日本曾簽署了應向聯合國報告所有間諜衛星的國際條約。

根據1974年通過、1976年公佈的《關於登記射入外太空物體的公約》,簽約國必須報告有關進入太空的人造衛星和其他物體的情況。日本於1983年簽署了該公約。《日本時報》網站15日援引衛星的所有者、日本內閣衛星情報中心的一名官員的話報導:“出於安全原因,我們不能公開細節情況。此外,歐洲和美國軍方也有許多未登記的衛星。”

日本文部科學省一名官員在聯合國說:“我們無權對登記衛星事宜作出決定。”報導認為,日本利用太空的行為應該是非軍事性的,但防衛省卻可以使用這些衛星拍攝的照片。這名官員承認,日本的這些衛星類似於其他國家的軍事衛星。

自從日本簽署該項條約以來,日本政府已經登記了將近100顆衛星,包括該國發射的第一顆衛星“大隅”。日本已將這些衛星運行軌道的形狀和高度、與地軸的傾斜角度等資訊報告給了聯合國。

《日本時報》的報導說,儘管日本的太空計畫相對透明,而且在發射衛星時就公佈了幾乎所有相關資訊。然而,日本幾乎沒有披露關於這4顆間諜衛星的情況,這些衛星是通過H-2A火箭於2003年或2007年發射升空的。

其中兩顆衛星是光學衛星,其他兩顆則是雷達衛星。將這4顆衛星的功能結合在一起,日本就可能每天一次地監視地球上的任何角落。

據稱,在朝鮮1998年試射了飛越日本上空的遠端導彈後,很多人呼籲日本發射間諜衛星。日本政府擱置了國會和平使用太空的法案,著手考慮用衛星收集情報。在日本秘密完成間諜衛星計畫的研究工作後,政府只披露說“軌道高度為400至600公裏,衛星每4天回歸原位”。

迄今為止,日本只宣佈了發射成敗情況,從未公開軌道的細節和衛星的照片。內閣衛星情報中心官員星野敏彥說:“歐洲和美國的偵察衛星通常也不公佈有關軌道的資訊和照片,以隱藏(衛星的)偵測能力。”

星野敏彥說:“本中心已經決定不在聯合國登記這些衛星,即使這已經是公開的秘密,我們還是打算保留這個秘密。”

http://mil.news.sina.com.cn/2007-06-18/0945450025.html

日本間諜衛星體系出故障 急欲發射備用衛星(圖)07-04-05環球時報

日本2月份建成了由4顆間諜衛星組成的情報搜集網,為此日本媒體曾得意地宣稱“終於可以對世界上任何地點每天進行一次監測”,沒想到其中一顆間諜衛星出了故障,據說要提前一年“壽終正寢”。日本媒體驚呼“衛星監視系統出現死角”,將對日本的安全保障造成重大影響,心急火燎地要求提前部署備用衛星。

日本《產經新聞》4月2日報導說,日本今年2月成功地發射了新的“雷達2號”衛星,加上原來發射的“雷達1號”、“光學1號”和“光學2號”,日本共擁有4顆情報收集衛星。但這一機制剛形成不久便出現問題,其中一顆出現故障,進而影響到整套系統,“對號稱利用‘自己眼睛’進行監視的衛星運用產生障礙”。報導說,“雷達1號”上月27日出現了故障,內閣情報衛星中心認為是電源問題,該電源的預定壽命為5年。“今後日本將不得不繼續依賴美國的軍事衛星或購買海外的商用衛星圖像”,“對於朝鮮核子試驗或發射導彈的徵兆,今後也不可能每日準確把握”。

自民黨對此事高度重視。上月28日,自民黨召開會議,有議員對衛星監視系統出現“死穴”很擔心,要求將發射備用衛星的計畫提前。自民黨宇宙開發特別委員會副委員長河井克行說,“如果其他的衛星也在使用期內出現故障,就會對日本的安全保障造成重大影響,應該重新考慮備用衛星的發射”。

但日本政府強調,由於技術開發的日程緊迫,發射計畫最多只能提前1—2個月。日本內閣情報衛星中心計畫2009年發射“光學3號”,2011年發射“光學4號”和“雷達3號”衛星,分別取代過了使用年限的“光學1號”和“光學2號”、“雷達1號”。為此,《產經新聞》哀歎說,“4顆衛星一起發揮作用看來得等到2011年以後了,‘四星一體’的監視系統目前已經明確出現漏洞”。

內閣情報衛星中心管理部表示,“4顆衛星同時運作時,通常情況下如果包括備用衛星,必須有六七顆”,“但衛星的製造從開始到完成需要7—8年,如果加上備用衛星,預算則要增加一倍”。據悉,今年日本關於間諜衛星的預算為600億日元。(本報駐日本特約記者 龔 常)

http://jczs.news.sina.com.cn/2007-04-05/0742438353.html

日本啓用先進偵測站嚴密監控解放軍戰艦軍機07-08-16國際在線

盡管日本具有強大的信號搜集能力,但能否將這些信號轉變成有用的情報,除了依靠技術手段外,在很大程度上還需要運氣和靈感。

在“中國軍事威脅論”不斷發酵的背景下,日本不斷加大對中國的防範力度。日前,據《亞洲周刊》報道,日本自衛隊已啓動設在九州福江島的最新式偵測站,據稱能夠嚴密監控中國東南部地區的軍事動向。

偵測站模仿 美軍“象欄”技術

據報道,日本自衛隊方面最新啓用的這座偵測站,位于同中國江蘇海岸遙遙相對的日本九州福江島。建立這座先進的、功率極強的電子偵測站是日本近年來大幅提升對華軍事情報搜集的最新舉措,能夠把中國渤海、黃海南下的中國軍艦、軍機的一舉一動,納入偵測網中。

據悉,這座偵測站是模仿美軍方國家安全局設在日本的楚邊通訊所來建設的,擁有著名的“象欄”式天線群。在天線陣地的最裏面是一個半徑約66米、 高約37米的圓形封閉式反射天線網,稍微向外一點,環繞矗立著30根高度約19米、用于低頻通信的天線,再向外又是一個半徑約91米、高度約9米的圓形封 閉式反射天線網和120根高約7米的高頻通信天線。這些天線主要負責探測信號的方向,屬于測向天線。

據報道,爲了測定出信號發射源的具體位置,日本自衛隊早在去年就已經在距中國 釣魚島僅180公裏的宮古島上增設了一套類似的天線群。經過這兩個天線群裏的多套系統交叉比對和三角測量,來自中國東南部信號的電磁波輻射源及相關技術參數就可被自動定位。

此外,這兩處偵測站在與美軍在亞太地區設置的多個電子偵聽站聯網後,形成了對整個東海海域和臺灣海峽所有中國軍事動向有效而全面監控。

實際上,因爲其地理位置的優勢,日本早已成爲搜集針對中國、朝鮮以及其他亞洲國家無線電通信情報的重要基地。除了新設兩處偵測站外,日本目前設 在東千歲、新澙縣小舟渡、琦玉縣大井、島根縣美保、福岡縣大刀洗和鹿兒島縣喜介島的6處通信站,也是日本自衛隊的通信情報截收設施和監視雷達站,負責機密 的無線電通信情報的搜集和分析工作。其中,日本在鹿兒島建立的巨型球狀天線群,可以截收來自任何方向的極其微弱的電波,其探測距離可達上千公裏,足以捕捉 到來自中國境內的各種無線電信號。

早在冷戰時期,日本的這些電子偵測設施和能力就曾令全世界爲之側目。1983年9月,前蘇聯戰鬥機用導彈擊毀韓國波音747民航班機,日本北海 道的電子偵測站截收並錄制了當時蘇軍戰鬥機飛行員同地面指揮站的通話聯絡實況,美國把錄音帶帶到聯合國播放,使蘇聯不得不承認是自己軍方下令擊落了這架民 航機。

明年啓用最新式 導彈預警雷達

與此同時,爲積極推進導彈防禦系統建設,日本已開始對其現有的FPS-3預警雷達網進行改造,並准備部署具有跟蹤彈道導彈能力的新型“未來警戒管制雷達”(FPS-XX)。

據悉,日本最新研發的“FPS-XX”雷達比目前日本航空自衛隊主要裝備的“FPS-3”雷達更加先進,可彌補“FPS-3”雷達只能跟蹤飛機的不足,具有捕捉高速且反射面很小的彈道導彈的高性能,且監測距離大大提升。

此外,“FPS-XX”雷達采用電子掃描來控制電波指向的方式,實現對來襲導彈飛行軌道的掃描和定位。由于該型雷達還處于秘密研發階段,具體參 數無從得知,但性能顯然比“FPS-3”雷達優越得多,將成爲日本戰略防禦系統前伸的“觸角”,預計在2011年成軍後,將與“宙斯盾”驅逐艦和“愛國者 3”型導彈實現聯接,成爲日本導彈防禦的重要支柱。

目前,日本自衛隊擁有的28個固定雷達站中的6座“FPS-3”雷達提高了搜索性能。根據計劃,日本將從2008年開始,每年部署一座“FPS-XX”雷達,地點分別是青森縣的大湊、新澙縣的佐渡、鹿兒島縣的下甑島和沖繩的與座嶽。

如此一來,日本將徹底完善覆蓋日本全國的雷達網,形成至少10座地面雷達聯動防禦局面,可以對從朝鮮和中國發射的彈道導彈進行預警。

值得注意的是,日本未來在西南部署的兩座“FPS-XX”雷達,其防禦目標就是針對中國的“東風-21”彈道導彈。

新聞鏈接:日本關注中國軍事現代化

日本自衛隊方面一位專家曾表示,在中國軍費連續19年呈兩位數大幅增長和臺灣海峽局勢不甚明朗的情況下,把中國軍隊視爲未來的假想敵,警惕中國軍事力量現代化,已成爲日本防衛省推進新軍事戰略戰術的重頭戲。

這名軍事專家還透露,盡管過去日本表面上不斷發出“中國軍事威脅”的言論,但內部對中國實際軍事力量的評估一直較低,認爲中國武器裝備和現代化 作戰能力缺陷很多。比如,中國擁有數千架各型號戰機,但真正能夠對付日本以及臺灣的新銳戰機的還不到10%,中國海軍軍艦的遠洋作戰能力不及日本一半。

但最近幾年,日本通過加強對中國軍事情報的搜集分析,對中國軍事實力增強大吃一驚。這表現在三個方面。首先,日本自衛隊對中國戰略導彈,特別是 中遠端導彈技術的飛速進步感到不安。其次,是對中國海軍,主要是核動力型且隱形性能甚高的潛艇現代化發展印象深刻。第三,對中國新銳戰機群的形成感到驚 訝。

分析人士認爲,盡管日本自衛隊具有強大的信號搜集能力,但能否將這些信號轉變成有用的情報,還是個問題。隨著現代加密技術的發展,任何軍用通訊都已經實現了複雜的密化,經過層層加密的信號被解密,除了依靠技術手段外,在很大程度上還需要運氣和靈感。

http://mil.news.sina.com.cn/p/2007-08-16/0738459973.html

就讓高效率的電漿引擎把新一代太空船推往太陽系之外吧!2007年9月發射升空的曙光號,此趟飛行值得注意的不僅是它的任務目標,還有它採用了在長途太空任務中越來越重要的動力來源──電漿火箭。

■儘管電漿火箭產生的推力比化學火箭小得多,但是它能使用同量的燃料讓太空船達到更快的速度。

■電漿火箭的高速特性和推進劑使用效率,使它在深太空任務方面顯得格外有價值。

但2007年9月發射升空的曙光號,此趟飛行值得注意的不僅是它的任務目標,還有它採用了在長途太空任務中越來越重要的動力來源──電漿火箭。有別於傳統火箭是以燃燒液體或固體化學燃料來提供動力,目前已發展出數種先進形式的電漿火箭,提供推力的方式是以電力產生並控制離子化氣體推進劑。

曙光號任務設計人員採用電漿火箭,是因為它的效率相當高,到達小行星帶所需的燃料僅為化學火箭的1/10。如果計畫人員採用化學火箭,太空船就只能飛到灶神星或穀神星其中之一,而不能兩者都去。

的確,電漿火箭(又稱為電能火箭)很快就成為長程太空船的最佳動力選擇。電漿推進技術最近一次的成功案例為NASA「深太空一號」的彗星之旅,這趟飛行是太空船完成主要任務之後,利用剩餘燃料進行的額外旅程。另外,曾經嘗試登陸小行星的日本探測船「獵鷹號」(Hayabusa),以及歐洲太空總署用來造訪月球的「聰明一號」太空船,也都是以電漿火箭做為動力來源。由於電漿推進技術展現了許多優點,美國、歐洲和日本的深太空任務規劃人員都打算在未來的太空任務中採用,以便探索外行星、尋找太陽系外的類地行星,並且以遼闊的太空當做實驗室,研究基礎物理學。

早在20世紀初,火箭研發者就構思過以電能推動太空船。但直到1950年代中期才由火箭科學家史圖林格(Ernst Stuhlinger)將這個概念化為實用技術。史圖林格是由馮布朗領軍的德國火箭科學家團隊的成員,他們後來轉為美國工作,替美國的太空計畫奠定了基礎。數年後,NASA路易斯研究中心(已改名為葛蘭研究中心)建造了史上第一具實際運作的電漿火箭。這具引擎於1964年裝置在「太空電漿火箭測試一號」上進行了次軌道飛行,運作了半個小時之後,這艘太空船就落回地球。

在此同時,前蘇聯研究人員也在研究電漿火箭的概念。任務規劃人員從1970年代開始選用這種技術,是因為它可節省推進燃料,同時維持電訊衛星的高度與在地球同步軌道中的位置。

為了在不需額外燃料的狀況下進行長程高精準度飛行,以往許多深太空探測船必須耗費許多時間(通常為時數年)繞經行星或衛星,利用這些天體的重力使其朝預定方向加速(這種彈射動作稱為重力協航),以便達到所需的軌道及足夠的速度。這樣迂迴的飛行路線大幅限制了升空時間,太空船必須在特定的一小段時間內發射,才能確保可以精確繞經提供重力輔助推進的天體。

更糟的是,朝目標前進數年後,使用化學火箭推進器的太空船通常已沒有燃料可供煞車之用,而必須點燃火箭降低速度,以便進入環繞目標天體的軌道,執行進一步的科學觀察,如果無法煞車,太空船就只能掠過目標天體。的確如此,2006年發射升空的NASA「新視野號」深太空探測船歷經九年多的飛行後,就跟主要的研究對象,也就是剛降級為矮行星的冥王星,交會時間只有不到一個地球日。

簡單來講,火箭方程式描述的事實相當顯而易見:從太空船拋出的推進劑速度越快,用以執行火箭動作所需的燃料越少。假設有一位棒球投手(火箭發動機)帶著一籃棒球(推進劑)站在滑板上(太空船)。投手向後投球的速度越快(也就是噴氣速度越高),到最後一個球投出時,滑板朝反方向行進的速度也越快。或者反過來說,在任何時間要將滑板的速度提升一定幅度,投球速度越快,所需的棒球越少(推進劑越少)。科學家將滑板速度的提升幅度稱為Δv。

較精確地說,這個方程式指出了發射火箭到外太空執行特定任務所需的推進劑質量與兩個重要速度有關:其一是噴氣由火箭噴出的速度,其二是該任務所需的Δv,也就是噴氣可為太空船提升多少速度。Δv相當於太空船改變其慣性運動及執行所需的太空動作必須耗費的能量。針對已知的火箭技術(也就是產生已知火箭噴氣速率的技術),我們可將執行某項任務所需的Δv,透過火箭方程式換算出所需的推進劑質量。因此Δv可以視為任務的「價格標籤」,因為執行任務的成本通常受制於發射升空所需的推進劑成本。

傳統化學火箭可提供的噴氣速度不快(每秒3~4公里),單單這個特性,就使化學火箭技術使用起來問題重重。另外,火箭方程式的指數特性會使太空船初始質量中的燃料部份,也就是「推進劑質量部份」,隨Δv呈指數增加。因此,執行深太空任務所需的高Δv要耗費的燃料可能佔去太空船絕大部份的初始質量,而載運其他東西的容量則變得相當有限。

我們來看看兩個例子:要從近地軌道前往火星,所需的Δv約為每秒4.5公里。依據火箭方程式,要進行這樣的行星際飛行,傳統化學火箭所需的燃料將佔去2/3以上的太空船質量。如果是企圖心更大的任務,例如Δv高達每秒35~70公里的外行星探索,化學火箭的燃料比必須超過99.98%,太空船將因此沒有空間裝配其他設備或負載任何東西和太空人。太空船如果要進一步深入太陽系,化學火箭更加無法使用,除非工程師能想出大幅提高噴氣速率的辦法。

目前已經確定這個目標難以達成,因為要產生超高噴氣速率,必須達到極高的燃料燃燒溫度,但這又受限於兩個因素,第一是已知化學反應的能量釋放量,第二是火箭外壁的熔點。

太空梭>維基百科

太空梭(Space Shuttle,又稱為航天飛機(中國大陸)或太空穿梭機(港澳)),是一種為穿越大氣層和太空的界線(高度100公里的卡門線)而設計的火箭動力飛機。太空梭結合了飛機與太空飛行器的性質,像有翅膀的太空船。

美國是世界上第一個擁有與實際操作太空梭的國家,也是機隊陣容最龐大的國家。美國的太空梭大多是以歷史上有名的觀測船作為命名,其建造過的太空梭包括如下:

發現號(STS Discovery OV-103)

亞特蘭提斯號(STS Atlantis OV-104)

奮進號(STS Endeavour OV-105)

挑戰者號在升空73秒後突然爆炸失事。已毀太空梭

挑戰者號(STS Challenger STA-099/OV-099)- 發射過程中爆炸

哥倫比亞號(STS Columbia OV-102)- 返回時解體

測試載台

主推進器測試體(MPTA-098)

開路者號(STS Pathfinder)- 用來與MPTA-098搭配進行測試用的太空梭造型模擬器

企業號(STS Enterprise OV-101)

前蘇聯

暴風雪號太空梭 - 暴風雪(俄語:Бура́н,Buran)太空梭計畫是蘇聯時代為了與美國進行太空軍備競賽所發展的太空梭計畫,在蘇聯瓦解後不久此計畫也宣告正式終結,殘存的設備歸屬給蘇聯時代太空中心所在地的哈薩克共和國擁有。暴風雪計畫中共有五架太空梭實際上已開始建造,但是只有第一架的暴風雪號(Buran 1.01)真正被完成並且順利發射升空與回收,而包括二號機小鳥號(Пти́чка,Ptichka,也就是Buran 1.02)在內的其他幾架蘇聯太空梭全都是以未完成的姿態停止建造。

太空梭的退役

據美國媒體報導,美國國家航空暨太空總署(NASA)將會在2010年引退太空梭,新一代太空飛行器「奧賴恩」將成為美國載人太空探索的主要工具。

飛行中的X-15。「次軌道」的太空飛機,其機翼還用在升入太空時提供升力。美國實驗飛機X-15以及民間飛機「太空船一號」都屬於這種設計。這兩架飛機都無法進入軌道,而且都是先由另一架飛機載上高空後才自行飛行。

太空飛機的未來目標是像一般飛機一樣起飛、升高降低高度、降落,並且有不必拋棄裝備就進入軌道的能力。超音速燃燒脈衝噴射引擎的支持者認為此類引擎可能會用在這種飛機上。

維基共享資源中相關的多媒體資源:

太空梭維基語錄上的相關摘錄:

太空梭美國國家航空暨太空總署(NASA)

宇宙飛船

人造衛星

火箭

太空船一號:「次軌道」的太空飛機

奧賴恩太空船

太空站

國際太空站

外部連結

NASA太空梭與太空站相關計畫主頁(英文)

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E7%A9%BA%E6%A2%AD

命名

現在的名字「國際空間站」(英文:International Space Station, ISS;俄文:Междунаро́дная косми́ческая ста́нция, МКС)是不同命名之間妥協的產物。國際空間站最初提議的名字是「阿爾法空間站」(Alpha),但是遭到俄羅斯的反對,俄方認為這樣的命名暗示國際空間站是人類歷史上第一個空間站,可是事實上蘇聯以及後來的俄羅斯先後成功地運行過8個空間站。俄羅斯提議將空間站命名為亞特蘭大(英文:Atlanta[來源請求]),但是這個議案遭到美國的反對,美方認為亞特蘭大的讀音和拼寫太接近傳說中沉沒的大陸「亞特蘭蒂斯」,其中似乎隱含了不祥的徵兆,而且亞特蘭大這個名字也容易與美國的一架航天飛機——亞特蘭提斯號太空梭相混淆。

國際空間站計劃的前身是美國國家航空航天局的自由空間站計劃,這個計劃是1980年代美國戰略防禦計劃計劃的一個組成部分。在1987年12月1日NASA宣佈波音公司、通用電氣公司、麥道飛機公司和洛迪恩推進動力公司獲得了參與建造空間站的訂單。老布什執政期間,星球大戰計劃被擱置,自由空間站也隨之陷入停頓,1993年時任美國總統的比爾·克林頓正式結束了自由空間站計劃。冷戰結束後在美國副總統戈爾的推動下,自由空間站重獲新生,NASA開始與俄羅斯聯邦航天局接觸,商談合作建立空間站的構想。

按照計劃,建造整個國際空間站共需要超過50次太空飛行和組裝,其中的39次飛行需要由航天飛機完成,有大約30次飛行和裝配任務需要進步號飛船提供支持。整個建造工作完成後,國際空間站將會有1200立方米的內部空間,總重量419000公斤,總輸出功率達到110千瓦,衍架長度108.4米,艙體長度74米,額定乘員7人。

曙光號功能貨艙 1 A/R 質子號 1998年11月20日 12.6 4.1 19,323

團結號節點艙 1 2A - STS-88 奮進號 1998年12月4日 5.49 4.57 11,612

星辰號服務艙 1R 質子號 2000年7月12日 13.1 4.15 19,050

Z1 衍架 3A - STS-92 發現號 2000年10月11日 4.9 4.2 8,755

P6 衍架及太陽能電池板 4A - STS-97 奮進號 2000年11月30日 73.2 10.7 15,824

命運號實驗艙 5A - STS-98 亞特蘭蒂斯號 2001年2月7日 8.53 4.27 14,515

外在裝載平臺(ESP-1) LF 1 - STS-102 亞特蘭蒂斯號 2001年3月13日 4.9 3.65 2,676

加拿大臂2 6A - STS-100 奮進號 2001年4月19日 17.6 0.35 4,899

尋求號氣密艙(連接氣密艙) 7A - STS-104 亞特蘭蒂斯號 2001年7月12日 5.5 4 6,064

對接隔艙 - Pirs氣密艙 4R 進步號 2001年9月14日 4.9 2.3 3,676

S0衍架 8A - STS-110 亞特蘭蒂斯號 2002年4月8日 13.4 4.6 13,971

加拿大臂2導軌 UF-2 - STS-111 奮進號 2002年6月5日 5.7 2.9 1,450

S1衍架 9A - STS-112 亞特蘭蒂斯號 2002年10月7日 13.7 4.6 14,124

P1衍架 11A - STS-113 奮進號 2002年11月23日 13.7 4.6 14003

外在裝載平臺(ESP-2) LF1 - STS-114 發現號 2005年7月26日 4.9 3.65 2,676

P3、P4衍架及太陽能電池板 12A - STS-115 亞特蘭提斯號 2006年9月9日 13.8 4.8 15,824

P5衍架 12A.1 - STS-116 發現號 2006年12月9日 3.4 4.6 1,864

S3、S4衍架及太陽能電池板 13A - STS-117 亞特蘭提斯號 2007年6月8日 13.7 5.0 16,183

S5衍架 13A.1 - STS-118 奮進號 2007年8月8日 3.4 4.6 1,864

外在裝載平臺(ESP-3) 13A.1 - STS-118 奮進號 2007年8月8日 4.9 3.65 2,676

和諧號節點艙 10A - STS-120 亞特蘭提斯號 2007年10月23日 7.2 4.4 14,288

哥倫布實驗艙 1E - STS-122 亞特蘭提斯號 2008年2月11日 6.9 4.5 19,300

希望號實驗艙首部份[10] STS-123 奮進號 2008年3月11日[11] 3.9 4.4 4,200

日本實驗艙 STS-124 發現號 2008年5月11日 11.19 4.39 14,800

有很多對NASA持批評觀點的人認為國際空間站計劃是在浪費時間和金錢,並且抑制了其他更有意義的計劃。持有這種觀點的人列舉,花費在國際空間站計劃上的上千億美元和近乎一代人的時間,可以用來實施無數的無人太空任務,或者將這些時間和金錢花在地球上的研究中,也要比國際空間站更有意義。

所有永久駐地乘員組命名「長期考察組N」, 「遠征N」在每次遠征以後連續地被增加。太空遊客沒有算作是遠征成員。

1.^ European Space Agency http://www.esa.int/esaHS/partstates.html

2.^ China wants role in space station,CNN,2007年10月16日.於2008年3月20日查閱.於2008年3月14日從此原始頁面封存.

3.^ James Oberg(2001年10月26日).China takes aim at the space station.MSNBC.於2009年1月30日查閱.

4.^ (簡體中文)孝文(2009年3月14日).NASA網站開始在線直播國際空間站實時視頻.科學網.於2009年3月14日查閱.

5.^ 張忠霞,國際空間站宇航員進行太空行走,新華網

6.^ 張忠霞,空間站宇航員完成第二次太空行走,新華網

7.^ 張忠霞,空間站宇航員太空行走創紀錄,新華網

8.^ 劉洋,張忠霞,空間站宇航員太空行走 修復"進步"飛船天線故障,新華網

9.^ 國際太空站太陽電板破損 恐影響太空站用電

10.^ 錢錚,背景資料:日本「希望」號實驗艙,新華網

11.^ 馬麗,日本「希望」號太空實驗艙被美奮進號送上天,人民網

外部連結

國際空間站空間站視頻直播

http://zh.wikipedia.org/zh-hant/%E5%9B%BD%E9%99%85%E7%A9%BA%E9%97%B4%E7%AB%99

東風-41 東風31與巨浪二 巨浪1與東風21 東風-5洲際彈道導彈 SS-25洲際彈道導彈 SS-24洲際彈道導彈 美國彈道導彈 中國導彈防禦 核能與核武 打破共軍飛彈襲台的迷思 台灣飛彈防禦解決方案 台灣防禦中共導彈攻擊的上、中、下戰略 建構台灣太空監視系統之探討

中國演練衛星纏鬥 美太空軍高度重視

(Defense News)2025-03-19報導,太空軍副參謀長古特萊恩(Michael Guetlein)在華府的麥卡利斯國防計畫會議上表示:「透過我們的商業資產,我們觀察到5個不同的物體在太空中同步移動、彼此穿梭,展現高度可控的機動能力,這正是我們所稱的太空纏鬥(dogfighting in space),他們正在演練衛星間的戰術、技術與作戰程序。」

5顆衛星參與

本次演習發生於2024年,涉及3顆「試驗-24C」(Shiyan-24C)衛星,以及2顆「實踐-6」(Shijian-605A與605B)衛星,外界認為後者具備信號情報(SIGINT)收集能力,這次演習不僅展現中國大陸在軌道上的高機動性,還可能涉及偵察與接近其他衛星的能力。

古特萊恩將中方這次「衛星纏鬥」演練與俄羅斯2019年的「俄羅斯套娃式」(Nesting dolls)衛星演示並列為主要威脅之一。

當時,俄國一顆衛星釋放出較小的子衛星,並執行多次接近美軍衛星的動作,被視為潛在的軌道攻擊演練。

美已無科技優勢

這些跡象表明,美軍與對手之間的太空技術差距正迅速縮小,令美國太空軍高層憂心。「過去我們擁有巨大優勢,」古特萊恩警告,「但如果我們不改變對太空戰的思維,這個技術差距可能反向發展,對我們不利。」

古特萊恩強調:「太空軍的存在不是只是為了太空本身,而是要確保聯合作戰部隊在戰場上擁有可靠的太空支援,就像陸、海、空、網路等其他作戰領域一樣,」

中國準備建月球基地

中國在2004年正式開展 「嫦娥」 探月工程,分為 「無人月球探測」、「載人登月」、和「建立月球基地」 三大階段。月球科研站,可作為深空探測的中轉站,中國更期望在2049年實現太陽系邊際探測。中國將於2030年前實現載人登月,而預計2026至2028年發射的嫦娥七號和嫦娥八號,將分別對月球南極環境和資源進行探測,並開展月球資源利用技術驗證;它們亦會開始購建月球科研站基本型。

中國如何建造月球基地?就地挖土燒磚! 2024-11-06

月球重力只有地球1/6,它高真空,幾乎沒有大氣層,月面因而會受到宇宙射線的強輻射,還會受到隕石衝擊;月面溫差也極大,白天超過120度,晚上-180多度。另外,月球還常會「月震」。在這環境中,要建設月球基地,要求將會是史無前例的高。

星際運輸成本太高,須直接利用月球的土壤(月壤)、礦產等資源來建屋。方案有兩種,其一是在月球就地挖土燒磚,用「月壤磚」來砌築基地。而第二是直接用3D打印出建築物。

在2024年底,由湖北武漢華中科技大學研製的「月壤磚」樣品,將由「天舟八號」貨運飛船送上中國太空站,展開三年的「暴露實驗」。抵壓強度為普通磚頭的三倍,榫卯結構便於拼裝。「月壤磚」和地球上的磚頭燒製方式大有不同,地球上的磚一般是用黏土與水混合後燒結,但月壤缺水,顆粒無法連結,所以鬆散的月壤要先放在模具容器內,經高壓壓製成型,過程中不需任何其他添加物,然後再用電磁感應爐以超過1,000度高溫燒結。

3D打印也要在月球「挖土」,再以激光、微波加熱以融合月壤裏的晶粒,又或加入添加劑,讓月壤形成打印材料,然後用機械人直接3D打印建築物,能造出高度精細和複雜的設計。另外,3D打印也能打印出磚塊,可以用這些磚塊來砌築基地。

中南海海底實驗室正式開工 最大工作水深可達2000米

《環球時報》2025/03/01報導,中國科學院南海海洋研究所牽頭申報並承建的「冷泉生態系統研究裝置」(冷泉裝置)2月28日在廣州南沙正式開工建設。相關技術專家受訪表示,冷泉裝置將推動大陸深海工程技術及裝備在國際上實現從「跟跑」到「領跑」的超越,未來基於該項技術建設的不同譜系深海駐留裝備,還可應用於南海島礁資源開發和權益維護等領域。

「冷泉」是指海底之下的甲烷、硫化氫和二氧化碳等氣體在地質結構或壓力變化的驅動下,溢出海底進入海水的活動。而冷泉生態系統是指海洋生物利用海底冷泉滲出的化學物質為能源進行化能合成,發育成海底黑暗世界裡獨特的生態系統。

「海底實驗室的排水量達到600噸,最大工作水深約2000米,設計載員人數為6人,在海底的最長自持力達30晝夜。」將實現載人與無人技術的高度融合,不僅設計有科學實驗艙、航行駕駛與作業操縱艙、多功能探測艙、人員起居艙、電力輔機艙等主艙段,還裝配有載人移動觀測平台、水下航行器、無人遙控潛水器及絞車等移動探測設備。

中在南極秦嶺站建設首個規模化新能源系統 3/1交付使用 2025/03/01 中時 李文輝

大陸央視新聞用戶端2025/03/01報導,南極秦嶺站是新時代大陸建成的第一個常年科考站,目前開站已滿一年。南極秦嶺站新能源系統包括風力發電、太陽能發電、儲能電池、製氫、儲氫、氫能源發電等硬體設施,有風的時候風力發電,多餘的電製氫,有光的時候太陽能發電,多餘的電製氫,當光和風都沒有時,氫能源上。

中巴簽署選拔訓練合作協定 中國太空站首迎外籍太空人

2025/02/28,中國載人航太工程辦公室與巴基斯坦太空與高層大氣研究委員會在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德,正式簽署《關於選拔、訓練巴基斯坦太空人並參與中國太空站飛行任務的合作協定》,開啟兩國在載人航太領域深化合作新篇章,邁出中國選拔訓練外籍太空人參與中國太空站飛行任務第一步。

陸平流層飛艇2000公里外探測隱形戰機 F35跑不掉也無法反擊 2025/02/16 中時

隨著各種新式雷達與探測技術的演進,未來戰場上的隱形戰機是否還能躲避敵方的探測與鎖定,已經成為幾個軍事技術大國研究的重點。據港媒《南華早報》報導,中國科學家已開發出配備高階紅外檢測系統的平流層飛艇,能在約2000公里的距離外以探測並識別隱形飛機,這對號稱無法探測的F-22、F-35或甚至B-21隱形戰機與轟炸機而言將構成重大威脅。

報導指出,長春光學精密機械與物理研究所的研究人員在模擬分析F-35介入台海時,從F-35的紅外特徵中發現了突破口。由於F-35採用雷達吸波塗層和特殊的低可觀測性塗層,機體外部溫度降低到約攝氏7.85度,這個溫度確實可以有效躲避傳統的紅外探測。但戰機上的F-135發動機的排氣羽流可以達到大約攝氏726.85度的高溫,它所發出的中波紅外輻射比高空機身的低溫高得多,這便足以提供足夠的熱信號被偵測到。例如在20公里高度的無人飛艇部署碲鎘汞探測器加300毫米孔徑望遠鏡,通過大氣干擾最小的2.8到4.3微米波長範圍,在側面或後方觀測時,可以在1800到2000公里外抓到F-35發出的熱信號。而美軍現有一般防禦手段很難威脅到這個高度的飛行器。而且只要利用網路化飛艇群,就可以克服存在盲區的問題,理論上還可以擴大探測距離,而且即便部份飛艇被擊落也依然能維持監測網路運行。

陸自主研製AS700D載人飛艇完成首次科研試飛 2025/02/21 中時

中航工業21日透露,大陸自主研製的電動型載人飛艇AS700D在湖北完成了首次科研飛行試驗,最大飛行速度每小時80公里,最大飛行高度3100米、含駕駛員最大載客量10人。在AS700的基礎上進行了電動化升級,採用先進的鋰電池電驅動系統、螺旋槳系統、推力向量系統及冷卻系統。

中國旋轉爆震發動機飛行試驗圓滿成功 2023-09-27

近日,由中國推重比公司自主研製FB-1爆震發動機,試驗任務取得圓滿成功,力爭在全球率先實現爆震推進技術工程化應用。

其最大推力可達1000N,約為先前設計的H1—M型發動機的10倍。其使用的燃料還是非常便宜的煤油。

爆震發動機是基於爆震燃燒原理的新型動力裝置,利用脈衝/連續旋轉爆震波產生的高溫、高壓燃氣來產生推力的新概念發動機,爆震發動機通常又分為脈衝爆震發動機、旋轉爆震發動機和斜爆震發動機。

脈衝爆震發動機是一種利用脈衝式爆震波產生週期性衝量的非定常推進系統。當脈衝爆震發動機工作頻率在100Hz以上時,可近似認為工作過程是連續的,這種組合發動機的推力、耗油率和推重比都比帶加力燃燒室的渦扇發動機改善一倍。具有以下潛在優點:熱迴圈效率高、結構簡單、品質輕、推重比大、比沖大、單位燃料消耗率低、工作範圍寬等。可以成為獨立的發動機使用,也可以與其他發動機組合使用。能在亞音速條件下使用,也能在高超音速條件下使用。

如採用連續旋轉爆震燃燒室替代主燃燒室的就是旋轉爆震發動機,脈衝爆震發動機每次起爆都需要點火,旋轉爆震發動機只需要一次起爆即可連續運行。相比脈衝爆震發動機,旋轉爆震發動機的重量更輕,使用燃料更少,卻能產生更大的推力,推重比可達20。

這比現在第4代渦扇15這樣的發動機在推動比方面提升整整一倍,意味著領先2-3代以上。從原理上講,脈衝爆震發動機和連續旋圍爆震發動機都適應5-6倍音速的飛行器使用,如果用於高超音速巡航導彈時,其射程甚至能比彈道導彈提升4倍左右。

由於旋轉爆震發動機的多種優勢,比如可以做得個很小,不但能用於高超音速導彈發動機使用,能在更廉價的無人機、靶機、靶彈當成動力,還可以成為高超聲速隱身偵察機,空間作戰平臺的組合變軌發動機。如果技術進一步成熟,這種發動機還能成為太空梭、空天轟炸機等大型平臺組合發動機的一部分。

印度「月船三號」月球探測車達成任務 設定為休眠模式 2023-09-03 聯合報 編譯

路透報導,印度太空研究組織(ISRO)2日表示,已將探月任務「月船3號」的探測車「普拉岡」(Pragyan)設定為休眠模式。該探測車是首個觸及月球南極地區的設備,近2周的實驗任務已達成。

印度成為繼美國、前蘇聯、中國後第4個達成月球登陸的國家。先前,俄羅斯的「月球25號」(Luna-25)亦盼抵達月球南極,但最後墜毀失敗。印度繼2019年嘗試失敗後,8月以「月船3號」達成教科書式的軟著陸登月,使國內民眾振奮不已,有媒體將之譽為印度最偉大的科學成就。

回應

根本就掛了,還休眠模式?

自8月23日成功登月至9月3日淩晨,月船三號的壽命為何如此之短?因很簡單,因沒載可供月夜生存所需的“同位素核熱源”,大部分電子設備都將被凍壞。月船三號所謂休眠模式只能算是一種宣傳技巧。

什麼是月球車真正的月夜休眠模式?中國的嫦娥三號、嫦娥四號的著陸器與月球車均配置有同位素鈈-238核熱源,半衰期長達87.7年,單套僅2.2公斤,實現了輕量化設計,而且沒有活動部件,極大程度提高了設計可靠性。

嫦娥四號登陸月球背面至今已有四年多時間,玉兔二號月球車已經成為人類部署月面正常開展巡視探測工作時間最長的月球車,並且仍在持續刷新時長紀錄。

更為誇張的是嫦娥三號任務,其搭載的玉兔號月球車在第二個月晝期間遭遇了運動部件故障而無法再移動探測,仍然能自主進行月晝月夜的模式轉換。設計壽命只有一年,然而運行近十年之後仍有一台載荷處於工作狀態,每天能獲取5000多幅星圖的月基光學望遠鏡,這一切都離不開同位素核熱源的保障。

科學家驚呆了!月亮上疑火山爆發 2023/08/12 中時

科學家們在月球背面發現了一個巨大的熱源反應感到困惑,橫跨近50公里。目前推測這來自月球表面下一個由一座火山形成的大型花崗團塊。它的溫度為攝氏10度,這月球研究產生深遠影響。因為在月球表面上,晚上會將至零下183度的嚴寒,因此攝氏10度的反應對於月球而言相當炎熱。

據英國《每日鏡報》(Mirror)12日報導,研究人員使用中國大陸發射的2個月球探測器嫦娥1號和嫦娥2號的數據找到了它。2台嫦娥探測器都搭載了使用微波波長觀察月球的儀器。

這些火山與地球上的火山相似,花崗岩是在火山爆發後,熔岩冷卻凝結成岩石。科學家表示,在其他行星上發現花崗岩實屬罕見,月球雖然以其熔岩原野和火山噴發而聞名,但從先前從未證實火山存在,目前這火山反應位於月球背面的康普頓和貝爾科維奇環形山。

行星科學研究所的聯合研究員西格勒博士(Dr. Matt Siegler)解釋說:「我們發現了一個過去就被懷疑是火山之一的康普頓-貝爾科維奇環形山,在微波波長下絕對發光。」

這一次的重大發現中,還發現熱源不是熔岩,而是被固定在岩石中的放射性元素。挖掘出的數據顯示了一個寬20公里的矽質表面,被認為是一座古老火山的火山口,而這座古老的火山與地球上的火山相似度最高。

西格勒博士繼續解釋說:「我們解釋這種熱通量是由火山口下面的含有放射性礦物的花崗岩體造成的。」地球化學家埃克諾莫斯博士(Dr. Rita Economos)解釋說,他們所發現的是一個寬50公里的岩漿岩體,這種火山岩體在岩漿升至地殼但未噴出地表時形成。

日新型火箭首射失敗 太空戰略受阻 2023-03-08 聯合報

日本國產最新主力運載火箭H三一號機七日從日本鹿兒島縣種子島太空中心升空,因無法確認第二節火箭引擎點火,控制中心判斷火箭無法安全飛行,在發射約十五分鐘後傳送自毀指令,發射任務宣告失敗,殘骸研判落入菲律賓東方海域。日本學者表示,日本太空開發戰略將會推遲,影響極為重大。

H三是日本卅年來首款中型運載火箭,載運量為兩千至兩萬公斤,號稱發射衛星費用比競爭者SpaceX的獵鷹九號火箭更便宜。如今首次升空失敗,日本政府表示「非常遺憾」,負責H三火箭組裝工作的三菱重工業股價因此下跌。

H三火箭一號機可謂一波三折,原訂二○二○年要發射,但因新引擎研發不順等因素,不斷延後,今年二月十七日準備發射之際,偵測到火箭第一節的裝置發生異常,臨時喊停,七日升空又出師不利。

日本火箭開發之路不斷遭遇各種失敗,不同原因都得費時採取相關對策,造成無法發射火箭的空窗期可能持續很長時間,這對希望擴大人造衛星發射業務的日本政府與產業界來說衝擊甚大。日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)原本計畫未來廿年每年要發射H三火箭六次。

東京理科大學教授米本浩一說,這次H三火箭一號機問題可能出現在第二節引擎本身,或是點火的電力系統。因為火箭本體自毀落海,能獲得資訊有限,推測查明原因要花的時間可能以年為單位。米本說,日本太空開發戰略本身將會推遲,「影響極為重大」。

H三作為日本國產最新主力火箭,被定位為日本今後太空開發的一張「王牌」。日本文部科學大臣永岡桂子對發射失敗深感遺憾,「我對無法回應國民及相關人士等各界期待感到抱歉,會以文部科學省立場盡速查明原因、制訂對策,為回應外界對H三火箭的期待,將跟相關機構合作全力且迅速地因應」。

日本上一起國產火箭發射失敗案例,是二○二二年的小型火箭「愛普瑟隆固態燃料火箭」六號機;如果以主力火箭H二A來看,上一例則是二○○三年的H二A火箭六號機。

回應

日本MRJ失敗,中國ARJ/C919成功。15年努力付之一炬!三菱宣佈放棄MRJ支線飛機,日本大飛機夢碎 2023-02-10 華爾街見聞

打造航太強國 陸2款重磅火箭首飛時間表曝光 2023/03/06 中時 其中直徑5米,新一代載人運載火箭預計2027年前後完成首飛。直徑10米,重型運載火箭「長征九號」則爭取在2030年左右完成首飛。

韋伯望遠鏡(JWST)的早期宇宙照片 與天文理論不符 2023/02/24 中時

根據現有理論,宇宙的年齡大約是137億年,而一個巨大的成熟星系,至少需要幾十億年的演化才會形成。然而韋伯望遠鏡所拍攝到的深遠宇宙,卻已經充滿各種成熟星系,其中不乏許多中老年恆星,天文學家大嘆「它們不應該在那裡。」

韋伯回傳的第一份深太空照片,通過分析這些星系發出小紅點是宇宙大爆炸(Big Bang)後5至7億年的宇宙早期。僅有4億年的恆星,早期星系可能還不規則。但韋伯所發現的星系實在大得驚人,其中的恆星也太成熟了。「這就有點像,一個實際年齡3歲的孩子,已經180公分高,而且長了鬍子」。

韋伯望遠鏡是2021年12月25日發射的,2022年7月正式工作。它僅用半年觀測,就幾乎要打翻天文學理論。科學家雖然感到頭痛,但仍然很高興,這意味著有更多的問題值得研究。

中國CSST巡天號太空望遠鏡2023年發射與天宮並軌飛行

中國的CSST望遠鏡的鏡片口徑為2米,略小於哈伯望遠鏡的約2.4米,但是其視場約是哈伯望遠鏡的300倍。此外,CSST以天宮太空站為太空母港,平時觀測時遠離空間站並與其共軌獨立飛行,在需要補給或者維修升級時,主動與天宮交會對接,停靠太空母港。研究認為太空站的姿態變化、結構形變以及太空人活動和飛船對接帶來的振動,都會導致成像質量嚴重退化。

相關新聞資料

中國即將選拔國際太空人,已有多國提出需求。 (回應:5眼日韓印不得入內)

陸《美國的霸權霸道霸凌及其危害》報告 指責粗暴干涉別國內政 2023/02/20 中時

大陸官方今天(20日)發布《美國的霸權霸道霸凌及其危害》報告,指責美國濫用政治、軍事、經濟、科技、文化等霸權地位,粗暴干涉別國內政,大搞顛覆滲透,動輒發動戰爭,貽害國際社會。

報告指責美國,長期打著所謂民主和人權旗號,企圖按照美國的價值觀和政治制度塑造其他國家和世界秩序。美國的歷史充斥著暴力和擴張,美國軍事霸權釀成人道慘劇,美國經濟金融霸權淪為地緣政治武器,美國在高科技領域大搞壟斷打壓、技術封鎖,遏阻其他國家科技和經濟發展。

報告斥責美國慣於打著民主、自由、人權的幌子,發動顏色革命,挑唆地區爭端,甚至直接發動戰爭。美國固守冷戰思維,大搞集團政治,挑動對立對抗。美國泛化國家安全,濫用出口管制,強推單邊制裁。美國對國際法和國際規則合則用,不合則棄、則廢,打著「基於規則的國際秩序」旗號,謀著維護自身「家法幫規」的私利。

報告指出,美國利用各國特別是發展中國家在智慧財產權上的弱勢地位和在相關領域制度上的空缺實施壟斷,攫取高額壟斷利潤。20世紀80年代,美國為打擊日本半導體產業發展,逼迫日本簽訂《美日半導體協定》,導致日本半導體企業幾乎完全退出全球競爭,市占率由50%跌至10%。同時,在美國政府扶持下,大量美國半導體企業趁機搶占市場。

報告還指出,美國將科技問題政治化、武器化、意識形態化。美國泛化國家安全概念,動用國家力量打壓和制裁中國華為公司。美國還炮製各種藉口,圍追打壓具有國際競爭力的中國高科技企業,已將1000多家中國企業列入各種制裁清單。

報告稱,美國還對生物技術、人工智慧等高端技術實施管控,強化出口管制,嚴格投資審查,打壓包括TikTok、微信等中國社交媒體APP,遊說荷蘭和日本限制對中國晶片和相關設備與技術出口。

報告指責美國,對中國科技人才政策採取雙重標準。2018年6月以來,針對部分高科技專業的中國留學生縮短了簽證有效期限,對在美華人學者開展大規模調查,排擠、打壓華人科研群體。

報告說,美國打造「晶片聯盟」、「清潔網路」等科技「小圈子」,給高科技打上民主、人權的標籤,將技術問題政治化、意識形態化,為對他國實施技術封鎖尋找藉口。同時,美國濫用科技霸權大搞網絡攻擊和監聽竊密。從競爭對手到盟友,均在監聽範圍之內。

《美國的霸權霸道霸凌及其危害》報告全文

.......

https://www.chinatimes.com/realtimenews/20230220004005-260409

中國發布《全球安全倡議概念文件》:通過談判政治解決烏克蘭危機

全球近年面臨中美關係緊張、俄烏戰爭屆滿一週年等地緣政治危機,中國外交部2023-02-21發布《全球安全倡議概念文件》,表示習近平為解決全球安全難題提供了更系統的思路、更可行的舉措。

中國最高外交官王毅18日出席慕尼黑安全會議,會中他提及中國國家習近平為解決人類面臨的和平與發展兩大難題提供中國方案、貢獻中國智慧,預計提出《全球安全倡議概念文件》,且稱有100多個國家和聯合國在內多個國際組織支持、近70個國家加入「全球發展倡議之友小組」。

全文提及「支持通過對話談判政治解決烏克蘭危機等熱點問題」,「六個堅持」、「二十大合作方向」、「四大合作機制」等。

「六個堅持」,包括堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀;堅持尊重各國主權、領土完整;堅持遵守聯合國憲章宗旨和原則;堅持重視各國合理安全關切;堅持通過對話協商以和平方式解決國家間的分歧和爭端;堅持統籌維護傳統領域和非傳統領域安全。

倡議文件中強調,「戰爭和制裁不是解決爭端的根本之道,對話協商才是化解分歧的有效途徑」,並稱一國安全不應以損害他國安全為代價,任何國家的正當合理安全關切都應得到重視和妥善解決,不應被長期忽視和系統性侵犯;濫用單邊制裁和「長臂管轄」不但解決不了問題,反而會製造更多困難和複雜因素。

對於合作方向,文件內提出包含堅決維護「核戰爭打不贏也打不得」共識、推動政治解決國際和地區熱點問題;支持世界衛生組織在全球公共衛生治理中發揮領導作用等。

回應

中國的倡議若是成功,美國拜登的臉擱哪裡?美國軍火存銷哪?

自稱是民主的國家一天到晚在挑臖互鬥,共產國家提倡和平

大家都希望世界和平。只有美國為了維護霸權 收割全球財富, 專門在別的國家挑起戰爭 好坐收漁翁之利...

梅克爾為什麼要烏保持中立國不要進北約,因為美國主要是削弱俄國的實力。

外交部:中國民用無人飛艇因不可抗力誤入美國領空 2023-02-03

該飛艇,屬民用氣象等科研。受西風帶影響,且自身控制能力有限,該飛艇嚴重偏離預定航線,中方遺憾。

回應

布林肯自導自演訪華,最後還找借口落台。

美國不是經常自由航行中國領空嗎

相關新聞

華府斥侵犯主權(中:不接受毫無根據的指控),布林肯推遲訪華(中:沒宣佈過什麼訪問,美發佈是美自己的事),眾院議長麥卡錫改口:目前沒訪台計畫,美考量地面安全未擊落。

按2002年開放天空條約美也用氣球偵搜 (2002-2016年美196次氣球到俄,俄則對美71次),美前駐聯合國大使海理: 打中國氣球不可行。(回應:一個流浪氣球米國霸權都嚇成這樣,美最好打,以後中方比照!) 美國1999-05-07誤炸(?)中國駐南聯大使館。

拜登讚美軍5日在大西洋領海上空擊落中國飛艇(中:強烈不滿,將進一步反應。美反應過度,違反國際法慣例。) 國際法規定領海12海里,領空高度沒規定,實際用飛機最高高度,約13700米,並不涵蓋飛艇衛星高度。(回應:美既開先例,以後就可比照。 五六十年代,美蔣用U2偵察,被我擊落多架,就不敢來了。七十年代,美就利用西風帶,從新疆入境,到日本回收,被我擊落。) 美:中國偵察氣球遍佈五大洲。德媒:中國能隨時闖入美國領空。(回應:美霸也是侵犯世界各國領空,為什麼不靠腰,幹! 只有美人可以,阿共仔不行!) 郭正亮批拜登無能;遭民粹綁架,啟動冷戰危機。 因小失大 紐時:氣球事件凸顯中美關係的脆弱。 華郵專欄作家:美過度反應「危險且不合理」。德媒:美靠氣球炒作中國威脅,是藉題發揮、小題大作。美F-22疑在阿拉斯加擊落美自己NWS的氣象氣球,40萬美元飛彈恐打下NIBBB氣球迷12美元的氣球。中擊落山東海域不明飛行物! 外交部:美高空氣球2022年10多次非法飛越中國領空,3萬米高空偵察南海。美為什能看見18000米高空的氣球,卻看不到俄州的毒蘑菇雲?美國兩周至少4起列裝危險品火車脫軌事故 (回應:建設如此殘舊,當然會出軌意外!) 中國02-21發布《全球安全倡議概念文件》《美國的霸權霸道霸凌及其危害》報告。

新疆驚現特大號飛艇機庫足以容納核航艦 2021-07-15 中時

美專家:未來10年中國飛艇將世界一流,打造飛艇情報網 2010-05-31 防務新聞

美國Politico雜誌2022年報導美國防部高空氣球跟蹤高超音速武器。

全球大視野:美歐皆欲掌握平流層飛艇全球僅陸造出,衛星清晰實拍美國本土基地,北斗在165國反超美GPS。

陸火箭技術突破 組戰時區域衛星網僅需5小時 2023/01/17 旺報

中國航太科技的「捷龍三號」運載火箭,於2022年12月9日在黃海海域發射,成功將14顆衛星準確送入預定軌道,完成中國首次海上火箭熱發射。「捷龍三號」採用四級固體發動機串聯佈局,總長約31公尺,箭體最大直徑2.65公尺,最小直徑2公尺,總質量約140噸。捷龍三號火箭在500公里太陽同步軌道運載能力達1.5噸,具有滿足中國主流中小衛星組網發射的運載能力。

中國此次火箭技術突破具有重大軍事意義,「長征11號」在戰時只需5個小時的準備時間,就能依次發射28至56顆衛星上太空快速組成區域衛星網路。而美歐等其他國家的快速響應火箭,則至少需要1周的發射準備,才能做到。

快速響應火箭的準備發射時間在戰時具有重大意義。在戰前用衛星對一個海區或陸地目標進行跟蹤偵察監視,由於平常部署的衛星從第一次飛越目標上空到下一次飛越目標上空偵照的時間,往往需要一個小時至數小時的時間。做不到在幾分鐘內就報出其偵察的軍事移動目標位置。

因此大國在戰時會針對發生衝突的地區進行衛星補網發射,以在數分鐘內發現敵方軍事移動目標的新位置,也能反制對手發射飛彈破壞己方原有的衛星。補網的衛星數量將視需要會從幾十顆到幾百顆不等,因此「一箭多星」的火箭快速響應發射能力在戰時對情報的作用就變得至關重要。

「捷龍三號」的發射任務是中國首次在海上實施運載火箭「熱發射」。熱發射即是在平臺上直接點火發射,不像冷發射是彈射後再點火,以避免破壞發射平臺。因此熱發射速度的效率遠較冷發射為高。這也意味「長征11號」具備同樣能在海上、陸地機動發射的能力,在進行大面積地區的衛星補網快速響應能力上,已經是世界第一的水準。

中國將在非洲建發射場意味著啥? 2023-01-14

中國香港航太科技集團與吉布地共和國政府,共同開發運營吉布地太空港。發射場除了配備7座衛星發射台和3座火箭試驗台外,還包括電站、水廠、航空港、道路、港口等一系列配套設施。

中國已經有4個火箭發射場,為啥還要在非洲建設發射場?

首先是它的位置好,吉布地位於非洲東北部,橫跨北緯11-13°,更靠近赤道,而中國最靠南的航太發射場是文昌,也不過是北緯19度。發射場越靠近赤道,火箭發射的大部分軌道載荷都更力,這是因為借助了地球的自轉。地球自轉在赤道上線速度最高,越往極地線速度越小,所以越是靠近赤道,所需要的火箭燃料就越少。火箭在發射的過程中,其實載荷並不高,絕大多數火箭燃料都是為了發射火箭燃料,所以這下子就節約了不少的燃料,能讓發射變得更便宜。

其次,吉布地剛好在沿海,火箭和衛星可以通過海運的方式運到這裡發射。中國除了文昌,其餘的都在內陸。火箭生產在東部,陸運沿途需要經過多個隧道,限制了火箭直徑,不利於火箭的發射。

第三,吉布地不用擔心火箭上升殘骸落區的問題。想要借助地球自轉速度,火箭發射就需要自西向東發射,吉布地在非洲東北部,火箭發射之後大部分飛行軌跡都在海洋上空,避免了火箭殘骸砸到人的可能。

中國首個海外基地為何選吉布地?扼守全球最重要航道 2017-07-13 新浪軍事

2017-07-11,在廣東湛江軍港,解放軍駐吉布地保障基地官兵乘井岡山艦、東海島船前往吉布地基地,標誌著首個海外基地成立。

中國從2008年開始在索馬里海域護航,已經派出22批艦艇編隊,為6000多艘中外船隻護航。中國已成為安理會五常中派出維和人員最多的國家。貢獻的維和經費達到世界第二位。吉布地保障基地主要為解放軍在非洲和西亞方向參與護航、維和、人道主義救援等任務提供有效保障。

巴鐵公佈殲-10C參數,渦扇-10推力非常令人意外,“心髒病”治愈 2023-01-03 傅前哨

自中國向巴基斯坦批量出口殲-10C以來,巴鐵就不斷展示其比印度陣風戰鬥機更加優越的性能

回應

起喜歡這種出口轉內銷、由買家親口說出的好消息,更重要是由巴鐵親口承認的參數;相信不久將來,會看到巴鐵精心製作的殲10CE版本 Top Gun 上演!

航空發動機這都努力了多少年了,發動機獨立成一個公司出成效,從WS10/15/18/19/20。

台灣F-16V最大起飛重量19.2噸,而最大後燃推力不過100KN多一點,殲10C(E)重量多了80公斤,但是卻有一具最大後燃推力145.2KN的渦扇10,F-16V在近距纏鬥包絡線的表現,恐怕就得差上殲10C一大截, F-16的不敗神話,很大概率就要在數年內的台海上空徹底終結,千萬別不信邪。

牛。從WS10/15/18/19/20。

https://www.youtube.com/watch?v=UA_P2JzC4Io

相關新聞

解放軍拚福建艦試航 有望2024服役 電磁彈射內部首次曝光

反超美國GPS,中國北斗獲165國認可,有望拉動3000億的市場 2020-12-15 騰訊網

在北斗之前,全球比較完善的導航系統分別爲美國GPS、俄羅斯GLONASS以及歐盟Galileo。其中,美國GPS早在1994年就完成全球組網,擁有高達98%的全球覆蓋率。

2000年開始啓動的北斗系統,終於打破美國GPS的壟斷局面。而北斗系統也不負衆望,獲得165個國家的認可,好評度反超美國GPS。近日,日本《日經亞洲評論》的標題「北斗衛星導航系統令GPS失色」數據顯示,北斗的使用遍及165個國家。

那麼,北斗系統究竟有何過人之處?

1、短報文通信

2、高精度定位;

3、安全可升級;

據瞭解,北斗系統主要有行業市場、大衆市場、特殊市場三大應用市場,將拉動超3000億元規模的市場。

165國勝負已分!北斗導航反超GPS,印軍服了:確實深謀遠慮

印媒稱,在1996年二炮發射彈道導彈時,曾遭到GPS的信號干擾,最終導致導彈打偏, 1998年首次試射印俄聯合研製的“布拉莫斯”超音速導彈時,也遭到了GPS的干擾而失敗,然而北斗導航應時而起,甚至和GPS也分庭抗禮,贏得了165國的競爭,這確實是深謀遠慮的長遠佈局。

殲-20首次降落地面展示,六代機概念模型同步於珠海航空展出現 2022-11-09

解放軍第六代戰機概念模型,採用無垂直尾翼設計,機身採大型三角翼設計,表露追趕美軍「下世代空優機」NGAD的企圖心,也證實了美國空軍空戰司令部司令凱利上將(Mark Kelly)9月聲明中國六代機計畫進度快速的說法。

相關新聞

回應美國預定12月推出B21 中國轟20隱形轟炸機快來了

第十四屆中國航展簽約總額超398億美元(第十二屆212億,第十三屆125億)

珠海航展六代機,南天門、玄鳥、白帝細節照片曝光,酷似美科幻電影《絕密飛行》的科幻戰鬥機

這款戰機被命名為白帝,以前叫玄鳥,其實中國人並不缺創意,只要有合適的環境和必要的條件就行。

https://www.youtube.com/watch?v=ZAtW3aAv-gg

回應

白帝是空天戰機,MD-22是寬域飛行器!

相關新聞

X-37B無人太空梭航行地球軌道908天結束神秘任務2022-11-12降落在佛州甘迺迪太空中心。

殲-20一亮相就“趴窩”,跟遼寧艦一樣冒出黑煙?原來中國軍工還有這樣的高科技!

回應

當時我看到一股黑煙時,第一時間就想到這個東西,只是沒想起來叫做APU起動補助發動機

相比黑煙,美航展更有大片的即視感:德克薩斯州2022-11-12達拉斯航展上有兩架二戰老式飛機(P-63戰鬥機B-17轟炸機)在空中相撞墜毀。

美國人負責科幻,中國人負責實現,,,這個未來真的會成為常態

有人說中國發動機的壽命短,其實2015年中國就突破了葉片單晶體金屬拉伸技術,渦扇葉片壽命大大延長,整機達到了9500小時的大修壽命,2020年,中國突破了葉片高碳素纖維複合材料拉伸技術,使渦扇發動機的大修時間延長到1.2萬小時,2023年將正式量產,美國最新的渦扇發動機大修時間為1.5萬小時,中國渦扇發動機的心臟病問題已徹底解決。

https://www.youtube.com/watch?v=cyktvWamuh4

美國老說中國“竊取”技術,但NASA這車……

香港《南華早報》2022-11-02報導,美國國家航空航天局(NASA)推出的最新月球車似乎借鑒了中國祝融號火星車的設計。祝融號已在火星上工作了一年多。它的特點是有一個主動懸掛系統,可以類比尺蠖運動,當車輪陷入岩石或沙子中時,它可以利用這種設計脫困。這種前所未有的設計大大提高了太空車的機動性和在崎嶇地形中的生存機會。NASA的“揮發物調查極地探索車”(VIPER)也將以一種特殊的、類似毛毛蟲一樣協調的方式移動輪子。

中國天問一號火星探測團隊在國際宇航大會上獲得一致讚賞,取得年度世界航太獎,得到全世界公認的成績,必然就會有其他國家想要學習借鑒中國在火星探測當中的先進經驗。團隊表示中國航太一直秉承著在太空中促進人類命運共同體建設的理念,也歡迎致力於和平利用太空的國家及組織與中國開展正常的學術交流,分享經驗。

回應

美國就是靠著不斷的“竊取”世界各國的發現、發明,才成為強國,以己度人,才有各種詭辯,並不光彩。

偷竊的東西多了去了,包括物、人、文化,無所不偷。

天宮2022-11-01與夢天實驗艙交會對接,完成中國空間站組建

23噸的夢天實驗艙則主要用於研究基礎物理學和微重力,微重力即物體和人在極其微小的引力作用下看起來失重的狀態。艙內配置13個標準載荷機櫃,裡可以進行流體物理學、材料科學、燃燒科學和航空航太技術的實驗。

500噸全球第一!中國自主研發大推力火箭發動機將首次公開

第14屆中國航展將於2022年11月8日至13日在珠海舉行,航太科技集團的500噸全世界最大推力的整體式固體火箭發動機將首展,直徑3.5米,裝藥量150噸,2021年10月試車成功,採用高性能纖維複合材料殼體、高裝填整體澆注成型燃燒室、超大尺寸噴管等技術。基於此一研發成果,已經開展直徑3.5米級分段發動機的研究,發動機分5段,最大推力將達到1000噸級以上,可應用於大型、重型運載火箭固體助推器,滿足中國太空裝備、載人登月、深空探索等的需求。

相關新聞

中國2021年航太發射55次 超越美俄居世界第一

回應

獵鷹重型火箭,推力是2000噸,500噸跟它比什麽?

獵鷹9的2280噸推力是基於三個獵鷹9號助推器捆綁起來,使用上面的27台梅林1D發動機的前提下實現的,這台500噸是單發推力。

至今最大的運載火箭土星5號,3408噸推力用了11台發動機

美國新一代登月火箭發射推遲

2022-08-29,美國登月火箭指揮中心稱,新一代“太空發射系統”(SLS)火箭的一個引擎排氣出現問題,在發射前無法進行修復。團隊將在未來數日決定發射時間,下一個發射視窗期最早為9月2日。

回應

為什麼美國SLS火箭發射突然中止?推遲多年,採用十幾年前古董技術無創新,研發測試階段問題不斷,能夠順利升空?

https://www.youtube.com/watch?v=4NCw6pxBzp0

相關新聞資料

美國2022年第34次火箭發射失敗

2022-06-13,美國火箭發射再次遭受挫折,Astra公司發射的LV0010火箭(Rocket 3.3版)發射失敗,將NASA(美國宇航局)的兩顆衛星弄丟。這是美國今年的第34次火箭發射,也是第二次火箭發射失敗。

本次Astra發射的是NASA低成本衛星TROPICS任務,合同總價格是795萬美元。看來低價雖然誘人,不過,一分錢一分貨。NASA想用低成本火箭發射高風險、高收益的航太設備,夢想是美好的,但現實恐怕比較殘酷。

大陸問天實驗艙對接天宮 遺留21噸失控火箭將撞地球 2022/07/27 中時

太空網(Space.com)報導,大陸的長征5B火箭,是一種運力很大的2級式重型運載火箭,其中上級段的重量高達21噸,在耗盡燃料落回地球時,仍有很大的機率不會被大氣層摩擦燒盡,要是回落在人口稠密處,有可能會造成破壞。2020年5月5日,長征五B發射了1具實驗型乘員艙,同樣的,上級段在印度洋上空回落, 11日,有一些未燃盡的碎片掉到西非象牙海岸共和國的象牙海岸,並且就在村落的附近。

回應

在今年3月份,美國的一個火箭殘骸掉落到了美國一家農場的時候,美媒紛紛用『流星劃過點亮夜空』、『炫目燈光秀』」看來美國的都比較香

有些綠狗真是枉自己 自己這一身黃皮了,給白人當狗不亦樂乎,自己也不撒泡尿照照自己是什麼種 ,還整天漢人學得胡兒語 爬上城頭罵漢人

三民自就算了,中時卻做這不入格的新聞實在是令人失望。

相關新聞

俄軍於南部戰線增兵 2024年退出國際太空站

神十四在6月發射 中國空間站今年完成在軌建造

新加坡《聯合早報》2022-04-17報導,中國載人航太工程辦公室主任郝淳稱,剛剛返回地球的神舟十三號乘組3名太空人身體狀態良好,正在中國太空人科研訓練中心進行飛行後恢復。2022年共計畫實施6次飛行任務,5月發射天舟四號貨運飛船,6月發射神舟十四號載3名太空人在軌駐留6個月時間。7月發射空間站問天實驗艙,10月發射空間站夢天實驗艙,並都與核心艙對接。空間站的3個艙段將形成“T”字基本構型,完成中國空間站的在軌建造。之後,還將實施天舟五號貨運飛船和神舟十五號載人飛船發射任務。神舟十五號載人飛船飛行乘組也由3名太空人組成,他們將在軌與神舟十四號的太空人完成輪換,隨後在軌工作和生活6個月。

相關新聞

國際太空站原訂2024年,現在再被延長至2030,2031將墜太平洋

俄羅斯遭受制裁,恐讓國際太空站墜落地面?NASA試圖不求人

才剛載人回地球,俄羅斯再次威脅退出國際太空站

美撈起墜入南海的F35C 靠的是中國造潛水工作支持船 2022-03-04 環球網

美國第7艦隊3日發佈的消息顯示,1月24日在訓練中墜入南海的F-35C戰鬥機已經被成功打撈。公開報導顯示,此次美軍使用的海上深潛和打撈船隻由中國招商局重工建造。這並不是美軍在打撈墜機中首次使用中國建造的潛水工作支持船(DSCV)。

美歐制裁俄航太、軍工殺傷力有多大? 2022-03-04 環球時報

對西方制裁,俄停止向美供應RD-180火箭發動機,俄正實施進口替代,從中國進口。

英媒:去美元化 中俄都在增持黃金

英國Money Week網站2022-03-03文章:中國擁有的黃金幾乎肯定超過美國,過去幾十年,我們經常看到美國利用美元的全球儲備貨幣地位而將其武器化的例子。對俄實施制裁以及將其從SWIFT(環球同業銀行金融電訊協會)逐出。

世界黃金儲備,美國以8134噸排名第1,德、義、法、俄和中分列2至6位。但中國的黃金儲備肯定遠高於官方資料。首先,過去10年中國黃金產量約占全球15%。2000年以來,約產6830噸,且保留在國內。中國還在非洲、南美和亞洲收購國外金礦資產。其次,中國還是最大進口國。2000年以來內地僅通過香港進口的黃金就超過6700噸,中國私人持有的珠寶黃金約為2500噸。

相關新聞

俄「去美元化」 不怕經濟制裁

加速去美元化中俄75%貿易放棄美元結算

普京:俄將從制裁中獲益。

反制西媒造謠:心理/宣傳/認知/戰資訊戰,俄封鎖臉書、臉書、推特、CNN、BBC、彭博...。

新媒:美對俄“斷芯”,讓中國警醒應自給自足 2022-03-02 聯合早報

俄烏戰事爆發後,美對俄祭出一攬子經濟制裁,包括晶片,是對中企“晶片制裁”的翻版。俄七成的電腦和手機皆來自中國,制裁強化中俄關係,俄會求助於中芯等中企。

陸發佈照片指控澳洲惡人先告狀 稱澳機遭陸艦雷射照射為謊言 2022/02/21 中時

針對澳大利亞指責一艘中國軍艦「用雷射照射澳大利亞巡邏機」一事,中國外交部和國防部21日聯手反擊,指控澳方所言是虛假資訊。澳P-8反潛巡邏機抵近中國艦艇編隊周邊空域活動,最近距離僅4公里,並在軍艦周圍投放聲納浮標。這種惡意挑釁行為極易引發誤解誤判,給雙方艦機及人員安全造成威脅。專家表示,澳大利亞在軍艦周圍投放聲納浮標,試圖收集軍艦有關性能參數,屬於不友好舉動,非常可能造成誤判。澳媒把「遭雷射照射」渲染得很危險,甚至稱是「雷射攻擊」。但實際上,即便真的有雷射「照射」,那也可能是光電探測裝置的雷射測距儀發出的。其發射時間短,通常對人眼很安全。

回應

中國軍艦在國際海域自由航行,遭到澳洲軍機的惡意挑釁!

美方稱太空一火箭殘骸來自中方探月任務 陸外交部回應 2022/02/21 中時

美國太空總署稱,一枚火箭殘骸預計將於3月4日撞上月球背面,它可能是2014年中國執行探月任務的火箭,大陸外交部發言人回應稱,根據中方監測,嫦娥5號任務相關火箭的末級已墜入地球大氣層,並完全燒毀。

據近日媒體報導,世界首富馬斯克的太空探索公司SpaceX最近被指其火箭推進器將在3月4日撞上月球,掀起一場有關太空垃圾問題的議論。然而美國專家,指出即將撞上月球的其實是中國的「長征3號丙」運載火箭殘骸。

回應

美國說謊抹黑可媲美冥進桶塔綠斑啦!!加油啊!!

末級的軌道設計不可能多出那麼多動能隨著登月倉"漂過去", 星箭分離時的反作用力會使末級減速慢慢落回地球焚毀. 美國潑髒水真是無所不用其極!

因太陽風引起的地磁暴 SpaceX的40顆最新美國衛星報廢 2022-02-10 環球時報

美國太空探索技術公司官網8日發佈消息稱,由於太陽風引起的地磁暴影響, 3日剛發射升空的約40顆“星鏈”衛星已經或即將偏離近地軌道,掉入大氣層焚毀。

隨著“星鏈”衛星的批量化生產,相關衛星製造成本不斷降低,因此該事故從金額來說不算過於損失慘重,但對SpaceX公司的互聯網星座雄心而言,恐怕打擊就大了。

根據SpaceX公司此前發佈資訊,2月3日下午,“獵鷹9”號火箭從佛羅里達州甘迺迪航太中心將49顆“星鏈”衛星送入近地軌道。

有好事者“事後諸葛亮”地發現,美國海洋和大氣管理局當天曾發出地磁暴提醒,稱2月4日可能會發生“太陽風暴”。所謂“太陽風暴”,是指太陽活動導致的太陽上層大氣射出超聲速等離子體帶電粒子流,它抵達地球附近後,可能引起地球磁場全球性的劇烈擾動,也就是所謂的地磁暴。

但不知道什麼原因,“獵鷹9”號火箭仍按時發射,將這批“星鏈”衛星送到210公里高的近地軌道。按照預定計劃,這些衛星需要啟動自帶的霍爾推進器將軌道抬升至540公里高的工作軌道。

單顆“星鏈”衛星的製造成本低於50萬美元,至2021年底,共有1798顆“星鏈”衛星在軌運行,僅2021年就發射了989顆“星鏈”衛星。

然而密佈在近地軌道上的“星鏈”衛星,正引起外界對可能的太空碰撞事故的擔憂。去年中國曾披露,“星鏈”曾兩次危險靠近中國空間站。還有多顆國外衛星也為了躲避“星鏈”而主動避讓。

此外,天文學家批評,大批“星鏈”衛星穿過夜空的軌跡,會破壞那些需要長時間曝光的天文觀測。

相關新聞

馬斯克笑不出來!太陽磁暴毀40顆衛星 SpaceX恐噴掉近5000萬美元

回應

製造那麼多太空垃圾 竟然沒人敢罰他

別的低軌衛星都沒事,這再次證明——馬斯克的“星鏈”都是廉價的垃圾,是用來“跑馬圈地”,搶佔近地軌道空間資源。

俄媒:SpaceX一枚火箭殘骸將撞上月球預計在今年3月發生

俄羅斯衛星網2022-01-26稱,根據線上太空垃圾追蹤軟體的資料,美國SpaceX一枚重達4噸的火箭殘骸的太空運動軌跡顯示,它即將與月球相撞。“這很可能是第一起太空垃圾撞擊月球的意外案例”。這枚失控火箭殘骸屬於SpaceX公司2015年2月發射的“獵鷹9”火箭。當時它負責將美國國家海洋和大氣管理局的深空氣候觀測衛星送到距離地球超過100萬公里的地方。此後它一直在軌道上混亂地漂浮。近年來SpaceX公司發射的衛星和火箭殘骸多次對其他國家航天器構成威脅,外界擔憂該公司在航太領域的野蠻行為可能導致地球軌道上的太空垃圾數量猛增。

美惡炒中國衛星變身“太空拖船”專家:賊喊捉賊

美國“突發防務”網站2022-01-26稱,一顆中國衛星正在發揮“太空拖船”的作用,將另一顆失效的中國衛星送入“墓地軌道”,美媒炒作“中國衛星擁有軍事用途”。

1月22日中國SJ-21衛星圍繞並接近一顆失效的北斗二號導航衛星執行“近距離操作”後,將失效衛星拖離地球同步軌道,SJ-21已經和失效的北斗衛星分離,回到近地軌道。後者被留在“超級墓地漂移軌道”中,距離地面3.6萬公里的地球同步軌道以上約300公里的太空,可以為後續新發射的衛星騰出空間。

中國軍事專家表示,如何處理太空垃圾和報廢衛星,應該是人類共同關注的話題。但美國媒體卻把這個話題向太空軍事化的方向炒作。美媒鼓吹各國在地球同步軌道上要“增加透明度”、降低太空意外的風險,然而種種事實證明,在太空大搞異常接近他國衛星的正是美國,甚至還大玩“賊喊捉賊”的把戲。

“突發防務”網站在去年11月的報導裡提到,運行在地球同步軌道上的一顆美國衛星曾試圖接近中國當時最先進的“實踐20號”衛星,但中國衛星卻及時發現並快速擺脫。

顯然,美國在乎的不是太空危險,而是企圖通過監視他國衛星,確保美國在太空的絕對優勢。

相關新聞

國家航天局:近五年共發射207次,長征火箭發射成功率96.7%

未來五年,將建成中國空間站、實施探月四期等新的重大工程

美媒:中國衛星變"拖船" 將失效衛星拖離地球同步軌道

據美國“突發防務”網站2022年01月26日報導,根據商業空間監測公司ExoAnalytic Solutions分析,中國的SJ-21 衛星“似乎正在發揮太空拖船的作用”,它將一顆失效的北斗導航衛星從擁擠的地球同步軌道(GEO)上拖離,送入“墓地軌道”。

報導稱,該公司空間態勢感知(SSA)首席架構師布賴恩•弗萊厄林26日在美國智庫戰略與國際研究中心(CSIS)主辦的網路研討會上報告了這一觀察結果。

根據弗萊厄林的介紹,在1月22日,中國SJ-21衛星圍繞並接近一顆失效的北斗二號導航衛星(CompassG2)執行“近距離操作”後,從其軌道位置上“失蹤”了幾個小時。隨後發現SJ-21進行“大機動”將失效衛星拖離地球同步軌道。

弗萊厄林26日又補充表示,最新跟蹤資料顯示,SJ-21已經和失效的北斗衛星分離,回到近地軌道。它將後者留在“超級墓地漂移軌道”中。

所謂“墓地軌道”,通常定義為在高度大約為36000千米的地球同步軌道上方300千米處的空間。

報導介紹,這顆中國衛星的舉動,和具備進行在軌服務、組裝和製造(OSAM)所需的能力是一致的——美國和歐洲也在追求這種能力。特朗普政府在2020年11月發起一項美國國家OSAM計畫,此後美國國防部一直在推進多項技術開發項目。

相關新聞

美國SpaceX星鏈衛星2度接近中國太空站 威脅太空人安全 2021/12/29

印度要建立空間站?我只想說,這是當年莫迪的承諾,大家對照一下 2022-01-20

【本文來自《印度軍隊2022宣傳片,向中國“秀肌肉”?》評論區】

1. 到2022年,印度GDP增長率將達到9-10%。

2. 投資率將由2017-18年29%升至2022-23年36%。

3. 到2022年,每個印度人都將擁有銀行帳戶,人壽保險,意外保險,養老金和"退休計畫服務"。

4. 到2022年,農民的收入將翻一番。

5. 向所有農場提供灌溉,提高農場用水效率。

6. 禁止燃燒農作物殘留,以減少空氣污染。

7. 到2022年,PM 2.5水準將降至50以下。

8.每個家庭都會有一個液化石油氣鋼瓶。

9. 到2022年,印度鐵路將沒有人會在火車事故中死亡。

10. 孟買-艾哈默德巴德子彈頭列車將於2022年完工

11. 到2022年,製造業從2012-13年到2017-18年的7.7%。

12. 到2022年,每個印度人都會有一所房子。

13. 到2022年,每個印度人都會有廁所。

14. 到2022年,每個印度人都將擁有全天的電力供應。

15. 到2022年,互聯網村村通

16. 2022年之前確保每個印度人都會知道如何使用互聯網。

17. 到2022年,每個印度人都有自來水供應。

18. 到2022年,印度將擺脫營養不良。

19. 將創建20個“醫療自由區(MFZs)”,以吸引醫療旅遊(遠端醫療,電子諮詢,遠端病理學,遠端放射學等)。

20. 在欠發達地區將創建一百多個新的旅遊目的地。

21.全球國際遊客從1.18%提高到3%。遊客從880萬增加到1200萬,國內遊客訪問量翻一番。

22. 建立10個企業家和設計師生活、工作和娛樂的創新區,用數位平臺將工匠與市場聯繫起來。

23. 不會再使用人力進行清掃工作。

24. 高中和高職業學校在全印普及。

25. 熟練勞動力從目前5.4%增至15%。

26. 醫療保健行業將創造2300萬個就業崗位,旅遊業將創造4000萬個就業崗位,礦業和礦產將創造500萬個新就業崗位。

27. 到2022年,所有一次性塑膠將被禁止。

相關新聞

作為半瓶子醋的軍迷來說,其實阿三現在的軍力是和實力不匹配的

【本文來自《印度專家稱“根據歷史規律,中國能建空間站,印度也能”,這話沒毛病》評論區】

回應

憑什麼印度不能搞空間站?印度人就不能有印度天夢?頂多摔幾個空間站而已!

似乎一個都沒實現。

莫迪:2022年改掉我喜歡吹牛的毛病

你看,又吹牛了

認輸了?試射3連敗 美空軍部長:不再模仿中國高超音速武器 2022/01/21 中時

美國空軍在2021整年當中連續進行了3次高超音速導彈試驗,全數以失敗告終,嚴重打擊了美軍的信心。美國部長弗蘭克.肯德爾(Frank Kendall)在失望之餘開始改變說法表示,不要僅僅因為中國在該領域取得超前,就過分強調高超音速武器。他說,高超音速導彈更適合中國的戰略,美國空軍「尚未確定」未來的武器組合。

回應

這些武器只可在博弈,如真的實際用途,兩方或多方也沒有什麼得益,最後只是多敗而已。

塔綠班好酸的葡萄!

相關新聞

美研發模仿中國高超音速導彈測試靶標 陸媒:真是風水輪流轉

陸測試軌道高超音速武器 環繞全球突防後高速打擊

朝鮮2022-01-05試射高超音速導彈 引發國際安全擔憂

日本研究電磁炮應對中俄朝的高超音速武器」

朝鮮正式確認發射高超音速導彈,中方回應 2022-01-06 環球網

在外交部例行記者會上,有外媒提問稱:朝鮮正式確認發射高超音速導彈,請問中方對此有何評論?

外交部發言人汪文斌回應稱,我們注意到有關的報導以及近期朝鮮半島形勢各方面的動向,我們希望有關各方著眼半島的和平穩定大局,謹言慎行,堅持對話協商的正確方向,共同致力於推進半島問題的政治解決進程。

另據海外網報導:朝鮮試射高超音速導彈畫面曝光:精准擊中700公里外目標

海外網1月6日電 據朝中社6日報導,朝鮮國防科學院5日試射了高超音速導彈。朝鮮勞動黨中央委員會軍需工業部和國防科學部門的領導幹部現場觀摩。

導彈發射後正常分離,滑行戰鬥部側翼飛行120公里,期間從導彈瞄準方位角調整到目標方位角,最終精准打擊700公里外的目標。

報導稱,通過試射,清楚地證明了高超音速導彈的操縱性能和穩定性。

相關新聞

輸給中、俄了! 美高超音速導彈試射失敗:因關鍵設備高超聲速風洞(JF-12音速10倍/JF-22音速30倍+超級電腦不如中國。陸測試軌道高超音速武器 環繞全球突防後高速打擊 2021/10/17

美日批違反聯合國決議 中國要各方謹言慎行

朝鮮拋橄欖枝 朝韓恢復熱線

韓國總統文在寅:美中朝已原則同意「正式宣告韓戰結束」 2021/12/13

受美國勢力干預和疫情影響!北韓:不參加北京冬奧

回應

老美不甩聯合國的「冬奧停戰」協議/退中導條約/澳英美AUKUS合作建造核潛艇違反《不擴散核武器條約》,卻要求金小胖遵守。

兩強較勁 中美鬥上外太空 美國衛星2度接近中國太空站 威脅太空人安全 2021/12/29 中國

中美兩強競爭的場域,不再侷限於地球上的政治、經濟、軍事、外交,隨著中國太空科技高速進步,現在兩強已鬥到外太空。中國外交部發言人趙立堅28日證實,美國太空探索技術公司(SpaceX)在今年發射的衛星先後2次接近中國太空站,已威脅到中國太空站裡的太空人生命安全。中國一狀告上聯合國,希望美國收斂行為。

「聯合國和平利用外層空間委員會」官網近日發布消息稱,12月3日,中國常駐維也納聯合國和其他國際組織代表團向聯合國祕書長古特雷斯發出普通照會,通報美國SpaceX公司發射的星鏈(Starlink)衛星今年先後2次接近中國太空站,對中國太空站上的太空人生命健康,構成威脅。

中國的投訴被公佈後,SpaceX創始人馬斯克、星鏈計畫在大陸社交平臺微博上,遭到猛烈批評,有網民稱,「馬斯克是美國政府和軍方製造的一枚新『武器』。」

星鏈計畫是馬斯克於2014年提出,目的在建立覆蓋全球的衛星互聯網,首批60顆衛星在2019年送入太空,迄今為止SpaceX已經發射了近1900顆衛星。

7月1日,該衛星與中國太空站間出現近距離接近事件。出於安全考慮,中國太空站於7月1日晚主動採取緊急避碰,規避兩目標碰撞風險。

2021年10月21日,「美國星鏈─2305衛星」與中國太空站又發生近距離接近事件。該照會指出,星鏈的衛星處於連續軌道機動狀態,機動策略未知且無法評估軌道誤差,存在與太空站碰撞風險。為確保太空人安全,中國太空站於當日再次實施緊急避碰,規避兩目標碰撞風險。

相關新聞

美國X-59A靜音超音速驗證機下線 計畫2022年首飛

回應

星鏈計畫是不是還有類似與太空地雷陣的功能?頂層設計中是不是和美國國防部合作考慮了它未來可能的軍事化潛力?

中國大陸測試推力超過500噸的固態火箭引擎 2021/10/20 中時

防衛世界(DefenseWorld)引述《環球時報》報導,中國航天科技公司(CASC)剛剛完成大推力固體火箭引擎的測試,這台引擎直徑達到3.5公尺,裝藥量150噸,而推升力過500噸。

CASA表示「此試驗標誌著我們在固態運載火箭技術領域中,取得重大進展,為將來發展重型運載火箭技術奠定了基礎。為將來的載人登月以及深太空計畫,都是重要的。」

太空火箭分為液態燃料與固態燃料,液態燃料的操縱性較好,可以透過各種閥門來控制,但是設計複雜,成本極高,而且液體燃料容易揮發,必須在發射前裝填,否則很容易漏光;而固態燃料是將燃料與氧化劑都混合成膏狀,燃燒以後就只能一直燒完,不能中途結束,但是推力極大,構造簡單。

早期的太空火箭與彈道飛彈都採用液態火箭,之後固態火箭的安全性逐步提升,而且保存時間更久,因此先是彈道飛彈採用固體燃料,之後許多的太空火箭也應用上固體燃料系統。

研究人員認為,新的 500 噸推力火箭引擎,可使以後的大型重型運載火箭變得更廉價與更快的量產速度。

CASA計畫,在單台500噸推力引擎的基礎上,繼續研製直徑3.5公尺的更大型引擎,總推力將超過1000噸。

中國推力500噸整體式固體火箭發動機2021-10-19試車成功

該型發動機由中國航天科技集團第四研究院研制,直徑3.5米,裝藥量150噸,推力達500噸,採用高壓強總體設計、高性能纖維復合材料殼體、高裝填整體燒注成型燃燒室、超大尺寸噴管等多項先進技術,發動機綜合性能達到世界領先水平。

全球最強俄RD-171MV火箭發動機將推出,世界各國的差距將再次拉大 2019-12-10

目前世界主流發動機的推力排名主要有:第一名俄RD-170單臺地面推力達到790噸,第二美土星-5號所用的F1發動機達690噸,第三美德爾塔4型重型火箭的RS-68達299噸。中國長征-5號配置的YF-100才120噸。不過,中國正研單臺推力達500噸的液氧煤油機及單臺推力達200噸的氫氧機。

相關新聞

俄2021-09-15叫停“葉尼塞”超重型登月火箭技術設計(約需1.7萬億盧布) RD-171MV發動機。RD-171MV重10.3噸,推力超過800噸,功率達到24.6萬馬力。

陸測試軌道高超音速武器 環繞全球突防後高速打擊 2021/10/17 中時

英國《金融時報》報導稱,中國在8月份試射了一枚高超音速武器,但和以往不同的是,這枚導彈先進入軌道進行「環繞地球」飛行,隨後再重返大氣層進行高超音速滑翔。

報導說,美國官員表示,中國在高超音速武器方面取得了驚人進展,遠比美國認識到的先進。「我不知道中國人是怎麼做到的」。

目前包括中美俄在內,至少5國在研究高超音速技術。高超音速武器指的是在大氣層內飛行速度超過5倍音速的武器,不依傳統彈道導彈的固定拋物線軌跡,機動性高,使得敵方難以追蹤及攔截。美等國雖已開發了巡航和彈道導彈的防禦體系,但尚不具備攔截高超音速導彈的能力。

陸媒《觀察者網》稱,這種武器理論上可對現有反導和預警體系有極強突防效果,但投擲重量有限,即便有這樣的實驗,也是用於航太領域其他方面。

這種武器理論上可以走南極路線攻擊,美軍現有的預警雷達多半部署在北美,而其在南半球和南極方向缺乏預警,因此可壓縮美軍的預警時間。

相關新聞

民調:愈來愈多美國人認為中國經濟軍事實力已超越美國

回應

中國名言:富不過三代!歐洲名言:沒有永遠的羅馬帝國!

美在高超音速領域研發了60年,至今還在技術驗證的初期階段,而中國迭代創新之快令人咋舌。

美高超音速武器為何測試失敗 因關鍵設備高超聲速風洞(JF-12音速10倍/JF-22音速30倍+超級電腦)不如中國

飛鼠、玉山只活8個月!今年發射的國產衛星全數退役

政府2021-01-24委託美國SpaceX,發射斥資千萬元研製的國產立方衛星「飛鼠」和「玉山」到太空。未料,國研院10月13日公告,地表無法收取兩枚衛星的訊號並成功解碼,任務結束。

太空科技是蔡英文總統上任後宣示要發展的重要項目,行政院長蘇貞昌也多次強調,他上任後簽的第一份公文,就是從2019年起為期10年、共編列251億元預算的第三期太空計畫,預計每年發射一顆國產人造衛星升空。

太空中心表示,繼氣象衛星福衛七號後,下一顆氣象衛星「獵風者號」原定今年第四季發射升空,能提升颱風路徑和強度預測精準度。但新冠肺炎疫情影響太陽能電池交貨進度,發射延緩半年。

相關新聞

這麼多年, 台灣白花了千億老百姓血汗錢,一事無成,去對照中國強大的太空科技,怎可能好?

神舟十二號2021-09-17返回地球 為何選擇東風著陸場?

以往的神舟飛船採用“標稱彈道”的返回方式,這種返回方式需要提前預定返回時間,發射前確定瞄準點,對時機的把握要求非常嚴格。這樣“定時定點”的返回方式,已經不能夠滿足空間站時代太空人頻繁往返和應急返回的需求。為此,在“神十二”返回任務中首次採用“動態適應”的返回方式。

它的意義在於以後太空人在軌時間長,我們隨時都可以具備返回條件,只要它的星下點軌跡能夠滿足回我們著陸場的條件,隨時都可以回來。不像以前定的瞄準點,它要定時定點進行返回。

空間站長期運營需要一支常態化搜救力量

東風著陸場位於內蒙古阿拉善盟額濟納旗的中南部地區,這裡冬季乾冷,夏季炎熱,少雨多風,同時具備返回機會多,測控設備可充分利用等很多有利條件。此外,空間站計畫在軌運營十年,需要一支常態化應急待命搜救力量。

相關新聞

天舟三號(燃料少裝一半,貨物多帶25%)09-20與空間站對接,為10月升空的神舟十三號送貨

俄羅斯2021-09-15叫停“葉尼塞”超重型登月火箭技術設計(約需1.7萬億盧布),由聯盟-5/6火箭組裝而成,使用RD-171MV和RD-180MV氧氣煤油發動機。

神舟十三號2021-10-16發射成功“6個月超長待機”將驗證太空人長期軌駐留能力,完成空間站技術驗證及建造任務。

中國亞軌道重複使用運載器飛行演示驗證專案首飛成功

2021年7月16日,由中國航太科技集團一院研製的亞軌道重複使用演示驗證專案運載器在酒泉衛星發射中心準時點火起飛,按照設定程式完成飛行後,平穩水準著陸于阿拉善右旗機場,首飛任務取得圓滿成功。

亞軌道重複使用運載器可作為升力式火箭動力重複使用航太運輸系統的子級,是航太航空技術的高度融合體。該項目的圓滿成功,為我國重複使用天地往返航太運輸技術發展奠定了堅實基礎,為實現領域創新發展和自主可控邁出了堅實的第一步。

回應

垂直發射,水準著陸,重複使用,太空梭。

外媒:到2030年 中國將在這七個關鍵領域占全球首位

奧地利《標準報》2021-07-12最終的世界冠軍:2030年中國將主導的7個領域

經濟。中國最早將在2028年超越美國成為世界第一大經濟體。

人工智慧。論文被引用次數最多的前10%的學者中,美中平手。

半導體。30年前,美歐生產了全球3/4晶片。此後,逐漸轉移到亞洲。韓日臺陸現在是頂級生產地。預計10年內,中國將上升到最高的位置。

太空。美國主導的國際空間站即將退役,屆時中國空間站將是唯一。中國還計畫在月球建造永久基地。

核能。目前有49座核電站,新建不少於17座。2030年前,美國核電將被中國趕超。

環保。中國是許多關鍵環保技術的全球領導者,光伏超過70%。

武器。美國軍費是中國3倍。但中國很大部分投資於研發和購買新武器,而美國越多花在提高工資、和維護舊的武器上。

相關新聞資料

美國防務新聞網2021-07-12發佈2021年世界軍工企業100強名單,美企占一半,前五強。中國航空工業公司、中國兵器公司,以及中國船舶公司擠入前十。

日本2021年版防衛白皮書:中國海軍規模超美 中國使館回應,日本聲稱中國軍事發展“缺乏透明度”,在東海、南海等“以實力改變現狀”,中方海警船在釣魚島周邊活動“違反國際法”,寫入“臺灣局勢對日本安全及國際穩定十分重要”等表述,並提及涉港、涉疆等問題。

拜登為何犧牲波音與空客達成和解 或為遏制中國航空 2021-06-23

美媒《福布斯》報導,美歐近日宣佈,在未來5年之內,雙方將擱置對波音和空客徵收總價值高達115億美元的關稅。原因是為了應對中國在航空工業領域的不斷崛起。

雖然預計C919短期內還無法與空客和波音競爭,但幾乎可以肯定是該機會擁有一個龐大的內部客戶群,即世界最大的航空市場中國。

波音表示,如果中國不恢復購買波音飛機,波音將無法生產737MAX,從2012年到2018年,中國是波音的最大採購國。

回應

中俄在C929大飛機合作方面一定要放下分岐合力突破歐美的封鎖!

美國不放棄打壓我們的高科技產業,我們就捏死波音!

相關新聞

瑞典法院2021-06-22維持華為5G禁令,瑞典法院2021-06-22維持華為5G禁令,瑞典電信巨頭愛立信警告可能遭中國報復。

參加國際太空站遭拒被迫自建 陸晶片業或複製相同路徑

陸國產晶片將以28nm為新起點 14nm量產可望明年底實現

劉鶴主持陸第3代半導體突圍

光刻機禁售陸 ASML憂3年後將被陸反超並退出市場

華為佈局光刻機技術

華為推出鴻蒙強調萬物互聯,挑戰iOS、Android

中國太空人首次進入自建在軌太空站 改變美俄主導太空格局 2021/06/17 中時

《央視新聞》報導,北京時間2021年6月17日18時48分,太空人聶海勝、劉伯明、湯洪波 先後進入天和核心艙,標誌著中國人首次進入自己的空間站。後續,太空人乘組將按計劃開展相關工作

紐時:天宮太空站延伸地緣政治對抗 中俄將聯手與美競爭 2021/06/18 中時

中國首度將3名太空人送進自建太空站後,成為全球3個太空強國之一。未來俄羅斯可能於2024年退出國際太空站,在與中國合作的太空計劃持續推動下,地緣政治格局將拓展至太空,形成俄中合作與美國等西方國家對抗的兩大陣營,太空競爭將進入一個更為激烈的全新時代。

美俄中太空爭霸 下一個主戰場在月球 2021/06/19 中時

在廣受矚目的中國太空站正式啟用後,中國的天宮太空站將逐漸趕上美國主導的國際太空站。下一個可以預見的戰場將會是在美國的阿提米絲登月計畫(Artemis)與俄中合作的月球科研站。

美政治傾向比較明顯,甚稱它「月球小北約」,其他參加的國家政治傾向就少得多,歐洲太空總署對月球科研站有2個主要構想:建立月球村、以月球材料加3D列印技術建月球基地。中國計劃在2024年起發射嫦娥6、7、8號探測器,先在月球背面的南極採集樣本運回地球,再進行月球資源探索,接著進行3D列印技術測試。俄則從今年10月起5年內發射月球-25、26、27、28號共4航次探測飛船進行各項研究,建立月球軌道站與測試飛行器。預計在2026~2030年以機器人建設完全自動化的月球科研站,以迎接太空人進駐。

美俄中很清楚意識到合作開發太空才是最好的方式,但政治因素卻是主要障礙。美對俄有國防安全的疑慮,其國會也立法禁止NASA與中國合作。

陸天問一號探測器 今晨成功降落火星 2021/05/15 旺報

新華社今報導,中國首次火星探測任務天問一號探測器於15日在火星烏托邦平原南部預選著陸區著陸,在火星上首次留下中國印跡,邁出了中國星際探測徵程的重要一步。後續,祝融號火星車將依次開展對著陸點全域成像、自檢駛離著陸平臺並開展巡視探測。

天問一號探測器自2020年7月23日成功發射,精確入軌後已按預定飛行程式在軌飛行了約295天。5月15日淩晨1時許,「天問一號」在火星停泊軌道上進入著陸窗口,探測器實施降軌,4時許,著陸巡視器與環繞器分離,歷經約3小時飛行後,進入火星大氣,經過約9分鐘的減速、懸停避障和緩衝,成功軟著陸於預選著陸區。兩器分離約30分鐘後,環繞器進行升軌,返回停泊軌道,為著陸巡視器提供中繼通信。

據報導,整個九分鍾降落過程分為進入-下降-著陸三步,簡稱為EDL(Entry、Descent、Landing)。天問一號在進入火星大氣層以後首先借助火星大氣,進行氣動減速,這個過程要克服高溫和姿態偏差。

氣動減速完成後,天問一號的下降速度也減掉了90%左右。緊接著,打開降落傘進行傘系減速,當速度降至100公尺/秒時,通過反推發動機進行減速,由大氣減速階段進入動力減速階段。

在距離火星表面100公尺時,進入懸停階段,完成精避障和緩速下降後,著陸巡視器在緩衝機構的保護下,抵達火星表面。

整個過程天問一號在9分鐘內將約2萬公里/小時的速度降至到0公尺/小時。

回應

中國是世界上第二個成功登陸火星地表的國家(第一是美國!另外前蘇聯及俄羅維斯以及歐洲歐空局也至少4次以上嘗試登陸火星(軟著陸才算)都失敗了),但中國是世界上第一個首次火星探測任務就繞、落、巡一步到位的國家且第一次任務就成功的國家!美國登陸火星之前已經事先發射3次以上的火星環繞衛星探勘,之後才成功登陸火星地表!這説明中國科技已極為先進!

相關新聞資料

天問一號成功登火:被嘲笑十年後,中國用一顆探測器打破美國紀錄

https://youtu.be/sx7hrTgRTnM

外媒集體雙標:美國火箭殘骸流星劃過,中國的就失控砸頭2021-05-07觀察者網

距中國長征五號B火箭殘骸返地越來越近,西媒這次,為抹黑,還發明了 “失控殘骸”的偽概念。然而,3月馬斯克的SpaceX公司獵鷹9火箭殘骸掉落在美國一農場時,外媒卻用點亮夜空這種浪漫詞彙,將其包裝成一樁神秘奇聞。

中方專家表示,不管是哪國的火箭殘骸都不存在“可控”的概念。火箭本身結構是“皮薄餡多”,內部燃料在發射過程中消耗後,以鋁合金為主的殼體很容易在大氣層中焚毀。因此與空間站或大型衛星相比,火箭殘骸對地面造成危害的可能性很小。同時它的飛行軌跡也並非 “不受控”,而是經過精密計算,儘量避免落入人口稠密區,減小火箭殘骸造成危害的可能性。所採用的方式包括放空燃料罐等壓力容器鈍化殘骸,採取措施進行減速,提前無控再入大氣,減少在軌停留時間,或者變軌到墓地軌道,或者改變軌道,避免和使用中的航天器碰撞,然後等待無控再入。

回應

民主自由人權雙標,連航太火箭殘骸也雙標!

所以了。雙標就是西方的本能。

4次自爆!2021-05-05,SpaceX公司星艦原型機SN15首次成功在得州博卡奇卡發射場完成了10公里高度飛行測試。SN15高50米,直徑9米,由尾部三台猛禽發動機提供超過100萬磅的推力。未來完整版的星艦將裝配6台猛禽,由一枚安裝有28台猛禽發動機的超重火箭托舉著星艦前往太空,一次可以運送上百位乘客前往月球甚至更遠的火星。星艦(Starship)與超重火箭(SuperHeavy)共同組成未來SpaceX進行太陽系內載人星際航行的交通工具。

回應

從視頻看,就中心一組噴嘴靠不停擺動修正姿態來實施著陸。考慮到火箭的身高與重心的關係,有點經驗的人都會對此著陸方式產生擔憂。這個不連續成功個幾十次沒人敢乘

美國資本巨頭在研究星際飛船,中國資本巨頭在社區賣菜

美國就是把某些任務從nasa轉移spacex,一個公司再有實力沒有國家技術和撥款支持也玩不了

美軍服役50年老洲際導彈 抽檢發射失敗

美國空軍全球打擊司令部2021-05-05證實,一枚民兵3洲際彈道導彈在試射前被臨時中止,“民兵3服役超過50年,進入壽命末期,亟待延壽和更換。為了替換民兵3,去年9月美國諾格獲133億美元大單,贏得了下一代“陸基戰略威懾”洲際彈道導彈(GBSD)的合同。美國國會目前就研製新導彈還是延壽民兵3進行新一輪爭吵。

高超音速武器也能被攔截?美國專家:末端降速、機動性大減 2021-02-11

美軍高超音速武器落後於中俄,2020年3月,美軍參謀長在參議院報告表示,“高超音速武器的飛行速度太快了,根本無法成功攔截。”但美導彈專家雷夫認為,高超音速武器飛行末端,為了確定目標,必須減速。當然,這是理論,畢竟,高超音速武器尚未實戰過,更別說實戰攔截了。

反導系統怎麼防禦東風17高超音速導彈?

滑翔飛行器重返時的彈道,第一是桑格爾“水漂彈”,導明顯的錐體造型(例如我國的東風-15B),由於錢學森彈道的升阻比高,所以會在雙錐體上增加一些短小的彈翼,以提供額外的滑翔升力。不過採用箭簇形扁平升力體的東風-17,是一種更新的全程滑翔彈道。發動機在上升段快出大氣層前就關閉,然後彈體依靠重力作用自然停止上升並轉向,此時火箭發動機二次啟動水準加速彈體,最後轉入滑翔階段,在大氣層內起滑,因此彈道頂點較低,降低了被地平線上預警雷達給偵測到的幾率,而且彈道全程不可預測。對現有導彈防禦系統形成了挑戰: 防禦的不確定性提高;現有導彈防禦系統的反應能力跟不上;現有攔截彈難以攔截。

相關新聞

陸東風17新亮相美智庫:台愛國者飛彈會攔不住

美軍發展第四代反導攔截彈的發展,針對新一代洲際彈道導彈和高超音速武器。

美國研製反高超音速導彈預警系統

俄軍首創高超音速防空導彈--新鎧甲--速度8馬赫可攔截任何目標

美媒:S-300/鎧甲-S1被摧毀 俄宣稱S400比西方好 但連以色列軍機都不敢打(回應:主因是俄在雷達電子和軍用電腦領域嚴重落後,防空導彈武器形同虛設。)

中國1130近防炮可攔4馬赫目標

東風100比東風17還神秘,顛覆了傳統巡航導彈,速度在3-4馬赫,而且還隱身。

2021第九屆世界雷達博覽會上中國展示了多種三座標反隱身雷達。

美要斥資177億美元部署21枚反導攔截彈 應對導彈攻擊

美媒福布斯2021-04-30報導,美計畫斥資177億美元部署21枚下一代反導攔截器(NGI),將於2020年代中期試射。美使用中的44枚GBI在20次攔截試驗有9次失敗,而且還無法可靠的擊落採用誘餌、規避機動和或釋放多彈頭的更為複雜的洲際導彈。NGI將於2020年代中期試射。

NGI可將陸基、海基和天基感測器以及指揮和控制設施連接起來,攔截高達23倍音速導彈,抵禦像俄“先鋒”這樣的高超音速武器。現代洲際導彈也會採用更多的輔助設備進行突防,包括誘餌、干擾機和其他對抗措施等,NGI將採用新的紅外或雷達,區分誘餌彈和分導式彈頭,同時攻擊多個目標,朝鮮的“火星-15/16洲際導彈能搭載多個分導彈頭。

不幸的是,美國的反導系統促使中俄以低成本,投資于更先進的先鋒和東風導彈,進攻方付出的成本要遠比防禦便方低得多。

儘管美反導系統能對攔截朝鮮洲際彈道導彈提供一些不確定的防禦能力,但無力防禦中俄兩國1000多枚的戰略核武器。

相關新聞

美媒:朝鮮也有“關島殺手”導彈

中國2020-08-26在南海軍演中,從青海發射的東風-26和從浙江發射的東風-21在偵察飛機、雷達、衛星和軍艦的引導和協調下鎖定並擊中海上目標。中國還裝備了世界第一款超高音速滑翔導彈東風-17。中國的彈道導彈以20倍音速的速度重返大氣層,大增攔截難度。

天和號核心艙2021-04-29發射成功 中國空間站在軌組裝全面展開

空間站建造兩個階段各規劃6次飛行任務

2021年9月和10月,天舟三號貨運飛船和神舟十三號載人飛船的飛行任務,神舟十三號將有3名太空人駐留6個月。2022年底成建造,壽命不小於十年,通過更換還可以延長。

https://mil.news.sina.com.cn/2021-04-29/doc-ikmyaawc2500984.shtml

中國空間站和比國際空間站 --知乎

國際空間站建造費用爆增,20年來總費用超過了2000億美元!國際空間站的運營費用已經極高,例如國際空間站常年保持6人在軌生存,半年左右進行輪換。目前俄羅斯聯盟號載人飛船是唯一運載工具,一張船票就需要8100萬美元!每年單美國就需要花費15億美,足夠中國完成嫦娥探月工程。

因而,選擇建立一個第三代空間站已經足夠完成絕大部分任務目標。長期保持3人在軌運行,用現有的長5(重型建設工作)、長7(天舟貨運飛船)和長2F(神舟載人飛船)火箭即可支撐,性價比顯然要高很多。

實際上,天宮空間站方案也很靈活。在運行中,天宮空間站將同一個光學艙段共軌飛行,在很多指標上都接近甚至超過哈伯太空望遠鏡,視場角是哈勃的300多倍。這種方案減少了對望遠鏡的干擾,同時如果望遠鏡出類似哈勃曾經的品質問題時,也方便維護升級。同時,核心艙還保有備用對介面等,如有需要可以將天宮空間站進一步升級成更大版本。

這些設計理念是非常先進實用的。我國航太依然處在追趕階段,有太多地方需要花錢,即便再怎麼多快好省也要避免航太人“巧婦難為無米之炊”的窘境,天宮空間站保持一個超高性價比建設和運營方案,對於我國是最優解。

https://www.youtube.com/watch?v=BGutpHu3mXU

美媒:拜登新導彈專案耗資千億 升級民兵3只需花1/10 2021-04-21 新浪科技

美媒《福布斯》2021-04-09報導,拜登政府公佈了五角大樓2022年預算7150億美元,比2021年7040億增加,這讓一些人對軍費沒有大幅削減感到失望。眾議員普拉米拉•賈亞帕爾是去年提出軍費削減10%的發起人之一,她表示,美國軍費的支出超過了排在我們後面的10個國家的總和。

為了讓去年支持其贏得總統大選的議員們滿意,拜登可能很快就會採取一些措施,或許會暫停目前最昂貴和最有爭議的核武器計畫——陸基戰略威懾系統(GBSD)。

陸基戰略威懾系統將完全取代目前所有400枚民兵3洲際彈道導彈。GBSD將花1000億,可以服役到2075年。GBSD已經計畫了十多年;然而目前該專案仍然處於初始階段。

五角大樓聲稱,購買全新的GBSD比簡單延長目前的民兵3壽命要便宜。然而,美國智庫蘭德公司報告稱,採購任何新型洲際彈道導彈的成本可能是對民兵3進行現代化的兩至三倍。

2012年,美國空軍曾表示,將整個“民兵3”部隊進行現代化升級改裝只需要70億美元。

考慮到目前對美國安全的最大隱患是來自公共衛生危機、氣候變化和極端懸殊的貧富差距等非軍事領域,喬•拜登應該認真考慮,全新的洲際彈道導彈是否保障美國人安全的最佳工具,甚至是有用的工具。

相關新聞

國際太空站壽命延長至2024年

不和美國玩 俄羅斯將於2025年退出國際太空站

中俄聯手挑戰美太空霸權 將共建太空站月球科研站

極其罕見:NASA這次冒著違法的風險也要跟中國交換資料

2021年1月至3月,中國國家航天局(CNSA)和美國國家航空航天局(NASA)就交換火星探測器軌道星歷數據舉行多次會談及交流,以確保火星探測器的飛行安全。這個新聞讓很多人大惑不解,美國不是立法禁止了和中國的航太交流與合作嗎?NASA這樣做不是犯法了嗎?

對此,NASA特地解釋說,這次交流已經向國會提交申請,並且獲得了特批。這也是著名的“沃爾夫條款”生效10年來,雙方第一次正式的雙邊交流。

在航太對華合作的問題上,美國內部並不是鐵板一塊,不同利益集團有著不同的訴求。以NASA為代表的科學界對於來自中國的科學資料、研究成果有重大需求,以反華為賣點的右翼勢力卻希望通過技術封鎖來阻止中國航太的進步。1340條款生效十年來,中國航太發展越來越快,證明封鎖派的判斷和政策是完全失敗的。在這種背景下,合作派的話語權顯然有所提升。

然而隨著中國航太不斷取得突破性進展,取得了很多NASA沒有的資料和成果。比如月背降落、月球中繼衛星、月壤採樣返回,等等。特別是“嫦娥五號”的月壤採樣返回,雖然美國手中有大量阿波羅時代取回的月球樣品,但採樣地點與嫦娥五號並不相同,這意味著樣品也不相同。所以,對華交流與合作,已經越來越成為NASA的剛需了。

美國國會雖然高度反華,但並不缺少對基本事實的認識和判斷能力。

同時,我們也不能簡單地採取樂觀情緒。如果會談結束之後,美方發現自己不需要擔心火星探測器碰撞問題後,立刻中斷交流、恢復封鎖,也不是不可能發生的事情。

所以,全力以赴推進中國自己的航太事業發展和重大型號研製發射,是唯一正確的方式。美國人肯合作或者不肯合作,都不可能動搖中國航太事業的大局。

相關新聞

中俄將合建月球科研站,俄專家:回應美國登月計劃,開啟太空競爭新時代

國產重型火箭用氫氧發動機噴管研製成功 2021-03-19 澎湃新聞

近日,中國航太公司一院211廠成功研製出重型氫氧發動機噴管,噴管分為上、下兩段,上段最大直徑1.8米,下段最大直徑2.5米,壁厚最薄處僅1毫米。採用內壁銑槽、外壁直接套接結構的擴散釺焊製造工藝。

擴散釺焊是在高溫下保溫一定時間使焊件產生微量形變,採用熔化的中間金屬夾層,讓接觸部分產生原子互相擴散,形成新的擴散層,從而實現可靠連接的壓焊方法。這種方法可用於需要大面積結合的具有複雜內部通道的零部件的製造,構件變形小,尺寸精度高,且不會損失原材料本身。

所謂“銑槽”就是在噴管內壁上銑出一道一道的凹槽,再通過擴散釺焊工藝將內壁焊接到外壁上,這樣噴管壁內部就形成了緊密排列的中空通道。

為什麼要做成中空通道?

噴管的材料要承受近3000℃的高溫,而火箭的推進劑——-253℃的液氫和-183℃的液氧就是現成的冷卻劑。火箭設計師讓液氫在進入燃燒室之前,先在這些中空的通道裡高速流動,帶走燃氣傳給噴管的熱量,保護噴管不被燒毀。燃氣傳給液氫熱量時對液氫進行預熱,這部分熱量最後又被液氫帶回了燃燒室,得到了再生,因此這種設計的發動機噴管又叫做“再生冷卻噴管”。

外壁型面則採取不加工直接拼焊成形的方式,尺寸大、剛性弱、型面精度控制難度大。推進劑經過火箭發動機渦輪泵的增壓,噴管的夾層承受著巨大的壓力,如果連接不牢,就會被巨大的液壓作用力撐開,導致噴管損壞,火箭發射任務也就失敗了。因此,在銑槽式噴管的製造中,內外壁的結合是否牢固,是否形成封閉的冷卻通道非常重要。

X-37B在軌又工作了300天!它到底在幹什麼? 2021-03-17 新浪軍事

美國太空部隊的USSF-7代號為軌道試驗飛行器(OTV-6)已執行6個秘密任務,最近一次是2020年5月,由Atlas-V 501火箭助推器發射升空。

X-37B長29英尺(8.8米),高9.5英尺(2.9 m),翼展15英尺(4.6 m)。發射重11,000磅(4,990公斤)。有效載荷艙(貨物裝箱區)長7英尺,寬4英尺(2.1 x 1.2 m)。像太空梭一樣,在火箭的幫助下垂直發射,然後巡航回地球,降落在跑道上。工作高度為110至500英里(177至805 km)。

X-37B的簡史

OTV-1於2010年4月發射升空,在高空停留了224天。

OTV-2,2011年3月發射,2012年6月468天后返回地球。

OTV-3,於2012年12月11日開始,並於2014年10月在674天后結束。

OTV-4於2015年5月20日啟動,飛行718天后,OTV-4任務於2017年5月7日結束。

OTV-5在2017年9月6日,美國SpaceX公司用獵鷹9FT送入預定軌道。

太空武器?

專家說,X-37B不太可能執行這樣的任務。相反,它的主要任務很可能是空軍宣稱的:測試新的感測器和其他新一代衛星技術,看看它們在太空環境中的表現和保持能力。

太空轟炸機?

專家說,X-37B作為轟炸機意味著改變其軌道以飛越目標,這將耗盡其有限的燃料供應。不能到正確的地點釋放炸彈,那有什麼好處呢?

間諜衛星?

這可能是正確的,《航太雜誌》編輯稱,X-37B在中國空間站進行間諜活動,但前空軍軍官Weeden稱X-37B的軌道只在兩個不同的點上穿過中國空間站的軌道,這並不是說太空梭可以一直盯著天宮。儘管X-37B在某些時候可能有一個很短的機會收集情報,但這肯定不是主要任務,即使是一些完全可行的任務。

試驗設備?

X-37B可以將各類感測器等新技術送入太空,進行測試,但進行在軌偵察和測試這兩個任務並不相互排斥。

由於X-37B由於兼具太空梭、普通飛機和衛星的功能,可在兩小時內快速機動至地球任意地點上空,並長期駐留。可執行偵察、預警、導航、通信和投放、回收、俘虜或破壞衛星等任務,甚至可以使用高超聲速武器對地實施快速打擊。

https://finance.sina.com.cn/tech/2021-03-17/doc-ikknscsi6913588.shtml

星艦又炸成火球!馬斯克懟贏政府也贏不了科學規律 2021-02-04

2021-02-03淩晨,馬斯克的SN9號“星艦”採用了和上次SN8一樣的飛行方案,從地面起飛後抵達10千米左右的高空,然後水準下落,在接近地面的時候改回垂直姿態,歪著砸向地面,變成一團火球,還差點殃及附近的SN10號機。

飛行表明,馬斯克在SN9的降成本上做得有點過分了。火箭在空中飛行,很容易受到氣流的影響。特別是在接近地面的時候,發動機噴流所引發的地面效應。所以,不要說火箭的垂直降落,就算是AV-8B和F-35B都是有很大風險的。

或許有人會說,“獵鷹九號”不是已經實現了一級回收了嗎?

獵鷹九號的一級有9台主發動機,首先啟動其中3台,逐步降低下落速度,進入大氣層。然後打開柵格尾翼來穩定姿態。再下落一段時間後,把9台發動機全部打開。到距離地面8千米左右,打開4條支腿,向著陸場接近、降落。

獵鷹九號的回收方案是力求穩妥的。即使如此,也遭遇了多次回收失敗,才把控制方案調校成熟。最重要的是,在接近地面的地時候,要打開全部發動機,把火箭當做一件易碎的瓷器,讓它慢慢落到地上。

“星船”的回收方案,只開了一台發動機,試圖利用它的擺動來同時提供反推力和控制力矩,實現垂直落地。如此狹窄的控制裕量,即使降落成功那麼一兩次,也不能作為業務運行的火箭來使用。

美國聯邦航空管理局(FAA)對這個問題看得很清楚,曾多次拒絕批准“星船”的試飛計畫,實際上,SN8的發射是違法的。但資本的力量如此強大,FAA可以對航空公司、民航機型號、航線和飛行員生殺予奪的執法局,竟然被馬斯克在推特上狂懟,最後讓步的是FAA在2月1日宣佈批准SN9飛行。

回應

探索階段的失敗在所難免,航空航太領域,很多經驗都是炸出來的,是內在逐漸強大的寫照。反之,對科學失敗冷嘲熱諷,反而映襯出它們的落後。

探索不等於蠻幹

相關新聞

馬斯克遭專家公開拷問 承認特斯拉電動車品管缺陷不少

外媒:美衛星超中國4倍 但中國反衛星武器威脅致命 2021-01-28

印媒《經濟時報》報導,中國對反衛星武器的研發始於15年前,現在其可以威脅到使美國軍方擁有技術優勢的在軌衛星。中國可以發射先進的導彈摧毀衛星,也可以發射雷射光束使衛星上的精密感測器失明。

中國從2005年開始進行反衛星試驗,在兩年內接連發射了兩枚導彈。在2007年,中國導彈摧毀了一顆廢棄的氣象衛星。2008年,美國也發射了一枚尖端導彈,擊落了自己的一顆衛星,這是一次旨在向中國展示武力的行動。

中國共進行了十幾次反衛星試驗,包括打擊更高軌道的衛星試驗。一枚導彈可能需要飛行幾個小時才能到達衛星軌道,這有可能使美軍有時間採取規避或報復行動。此外,攻擊衛星所產生的碎片可能會危及自己的航天器。因此,中國開始向衛星發射雷射光束,並研究其他定向能武器反衛星的方法。

後來中國又有了新的方法。美國太空力量都是由強大的電腦在地面控制的。如果這些電腦被攻破,美國太空資產的大腦可能會退化或摧毀。

奧巴馬的“抵消戰略”,利用美國的技術優勢應對中國和其他威脅。正如美國首先發展了龐大的核武庫,其次發展了智慧型武器一樣,這種所謂的第三次“抵消戰略”將通過研發機器人技術、高速武器等來獲得優勢。

2018年,特朗普公佈了太空部隊。2020年3月,美太空部隊表示,他們已經擁有了第一件進攻性武器,。

目前美國共有衛星1425顆,中國382顆,俄羅斯172顆。但中國正在大力推動航太領域的發展。中國連續三年太空發射任務居全球第一。中國現在是一股主導力量。這股熱潮不僅包括反衛星武器,還包括許多其他軍事和科學項目。

一顆5年前發射的中國衛星在太空機動 美國人為何擔憂 2021-01-28 環球時報

美國航太圖像分析企業AGI曾於2019年8月26日在官網,講中國在2016年發射的實踐17號衛星進入地球靜止軌道之後,繞著一顆退役的通信衛星中星5A,作出了許多高難度的動作,“展示了非常精細的軌道控制能力”。

早在2016年11月4日,中國空間技術研究院就在官網公佈實踐17號所有使命,其中有:太空碎片由退役、失效的空間飛行器形成,目前地球同步軌道的碎片已有上千個,且還在日益增加,這對太空環境極為不利。

實踐17號的技術,在美國人看來是有軍用潛力的。美軍很早就開始研發 “空間態勢感知”技術,就是用自己的衛星來接近其他國家的衛星,近距離觀察外觀、判斷用途、設計破壞方案。2014年,美國發射了第一批“地球同步軌道太空態勢感知計畫”衛星,2016年發射了第二批。2017年9月,美軍公開宣佈第二批衛星已經形成初始運行能力。這種衛星曾經多次接近中國和俄羅斯的靜止軌道衛星進行窺探。

實踐17號的飛行表明,美軍在“空間態勢感知”不但沒有拉開什麼代差,連“時差”也不過拉開了兩年而已,優勢蕩然無存了。

美軍還在靜止軌道上部署了大量秘密情報衛星,包括導彈預警衛星、大天線電子偵察衛星、核戰指揮衛星……

俄羅斯也掌握了類似的技術,曾經發射探測器接近美國衛星加以觀察。那麼,兩個美國陣營之外的國家竟然掌握了這樣的技術,帶來的恐慌是可想而知的。

臺灣“飛鼠”、“玉山”兩顆衛星三度延期發射,升空後繞台多次仍失聯

臺灣研發生產的兩顆名為“飛鼠”和“玉山”的衛星,發射時間三度延期,最終於2021-01-24深夜升空,但在1月25日早上10點和晚上8點各通過臺灣上空一次時,臺灣基地台均未收到衛星傳回信號。可能是信號接收盤架設的角度不對,或衛星電力不足。

“飛鼠”用於觀測電離層電子濃度,偵測地面無線電受干擾情況,以説明改善GPS誤差,提升行動導航功能;“玉山”則用於追蹤全球船隻航行軌跡,加強交通安全。

回應

這不是是失聯,這叫匿蹤。目的是不被中共發現

開始還以為是灣灣自己發射的,再看其實是SPACE X發的,再看是143分之2,只能笑了

太空廁所十大趣事 2021-01-15 新浪科技

1、國際空間站價值2300萬美元的男女通用廁所UWMS系統能回收90%的水

2、美麗的糞便垃圾

太空梭空間有限,必須定期將糞便排放至太空,當陽光照射尿液冰晶體轉化為水蒸氣時非常壯觀。2009年排放68公斤的尿液和水,因為當時10天未排放。

3、便桶幽默

4、太空馬桶出故障了!

5、2.5億美元的太空廁所

6、“避孕套馬桶”

7、俄羅斯宇航員不能使用太空衛生間!

8、可擕式廁所

9、發現尿液冰柱

10、謝潑德廁所緊急事件