2017-03-21 16:52:28Katle and Joe

福特萬格勒與貝多芬的“Becoming” / by Casper Chang

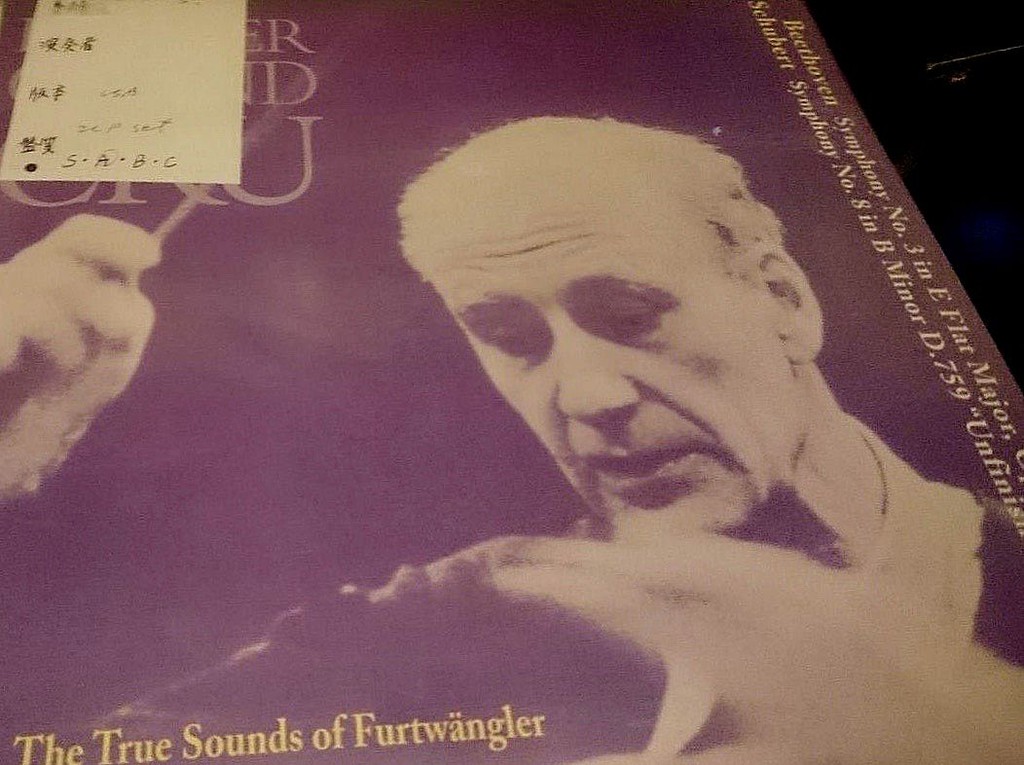

古殿收藏的 Green Hill 發行的黑膠 The True Sounds of Furtwängler

福特萬格勒與貝多芬的“Becoming”

—— by Casper Chang

樂友Casper Chang 新近在愛樂朋友間傳了一篇文章,以 “becoming” 會通貝多芬的創作和福特萬格勒的指揮藝術,既有深刻思想又徵引貝多芬創作《英雄》第四樂章的實例,是難得一見的音樂佳文,特轉貼共賞。

______________________

寫這篇心得,是因為福特萬格勒自己的話以及在古殿的福特萬格勒音樂欣賞同好會。3月14日晚上殿主信凱兄談到福特萬格勒在演出時,有時候一開始似乎尚未進入狀況,比如說1951年的拜魯特貝九,但隨著音樂的進行,狀態愈來愈好,最後還是成為極度精彩的演出。

福特萬格勒的話則是出自由L. J. Lawrence從德文翻譯成英文在1953年出版的“CONCERNING MUSIC”,一本記錄福特萬格勒談論音樂的著作。在第三章中有幾段文字非常有意思,底下引了較多原文,是希望大家能看福特萬格勒自己是怎麼說的,畢竟我個人的理解可能不一定完全正確與完整:

In the music of Bach, for example, every note has at once a harmonic and also a melodic functional meaning. Rhythm does not appear as an independence factio; the whole piece unfolds without convolution or constraint……. The quiet and continual force of the drawing of melodic lines and the development of harmony represent an optimum of flowing existence, a state of permanency harnessed as it were to the course of events.

…………

In the case of Mozart—to mention only the main stages—there is no longer any such state of permanency; here already action preponderates. In was Mozart who began to employ those contrasts of rhythm….. But with Mozart, too, the whole flows smoothly without convolution or inversion. He is not an epic composer like Back nor a grammatical composer like Beethoven. He combines both elements in a unique way, never again achieved after him………. Haydn, the real father of the “sonata form” was the first to introduce the whirlpools of convolution and inversion into music.

…………

But with Haydn, for the first time, the musical unity of the whole work was no longer spontaneous as in the case of Bach or the still more fortunate Mozart, but had to be striven for……. In Haydn’s works, and, to an even greater extent, in Beethoven’s, Bach’ “being”, Mozart’s “happening” are turned into “becoming”. With Bach, a work comes to an end; Haydn and Beethoven bring it to an end.

…………

With Beethoven, music became for the first time capable of expressing what in Nature is the catastrophic element. The catastrophe is no less natural than is the slow organic development of evolution: it is another form of Nature’s expression. So far the character of music had been epic, now it gradually became dramatic……. Epic precedes drama because description is the first sort of encounter with reality. Not until reality has been mastered by description does the creative artist acquire the degree of detachment necessary for his character to develop……

…………

Bach remains essentially epic; with him, a subject represents an unalterable entity, which, although it is developed, never has a life of its own……. The decisive factor which was introduced into the history music by Haydn and which became a complete reality in Beethoven’s work, was that the subject should develop organically within the work, like a Shakespearean character. With Bach…..each piece runs its predestined course with iron consistency. ….. with Beethoven this development is not predetermined solely by the first subject…….They have to bear a destiny of their own.

簡言之,貝多芬的音樂是在發展中逐漸完成的,每一部作品從頭到尾都是不可分割的有機整體,音樂是從一開始,逐漸前進,經過各種發展、衝突、變化與淬煉,最終才成為完整的整體。欣賞貝多芬的音樂,也確實常常感覺到貝多芬是帶著我們與他的音樂一起發展與成長,也許這就是福特萬格勒所說的“Becoming”,而欣賞福特萬格勒的演奏,即使不是貝多芬的作品,也往往讓人感受到福特萬格勒並沒有一開始就給我們答案,而是帶著聽者一起感受這作品是如何發展以至於完成的。難怪福特萬格勒與貝多芬的音樂如此的契合,他也期許自己並且也真正成為最重要的貝多芬詮釋者。

3月14日晚上欣賞由Green Hill所發行的福特萬格勒指揮貝多芬英雄交響曲黑膠的第四樂章時,突然想到貝多芬的“Becoming”其實不只是在單一的作品當中,貝多芬整個的創作生涯就是一個“Becoming”的過程,同一個動機或主題在不同的作品中的使用與變化其實也體現了這樣的發展過程,而英雄交響曲第四樂章的主題恰好是一個最佳的例子,這個主題貝多芬總共用在四部作品當中,而且都是唯一或最重要的主題,其他也有不少動機會出現在不同的作品,但以頻率與重要性來看,這是絕無僅有的。跟隨這個主題是如何經過這幾部作品的淬煉才達到最終的樣貌恰恰可以讓我們更深刻的認識“Becoming”的意義。

Twelve Contredances for Orchestra, WoO. 14, Jan. 1800

這個主題第一次的出現是在這部貝多芬生前並未出版的舞曲集其中的一首English dance,只不到一分鐘,其實也就只有把這個主題完整的演奏一次而已。(可以參考 https://youtu.be/ga0pP39U8T0 )

這首舞曲雖短,但對於貝多芬一定是具有特殊的意義,他也必定認為這個主題還具有很多的可能性,不然不會在接下來的作品中繼續使用這個主題,而意義為何,就要回到貝多芬年輕時的教育與經驗來看。貝多芬還在波昂時,大約十歲開始,有一位重要的老師Christian Gottlob Neefe,Neefe不只教貝多芬音樂,在思想、生活等各方面都對貝多芬有重大的影響。本身也是共濟會成員的Neefe自己是深受啟蒙思想與狂飆運動的影響,不只學習音樂,對於各種藝術、文學與思想都有相當程度的涉獵,這些也都深深的影響了貝多芬。席勒自己雖然不是共濟會成員,他在1785年應朋友的要求而為共濟會所寫的“An die Freude”卻是在共濟會的聚會中傳唱不已,貝多芬應該也是經由Neefe而接觸到“An die Freude”與席勒。貝多芬自己雖然未曾加入共濟會,但也確實經由Neefe而受到共濟會精神的影響。在精神上被認為是延續了莫札特“魔笛”的貝多芬唯一的歌劇作品“費黛里奧”就是明證。而貝多芬自己在青年時期就曾想為“An die Freude”創作音樂,只是最後在第九交響曲才完成這個青少年時期就開始醞釀的想法。

貝多芬對席勒的接觸與熟悉,應該也讓貝多芬知道席勒對於English dance的看法,席勒曾在一封書信中這樣寫:

I can think of no more fitting image for the ideal of social conduct than an English dance, composed of many complicated figures and perfectly executed. A spectator … sees innumerable movements intersecting in the most chaotic fashion … yet never colliding … It is all so skillfully, and yet so artlessly, integrated into a form, that each seems only to be following his own inclination, yet without ever getting in the way of anybody else. It is the most perfectly appropriate symbol of the assertion of one’s own freedom and regard for the freedom of others.

對席勒來說,English dance展現了不干擾其他人的自由,是成為一個“人”應該表現出來的行為,也正是理想社會的縮影。由此,我們就可以體會為什麼貝多芬要把這個主題用在“The Creatures of Prometheus”了。

The Creatures of Prometheus, OP. 43, 1801

這部芭蕾舞劇是由當時著名的一位編舞家Salvatore Viganò委託貝多芬創作的,Salvatore Viganò也是一位思想相當前衛的藝術家。“普羅米修斯的創造物“並不是講述我們熟悉的普羅米修斯偷了火種給人類,然後被宙斯懲罰的故事;Viganò取材自一部十八世紀的法國小說中所新創造的神話,故事內容是說普羅米修斯用石頭雕刻出一個男人和一個女人,並賦予他們生命,但他發現這兩個人雖然活著,卻仍然算不上是真正的人。所以普羅米修斯帶著他們去向阿波羅求助,阿波羅告訴普羅米修斯必需讓他們學習音樂、戲劇與舞蹈,他們才能獲得靈性、道德以及知識。整部舞劇的高潮,就在最後一段酒神的舞蹈,Viganò自己擔綱酒神的角色,音樂當然就是我們在談的這個主題。由此我們可以發現,這個主題的意義已經不只是象徵著理想的人或是理想的社會,它真正象徵的是由生物的人成為真正具有人性的人的過程,也就是代表著“Becoming”。

那麼既然這個主題的意義已經明確,可以算是完成了嗎?對貝多芬來說顯然還沒有。既然它代表的是“Becoming”,它就不應該是靜態的;雖然貝多芬在這裡作了一些變化與發展,但顯然還不夠,它代表的是過程,是動態的,就應該要探索它是由哪裡來,要往哪裏去,不論是在音樂本身,或是意義上都是如此,從這個角度來看,英雄變奏曲似乎就是在處理這個問題。

Variations and Fugue for Piano in E♭ major, Op. 35 (Eroica Variations), 1802

在這部為鋼琴所創作的變奏曲中,貝多芬又做了新的嘗試與突破,有別與傳統變奏曲在一開始對於主題的直觀呈現,貝多芬將主題呈現的本身也變成了變奏與發展的過程,他將主題拆解開來,一開始我們只聽到主題的低音聲部,然後每次增加一個聲部,所以從主題的低音聲部單獨呈現,變成二個聲部、三個聲部、四個聲部,然候才呈現同時具有高音聲部與低音聲部的完整主題,這是多麼特別而了不起的設計啊,這個主題呈現的過程,好像是低音的基礎在尋找主旋律的過程;而低音聲部本身,似乎也具有自己的特性,在這個尋找的過程中,每增加一個聲部,低音聲部自己就升高八度,直到主題的高音聲部進來。如果我們回到“普羅米修斯的創造物”來理解,低音主題好像是普羅米修斯刻出來的人偶,在學習藝術的過程中,層次逐漸提升,直到成為完整的人。但人的一生這樣就完成了嗎?當然不是,貝多芬認為這樣還不夠,在接下來的生命中,還會經過各種各樣的磨練,並且需要持續不斷的提升自己,所以還有接下來的十五段變奏;在十五段變奏之後的結尾,是用低音聲部寫成的賦格,到中間高音主題才再度出現;這個賦格彷彿是到了晚年在重新回顧過去成長與奮鬥的過程。所以貝多芬其實是重新寫了一次“普羅米修斯的創造物”,因為在寫作芭蕾舞曲時必定需要與編舞家配合,難免有些妥協,即便是貝多芬,也無法完全表達自己的樂思,而“英雄變奏曲”才是貝多芬可以完全用音樂來表達“Becoming”,表達他自己的人生觀的作品。但顯然貝多芬還是覺得這個主題所蘊含的可能性還沒有窮盡,而且貝多芬在嘗試新的創作方法時,常會先在鋼琴獨奏曲中試驗,然後才運用到管弦樂中,所以接下來,自然就是用交響曲的形式來做更進一步的發展了。

Symphony No. 3, OP. 55, 1804

英雄交響曲的創作,可以說是先有了第四樂章的雛形,然後才創作前三個樂章,我想貝多芬在完成英雄變奏曲之後,就清楚知道他要再用管弦樂寫一次,放在一部新的交響曲中。在這個時代,法國大革命與拿破崙對整個歐洲的影響十分巨大,貝多芬也確實有意創作一部交響曲呈獻給拿破崙,並且有移居巴黎的打算。但我覺得,英雄交響曲雖然原來是要題獻給拿破崙,卻並不是因為拿破崙才有這部作品;從前面幾個作品發展下來,英雄交響曲的出現是必然的,只是在這個時候,貝多芬發現到在人世間有一位宛如普羅米修斯一般存在的英雄人物,稱帝之前的拿破崙,將自由、平等與博愛的火種傳播給全歐洲的人類;但也因此,在知道拿破崙稱帝時,貝多芬憤怒的將手稿封面的Bonaparte劃掉,改成“為紀念一位英雄而作”。事實上,這部交響曲是為貝多芬自己,為所有的人類而作。

第四樂章使用同一個主題寫成一部變奏曲,當然,貝多芬不會只是把鋼琴版改編過來,他重新創作了一部更精彩的作品。開頭增加了一段導奏,主題的呈現也如同英雄變奏曲一般,先呈現低音聲部,然後跳過二個聲部,直接進入三個聲部、四個聲部,然候高音聲部進來成為完整的主題。接下來的變奏部份也與傳統的變奏曲有很大的不同,有好幾段變奏只變奏了主題的前半,另外也有兩段非常精彩的賦格段落。結尾之前的最後一個變奏,也可以說是這個主題最後的樣子,主要由銅管呈現,十分的莊嚴,彷彿巨人一般的呼吸,是多麼巨大,多麼堅定的存在;但是要走到這一步,是必需經過那麼多的奮鬥過程才終於能夠完成的;貝多芬一直用他的音樂告訴我們,重要的不是你的出身或是血統,而是你成為什麼;這必需經過“Becoming”的過程才能達到。

在貝多芬生活的時代,貴族與平民間的不平等仍然非常大,貝多芬也深受其苦,有許多的掙扎。幾段感情無疾而終,部分原因也是如此,因為貴族女性若是下嫁平民,就會失去所有貴族的特權;而貝多芬與弟媳Johanna爭奪姪兒Karl的官司,更是如此,一開始貝多芬是向貴族法院申請裁判,由於貝多芬的名聲與地位,他有許多貴族朋友與贊助者,其中魯道夫大公還是奧皇的親弟弟,尼德蘭的van與日耳曼的von的類似,沒有人去質疑貝多芬到底是否擁有貴族血統,而貴族法院的判決,自然是傾向保護貴族的權利;但是到後來Johanna向平民法院申請,而貝多芬又提不出有力的貴族血統證明時,案子就被移交到平民法院,情勢就逆轉了。在現實生活中受困與出身與血統,但他在音樂中持續告訴自己也告訴所有人類“未來還會有成千上萬的王公貴族,但貝多芬只有一個”,重要的是你期許並努力讓自己成為什麼,而不是先天與外在的限制。

福特萬格勒自己生為一個德國人,經過納粹的時代,戰後也面對了許多痛苦的審判過程,這些外在的因素都不是他個人可以選擇的,但他並不被這些擊垮,他和貝多芬一樣,持續用他的藝術告訴一代一代的人們,“Becoming”的過程才是重要的,才能成就人最高的價值。