《我的「福特萬格勒之愛」》——為什麼福特萬格勒這麼吸引我?

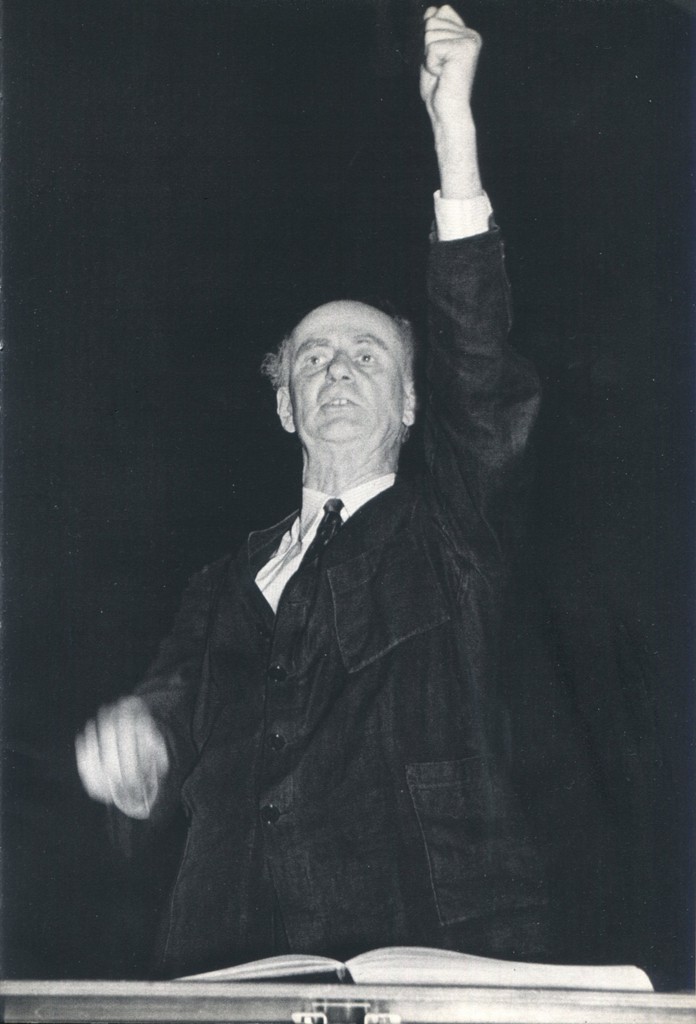

Wilhelm Furtwängler (1886.1.25 ~ 1954.11.30)

(感謝 Friedman Wang 提供珍貴收藏的福特萬格勒畫傳照片。)

《我的「福特萬格勒之愛」》——為什麼福特萬格勒這麼吸引我?

我相信,每一個福迷都有他自己的福特萬格勒。我想談談我的福特萬格勒,以及他在我心目中是怎樣的人、怎樣的藝術造詣。

自有錄音技術以來,世上所有演出型音樂家中,不管是生前還是死後,恐怕沒有比福老更能搖盪眾生的了。身為福迷,我們每一個人都有各自不同的機緣墜入對他的愛。是的,我說「對他的愛」。這是因為,他的人和音樂是無法分開的。「風格即人格」這句話在他身上得到充分的驗證。

很多人談到人格,就善於從私生活的小插曲和檢點與否來品評。如果用這標準來看,世上沒有一個聖人,所有各宗教上被冊封的聖人都要打入凡人之域。我倒願意用較大的格局和視野來看。基本上,只要他沒有害人,沒有傷害對方的生命和違背對方的意願的行為,在他大範圍的為人處世上,以及在他本人的專擅上,能惠及於人、不出爾反爾者,就可謂日語所說的「人格者」。

有人指責福老有不少私生子,以此貶損他;一如有人批評鋼琴家艾德溫費雪貪財,因為他授課收費過高⋯⋯面對任何人,如果我們要挑他毛病,何患無詞?當我們帶著有色眼鏡看這世界時,這世界就呈現那顏色;何況對於人?

對於人,我寧可擺在一個天平上去衡量是非輕重,而不是只看他的缺點。如果他的貢獻遠大於他的小缺點,他就是值得稱頌的。在我看,福老就是貢獻大於缺點的人格型音樂家。記得巴倫波因曾引述過福老遺孀的說法:很多人依生活的方式來做音樂,而福老恰恰相反,他是依照做音樂的方式來生活。換句話說,依照音樂或藝術的原則來生活;或者說,生活在音樂、藝術裡。

這兒,我想到雕塑家陳夏雨的例子,他就是活在自己的雕塑世界裡,除了數十年如一日的雕塑工作和簡單的生活基本需求外,幾乎足不出戶。所以當年雄獅美術介紹他時,標題是「藝術的苦行僧」。這樣的人難道沒有生活上的樂趣嗎?不然,他們照樣充滿著日常生活上的智慧與情趣。除了自知之明,也對人世的應對進退了然於胸;同時也享受著家庭的親情。這一方面,我相信,福老的狀況相去不遠。因為生活際遇和內在對時代與世事的關心,塑造了他們藝術中深厚的人性關懷。

福老雖然在去納粹化的聽審會上自述,為了維護德國文化(音樂)傳統和人民而在戰時選擇留在祖國,但是,難道他只是為祖國或德國人或其文化嗎?在“Concerning music”一書中,他說過,如果一個音樂家做的音樂只是為了歐洲的話,那麼這音樂的壽命只有和歐洲一樣長久。言下之意,真正音樂家眼光應超過一時一地的小格局。可見他真正的心懷豈止於德國和歐洲?他的眼界裡看到的是全人類,不然,他怎麼能指揮貝多芬的第九號,並把貝九視為九首交響曲的頂冠——在此,貝多芬不是揭櫫了四海之內皆兄弟的友愛之情嗎!

然而,以上所有的敘述都是我陸續瞭解之後才能道出的福老。話說回來,當第一次接觸福老時,這些要素必然已經在他的音樂裡了。

那時,我卅來歲,正是錄音帶風行的1970年代。約莫在75~78年間,拜訪程延平兄時,他播放福特萬格勒指揮的貝多芬大賦格曲。首先,福老這詰屈聱牙的名字就留下怪異奇特的印象。接著,音樂帶出的各種鮮活生動的意象,如一部龐大的史詩電影,遊走在時空各個階段,不時有倒敘和內視的心理形象,簡直就是李義山《錦瑟》一詩的鋪展和普鲁斯特《往事追憶錄》的濃縮。當下,音樂和指揮本人迷惑了我,留下絕對深刻的烙印。

但是,要到1990年有了第一套分離式音響後,我才開始蒐集福老的CD。也正在那個時期,開始在報章雜誌上讀到有關他的分析和報導。其中對貝九的分析,談到第一樂章的鼓聲含有對戰爭的控訴時,令我驚訝萬分:這麼厲害的指揮,可以用音樂中的鼓聲傳達控訴的意義。睽諸日後聆聽的體驗,確實不虛。除此之外,還記得最早收到的1951年福老EMI貝九CD,約略讀到其中附冊文章談到福老音樂流動的特色:符合人類呼吸節奏的韻律,給予聆聽者思考想像的空間。於是,就這樣一步步走進福老的音樂世界。但,我得承認是許多音樂家為這投入打下了底子和基礎:巴哈、海頓、莫札特、貝多芬、布拉姆斯、布魯克納,以及指揮家華爾特、貝姆等等。而最後,那音樂之愛藉著福老脫穎而出。

我從來不認為他是納粹的同路人或曾為虎作倀。無論旁人怎麼說,或讀到的資料怎麼寫,實際上請聽他的音樂;沒有人像他這樣在音樂中剖析自己,這麼清楚這麼赤裸,而且到一個集大成的、既有廣大的文化層面又深入到心理和精神層面的範圍及高度。既有古典人文精神的含義,又充滿來自浪漫主義轉化的表現派激情,形式理性和內在感情的完美結合,或者如巴倫波因所說的:排演時的哲學家與正式演出時的詩人之完美結合。他能指揮得彷如這首曲子在他指揮棒下剛剛出爐完成,而我們聽在耳朵時都還是全新而滾燙的。甚至,同一首曲子每一回都表現得不一樣。就拿1954年8月盧桑的貝九演出,21和22日硬是傳達不完全一樣的生命觀點和意藴。

不知不覺與他相識近四十年了,越來越覺得像不曾謀面的亦師亦友。差別在於他是智者,我是學生;他是先行者,我是追隨者;他是集大成的音樂演出者,我是他默默的愛慕者。他,就像我心目中仰慕的所有聖者、智者和藝術家:釋迦、耶穌、聖母瑪利亞、聖方濟、孔子、孟子、莊子、李白、杜甫、周邦彥、范寬、石濤⋯⋯以及禪宗大師們,在其中佔一席之地。同時,他也給了我某種生命的寄託,讓我知道有一種人,即使被全世界背叛了,仍能活得自在自如,不隨外在世界而兜轉。

對於政治家,我們看他的政績是否造福人民;對理髮師,我們看他的理髮技術;對於木匠,我們看他做出來的手工和傢俱:那麼對於藝術家、(作曲家和演出型)音樂家,我們看他的藝術與音樂裡訴說的東西,那才是最重要的標準。外在的種種際遇常常是我們不能左右的。但,那出於我們自己的內在東西,像藝術家的作品,愈是偉大愈是不為一時外在形勢際遇所影響。

所以,最後我再度請求想認識福老的人,請先把一切道聽途說先入為主的成見偏見擺在一邊,敞開一顆透明的心,聆聽福老的指揮,讓他的音樂與我們的存在直接摩挲接觸,彼此透過音樂交換交融所有可能的生命與藝術體驗與領會,那麼,我們得到的豈止是音樂而已!

親愛的朋友,祝福您!