2018-06-27 16:00:00牛頭犬

「愛情之外」(25&26&27/100)大正浪漫三部曲(上)

《流浪者之歌》ツィゴイネルワイゼン 1980年 鈴木清順作品

《陽炎座》陽炎座 1981年 鈴木清順作品

《夢二》夢二 1991年 鈴木清順作品

煩請參閱:

放映週報625期 「焦點影評」《東京流浪者》:鈴木清順的鏡像空間

釀電影 大正浪漫三部曲:鈴木清順的劇場幻象

鈴木清順的代表作《流浪者之歌 》很怪,怪到如果你沒聽過鈴木清順的大名,會搞不清楚究竟是因為資金短缺、技術能力不足,還是因為創作者存心惡搞,才會拍出這樣的影片來。片中有個頗為關鍵的段落,是做為第一人稱敘事的「我」青地豐二郎在部隊中接到家中妻子的電話,告訴他老友已死的消息,青地和妻子通話時都站在窗邊,面向對方,鏡頭隨著兩人一句來一句去,快速地橫移,觀眾很快就會發現,部隊的辦公室和妻子所在的客廳根本就是同一個場景,演員其實真的是面對面地說話(只不過拿著話筒),只是透過鏡頭的運動來暗示兩人之間的距離。不管是導演懶得分開來拍再剪接,還是他其實就是想要透過這麼不安的畫面來傳達心境,這個赤裸裸的破綻給了觀眾一種驚愕出戲的效果,明顯地意識到,這是假的,一切都是假的。

曾創作過名劇「美國天使」的劇作家東尼庫希納曾經這麼評論過劇場:「劇場裡的幻象永遠只能部分成功,因為這個媒介有它的限制,那冷卻的、物理上的距離,使你無法認同眼前的一切為真,因此劇場創造出了一種實驗性的體驗,在其中你既相信,也同時不相信。」在劇場這種實境呈現的現場經驗中,其實絕大多數的時候,觀眾都非常清楚明白自己所目睹的,是不可信、非寫實的情境,舞台上的門並沒有通往故事所暗示的空間,窗外也不是真實的景物;劇中人喝的不會是真的酒,拿的也不會是真的槍;並置的兩個場景可以相距天涯海角,但身處其中的人物卻可以隨時轉過頭來,就跟另一個空間裡的人對話;同一個演員可能演出兩三個角色,同一張臉只要換個髮型帽子、披件外套就可以轉換身份;死去的角色回到舞台,你會知道他變成了鬼魂;聚光燈下的人物突然面對著觀眾說話,你會知道那是他的真情吐露。一個擺明了是虛假的空間與情境,透過了一種默契、一套符號系統、一些暗示,讓台下的觀眾願意跨過那些距離與屏障,去相信那個背後,有種真實的意義與力量,進而迷眩、激動、領悟,這個過程是極其奧妙的,在相信與不相信之間,創作者與接受者之間可以完成一種極為詭妙的互動與共振,而這也正是我認為鈴木清順熱衷於在他的電影作品中「造假」,所具備的最重要動機。

鈴木清順的風格成形是在他1956年到1967年在日活片廠擔任類型片導演的時期,據他自己的說法是,因為這類常常以雙連片方式上映的B級電影,資金不足、劇本粗陋、演員呆板,無論如何也拍不出理想的作品,所以乾脆反其道而行,在陳腔濫調的情節中,冷不防地擺進一些不太尋常、不太正經、不太自然的橋段、動作與視覺,來增添突梯的趣味,甚至是戲弄類型元素,而漸漸形成了他獨特的鈴木式「坎普美學」Camp,這樣的創作性格,甚至被影評人佐藤忠男認為,是傳承自江戶時代與菁英式精緻藝術相對抗的「戲作」(類似鬧劇),來自於庶民的生活情趣與內在反叛。從1963年《野獸的青春》開始,鈴木自覺地走出自己獨特的路線,也就在那一年,美術指導大師木村威夫加入了他的班底,幫助他將視覺的衝擊力拉大到前所未有的強度,鈴木也得以透過這些這些極端風格化的空間,讓電影的情節不時走入一個個舞台般虛幻、矯飾、扭曲的鏡像世界裡,反過頭去照亮那些制式、重複、功能性的情節,暴露出它的荒謬反智,或也可能進一步去直指其所隱藏的內在核心。

這其中一個用以解讀和理解的關鍵是鏡像,傅柯在他的「另類空間」曾如此描述鏡子:「鏡子,是一個烏托邦,因為它是一個無場域的場域。在鏡子中,我看到我在我所不在之處,在一個虛擬地開場於表面之後的非實在空間中,我在那裡,在我不在之處,賦予我自身我自己可視性的某種影子,其使我能注視我自己在我所不在之處。」以我極為粗陋膚淺的理解並簡略地擺在對鈴木作品的摸索上,鏡像是一種虛影,是一種空間的假象,而當它與實存的空間事物並置時,可以視為一種現實世界的虛擬、反映、延伸或扭曲,而又像是人可以透過鏡子看見自己的形象,並建立起「我」的意識,這種由真實社會所投射出如鏡像般虛構的、異樣的世界,是不是也可以回過頭來,讓生存其中的人們藉此去關照自身處境,並建構出內在的主體性。

鈴木清順用來創造這種鏡像效果的方式,就是劇場中的舞台,《野獸的青春》中男主角宍戶錠潛入並試圖顛覆的兩大黑幫集團,他們的辦公室一者在酒店賭場的密室(透過隔音玻璃可監視店內客人),一者在電影院的幕後(銀幕上不斷有影片的投影),就有一種後台的隱蔽趣味,而其中一段黑幫大哥毆打毒癮情婦的情節,發生在有著巨大落地窗的室外,剎時間狂風大作,沙滾樹搖的背景也頗有種超現實的劇場效果;鈴木1964年的《肉體之門》描述美軍佔領下幾個流鶯的生活與愛慾處境,其中最主要的場景也就在一個轟炸後破敗的斷垣殘壁中,像是劇場裡搭出來既殘酷又原始的舞台;而鈴木在日活片廠後期最巔峰的兩部極端的代表作《東京流浪者》和《殺之烙印》,前者像是溫和地向片廠主事者低頭示好,後者卻又挑釁地甩了老闆幾巴掌(導致鈴木被日活解僱),也都有非常強烈鮮明的舞台效果,《東京流浪者》裡敵方的總部就躲在嘈雜鮮豔的舞池後台,是個近乎無彩的陰影聚集地,而且後台之後更還有個藏污納垢的後台,而與之對比的是癡戀著男主角哲也的女歌手,她所駐唱的那個酒吧,也是一個非常人工化的純白舞台空間,成為最後決戰的地點,那場戲裡,鈴木讓哲也從純白尖拱搭成的廊道進入舞台,有種滌淨罪惡般的傳道氣氛,然後舞台在槍聲中,光線從幽微晦暗到染上鮮紅(片中第一場對戰最後的背景就是全然的紅)再到明亮雪白(代表身穿淡色系且放逐北海道雪國歸來的男主角)最後又染上一抹痴迷的黃,極端不寫實,也極端風格化;至於把黑色電影類型一路推到精神分裂地步的《殺手烙印》,更處處都是怪誕離奇的空間,宍戶錠飾演的殺手所居住的公寓簡直是個迷宮,鏡頭遊走於迂迴的廊道,處處是令人意外的格局,而城市空間裡看似無限延伸的水泥柱與落地窗、無止盡的雨絲線條,更是不斷地製造視覺上的恍惚錯亂,最後荒謬至極的決戰也選擇在舞台:看不見敵手的拳擊擂台,盲目失控的槍響,毀滅的不知是仇敵、是摯愛,還是自己,三者看似對立卻又彷彿融為一體,一切都是如此地茫然、病態、虛妄無解。

我們於是可以發現,鈴木清順在他電影作品中擺入的舞台元素,顯然並不是鏡框式舞台那種模擬人生、洗滌性靈、盡可能把觀眾吸進去的表演空間,反而有著現代戲劇那種把觀眾推出去、逼觀眾起而評判的陌生疏離效果,更接近於布萊希特的「史詩劇場」。有意思的是,布萊希特的戲劇理論中非常重要的靈感來源,除了中國的京劇外,就是日本的能劇,而能劇也正是從小沈迷於江戶時代文化的鈴木清順(出身東京日本橋),非常重要的創作啟發源頭。

能的劇情(如果有固定明確的情節的話)多半是超自然的故事,主角(仕手)常常是心有未甘、眷戀塵世的怨靈,對著通常是僧侶之類的配角(脇),吐露自己無法平息的憤慨與悲緒,其中往往沒有太戲劇性的表演,都是用強烈象徵性的、低緩、幽玄的舞與謠,來做為感情與思緒的抒發。而在緊繃而靜態的能中,會穿插著較動態與滑稽的狂言,可協助解釋劇情,也可舒緩整體情緒。對我來說,鈴木清順的《流浪者之歌》在表現的概念上,十分接近於能。

《流浪者之歌》改編自內田百閒的小說「薩拉沙泰的唱片」。內田百閒是文豪夏目漱石的弟子,也就是黑澤明作品《一代鮮師》裡的主人翁,內田為人豪爽不羈、不在乎世俗名利,本身就帶有夏目漱石筆下那種特殊浪漫人物(「草枕」)的特質,而他的創作中最具特色的文類也就是隨筆,有著乍然而現的靈光綺思、細密微觀的人性透視,以及飄逸脫俗的狂想,在《流浪者之歌》的電影情節中就充滿了這種片段式、浮光掠影、信手捻來的即興趣味。片名所指的正是薩拉沙泰那首取材自吉普賽音樂的名曲,有著偏離正統、脫出常軌的異國情調,那股既慵懶又狂野、既感傷又激情的曲調,帶著強烈情緒上的對比衝突,呼應著故事裡狂妄得近乎原始而瘋狂的流浪者中砂(以及與之性格相反的青地),而更妙的是,原著的標題也同時指向了那張由薩拉沙泰本人演奏此曲的唱片,在錄音中,薩拉沙泰無法辨識的喃喃自語被無意地收音並保留在唱盤上,變成了珍貴而神秘的謎語,如鬼魅般縈繞在曲目之外,變成了聆聽者揮之不去的咒語。

也因此,呼應著這個題目,電影中呈現了兩重的怪異,第一層的異態就是中砂那種不受拘束、恣意妄為的吉普賽式生活態度,而第二層卻是看似謹守本份的青地,他眼中開展出的魔幻世界。是的,這部電影是以陸軍德語教官青地做為敘事者,描述他與中砂在海邊重逢後的一連串經歷,而其中最離奇之處,莫過於中砂所娶的妻子園,與他們在異地結識的藝伎阿稻長得一模一樣(都由女演員大谷直子飾演),而在中砂間接害死了妻子之後,前來接替那個位子的,正是有著相同容貌的阿稻,感覺就像是死而復生一般。兩個不同的人物卻有著相同的面目,這不也誘引著我們去想像:那麼外觀截然不同的兩個角色,會不會其實正是一個人分裂的兩種精神狀態呢?看來再正常不過的青地,反反覆覆地走進彷彿鬼怪入侵的幻境中,難道不可能那個與它宛如極端的中砂,其實正是他用以逃脫現實的一種狂想嗎(這不由得也讓人想起內田百閒的知交好友與算是同門師兄的芥川龍之介)?

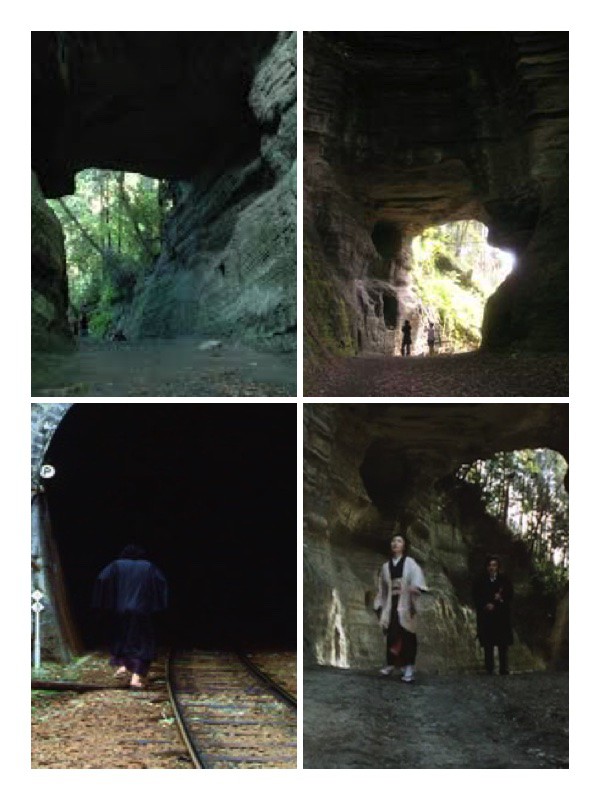

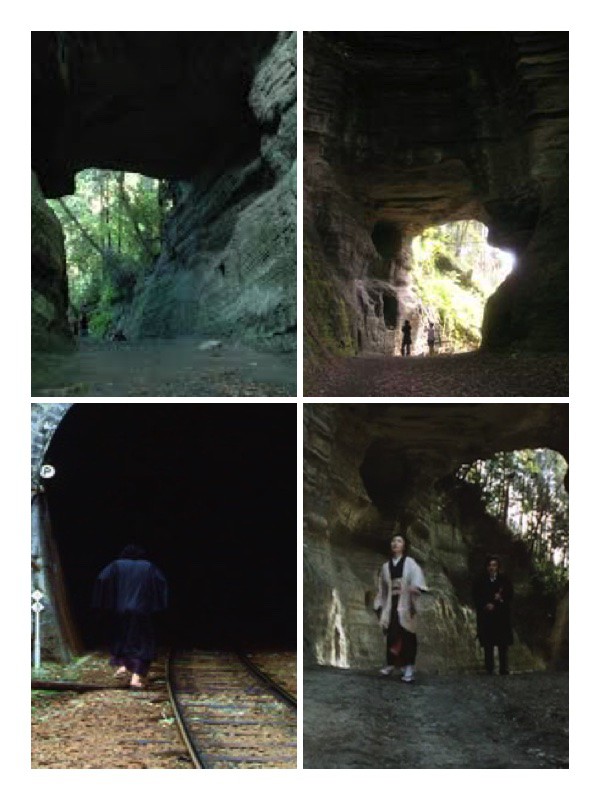

能劇中也頗常見,第一幕中直面(不戴面具)演出的仕手,到了第二幕便戴上了能面而變身為鬼魅(其真正的身份),說故事的人轉身變成了他故事裡真正的主角。此外,電影中反反覆覆地出現了隧道的意象,好幾次當敘事的青地一走過那條通往中砂家的隧道,就彷彿掉進到超現實的異世界裡,會發生離奇詭異的遭遇,這也讓人不得不想起能劇舞台上連接幕(後方是演員整裝調息的鏡之間)與本舞台的「橋掛かり」,象徵著真實與幻境、生命與死亡兩種異質空間的聯繫,走過了橋掛就等於步入了另一種如鏡像般存在的狀態之中。另外,能劇演員沉穩的、抽象的、傳達意境的舞與謠,在電影中也化為各個角色糾結於執念的動作表現與囈語,像是兩位主角青地與中砂相聚時反覆的吃喝、中砂妻子園失神剝著蒟蒻的動作、青地妻子吸吮熟爛蜜桃的飢渴,還有中砂對櫻花色澤骨骸的癡迷、青地重病小姨對鱈魚子的在意,到最後藝伎阿稻屢屢上門想討回所有中砂的書籍唱片等,都呈現出這些人物在情慾泥淖中無法脫身的癲狂,既想緊緊抓牢唾手可得的幸福不放,卻又永遠覺得還有一層更高的慾望需要被滿足,於是浮沉在生也折磨死亦不甘的邊緣,徘徊不肯離去。

鈴木清順透過這種劇場式帶有距離又充滿符碼象徵的概念,傳達出種種類似現實與鏡像並置的想法,許多我們看似相反對立的元素,在他的電影裡變成其實只是一體的兩面,就如最後走過橋的青地見到了中砂的幼女,一句看似恐怖離奇的童言童語,便混淆了那穿越陰陽的兩端,什麼是死亡(失去了什麼),什麼才叫做活著(肉體存在就算嗎),再也不是絕對與必然了。而對我來說,《流浪者之歌》更是從1967年被日活解僱後引發大風波因而遭冷凍10年無法拍電影的鈴木清順,他的自我辯駁之書 。在電影中,我們總是透過穿著西裝、住著洋房、具有西方理性思想的青地,去接觸各種看似偏斜的異態,特別是那一身東方裝束、居住和室、充滿奇思異想的中砂,而到後來,我們可能才漸漸地發現,那種看似「正常」的西方觀點或許只是個空殼,堅硬卻無趣,無法真正探觸到人內心深處的微妙流動,反倒是東方那種神秘與幽玄的視角,更能剝露人性的核心,而或許,在日活時期一直都受限於以西方類型電影的形式來做為創作框架的鈴木清順,他的那些「背離常態」與「莫名其妙」,其實就是那個屬於東方曖昧、隱晦、抽象、幽深、並置的心靈,在裡面所繪染的奇色異彩。

(未完待續)

《陽炎座》陽炎座 1981年 鈴木清順作品

《夢二》夢二 1991年 鈴木清順作品

煩請參閱:

放映週報625期 「焦點影評」《東京流浪者》:鈴木清順的鏡像空間

釀電影 大正浪漫三部曲:鈴木清順的劇場幻象

曾創作過名劇「美國天使」的劇作家東尼庫希納曾經這麼評論過劇場:「劇場裡的幻象永遠只能部分成功,因為這個媒介有它的限制,那冷卻的、物理上的距離,使你無法認同眼前的一切為真,因此劇場創造出了一種實驗性的體驗,在其中你既相信,也同時不相信。」在劇場這種實境呈現的現場經驗中,其實絕大多數的時候,觀眾都非常清楚明白自己所目睹的,是不可信、非寫實的情境,舞台上的門並沒有通往故事所暗示的空間,窗外也不是真實的景物;劇中人喝的不會是真的酒,拿的也不會是真的槍;並置的兩個場景可以相距天涯海角,但身處其中的人物卻可以隨時轉過頭來,就跟另一個空間裡的人對話;同一個演員可能演出兩三個角色,同一張臉只要換個髮型帽子、披件外套就可以轉換身份;死去的角色回到舞台,你會知道他變成了鬼魂;聚光燈下的人物突然面對著觀眾說話,你會知道那是他的真情吐露。一個擺明了是虛假的空間與情境,透過了一種默契、一套符號系統、一些暗示,讓台下的觀眾願意跨過那些距離與屏障,去相信那個背後,有種真實的意義與力量,進而迷眩、激動、領悟,這個過程是極其奧妙的,在相信與不相信之間,創作者與接受者之間可以完成一種極為詭妙的互動與共振,而這也正是我認為鈴木清順熱衷於在他的電影作品中「造假」,所具備的最重要動機。

鈴木清順的風格成形是在他1956年到1967年在日活片廠擔任類型片導演的時期,據他自己的說法是,因為這類常常以雙連片方式上映的B級電影,資金不足、劇本粗陋、演員呆板,無論如何也拍不出理想的作品,所以乾脆反其道而行,在陳腔濫調的情節中,冷不防地擺進一些不太尋常、不太正經、不太自然的橋段、動作與視覺,來增添突梯的趣味,甚至是戲弄類型元素,而漸漸形成了他獨特的鈴木式「坎普美學」Camp,這樣的創作性格,甚至被影評人佐藤忠男認為,是傳承自江戶時代與菁英式精緻藝術相對抗的「戲作」(類似鬧劇),來自於庶民的生活情趣與內在反叛。從1963年《野獸的青春》開始,鈴木自覺地走出自己獨特的路線,也就在那一年,美術指導大師木村威夫加入了他的班底,幫助他將視覺的衝擊力拉大到前所未有的強度,鈴木也得以透過這些這些極端風格化的空間,讓電影的情節不時走入一個個舞台般虛幻、矯飾、扭曲的鏡像世界裡,反過頭去照亮那些制式、重複、功能性的情節,暴露出它的荒謬反智,或也可能進一步去直指其所隱藏的內在核心。

這其中一個用以解讀和理解的關鍵是鏡像,傅柯在他的「另類空間」曾如此描述鏡子:「鏡子,是一個烏托邦,因為它是一個無場域的場域。在鏡子中,我看到我在我所不在之處,在一個虛擬地開場於表面之後的非實在空間中,我在那裡,在我不在之處,賦予我自身我自己可視性的某種影子,其使我能注視我自己在我所不在之處。」以我極為粗陋膚淺的理解並簡略地擺在對鈴木作品的摸索上,鏡像是一種虛影,是一種空間的假象,而當它與實存的空間事物並置時,可以視為一種現實世界的虛擬、反映、延伸或扭曲,而又像是人可以透過鏡子看見自己的形象,並建立起「我」的意識,這種由真實社會所投射出如鏡像般虛構的、異樣的世界,是不是也可以回過頭來,讓生存其中的人們藉此去關照自身處境,並建構出內在的主體性。

鈴木清順用來創造這種鏡像效果的方式,就是劇場中的舞台,《野獸的青春》中男主角宍戶錠潛入並試圖顛覆的兩大黑幫集團,他們的辦公室一者在酒店賭場的密室(透過隔音玻璃可監視店內客人),一者在電影院的幕後(銀幕上不斷有影片的投影),就有一種後台的隱蔽趣味,而其中一段黑幫大哥毆打毒癮情婦的情節,發生在有著巨大落地窗的室外,剎時間狂風大作,沙滾樹搖的背景也頗有種超現實的劇場效果;鈴木1964年的《肉體之門》描述美軍佔領下幾個流鶯的生活與愛慾處境,其中最主要的場景也就在一個轟炸後破敗的斷垣殘壁中,像是劇場裡搭出來既殘酷又原始的舞台;而鈴木在日活片廠後期最巔峰的兩部極端的代表作《東京流浪者》和《殺之烙印》,前者像是溫和地向片廠主事者低頭示好,後者卻又挑釁地甩了老闆幾巴掌(導致鈴木被日活解僱),也都有非常強烈鮮明的舞台效果,《東京流浪者》裡敵方的總部就躲在嘈雜鮮豔的舞池後台,是個近乎無彩的陰影聚集地,而且後台之後更還有個藏污納垢的後台,而與之對比的是癡戀著男主角哲也的女歌手,她所駐唱的那個酒吧,也是一個非常人工化的純白舞台空間,成為最後決戰的地點,那場戲裡,鈴木讓哲也從純白尖拱搭成的廊道進入舞台,有種滌淨罪惡般的傳道氣氛,然後舞台在槍聲中,光線從幽微晦暗到染上鮮紅(片中第一場對戰最後的背景就是全然的紅)再到明亮雪白(代表身穿淡色系且放逐北海道雪國歸來的男主角)最後又染上一抹痴迷的黃,極端不寫實,也極端風格化;至於把黑色電影類型一路推到精神分裂地步的《殺手烙印》,更處處都是怪誕離奇的空間,宍戶錠飾演的殺手所居住的公寓簡直是個迷宮,鏡頭遊走於迂迴的廊道,處處是令人意外的格局,而城市空間裡看似無限延伸的水泥柱與落地窗、無止盡的雨絲線條,更是不斷地製造視覺上的恍惚錯亂,最後荒謬至極的決戰也選擇在舞台:看不見敵手的拳擊擂台,盲目失控的槍響,毀滅的不知是仇敵、是摯愛,還是自己,三者看似對立卻又彷彿融為一體,一切都是如此地茫然、病態、虛妄無解。

我們於是可以發現,鈴木清順在他電影作品中擺入的舞台元素,顯然並不是鏡框式舞台那種模擬人生、洗滌性靈、盡可能把觀眾吸進去的表演空間,反而有著現代戲劇那種把觀眾推出去、逼觀眾起而評判的陌生疏離效果,更接近於布萊希特的「史詩劇場」。有意思的是,布萊希特的戲劇理論中非常重要的靈感來源,除了中國的京劇外,就是日本的能劇,而能劇也正是從小沈迷於江戶時代文化的鈴木清順(出身東京日本橋),非常重要的創作啟發源頭。

能的劇情(如果有固定明確的情節的話)多半是超自然的故事,主角(仕手)常常是心有未甘、眷戀塵世的怨靈,對著通常是僧侶之類的配角(脇),吐露自己無法平息的憤慨與悲緒,其中往往沒有太戲劇性的表演,都是用強烈象徵性的、低緩、幽玄的舞與謠,來做為感情與思緒的抒發。而在緊繃而靜態的能中,會穿插著較動態與滑稽的狂言,可協助解釋劇情,也可舒緩整體情緒。對我來說,鈴木清順的《流浪者之歌》在表現的概念上,十分接近於能。

《流浪者之歌》改編自內田百閒的小說「薩拉沙泰的唱片」。內田百閒是文豪夏目漱石的弟子,也就是黑澤明作品《一代鮮師》裡的主人翁,內田為人豪爽不羈、不在乎世俗名利,本身就帶有夏目漱石筆下那種特殊浪漫人物(「草枕」)的特質,而他的創作中最具特色的文類也就是隨筆,有著乍然而現的靈光綺思、細密微觀的人性透視,以及飄逸脫俗的狂想,在《流浪者之歌》的電影情節中就充滿了這種片段式、浮光掠影、信手捻來的即興趣味。片名所指的正是薩拉沙泰那首取材自吉普賽音樂的名曲,有著偏離正統、脫出常軌的異國情調,那股既慵懶又狂野、既感傷又激情的曲調,帶著強烈情緒上的對比衝突,呼應著故事裡狂妄得近乎原始而瘋狂的流浪者中砂(以及與之性格相反的青地),而更妙的是,原著的標題也同時指向了那張由薩拉沙泰本人演奏此曲的唱片,在錄音中,薩拉沙泰無法辨識的喃喃自語被無意地收音並保留在唱盤上,變成了珍貴而神秘的謎語,如鬼魅般縈繞在曲目之外,變成了聆聽者揮之不去的咒語。

也因此,呼應著這個題目,電影中呈現了兩重的怪異,第一層的異態就是中砂那種不受拘束、恣意妄為的吉普賽式生活態度,而第二層卻是看似謹守本份的青地,他眼中開展出的魔幻世界。是的,這部電影是以陸軍德語教官青地做為敘事者,描述他與中砂在海邊重逢後的一連串經歷,而其中最離奇之處,莫過於中砂所娶的妻子園,與他們在異地結識的藝伎阿稻長得一模一樣(都由女演員大谷直子飾演),而在中砂間接害死了妻子之後,前來接替那個位子的,正是有著相同容貌的阿稻,感覺就像是死而復生一般。兩個不同的人物卻有著相同的面目,這不也誘引著我們去想像:那麼外觀截然不同的兩個角色,會不會其實正是一個人分裂的兩種精神狀態呢?看來再正常不過的青地,反反覆覆地走進彷彿鬼怪入侵的幻境中,難道不可能那個與它宛如極端的中砂,其實正是他用以逃脫現實的一種狂想嗎(這不由得也讓人想起內田百閒的知交好友與算是同門師兄的芥川龍之介)?

能劇中也頗常見,第一幕中直面(不戴面具)演出的仕手,到了第二幕便戴上了能面而變身為鬼魅(其真正的身份),說故事的人轉身變成了他故事裡真正的主角。此外,電影中反反覆覆地出現了隧道的意象,好幾次當敘事的青地一走過那條通往中砂家的隧道,就彷彿掉進到超現實的異世界裡,會發生離奇詭異的遭遇,這也讓人不得不想起能劇舞台上連接幕(後方是演員整裝調息的鏡之間)與本舞台的「橋掛かり」,象徵著真實與幻境、生命與死亡兩種異質空間的聯繫,走過了橋掛就等於步入了另一種如鏡像般存在的狀態之中。另外,能劇演員沉穩的、抽象的、傳達意境的舞與謠,在電影中也化為各個角色糾結於執念的動作表現與囈語,像是兩位主角青地與中砂相聚時反覆的吃喝、中砂妻子園失神剝著蒟蒻的動作、青地妻子吸吮熟爛蜜桃的飢渴,還有中砂對櫻花色澤骨骸的癡迷、青地重病小姨對鱈魚子的在意,到最後藝伎阿稻屢屢上門想討回所有中砂的書籍唱片等,都呈現出這些人物在情慾泥淖中無法脫身的癲狂,既想緊緊抓牢唾手可得的幸福不放,卻又永遠覺得還有一層更高的慾望需要被滿足,於是浮沉在生也折磨死亦不甘的邊緣,徘徊不肯離去。

鈴木清順透過這種劇場式帶有距離又充滿符碼象徵的概念,傳達出種種類似現實與鏡像並置的想法,許多我們看似相反對立的元素,在他的電影裡變成其實只是一體的兩面,就如最後走過橋的青地見到了中砂的幼女,一句看似恐怖離奇的童言童語,便混淆了那穿越陰陽的兩端,什麼是死亡(失去了什麼),什麼才叫做活著(肉體存在就算嗎),再也不是絕對與必然了。而對我來說,《流浪者之歌》更是從1967年被日活解僱後引發大風波因而遭冷凍10年無法拍電影的鈴木清順,他的自我辯駁之書 。在電影中,我們總是透過穿著西裝、住著洋房、具有西方理性思想的青地,去接觸各種看似偏斜的異態,特別是那一身東方裝束、居住和室、充滿奇思異想的中砂,而到後來,我們可能才漸漸地發現,那種看似「正常」的西方觀點或許只是個空殼,堅硬卻無趣,無法真正探觸到人內心深處的微妙流動,反倒是東方那種神秘與幽玄的視角,更能剝露人性的核心,而或許,在日活時期一直都受限於以西方類型電影的形式來做為創作框架的鈴木清順,他的那些「背離常態」與「莫名其妙」,其實就是那個屬於東方曖昧、隱晦、抽象、幽深、並置的心靈,在裡面所繪染的奇色異彩。

(未完待續)

到處逛逛~http://www.ut-av6.org.tw