2017-10-21 23:00:00牛頭犬

「此情可問天」(10/10)回到初相遇

生命中許多影響深遠的關鍵時刻,在發生的當下,我們往往是無法察覺的。

第一次看電影《此情可問天》是什麼時候?現在腦中一點印象都沒有了。不過可以確定的是,我並不是在電影院裡看的,甚至看的還是殘缺不全、畫質粗劣的版本。

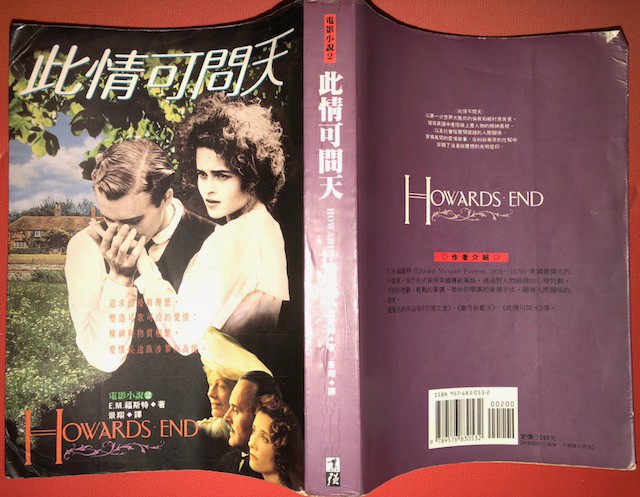

根據手上這本由業強出版、景翔先生翻譯的【此情可問天】,我在書背上的紀錄顯示,初次閱讀小說的時間是1992年11月24日至11月28日,而我可以確定電影是在讀完小說後,到我家巷口錄影帶店租片回家用電視看的,再對照我從1993年1月21日才開始寫的日記,錄影帶應該是在過農曆年之前就租借看過,所以大概推算,第一次看《此情可問天》的時間,就落在1992年12月和1993年1月之間,距離電影在院線上映演,已經有好幾個月的時間。1992年的秋天我剛進入高中,生活有了頗大的轉變,原本國中時代上學、課後輔導、補習、晚自習都在家附近循環完成的作息空間,一下子擴展到了台北的另一個區塊,上課的時間變短了,自己可以掌握的閒暇空檔也多了些,我終於能自由地閱讀一些與考試無關的書籍。那本被歸類在「電影小說」的【此情可問天】會成為我的書單,並不是因為文學上的興趣,也不是因為對電影的好奇(那時也沒看過電影),純粹是因為那本小說有著相當漂亮的紫色書皮,還有看起來非常夢幻文藝的書名,現在想起來,當初甚至還可能以為那是一本類似林白或希代出版的翻譯言情(軟調色情)小說,於是被荷爾蒙蒙蔽了理智,才花了200塊零用錢買下。一個當時已經16歲的高中生,知識如此淺薄,想來也是十分悲哀。

那年的11月底,應該是第二次期中考結束之後,我開始閱讀這本小說,印象還挺深刻的,在一個有陽光很舒服的假日午後,我斜躺在客廳的沙發上把書給讀完,之所以會記得,是因為讀完之後,我的腦袋像是被電到了一般,充滿了各式各樣的感觸,既覺得情緒異常激動,又覺得心靈受到撫慰,卻無法說出究竟感動在哪裡?或意義是什麼?就像是走了一段長長的旅程,結束後疲累又滿足,但到底經歷過些什麼,著實一言難盡。我只能把書擺在胸口,眼睛閉上,讓窗外打進來的暖暖陽光罩著我的臉,在透著紅橙色光線的眼瞼簾幕下,品嚐這份無法形容的美好。

正因為不知道這種激動與滿足從何而來,使得我狂熱般地四處找尋可以延續並分析這種感覺的方式,除了到書店和圖書館去翻找所有可能找得到的佛斯特作品,查閱相關的評論或解讀之外(當時以我的能力可以蒐羅到資源實在少得可以),最簡單的當然就是看電影版的詮釋。那時,這部由春暉影業負責台灣發行的電影已經從院線下檔許久,唯一可以觀賞的途徑就是七福影視發行的錄影帶,應該在看完小說後沒多久,我就租回了錄影帶來看,看得過程中我嚇了一大跳,怎麼會跳躍省略得那麼嚴重,小說裡好幾個重要段落居然都不見了。到了好幾年之後我才知道,原本電影的正常長度是140分鐘,或許因為當時一般VHS錄影帶的容量只有120分鐘上下,所以發行錄影帶的公司大刀闊斧地把影片砍掉了超過30分鐘,變成只有1小時45分鐘左右的長度,缺損掉的部分主要是施曼綺與魏如詩之間的交往情形(不知道是什麼樣的想法,讓做決定的人認為,剪掉這段對整個劇情結構毫無影響)、施曼綺受邀與魏家父女到Simpson's in the Strain餐廳吃烤牛肉(隨後魏亨利藉著幫施家租屋的機會向曼綺求婚不會因此變得很奇怪嗎)、魏亨利與曼綺在辦公室裡跳舞,還有魏家嫁女兒前,曼綺到舉辦婚禮的古堡觀看準備作業那一整段(包括她在廢墟裡問「誰在那裡?居爾特人還是薩克遜人?」)。

奇怪的是,故事的殘缺不全與影像的品質低落,非但沒有因此讓我感到失望厭惡,或覺得幻想被破壞,相反的,它不只滿足了我的想像,還多給了我一種抒情感性的領悟,對於人與人之間那種微妙、無法被強加定義的關係,似乎又稍更體會了一些。但說實話,在那個時候,無論對於小說或電影的意涵,我都是無能確切掌握或理解的,僅有的一點概念也不過是來自於小說最前面的那篇譯序,還有世界電影雜誌裡翻到的簡單影評,但經過了這二十幾年,即便是多看了好多電影、也多讀了不少書、多吸納了些許知識,現在的我可以花上數萬字,一項一項、一層一層去分析這部小說和電影,藉著一次又一次地重讀與重看,找到更多線索、更多意趣,但我總還是發現,當初最開端的那種感動依然在那裡,是無法解析、無法分類、無法形諸文字的,就如同你可以找出上千種愛上一個人的理由,但全部加起來卻仍然不會是愛。

接下來的幾個月裡,我又斷斷續續地向錄影帶店租了幾次這支錄影帶,反覆地重溫這部電影帶給我的感動,直到我在通化街當時還有在販售錄音帶與錄影帶的烏龍院(現在只賣海報與拼圖了)裡,找到了一模一樣105分鐘版本的銷售版錄影帶,從此之後,我就可以隨心所欲地想看就看這部影片。於是,在高中這三年以及接下來大學前兩年,寒暑假、期中考或模擬考後的下午、大學沒課的空檔,看這支錄影帶就像是種儀式,在制式的生活裡,給我一種紓解壓力、平靜心情、排遣寂寞的逃脫,竟然不知不覺地就來來回回看了超過40次,對裡面情節爛熟的程度,大概就只有台視午夜場錄下來後一直看到影帶脫磁的迷你影集「清秀佳人」Anne of Green Gable可以比擬。

到底為什麼可以這樣一看再看、百看不厭呢?我也說不上來,常在想,可能是因為這電影裡有著一種具張力的非戲劇感吧。曾經不止一次聽人說,《此情可問天》這部電影很平淡,沒有什麼戲劇性,確實也是,連在奧斯卡頒獎典禮上,主持人比利克里斯托也開玩笑地說,這部電影裡既沒人流血也沒人流汗,只有一堆對話。然而對我來講,這卻正是它最迷人之處,沒有高潮也就意味著沒有低潮,沒有詠嘆調與宣敘調的落差,對觀眾來說,你不會特別期待某個過癮刺激的段落,也就因此不會去嫌棄某些純粹交待瑣碎細節的過場,整部片一個段落接著一個段落都是恬淡溫和的生活情節,不懸疑不驚悚也不教人血脈賁張,但卻又不是沒有張力的,因為每個角色似乎都可以讓你投射一點點的自己進去,去想像自己面對這樣的處境時,會有怎樣的情緒,又該怎麼去應對,於是就會發現,這裡面當然有著扣人心弦的力量,編導將戲份平均地分配在眾多角色身上,觀眾獲得的絕不是單一的觀點,因而會在不同人物的認同中,看到藏在情節裡那些複雜難解的生命習題。

另一個《此情可問天》之所以會讓我看到欲罷不能的可能原因,我想是它的喜劇性。和那個莫名其妙中文片名所指涉的相去甚遠,《此情可問天》絕對不是一部什麼蕩氣迴腸的愛情悲劇,可以讓人寄託情感的憧憬,或是撫慰內心的創痛,相反地,它裡面關於愛的描述不只不太有什麼浪漫的成分,反而往往還挺現實的(可能是因為想像、寂寞、承諾或憐憫)。而一般電影介紹或影評不太會提到,這部電影中其實散布著一種很微妙的喜劇性,初次看的時候通常不會察覺,因為必須專注在故事情節的推動上,但多看了幾次之後就會發現,那種隱晦的笑點開始冒了出來,大概就和觀看電視情境喜劇影集的狀況有點類似,一旦你熟悉了那些角色的基本性格,接下來他們的一舉一動、一句話一個表情,就會讓人有心領神會的逗趣感,而且看的次數越多,發掘出來的笑點就越多,即使是到近幾個月,因為要寫這些文章而必須再重看幾次,每次都還是會被一些沒注意到的或遺忘掉的趣味,逗得難忍哈哈大笑,或許就是這樣,這部電影能夠和我保持著一種歷久彌新的關係。

第一次在大銀幕看完整版的《此情可問天》,已經是大學以後的事了,那時加入了電影資料館的會員,開始盡情地在那兒的錄影帶片庫中挖掘寶藏,而放映室例行舉辦的小型專題影展,則可以彌補許多經典我無緣在戲院裡欣賞的遺憾,當然最重要的一部就是《此情可問天》(不過不確定當初放映的是LD還是膠捲拷貝)。那是個相當震撼的體驗,電影片頭後的第一個畫面就讓我驚嘆得幾乎要發出聲音來,原來那個凡妮莎蕾格烈芙拖著長長裙襬走過草地的段落,竟然應該是那麼明亮,臉上的表情,連衣服上的皺摺都可以清楚地看見,我這才發現自己被那顆粒粗糙、色調不對還被裁切成電視比例的錄影帶欺騙了這麼多年,就更別提那被硬生生刪減掉的半個小時影片,在我終於看到的當下有多麼地驚訝了。所以,這「第一次」的大銀幕體驗,其實並沒有給我特別強的感動或更嶄新的觸發,或許是因為觀賞的時候,情緒真的太激動也太複雜了吧!但我不得不說,那樣的品質才是對的、是享受的,我雖然從不覺得非得要完整版(導演版)、大銀幕不可,才能讓人愛上一部電影,但確實,戲院裡的黑暗、足夠大的屏幕、完整構思的呈現,才是更接近對的、可以讓人享受而且投入的觀影方式。

當然我並沒有一回到家就把那支殘缺又畫質不清的錄影帶給丟了,那個糟糕的版本仍然繼續陪伴了我好一陣子,直到我知道了該怎麼在亞馬遜網站上下單,終於收到了美國版的錄影帶之後,它才真正地功成身退,之後,在錄影帶慢慢走入歷史前,我在重慶南路上的秋海棠,買到了翻拷版的第一片DVD,那時我甚至還沒有DVD的播放機器,幾年後又在亞馬遜買了正版的DVD,然後當藍光興起,又從同一個管道買了一張藍光,在2015年富商查爾斯科恩Charles S. Cohen買下了墨詮艾佛利製片公司的30部影片版權,開始一部部完成數位修復並重新發行後,我也毫不猶豫地買下這個版本的藍光,而再次被細緻度升級後,影片中美得懾人的英國鄉間景緻,給迷得七葷八素。

《此情可問天》這部電影對我的意義,不只在於它的美好陪伴著我度過了這二十幾年的歲月,更在於它開啟了我生命中一大段豐富而且快樂的電影旅程。一方面是因為這部片讓我迷上了詹姆斯艾佛利、E. M. 佛斯特,以及我最愛的女演員艾瑪湯普遜,由此放射狀地將一部又一部可能可以聯想到的電影(和文學和明星),全拉了過來,從而讓我有機會去看到許多我原本並不會特別感興趣去接觸的作品,然後再從那個作品延伸到其他更多的作品。另一方面,這部電影也讓我發現到,那種觀影後的狂熱與悸動,或許是可以透過文字而找到安置意義的地方,於是,我也開始把自己對於某些特別喜愛的作品,所產生的感動與想法,透過書寫紀錄在我的日記本裡,一段時間之後,我發現在面對自己喜愛或有感覺的電影時,便有了一種迫切的需要,必須將那些情節影像所帶來的觸發或靈感給寫下,不然那些東西就會像幽魂一樣,在我的腦袋裡轉個不停,彷彿只有一篇篇文章,才能讓自己和這些卓越作品間的緣分有個善了,也因此有了這20多年想戒也戒不掉的電影感想寫作。

不過這其中對我影響最重大而且深遠的部分,還是艾瑪湯普遜。在《此情可問天》之前,艾瑪只是個在英國當地小有名氣的搞笑短劇女演員,1981年曾在愛丁堡國際藝穗節拿到沛綠雅喜劇獎,曾與傑夫高布倫合演過名編劇理查寇蒂斯早期的喜劇電影《高個子》The Tall Guy,稍較重要的戲劇電影演出,則僅有在她當時丈夫肯尼斯布萊納執導的作品《亨利五世》henry V和《再續前世情》Dead Again裡,當詹姆斯艾佛利在為施曼綺這個角色物色女演員,而合作過數次的英國演員賽門卡羅向他大力推薦艾瑪時,艾佛利根本還沒聽過她的名字,更別提看過她的演出。那時列入考慮的女演員還包括有凡妮莎蕾格烈芙的兩個女兒:娜塔莎和裘莉理查遜Natasha & Joely Richardson,還有艾瑪的學姊蒂妲史雲頓Tilda Swinton,以及在劇場、電視及大西洋兩岸影壇都有知名度的米蘭達理查遜Miranda Richardson。據說艾瑪試鏡時並不是念劇本裡的台詞,而是用施曼綺的語氣態度,直接念佛斯特原著裡的一整段文字(艾瑪是劍橋英國文學系畢業的),讓艾佛利大為驚奇,當下就決定這個角色非她莫屬(還好這部片成本很低,而且資金大量來自日本,靠著海倫娜寶漢卡特在《窗外有藍天》的名氣就足夠說服投資者,相較之下艾佛利主要由好萊塢投資的下一部電影《長日將盡》在選角時,就出現了腥風血雨的經紀公司抹黑戰)。

艾瑪湯普遜確實也沒讓詹姆斯艾佛利失望,甚至還超乎他的預期,據艾佛利說,在拍片時因為忙得焦頭爛額,他通常不會去想到有關於得獎之類的事,但當《此情可問天》進行拍攝時,他在攝影機後看著艾瑪的表演,居然破天荒頭一次出現了個念頭:「她會因此入圍奧斯卡吧!」事實上艾瑪不只入圍了奧斯卡,也拿到了奧斯卡,甚至那一年幾乎所有影評人協會與被視為風向球的金球獎與BAFTA等所有最佳女主角獎,也全都被她一舉囊括。艾瑪湯普遜這個「女主角」其實是很特別的,雖然佛斯特在小說裡很多時候都是以施曼綺的角度在看事物、在表達思想,但電影裡卻很難呈現出這種主觀性,反而因此在大部分的場景裡,施曼綺都不是強勢主導情緒波折的動力,而更像是輔助協調情境的旁觀與陪襯,因此演員的表演如果太過,容易讓情節過度戲劇化,顯得喧嘩,如果太收,又容易變得平淡而不起眼,缺乏張力。艾瑪湯普遜很稱職地在前大半段都扮演著巧妙的助攻角色,你會發現,片中唯一必須和所有其他人物都產生直接互動關係的就是施曼綺,而艾瑪卻可以把她和每個演員間的對手戲,都處理得極為融洽順暢,自然得感覺不到任何疙瘩尷尬的存在,就像是個極佳的潤滑劑,盡力地在人與人之間減低摩擦。

但這種處處與人為善、試圖面面俱到的世故性格,卻又在艾瑪的表演中融入了一種脆弱,彷彿這種表現得體、善解人意的表面下,掩藏的其實是一股純真的恐慌與寂寞的顫慄,或許因為這個從小就必須撐起一個家的大姐,是必須要咬著牙勉力讓自己變得幹練靈活,才能讓自己和弟妹在這殘酷的社會中順利地存活下來。也因此,劇情中施曼綺幾乎是二話不說地就答應了魏亨利的求婚那個段落,在小說裡顯得有點唐突,但在電影裡看來卻似乎是理所當然(安東尼霍普金斯讓魏亨利變得更有魅力也大有幫助),更因此,當施曼綺發現了未婚夫的醜聞秘密之後的那場崩潰,會是如此驚心動魄,艾瑪將那積存在體諒優雅表面下滿滿的委屈苦衷,彷彿一瞬間全爆發了出來,卻仍必須強作鎮定,不能讓人發現自己的脆弱哀傷,其間的拿捏簡直神乎其技。也正因為這整個神奇的演出裡面,有一種完美的平衡感,既壓抑著情緒不可誇張作態,又必須維持一種可感受到的張力,而能夠讓整部片恬淡溫柔,卻不空虛乏味,更使得這個看似一路旁襯的角色,變成了真正主導全片基調的關鍵人物。

更厲害的是,出身電視喜劇的艾瑪,深諳佛斯特小說裡的那種諷喻與喜劇性,也在她的詮釋裡加入了一點低調微妙的幽默逗趣,前文所提到那種看的次數越多越覺得好笑的部分,往往都是來自於她細微的表情與肢體演出。說到這兒也順道提一下,原本在小說中有個滑稽的小片段,是在伊薇婚禮的前夕,魏夏禮開著車載著曼綺和他岳父等人到宴會即將舉辦的宅邸去做準備,途中疑似汽車撞到了某個東西,曼綺擔心傷到的是小狗或孩童,硬是要夏禮停下車去查看,但夏禮堅持不從,於是曼綺便大膽地從車上直接跳了下去(呼應前段茱莉姨媽和夏禮在車上的衝突),艾佛利讀小說時就對這一段印象最為深刻,或許是覺得可以拍出豐沛的喜感與戲劇效果(甚至他說拍這部電影最想拍的就是這一段),但拍攝過程中卻遭遇到挫折阻礙(碾死的是隻小貓,英國的工作人員打死不肯拍可能危害小貓的畫面,當時CGI也不發達,無法後製特效)結果只好作罷。說實話,即便艾佛利真的拍出了他滿意的效果,這個針鋒相對的誇張戲劇場面,也不盡然適合影片到中後段時越發沈潛的氣氛,最後只能被裁剪掉也不一定,一個作品的產生充滿了各種奇妙的意外,最後的樣貌也往往不是創作者可以完全掌控的。艾佛利也曾提到,原本小說副標題「唯有連繫」在賈華拉夫人的劇本裡也刻意擺進了施家姐妹的談話中,最後也可能因為太刻意了而被刪除。艾佛利還回憶到,在他和賈華拉夫人終於將這部片從三個半小時的長度剪到最後兩小時20分鐘的成品後,兩人一起散步回家,賈華拉夫人對他說:「好吧,就只能這樣了!」完全沒預料到,這部片會是他們最成功最傑出的代表作之一。

行文至此,已經叨叨絮絮、拉拉雜雜地寫了遠超過預期的篇幅,最後只再提一下《此情可問天》電影裡我最喜愛的段落就好。那是當艾瑪湯普遜所飾演的施曼綺首度造訪豪安居時,發現了魏如詩生前告訴她有著鄉野傳說故事的那棵栗子樹,詹姆斯艾佛利用仰角迎拍著陽光下老樹茂密的枝葉與碎白的小花,隨著風吹而輕柔地搖擺著,長達十秒一個滿溢詩情的鏡頭,攝影機以漫步的速度緩緩地向前移動著,拍攝的景物也自然任意地晃動,畫面是動態的,但傳達出來的氣氛卻是靜態的,這個世界彷彿在這個時刻停了下來,喧囂吵擾全被隔絕開,生命回歸到最單純認真、沒有差異算計的原點,像是從凡俗生活當中跳脫了出來似的。自此之後,我便不自覺地常常在行經樹下,或樓房陽台垂下的植栽旁時,會忍不住微微地仰起頭來,想像著自己回到了電影的那個時刻,短暫的幾秒,離開了眼前的目標、紛亂與限制,會突然覺得,汲汲營營的步調慢下來,焦躁的情緒也獲得沈澱,連肺裡吸進的空氣,也突然變得清新起來。

如果要問,《此情可問天》這部電影給我最大的意義是什麼?我想我會說,它給了我一種新的觀看世界的方式,到了25年後的今天,仍深深地影響著我怎麼樣去閱讀每一本書、觀看每一部電影,以及思索每一個生命可能的問題。

參考書目:

【此情可問天】Howards End 景翔譯 業強出版社

【The Films of Merchant Ivory】 Robert Emmet Long

【James ivory in Conversation:How Merchant Ivory Makes Its Movies】 Robert Emmet Long

【論美】On Beauty 莎娣史密斯著 郭品潔譯 大塊文化出版

【別預期爆炸:洪席耶論美學】 紀蔚然著 印刻出版

(全文完)

(悄悄話)

2017-11-20 10:01:40

BTW...不知道為什麼...看你的最新發文

覺得Emma令人想到...郎祖昀?!