2017-09-16 14:00:00牛頭犬

「此情可問天」(9/10)論美

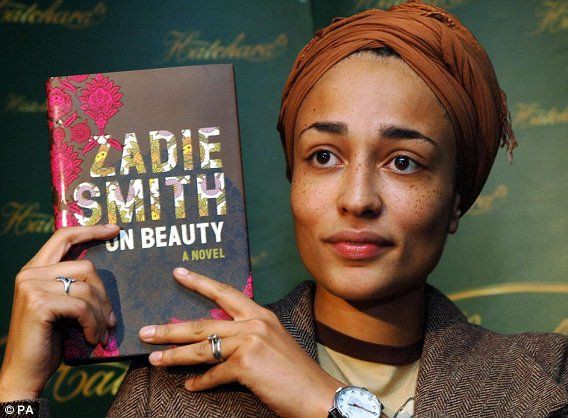

有著一半牙買加血統的英國女作家莎娣史密斯Zadie Smith,以佛斯特小說【此情可問天】的故事架構為藍圖,於2005年完成了自己屬於21世紀的版本【論美】On Beauty,獲得了柑橘文學獎Orange prize for fiction(貝利女性文學獎的前身)。史密斯並非亦步亦趨地重現經典,反而天才橫溢地將故事情節中的事件與人物拆解,分散放置到自己所設計的兩個中產階級家庭與波士頓學院生活之中,看看跨越了近一個世紀之後,佛斯特所指出的社會與人性困境,是否仍然在這個世界上重複地搬演,是否也可能有了些許的轉變。而莎娣史密斯這本小說最精彩之處,就如同其書名【論美】所指涉的,將佛斯特在【此情可問天】裡探討的主題,推向了美學思考的層次。

你或許會想,佛斯特的【此情可問天】講的是社會階級上的衝突與和解,跟美學又有什麼關係呢?或許我們可以借用當代法國哲學家賈克洪席耶Jacques Rancière的美學論述,來得到進一步的理解(劇作家與學者紀蔚然先生於2017年6月出版的【別預期爆炸:洪席耶論美學】透過十篇講座解析,非常可親且生動地闡述了洪席耶重要著作與論文的精要意涵,以下文章摘取了部分觀點來探討【論美】情節內在的意趣,希望不會有太誇張的扭曲誤譯)。19世紀之前,西方用以評斷藝術之優劣高低的準則,是亞里斯多德的詩學體制,講求的是作品中的一切事物都有其應在的相對位置(「可感的配置」Le partage du sensible):一個人是什麼樣的身分、會做什麼事、說什麼話,應該有其規則;什麼東西該被留下,什麼東西該被裁切,也都有分寸;什麼樣的風格形式,該承載什麼樣的內容,同樣都是固定的。而藝術的模擬是為了再現世界的真實與通性,所以這些美學配置的法則,也就會和現實社會上的層級與既有秩序,有著一定程度的相符,一個作品的好壞關鍵在於它是否適當,符不符合社會觀感上的期待,因而這種概念下的好作品,也常常會回過頭去讓現狀合理化,強化階級與統治堅不可摧的形象。

而當民主與平等的思潮開始逐漸覆蓋歐洲社會,上述評價藝術的觀點便會顯得越來越狹隘,於是有了美學體制的產生。美學體制最大的特點就是將藝術從層級、題材、文類中給釋放出來,沒有制式的規定,並取消它的實用功能性(倫理教化意義),讓它成為獨立非凡的個體。也因此,作品所欲傳達的,與觀眾所能接收到的之間,便必然會產生斷裂,不再有固定的意義,也不再有理性形式對感性內容的壓制,觀眾於是被推到了不上不下的懸置感中,從而感受到藝術內在的矛盾性:其一是,因為它極端無用,並與現實功利生活完全區隔開來,所以我們可以從中體驗到異於日常的感受,因而對理所當然的事物產生質疑;其二是,又正因為它沒有目的性、不被歸類,所以它是自由的象徵,許諾著一個不受分割的經驗領域,提供了一個未來的想像空間,可能激發出我們起對現有體制的反抗行動,於是,它又進入到了生活之中。在這裡,經由重新配置,使得政治(讓不見的被看見,讓無聲的發出聲)與美學、藝術有了底層的流動,產生了關係。

在【論美】中,莎娣史密斯刻意將佛斯特筆下權威的家父長:魏亨利,分裂為思想光譜兩端的兩個藝術史學者:霍華貝爾西Howard Belsey和蒙提吉普斯Monty Kipps,他們都是林布蘭專家,彼此在學界、出版界、評論圈中針鋒相對,卻沒意識到其實對方就是自己的另一面,都犯著同樣的人性謬誤。蒙提吉普斯是個大右派,是個文化保守主義者,他致力於保留自己黑人文化的根,卻反對提供更多機會給出身底層、缺乏資源的同胞,認為只有自由競爭才能讓有潛力者發揮自己,也因此常成為殘酷的剝削者;霍華貝爾西則是個自由派,布希亞Jean Boudrillard的信徒(相信表象已取代真實,真實不復存在),也熱衷於德勒茲Gilles Deleuze「無器官的身體」Body without organs的美學概念(小說中透過他女兒之口),他自認為世故超然而蔑視世俗禮教,藉著批判來遮蔽自己的卑微與脆弱,卻也因此找不到可以安置自己心靈的立基之處。小說中透過一場會議中兩人的唇槍舌戰(蒙提將在威靈頓大學發表系列演說,霍華擔心他會對學生散布法西斯思想,因此要求蒙提事先提出講綱供委員會評估,因此掀起學術與言論自由之爭),質疑了當前西方社會知識份子圈中主流的自由派威權,那些理論、主義與禁忌,是否可能反過頭來禁錮了思想的自由,也隔絕了與草根庶民之間的聯繫?

莎娣史密斯用犀利的諷刺,揭現這個時代要打破階級差異、尋求階級融合,和一個世紀前佛斯特所期盼的那個樣貌已經不甚相同。究竟我們幫助底層出身的孩子、給予他們更多的資源、讓他們有機會受更高等的教育,為的是什麼?是為了讓他們能夠用和我們一樣的眼光來看世界?為了消弭折磨自己內心的罪惡感?還是為了擁有救贖他人的成就感?佛斯特筆下感情用事的施海倫,到了21世紀的《論美》分裂成貝爾西家的三個兒女,特別是女兒佐拉Zora和小兒子列維Levi,他們所試圖拯救的,一者為沒錢也沒學歷進入大學就讀的天才饒舌歌作家卡爾Carl,另一者則是在街頭打滾維生的一群海地難民。其中最有趣的是,卡爾在一場饒舌歌表演競賽中大出鋒頭後,吸引了當時在場的大學詩歌創作教授的注意,教授問他:「你有興趣琢磨你的東西嗎?」於是他便開始以無學籍的身份到威靈頓大學去上詩歌課,教授要讓他知道他的饒舌是由什麼東西組合而成,「其中的文法就在你大腦的硬體接線裡面,你幾乎已經想出商籟體的十四行詩了,你毋須明白詩體的規則就能寫得出來 ─ 不過那不代表你的寫作沒有格律可言。」這便能逼著我們去思考,究竟藝術與美學是什麼?應該要更接近直觀直覺的感官感受,還是理性分析出規律通性的學術趣味?就像是卡爾在聆聽莫札特的安魂曲後,很快就知道哪個段落是屬於他的,而佐拉則需要透過樂譜按圖索驥地找到感動,兩個人所感知到的美截然不同,也因此最後便必然引發痛苦的衝突。

這樣的對比在小說中頻繁地出現,反覆挑起讀者的思辯。除了詩歌之外,最重要的當然是負載著關鍵意念的繪畫,在佛斯特【此情可問天】中做為傳承象徵的豪安居,到了史密斯的【論美】裡,變成了一幅畫作,而那幅畫卻還不是文中著墨最多的林布蘭作品。在這裡先談一下林布蘭的作品在書中的意趣,他的畫以濃烈的油彩色塊,呈現出強烈戲劇性的光影,藉此凸顯出畫中人物(包括他最喜歡畫的自己)鮮明而迥異的人性,在他所身處的17世紀,那是非常大膽且反叛的。小說裡花了一大塊篇幅來描寫美學教授霍華貝爾西與一幅林布蘭畫作「布商同業公會理事」間的複雜情結:霍華是反林布蘭派的學者,在他即將登場的演說中,他要指出畫作中人性刻意被彰顯強化的部分,是荒唐而且謬誤的,這幅畫六個望向畫外的理事們,那如智者賢士般理性思索的表情,傳統被認為是個下評斷的瞬間,而那評斷不只是對當時被提出的問題,也是對觀看畫作的人們,霍華認為這根本就是強加附會,那其實不過是六個荷蘭人付了錢,要畫家拿起筆來強調(或假造)出他們富有、成功又具道德感的形象罷了,純粹只是個商品,哪有什麼崇高意念?但小說又隨即提到了霍華第一次見到這幅畫複製品時的強烈感受,那是他14歲的時候,出身微寒又毫無文化涵養的他,被畫裡這些人的目光給嚇到了,當下無法做出任何回應,卻發現到自己被逼著,在心裡做出了「一定要脫離現狀」的決定。

這不正是藝術的神妙與偉大之處,它不為任何教化或指導生活的意義而誕生,卻因為它內在獨有的那種脫離世俗的美,讓原本主動在觀看的人,反過頭來感受到被藝術回望的灼熱目光,因而意識到自己的卑微醜惡,因而發現了這井然僵化世界中的裂隙,於是決定要改變自己的生活。霍華年少時親身體驗過這樣的震撼,在成長之後卻否定了一切,變成了一個高傲又犬儒的批判者,到底該算是進化抑或是墮落?和酸腐的霍華幾乎呈現完全相反性格的,則是他來自美國南方的黑人妻子琪琪Kiki,也就是【論美】版的施曼綺,莎娣史密斯在書裡把她塑造出如同大地之母的形象,既熱情樂觀也敏感多慮,雖然沒有她丈夫和三個兒女的學識,卻往往最看得清楚知識份子們不願正視的盲點。而小說中將帶有傳承意味的畫作遺贈給琪琪的,也是另一個不懂學術、沒有主義的女性:吉普斯家的女主人卡琳(對應於【此情可問天】的魏如詩),兩個人在短暫的交誼中發現了彼此間巨大的思想歧異,卻反而因此讓她們更珍視這獨特的、無功利性、純然直覺的感情互動。

因此,對於小說裡那幅具有關鍵情感意義的畫作,史密斯所做的選擇便顯得格外有意思。那是海地畫家海克特伊波利特Hector Hyppolite的作品「爾茲莉女神」Maitresse Erzulie(小說作者註記中誤植為法國哲學家讓伊波利特),和林布蘭多數代表作一樣,是幅人物畫,但質地卻截然不同。它既沒有景深、沒有透視,也沒有精細的筆觸與充滿張力的表情,黝黑的裸女飄浮在畫框中央,四周環繞著花卉水果與鳥類蝴蝶,畫風極為原始,簡直就像孩童塗鴉的筆觸,既平板又抽象,但它卻就是有種魔力,可以吸引住觀看的人們。而畫中所繪的那位巫毒教女神爾茲莉,她的傳說也很有趣,據出身加勒比海的卡琳所說,她是代表著「愛、美、貞潔、理想、嫉妒、復仇、喧囂、善意、健康和幸運」的女性與月亮之神,好像什麼都有,彷彿「所有天主教的聖人合而為一」,於是琪琪想起了霍華所說關於西方基督教二元對立思考模式的問題,但卡琳顯然沒什麼興趣,只說她很喜歡畫中的鸚鵡。 (註)

這兩個女性的感情剛好對比了學院裡為了理念、知識、權利與自由而產生的明爭暗鬥,她們對美的感觸是直觀的,她們清楚地意識到藝術是跳脫出生活、迥異於生活、超越自生活的,卻反而更讓她們能夠從藝術的美當中,看到生活日常的荒謬性,並找到生命中苦痛失落的支撐與寄託,卡琳在那幅畫後留下的那句話「There is such a shelter in each other」(摘取自莎娣史密斯的丈夫尼克萊爾德Nick Laird的詩「血緣」Pedigree),譯作「你我身上皆有庇護可以收容彼此」,看來似乎要強調兩人萍水相逢卻深刻的友誼,而我認為這更是在描述人與藝術之間的關係:對那幅「爾茲莉女神」畫作來說,讓一個不為了理論、不為了展示,而是真心直覺地喜愛它的人收藏,它才不會變成一個物,它的存在才有真正純粹感官上的價值;而對不懂藝術、無關創作的琪琪來說,作品中脫俗的、開闊混同的美,則是可以讓她將任何狀態下的心靈,恣意地安放其中的理想世界,兩者互為庇護。

藝術不為生活所用,但卻可能為生活揭露出核心的價值或未來的想像,這是莎娣史密斯為佛斯特的詩意追尋,另闢蹊徑所開展出來的闡釋,讓這本自身就已經非常精彩的小說,也成為回頭去重讀【此情可問天】時極佳的導引。

或許,我們也可以嘗試著以美學與生活間的關係,來進一步理解佛斯特【此情可問天】裡的人物與情節。在紀蔚然先生為我們解析洪席耶哲學的【別預期爆炸:洪席耶論美學】中,有一講是針對洪席耶談福樓拜【包法利夫人】Madame Bovary的論文「為何得殺了艾瑪‧包法利」所提出的分析,簡而言之(希望不會因此脫離本意太遠),福樓拜是純藝術的擁護者,對他來說,民主與平等(題材與人物並無貴賤之分,藝術與生活並無隔閡)只應該發生在藝術的風格之中,而不是在真實的世界裡,但他筆下的艾瑪包法利卻是個美學熱的代表人物,對於藝術過於熱衷,並試圖把人生活成藝術,而且她也誤將藝術中純然感官、無目的、無欲求的愉悅,視作可以落實在生活上擁有的事物特質,甚而還強扣上意義的枷鎖,因此為了藝術,艾瑪包法利必須死。

這便是洪席耶認為福樓拜非得在小說最後殺了包法利夫人的原因,但哲學家本人並不完全認同,因為他認為「生活藝術化是歷史趨勢的正常發展,更是藝術民主化的表徵」,於是,洪席耶也提到了「藝術從廟堂流向民間的過程」,其中很重要的代表性人物便是英國藝評家約翰羅斯金。羅斯金非常著迷於中古世紀的哥德風格,特別是其中的裝飾元素,因為他認為裝飾藝術,是種功能與表達兼具的形式,打破了高貴與非高貴藝術間的藩籬,讓藝術可以貼近生活,還可以表達社會生存的各種模式。而佛斯特正是服膺於羅斯金理論的信徒,在追求崇高美好詩意的同時,他也期待詩意能夠進入真實生活之中,因此,在【此情可問天】中,為什麼巴連安必須死?或許和艾瑪包法利必須死的想法剛好相反:因為他拒絕把自己的人生活成藝術。

巴連安其實是一個高貴得會讓人心疼的角色,他的行為絕少有自私殘酷或厚顏無恥之處,但偏偏在佛斯特筆下卻總是得不到太多同情,甚至還有些窩囊可笑,或許正因為他身上帶有著佛斯特自己擺脫不去的書獃子氣息吧!他閱讀羅斯金的【威尼斯之石】,卻讀不到裡面關於勞動價值、獨特性與民主的意涵;他聆聽貝多芬的「英雄交響曲」,卻聽不到真正英雄從沈船與惡魔走過的絕境裡再度躍起的激昂;他模仿梅芮狄斯George Meredith小說【理查德法弗爾的苦難】在野地漫遊等待黎明,卻不曾想過如書中男主角般為名譽與愛人而奮戰。藝術對他而言是與生活無涉的,所以他可以一面享受著當時最美好的思想、音樂與文學,一面又忍受著醜惡平庸又貧乏的生活,卻絲毫沒有意願或勇氣去挑戰現實,反而是被旁人拖來轉去地越磨越悲慘。

創作於20世紀初期的【此情可問天】和19世紀的【包法利夫人】時代氣氛自然大不相同,福樓拜所面對的是大革命的後遺症與民主病的偏見,所以他得要讓平等與革新只留在文學裡面,而佛斯特遭遇的是整個社會階級貧富間對抗壓力即將潰堤的時刻,他必須提出在現實生活裡改變、重構並找尋和解的方法,美學體制中打破層級、重新配置的概念,必須真正進入到社會與日常裡才行,所以巴連安必須死,他的死不只擾動了原本僵硬制式的結構,也讓藝術可以從純然感官的饗宴,變成生活中思考與覺醒的引導。

到了20世紀後期電影版本的《此情可問天》,世界已經在兩次大戰與冷戰中翻了又翻好幾個跟斗,這時電影編導反而又賦予了巴連安之死一種浪漫的悲壯意義,詹姆斯艾佛利將巴連安心中對於詩意、美好、悲愴、絕望等種種藝術性的渴望,透過極美的畫面(荒野漫遊、夜樓觀星、雨中夢境)展現出來,觀看的眼神中充滿了同情與理解,也因此當最後死亡降臨時,導演使用的慢鏡頭,便更能準確地激起觀眾心中的震撼,意識到這社會的處境必須改變,我們的觀點也必須改變。

再到了21世紀的【論美】,莎娣史密斯將巴連安的角色拆解成為饒舌樂天才卡爾、海地難民與一部分的霍華貝爾西,到最後,她並沒有殺死任何一人,或許因為到了這個年代,角色被賜死早已經不再是表達藝術觀點的最激烈手段,她只讓她筆下的人物淡出,不知去向或回歸原本的日常,唯一留下的是霍華,在人生中最關鍵的那場講座中,他赫然失語,只見原本用以提出批判論述的畫作,在滑鼠點擊下不斷地被放大、被放大(畫框所涵納的東西越來越少、越來越少),最後只剩下裸女身上近似抽象畫般的色塊,那紛亂堆疊的顏料,有點兒模糊卻充滿了生命力,變成了純然感官的美,但史密斯卻在這裡寫著「提示著即將到來的事物」,也暗指著未來,暗指著生活的可能。

(註)莎娣史密斯似乎與電影《此情可問天》的導演詹姆斯艾佛利對於佛斯特「唯有連繫」的概念所見略同,在電影版的片頭,片名出現之前,艾佛利選了一幅繪畫,像是在為整個故事定調(也就是「唯有連繫)這個概念),那是法國野獸派畫家安德烈德蘭André Derain的名作「跳舞」La danse,和史密斯選作傳承象徵的畫作「爾茲莉女神」有些神似,大膽的色調、扁平無景深的構圖、缺乏明暗對比與細緻的線條,自然的動物植物如圖騰般象徵性地佈置周邊,人物的臉部表情宛如原始民族的雕像一般,在「跳舞」中裸體的女子伸長了手臂與旁邊的女子舞動,姿態自然而隨性,後方還有個輕鬆坐著的旁觀者,連蛇鳥樹草也彷彿在共舞,像是個未被侵入的世外桃源,這種原始的、自由的、本能的、融合的詩意,似乎正是艾佛利認為,佛斯特在他小說作品中所追求的那種生命價值。