2017-05-25 18:00:00牛頭犬

「愛情之外」(20/100)《墨利斯的情人》

《墨利斯的情人》Maurice 1987年 詹姆斯艾佛利作品

(文中有雷雷雷雷雷)

在E. M. 佛斯特所寫的六本長篇小說中,普遍被認為品質較差、角色塑造與情節鋪陳缺陷較多的,是【最長的旅程】The Longest Journey和【墨利斯的情人】Maurice,而這兩部作品卻剛好都是佛斯特自述心境,最接近自傳性的私密創作,或許正如他自己所說:「由於陷得太深了,又太久了,因此無法對作品做出正確評價。」也因此當美國導演詹姆斯艾佛利在完成《窗外有藍天》A Room with a View並大獲成功之後,決定要再將【墨利斯的情人】搬上大銀幕時,受託擁有佛斯特作品版權的劍橋大學認為,改編這個故事既可能過度張揚佛斯特的同性戀身份,又無法提升強化他的文學聲譽,因此便婉拒了艾佛利的要求。

【墨利斯的情人】最受評論者詬病的地方,也是另一個佛斯特遲遲不敢出版的重要原因,就在於那個讓有情人可以長相廝守的美好結局。佛斯特的老同學,也同為布魯姆斯伯里文化圈成員的利頓史特拉奇Lytton Strachey(電影《玻璃情人》Carrington中強納森普萊斯飾演的那個脾氣古怪的老學究),也是個同性戀者,在讀了這部小說後就很不滿意這個收尾,他認為墨利斯與亞歷克之間的關係,是純粹由好奇心與肉慾所支撐,頂多只能維持六個星期而已。事實上在最早的初稿中,佛斯特確實寫了一個比較悲觀的收場:亞歷克遠行前往阿根廷,墨利斯期待著再相逢之日(後來收錄在他的文集【阿賓格的豐收】Abinger Harvest中)。或許這還真是個在小說的美學與邏輯上,較為寫實也更為堅固的選擇,但對於佛斯特來說,延續著前文一路順下來的概念,「安排一個幸福的結局卻是絕對必要的」,因為他必須要肯定性、肯定愛情、肯定跨越階級、肯定擁抱自己真實內在的人物,要不然就根本不會有創作出這本小說的動機來,佛斯特正是要透過他的寫作,來為自己內在的掙扎找到可以安頓的地方。所以他說:「我執意無論如何要讓兩個男人相愛,並在小說所允許的範圍內,讓他們的愛情可以永遠延續下去。」而且他不要模模糊糊、曖曖昧昧的氣氛,他透過了亞歷克之口明確地說出:「我們可以再也不用分開,就這麼決定了That's finished。」篤定而堅決。

或許正因為知道無法出版,或許正因為這是個必然要對自己存在負責的作品,【墨利斯的情人】中有一種大膽的任性,像是在暗處對著時代嘶吼對抗著。1950年代中後,佛斯特又再度翻修增補這本小說的內容,性的成分比重更為增加(註1),還強化了墨利斯與亞歷克間的感情連結,使得【墨利斯的情人】成為他創作時間最為漫長的一部作品。當然佛斯特會進行這次的翻修,也絕不只是偶然的一時興起,1950年代初期,美國麥卡錫主義與非美活動調查委員會以反共為名鬥爭異己,立場左傾的同性戀者也成為被刻意打壓的對象(【墨利斯的情人】的稿件在美國私下在佛斯特朋友圈中傳閱時,還得秘密收藏以免被當局以猥褻物品查扣),這樣的冷戰氣氛傳到了大西洋對岸的英國,對同性戀者的獵捕也變得更為激烈。1952年,二戰期間協助盟軍破解德國密碼系統的亞倫圖靈,因猥褻與性顛倒行為罪遭逮捕,被迫接受荷爾蒙治療,兩年後服氰化物自殺;1953年莎劇界巨柱級演員約翰吉爾古德,在雀爾喜公廁遭相同罪名逮捕,也造成他數個月後慘遭精神崩潰打擊。而正因為這些有名望的人物因醜聞而發生悲劇,社會才開始重視這種設陷阱捕捉同性戀者、以刑法規範私人領域的法令,是否有其不合時宜之處,於是有了沃芬登爵士引領的調查委員會在1957年所提出的「沃芬登報告」The Wolfenden Report,明確建議成年人私下相互同意的同性戀行為應不再屬於刑事犯罪。然而這項提案在當時極保守的英國社會中仍是爭議極高,議會遲遲不敢更動那些從維多利亞時代就立下的法令,「沃芬登報告」直到十年後才真正通過。因此我們可以理解,在1950年代中後期,面對政府部門的打壓侵犯、社會普遍的敵視偏見,佛斯特心中必然會產生的激動與憤慨,而必須訴諸於文字的宣洩。在【墨利斯的情人】中他透過催眠師之口,說了「英國一向不願意承認人性」,而在1960年寫下的新版札記中,他也近乎絕望地寫著:「『沃芬登報告』將會無限期地被否決,警方會繼續對當事人予以起訴,坐在法官席上的克萊夫會繼續宣判被告席上的亞歷克有罪,墨利斯則有可能免受指控。」裡面有著深刻的悲哀。

1980年代中,美國導演詹姆斯艾佛利在拍攝《窗外有藍天》後,他閱讀了所有E. M. 佛斯特的長篇小說,並決定要改編【墨利斯的情人】成為電影,但首先遇到的難題就是劍橋大學的抵抗,負責執行佛斯特遺產的基金會並不希望佛斯特的性傾向成為世人的焦點,於是一直不肯釋放版權。然而烈女怕纏郎,艾佛利的長期製片搭檔伊斯麥墨詮Ismail Merchant實在是個太厲害的社交高手(註2),在長袖善舞的他積極斡旋之下,最後劍橋大學不只願意提供電影版權給他們,連學校的校園都願意開放讓他們去拍攝。而另一件麻煩事則在於,艾佛利一直以來最依賴的編劇露絲鮑爾賈華拉,也是佛斯特文學的專家,那時正閉關在寫她野心最大的長篇小說【三大洲】Three Continents,完全無暇分神改編劇本,於是不得已,艾佛利只好親自下海,找來了出身英國公學與劍橋並熟知其內情的基特海斯奇哈維,一起著手文字影像化的工作,才完成了電影版的《墨利斯的情人》。

令人好奇之處在於,明明當初開拍《窗外有藍天》是被打鴨子硬上架,後來拍《此情可問天》也是賈華拉夫人三催四請地堅持下才開始,詹姆斯艾佛利對於佛斯特的小說根本就不那麼熱衷,卻為何又這麼迫切地想改編 【墨利斯的情人】呢?其中一個原因或許是他那個胎死腹中的「伊薛伍德計畫」。原本艾佛利想要近距離地拍攝當時已80多歲的小說家克里斯多福伊薛伍德,他的生活、記憶與藝術創作(他是佛斯特的多年摯友,也正是【墨利斯的情人】出版的關鍵推手),無奈伊薛伍德在1985年末病重纏榻,紀錄片還沒來得及籌到資金開拍,他就溘然長逝了,這對艾佛利來說是創作生涯中非常大的遺憾。

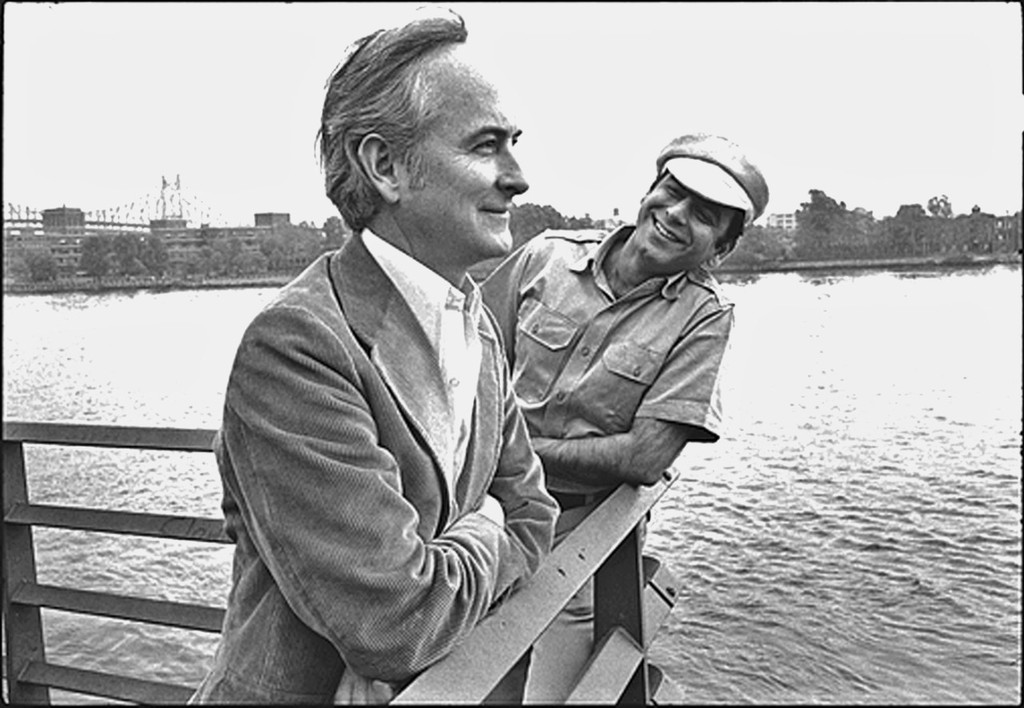

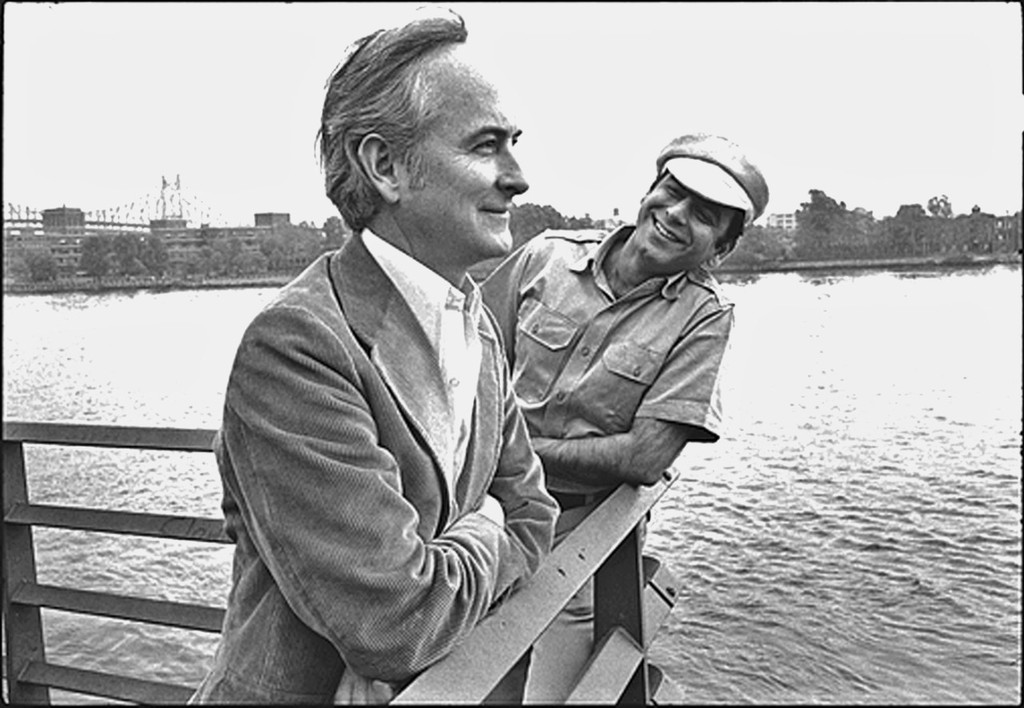

艾佛利想拍伊薛伍德其中一個很大的誘因,可能是他自己的投射。伊薛伍德是個公開的同性戀者,在那個時期就已經和他的伴侶:肖像畫家唐巴卡迪Don Bachardy在一起長達30年(《摯愛無盡》A Single Man原著就是伊薛伍德在兩人關係低潮期時,想像自己失去愛人的生活所寫下),而詹姆斯艾佛利,當時則與他事業與生活上的伴侶伊斯麥墨詮,也已經相知相守度過了將近四分之一個世紀,極鮮少公開談論自己私生活,甚至也不碰觸相關題材的艾佛利,是否正想透過伊薛伍德的藝術家人生,抒發自己在這段歲月裡創作與生活的感觸呢?然而在那個計畫失敗之後,是不是這種坦露心境的欲望已經無法收回,也因而需要透過去述說,一個可能可以美好的同性戀故事,得到些許釋放呢?

而我們同樣也不能忽略那個時代的背景,1985到1987年間,全世界正籠罩在愛滋病的恐慌夢魘之下,瘟疫般的蔓延、驚人的死亡率與遲遲找不到解藥,讓原本視而不見的政府與衛生機構都不得不積極去面對。而這個一開始就被視為只有同性戀者才會得到的疾病,對這個族群來說,更是龐大到幾乎要被壓得喘不過氣來的陰影,要承受的不只是疾病的恐懼、自我否定的疑慮(是否為1970年代性解放的天譴?),還有來自整個社會的歧視與污名化。在這個節骨眼上,拍一部關於階級禮教壓抑下不斷懷疑真實自我,卻終於能走出幽谷抓住幸福可能性的電影,不正有一種堅定起身抗辯,並感性展現出殷望與期待的溫柔力量嗎?

詹姆斯艾佛利的電影版《墨利斯的情人》當然無能也無意去呈現佛斯特小說裡那篇幅頗大的內在思索(參見「此情可問天」(4/10)擁有跨越疆界的獨特性),雖然那正是佛斯特為自我找尋定位的心路歷程,1980年代中的艾佛利運用直接的影音詮釋(相較於文字裡的曖昧與迂迴空間),要呈現的反而是更直觀的、更尋常的生命遭遇。你或許會說,裡面的三個主要男演員都俊美到要掉渣了,哪裡算是尋常啊?確實,電影裡面的美,不太可能是現實世界的樣貌。但其中的重點在於,當觀眾初見飾演克萊夫的休葛蘭在銀幕上現身,相信無論男女都應該會被那迷濛眼神與淺淺笑容給強烈震懾住:怎麼會有這樣美的臉孔、這樣高雅的氣質?因而也就能夠理解,這樣一個夢幻的男子是可能教人無法抗拒的。我們也可以看到男主角墨利斯受到萊斯里的邀約後,渴望著那種被同類接納的歸屬感,卻又怕被看破,所以自己一人在長廊上練習如何應對,那樣子雖然可笑不也是極為自然?當克萊夫對墨利斯告白,墨利斯那毫無心理準備的驚訝,導致他不假思索脫口而出「胡說」,隨後才發現釀下大錯,因而焦躁懊悔,不也同樣是每個人都能夠直觀理解的心情?

詹姆斯艾佛利精準而且內斂的場面調度,讓這個故事柔和而毫無挑釁的氣味,觀眾不會站在獵奇或異態的角度來看這部電影(電影版時代對同性戀較開放的氣氛也有幫助),反而會被唯美的視覺與聽覺效果給擄獲。艾佛利對於佛斯特原著情節的改編,幾乎沒有大幅度的更動,唯一比較明顯的區別只在於克萊夫轉性的段落,佛斯特原本讓他在一場大病初癒後遠赴希臘旅行,在那兒他便要求與墨利斯結束掉原本的感情關係。在維多利亞與愛德華時代,許多知識份子確實相信,公學與大學時代的同性戀關係只是一時幼稚(權宜)的感情,進入社會後接觸了女性之後,這樣的傾向就會消失(如詩人W. H. 奧登Auden),但到了1980年代,這樣的想法已經不再被廣泛地接受,於是讀過劇本初稿的賈華拉夫人便建議必須有所更動,於是在電影版中,還多了一段小說裡並沒有,萊斯里爵士在酒吧掉入誘惑陷阱,遭逮捕而身敗名裂的過程,這也正好可以呼應佛斯特增補小說時,1950年代社會緊繃的獵巫氣氛,也讓克萊夫的崩潰並轉性有了更明確的因果關係,也變得較為理所當然。

艾佛利的影像化成功之處當然不只有讓人心蕩神馳的美麗影像,以及直覺簡化的故事情節而已,他在細節上的專注刻劃,也強化了原著許多隱而不彰的企圖,也讓電影有了值得反覆品味之處,其中之一就在於對父親形象的描繪。故事中雖然墨利斯或是克萊夫都沒有父親,但卻有著幾個暗示著父權陰影的角色,各自有其不同的作用,像是克萊夫的管家辛考克,就有種無所不在、陰冷監視的鬼魂之感,而在墨利斯方面,艾佛利請來了三個資深演員共構出不同的三個面向,《窗外有藍天》裡飾演愛默生先生的丹洪艾略特,成為了墨利斯叔伯輩的家族醫師,在電影裡代表著權威與傳統,當墨利斯為了自己的性傾向而求助於他時,他拒絕聆聽,只厲聲地喊著「胡說,胡說 Rubbish」(正如墨利斯拒絕克萊夫時所說的);《甘地》Gandhi奧斯卡影帝班金斯利則成為了催眠大師,在電影裡代表著同情與逃避,在發現治療失敗之後,他要墨利斯離開英國,在他鄉找尋容身之所;至於從《窗外有藍天》開始,便常常出現在艾佛利電影裡的賽門卡羅,他所演出的私塾老師,則是其中最有趣的角色,影片一開始,他在海邊的沙灘上用枯枝為懵懂的墨利斯圖解生命的起源,暗示他是個啟蒙者,對這個世界有所知但並非全貌(漲起的潮水洗去了沙上的畫),當他第二次出現時,則是在知識與文明的寶庫:大英博物館裡,在那兒他意外中斷了墨利斯與亞歷克間的衝突。在那個被龐大久遠像是永恆的歷史古物包圍的空間裡,這個有點滑稽的老師,竟莫名地點燃了墨利斯內在某種自信的光,似乎就從這刻開始,墨利斯開朗了起來,不再被窘迫的世俗所羈絆,決定追求真實的幸福。

究竟是為了什麼,佛斯特沒有明說,艾佛利也沒有強加解釋,但如果一路從這三個如父親般角色的排序與對比之中(艾佛利給了三個人很不同的光線與角度),我們似乎也能略有所感,那也是種直覺,發現了生命的道路,不見得必然只能遵循別人所給的選項。

而另一個有趣之處在於窗,艾佛利電影裡非常常見的意象,在這部電影裡,窗一直是個不尋常的入口。第一次窗戶成為重要意義的時候,是墨利斯拒絕了克萊夫的告白又想挽回,結果被潑了一桶冷水,夜裡,他從窗口闖進了克萊夫的房間,兩人深情相吻(註3)。而第二次窗戶再度扮演關鍵角色時,則是苦痛鬱悶得身心俱疲的墨利斯忍不住對外嘶吼發洩,同樣是在夜裡,亞歷克爬著梯子從窗口闖進了墨利斯的房間,兩人發生了初次性關係,改變了彼此的一切。最後一次窗戶被當成強調的意象時,是在影片的尾聲,克萊夫回到了自己的房間,輕輕撫碰了自己的妻子,然後一扇扇關上了窗,窗這時變成了封閉的出口。艾佛利在這裡稍稍更動了佛斯特筆下的印象,原著中的克萊夫是遲鈍而麻木的,面對墨利斯帶來的消息,他的心仍昏迷在瑣碎的禮俗中,未曾醒來,佛斯特也坦承自己對於克萊夫或許並不公正(「因為他素無惡意」),最後還讓他狠挨了一鞭,然而對於艾佛利來說,生命的選擇是永恆的試煉,追求或隱藏真實自我都一樣充滿掙扎與痛苦,於是,他給了克萊夫一個溫柔的鏡頭,幽幽地看著這個被自己關在窗內的男子,眼神中所透露的落寞、惆悵與孤獨(註4)。

而那個頗受爭議的正面結局,則在艾佛利手中有了更曖昧複雜的情緒。電影版的結尾也稍微調動了情節的前後順序,墨利斯先是和克萊夫攤牌,宣告自己無法回頭的決定,然後,彷彿恍惚的夢境般,他穿越了暗夜裡的林地,來到了空蕩蕩的船屋,喚了喚亞力克的名字,卻沒有得到任何回應,就當感傷的失落感逐漸加重,突然,他發現了一扇船庫的門,打開進去,昏眩帶著暖意的光線中,亞歷克正睡著呢。之前只演過《窗外有藍天》裡天真弟弟的魯伯葛夫,奇妙地演出了那種半夢半醒間的惺忪,甜美的親吻之後像是還意猶未盡,他耳語般地說著:「我們可以再也不用分開,就這麼決定了。」在這裡的感覺,不再像是堅決肯定的宣告,而變成帶著不確定感的任性請求。艾佛利拍出了通俗劇類型Melodrama在猛然降臨的歡喜收場後,應該殘留的餘韻,那是一種還有著「如果沒有巧合?」的膽戰心驚,一種還有著「然後呢?」的不安疑惑,觀眾得到的不會只有表面的撫慰,也有內心的失落。

需要多大的勇氣才敢追求真實的自己?需要付出多大的代價才能獲致確切的幸福?一代又一代的人們為著這樣的問題而掙扎著、受苦著。佛斯特將這部小說獻給了「更幸福的一年」A Happier year,這裡面有著多少對於當下的哀傷無力,卻仍也保有一絲希望的微光,或許隨著時代不斷地演進,社會逐漸地理解,那「更幸福的一年」與我們之間的距離,也會漸漸地變得不那麼遙遠。(全文完)

註1:1915年藍領出身的後輩D. H. 勞倫斯,曾莽撞地建議佛斯特應該要在作品中呈現出他「內在自然的獸性」,後來佛斯特因為勞倫斯對自己偶像卡彭特的批評而翻臉決裂,然而到1960年,佛斯特又為勞倫斯在1928年完成、裡面也有個獵場管理員角色的【查泰萊夫人的情人】Lady Chatterley's Lover出庭作證,使得該小說終於可以在英國正式出版。

註2:伊斯麥墨詮是個極其親和而且體貼的製片人,剛好和龜毛脾氣硬的導演詹姆斯艾佛利形成對比,40多年的合作中都是靠墨詮的厲害手腕,才能讓電影持續有資金可以完成。2005年墨詮因胃出血過世後,艾佛利拍了《終點之城》The City of Your Final Destination,不只資金調度不及,很多借來的人情也沒還,結果要告製片公司的人多到要排隊,使得電影的發行也因此一延再延。

註3:小說裡這時我們才第一次知道克萊夫的名字,故事中對於角色姓和名的不同使用,有著獨特的意義。

註4:詹姆斯艾佛利說:「人心的困惑混亂,來自於他們必須為自己決定要怎麼去生活,他們的真實感受是如何,他們是該要誠實地活在其中,還是該去否認它。這並沒有差別,沒有哪種選擇是比較簡單的,對年輕人來說,我覺得這是意義重大的。」

(文中有雷雷雷雷雷)

在E. M. 佛斯特所寫的六本長篇小說中,普遍被認為品質較差、角色塑造與情節鋪陳缺陷較多的,是【最長的旅程】The Longest Journey和【墨利斯的情人】Maurice,而這兩部作品卻剛好都是佛斯特自述心境,最接近自傳性的私密創作,或許正如他自己所說:「由於陷得太深了,又太久了,因此無法對作品做出正確評價。」也因此當美國導演詹姆斯艾佛利在完成《窗外有藍天》A Room with a View並大獲成功之後,決定要再將【墨利斯的情人】搬上大銀幕時,受託擁有佛斯特作品版權的劍橋大學認為,改編這個故事既可能過度張揚佛斯特的同性戀身份,又無法提升強化他的文學聲譽,因此便婉拒了艾佛利的要求。

【墨利斯的情人】最受評論者詬病的地方,也是另一個佛斯特遲遲不敢出版的重要原因,就在於那個讓有情人可以長相廝守的美好結局。佛斯特的老同學,也同為布魯姆斯伯里文化圈成員的利頓史特拉奇Lytton Strachey(電影《玻璃情人》Carrington中強納森普萊斯飾演的那個脾氣古怪的老學究),也是個同性戀者,在讀了這部小說後就很不滿意這個收尾,他認為墨利斯與亞歷克之間的關係,是純粹由好奇心與肉慾所支撐,頂多只能維持六個星期而已。事實上在最早的初稿中,佛斯特確實寫了一個比較悲觀的收場:亞歷克遠行前往阿根廷,墨利斯期待著再相逢之日(後來收錄在他的文集【阿賓格的豐收】Abinger Harvest中)。或許這還真是個在小說的美學與邏輯上,較為寫實也更為堅固的選擇,但對於佛斯特來說,延續著前文一路順下來的概念,「安排一個幸福的結局卻是絕對必要的」,因為他必須要肯定性、肯定愛情、肯定跨越階級、肯定擁抱自己真實內在的人物,要不然就根本不會有創作出這本小說的動機來,佛斯特正是要透過他的寫作,來為自己內在的掙扎找到可以安頓的地方。所以他說:「我執意無論如何要讓兩個男人相愛,並在小說所允許的範圍內,讓他們的愛情可以永遠延續下去。」而且他不要模模糊糊、曖曖昧昧的氣氛,他透過了亞歷克之口明確地說出:「我們可以再也不用分開,就這麼決定了That's finished。」篤定而堅決。

或許正因為知道無法出版,或許正因為這是個必然要對自己存在負責的作品,【墨利斯的情人】中有一種大膽的任性,像是在暗處對著時代嘶吼對抗著。1950年代中後,佛斯特又再度翻修增補這本小說的內容,性的成分比重更為增加(註1),還強化了墨利斯與亞歷克間的感情連結,使得【墨利斯的情人】成為他創作時間最為漫長的一部作品。當然佛斯特會進行這次的翻修,也絕不只是偶然的一時興起,1950年代初期,美國麥卡錫主義與非美活動調查委員會以反共為名鬥爭異己,立場左傾的同性戀者也成為被刻意打壓的對象(【墨利斯的情人】的稿件在美國私下在佛斯特朋友圈中傳閱時,還得秘密收藏以免被當局以猥褻物品查扣),這樣的冷戰氣氛傳到了大西洋對岸的英國,對同性戀者的獵捕也變得更為激烈。1952年,二戰期間協助盟軍破解德國密碼系統的亞倫圖靈,因猥褻與性顛倒行為罪遭逮捕,被迫接受荷爾蒙治療,兩年後服氰化物自殺;1953年莎劇界巨柱級演員約翰吉爾古德,在雀爾喜公廁遭相同罪名逮捕,也造成他數個月後慘遭精神崩潰打擊。而正因為這些有名望的人物因醜聞而發生悲劇,社會才開始重視這種設陷阱捕捉同性戀者、以刑法規範私人領域的法令,是否有其不合時宜之處,於是有了沃芬登爵士引領的調查委員會在1957年所提出的「沃芬登報告」The Wolfenden Report,明確建議成年人私下相互同意的同性戀行為應不再屬於刑事犯罪。然而這項提案在當時極保守的英國社會中仍是爭議極高,議會遲遲不敢更動那些從維多利亞時代就立下的法令,「沃芬登報告」直到十年後才真正通過。因此我們可以理解,在1950年代中後期,面對政府部門的打壓侵犯、社會普遍的敵視偏見,佛斯特心中必然會產生的激動與憤慨,而必須訴諸於文字的宣洩。在【墨利斯的情人】中他透過催眠師之口,說了「英國一向不願意承認人性」,而在1960年寫下的新版札記中,他也近乎絕望地寫著:「『沃芬登報告』將會無限期地被否決,警方會繼續對當事人予以起訴,坐在法官席上的克萊夫會繼續宣判被告席上的亞歷克有罪,墨利斯則有可能免受指控。」裡面有著深刻的悲哀。

1980年代中,美國導演詹姆斯艾佛利在拍攝《窗外有藍天》後,他閱讀了所有E. M. 佛斯特的長篇小說,並決定要改編【墨利斯的情人】成為電影,但首先遇到的難題就是劍橋大學的抵抗,負責執行佛斯特遺產的基金會並不希望佛斯特的性傾向成為世人的焦點,於是一直不肯釋放版權。然而烈女怕纏郎,艾佛利的長期製片搭檔伊斯麥墨詮Ismail Merchant實在是個太厲害的社交高手(註2),在長袖善舞的他積極斡旋之下,最後劍橋大學不只願意提供電影版權給他們,連學校的校園都願意開放讓他們去拍攝。而另一件麻煩事則在於,艾佛利一直以來最依賴的編劇露絲鮑爾賈華拉,也是佛斯特文學的專家,那時正閉關在寫她野心最大的長篇小說【三大洲】Three Continents,完全無暇分神改編劇本,於是不得已,艾佛利只好親自下海,找來了出身英國公學與劍橋並熟知其內情的基特海斯奇哈維,一起著手文字影像化的工作,才完成了電影版的《墨利斯的情人》。

令人好奇之處在於,明明當初開拍《窗外有藍天》是被打鴨子硬上架,後來拍《此情可問天》也是賈華拉夫人三催四請地堅持下才開始,詹姆斯艾佛利對於佛斯特的小說根本就不那麼熱衷,卻為何又這麼迫切地想改編 【墨利斯的情人】呢?其中一個原因或許是他那個胎死腹中的「伊薛伍德計畫」。原本艾佛利想要近距離地拍攝當時已80多歲的小說家克里斯多福伊薛伍德,他的生活、記憶與藝術創作(他是佛斯特的多年摯友,也正是【墨利斯的情人】出版的關鍵推手),無奈伊薛伍德在1985年末病重纏榻,紀錄片還沒來得及籌到資金開拍,他就溘然長逝了,這對艾佛利來說是創作生涯中非常大的遺憾。

艾佛利想拍伊薛伍德其中一個很大的誘因,可能是他自己的投射。伊薛伍德是個公開的同性戀者,在那個時期就已經和他的伴侶:肖像畫家唐巴卡迪Don Bachardy在一起長達30年(《摯愛無盡》A Single Man原著就是伊薛伍德在兩人關係低潮期時,想像自己失去愛人的生活所寫下),而詹姆斯艾佛利,當時則與他事業與生活上的伴侶伊斯麥墨詮,也已經相知相守度過了將近四分之一個世紀,極鮮少公開談論自己私生活,甚至也不碰觸相關題材的艾佛利,是否正想透過伊薛伍德的藝術家人生,抒發自己在這段歲月裡創作與生活的感觸呢?然而在那個計畫失敗之後,是不是這種坦露心境的欲望已經無法收回,也因而需要透過去述說,一個可能可以美好的同性戀故事,得到些許釋放呢?

而我們同樣也不能忽略那個時代的背景,1985到1987年間,全世界正籠罩在愛滋病的恐慌夢魘之下,瘟疫般的蔓延、驚人的死亡率與遲遲找不到解藥,讓原本視而不見的政府與衛生機構都不得不積極去面對。而這個一開始就被視為只有同性戀者才會得到的疾病,對這個族群來說,更是龐大到幾乎要被壓得喘不過氣來的陰影,要承受的不只是疾病的恐懼、自我否定的疑慮(是否為1970年代性解放的天譴?),還有來自整個社會的歧視與污名化。在這個節骨眼上,拍一部關於階級禮教壓抑下不斷懷疑真實自我,卻終於能走出幽谷抓住幸福可能性的電影,不正有一種堅定起身抗辯,並感性展現出殷望與期待的溫柔力量嗎?

詹姆斯艾佛利的電影版《墨利斯的情人》當然無能也無意去呈現佛斯特小說裡那篇幅頗大的內在思索(參見「此情可問天」(4/10)擁有跨越疆界的獨特性),雖然那正是佛斯特為自我找尋定位的心路歷程,1980年代中的艾佛利運用直接的影音詮釋(相較於文字裡的曖昧與迂迴空間),要呈現的反而是更直觀的、更尋常的生命遭遇。你或許會說,裡面的三個主要男演員都俊美到要掉渣了,哪裡算是尋常啊?確實,電影裡面的美,不太可能是現實世界的樣貌。但其中的重點在於,當觀眾初見飾演克萊夫的休葛蘭在銀幕上現身,相信無論男女都應該會被那迷濛眼神與淺淺笑容給強烈震懾住:怎麼會有這樣美的臉孔、這樣高雅的氣質?因而也就能夠理解,這樣一個夢幻的男子是可能教人無法抗拒的。我們也可以看到男主角墨利斯受到萊斯里的邀約後,渴望著那種被同類接納的歸屬感,卻又怕被看破,所以自己一人在長廊上練習如何應對,那樣子雖然可笑不也是極為自然?當克萊夫對墨利斯告白,墨利斯那毫無心理準備的驚訝,導致他不假思索脫口而出「胡說」,隨後才發現釀下大錯,因而焦躁懊悔,不也同樣是每個人都能夠直觀理解的心情?

詹姆斯艾佛利精準而且內斂的場面調度,讓這個故事柔和而毫無挑釁的氣味,觀眾不會站在獵奇或異態的角度來看這部電影(電影版時代對同性戀較開放的氣氛也有幫助),反而會被唯美的視覺與聽覺效果給擄獲。艾佛利對於佛斯特原著情節的改編,幾乎沒有大幅度的更動,唯一比較明顯的區別只在於克萊夫轉性的段落,佛斯特原本讓他在一場大病初癒後遠赴希臘旅行,在那兒他便要求與墨利斯結束掉原本的感情關係。在維多利亞與愛德華時代,許多知識份子確實相信,公學與大學時代的同性戀關係只是一時幼稚(權宜)的感情,進入社會後接觸了女性之後,這樣的傾向就會消失(如詩人W. H. 奧登Auden),但到了1980年代,這樣的想法已經不再被廣泛地接受,於是讀過劇本初稿的賈華拉夫人便建議必須有所更動,於是在電影版中,還多了一段小說裡並沒有,萊斯里爵士在酒吧掉入誘惑陷阱,遭逮捕而身敗名裂的過程,這也正好可以呼應佛斯特增補小說時,1950年代社會緊繃的獵巫氣氛,也讓克萊夫的崩潰並轉性有了更明確的因果關係,也變得較為理所當然。

艾佛利的影像化成功之處當然不只有讓人心蕩神馳的美麗影像,以及直覺簡化的故事情節而已,他在細節上的專注刻劃,也強化了原著許多隱而不彰的企圖,也讓電影有了值得反覆品味之處,其中之一就在於對父親形象的描繪。故事中雖然墨利斯或是克萊夫都沒有父親,但卻有著幾個暗示著父權陰影的角色,各自有其不同的作用,像是克萊夫的管家辛考克,就有種無所不在、陰冷監視的鬼魂之感,而在墨利斯方面,艾佛利請來了三個資深演員共構出不同的三個面向,《窗外有藍天》裡飾演愛默生先生的丹洪艾略特,成為了墨利斯叔伯輩的家族醫師,在電影裡代表著權威與傳統,當墨利斯為了自己的性傾向而求助於他時,他拒絕聆聽,只厲聲地喊著「胡說,胡說 Rubbish」(正如墨利斯拒絕克萊夫時所說的);《甘地》Gandhi奧斯卡影帝班金斯利則成為了催眠大師,在電影裡代表著同情與逃避,在發現治療失敗之後,他要墨利斯離開英國,在他鄉找尋容身之所;至於從《窗外有藍天》開始,便常常出現在艾佛利電影裡的賽門卡羅,他所演出的私塾老師,則是其中最有趣的角色,影片一開始,他在海邊的沙灘上用枯枝為懵懂的墨利斯圖解生命的起源,暗示他是個啟蒙者,對這個世界有所知但並非全貌(漲起的潮水洗去了沙上的畫),當他第二次出現時,則是在知識與文明的寶庫:大英博物館裡,在那兒他意外中斷了墨利斯與亞歷克間的衝突。在那個被龐大久遠像是永恆的歷史古物包圍的空間裡,這個有點滑稽的老師,竟莫名地點燃了墨利斯內在某種自信的光,似乎就從這刻開始,墨利斯開朗了起來,不再被窘迫的世俗所羈絆,決定追求真實的幸福。

究竟是為了什麼,佛斯特沒有明說,艾佛利也沒有強加解釋,但如果一路從這三個如父親般角色的排序與對比之中(艾佛利給了三個人很不同的光線與角度),我們似乎也能略有所感,那也是種直覺,發現了生命的道路,不見得必然只能遵循別人所給的選項。

而另一個有趣之處在於窗,艾佛利電影裡非常常見的意象,在這部電影裡,窗一直是個不尋常的入口。第一次窗戶成為重要意義的時候,是墨利斯拒絕了克萊夫的告白又想挽回,結果被潑了一桶冷水,夜裡,他從窗口闖進了克萊夫的房間,兩人深情相吻(註3)。而第二次窗戶再度扮演關鍵角色時,則是苦痛鬱悶得身心俱疲的墨利斯忍不住對外嘶吼發洩,同樣是在夜裡,亞歷克爬著梯子從窗口闖進了墨利斯的房間,兩人發生了初次性關係,改變了彼此的一切。最後一次窗戶被當成強調的意象時,是在影片的尾聲,克萊夫回到了自己的房間,輕輕撫碰了自己的妻子,然後一扇扇關上了窗,窗這時變成了封閉的出口。艾佛利在這裡稍稍更動了佛斯特筆下的印象,原著中的克萊夫是遲鈍而麻木的,面對墨利斯帶來的消息,他的心仍昏迷在瑣碎的禮俗中,未曾醒來,佛斯特也坦承自己對於克萊夫或許並不公正(「因為他素無惡意」),最後還讓他狠挨了一鞭,然而對於艾佛利來說,生命的選擇是永恆的試煉,追求或隱藏真實自我都一樣充滿掙扎與痛苦,於是,他給了克萊夫一個溫柔的鏡頭,幽幽地看著這個被自己關在窗內的男子,眼神中所透露的落寞、惆悵與孤獨(註4)。

而那個頗受爭議的正面結局,則在艾佛利手中有了更曖昧複雜的情緒。電影版的結尾也稍微調動了情節的前後順序,墨利斯先是和克萊夫攤牌,宣告自己無法回頭的決定,然後,彷彿恍惚的夢境般,他穿越了暗夜裡的林地,來到了空蕩蕩的船屋,喚了喚亞力克的名字,卻沒有得到任何回應,就當感傷的失落感逐漸加重,突然,他發現了一扇船庫的門,打開進去,昏眩帶著暖意的光線中,亞歷克正睡著呢。之前只演過《窗外有藍天》裡天真弟弟的魯伯葛夫,奇妙地演出了那種半夢半醒間的惺忪,甜美的親吻之後像是還意猶未盡,他耳語般地說著:「我們可以再也不用分開,就這麼決定了。」在這裡的感覺,不再像是堅決肯定的宣告,而變成帶著不確定感的任性請求。艾佛利拍出了通俗劇類型Melodrama在猛然降臨的歡喜收場後,應該殘留的餘韻,那是一種還有著「如果沒有巧合?」的膽戰心驚,一種還有著「然後呢?」的不安疑惑,觀眾得到的不會只有表面的撫慰,也有內心的失落。

需要多大的勇氣才敢追求真實的自己?需要付出多大的代價才能獲致確切的幸福?一代又一代的人們為著這樣的問題而掙扎著、受苦著。佛斯特將這部小說獻給了「更幸福的一年」A Happier year,這裡面有著多少對於當下的哀傷無力,卻仍也保有一絲希望的微光,或許隨著時代不斷地演進,社會逐漸地理解,那「更幸福的一年」與我們之間的距離,也會漸漸地變得不那麼遙遠。(全文完)

註1:1915年藍領出身的後輩D. H. 勞倫斯,曾莽撞地建議佛斯特應該要在作品中呈現出他「內在自然的獸性」,後來佛斯特因為勞倫斯對自己偶像卡彭特的批評而翻臉決裂,然而到1960年,佛斯特又為勞倫斯在1928年完成、裡面也有個獵場管理員角色的【查泰萊夫人的情人】Lady Chatterley's Lover出庭作證,使得該小說終於可以在英國正式出版。

註2:伊斯麥墨詮是個極其親和而且體貼的製片人,剛好和龜毛脾氣硬的導演詹姆斯艾佛利形成對比,40多年的合作中都是靠墨詮的厲害手腕,才能讓電影持續有資金可以完成。2005年墨詮因胃出血過世後,艾佛利拍了《終點之城》The City of Your Final Destination,不只資金調度不及,很多借來的人情也沒還,結果要告製片公司的人多到要排隊,使得電影的發行也因此一延再延。

註3:小說裡這時我們才第一次知道克萊夫的名字,故事中對於角色姓和名的不同使用,有著獨特的意義。

註4:詹姆斯艾佛利說:「人心的困惑混亂,來自於他們必須為自己決定要怎麼去生活,他們的真實感受是如何,他們是該要誠實地活在其中,還是該去否認它。這並沒有差別,沒有哪種選擇是比較簡單的,對年輕人來說,我覺得這是意義重大的。」