2016-05-11 14:00:00牛頭犬

「愛情之外」(15 & 16/100)《最後大亨》&《法國中尉的女人》

《最後大亨》The Last Tycoon 1976年 伊力卡山作品

【最後大亨】的故事構想啟發自另一位英年早逝的天才:厄文索伯,這個出身卑微且患有先天性心臟病的猶太男孩,26歲竟然就協助創立了米高梅片廠並擔任首席製片人,並在三年內讓米高梅成為好萊塢最賺錢的公司,傳說中他有種神奇的才能,可以挑選出對的劇本,找到對的導演及演員,完成票房大獲成功的電影,他甚至可以精準地預測影片的票房,以計劃應投入的成本,在他37歲溘然辭世之前,就有超過400部電影在他的主導下完成,因而被稱為片廠的金童(The Boy Wonder)。費茲傑羅在1927年見過這位年紀輕輕就在好萊塢呼風喚雨的製片家,並對他留下深刻的印象,然而卻是一直到1936年索伯去世時,這整個從貧脊到巨大繁華再陡然消逝的生命歷程,才讓他深深地著迷,因為,這不正是另一版本的【大亨小傳】嗎?

費茲傑羅自己也曾說,這本小說會比他的任何其他小說更像【大亨小傳】,確實,【最後大亨】中那種近乎絕望的癡迷愛戀、那種如在夢境中繁華裡的寂寞荒涼、那種理想精神的殞落,都鮮明地展露出【大亨小傳】的光采,甚至【大亨小傳】中那近乎矛盾的敘事觀點,也同樣出現在這部最後未完成作品中。【最後大亨】主要是由一個年輕女孩的視角,去看一個喪妻的製片家,因無可救藥地愛上另一個與他死去妻子神似的女孩,而使得他穩固的世界逐漸崩潰的故事。

費茲傑羅在這兩部長篇小說裡,呈現出一種奇特的矛盾與衝突感,不只是故事主題、角色性格與文字傳達的感情,那有著巨大反差的兩極對立因素,在裡面不可思議地被融合平衡起來,更妙的是他既偏愛以一個平凡旁觀者的觀點,去陳述他筆下不凡的英雄主角,但有些時候,他又會忍不住想要透過這個主角的視野(【大亨小傳】中他將這樣的片段藏在情節描述中,而在【最後大亨】的未定稿裡,他則是有時會跳出第一人稱的敘事,變成全知的角度來描寫),向觀眾揭露出他眼前所見那個更迷離、更抽象、更帶著狂熱與美感的神祕世界。或許也唯有在這麼強烈的對比當中,我們才能清楚意識到,那個引導著生命走向璀璨星空又將之推落幽暗谷底的夢,那超現實的,又充滿誘惑的夢,究竟有什麼樣的魔力,而對於生命,那又可以產生出什麼樣的意義與衝擊。

曾以《阿拉伯的勞倫斯》、《桂河大橋》、《岸上風雲》三度獲得奧斯卡最佳影片的好萊塢製片家山姆史匹格, 1964年就曾獲影藝學院頒給製片人終身成就的索伯獎(就是紀念厄文索伯設立的),一直計劃要將【最後大亨】搬上大銀幕,1973年他將版權從一直遲疑的米高梅帶到了派拉蒙片廠,找了兩個劇場界出身讓他極為欣賞的創作者:麥克尼可斯和哈洛品特,要將小說轉化為電影。史匹格對品特的作品非常喜愛,從1960年代起就一直想和他合作,但計劃卻老是無疾而終,而《最後大亨》終於讓史匹格得償所願(史匹革製作的最後一部片也是品特的劇本《背叛》Betrayal),而品特的電影編劇生涯,也因此終於能夠進入好萊塢大片廠的製作體系中。

雖然哈洛品特在劇場界是以他作品的極簡、荒謬與威脅性著稱,但他卻也是個非常懂得影像魔幻魅力的電影編劇, 在小說【最後大亨】裡,好萊塢電影製片廠的背景,是費茲傑羅擺放愛情故事與商業鬥爭的舞台,在那兒浮沉多年後,他可以將自己觀察與經歷化為情節置放其中。但哈洛品特卻從故事裡面,真正挖掘出好萊塢作為「造夢工廠」的特質,並將這樣繽紛華美的夢與殘酷裸露的現實,做出反差與對比,也正呼應了費茲傑羅創作精神中那非常重要的衝突與矛盾並存特色。

費茲傑羅在他筆記中所寫下的那句「行動(戲劇動作)即是角色(性格)」Action is Character,成為電影改編奉之為圭臬的銘言,哈洛品特刻意在劇本中加入了東尼寇蒂斯與珍妮摩露對手的黑白戲中戲,諧仿1930年代的電影語彙,並諷刺片廠與明星制度的現實與虛浮(摩露與導演的衝突,寇蒂斯銀幕形象與私生活困境),從影片的前言到尾聲,雖然是片片段段,還無法形成完整的戲劇動作,但卻在幕前幕後的對比中,定義出這部作品介乎虛實之間的特質。

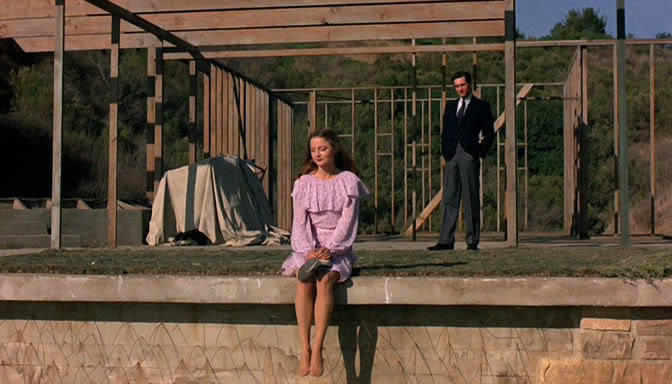

隱退後又臨危受命幫老友跨刀的的導演伊力卡山(因為原定的導演麥克尼可斯與製片史匹格鬧翻),也充分理解品特筆下,男主角眼中獨特不凡的夢幻世界,那正是一個卓越製片人所需的關鍵天份,於是,當男主角第一次在夜裡見到乘著巨大濕婆神首,順著氾濫水流出現眼前的女孩時,在銀幕上,是多麼超現實啊,還有,當男主角帶著女孩去參觀他那棟只有骨架的面海別墅時,月光、星光、海聲等種種自然,和那個抽象不全的建築體融為一體,那樣的影像,也有著文字所無法企及的奇觀與浪漫,充滿了不可思議的幻覺的美。而這種不真實的感受與情節,其實正反映了「大亨」內在最強大的生命動力與最荒涼的悲哀,Action is Character。

電影《最後大亨》的改編中,最神乎其技也最逼近整個電影創作本質的,或許就是勞勃狄尼洛所飾演的男主角,為了要說服那個自恃甚高的酒鬼作家好好寫劇本,於是順口編出了一個女人和黑手套的情節橋段。原本在小說裡簡潔敘述的語言,到了電影中,呈現的卻是勞勃狄尼洛近乎手舞足蹈地,將口說的細節活靈活現地演了出來,那充滿動態的鏡頭與肢體,創造出了一種強大的懸疑吸力,把觀眾(與費茲傑羅用以自嘲的酒鬼作家)給拉進故事中,接著,又忽然一把將我們給推了出來,這種進出幻象的魔術手法,不正是電影最神奇且迷人的地方嗎?

而更了不起的改編,就是影片的結尾,被東岸華爾街銀行家與片廠決策龍頭給鬥敗了的男主角(事實上索伯並沒有這樣的遭遇,但後世許多有雄才大略的製片人確實面臨了這樣的處境),失神落魄地回到了自己的辦公室,突然間,他轉向面對鏡頭,再次為觀眾陳述並表演了一次,那個沒頭沒尾的女人和黑手套情節,但這次,編導卻讓一段延續自故事主軸,如真似幻的劇情,以交叉剪輯的方式,疊合上這次重現,彷彿讓我們看到,一種無望的寄託,或是一種哀愁的預感。這是真真切切只能用電影語言說出的恍惚悲痛,也是專屬於電影與電影人的謎樣結局。繁華落盡,一如電影散場。

1993年費茲傑羅研究專家布魯科利重新將這本小說的手稿與筆記,以更接近原始未完成的殘缺面貌予以重整編輯出版,書名也改為費茲傑羅手稿上所特別標注記號的「末代大亨情緣:一個西部故事」The Love of Last Tycoon: A Western,因為費茲傑羅視他筆下的男主角門羅史塔為最後一位實現美國夢的西部拓荒英雄,使得這故事更有著一種開闊浪漫又純真脆弱的情懷。這個版本在台灣有中譯本發行。

1976年電影版的《最後大亨》是傳奇導演伊力卡山的最後一部作品,當年他加入時還推薦了勞勃狄尼洛擔任男主角,但這部星光熠熠的影片在1976年上映時卻沒有得到預期(應有)的評價與票房,伊力卡山在他的回憶錄中提到,因為製片史匹格和編劇品特之間如父子般的情誼,使得他根本無法改動劇本裡的創意與概念(史匹格傳記裡有一段他與品特和麥克尼可斯在公寓裡為劇本腦力激盪時的軼事:那時史匹格的按摩師來了,剩品特和尼可斯兩人在客廳構思結局,突然這個極好的點子冒了出來,品特興奮到不顧尼可斯的阻止跑去硬把按摩中的史匹格拉出來,而原本被打擾而一臉怒容的史匹格,在聽了這個結尾創意時,也跟著激動得又笑又叫起來),因此影片的成績並不理想。然而在多年之後,當我們重新再去看這部關於電影人的電影時,或許會有大不同於當年的感觸。

1979年,有了與大製片廠合作經驗的哈洛品特,接手被視為不可能任務的另一部高成本文學電影改編工作:約翰符傲思1969年的代表作【法國中尉的女人】。

【法國中尉的女人】是部知名的後現代小說與後設小說,符傲思以19世紀禮教封閉與性壓抑的維多利亞時代為時空背景,卻擺明了是以20世紀1960年代的視角去詮釋,所以在小說裡,不只是呈現那個時代的獨特風土民情,也不只是對該時期具社會批判性的寫實主義文學的諧仿,他還更進一步還把當時還未出世的自然主義精神(和相對應的達爾文學說)、存在主義,以及心理學上的精神分析,也都擺了進來。除此之外,這部小說最大的特色也在於,作者時不時就會跳出來,站在自己的作品前方,和讀者談論他自己創作的理念與思路,讓作者不再是掌控作品的那位全知的神,他的疑惑、不安與猶豫全都在我們面前暴露了出來,也因此,彷彿他筆下的人物有了自己的生命,不再隨他操縱,於是,故事的走向也就有了各種不同的選擇。符傲思為小說寫了三個以上可能的結尾,截然不同的意趣相互否定又相互交疊,讓整個閱讀產生了極其迷離錯亂、沉溺又疏離、浪漫又悲哀的多重感觸。

正因為這是一個如此多層面又多層次的文學作品,在改編上自然就不可能扒皮去骨地只呈現故事劇情而已,因為如此,原作的意趣與複雜性必定蕩然無存,但若真的照文本般把作者請到銀幕上來說書兼自剖,那又過份大膽地挑戰電影觀眾的耐性,對一部耗資甚巨的影片來說也不太可能。哈洛品特極其聰明地再次發揮他對電影裏真實與幻覺之間曖昧地帶的精彩理解,讓電影變成了一齣戲中戲,一部關於拍電影的電影,主軸的故事一邊在進展,創作的過程也一路跟隨,朝向著一部電影的完成。

而在品特手中自己所創造出的,就是演出故事中男女主角(莎拉與查爾斯)的那兩個演員:安娜與麥克,兩人拍攝時假戲真作產生了感情,他們一方面揣摩著角色,一面也以當下的觀點評論著那個時代與那些人物,正貼合了原著中小說家邊講故事邊掏心掏肺講創作講哲學的後設結構。但更進一步地,當故事裡那位訂了親的生物學家查爾斯,無可抗拒地被法國中尉的女人莎拉吸引,一步步走向離經叛道的不歸路時,我們也才開始發現,在旅館、在溫室、在海邊卿卿我我的演員麥克與安娜,兩人間的羅曼史其實是段不倫之戀,他們的戀情是伴隨著電影拍攝才開始發展的。

於是,戲外與戲裡的關係,就比原本疏離而旁觀的評論更進一步,變成了內裡互通的複雜編織。符傲思小說裡,屬於維多莉亞時代受到極端扭曲的社會保守氛圍而激發,那種非常幽微且神秘的情慾妄想、自虐式救贖,以及對於被禮教放逐的恐懼與渴望,在性愛的儀式中,從貞潔的蕩婦莎拉身上,轉移到理性的狂人查爾斯體內,那樣的愛,既是原始本能的衝動,也同時糾結著對體制教養與性壓抑的強烈反抗,想透過毀滅與痛苦,去體驗生的快感。哈洛品特劇本中的戲外「現在式」並沒有給予太多關於這段戀情的細節陳述,但因為在銀幕上,我們所看到演出莎拉/安娜與查爾斯/麥克的,是相同的兩個演員(演技卓越的梅莉史翠普和傑瑞米艾恩斯),觀眾自然無法抗拒地會將兩者的境遇與心理,相互對比也相互詮釋,雖然時間相隔百年,但故事裡的掙扎,卻仍然可以跨越時空的變遷,投射到當下生命的抉擇困境中。

因此,哈洛品特的劇本對原著中三種收場的選擇,相對於戲外男女主角最後的結局安排,就顯得格外有趣。戲中戲的末段,查爾斯解除了婚約,迫使自己被逐出上流社交圈的舒適生活,但回到賓館卻又發現莎拉不告而別,失去了蹤影,因遍尋不著而灰心喪志的查爾斯,自己變成了真正的「法國中尉的女人」,過著浪跡天涯的生活,直到他意外地收到了上面寫著「找到她了!」的電報。品特挑選了一個有點唐突卻能帶來撫慰的喜劇收場,天真美好得透露出一絲危疑(其實正符合原著中講完了團圓結局,卻緊接著轉換成另一個哀傷惆悵的尾聲:查爾斯真的變成孤身面海遠眺的「法國中尉的女人」了),但這並不是整部電影的最後。

畫面一轉,我們看到了影片殺青的舞會派對,安娜從人群中離開,回到了她的化妝室,轉頭一看,她凝視著鏡子裡的徬徨茫然的自己,宛如故事中那個必須為自己做出抉擇的夜晚,她飾演的角色莎拉,在鏡像裡洩漏出的驚恐哀傷情緒。接著,麥克循著相同的路,來到化妝室找尋安娜,卻已是人去樓空,猶如故事中他所飾演的查爾斯在衝到賓館時,發現莎拉早已離去,臉上盡是倉皇疑慮,然後,他走進了另一個房間,那正是查爾斯與莎拉重逢並和解的場景所在,他聽見了車子發動的聲音,急切地來到窗邊,無望地對著駛離而去的人喊著:「莎拉」,不是安娜,而是莎拉。真實與幻影似乎就在這一剎那,重疊成為一體了。

在那封閉的年代,愛情與慾望必須經歷百死千難、萬般掙扎,忍受社會的棄絕敵視,才終於能緊緊握住,這其中有一種的壯烈與浪漫,然而,到了經歷過自由戀愛、性別平權、性解放等種種衝撞的現代,對於愛與性,卻反而不再能確定它的意義,也或許不再有願意捨命追求的癡狂,這是一種進化,也似乎是一種失落。

畫面最終停留在查爾斯與莎拉搖著槳、乘著舟,由船屋緩緩滑進蔥翠環繞的湖景中,靜謐美好地落幕,符傲思故事中的喜與悲、完滿與惆悵,就在品特的巧思細緻調和下,最終變成了一個遙遠的幻影,乘載了世世代代無法抵抗世俗禮教、無法突破內心迷障的感情遺憾,永恆地飄著、盪著。

(全文完)

《法國中尉的女人》The French Lieutenant's Woman 1981年 卡萊賴茲作品

「語言,就是在其所說的東西之下,說了另外一種東西‧‧‧‧‧」 哈洛品特

諾貝爾文學獎得主哈洛品特曾在一個公開場合中被詢問到,他的作品究竟是關於什麼?他回答道:「The Weasel under the Cocktail Cabinet」雞尾酒櫃下的鼬鼠。後來在他的演說當中,他自承非常後悔當初亂扯了這句話,因為那時他隨便抓了一個腦中閃過的怪異詞彙組合,目的只是為了嘲弄或攻擊那個不太聰明也不太禮貌的提問,但後來卻被許多學者拿去,做為一種詮釋,甚至是進入他作品內在的一道台階,反而讓他有些哭笑不得地苦惱。

「雞尾酒櫃下的鼬鼠」這個詞對哈洛品特來說是沒有意義的,評論者卻在裡面找到了豐富的論辯趣味,認為這正是他作品中溝通交流的失敗與無能,最精采的暗喻。好笑的是,哈洛品特也不認為他的作品是關於人與人之間失敗的交流,相反地,他認為人與人之間,在某種語言之外的情境中,在某種沉默當中,交流得太好也太明顯了,以至於讓人有著赤身裸體的羞恥暴露感,所以需要語言,滔滔不絕的語言,沒有明確意義的語言,來閃躲迴避,來讓自己被遮蔽覆蓋起來。

所以對哈洛品特來說,語言有一種奇妙曖昧的雙重性,一方面它那含糊扭捏的煙障效果,其實正指向了那故意陷落的空洞,也就是雙方都清楚卻不能說出的東西,而正因為那是個迷霧裡的空洞,所以當真正的沉默出現時(霧霾稍散),人的裸露與脆弱便會無所遁形,因此這時,我們又再需要語言中那雜亂貧乏的日常性,去擋掩偽裝自己,以絕望地躲避生命最深沉的恐懼。

也正是這種對世界的認知、對人際溝通的理解,建構了哈洛品特劇作中那獨一無二的語言魔力,那種看似瑣碎又重複,實則充滿驅力與威脅的巨大內外落差,透露出荒謬卻真實的人生景象。

而這麼一個充滿個性、絲毫不畏挑釁刺激觀眾的創作者,當他選擇要改編其他作家的作品為電影劇本時,必然也會將那一套世界觀,帶進他轉述故事的方法裡面去,1970年代哈洛品特以劇作家的身份被吸納到好萊塢體系中(他原本在英國就是很出色的電視劇編劇),改編了兩本被認為影像化難度極高的小說:費茲傑羅未完成的《最後大亨》與符傲思的後設經典《法國中尉的女人》,他當然沒有大膽到把這兩部成本規模頗大的製作變成Pinteresque(品特式的),但他卻極其厲害地抓住了「愛情」,特別是無可救藥的迷戀,其中那外在暈眩混亂的幻覺,與內在孤寂挫敗的恐慌,對應起戲劇中的語言與意指,或是電影中的影像與真實,化為極為繁複的多層架構,讓電影不只是小說的附庸,有了它特有的真實生命。

以下便是我為今年將在台北文學季的「閱影展」中放映的這兩部作品,所寫的相關背景介紹。

1940年12月21日,曾創作經典小說【大亨小傳】The Great Gatsby的作家史考特費茲傑羅,在加州好萊塢的情人家中,因心臟病發猝逝,年僅四十四歲,這時候的他,移居好萊塢擔任片廠編劇已經三年多了,並沒有寫出什麼出色的代表作品,兩年前連米高梅的合約也沒了,只能像打零工般地寫些片片段段的腳本,以及發表一些短篇故事(像是在「君子」雜誌刊載的窮酸文人諷刺小說【派特霍比系列】)來賺錢糊口,失意地過著浸泡在酒精中的糜爛恍惚生活。然而,雖然從1934年出版了【夜未央】Tender is the Night之後,他就不再有長篇小說面世,但他其實並沒有放棄這項他真正在意且執迷的創作事業,1938年他寫下了一份故事大綱給雜誌社編輯,希望可以拿到預訂版權的稿費,讓他能在四個月內排除所有雜務瑣事,來寫出這本長篇大作,但可惜卻遭到無情的拒絕,一直到他過世時,這部小說仍尚未完成,而他所留下的半成品稿件以及未落筆部分的寫作計畫,經過他的好友艾德蒙威爾森的編輯重整,並依照費茲傑羅的規劃完成了精簡濃縮版的結尾,才讓這本遺作【最後大亨】終於在1941年出版。

「語言,就是在其所說的東西之下,說了另外一種東西‧‧‧‧‧」 哈洛品特

諾貝爾文學獎得主哈洛品特曾在一個公開場合中被詢問到,他的作品究竟是關於什麼?他回答道:「The Weasel under the Cocktail Cabinet」雞尾酒櫃下的鼬鼠。後來在他的演說當中,他自承非常後悔當初亂扯了這句話,因為那時他隨便抓了一個腦中閃過的怪異詞彙組合,目的只是為了嘲弄或攻擊那個不太聰明也不太禮貌的提問,但後來卻被許多學者拿去,做為一種詮釋,甚至是進入他作品內在的一道台階,反而讓他有些哭笑不得地苦惱。

「雞尾酒櫃下的鼬鼠」這個詞對哈洛品特來說是沒有意義的,評論者卻在裡面找到了豐富的論辯趣味,認為這正是他作品中溝通交流的失敗與無能,最精采的暗喻。好笑的是,哈洛品特也不認為他的作品是關於人與人之間失敗的交流,相反地,他認為人與人之間,在某種語言之外的情境中,在某種沉默當中,交流得太好也太明顯了,以至於讓人有著赤身裸體的羞恥暴露感,所以需要語言,滔滔不絕的語言,沒有明確意義的語言,來閃躲迴避,來讓自己被遮蔽覆蓋起來。

所以對哈洛品特來說,語言有一種奇妙曖昧的雙重性,一方面它那含糊扭捏的煙障效果,其實正指向了那故意陷落的空洞,也就是雙方都清楚卻不能說出的東西,而正因為那是個迷霧裡的空洞,所以當真正的沉默出現時(霧霾稍散),人的裸露與脆弱便會無所遁形,因此這時,我們又再需要語言中那雜亂貧乏的日常性,去擋掩偽裝自己,以絕望地躲避生命最深沉的恐懼。

也正是這種對世界的認知、對人際溝通的理解,建構了哈洛品特劇作中那獨一無二的語言魔力,那種看似瑣碎又重複,實則充滿驅力與威脅的巨大內外落差,透露出荒謬卻真實的人生景象。

而這麼一個充滿個性、絲毫不畏挑釁刺激觀眾的創作者,當他選擇要改編其他作家的作品為電影劇本時,必然也會將那一套世界觀,帶進他轉述故事的方法裡面去,1970年代哈洛品特以劇作家的身份被吸納到好萊塢體系中(他原本在英國就是很出色的電視劇編劇),改編了兩本被認為影像化難度極高的小說:費茲傑羅未完成的《最後大亨》與符傲思的後設經典《法國中尉的女人》,他當然沒有大膽到把這兩部成本規模頗大的製作變成Pinteresque(品特式的),但他卻極其厲害地抓住了「愛情」,特別是無可救藥的迷戀,其中那外在暈眩混亂的幻覺,與內在孤寂挫敗的恐慌,對應起戲劇中的語言與意指,或是電影中的影像與真實,化為極為繁複的多層架構,讓電影不只是小說的附庸,有了它特有的真實生命。

以下便是我為今年將在台北文學季的「閱影展」中放映的這兩部作品,所寫的相關背景介紹。

1940年12月21日,曾創作經典小說【大亨小傳】The Great Gatsby的作家史考特費茲傑羅,在加州好萊塢的情人家中,因心臟病發猝逝,年僅四十四歲,這時候的他,移居好萊塢擔任片廠編劇已經三年多了,並沒有寫出什麼出色的代表作品,兩年前連米高梅的合約也沒了,只能像打零工般地寫些片片段段的腳本,以及發表一些短篇故事(像是在「君子」雜誌刊載的窮酸文人諷刺小說【派特霍比系列】)來賺錢糊口,失意地過著浸泡在酒精中的糜爛恍惚生活。然而,雖然從1934年出版了【夜未央】Tender is the Night之後,他就不再有長篇小說面世,但他其實並沒有放棄這項他真正在意且執迷的創作事業,1938年他寫下了一份故事大綱給雜誌社編輯,希望可以拿到預訂版權的稿費,讓他能在四個月內排除所有雜務瑣事,來寫出這本長篇大作,但可惜卻遭到無情的拒絕,一直到他過世時,這部小說仍尚未完成,而他所留下的半成品稿件以及未落筆部分的寫作計畫,經過他的好友艾德蒙威爾森的編輯重整,並依照費茲傑羅的規劃完成了精簡濃縮版的結尾,才讓這本遺作【最後大亨】終於在1941年出版。

【最後大亨】的故事構想啟發自另一位英年早逝的天才:厄文索伯,這個出身卑微且患有先天性心臟病的猶太男孩,26歲竟然就協助創立了米高梅片廠並擔任首席製片人,並在三年內讓米高梅成為好萊塢最賺錢的公司,傳說中他有種神奇的才能,可以挑選出對的劇本,找到對的導演及演員,完成票房大獲成功的電影,他甚至可以精準地預測影片的票房,以計劃應投入的成本,在他37歲溘然辭世之前,就有超過400部電影在他的主導下完成,因而被稱為片廠的金童(The Boy Wonder)。費茲傑羅在1927年見過這位年紀輕輕就在好萊塢呼風喚雨的製片家,並對他留下深刻的印象,然而卻是一直到1936年索伯去世時,這整個從貧脊到巨大繁華再陡然消逝的生命歷程,才讓他深深地著迷,因為,這不正是另一版本的【大亨小傳】嗎?

費茲傑羅自己也曾說,這本小說會比他的任何其他小說更像【大亨小傳】,確實,【最後大亨】中那種近乎絕望的癡迷愛戀、那種如在夢境中繁華裡的寂寞荒涼、那種理想精神的殞落,都鮮明地展露出【大亨小傳】的光采,甚至【大亨小傳】中那近乎矛盾的敘事觀點,也同樣出現在這部最後未完成作品中。【最後大亨】主要是由一個年輕女孩的視角,去看一個喪妻的製片家,因無可救藥地愛上另一個與他死去妻子神似的女孩,而使得他穩固的世界逐漸崩潰的故事。

費茲傑羅在這兩部長篇小說裡,呈現出一種奇特的矛盾與衝突感,不只是故事主題、角色性格與文字傳達的感情,那有著巨大反差的兩極對立因素,在裡面不可思議地被融合平衡起來,更妙的是他既偏愛以一個平凡旁觀者的觀點,去陳述他筆下不凡的英雄主角,但有些時候,他又會忍不住想要透過這個主角的視野(【大亨小傳】中他將這樣的片段藏在情節描述中,而在【最後大亨】的未定稿裡,他則是有時會跳出第一人稱的敘事,變成全知的角度來描寫),向觀眾揭露出他眼前所見那個更迷離、更抽象、更帶著狂熱與美感的神祕世界。或許也唯有在這麼強烈的對比當中,我們才能清楚意識到,那個引導著生命走向璀璨星空又將之推落幽暗谷底的夢,那超現實的,又充滿誘惑的夢,究竟有什麼樣的魔力,而對於生命,那又可以產生出什麼樣的意義與衝擊。

曾以《阿拉伯的勞倫斯》、《桂河大橋》、《岸上風雲》三度獲得奧斯卡最佳影片的好萊塢製片家山姆史匹格, 1964年就曾獲影藝學院頒給製片人終身成就的索伯獎(就是紀念厄文索伯設立的),一直計劃要將【最後大亨】搬上大銀幕,1973年他將版權從一直遲疑的米高梅帶到了派拉蒙片廠,找了兩個劇場界出身讓他極為欣賞的創作者:麥克尼可斯和哈洛品特,要將小說轉化為電影。史匹格對品特的作品非常喜愛,從1960年代起就一直想和他合作,但計劃卻老是無疾而終,而《最後大亨》終於讓史匹格得償所願(史匹革製作的最後一部片也是品特的劇本《背叛》Betrayal),而品特的電影編劇生涯,也因此終於能夠進入好萊塢大片廠的製作體系中。

雖然哈洛品特在劇場界是以他作品的極簡、荒謬與威脅性著稱,但他卻也是個非常懂得影像魔幻魅力的電影編劇, 在小說【最後大亨】裡,好萊塢電影製片廠的背景,是費茲傑羅擺放愛情故事與商業鬥爭的舞台,在那兒浮沉多年後,他可以將自己觀察與經歷化為情節置放其中。但哈洛品特卻從故事裡面,真正挖掘出好萊塢作為「造夢工廠」的特質,並將這樣繽紛華美的夢與殘酷裸露的現實,做出反差與對比,也正呼應了費茲傑羅創作精神中那非常重要的衝突與矛盾並存特色。

費茲傑羅在他筆記中所寫下的那句「行動(戲劇動作)即是角色(性格)」Action is Character,成為電影改編奉之為圭臬的銘言,哈洛品特刻意在劇本中加入了東尼寇蒂斯與珍妮摩露對手的黑白戲中戲,諧仿1930年代的電影語彙,並諷刺片廠與明星制度的現實與虛浮(摩露與導演的衝突,寇蒂斯銀幕形象與私生活困境),從影片的前言到尾聲,雖然是片片段段,還無法形成完整的戲劇動作,但卻在幕前幕後的對比中,定義出這部作品介乎虛實之間的特質。

隱退後又臨危受命幫老友跨刀的的導演伊力卡山(因為原定的導演麥克尼可斯與製片史匹格鬧翻),也充分理解品特筆下,男主角眼中獨特不凡的夢幻世界,那正是一個卓越製片人所需的關鍵天份,於是,當男主角第一次在夜裡見到乘著巨大濕婆神首,順著氾濫水流出現眼前的女孩時,在銀幕上,是多麼超現實啊,還有,當男主角帶著女孩去參觀他那棟只有骨架的面海別墅時,月光、星光、海聲等種種自然,和那個抽象不全的建築體融為一體,那樣的影像,也有著文字所無法企及的奇觀與浪漫,充滿了不可思議的幻覺的美。而這種不真實的感受與情節,其實正反映了「大亨」內在最強大的生命動力與最荒涼的悲哀,Action is Character。

電影《最後大亨》的改編中,最神乎其技也最逼近整個電影創作本質的,或許就是勞勃狄尼洛所飾演的男主角,為了要說服那個自恃甚高的酒鬼作家好好寫劇本,於是順口編出了一個女人和黑手套的情節橋段。原本在小說裡簡潔敘述的語言,到了電影中,呈現的卻是勞勃狄尼洛近乎手舞足蹈地,將口說的細節活靈活現地演了出來,那充滿動態的鏡頭與肢體,創造出了一種強大的懸疑吸力,把觀眾(與費茲傑羅用以自嘲的酒鬼作家)給拉進故事中,接著,又忽然一把將我們給推了出來,這種進出幻象的魔術手法,不正是電影最神奇且迷人的地方嗎?

而更了不起的改編,就是影片的結尾,被東岸華爾街銀行家與片廠決策龍頭給鬥敗了的男主角(事實上索伯並沒有這樣的遭遇,但後世許多有雄才大略的製片人確實面臨了這樣的處境),失神落魄地回到了自己的辦公室,突然間,他轉向面對鏡頭,再次為觀眾陳述並表演了一次,那個沒頭沒尾的女人和黑手套情節,但這次,編導卻讓一段延續自故事主軸,如真似幻的劇情,以交叉剪輯的方式,疊合上這次重現,彷彿讓我們看到,一種無望的寄託,或是一種哀愁的預感。這是真真切切只能用電影語言說出的恍惚悲痛,也是專屬於電影與電影人的謎樣結局。繁華落盡,一如電影散場。

1993年費茲傑羅研究專家布魯科利重新將這本小說的手稿與筆記,以更接近原始未完成的殘缺面貌予以重整編輯出版,書名也改為費茲傑羅手稿上所特別標注記號的「末代大亨情緣:一個西部故事」The Love of Last Tycoon: A Western,因為費茲傑羅視他筆下的男主角門羅史塔為最後一位實現美國夢的西部拓荒英雄,使得這故事更有著一種開闊浪漫又純真脆弱的情懷。這個版本在台灣有中譯本發行。

1976年電影版的《最後大亨》是傳奇導演伊力卡山的最後一部作品,當年他加入時還推薦了勞勃狄尼洛擔任男主角,但這部星光熠熠的影片在1976年上映時卻沒有得到預期(應有)的評價與票房,伊力卡山在他的回憶錄中提到,因為製片史匹格和編劇品特之間如父子般的情誼,使得他根本無法改動劇本裡的創意與概念(史匹格傳記裡有一段他與品特和麥克尼可斯在公寓裡為劇本腦力激盪時的軼事:那時史匹格的按摩師來了,剩品特和尼可斯兩人在客廳構思結局,突然這個極好的點子冒了出來,品特興奮到不顧尼可斯的阻止跑去硬把按摩中的史匹格拉出來,而原本被打擾而一臉怒容的史匹格,在聽了這個結尾創意時,也跟著激動得又笑又叫起來),因此影片的成績並不理想。然而在多年之後,當我們重新再去看這部關於電影人的電影時,或許會有大不同於當年的感觸。

1979年,有了與大製片廠合作經驗的哈洛品特,接手被視為不可能任務的另一部高成本文學電影改編工作:約翰符傲思1969年的代表作【法國中尉的女人】。

【法國中尉的女人】是部知名的後現代小說與後設小說,符傲思以19世紀禮教封閉與性壓抑的維多利亞時代為時空背景,卻擺明了是以20世紀1960年代的視角去詮釋,所以在小說裡,不只是呈現那個時代的獨特風土民情,也不只是對該時期具社會批判性的寫實主義文學的諧仿,他還更進一步還把當時還未出世的自然主義精神(和相對應的達爾文學說)、存在主義,以及心理學上的精神分析,也都擺了進來。除此之外,這部小說最大的特色也在於,作者時不時就會跳出來,站在自己的作品前方,和讀者談論他自己創作的理念與思路,讓作者不再是掌控作品的那位全知的神,他的疑惑、不安與猶豫全都在我們面前暴露了出來,也因此,彷彿他筆下的人物有了自己的生命,不再隨他操縱,於是,故事的走向也就有了各種不同的選擇。符傲思為小說寫了三個以上可能的結尾,截然不同的意趣相互否定又相互交疊,讓整個閱讀產生了極其迷離錯亂、沉溺又疏離、浪漫又悲哀的多重感觸。

正因為這是一個如此多層面又多層次的文學作品,在改編上自然就不可能扒皮去骨地只呈現故事劇情而已,因為如此,原作的意趣與複雜性必定蕩然無存,但若真的照文本般把作者請到銀幕上來說書兼自剖,那又過份大膽地挑戰電影觀眾的耐性,對一部耗資甚巨的影片來說也不太可能。哈洛品特極其聰明地再次發揮他對電影裏真實與幻覺之間曖昧地帶的精彩理解,讓電影變成了一齣戲中戲,一部關於拍電影的電影,主軸的故事一邊在進展,創作的過程也一路跟隨,朝向著一部電影的完成。

而在品特手中自己所創造出的,就是演出故事中男女主角(莎拉與查爾斯)的那兩個演員:安娜與麥克,兩人拍攝時假戲真作產生了感情,他們一方面揣摩著角色,一面也以當下的觀點評論著那個時代與那些人物,正貼合了原著中小說家邊講故事邊掏心掏肺講創作講哲學的後設結構。但更進一步地,當故事裡那位訂了親的生物學家查爾斯,無可抗拒地被法國中尉的女人莎拉吸引,一步步走向離經叛道的不歸路時,我們也才開始發現,在旅館、在溫室、在海邊卿卿我我的演員麥克與安娜,兩人間的羅曼史其實是段不倫之戀,他們的戀情是伴隨著電影拍攝才開始發展的。

於是,戲外與戲裡的關係,就比原本疏離而旁觀的評論更進一步,變成了內裡互通的複雜編織。符傲思小說裡,屬於維多莉亞時代受到極端扭曲的社會保守氛圍而激發,那種非常幽微且神秘的情慾妄想、自虐式救贖,以及對於被禮教放逐的恐懼與渴望,在性愛的儀式中,從貞潔的蕩婦莎拉身上,轉移到理性的狂人查爾斯體內,那樣的愛,既是原始本能的衝動,也同時糾結著對體制教養與性壓抑的強烈反抗,想透過毀滅與痛苦,去體驗生的快感。哈洛品特劇本中的戲外「現在式」並沒有給予太多關於這段戀情的細節陳述,但因為在銀幕上,我們所看到演出莎拉/安娜與查爾斯/麥克的,是相同的兩個演員(演技卓越的梅莉史翠普和傑瑞米艾恩斯),觀眾自然無法抗拒地會將兩者的境遇與心理,相互對比也相互詮釋,雖然時間相隔百年,但故事裡的掙扎,卻仍然可以跨越時空的變遷,投射到當下生命的抉擇困境中。

因此,哈洛品特的劇本對原著中三種收場的選擇,相對於戲外男女主角最後的結局安排,就顯得格外有趣。戲中戲的末段,查爾斯解除了婚約,迫使自己被逐出上流社交圈的舒適生活,但回到賓館卻又發現莎拉不告而別,失去了蹤影,因遍尋不著而灰心喪志的查爾斯,自己變成了真正的「法國中尉的女人」,過著浪跡天涯的生活,直到他意外地收到了上面寫著「找到她了!」的電報。品特挑選了一個有點唐突卻能帶來撫慰的喜劇收場,天真美好得透露出一絲危疑(其實正符合原著中講完了團圓結局,卻緊接著轉換成另一個哀傷惆悵的尾聲:查爾斯真的變成孤身面海遠眺的「法國中尉的女人」了),但這並不是整部電影的最後。

畫面一轉,我們看到了影片殺青的舞會派對,安娜從人群中離開,回到了她的化妝室,轉頭一看,她凝視著鏡子裡的徬徨茫然的自己,宛如故事中那個必須為自己做出抉擇的夜晚,她飾演的角色莎拉,在鏡像裡洩漏出的驚恐哀傷情緒。接著,麥克循著相同的路,來到化妝室找尋安娜,卻已是人去樓空,猶如故事中他所飾演的查爾斯在衝到賓館時,發現莎拉早已離去,臉上盡是倉皇疑慮,然後,他走進了另一個房間,那正是查爾斯與莎拉重逢並和解的場景所在,他聽見了車子發動的聲音,急切地來到窗邊,無望地對著駛離而去的人喊著:「莎拉」,不是安娜,而是莎拉。真實與幻影似乎就在這一剎那,重疊成為一體了。

在那封閉的年代,愛情與慾望必須經歷百死千難、萬般掙扎,忍受社會的棄絕敵視,才終於能緊緊握住,這其中有一種的壯烈與浪漫,然而,到了經歷過自由戀愛、性別平權、性解放等種種衝撞的現代,對於愛與性,卻反而不再能確定它的意義,也或許不再有願意捨命追求的癡狂,這是一種進化,也似乎是一種失落。

畫面最終停留在查爾斯與莎拉搖著槳、乘著舟,由船屋緩緩滑進蔥翠環繞的湖景中,靜謐美好地落幕,符傲思故事中的喜與悲、完滿與惆悵,就在品特的巧思細緻調和下,最終變成了一個遙遠的幻影,乘載了世世代代無法抵抗世俗禮教、無法突破內心迷障的感情遺憾,永恆地飄著、盪著。

(全文完)

謝謝推薦。