攝影比賽中「後製」定義之我見

阿鋼最近沉浸在攝影「後製」的議題上,承位子大的出言,建議將攝影比賽中可後製、合成項目的命名“攝影設計”類 (想看內容請找前幾篇。),相當感謝位子及其他朋友的建言!

不過;回到問題的原點,我個人認為目前數位攝影較爭議的部份,在於對「後製」之認定,因為數位相機影像的產生過程,從光線的過濾、R.G.B色光感應、感光元件將影像轉變成矩形色塊定影,以及改變機身、鏡頭等,光是前端這些動作,就有人以電子、資訊、器材的角度,質疑這已經是種「後製」了!

若大家對後製的定義沒有明確共識,探討、爭論必然不停。若再加上攝影「設計」二字,其涵蓋範圍太大,更加模糊不清。要解決爭議,還必須從清楚定義何謂「後製」著手,阿鋼認為現今科技的不斷進步,未來的數位攝影還會有更多的變化與挑戰。「後製」不僅僅只是在相機機身中二次、多次的合成,或在機身中其他各種調整的特效,以及透過軟體的種種後製了,甚至會有更多難以定義的形態出現!又該如何繼續擴充與補充定義之?

綜合以上的看法,阿鋼初步認為有無「後製」的定義如下:

無後製的定義:快門完成後,沒有再做任何改變。

運用對自己器材的熟習,拍攝(完成快門)前的加濾鏡、換鏡頭、改機身、長曝、重複曝光(快門不關之下)、搖黑卡等等技法,拍出自己所構思與預想的畫面。

而完成快門後的畫面,能否拍出自己所希望的,那可就不一定,但不管結果是好是壞!這照片都算是無後製!

有後製的定義:快門完成後,做了任何一點改變。

若完成快門後,覺得照片不滿意,事後不論是以相機機身或電腦軟體上的裁切、格放、調色、疊圖、合成、修圖等動作,都算是後製行為。因為只要慢工出細活,絕對張張美麗,只是那並非當時所拍,因此都算是後製。

以快門完成之前、後為分野,這樣的定義,可以不必再去論述數位、電子、機身軟體部份,又能將底片機特性含括進來。如此的定義,簡單明瞭易懂,達成共識與規則辦法後,或許大家便不再各自解釋,不致產生之前的各種意見。

而以後的攝影比賽中,要再分出另一項「攝影可後製」組別,或者另取名一個比「攝影可後製」更合適而無爭議的名稱。

不過;我還是認為天下沒有完備的法規,所謂上有政策,下有對策!只有靠身為攝影人的自尊與驕傲意識,才能補充法規中的不足,與遏止少數不法者的行為。讓台灣的數位攝影繼續正常化發展下去。

以上是阿鋼才疏學淺的看法,希望能有文思之大德者,再給於補充與建議。

--------------------------------------------------------------------------------------------

補上堪稱中國攝影界中後製之鼻祖-郎靜山大師,以下部份作品,可見郎大師運用暗房合成技法,將影像當成材料,或疊圖、調色、格放、縮小、加字等技法,創作出自己的藝術形態。

郎大師認為,所謂藝術攝影必須要具備以下兩個條件:一、畫面上的結構與層次有藝術性; 二、相片本身具有深刻意義,餘意無窮。而中國畫以筆墨,攝影則用相機,兩者的工具雖然不同,但同樣都是要營造出美好的畫面,所以二者間道理相同,只是運用之法各有殊異。

大師的「集錦攝影法」曾贏得了「影中有畫,畫中有影」的讚譽,他生平曾表示,中國畫裡所謂的「定景」,其實就是攝影裡所說的「構圖」;中國畫的繪事六法裡,有所謂的「經營位置」與「傳模移寫」,在用筆的時候可以取捨萬疏,去蕪存菁,而攝影則限於機械與環境對象,唯有採取「集錦攝影法」才能不受限制。 所謂「集錦」,就是「集合各種物景,配合成章,捨畫面之所忌,而取畫面之所宜者。」

他的作品具備現代藝術的創新實驗精神,但又展現他始終不曾脫離中國文化的本質。他留下美好的影像紀錄與藝術風華予後人無限追思與懷想。

郎靜山作品 笑思張緒柳

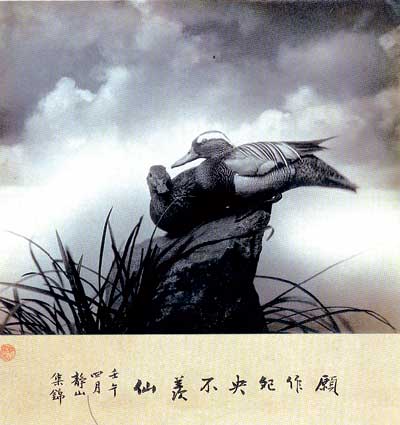

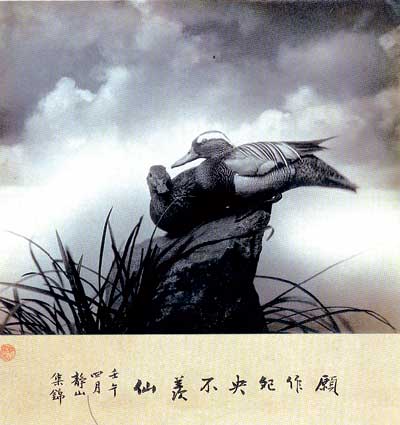

郎靜山‧願作鴛鴦不羨仙 (1921--影像/1942--題字)

郎靜山‧春樹奇峰 (1934, 基本素材與下幅相同)

郎靜山‧黃山(背景與樹影高度有改變)

郎靜山‧寒江獨釣 (1960)

郎靜山攝影作品

藍貓

藍貓

我想參加一個攝影比賽

但有個疑問想請問大家

一般攝影比賽都會請參賽者沖洗照片繳交

若是這個比賽只需要繳交數位檔

那麼評審時就是大家用電腦看照片嗎?

這樣評審起來不會很奇怪?

因為每台電腦看到的顏色不是都會有所不同?

雖然參加實體照片的比賽麻煩

但是不是會比較好? (雖然現在是數位化時代了= =)

還是數位攝影的比賽就是這樣呢? (可後製 用電腦評審?)

山風子民

山風子民

再次就教

但我的攝影基本素養很弱

別見笑

如果以傳統攝影與數位攝影作區隔

可行嗎

傳統即以底片加暗房沖洗技

數位則包括電腦後製

是否可能保留傳統攝影的美感並

兼具數位科技的創新

版主回應

以傳統攝影與數位攝影分組

這並非不可以

但是解決不了台灣目前的參賽亂象

而且傳統底片透過暗房

也可以玩後製啊

那又要如何分類才公平?

所以我認為不需分傳統攝影與數位攝影

只要分不可後製與可後製2組足夠矣

山風子民

山風子民

我同意台長的意見

不過,我提出自己一個觀點就教

如果不分可以嗎

亦即以廣義來定義攝影或照相

要不要後制隨己意

若此

難道裁判在評審時

無法找出具有藝術價值或是

很棒的作品嗎

純手工無法和機器匹敵嗎

特別是藝術層次

相信這是攝影等藝術的重點

我作一個不是很恰當的比方

如果書法比賽

使用雷射或噴墨印制的作品

還是難以和書法家的作品相提並論的

這是我的淺見

版主回應

攝影發展將近百年,在羅蘭‧巴特等先人的闢疆下,論證過程艱辛,攝影逐漸走入藝術領域,才有現在「攝影也是藝術」的事實。

承蒙山風子民指教!你問說「不分可以嗎?」、「廣義定義攝影或照相,要不要後制隨己意,裁判在評審時會找出具有藝術價值。」

我想你將「無視攝影比賽辦法」與「攝影創作」混為一談了。攝影獎金敗類無視比賽辦法,就算2012油桐花攝影比賽中,已經分為「不可後製」與「可後製」,那位敗類還是將後製作品參加不可後製組,這證明他們後製不是要表現攝影創作,而是為了獎金,這是其一。

其二,台灣現在大多數的攝影比賽,就是沒有分「不可後製」與「可後製」,才造成評審困擾(無後製檢驗制度),比賽結果導致劣幣驅逐良幣效應,嚴重破壞台灣攝影人的尊嚴與發展。

若是個人的攝影藝術創作,當然可以後製!君不見北、高美獎的攝影類作品中,近幾年獲獎作品大多為「後製」攝影,為何不見傳統無後製攝影作品得獎呢?(請查2001-2012年的北、高美獎的攝影類作品。)

是傳統攝影參賽者作品不夠水準?非也!藝術應該多元的發展,攝影藝術的未來發展更應如此,不能因哪一種攝影類型強勢興起,就可以忽略另一種弱勢攝影類型發展。

後制者視覺強於無後製,兩者的視覺符號傳達與表現能力,本就不平等,若硬將兩者一起比,那北、高美獎的獲獎結果,就是你所問的答案了,我不喜見如此,但還是尊重比賽辦法!

綜合以上論述,因此我認為攝影比賽必然要分為「可後製」與「不可後製」。

至於你所提的書法部份,我不精書法亦不是書法界的人,對於這樣的發展可否,我不能也不夠格論之。

winder

winder

只做裁剪算不算后制呢?

版主回應

若問我,則是不可以

若以攝影比賽規則,確是可以的(不能格放)

研荷山人

研荷山人

真佩服你的能耐

找到這麼多張郎大師的巨著

tina

tina

等於在比誰的配備好嗎?

我只喜歡拍攝~~亂拍~~呵呵

晚安~~

版主回應

哈...比賽的規則....跟器材好壞...不相干

但是就看自己的攝影良心

有時初學者比攝影的老鳥們

更有攝影的良心

Tellme

Tellme

以"無中生有"的後製作品參賽 其實太過份了

沖印若是"後製"那是無可厚非的 但沖印公司的技術程度 影響參評審眼光 對比賽結裹影響甚鉅

數位影相 若不能"後製"那機器卻是影響成果的因子之一 但個人 傾向 後製不能 無中生有 或 移山倒海 甚至 故作隱暱

版主回應

沖印公司的技術程度,是參賽者重要的選擇

是啊

畢竟是比賽,期望這些知法玩法的攝影參賽者,能收斂一下了

Tellme

Tellme

其實 照片的沖印 不就是後製嗎?

版主回應

沒錯,若是用比較廣的後製範圍來說

沖洗時的顏色調製,也算是一種後製。

然而;沖洗的色彩會改變

那是〝可複製性〞的攝影與版畫之宿命

就算是最高技術的沖印公司

也不敢說每張色彩一樣

但是這篇文章所談的是攝影比賽中的後製

若將沖印色彩有異,歸為後製,那就無人敢比賽了

所以如我文中所指的後製

認為完成快門後,做出無中生有、東拼西湊的動作

才算是後製

因為.....沖洗時,總不會多出一朵蓮花、一顆煙火吧

纖維螞蟻

纖維螞蟻

挖,好精闢,佩服佩服^^

版主回應

感謝纖維螞蟻認同

希望這樣的觀念

能早日落實在攝影者身上

酒館藍調

酒館藍調

我拍照也習慣做點後製

但不要太超過就好了...... (自然風 :D)

版主回應

只要不參加「不可後製」的比賽

我絕對贊成後製

自然風..讚啦

小熊

小熊

看老師的文章

上了一堂課

哈哈..

不過愚笨..吸收不多

kevin趙

kevin趙

由於每家相機廠商的數位機身製程設定本不相同,在按下快門之前,就已經有不同的答案。

若真要以[按下快門]為分界,最佳的方法,宜以同型機種與指定鏡頭去比較。

不同機種,前置數位效果已有高下,等同於後製的偷跑,怎麼比也比不出勝負。

版主回應

非也!

阿鋼說的是「完成快門」!

若如您所言「..前置數位效果已有高下,等同於後製的偷跑,...」;那現在的單眼相機拍攝之前換鏡頭、機身調色溫、銳化、B快門加濾鏡片等等,對於其它相機算是後製與不公平?是如此嗎?

阿鋼何以覺得「完成快門」為分野?

因為攝影注重的是相機後面的腦袋,這包涵對自己器材的熟習,拍攝前的種種設定、更換與構圖,是自己所構思與預想的畫面。

而完成快門後的畫面,能否拍出自己所希望的,那可就不一定,但不管結果是好是壞!這照片都算是無後製!

可若是覺得照片不滿意,事後再透過機身、電腦來合成、修改,只要慢工出細活,絕對張張美麗,只是那並非當時所拍,因此通通算是後製!

科技不斷的進步,永遠沒有器材公平的時候!

只有早日定義清楚何謂「後製」,並將比賽的項目,分成「可後製」與「不可後製」兩類,才是攝影界之福。

祝安

mi ya ko

mi ya ko

若是針對比賽的規定

也許如同老師說的按下快門後的部分若再加工算後製..會比較明確些

版主回應

是的

若「後製」的定義不明

那還是會繼續吵

巴黎的位子

巴黎的位子

將來,還有另一個問題...

各位請看自己手上的相機會有哪些附加的功能(技術),在你按下快門的那一剎那,讓照片"自動"更為美麗?

高動態範圍、對焦散景模式、柔化背景、模型快鏡特效、自動場景辨識、高光色調優先功能...技術多得不勝每舉的讓大家的照片拍起來"自動的"更漂亮。

版主回應

就如我內文中所說

以快門完成之前後為分野

您所說相機的各種功能

若是在快門完成之前設定好的

不算是後製

就像單眼機換上鏡頭、濾鏡、設定機身等動作是一樣的

可是若在完成快門後

還在相機中用各種模式改變

那都算是後製

新科技的問題會越來越多

後製的定義應該早點達成共識與教育

眼鏡

眼鏡

經阿剛大此篇論述

那我的照片

就是歸為〝攝影設計〞類

因為都有後製過

也不得不後製

因原照拍的很差

還需要多多練習原味拍照^^

阿漢

阿漢

拍照著 最心知肚明 騙不了自己..

推薦