代序:蓴菜鱸魚南朝畢竟過去了,美麗故事裡人物的灑脫自在隨大江東去,只有殘破漫漶的手帖紙帛上留著一點若有若無的記憶。後代的人一次一次臨摹王羲之南朝手帖,其實不完全是為了書法,而是紀念著南方歲月,紀念著一個時代曾經活出自我的人物,懷念著他們在秋風裡想起的故鄉小吃吧。

虱目魚腸─小吃,比大餐深刻,留在身體裡,變成揮之不去的記憶,是可以讓人連官都不想做的。

做大官,常常就少了小吃的緣分。

剛從上海回來,想念起台南赤崁的虱目魚腸。

如果在台南過夜,通常一大早會到赤崁樓後面一家小店吃最新鮮的虱目魚腸。魚腸容易腥,稍不新鮮,就難入口。因此一大早,五、六點鐘,剛撈上來鮮活的虱目魚,才能吃魚腸。新剖的魚腸,經沸水一汆,即刻撈起,稍沾鹽醬,入口滑膩幼嫩,像清晨高山森林的空氣,潮潤有活潑氣味,吃過一次,就成為身體裡忘不掉的記憶。

唐代歐陽詢的《張翰帖》裡說到大家熟悉的一個人「張翰」─「因秋風起,思吳中菰菜鱸魚,因命駕而歸」。張翰當時在北方作官,因為秋天,秋風吹起,想起南方故鄉的鱸魚蓴菜羹,因此辭了官職,回到了南方。因為故鄉小吃,連官也不做了,張翰的掙扎比較大,我慶幸自己可以隨時去台南吃虱目魚腸。

「鱸魚蓴菜」因為張翰這一段故事成為文化符號,一千多年來,文人做官,一不開心就賦詩高唱「蓴菜鱸魚」。辛棄疾的句子大家很熟:「休說臚魚堪膾,盡西風,季鷹歸未?」季鷹是張翰的字,他幾乎變成漢文學裡退隱的共同救贖了。然而,私下裡,我寧願相信那一個秋天,張翰突然辭官回家,真的是因為太想念故鄉的小吃。

小吃,比大餐深刻,留在身體裡,變成揮之不去的記憶,是可以讓人連官都不想做的。做大官,常常就少了小吃的緣分。張翰─他們的故事留在《世說新語》中,與南朝文人跌宕自負的「手帖」,一同成為江南美麗又感傷的風景。張翰出身吳地望族,他的父親張儼做過吳國的大鴻臚。吳國滅亡,江南許多舊朝的士紳期望跟新的西晉政權合作,紛紛北上求官,其中包含了陸機、陸雲、顧榮、賀循、張翰。他們的時代比王羲之稍早,他們的故事卻一一都成為後來南朝王羲之那一代文人的深刻心事。他們的故事留在《世說新語》中,與南朝文人跌宕自負的「手帖」, 一同成為江南美麗又感傷的風景。

我喜歡《世說新語》裡三段有關張翰的故事──

第一段是吳國滅亡不久,南方士族的賀循應西晉新政權徵召,北上洛陽擔任新職。賀循是浙江紹興人,北上時經過吳的金閶門,在船上偶然聽到極清亮的琴聲,賀循因此下船,認識了張翰,成為好朋友。

張翰問賀循:「要往哪裡去?」賀循說:「去洛陽擔任新職,路過這裡。」

張翰說:「吾亦有事北京。」當時南方人都把北方新政權的京城稱為「北京」。

張翰因此即刻搭了賀循的船一起去了京城,連家裡親人也沒有通知。

這一段故事收在《世說.任誕》一章,似乎是認為張翰跟賀循才初見面就上船走了,連家人也不通知,行為是有些放任怪誕吧。

張翰行為的放任怪誕更表現在他的第二段故事裡。

蓴菜羹、鱸魚膾─張翰的三段故事都像「手帖」,一帖一帖都是南朝歲月的美麗故事。

《世說.識鑒》一章記錄了張翰秋天想念家鄉小吃的故事。

當時北上的張翰已經在齊王司馬冏的幕府裡作幕僚,齊王位高權重,野心勃勃,正在權力鬥爭的核心。那一個秋天,張翰忽然「見秋風起,因思吳中菰菜羹、鱸魚膾」,感嘆地說:人生貴得適意爾,何能羈宦數千里以要名爵!

人要活得開心,如何為了權力財富跑到幾千里外被官職綁住!張翰因此回家鄉了,《世說》把這一段故事放在〈識鑒〉,因為司馬冏不多久兵敗被殺,張翰逃過?逆同黨一劫。

《世說》這一段故事並不完全,《晉書.文苑》有張翰的傳,也正是歐陽詢《張翰帖》抄錄的文本。當時張翰跟同樣來自吳國的同鄉顧榮說:「天下紛紛,禍難未已。夫有四海之名者,求退良難。吾本山林間人,無望於時。子善以明防前,以智慮後。」《晉書.張翰傳》說得明白,天下紛亂,災禍接連不斷,有名望在外的這些吳國舊士紳一定是新政權攏絡的對象,張翰用了四個字「求退良難」,退都退不了,退不好也是要獲罪遭難的。「求退良難」令人深思。

〈文苑傳〉裡的句子,歐陽詢《張翰帖》也有脫漏。張翰要顧榮小心,要多防備政治鬥爭的可怕。顧榮很感嘆,握著張翰的手──「榮執其手,愴然曰:吾亦與子採南山蕨,飲三江水耳。」顧榮後來並沒有福氣跟張翰一起退隱,沒有福氣「採南山蕨,飲三江水」。

過不多久,西晉政權因為權力鬥爭,分崩離析,永嘉之亂(三一一年),顧榮回到南方,結合南方吳地士紳豪族,輔佐晉元帝司馬昱在南京建立東晉政權,那時候王羲之大概十歲左右,隨家人逃難南遷。

顧榮與王羲之的伯父王導是穩定南方政權最關鍵的人物,顧榮這些南方舊士族,在北方做官,膽顫心驚,小心翼翼,在政權鬥爭夾縫裡求生存,飽受委屈。一旦西晉滅亡,王室南遷,晉元帝也要靠這些士族支持才能穩定朝政。

《世說》裡有一段故事是耐人尋味的──

「元帝始過江」,晉元帝剛在南京稱帝,感慨地對輔佐他的顧榮說:「寄人國土,心常懷慚」。剛移民到南方的「外省人」皇帝司馬昱覺得是「寄人國土」,心裡老是懷著慚愧不安。元帝的話也許是一種試探,顧榮歷經朝代興亡,在政權起落中打滾,他的反應是有趣的,他即刻跪下,向元帝說:臣聞王者以天下為家──

顧榮講了一番漂亮的話,安定元帝的疑慮,他的這一段故事被放在〈言語〉一章,《世說》認為顧榮言語敏捷得體,我想其實是吳地舊臣長久養成的一種圓融的生存本能吧。這個顧榮後來壽終正寢,元帝親自弔唁,備極哀榮,《世說》有關張翰的第三個故事正是發生在顧榮喪禮上。顧榮生平好琴,喪禮靈床,家人放了他平日常用的琴。張翰前往祭弔,直上靈床鼓琴。彈了幾曲,撫摸著琴說:「顧榮啊,還能聽見琴聲嗎?」大哭,也不問候家屬就走了。

張翰的三段故事都像「手帖」,一帖一帖都是南朝歲月的美麗故事。手帖─這本書講「手帖」,講一些遙遠的南朝故事,但是,我總覺得是在講自己的時代,講我身體裡忘不掉的的記憶。

魏晉時期,「手帖」是文人之間往來的書信,最初並沒有一定具備作為書法範本的功能。

因為王羲之手帖書信裡字體的漂亮,在他去世後三百年間,這些簡短隨意的手帖逐漸被保存珍藏,裝裱成冊頁卷軸,轉變成練習書寫、欣賞書法的範本,「帖」的內涵才從「書信」擴大為習字的書法範本。

特別是到了唐太宗時代,因為對王羲之書帖的愛好收藏,以中央皇室的力量,搜求南朝文人手帖。把原來散亂各自獨立的手帖編輯在一起的,刻石摹搨,廣為流傳,使王羲之和許多南朝手帖,因此成為廣大民眾學習書寫的漢字美學典範,產生《十七帖》一類官方(來力)定的手帖總集版本,也促使「帖」這一個辭彙有了確定書法楷模的意義。

因為「手帖」意義的改變,原來南朝文人書信的特質消失了。唐代的名帖,像歐陽詢的《夢奠帖》《卜商帖》《張翰帖》,都已經不是書信性質的文體,連字體也更傾向端正謹嚴的楷書,魏晉文人行草書法手帖的爛漫灑脫自在都已不復再見。

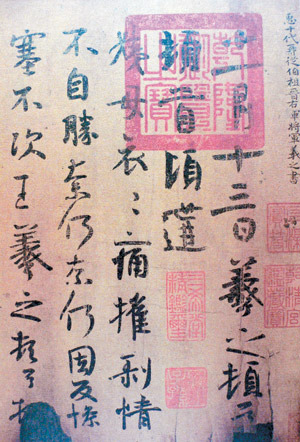

歐陽詢的書法大家熟悉的多是他的碑拓本,像《九成宮》《化度寺碑》,已經成為漢字文化圈習字的基礎範本,也都是楷書。歐陽詢名作,收藏在北京故宮的《張翰帖》《卜商帖》和遼寧博物館的《夢奠帖》,其中或有雙勾填墨的摹本,但年代都非常早,不會晚過宋代,摹搨很精。

《張翰帖》近年北京故宮展出過,卷尾還有宋徽宗趙佶瘦金體的題跋。王羲之字體的行草風格與他書寫的內容有關,因為是寫給朋友的短柬、便條,所以率性隨意,「行」「草」說的是字體,其實也是說一種書信體的自由。《張翰帖》不是書信,是從《晉書.文苑傳》的張翰傳記中抄錄的文字,是嚴肅性的史傳,因此歐陽詢的用筆端正嚴格到有些拘謹,已經不是南朝美學的從容自由了。

《張翰帖》一開始介紹張翰「善屬文,縱任不拘」文學好,為人任性不受拘束。下面就是與顧榮的對話,結尾兩行是最美的句子「因見秋風起,乃思吳中菰菜鱸魚,遂命駕而歸──」一向端正嚴肅的歐陽詢,似乎寫到這樣的句子,也禁不住筆法飛動飄逸了起來。宋徽宗曾經評論《張翰帖》,「筆法險勁,猛銳長驅」。高宗也曾經評判過歐陽詢的書法「晚年筆力益剛勁,有執法廷爭之風。孤峰崛起,四面削成──」

「猛銳長驅」「四面削成」「險勁」「剛勁」都可以在《張翰帖》的用筆看出。

特意從《晉書.張翰傳》裡抄出這一段文字,歐陽詢與許多初唐文人一樣,流露著對南朝手帖時代風流人物的崇敬與嚮往。然而,南朝畢竟過去了,美麗故事裡人物的灑脫自在隨大江東去,只有殘破漫漶的手帖紙帛上留著一點若有若無的記憶。

後代的人一次一次臨摹王羲之南朝手帖,其實不完全是為了書法,而是紀念著南方歲月,紀念著一個時代曾經活出自我的人物,懷念著他們在秋風裡想起的故鄉小吃吧。

每到江南,秋風吹起,也會想嘗一嘗滑潤的蓴菜羹,切得很細的鱸魚膾,但是都比不上在台南赤崁清晨的虱目魚腸。收在這本書裡的許多篇章在講「手帖」,在講一些遙遠的南朝故事,但是,我總覺得是在講自己的時代,講我身體裡忘不掉的虱目魚腸的記憶。

也許哪一個秋天,可以磨墨寫一封信告訴朋友:清晨台南赤崁食虱目魚腸,美味難忘。

初安民兄誠摯豪氣,有俠士風,他創立《印刻》文學雜誌,我心中時時紀念著要為他寫一輯「南朝故事」。拖延數年,安民不以為忤。改日相約,一起去赤崁嘗一次虱目魚腸。

二○一○年五月廿四日八里 蔣勳記事

延伸閱讀:張翰「黃花如散金」

父儼,吳大鴻臚。翰有清才,善屬文,而縱任不拘,時人號為「江東步兵」。 著《首丘賦》,文多不載。俄而冏敗,人皆謂之見機。然府以其輒去,除吏名。翰任心自適,不求當世。或謂之曰:「卿乃可縱適一時,獨不為身後名邪?」答曰:「使我有身後名,不如即時一杯酒。」時人貴其曠達。性至孝,遭母憂,哀毀過禮。年五十七卒。其文筆數十篇行於世。

「鱸魚蓴菜」

據《晉書.張翰傳》記載:「張翰在洛,因見秋風起,乃思吳中苑菜蓴羹、鱸魚膾,曰:『人生貴適忘,何能羈宦數千里以要名爵乎?』遂命駕而歸。」這段故事被世人傳為佳話,「蓴鱸之思」,也就成了思念故鄉的代名詞。

張翰是個才子,詩書俱佳,寫江南的菜花,有「黃花如散金」之句,李白很佩服他,寫詩稱讚:「張翰黃金句,風流五百年。」不過,張翰留名於世,還是是因為蓴菜和鱸魚。關於「蓴鱸之思」,他自己有詩為證:「秋分起兮佳景時,吳江水兮鱸正肥,三千里兮家未歸,恨難得兮仰天悲。」這是他在洛陽思念家鄉時發出的慨嘆。這蓴鱸之思,後來有很多人在詩中提及。把思念故鄉的情感,和蓴菜鱸魚聯繫在一起,確實詩意盎然。

唐人詩中,以蓴菜鱸魚的典故表達思鄉之情的作品很多。崔顥有七絕《維揚送友還蘇州》:「長安南下幾程途,得到邗溝吊綠蕪。渚畔鱸魚舟上釣,羨君歸老向東吳。」白居易《偶吟》:「猶有鱸魚蓴菜興,來春或擬往江東。」皮日休《西塞山泊漁家》:「雨來蓴菜流船滑,春後鱸魚墜釣肥。」元稹《酬友封話舊敘懷十二韻》:「蓴菜銀絲嫩,鱸魚雪片肥。」有趣的是,中國的「蓴鱸之思」,在唐代竟然還傳到了國外,當時的平安朝,他們的國君嵯峨天皇在詩中擬張志和的《漁夫詞》,寫了如下詩句:「寒江春曉片雲晴,兩岸花飛夜更明。鱸魚膾,蓴菜羹,餐罷酣歌帶月行。」

唐人熱衷蓴菜鱸魚,到宋代,詩人們似乎興趣更濃。

對張翰因思家鄉美食而辭官返鄉的舉動,詩人們不僅理解,而且多加褒揚。辛棄疾的《水龍吟》中有名句:「休說鱸魚堪膾,盡西風,季鷹歸未」,蘇東坡也有妙句:「季鷹真得 水中仙,直為鱸魚也自賢。」歐陽脩為張翰寫過很有感情的詩:「清詞不遜江東名,愴楚歸隱言難明。思鄉忽從秋風起,白蜆蓴菜膾鱸羹。」不少詩人因迷戀張翰蓴鱸之思的典故,特地來江南感受蓴菜鱸魚的美味,儘管這蓴菜和鱸魚的產地並非他們的家鄉,但借題發揮,抒發一下思鄉之情,也非常自然。陳堯佐:「扁舟繫岸不忍去,秋風斜日鱸魚鄉」,米芾:「玉破鱸魚霜破柑,垂虹秋色滿東南」,陸游:「今年菰菜嘗新晚,正與鱸魚一併來」。宋敦儒的《好事近.漁夫詞》中,有這樣的描寫:「失卻故山雲,索手指空為客。蓴菜鱸魚留我,住鴛鴦湖側」,葛長庚的《賀新郎》更有意思:「已辦扁舟松江去,與鱸魚、蓴菜論交舊。因念此,重回首。」去江南品嘗一下蓴菜鱸魚,在那時似乎成了一種文人的時尚。

閱讀手帖:火箸畫灰《平復帖》

〈平復帖〉大概是這幾年在古文物領域被討論得最多的一件作品。 〈平復帖〉唐代就收入內府,宋代被定為西晉陸機的真跡。北宋大書法家米芾曾經看過,用「火箸畫灰」四個字形容〈平復帖〉禿筆賊豪線條的蒼勁枯澀之美。宋徽宗有朱書題簽,「晉平原內史陸機士衡平復帖」,題簽下有雙龍小璽,四角有「政和」、「宣龢」的押印。

〈平復帖〉在元代的收藏經過不十分清楚。明清時代曾經韓世能、韓逢禧父子,安儀周、梁清標等人收藏,綾邊隔水上都有收藏印記。董其昌在韓世能家看過,也留下跋尾的題識。

乾隆年間收入內府,後賜給皇十一子成親王永惺。清末再轉入恭王府,流傳到溥心畬手上,隔水上也有「溥心畬鑑定書畫珍藏印」。溥心畬為了籌親人喪葬費,轉手賣給張伯駒,1956年,張伯駒把〈平復帖〉捐出,收藏於北京故宮。

啟功先生釋文

〈平復帖〉是漢代章草向晉代今草過渡的字體,古奧難懂,加上年久斑剝,字跡漫漶,很不容易辨認。啟功先生在六○年代釋讀了〈平復帖〉,雖然還有不同的看法,但目前已成為流傳最廣泛的釋文:

彥先羸瘵,恐難平復。往屬初病,慮不止此,此已為慶。

〈平復帖〉開頭一段釋讀比較沒有歧異。大概是說:「彥先」身體衰弱生病,恐怕很難痊癒。初得病時,沒有想到會病到這麼嚴重。「彥先」是信上提到的一個人,自宋以來,也因為這兩個字,引出了陸機與〈平復帖〉的關係,因為陸機有好朋友名叫「彥先」。麻煩的是,陸機親近的朋友中有兩個都叫「彥先」,一個是顧榮,顧彥先;另一個是賀循,賀彥先,都是同樣出身吳國士族,又同時與陸機在西晉作官的朋友。

其實繼續探索下去,陸機的朋友中可能還不只兩個「彥先」。徐邦達先生就認為〈平復帖〉裡的「彥先」是另一個叫「全彥先」的人。這一點早在《昭明文選》李善注裡就已經提到。《文選》裡有陸機、陸雲兄弟為「彥先」寫的〈贈婦詩〉,李善注指出這個「彥先」不是顧榮顧彥先,而是全彥先。

三個「彥先」使探索〈平復帖〉的線索更為複雜,各家說法不一,一時沒有定論。這幾年隨著〈平復帖〉2003年在北京展出,2005年在上海展出,討論的人更多。有人根本否定〈平復帖〉是陸機所書,大概也以為依據信裡「彥先」兩個字,斷定〈平復帖〉是陸機真跡,而「彥先」此人是哪一個「彥先」還不清楚,寧可存疑。

但是各派說法都同意〈平復帖〉是西晉人墨書真跡,的確比王羲之傳世摹本更具斷代上的重要性。〈平復帖〉還是穩坐「墨皇」、「帖祖」的位置。

啟功先生對〈平復帖〉的釋讀目前是最廣泛被接受的。他解讀的「彥先羸瘵,恐難平復」──因為彥先病重,身體衰弱,正與《晉書》〈賀循傳〉裡描述的「賀彥先」的身體多病衰弱相似,也自然會使人把彥先定為賀循。

但是〈平復帖〉裡的「彥先」,依據這麼一點點聯繫,就斷為「賀循」,當然還會使很多人迷惑。而因此連接上陸機,也一定會讓更多人對〈平復帖〉的真相繼續討論下去。2006年五月的《中國書法》期刊甚至有人提出─晉代讀書人為表示「榮耀祖先」,不少人都取名「彥先」,「彥先」是晉代文人非常普遍的名字。如果此說成立,〈平復帖〉上的「彥先」就不一定是顧榮或賀循,因此也不一定是陸機的朋友,一千年來定為陸機作品的〈平復帖〉又重新需要釐清真正的作者,或重新定位為晉代某一佚名文人的手跡了。

「佚名」書畫

中國的書畫收藏一直習慣把作品歸類在名家之下。唐宋以前不落款的書畫,陸續被冠上名家的名字。許多幅山水冠上了「范寬」、「郭熙」;許多幅馬,被冠上了「韓幹」;許多幅仕女被冠上了「張萱」、「周昉」。當然,許多「帖」,就冠上了「王羲之」、「王獻之」。

沒有名家名字,似乎就失去了價值,使書畫的討論陷入盲點。連博物館的收藏都不能還原「不知名」、「佚名」、「摹本」的標誌,其實使大眾一開始就誤認了風格,書畫的鑑賞可能就越走越遠離真相。

許多人知道長期題簽標誌為王獻之的名作〈中秋帖〉,其實是宋代米芾的臨摹本,大家也習以為常把宋米芾的書法風格混淆成王獻之,相差六百年的美學書風也因此越來越難以釐清。〈平復帖〉是不是陸機的作品尚在爭論中,但是作為西晉人的墨跡是比較確定的結論,至少有了時代的斷代意義。

右軍之前,元常之後

明代大鑑賞家董其昌在〈平復帖〉的跋裡說:「右軍以前,元常以後,為此數行,為希代寶。」「右軍」是王羲之,東晉大書法家;「元常」是鍾繇,是三國魏的大書法家。董其昌的斷代很清楚,認為在三國和東晉之間,就這麼幾行字跡,代表了西晉書風,讚美為「希世之寶」。

其實以近代更精準的說法來看,不僅鍾繇的名作〈宣示表〉不是三國原作,連王羲之傳世墨跡也都是唐以後的臨摹,要瞭解晉人墨跡原作的書風,〈平復帖〉就顯得加倍珍貴了。

讀帖

一整個夏天我在案上擺著〈平復帖〉,每天讀「帖」數次。讀「帖」不是臨摹。「臨」、「摹」都是為了書法的目的,把前人名家的字跡拿來做學習對象。

我喜歡讀「帖」,一方面是因為書法,另一方面可能是因為「文體」。「帖」大多是魏晉文人的書信。在三國時,鍾繇的〈宣示表〉、〈薦季直表〉大多還有「文告」、「奏章」的意義。

〈平復帖〉以下,「帖」越來越界定成為一種文人間往來的書信。王羲之的〈姨母帖〉是信,〈喪亂帖〉是信,寥寥二十八個字的〈快雪時晴帖〉也是信,十五個字的〈奉橘帖〉更是送橘子給朋友附帶的一則短訊便條。這些書信便條,因為書法之美,流傳了下來,成為後世臨摹寫字的「帖」。然而,「帖」顯然也成為一種「文體」。書信是有書寫對象的,並不預期被其他人閱讀,也不預期被公開。因此「帖」的文體保有一定的私密性。

王羲之的「帖」常常重複出現「奈何奈何」的慨嘆,重複出現「不次」這種突然因為情緒波動哽咽停住的「斷章」文體。在《古文觀止》一類正經八百的文類裡看不到「帖」這麼「私密」、「隨興」卻又極為貼近「真實」、「率性」的文體。

「帖」是魏晉文人沒有修飾過的生活日記細節,「帖」不是正襟危坐裝腔作勢的朝堂告令,文人從「文以載道」解脫出來,給最親密的朋友寫自己最深的私密心事,因此,書法隨意,文體也隨意。因為書信的「私密性」,「帖」的文字也常在可解與不可解之間。我們如果看他人簡訊,常常無法判斷那幾行字傳達的意思,每個字都懂,但談的事情卻不一定能掌握。

〈平復帖〉當然有同樣的文體限制。「彥先羸瘵,恐難平復。往屬初病,慮不止此,此已為慶。」啟功的釋文到這裡都沒有爭議,但是下面一句──「承使唯男」,繆關富先生的釋讀是「年既至男」,王振坤先生再修正釋讀為「年及至男」。

三種不同的解讀,不僅是因為草書字體的難懂,不只是因為年代久遠的殘破,也顯然牽涉到大家對「彥先」這個人的生平資料所知太少。

「承使唯男」,啟功的解釋是「彥先」雖然病重,還好有兒子繼承陪伴。「年及至男」則是認為「彥先」還在壯年,應該可以無大礙。因為對於「彥先」這個人始終沒有真正結論,這兩句解讀的歧異一時也很難有即刻定論。

〈平復帖〉一開始提到的「彥先」就有了爭議,後面提到的「吳子楊往」爭議更大。啟功認為陸機非常欣賞「楊往」,「威儀詳跱,舉動成觀,自軀體之美也。」繆關富先生的釋讀剛好相反,認為陸機要殺楊往。文字的釋讀,變成依據「帖」上隻字片語,彌補擴大歷史空白,有點像丹.布朗用一點蛛絲馬跡敷衍出一部《達文西密碼》小說,〈平復帖〉近年的討論、爭論越來越大,也像一部推理小說。「帖」中原始字句的曖昧迷離、若即若離,構成讀「帖」時奇特的一種魅惑力量。

禿筆賊毫,火箸畫灰

我一方面閱讀諸家不同說法,但是晨起靜坐,還是與〈平復帖〉素面相見。細看那一張殘紙上墨痕斑剝,禿筆,沒有婉轉纖細的牽絲出鋒,沒有東晉王羲之書法的華麗秀美、飄逸神俊的璀璨光彩。但是〈平復帖〉頑強勁歛,有一種生命在劇痛中的糾纏扭曲,線條像廢棄鏽蝕的堡壘的鐵絲網,都是蒼苦荒涼的記憶。

「禿筆」、「賊毫」是歷來鑑賞者常用來形容〈平復帖〉的辭彙。「禿筆」是沒有筆鋒的用舊了的禿頭之筆,「禿」是一種「老」。「賊毫」是毛筆筆鋒的開叉,分岔的線,撕裂開來,像風中枯絮斷枝敗葉,彷彿天荒地老,只剩墨痕是淒厲的回聲。

也許還是米芾說得好──「火箸畫灰」。僅僅四個字,彷彿嚴寒的冬天,守在火爐邊,手裡拿著夾火炭的金屬筷子(箸),撥著灰,畫著灰。死灰上的線條,卻都帶著火燙的鐵箸的溫度,〈平復帖〉把死亡的沉寂幻滅與燃燒的燙熱火焰一起寫進了書法。

閱讀手帖:陸機「華亭鶴唳」

陸機死亡的哀傷故事,使人在看「平復帖」時平添了許多感傷,彷彿字跡婉轉淒厲,都是鶴的哭聲。「平復帖」是一封信,一開始就提到一個人的名字──「彥先」。「彥先羸瘵,恐難平復。」──「彥先」身體衰弱生病,恐怕很難好起來了。「平復」二字,也就是這卷書帖得名的來源。

宋代定「平復帖」為陸機的作品,大概也依據陸機有幾位好朋友的名字都叫「彥先」。讀「平復帖」,要確定是不是陸機的真跡,「彥先」兩個字變成了關鍵。

「平復帖」一開頭寫到的「彥先」,首先很容易讓人想到陸機詩裡常常提到的顧榮,顧彥先。因此許多人想弄清楚陸機與顧彥先的關係。翻閱陸機、陸雲兩兄弟的文集,都有「為顧彥先贈婦」的詩句傳世,這裡的「顧彥先」就是顧榮,也是南方名門士族。顧榮的祖父顧雍也做過吳的丞相,顧、陸兩家,世代同朝為官。他們原來就是好朋友,又是同鄉,吳亡之後,又一起到北方做官。陸機被北方士族嘲笑「有南方口音」的時候,顧榮一定有感同身受的無奈的邊緣感。在北方京城的險惡政治環境裡,有一樣的落寞失意、擔心受怕,有一樣的故國之思。他們自然會常常聚在一起,相濡以沫,彼此安慰。

顧彥先想念家鄉,想念留在南方多年不見的妻子,陸機、陸雲就戲作〈贈婦詩〉,替彥先寄贈思念的詩句到南方,當然〈贈婦詩〉同時也寄託潛藏著陸機兄弟自己對故國的鄉愁哀思吧!

「辭家遠行遊,悠悠三千里。京洛多風塵,素衣化為淄。」陸機為顧彥先寫的〈贈婦詩〉有耐人尋味的比喻,──這個北方洛陽京城,風沙灰塵如此多,穿著白衣服,一下就染黑變髒了。在北方做官的陸機,詩句裡講的,顯然不只是素淨的衣服,也是他頓然領悟被政治環境污染弄髒了的心境吧!

「遊宦久不歸,山川修且闊。」─陸機〈贈婦詩〉開啟了晉以後南朝文學表現官場羈絆之苦,嚮往山林隱逸的美學傳統,在漫長的文人書畫審美傳統裡影響深遠。

陸機「山川修且闊」的嚮往並沒有完成,賞識他的成都王司馬穎討伐長沙王司馬乂的時候,要陸機擔任都督職責,統領大軍二十萬眾。陸機夠聰明,知道這二十萬眾各有領袖,都不是他一個「南方人」支使得動的。陸機辭都督,司馬穎不許。史書上說:大軍出發那天,風折軍旗,出現凶兆。

陸機最終無法指揮各自擁兵的統領,平日忌恨的小人趁此機會落井下石,連署密報陸機謀反,司馬穎本來就是疑忌的個性,便下令把陸機和兩個兒子陸蔚、陸夏就在陣前一起誅殺。

陸機遇害時只有四十三歲,他伏誅前嘆了一口氣說:「華亭鶴唳,豈可復聞乎?」最後想念的還是故鄉羽鶴高亢鳴叫的聲音。陸機死亡的哀傷故事,使人在看「平復帖」時平添了許多感傷,彷彿字跡婉轉淒厲,都是鶴的哭聲。

「平復帖」是漢代章草向晉代今草過度的書體。字體不容易解讀,一直到明代釋讀「平復帖」的人寥寥無幾,八十幾個字能被釋讀出來的只有十七個字。

二十世紀中期,啟功先生閱讀原作,做出了最早完整的釋讀,開啟了多位學者對「平復帖」不同解讀的熱潮。一般人最關心的當然還是──信中說的「彥先」,究竟是誰?陸機除了詩中常提到的好友顧榮表字「彥先」之外,還有另一個好友「賀循」,名字也叫「彥先」,賀循,賀彥先。「平復帖」裡的「彥先」究竟是哪一個?是顧彥先,顧榮;還是賀彥先,賀循?

延伸閱讀:陸機「陸平原」

陸機

身長七尺,其聲如鐘。少有異才,文章冠世,伏膺儒術,非禮不動。天才秀逸,辭藻宏麗。然好遊權門,與賈謐親善,以進趣獲譏。抗卒,機及兄弟晏、玄、景、雲,分領抗兵,為牙門將。

年二十,吳滅,機遂還舊里,閉門勤學十年。機以孫氏在吳,而祖父世為將相,乃論權所以得,皓所以亡,作《辯亡論》二篇。機又以聖王經國,義在封建,因采其遠指,著《五等論》。晉太康十年,機與弟雲上洛,具吳音,時人譏之。後詣名宿太常張華,華重之,一時聲名大燥,有二陸入洛,三張減價之說。

初,宦人孟玖弟超並為穎所寵。未戰,超領萬人縱兵大掠,機止之。機司馬孫拯勸機殺之,機未納。超言於眾曰:「陸機將反。」又還書與玖言機有異志。及戰,超不受機節度,輕兵獨進而亡。玖疑機殺之,遂譖機於穎,言其有異志。將軍王闡、郝昌、公師籓等皆玖所用,與牽秀等共證之。穎大怒,使秀密收機。其夕,機夢黑幰繞車,手決不開,天明而秀兵至。機釋戎服,著白帢,與秀相見,神色自若,謂秀曰:「自吳朝傾覆,吾兄弟宗族蒙國重恩,入侍帷幄,出剖符竹。成都命吾以重任,辭不獲已。今日受誅,豈非命也!」因與穎箋,詞甚淒惻。既而歎曰:「華亭鶴唳,豈可復聞乎!」遂遇害於軍中,時年四十三。二子蔚、夏亦同被害。機既死,士卒痛之,莫不流涕。是日昏霧晝合,大風折木,平地尺雪,議者以為陸氏之冤。

大將軍參軍孫惠與淮南內史朱誕書曰:「不意三陸相攜暗朝,一旦湮滅,道業淪喪,痛酷之深,荼毒難言。國喪俊望,悲豈一人!」其為州里所痛悼如此。後東海王越討穎,移檄天下,亦以機、雲兄弟枉害罪狀穎云。

機向譽太康之英。詩傳世百又四,多樂府擬古之詩,《猛虎行》、《君子行》、《長安有狹邪行》、《赴洛道中作》為佳。陸機為晉太康、元康間聲譽最著的文學家,詩多樂府及擬古之作,講求形式的華美整飭;善駢文;所著〈文賦〉,為古代重要的文學理論作品。《文心雕龍》曰:「陸機才欲窺深,辭務索廣,故思能入巧,而不制繁。」賦傳廿七,《辨亡論》之外,《弔魏武帝文》亦佳。其文也音律諧美,用典偶句,皆開駢體之先。明張溥贊曰:「北海以後,一人而已。」其《文賦》有曰「詩緣情」,謂詩言志者自已。

機於史學,有《晉紀》四卷、《洛陽記》一卷、未成之《吳書》一卷。宋徐民臆得其遺文十卷,與陸雲集合輯為《晉二俊文集》。張溥《漢魏六朝百三家集》中輯有《陸平原集》。

延伸閱讀:王徽之

王徽之

軼事

王徽之有個「乘興而來」的小故事,在他退居山陰後冬天的一個夜晚,屋外白雪皚皚,王徽之一時興致大發,命人置酒,後來想起好友戴逵,但當時戴逵在剡(今浙江省嵊州市),兩人相距甚遠,但王徽之仍然堅持要拜訪好友,於是徽之當晚乘舟而行,第二日中午方至,但到了戴逵門前卻不入。旁人問原因,王徽之:「我本是乘酒興而來,現在興致沒了,自然該回去了。」

王徽之以愛竹聞名,曾說過「何可一日無此君邪」。王徽之與弟弟王獻之感情頗深,後來王獻之身染重病,先一步離開人世。王徽之奔喪時不哭,只是在靈床上呆坐,他拿起獻之生前愛彈的琴,曲不成調,將琴摔在地上,悲慟道:「子敬啊(王獻之字)!人和琴都已經走了啊!」,這就是「人琴俱亡」的典故了。後來過沒幾個月,王徽之就過世。子王楨之,字公幹。孫王翼之,字季弼。曾孫王法興。

延伸閱讀:王獻之

王獻之

生平

王獻之自幼聰明好學,在書法上專工草書隸書,也擅長繪畫。他自小跟隨父親練習書法,胸有大志,後期兼取張芝,別為一體。他以行書和草書聞名,但是楷書和隸書亦有深厚功底。由於唐太宗並不十分欣賞其作品,使得他的作品未像其父作品那樣有大量留存。

家族

為王羲之第七子。與其父並稱為「二王」。王獻之有記載之妻妾共有三名,元配為表姐郗道茂(舅父郗曇之女),夫妻感情甚篤,後因皇帝選上他為駙馬,於是被逼與郗道茂離婚,娶新安公主司馬道福為妻。此外,王獻之與其妾桃葉的故事歷來是民間傳說中熱門的話題,據說他曾作「桃葉歌」以送佳人。王獻之的女兒王神愛是中國歷史上著名的痴呆皇帝之一晉安帝司馬德宗的皇后。據《晉書》記載,王獻之卒後,無子,以兄子王靜之為嗣,官至義興太守。

逸事

王獻之七八歲時始學書法,師承父親。有一次,王羲之看獻之正聚精會神地練習書法,便悄悄走到背後,突然伸手去抽獻之手中的毛筆,獻之握筆很牢,沒被抽掉。父親很高興,誇讚道:「此兒後當複有大名。」小獻之聽後心中沾沾自喜。有一次,羲之的一位朋友讓獻之在扇子上寫字,獻之揮筆便寫,突然筆落扇上,把字污染了,小獻之靈機一動,一隻小牛栩栩如生於扇面上。紹興鵝池碑,相傳其「鵝」字系王羲之一筆而就,「池」字由王獻之從容續成。

書法

王獻之是魏晉書家群體中的一位高手。父親王羲之的悉心的傳授和指導,使他奠定了堅實的筆法基礎。由於他是魏晉名家中晚出的一位,客觀上為他提供了博採眾家之長、兼善諸體之美的機遇,贏得了與王羲之並列的藝術地位和聲望。

王獻之的遺墨保存很少,數量遠遠沒有王羲之那麼豐富。因太宗貶獻之而不購求其書作,內府的王獻之書跡「僅有存焉」。宋初的書法,並舉「二王」,宋太宗趙光義留意翰墨,購募古先帝王名臣墨跡,命侍書王著摹刻十卷,這就是著名的《淳化閣帖》。「凡大臣登二府,皆以賜焉。」帖中有一半是「二王」的作品。單著錄王獻之書帖的有七十三件,經後人考證為偽作或他人所書者達二十餘件,北宋宣和年間,宋徽宗雅好王獻之書法,《宣和書譜》所收的王獻之書跡增至八十餘件。但這些墨跡本絕大多數沒有保存下來,僅存的墨跡本,不逾七件,而且都是摹本。好在歷代刻帖還保留着一些真跡刻本。

延伸閱讀:王珣

王珣

父親王洽、祖父王導,王羲之之侄。生於晉穆帝永和五年(349年),工書法,曾夢見一人,授以像椽子那樣大的筆,此後書藝大進,稱:「此當有大手筆事。」傳世作品有《伯遠帖》,是問候親友疾病的信札。《宣和書譜》載:「珣三世以能書稱,家范世學。珣之草聖亦有傳焉。」以才學受知於孝武帝司馬昌明,隆安元年(397年)官至尚書令,加散騎常侍。史稱其「好聚財物」。卒於安帝隆安四年(400年),諡獻穆。有子王弘。

「手帖」,多是魏晉文人的書信。

喜歡「帖」的文體裡這些簡單的敬語,文字簡單,沒有太多意思,卻人情厚重。「手帖」,魏晉文人間的書信便條,因為書法之美,流傳下來,成為後世臨摹寫字的「帖」。「帖」是魏晉文人沒有修飾過的生活日記細節。因此,書法隨意,文體也隨意。「手帖」其實不是書法,手帖是洞澈生活的空靈明淨小品。

在三國時,鍾繇的《宣示表》《薦季直表》大多還有「文告」「奏章」的意義。《平復帖》以下,「帖」越來越界定成為一種文人間往來的書信。王羲之的《姨母帖》是信,《喪亂帖》是信,寥寥廿八個字的《快雪時晴帖》也是信。

《平復帖》,宋代被定為是西晉陸機的真跡。

明代大鑑賞家董其昌在《平復帖》的跋裡說:「右軍以前,元常以後,為此數行,為希代寶。」《平復帖》是漢代章草向晉代今草過渡的字體,古奧難懂,加上年久斑剝,字跡漫漶,很不容易辨認。細看那一張殘紙上墨痕斑剝,禿筆,沒有婉轉纖細的牽絲出鋒,沒有東晉王羲之書法的華麗秀美、飄逸神俊的璀璨光彩。

但是《平復帖》頑強勁歛,有一種生命在劇痛中的糾纏扭曲,線條像廢棄鏽蝕的堡壘的鐵絲網,都是蒼苦荒涼的記憶。北宋大書法家米芾曾經看過,用「火箸畫灰」四個字形容《平復帖》禿筆賊豪線條的蒼勁枯澀之美。