【七十年前的朝鮮戰爭】+【韓戰】+【要聞解說-70年前 韓戰爆發】+【朝鮮戰爭的現實意義】

【七十年前的朝鮮戰爭】

<1>越過冷戰下的三八線

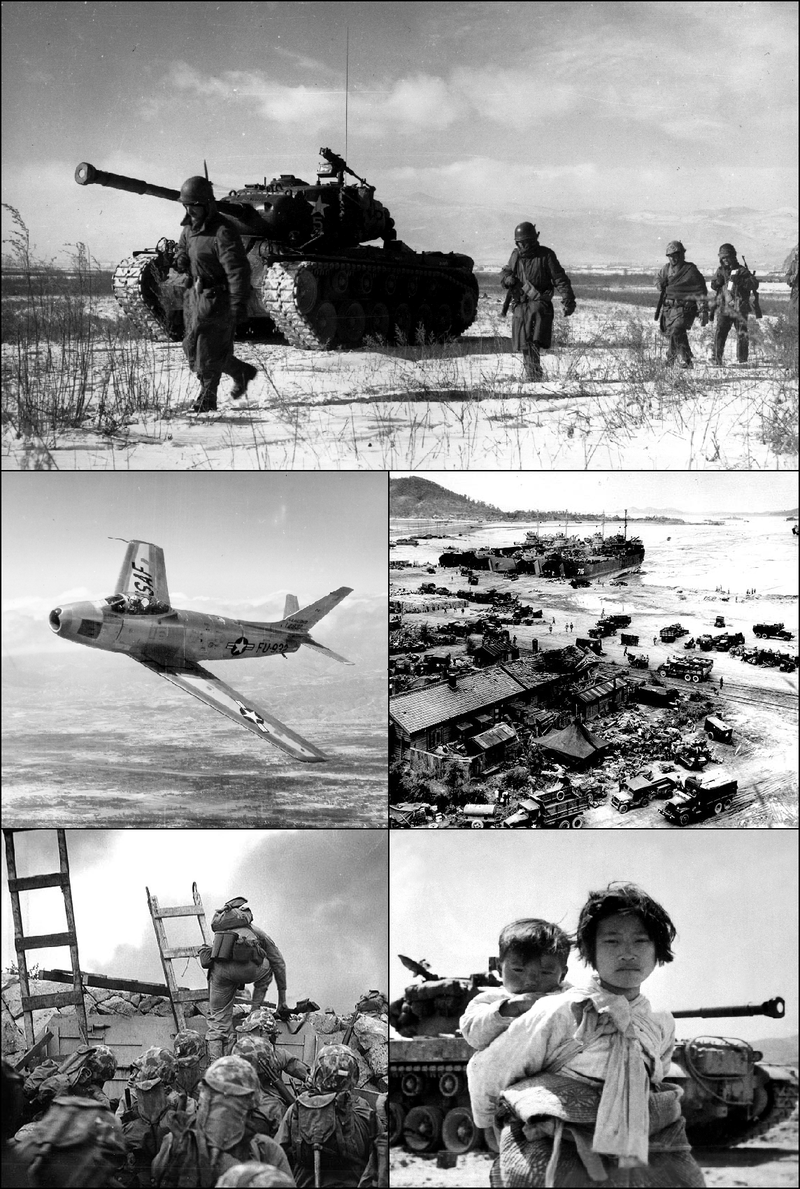

1950年6月25日,朝鮮人民軍越過38線向南部挺進,並在短短數天內控制了朝鮮半島絕大部分地區,而這一突襲也宣告戰爭的正式開始。朝鮮戰爭歷時37個月,據估計近450萬人在戰爭中喪生。

<2>戰爭之前

1910年起,朝鮮淪為日本殖民地。1945年二戰結束後,朝鮮半島陷入分裂狀態:北緯38度線以北受蘇聯控制,38度線以南受美國控制。1948年8月大韓民國宣佈建國。同年9月9日,金日成領導下的朝鮮人民民主共和國成立。

<3>聯合國的干預

在北朝鮮方面越過38線後,聯合國在美國的迫切要求下,派遣軍隊支援韓國。該部隊由20國組成,共4萬人,其中美軍人數為3萬6千。聯合國部隊迅速扭轉了此前的不利局面,很快就拿下了幾乎整個半島。

<4>“仁川登陸”

1950年9月15日,美軍將領道格拉斯·麥克阿瑟(Douglas MacArthur)指揮下的聯軍部隊成功在西南部港口城市仁川附近登陸,由此切斷北部的供應樞紐。不久後,聯軍重奪漢城,並在10月中旬控制了平壤。此時戰爭似乎已經接近尾聲,但中國隨後的出兵讓局勢再度生變。

<5>毛澤東派兵入朝

中國於1950年10月中旬出兵,開始進入朝鮮只是少量支援力量。10月底,毛澤東開始大規模派遣“抗美援朝志願軍”參戰,同年12月5日,中朝軍隊奪回平壤——這個冷戰時期唯一曾被西方軍隊佔領的共產主義國家首都。

<6>麥克阿瑟失寵

1951年1月,中國(40萬人)和朝鮮(10萬人)組成的聯合部隊發起了大規模攻勢,進一步擊潰了聯軍。此後麥克阿瑟呼籲美國總統杜魯門對中國使用核武器,他本人於1951年4月被調離。繼任者是馬修·李奇微(Matthew B. Ridgway)。

<7>曠日持久的陣地戰

1951年中期,朝鮮半島南北部基本回到戰前格局,此後南北雙方陷入了兩年激烈的陣地戰。儘管和平談判在1951年7月已經開始,戰爭一直延續到了1953年夏天。

<8>兩個體制間的戰爭

朝鮮戰爭被認為是第一場代表著東西方體制對抗的戰爭。支援韓國的部隊大部分來自資本主義陣營的美國,支援朝鮮的則來自社會主義陣營的中國和蘇聯。

<9>滿目瘡痍的朝鮮

自開戰起,朝鮮戰爭中狂轟濫炸不斷。三年時間裡,聯合國軍對北部的空中襲擊超過100萬次,使用炸彈數量約45萬噸,其中也包括凝固汽油彈。這給朝鮮帶了極大破壞,幾乎所有主要城市都被夷為平地。

<10>傷亡人數

1953年聯軍部隊從韓國撤退時,戰爭死亡人數已上百萬。針對陣亡士兵數目,各種說法不一。分析估計,戰爭中身亡的有50萬左右朝鮮士兵、40萬中國士兵,以及4萬聯合國軍——其中90%以上是美國士兵。

<11>小而關鍵的轉折點

早在戰爭仍在進行的1953年4月中旬至5月初,交戰各方就進行了囚犯交換。南方交出七萬五千名朝鮮人和六千七百名中國人;北方放回了一萬三千五百人,其中包括八千三百名韓國士兵和超過三千七百名美國大兵。

<12>停火但未實現和平

在1951年7月的停戰談判開始近兩年後,交戰各方終於簽署了板門店協議:規定朝韓以北緯38度線為界,這也鞏固了朝鮮半島的分裂格局。儘管停火,但南北雙方一直沒有簽署和平協議,也就是說,從國際法角度上兩國仍處於戰爭狀態。

<13>朝韓間的無人區

儘管兩國邊界的門板店風景如畫,直到今天,沿著三八線的250公里長、4公里寬的非軍事區仍然受到士兵的嚴格把守,駐守在三八線兩側的朝韓士兵每天都處於對峙狀態。

【韓戰】

韓戰,是朝鮮半島上的朝鮮民主主義人民共和國政權與大韓民國政權之間,從1950年6月25日開戰至1953年7月27日雙方執行朝鮮停戰協定的一場戰爭。

朝鮮半島自1910年起被日本統治,直至1945年二戰結束;1945年8月,蘇聯對日宣戰,隨後根據與美國協議以北緯38度線為界分別接受日本投降,占領朝鮮半島。在1948年,南、北兩占領區內分別成立兩個政府,此時聯合國受美國之邀在美占區監督美占區內的選舉;南北雙方均自認為是朝鮮半島的唯一合法政府,同時對整個朝鮮半島聲稱主權,拒絕承認以北緯38度線劃分的蘇美對日受降分界線為邊界;在1949年,蘇、美占領軍先後撤軍,分別將各自占領區移交給北、南政府。在冷戰初期的緊張國際形勢背景下,南北雙方都企圖武力統一朝鮮半島,沿三八線兩邊各自囤駐軍隊;自1947年起雙方頻繁發生小規模武裝衝突。

朝鮮人民軍在1950年6月25日以反擊侵略為由越過三八線大舉進攻南韓,一般以此為韓戰之起點。它是冷戰的第一場大規模「熱戰」。美國隨即介入,並將北韓問題提交聯合國,蘇聯則拒絕在聯合國內插手北韓問題。當年6月下旬,聯合國安全理事會在常任理事國蘇聯缺席的情況下相繼通過第82號和第83號決議,聲明此舉為「北朝鮮部隊」對大韓民國的武裝攻擊,並敦促其立即停火,要求北韓軍隊撤回38度線。隨後同年7月7日,聯合國安理會在蘇聯缺席下通過第84號決議,由16個國家的軍隊和5個國家的醫療力量組成的「聯合國軍」介入韓戰。其中美國提供88%的戰鬥人員,占據主導地位。聯合國軍受美國統一指揮,而非聽命於聯合國秘書長。由此,北韓與南韓之間的戰爭演變為捲入數十個國家的國際武力爭端。隨後蘇聯空軍秘密參戰。

朝鮮人民軍在戰爭首兩個月占盡優勢,三日內攻陷南韓首都漢城,韓國國軍遭受巨大損失,不斷後撤。至8月,北韓軍隊已抵至釜山環形防禦圈。美軍於9月15日在仁川登陸後迅速扭轉戰局,切斷人民軍退路,北韓陷入不利地位,金日成向東方集團請求協助,蘇聯也積極施壓中華人民共和國參戰。解放軍代總參謀長聶榮臻和中華人民共和國政務院總理周恩來多次向聯合國發出警告,指出若聯合國軍越過38度線侵入北方,中華人民共和國政府的中立政策可能改變;周恩來還譴責美國飛機進入中國大陸領空,轟炸安東市。

10月初,聯合國軍逆轉戰情,向北開進,越過38度線,終促使中華人民共和國決定出兵介入,此舉被稱為抗美援朝。10月1日,戰時指揮權已於7月15日交給聯合國軍的南韓國軍越過三八線;10月3日凌晨1時,周恩來緊急約見印度駐華大使潘尼迦,請印度政府轉告當時尚未建立直接外交關係的英美,若英美軍隊越過三八線作戰,則「我們要管」;10月7日聯合國大會通過376號決議案,重申統一朝鮮半島的目標尚未達成,建議採取一切適當步驟穩定北韓局勢;當天美軍指揮的聯合國軍授權美軍正式越過三八線;10月8日,中共中央最終決定出兵朝鮮半島。10月19日,聯合國軍奪取包括平壤在內的大部分地區,逼近中朝邊境。同日晚,首批中國人民志願軍秘密越過鴨綠江,開始激烈的攻防戰鬥。中國人民志願軍長驅直入,在第一次戰役、第二次戰役、第三次戰役中將戰線推回三八線,並於1951年1月4日攻占漢城。其後,1951年1月13日,聯合國提出停戰建議,但戰爭雙方均未對此回應。聯合國軍在此後的第四次戰役和第五次戰役中阻滯志願軍的進攻,使戰線在開戰一年後再次回到三八線並陷入膠著。蘇聯首先主張停火,中國大陸與美國表示贊同並開始停戰談判,但雙方邊打邊談,構築塹壕,並在上甘嶺和金城等地展開拉鋸。

1953年7月27日,參戰四方中的三邊——中國人民志願軍、朝鮮人民軍、聯合國軍——在板門店簽署朝鮮停戰協定,宣布停戰。協定建立南北韓非軍事區作為緩衝區,並就戰俘遣返問題作出安排。隨後,南北雙方仍繼續保持外交衝突和軍事對峙,持續至今。

韓戰結束,美國與中國建交後,隨著冷戰緩和,各方重新考慮在朝鮮半島的政策,聯合國和大多數國家逐漸改變為同時承認以停戰分界線劃疆而治的北韓、南韓兩個政權,而不介入雙方的領土爭端,聯合國於1991年同時接納南北雙方為會員國。

【要聞解說-70年前 韓戰爆發】

發表時間:2020-06-25-14:57

1951年朝鮮戰爭中被俘聯軍 1951年朝鮮戰爭中被俘聯軍 © 網絡圖片 作者: 艾米 6月25號是韓戰(朝鮮戰爭)爆發70周年,韓國國防部長鄭景鬥與美國國防部長埃斯珀(Mark Esper)當天發表聯合聲明,稱韓美決意維護朝鮮半島得來不易的和平。

朝鮮半島從二十世紀初被日本殖民、二戰後被“三八線”一分為二。朝鮮人民軍在1950年6月25日以反擊侵略為由越過三八線大舉進攻韓國,一般以此為朝鮮半島戰爭之起點。戰爭持續長達3年,期間多國介入兩個陣營參與戰爭造成數以百萬計的人命犧牲。這場戰爭也被認為是冷戰期間的第一場大規模“熱戰”。

南北韓在1953年戰爭結束時僅簽署停戰協定,未簽署和平條約,朝鮮半島以非軍事區區隔,雙邊實際上仍處於戰爭狀態。

值得一提的是,這場戰役在不同的國家根據各自立場稱呼不同:朝鮮稱之為“祖國解放戰爭”,韓國稱之為“韓國戰爭”、“六二五事變”或“六二五動亂”;中國大陸和日本稱之為“朝鮮戰爭”,但中國也稱中國人民志願軍參與的部分為“抗美援朝戰爭”,美國稱其為“韓戰”,或“被遺忘的戰爭”。

脆弱的和平

但如論如何稱謂,這場戰爭造成了所有參與方重大的人員物質損失,多方軍事力量的介入更導致局面異常複雜,戰爭給朝鮮半島,甚至東亞及全球的地緣政治帶來的餘震到今天依然存在,朝鮮核危機如影相隨,威脅着周邊國家。最近朝鮮方面的種種跡象更顯示,半島和平十分脆弱。

2018年和19年,曾經因為朝韓領導人,朝美領導人幾次破冰歷史性會晤讓朝鮮核談判而出現了些許轉機,但金正恩和特朗普在2019年3月河內峰會沒有談攏,不歡而散後談判陷入停頓。不久前,金正恩的胞妹,勞動黨中央組織指導部第一副部長金與正對脫北者發放傳單而對韓國大為不滿,謾罵和威脅後就直接下令炸掉了朝鮮聯絡辦公室。朝鮮軍方也同時威脅將要對南部採取系列軍事行動,其中包括派軍隊重新進入已經撤出的區域,重新設立停火區安防所,重新舉行軍事演練等。而這些舉動也讓特朗普非常不滿,隨即宣布決定延長對朝鮮制裁一年,特朗普向國會發出通知,指出平壤政府的核武與導彈計畫構成“異常”威脅,朝鮮的舉動與政策破壞半島穩定。

特朗普決定出台一周後,6月24日星期三,朝鮮官方媒體報道稱,金正恩已經要求暫停對韓國軍事行動的籌畫。

這一消息顯然給南北雙方驟然緊張的局勢大幅降溫。朝鮮也開始拆除韓國附近的朝方高音喇叭,停止了針對韓國的宣傳廣播;與此同時,韓國統一部也提到,朝鮮在官方宣傳網站上刪除了一些批評性較強的針對韓國的評論文章。

在韓戰爆發70周年紀念日前,朝鮮為何動作頻繁,金家兄妹倆黑臉紅臉雙簧表演用意何在?法新社引述分析人士觀點認為,朝鮮這一系列行動,是為了人為製造半島危機,進而從中獲利,也有說法稱這些舉動是要威脅美國並重啟無核化談判。韓方表示,將繼續密切而謹慎地關注朝鮮官方媒體的動向。

韓美聯合聲明 美國強調對韓防禦的承諾堅如磐石

種種跡象都顯示,朝鮮半島在戰爭爆發70年後,和平之路依然鋪滿荊棘。在此背景下,韓美國防部長今天發表聯合聲明,聯合聲明也要求北韓遵守與美國總統特朗普在新加坡會談簽署的共同宣言,以及兩韓919軍事協議等約定。聲明並表示,將根據聯合國安理會決議,為朝鮮完全非核化目標持續推進現行的外交努力。聲明指出,1950年的這一天,韓美軍隊歃血為盟,雙方重申將為朝鮮半島永久和平與繁榮,維持聯合防衛態勢;韓美國防部將透過情報共享、高層級政策協商、聯合軍演等方式,持續促進地區和平安全。艾斯培強調,美國對韓國防禦的承諾堅如磐石;此外,雙方國防部長表示,決定藉由韓美日三邊及多邊安保合作,維護東北亞地區的和平與安全,持續尋求發揮韓美地區戰略協同效應。外界解讀,韓美共同聲明帶有呼籲朝鮮自製的意涵。

韓國外交部第一次官(副部長)趙世暎24日曾表示,韓美同盟關係應得到進一步發展,韓國國民希望美國能將韓國視為同等地位的夥伴國。

另據韓聯社報道,朝鮮在韓戰(朝鮮戰爭)70周年的當天,《勞動新聞》也只在報道中稱戰爭爆發的責任在於美國,並未提及國內居民對反朝傳單的反應。金正恩6月23日宣布擱置對韓軍事行動以來,朝鮮對韓輿論戰看似也隨之停止了。

美國和中國曾經在1950年代初的朝鮮戰爭中兵戎相見。

聯合國軍指揮官麥克阿瑟

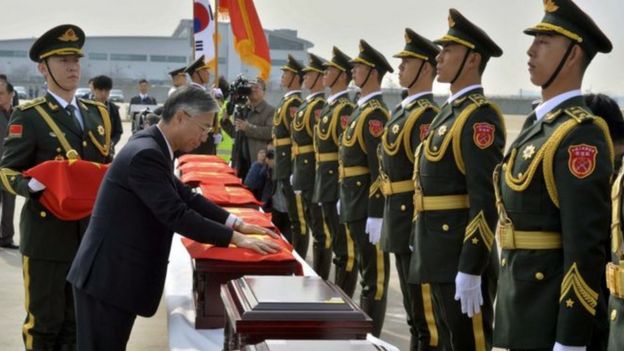

2016年,朝鮮戰爭結束逾60年後,36名在韓國陣亡中國士兵的遺骸被運返歸國。

朝韓長期對峙導致親人離散。圖為2000年首爾一場離散家屬會面活動上,64歲的朝鮮兒子,哭泣地擁抱自己86歲的韓國母親。

【朝鮮戰爭的現實意義】

不同與朝鮮與韓國,過去70年,另外兩個參戰國中國和美國的關係,經歷了令人咋舌的轉折。

朝鮮戰爭之後兩國對峙近30年,1970年代隨著中蘇關係惡化,中美關係破冰。在1978年中國改革開放後,兩國關係更加緊密,經貿關係密切,2001年在美國的幫助下,中國加入WTO,走上全球化的道路,並成為美國最大的貿易伙伴。

但出乎很多人意料的是,中國用了40年時間,經濟總量發展到全球第二,從不及美國的零頭,到與美國旗鼓相當的水平。

而在美國,乃至整個西方看來,中國的政治體制並沒有像經濟一樣全面改革,當一個與西方迥異的龐大國家快速崛起,不可避免地爆發矛盾。

矛盾以貿易戰的方式首先爆發。同時,兩國之間"科技冷戰"的趨勢也被頻頻提及。

美國戰略與國際研究中心中國力量項目主任葛來儀(Bonnie Glaser)說,中國企圖要在未來主要技術領域取得領先地位,諸如機器人和人工智能領域,這是競爭的核心,因為中國在這些領域取得成功,就可能取代美國成為世界的主要強國。

根據BBC駐美記者報道,美國國防部現在認為,對付中國崛起成為美國在未來幾十年的主要軍事目標。

中美關係由密切合作,轉向互不信任,另外界對朝鮮半島局勢脆弱的平衡更加擔心——一旦朝鮮局勢突變,爆發戰爭,可能再次成為中美對抗的角力場。

更令人憂慮的是,考慮到中國當前的國力,第二次朝鮮戰爭的烈度和影響或許不會再是"被遺忘的戰爭"。

美國安全事務作者邁克爾·佩克(Michael Peck)在《國家利益》上發文說,一旦中美發生衝突,失控的風險很大,因為中國在過去的戰爭衝突中表現出迅速升級取得速勝的特點,即使在衝突過程中展開談判,往往也要等到在衝突中取得有利地位後。

喬治城大學安全研究項目學者梅惠琳(Oriana Skylar Mastro)撰文稱,共產主義中國在衝突初始階段只有面對弱勢一方才願意建立溝通渠道,否則中國會切斷溝通,直到他們在戰爭中顯示了足夠力量後才考慮溝通。

雖然梅惠琳承認如今的中國已經不是從前戰爭時期的中國,中國現在的軍力超過鄰國,經濟也更融入全球市場,但是中共控制公眾輿論的能力低於毛澤東和鄧小平時期。因此,中國公眾輿論中的民族主義情緒也可能增加中國在衝突中妥協讓步的難度。

美國專家認為,美國的軍事優勢的基礎並非維持龐大的常備軍,而是高科技武器系統。如果中國在關鍵技術領域取得成功,那麼美國軍事實力就可能要落後。