2019-11-03 21:34:28幻羽

《楞嚴經》+*《楞嚴經》歷代爭議* +*《楞嚴經》主要內容 *+ *《楞嚴經》歷史源流*+電影/ *首楞嚴演義*

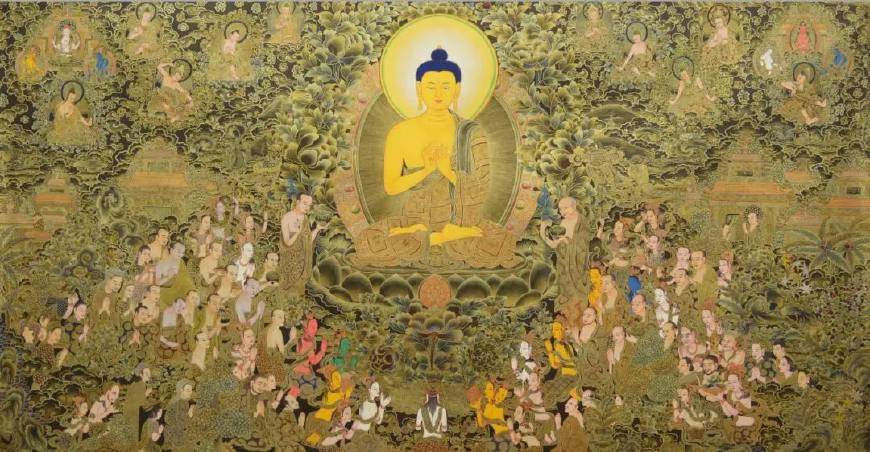

《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》

《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》,又名《中印度那爛陀大道場經》,簡稱《大佛頂首楞嚴經》、《大佛頂經》、《首楞嚴經》,一般稱之為《楞嚴經》,大乘佛教經典。據傳由般剌密諦在唐朝時傳至中國,經懷迪證義,房融筆受,譯成漢文。但《楞嚴經》梵文原本未傳世,且面世時未被列入正式譯經目錄,譯出與傳述記載不清,因此對於它的真偽,有了經久不息的爭議。

在明朝與清朝後,《楞嚴經》長期被漢傳佛教人士高度推崇,曾有:「自從一讀楞嚴後,不看人間糟粕書!」的詩句。現代佛教學者,如梁啟超、呂澂等人,主張此經是在中國創作,非由印度傳入,但此經來源現今尚未有定論。

註疏

《楞嚴經》注本舊傳百餘,現行四十餘家,大部分屬於賢首宗、天台宗和禪宗三大家。自古以來,註解《楞嚴經》的人不少,但真正通達其深奧義理,有修有證的人,寥寥無幾。古大德註解中,長水法師《楞嚴經疏》、交光法師《楞嚴正脈疏》、傳燈大師《楞嚴圓通疏》、真界大師《楞嚴經纂注》、藕益大師《楞嚴文句》、憨山大師《楞嚴通議》、錢謙益《楞嚴經疏解蒙鈔》等,均是權威的註解。近代和現代有宣化上人、太虛大師、海仁法師、元音老人、蓮龍居士等對《楞嚴經》也有精闢的講解。

*《楞嚴經》歷代爭議*

《楞嚴經》最早的記載都源自智昇,但《開元釋教錄》與《續古今譯經圖記》對於譯經成員的說法不一,譯出時間的說法也不一。這兩種說法的不一致,引發後世的懷疑。

《楞嚴經》開始在中國流傳之後,日本僧人普照入唐,將此書帶回日本,但引起了日本佛教界的懷疑。日僧玄睿《大乘三論大義鈔》中記載,公元724至748年間,因涉及空有二宗的核心爭論,日本天皇召集三論、法相二宗的法師來鑑定此書,結論是此書是真佛經。但是爭議並沒有停息,在日本寶龜年間(公元770-782年),日本派遣德清法師至中國鑑定此書真偽,德清之師法詳居士認為此書是房融偽造。由日本記錄說明,在唐朝時中國就已有人懷疑此書是偽造。金剛空海曾作〈大佛頂經開題〉,認為此經為了義經。

在唐朝之後,對《楞嚴經》的懷疑仍然持續。南宋時至中國留學的日本學問僧道元認為,《楞嚴經》內容與其他大乘經典不一致,向天童如淨請問,天童如淨認為《楞嚴經》及《圓覺經》的來源自古可疑。朱熹認為除了第七品建立道場及楞嚴咒之外,其餘部份是房融假造。明朝道衍禪師(姚廣孝)則反駁朱熹的見解沒有根據。至明朝末年時,有人詢問蓮池祩宏大師有關楞嚴經是否是房融偽造,而蓮池大師則肯定楞嚴經是真,顯示了直到明朝,對此經懷疑的聲浪並未停止。

《楞嚴經》傳入西藏時,同樣引起藏傳佛教界的爭議。布敦(14世紀間)雖然將它收入大藏經目錄之中,同時也記載了西藏的魯梅(十世紀間)曾懷疑此經非是佛說。

至近代時,由於疑古風氣的興起,梁啟超認為楞嚴經是竊取道教術語及中國傳統思想,由中國人創作的。呂澂的態度更激烈,認為「《楞嚴》一經,集偽說之大成」,他寫作了〈楞嚴百偽〉一文,對《楞嚴經》提出了101個疑問,從各種角度來證明它是偽作。陳寅恪在《柳如是別傳》中認為楞嚴咒為梵文音譯,非華人能為造。但前後內容則是漢地文士根據開元以前的佛經譯文,融會之後寫成,內容真偽夾雜。敦煌文獻出土之後,學界對此經的懷疑風氣更盛。李翊灼、何格恩、周叔迦等佛教學者分別從不同角度認定此書是偽作。

雖然學界基於研究立場,對此經來源諸多懷疑,但在漢傳佛教中,《楞嚴經》長期受到尊重。如天如惟則、蓮池袾宏、蕅益智旭、幽溪傳燈、紫柏真可、憨山德清、交光真鑑、夢東徹悟法師等,近代楊仁山、印光、太虛、虛雲、諦閑與宣化等法師,都對此經表示過特別的讚嘆。

現代理論研究 太虛大師認為,在佛教主流的唯身論與唯識論之外,《楞嚴經》提出第三主張,唯根論。

根據《楞嚴經》禁止食肉的記載,印順法師認為此經的思想源自於如來藏學派,與《大乘起信論》思想相近,但與《楞伽經》的思想源流不同。在判教上,與《圓覺經》同屬於晚期真常唯心論者,在秘密大乘佛教興起後才出現。

*《楞嚴經》主要內容 *

《楞嚴經》有見道位、修道位和證道位。所謂見道,就是認識人人本有之佛性。所謂修道,修是修復、恢復的意思,就是把我們錯誤的思想和行為修正過來,恢復我們本來的面目。所謂證道,是通過自身實踐,成就佛果,證明佛所說是正確的。

全經分為序分、正宗分、流通分三部分。

總論

第一卷為序分。講述此經說法因緣:佛遣文殊師利以神咒保護阿難免受摩登伽女誘惑破戒,並為其說明眾生流轉生死,皆由不知常住真心性淨明體。用諸妄想。此想不真,故有輪轉。

第二卷至第九卷為正宗分。主要闡述「一切世間諸所有物,皆即菩提妙明元心;心精遍圓,含裹十方」,眾生不明自心「性淨妙體」,所以產生了生死輪迴的現象,修行人應避開行婬、貪求、我慢、瞋恚、奸偽、欺誑、怨恨、惡見、誣謗、覆藏,以免感召惡報,修習禪定前應當先斷淫殺盜妄語,以免落入魔道,略說十信、十住、十行、十迴向、四加行、十地、等覺、妙覺等由低至高的種種修行階次,達到方盡妙覺,「成無上道」,並禪那中可能會出現的種種魔境界,與後末世出現於人間的惡魔,詳細描述其各種特徵與型態。

佛告知阿難。魔於末世時,在我法中出家修道。或附人體。或自現形。皆言已成正遍知覺。讚歎婬欲,破佛律儀。先惡魔師,與魔弟子,婬婬相傳。如是邪精魅其心腑。近則九生。多踰百世。令真修行,總為魔眷。命終之後,必為魔民。失正遍知,墮無間獄。

第十卷為流通分。講述此經應永流後世、利益眾生等。

分論

第一卷 敘述阿難因乞食,被摩登伽女用幻術攝入淫席,將毀戒體。如來放光,並要求文殊師利以神咒往護,遂將阿難及摩登伽女來歸佛所。阿難見佛,頂禮悲泣,悔恨自己一向多聞,道力未全,因而啟請宣說十方如來得成菩提妙奢摩他三摩禪那最初方便。佛告以一切眾生從無始來生死相續,皆由不知常住真心性淨明體,有諸妄想故有輪轉。

第二卷 因波斯匿王之問,顯示真性圓明無生無滅本來常住之理。並說一切眾生輪迴世間由「二顛倒」分別妄見,隨業輪轉: 眾生別業妄見; 眾生同分妄見。應當抉擇真妄,而明五陰身心不有,世界本空,破我法二執,顯本覺真如,顯示五陰本如來藏妙真如性。

第三卷 佛對阿難陀就六入、十二處、十八界、七大等一一說明本如來藏妙真如性。

第四卷 因富樓那之問,顯示世間一切根塵陰處等皆如來藏清淨本然,但以三種相續:即世界相續、眾生相續、業果相續,諸有為相循業遷流,妄因妄果其體本真。真智真斷不重起妄,是故如來證真故無妄。四大本性周遍法界,歇即菩提,不從人得等。

第五卷 憍陳如五比丘,優波尼沙陀、香嚴童子、藥王藥上二法王子、跋陀婆羅等十六開士、摩訶迦葉及紫金光比丘尼等,阿那律陀、周利槃特迦、驕梵缽提、畢陵伽婆蹉、須菩提、舍利弗、普賢菩薩、孫陀羅難陀、富樓那彌多羅尼子、優波離、大目犍連、烏芻瑟摩、持地菩薩、月光童子、琉璃右王子、虛空藏菩薩、彌勒菩薩、大勢至菩薩等,各各自說最初得道的方便以顯圓通。

第六卷 即是觀世音菩薩說耳根圓通,以聞熏聞修金剛三昧無作妙力,成三十二應,入諸國土。獲十四種無畏功德,又能善獲四不思議無作妙德。文殊師利以偈讚嘆。佛更為阿難說修禪定者,需先有四種決定清淨明誨(不淫、不殺、不盜、不妄),方能離禪魔。

第七卷 佛說四三九句楞嚴咒。並說安立壇場法則及持誦功德。次因阿難請問修行位次,佛先為說十二類眾生(胎、卵、濕、化、有色、無色、有想、無想、非有色、非無色、非有想、非無想)顛倒之相。

第八卷 說明三摩提三種漸次。其次說明五十七位:乾慧地、十信、十住、十行、十回向、四加行、十地、等覺、妙覺。又因文殊問,示經五名,說明經的歸趣。因阿難問,說地獄趣造十習因,受六交報(即六道),以及鬼、畜、人、仙、修羅、天等七趣,自業所感差別。

第九卷 說明三界二十五有之相。次明奢摩他中微細魔事,即五陰十魔等。

第十卷 說五陰的行陰魔中十種外道(二無因論、四遍常論、四一分常論、四有邊論、四種顛倒不死矯亂遍計虛論、立五陰中死後有相心顛倒論、立五陰中死後無相心顛倒論、立五陰中死後俱非心顛倒論、立五陰中死後斷滅心顛倒論、立五陰中五現涅槃心顛倒論)。識陰魔中禪那現境十種魔事。次明五陰相中五種妄想等。

文本比較

相同情節

後漢安息三藏安世高譯《佛說摩鄧女經》一頁,東晉《佛說摩鄧女解形中六字經》,譯者不詳,此二經同本異譯。內容說阿難行乞,遇摩鄧之女,因前生有宿緣,摩鄧女對阿難心生愛慕,自願出家,後經佛陀教導,得到解脫智、證阿羅漢。

三國吳天竺竺律炎共支謙譯《摩登伽經》二卷,西晉竺法護譯《舍頭諫太子二十八宿經》一卷,此二部經是同本異譯,內容與《佛說摩鄧女經》大致相同,但多了許多細節與咒語。此經說,有栴陀羅(即賤民)女愛慕阿難,央求其母以栴陀羅咒引阿難前來,佛陀以六句咒語救護阿難。後栴陀羅女自願從佛出家,得阿羅漢果,因為栴陀羅是賤民種姓,佛陀讓賤民出家,引起婆羅門及各長者居士的議論,震動波斯匿王,後經佛陀說法,破除婆羅門舊有的優越觀念。

這幾部經典與《楞嚴經》所說的情節相似,但是所記述的內容細節則與《楞嚴經》有所不同。

書名類似

姚秦鳩摩羅什譯有《佛說首楞嚴三昧經》,主要在說明首楞嚴三昧,與《楞嚴經》內容不同。劉宋時譯出的《佛說法滅盡經》,譯者失傳,其中有提到佛法消失時,《首楞嚴經》與《般舟三昧經》會先消失。在唐朝之前,引述此段記載的文獻,皆認為此處所說的《首楞嚴經》係指鳩摩羅什譯出的《首楞嚴三昧經》,但是明清之後大多數人認為是指本經。

https://book.bfnn.org/books/0082.htm

大佛頂首楞嚴經 -唐天竺‧沙門般剌密帝譯-

卷一,卷二,卷三,卷四,卷五,卷六,卷七,卷八,卷九,卷十

*《楞嚴經》歷史源流*

《楞嚴經》在唐代中葉成書譯出,並開始流通,最早的記錄見於唐智昇所著《開元釋教錄》與《續古今譯經圖紀》,隨後的元照著《貞元新定釋教目錄》中也記載此書。由北宋初,中國第一本雕版印刷的大藏經《開寶藏》開始,一直到清朝的《乾隆大藏經》都收入正藏中。

唐代譯出

譯出時間與譯者

《楞嚴經》並不是由官方正式譯出的經典,缺少官方記錄。此書的譯出時間與過程,有兩種說法,分別出自智昇《開元釋教錄》與《續古今譯經圖紀》,兩者的說法略有出入。在《開元釋教錄》中說,此書是由懷迪與不知名的梵僧,於廣州譯出,梵僧在傳經之後就不知所蹤。在《續古今譯經圖紀》中,則具體寫出梵僧名字,是中印度般剌密帝。他在705年(唐神龍元年)五月於廣州光孝寺誦出此書,經烏萇國沙門彌迦釋迦譯語,懷迪證義,並由房融筆受。般剌密帝在誦出此經之後就隨船回印度了。

智昇並未解釋,為什麼會有兩種不同的記錄,但在《續古今譯經圖紀》卷末,他曾說,此書根據舊有記錄所寫,未經過刪補,建議採取《開元釋教錄》的說法。之後的記錄,如《貞元新定釋教目錄》等,基本上由《續古今譯經圖記》的說法傳述而來,認為是此經是般剌密帝與房融於705年(唐神龍元年)於廣州所譯,但是很少提及懷迪及其他人。

兩段記載的差異點甚多。《續古今譯經圖紀》具體寫出譯出時間705年(唐神龍元年)。但《開元釋教錄》記載,懷迪是先在京師完成譯經,回到廣州之後,才譯出此經。706年(神龍2年),懷迪曾經應詔至洛陽,參與菩提流志譯出《大寶積經》的工作,於713年(唐睿宗先天2年)完成。由此記載,此經應是在713年之後才譯出,而非是在705年譯出。

除譯經時間不同外,參與譯經成員也不同,如般剌密帝與彌迦釋迦,這兩個人名只有出現在《續古今譯經圖紀》,沒有其他來源記錄。此外,兩段記載最大的不同在於房融是否參與了譯經。據《舊唐書》,房融於705年(神龍元年)流放欽州(今廣西省欽州市),在當地過世。如果採用《開元釋教錄》的說法,此經在在713年後譯出,房融就不可能參與譯經。

假設採用《續古今譯經圖紀》的說法,一個可能是,唐初流貶高州(今廣東省高州市)或欽州(今廣西省欽州市)者,多取道韶州或廣州。如果採取廣州這條路線,房融有可能是在流放途中,經廣州時參與譯經。另一個可能,是明朝所著的《廣東通志》說,他在長安年間(701年—705年)「嘗知南銓」,如此說成立,房融有可能在705年參與譯經。《廣東通志》說法的最大問題在於房融在705年(神龍元年)才在洛陽因罪下獄,因此在705年之前就被貶至廣東南銓任官的可能性不高。綜合各種說法,學者羅香林推論,如果房融先被貶官至廣東南銓,就可能在廣州參與譯經,之後才再遭流放高州(今廣東省高州市)或欽州(今廣西省欽州市)。但因為目前不能確認房融流放的路線,缺少更進一步的證據,肯定房融是否曾參與譯經。

流傳過程

《楞嚴經》在譯出之後,如何流傳於世,文獻記錄不多。有二種說法,都出現在宋朝:

1.由神秀自宮中傳出:宋朝子璿說,此書譯成之後,因為唐中宗剛即位,房融又被貶,所以未得到官方承認。經神秀大師自皇宮中抄出至度門寺,在禪宗學者間私下流通,後由僧惠振作科判,再傳出。明朝《廣州通志》承繼此說,認為此書是由神秀大師見到房融上奏的經本,方才流傳於世。

2.由惟慤自房融家傳出:宋贊寧說,此書是禪僧惟愨在洛陽時,由房融家中得到此書,並流傳於世。

由神秀傳出的說法,因為神秀於706年(神龍二年)過世,可能性不高。自房融家傳出的說法,則有房融是否曾參與譯經的爭論。但無論是哪個說法,我們都可以知道,此經的流傳,被認為與房融有關。此外,它在唐代的流行,可能與神秀系的禪宗有關係,與保唐宗禪法思想中表現得尤為明顯。

根據《頓悟大乘正理決》的記載,至西藏傳法的禪僧堪布摩訶衍,修習依止的佛經之中有《大佛頂經》,即《楞嚴經》。學者一般認為堪布摩訶衍是屬於北宗的禪僧,這也顯示了《楞嚴經》與禪宗北派間的關連。

宋代興起

此經雖在唐代之後已經流行於世,但是在唐宋之間,並沒有引起佛教界的重視,為它作註釋及科判的人並不多。永明延壽在《宗鏡錄》中曾多次引用《楞嚴經》。

在北宋時,天台宗與華嚴宗形成研究《楞嚴經》的風氣,楞嚴經開始受到重視。如慧洪《林間錄》中有智顗大師遙拜西方,祈求《楞嚴經》的傳說;孤山智圓禪師也認為天台三觀可由《楞嚴經》印證。雖然錢益謙曾經駁斥智顗《摩訶止觀》須以《楞嚴經》印證,以及智顗曾經祈求《楞嚴經》的傳說,但也顯示當時天台宗徒眾推崇此經的風氣。

明清極盛

在明朝之後,此經成為顯學,明末四大高僧皆對它極為重視,大力提倡,如憨山德清大師作《楞嚴經懸鏡》,蕅益智旭大師作《楞嚴經玄義》、《楞嚴經文句》。

因為尊崇《楞嚴經》的風氣,明清之際出現般剌密帝將經卷藏在手臂中,帶來中國的傳說。

直到清朝以至於民國,此經仍然極被重視,特別是在淨土宗之內。如楞嚴經中的「大勢至菩薩念佛圓通章」,印光大師將之列為淨土五經一論中的第五經。

漢文版本

目前可見的漢文版本分為源自北宋的《趙城金藏》本,與源自明朝版本的清《乾隆大藏經》本。《趙城金藏》本較為少見,主要的流通本是來自於清《乾隆大藏經》。

北宋版本

目前可見,最早的《楞嚴經》版本出自《趙城金藏》。它與《高麗藏》相同,都是出自於北宋初年的《開寶藏》,但目前流通較少。

《趙城金藏》本與清版的主要差異在於譯出的楞嚴咒,其文句不同。此外,《趙城金藏》本在楞嚴咒之前有一行註文,之後的每句咒文旁皆加有註解,但到了清版則都被刪除了,只剩咒語本身。

流通本

現代流行本的《楞嚴經》出自清朝《乾隆大藏經》,源自明版《磧砂藏》、《永樂南藏》、《徑山藏》。

其他語言版本

梵文本

根據元代記錄,楞嚴經的梵文本在中國早已失傳。現代在印度或尼泊爾也未發現梵文本。河南省南陽市最近發現1函梵文貝葉經,共226葉,其中殘缺6葉,據說很可能是唐代楞嚴經孤本。

楞嚴咒的部份,沒有發現完整梵文本。以中文譯本對校,楞嚴咒與《大白傘蓋咒》、《佛頂廣聚陀羅尼經》內容相近。大白傘蓋咒,以及唐代《佛頂廣聚陀羅尼經》中記載的咒語,現今仍留有梵文本,但這些咒語與楞嚴咒之間的關係,目前仍有爭議。

藏譯本

在藏傳大藏經《甘珠爾》中,收有由漢譯藏的《大佛頂首楞嚴經》第十品以及《魔鬼第九》兩本,相當於《楞嚴經》的第九及第十品。據說它是在前弘期譯出,相當於中國唐代,全本可能是因為朗達瑪滅佛而散失,只剩下兩品。

清高宗乾隆17年至28年間由章嘉呼圖克圖主持,由袞波卻將全經由漢文重譯成藏文,並以漢、滿、藏、蒙四體合璧的《首楞嚴經》刊行。

英譯本

第一個將楞嚴經英譯的人,是英國傳教士艾約瑟(Joseph Edkins)。他在《中國佛教》(Chinese Buddhism)第19章中,將楞嚴經第一卷英譯,依首楞嚴三昧經的梵文名,將其譯為 Śūraṃgama-sūtra, The Leng-Yen-King。

1967年,陸寬昱將全本楞嚴經英譯出版,名為the surangama sutra。

1997年 美國萬佛聖城開山祖師宣化上人,禪宗溈仰派第九代傳人組織僧團,翻譯楞嚴經,英譯出版,名為The Shurangama Sutra ,Vol.1-8,by Buddhist Text Translation Society Staff (Author), Hsuan Hua (Translator)。

大佛頂陀羅尼,北宋公元971年,敦煌藏經洞。

《楞嚴經》主要內容有:"見道位"、"修道位"和"證道位"。

所謂"見道",就是認識人人本有之佛性。

所謂"修道",修是修復、恢復的意思,就是把我們錯誤的思想和行為修正過來,恢復我們本來的面目。

所謂"證道",是通過自身實踐,成就佛果,證明佛所說是正確的。

「一切世間諸所有物,皆即菩提妙明元心;心精遍圓,含裹十方。」

眾生不明自心「性淨妙體」,不知常住真心性淨明體,用諸妄想,此想不真,故有輪轉,流轉生死,產生了生死輪迴的現象。

所以,如來證"真"故無"妄",四大本性周遍法界,"歇即菩提"。

https://www.youtube.com/watch?v=JBdWUtBF0b4

佛教電影/*首楞嚴演義*-繁體字幕-大佛頂首楞嚴經