【日本和服演化歷史】

【日本和服演化歷史】

和服於不同文化中有著不同的稱呼,部分稱呼更加偏離原意,甚至連日本本身也對這種衣飾有著不同的統稱。這些稱呼的偏差與其歷史有著相當大的關係。「和服」、「吳服」跟「着物」(Kimono)是三個最主要的稱呼,基本上這三詞的意思是一樣的,但實際上卻有著不同的來源及解釋。

和服

和服,從字面上解釋為「和」的服裝(「和」一字源於日本人為大和民族)。這種稱呼源於明治時期,因西方衣服(即「洋服」)的流入,人們用以將其與日本本地的衣服作分別之故。19世紀末20世紀初,自福澤諭吉以來,日本國族運動興起,產生了大和民族的概念。後來為了將西方的衣物(即着物)作分別,和服逐漸演變成單指日本民族服飾。

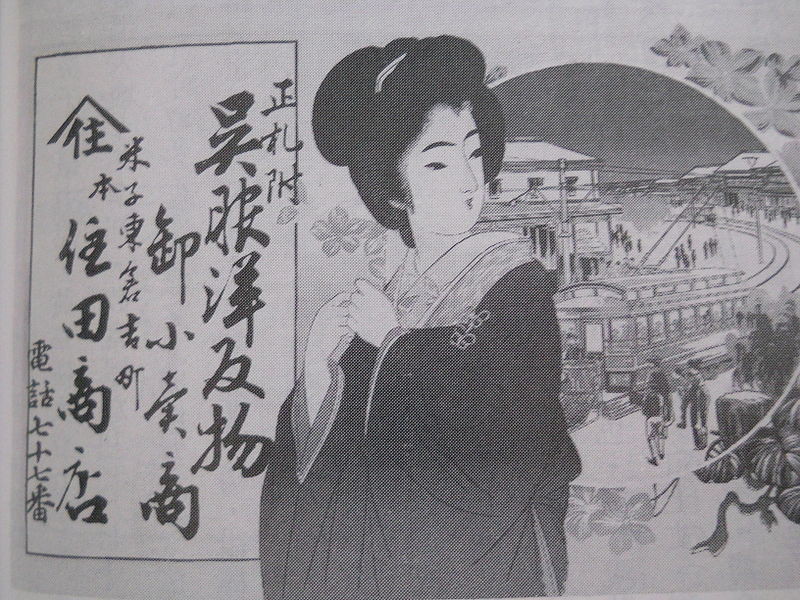

吳服(ごふく)一字的產生,是源於中國三國時期,東吳與日本的商貿活動將紡織品及衣服縫製方法經傳入日本,甚至將日本本土彌生服飾也稱為吳服的緣故。百濟給應神天皇的貢品裡有兩個從吳國來的縫織女。後來應神天皇復遣阿知使主前往吳國求縫工女。雄略天皇在位期間,阿知使主帶回漢織女、吳織女。吳織女死後被當作吳服大神在吳服神社里被祭祀。京都大酒神社石標上書「太秦明神 吳織神漢織神蠶養機織管弦樂舞之祖神」。17世紀謠曲《吳服》詠唱吳國綾織女為天皇製作御衣,織錦時的思念故國之情。因此吳服一詞是專指以綾錦為面料的禮服。而用江戶時代發明的木棉做的和服會用「太物」來稱呼。和服裁縫古稱吳服師。大政時代日本和裁士會成立後改稱和裁士。

着物(きもの),於日文字面上意為「着る物」,以語體中文來解釋的是「穿著的東西」。初此詞是單指「衣服」這種東西,亦因為日本文化本位的緣故,因此日本人會將其民族所穿的衣服以着物著稱。這種稱呼一直維持到明治時代,因明治維新活動將洋服帶進日本之前。後來因為洋服的流入,穿著洋服的人增多,為了區別日本人就將其民族的衣服改稱為「和服」,由外地(普遍是指西方)傳入的衣服則為「洋服」。現今着物有著兩個解釋,其一就是直指「和服」,其二就是指一切所穿著的衣服。1871年明治政府制定戶籍法為廢除封建等級制著手簡化階層成分,宮廷貴族和大名被指定為華族,武士被指定為士族,其餘者劃為平民。華族的著物稱為公家著物。士族的著物稱為武家著物。

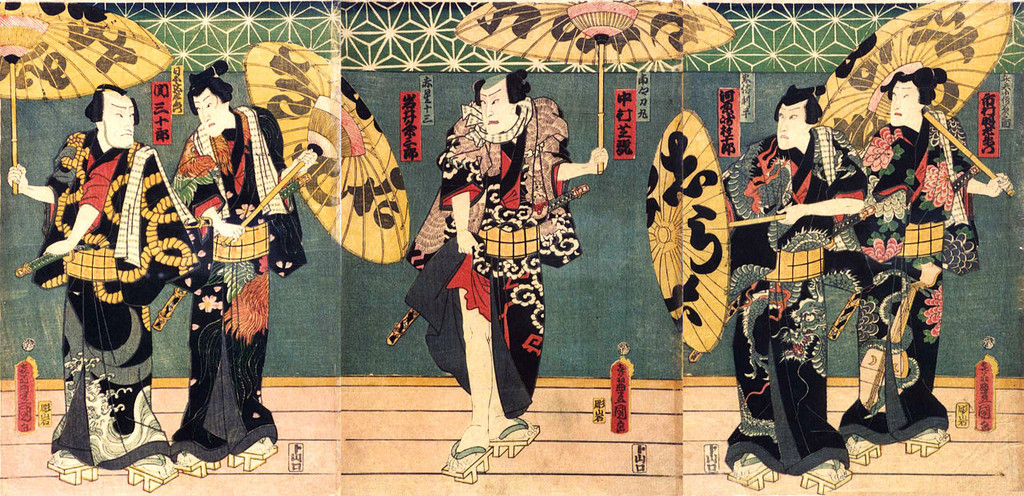

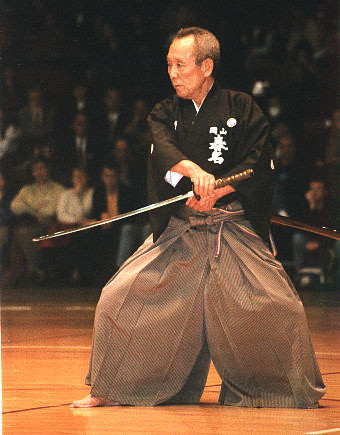

室町江戶時代的武家服裝稱為武家著物。應永三年,足利義滿訂立武家禮法。此後,方袖羽織、大口袴成為武士朝服,中衣白無垢,夏天用白練,後來稱作裃。長裃是江戶時代高級武家的禮裝,又被稱為肩衣袴。打掛,又稱掻取,是武家婦人特有的儀式禮裝,少壯服紅色,老者服雜色。禮儀髮式為環髻。侯國夫人婚服白無垢。寬永十二年,武家法度規定年輕武士不得服用紗綾、縮緬、平縞、羽二重、絹綢、木棉以外的衣料。德川幕府規定諸大夫(武家從五位上)服大紋風折烏帽子,侍從以上直垂。文久時代《諸家扈從著服達》規定士族禮服羽織小袴,婚禮儀式服紗小袖、服紗袷帷子。江戶時代的大名每年要向德川幕府進獻的服飾包括袷、帷子、羽織、單物、小袖、道服、袴。直垂的直領表衣後來演變為羽織。幕府禁止平民穿武士式服紋付羽織袴。明治維新以後,平民才有了取姓氏、乘馬以及穿紋付羽織袴的權利。

公家著物是指奈良平安時代日本天皇直至五位以上大臣的服制,即華族的禮裝。包括袞衣、束帶、直衣、狩衣、十二單、袿袴、水干等等。根據《養老律令·衣服令》,天皇即位、元正朝賀服袞冕十二章。上朝以及大小諸會,服黃櫨染衣。日本皇太子服黃丹衣,親王紫衣。諸臣一位至八位依據唐宋公服制度,分別衣紫、緋、綠、縹。

幕府時代,公方以束帶為禮服,四位以上黑袍,五位絳袍。

明治天皇即位以後,崇尚胡服騎射,大力引進西方服飾,廢除了袞冕、裲襠等禮服,只保留了束帶、狩衣等平服,且多用於神道儀式。明治十七年(1884)十一月頒布宮中席次第三階以上華族女子禮服制度,包括一褂、一單、一服、一袴、一發、一扇、一履。五衣唐衣裳冬天的面料為唐織,夏天的面料為二重織的紗。後來規定華族女眷增加單衣的層數,又稱為十二單。

明治二十七年頒布《神官神職服制》敕令,此後修正3次,分為正裝、禮裝、常裝。正服黑羅冠、略服烏帽子(有位立烏帽子、無位折烏帽子)。正服衣冠,四位以上縫腋位袍黑唐草紋、五位赤唐草紋、六位以下綠無紋、無位黃平絹無紋。禮裝齋服服制與位袍同,用白絹。中單短帷子,有位者為紅綾,無位者紅絹。下著指貫,三位以上紫底藤丸紋,四位五位紫平絹,六位以下淺黃平絹。此外有衣冠代用布衣,即無襴狩衣。常裝包括狩衣和淨衣。別官以下僕從服白張。巫女服(みこふく)常服穿小袖白無垢上衣和紅袴,腳裹足袋,禮服外披千早。

明治時代以來,日本服裝主要分為現代服裝「洋服」和「和服」。和服最早期因中日文化交流而深受古代中國的漢服影響,尤其是日本歷史上的古墳時代(相當於中國晉朝及南北朝時期)。在日本的奈良時代,也即中國的盛唐時期,日本派出大量遣唐使到中國學習中國的文化藝術、律令制度,這其中也包括衣冠制度。天皇還模仿唐制頒布了《衣服獎》模仿唐朝朝服制度用於即位禮、冠禮、婚禮等儀式,直到明治維新才被部分廢止。江戶時代中期至後期,德川幕府崇尚儒學,開展了復禮復古的天寶「裝束御再興」運動,復興公事主義。為正如日本江戶時代的《裝束要領抄》所言

「廄戶皇子始定冠位十二階大寶以降,沿唐衣服而其制大同小異益。本邦通中華也始於漢,盛於唐世時。朝廷命賢臣因循於徃古之衣冠而折衷於漢唐之制,其好者沿焉不好者草焉而為。本邦之文物千歲不易之定式也。如宋景濂誤曰:「千來猶效,漢衣冠元是」。本邦之古傳也豈效漢唐之制而已乎。故夫聖世始為衣冠而美風俗,以正上下禮儀,人無禮儀則何為人?豈非當務之急乎?」

繩文時代

嚴格來說,繩文時代的日本的民族服飾尚未成形。考古學家於當時遺跡中所發現的古物中推測,當時的人是以一些以苧麻及麻織成的布製作衣服的。可惜的是,因發掘出來的文物資訊不足,故當時衣服的模樣至今仍未明。

彌生時代

根據中國史書魏書東夷傳的「魏志倭人傳」所記載,彌生時代日本人的衣著是以幾塊大布所剪裁而成。男的叫橫幅,女的叫貫頭衣。因為沒針剪,所以不成樣式,類似東南亞與百越民族的服飾。

古墳時代及飛鳥時代

古墳時代及飛鳥時代為中國的東晉、五胡十六國及南北朝時期,由於群雄割據,未有統一國家,故當時中日尚未有正式的外交往來,但是在部分地域,卻有著海路商貿的往來。由於前東吳地區臨海,故商貿往來較多。當時東吳風格的服飾就是經此商路傳至日本,造就了和服的雛形,「吳服」一詞亦因此而來。

另外,由於日本出現了第一批正式的史書,包括古事記、日本書紀及古風土記,衣服的樣式逐漸變得可考。據上書所述,當時的衣服不論男女,都是由上衣及下裳兩部分所組成。但至於實際的樣式模樣是如何就因為以上史書並沒有圖畫解釋而不可考。最早可考的吳服是阿知使主在晉朝江南求得的織匠製作。 聖德太子僧衣像

聖德太子僧衣像

奈良時代

白江口一役戰敗後,日本朝廷大力引進唐朝的制度及文化,使日本與中國的交流變得更直接。因此於奈良時代,日本對中國文化有著大規模的模仿,下至平民,上至統治者。元正天皇下令全日本改用右衽。養老三年,又開始制定婦女衣服式樣。甚至嚴禁衣冠不整、僭越服制。聖武天皇即位以後,要求婦女改穿脫舊俗改穿新制。稱德天皇規定袍衣的剪裁每件以半匹為限。元明天皇規定衣領要寬,「衣褾口闊,八寸已上,一尺已下」。規定衽之相過不能太淺。圓領袍襴廣一尺二寸以下。光仁天皇規定袖口尺寸,五位以上一尺為限。六位以下八寸。文德天皇規定袖口闊和褲口闊相同。

承和九年(公元842),仁明天皇又詔書:「天下儀式,男女衣服,皆依唐法,五位以上位記,改從漢樣,諸宮殿院堂門閣,皆著新額。」正倉院所傳東大寺寫經生記錄的男子服制包括袍、襖子、袴、汗衫、褌、水褌、前裳、布肩衣;女子則服袍、裳、前裳。法隆寺存有蜀江錦,傳說是聖德大子妃的帶裂、褥裂。平安時期和服為唐朝漢服翻版。此時期的和服基本上完全模仿當時期中國服飾的模式,而日後貴族階級所穿著的「唐服」樣式亦於此時期留存下來。

現今對當時和服的了解主要來自令義解、令集義解、續日本紀及日本紀略等古籍,以及正倉院等遺留下來的史料。以上大多都沒有圖畫表述,因此研究者對確實的衣服模樣依然了解甚少。

701年制訂的大寶律令,以及由大寶律令所衍生出來,718年制訂的養老律令,都包含了對衣服制式的規定。這兩條律令將朝廷的制服定義為「禮服」(らいふく)及「朝服」(ちょうふく)兩種。而不同官位、場合、身份等的衣服各自有不同的部件、顏色及剪裁。

另外,於這個時代的719年,和服右衽的傳統亦由此時經政令所制定,這亦是經唐文化所影響下的結果。 奈良文官朝服

奈良文官朝服

平安時代

於平安時代初期,中日交往仍然相當緊密,故中國文化對和服的影響仍深。但由於894年日本撤回遣唐使,北宋熙寧年間以來,只有佛教民間交流了。使和服發展逐漸傾回去日本自身的文化,開始建立起別於中國服飾的獨特風格。尤其是這個時期紋章及染色技術大幅發展,令當時和服的花款變得更加多樣化。

源氏物語畫卷、年中行事畫卷及伴大納言畫詞等古代畫卷為當時期的衣服樣貌提供了確實及有用的證據。另外日本後紀、續日本後紀、日本三代實錄、日本紀略及多個當時的故事、日記等古籍亦為當時衣服發展提供了不少研究資料。

據述,當時衣服的原材料多為絲綢、麻等纖維,另有以金屬或木材所製成的配件。不過基於布料容易腐爛,能夠完整保留下來和服並不多。

基本上這個時期出現的和服成為了日後朝廷及幕府的禮儀服式;當時對和服的穿著法及穿著禮儀亦有部分留傳到現代。

鎌倉時代及室町時代

到了鎌倉時代,原本中國服飾中的褲跟裳被省去,袖口亦開始縮小,形成現今和服雛型的「小袖」;另外女子和服亦開始趨向上下連裳的袍服類。室町時代後期,日本進入戰國時代,群雄割據戰亂不斷,人民生活不振,造成和服的演變逐漸減慢。

此時期亦產生了大紋(だいもん)及素襖(すおう)兩種款式的和服。另外以平安時期平民所穿著的水干(すいかん)為本所演化出來的直垂(ひたたれ)於鎌倉時期成為了武家的禮服,到了室町時代更成為了武家的第一正裝。

室町時代日本大量進口明朝金襴、緞子,被當作最高級的織物,製作幕府將軍的胴服(羽織)。 足利義稙坐像─足利義稙(1466年9月9日-1523年5月23日)是室町時代中期室町幕府第10代征夷大將軍。

足利義稙坐像─足利義稙(1466年9月9日-1523年5月23日)是室町時代中期室町幕府第10代征夷大將軍。 京都浄瑠璃寺吉祥天像

京都浄瑠璃寺吉祥天像

安土桃山時代

安土桃山時代及以後的服裝主流都是以小袖為主,而於這個時代和服被加上衽(おくみえり,即領緣)、袖、袴(はかま)等部件。雖然細部的變化於以後的時代仍然持續著,但和服的形態至此已基本定型,直到現代。

公元1603年,萬曆皇帝下詔封關白豐臣秀吉為日本國王,賜給郡王級別大紅素紗皮弁服、素白紗紅領黻文中單、纁色素前後裳、大紅織金胸背麒麟圓領、麒麟服、獅子服、鬥牛服、飛魚服、綠貼裏、便服和聖旨詔書,現藏於妙法院。

江戶時代前期

明末朱舜水流亡日本,應德川光圀的請求繪圖教制朝服、角帶、野服、道服、明道巾、紗帽、幞頭。德川光圀自稱朱舜水門人。德川光圀作《禮儀類典圖繪》和《大日本史·禮樂志》詳細考證了奈良朝衣冠制度以及天子、親王、命婦、武宦禮服。如天子即位用赤色大袖袞冕十二章、聽政黃櫨染大袖袍、平服麥塵縫腋袍表袴;內命婦一位深紫衣、三位以上淺紫衣綠纈裙、四位深緋衣;武官禮服皂羅冠、位襖加繡裲襠。1667年,幕府儒臣人見竹洞將3年前依據宋羅大經《鶴林玉露》卷八所記載野服樣式,參酌當時日本儒者深衣道服之制,繪成的《野服圖說》,送請朱舜水修改。

京都西陣織工不斷地向居住於大阪港的中國明朝織工學習各種進步的紋織物技術,如金襴、錦、唐織、緞子、紋紗、縮緬、繡花等織造技術,而使得西陣織物大為進步。西陣野本氏效仿蜀錦,用五色絲織成花鳥綾花雜品。字畫裝裱業使唐織發展起來。京都西陣織至今為唐織的中心。

江戶時代中期至後期,德川幕府崇尚儒學,開展了復禮復古的天寶「裝束御再興」運動,復興公事主義,日本有職故實家開始對裝束的考證,並且復興了天皇黃袍的染色技術。德川家康的《禁中並公家諸法度》規定了天皇及諸臣的服制,主導復禮復古。德川家康把小笠原流立為官學以來,通過藩校講授使小笠原流禮法廣泛傳播。1632年《小笠原家禮書》出版。

江戶時代初期,小袖的樣式仍然流行。因平民勢力的抬頭,平民生活水平提升,衣飾漸趨華麗;反之武士階級卻因連年戰爭所造成的財政緊絀,樣式趨於平淡。作為這種反常現象的應對,德川幕府於此時以儒家的價值觀為由,頒行了儉約令,才使這種現象漸漸回復過來。

此時腰帶的使用開始流行,及後更成為和服不可或缺的一部分。1673年由三井高利(三井家族的始祖)於當時的江戶本町一丁目設立了「越後屋」日式和服店,本著「不會抬高售價」的營商手法而馳名於世。

別所長治。戦國時代の大名。東播磨、三木城主。

江戶時代後期

江戶時代後期,基於鎖國政策,由外地輸入的絲綢大幅減少,而日本本地生產的絲綢卻比較偏少,未能滿足製作和服的需求,因此平民的和服開始改以縐紗比較廉價的材料製作。另外,因1783年至1788年的天明大飢荒,幕府於1785年禁止平民穿著由絲綢製成的和服。平民只好穿著由木綿及麻製成的衣服。再加上社會的動盪,和服的樣式自此變得淡薄,直至明治時代初期。這個時期,女子的和服服飾開始流行附有長的袖兜(袂、たもと),形成了日後的振袖。

1864年,因為禁門之變,幕府向長州發兵討伐,軍服決定改為西洋式,洋服開始在日本流行。 徳川家康肖像畫

徳川家康肖像畫

德川家康(1543年1月31日-1616年6月1日)是日本戰國時代的大名及江戶幕府第一任征夷大將軍,為日本於1598年至1616年的實際元首,與其同時代的織田信長、豐臣秀吉並稱「戰國三傑」。

在日本歷史上,德川家康創建了幕藩體制,其所建立的江戶幕府其後統治日本達264年,史稱江戶時代。德川家康在消滅豐臣氏的次年逝世(1616年),被日本朝廷賜封「東照大權現」,成為江戶幕府之神,在日本東照宮中供奉。

因與洋人交流的機會增多,一些與西洋人有比較多接觸的人如華族、政府要員等開始改穿洋服,以便與洋人交涉,充份顯現出日本人當時急切求變的心態。至於平民,因洋服的價錢高昂,以及傳統對美的觀點所影響,江戶時代的生活模式基本上維持,故此平民多為穿著和服。由於此時期日本出現了兩種截然不同的服飾,因此「着物」一詞就改稱為「和服」,將日本傳統的服飾與由西洋傳來的洋服作分別。

日本因明治維新的關係,政府推動了現代化的紡織工業,使絲綢之類的和服衣料產量大升。另外重新開國的日本亦大力發展與外國的商貿往來,引入了不少新的衣料,使和服的材質變得多元化。另外,亦因為工業的推動,布料的染色技術大幅提升,亦使和服的紋理及色彩變得斑爛。

1871年9月3日,明治天皇廢止奈良朝以來的唐風樣式,其詔書雲「如今衣冠之制、模倣自中古唐制、風格流於軟弱」。於1871年,為了統一陸軍及官僚的制服,明治天皇頒布了政令,讓警察、鐵道員及教員等逐漸改穿洋服。另外軍隊亦規定必須穿著軍服,而當時的軍服正是洋服。而當時的軍服亦在後來演變成當時男子學生的制服。由於明治維新不斷力求西化的行徑,洋服逐漸取代和服於平民中的地位。此時期平民服裝的西化大多局限於男性。 幕末武士

幕末武士

大正昭和時代

大正時代因明治維新將大量西方文化帶進日本,使西服取代和服成為流行的服式。再加上女性主義的抬頭,使得服裝西洋化變得不再局限於男性,如女學生的制服由初期日本化的行燈袴變為後期西化的水手服。

於1923年的關東大震災亦是一個洋服取代和服的轉捩點。由於災後社會動盪,搶掠時常發生,穿著和服的女性往往就因為和服緊身的剪裁影響而成為日本朝鮮族賊人搶掠的目標。翌年,「東京婦人子供服組合」發起了婦女服裝西洋化的行動,使洋服進一步取代和服成為婦女的日常穿著。

第二次世界大戰爆發後,由於日本國內混亂,和服的發展進入一個完全的空窗期。服裝趨向以實用為主,如當時所制訂的國民服,為洋服完全取代和服為日常服奠下了基礎。

1935年(昭和10)至1938年日本戰時體制移行期的國民禮法構想,基於小笠原流禮法強化作法教育。昭和13年(1938),日本文部省成立「作法教授要項調査委員會」,當時禮法的最高權威、《日常禮法心得》的作者、貴族院議員、侯爵德川義親任調查委員長,研究男女中等學校修身教授要目,振興禮教。1938(昭和13)~1939年《禮儀作法全集》9巻刊行。1941年文部省頒布《昭和國民禮法要項》,在學校貫徹實施。《禮法要項》對國民禮服進行了詳細的規範,實際上是包括服裝、禮儀(冠婚葬祭)以及弓道(射禮)。《禮法要項》第九章規定了平民男子冬季禮服紋付羽織袴、夏季浴衣和女子禮服、訪問服等。

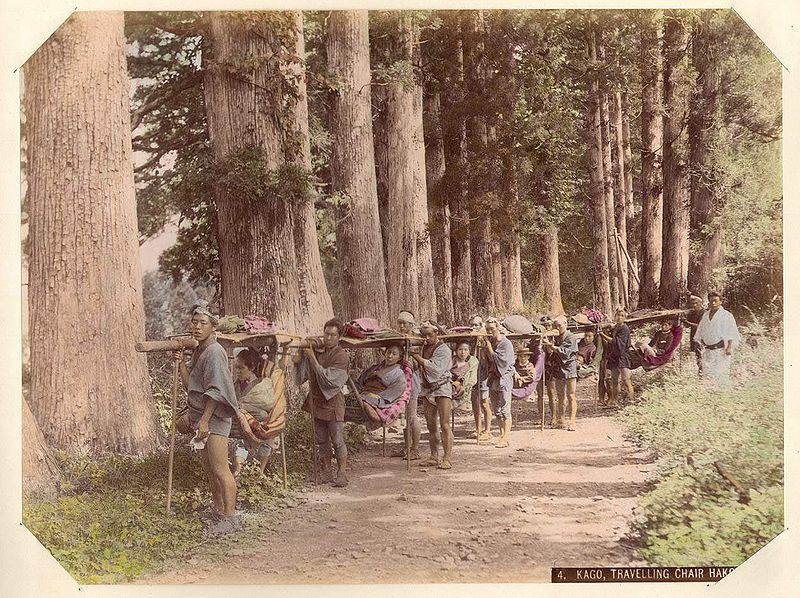

日本華族和抬轎的庶民羽織像

二次大戰後

戰後,由於穿著麻煩的和服變得昂貴,而反之實用的洋服變得便宜,以和服作為日常衣服的人逐漸減少。但值得一提的是,和服曾經在1965年至1975年因新款的羊毛和服的面世而再度流行了一段時間。但自此之後和服就一直走下坡,造成和服業界一厥不振而相繼倒閉,令其成為少數行業。

現代

步入平成年代,和服再度成為部分重要活動或場合的流行服飾,更逐漸成為潮流的一部分。和服自此被定位為節慶及重要場合的服飾,不過穿著和服的都是女多男少。而浴衣則因輕便及涼快之故而成為現今很多日常場合或者神道祭典的熱門衣著。從上世紀60年代起,日本開始了傳統文化的振興運動。為了振興和服產業,1964年日本專門成立了「裝道禮法著物學院」,培養出了大量的裝道和服專家,普及和服著裝、禮法、和裁、創意、美容以及出版圖書。昭和50年日本政府頒布了《傳統工藝品產業振興法》,並根據第21條設立了傳統工藝產業振興協會。1966年全日本著物振興會成立,提倡11月15日為和服日,並號召大眾在七五三節穿和服。全日本著物振興會與日本和裁士會、傳統工藝產業振興協會、名古屋織物卸商業組合、東京織物卸商業組合、京都織物卸商業組合、京染卸商業組合、東京都染色工業協同組合、日本絹人繊織物工業會、大日本蠶絲會形成產業聯盟。並成立了由日本文部科學省、經濟產業省認可的全日本和服顧問協會。還出台了專修學校教育振興會實行的《和服裁縫技術鑑定》以及東京商工會議所實行的《和服裁縫技術鑑定》。

現代和服樣式

傳統和服的顏色及通常取自大自然的裝飾圖案,都帶有強烈的象徵內涵,並透露了穿著者的年齡、地位、財富及品味。江戶時代,女子的服飾漸漸變得鮮明奪目,而男子的服飾則慢慢變得莊重樸素以顯出身份地位。年齡與婚姻狀況也影響了和服的款式和花色。

女子和服

現今很多日本女性都不懂得如何自己穿著和服,這是因為現代大部分的和服都包含了至少十二件的部件,而且需要複雜的方法去將其穿著、組合及繫穩。故此很多時女子穿著和服都需要別人的協助,甚至需要請到專業人士去協助穿著。現代女性和服的樣式大多反映了其年齡、婚姻狀況及社會地位,也反映了穿著場合的重要度。

花嫁衣裳

花嫁衣裳(はなよめいしょう)為女性結婚時的服飾。日本的傳統婚禮為神前婚禮;而花嫁衣是神前婚禮的必要穿著。花嫁衣主要分為三種,包括打掛、白無垢以及振袖(通常為大振袖),色調以白或紅為主。打掛是幕府時期侯國夫人的正式禮裝,僅在節日、慶賀儀式上著用。未婚女性也可以著用。白無垢是幕府時期士族女子婚禮禮服,綾、綸子、羽二重質地。太夫以及地位更高的女子嫁娶禮服則更為多彩華貴的打掛。

振袖(ふりそで)為未婚女性所穿著的和服,有色彩斑斕的圖案及紋理。它依照袖的長短分為大振袖、中振袖及小振袖,而袖長大約於39吋至42吋之間。

振袖為現今未婚女性最正式的服飾,是未婚女性參與成人節或者親友婚禮的常見服飾。

黑留袖(黒留袖、くろとめそで)為已婚女性所穿著的和服,色調為黑色,袖口較振袖為短(當女性結婚後,女性的振袖必須剪短),而裙襬及袖口多以刺繡繡上圖案,腰帶則多鑲有金或銀色的線。黑留袖通常於孩子婚禮時,由其母親所穿著。

色留袖(いろとめそで)與黑留袖基本上一樣,但與其不同的是色調會是單一的其他顏色。通常都是於婚禮場合上,由已婚的女性親友所穿著。

訪問著(ほうもんぎ)是略式禮服,僅次於禮服。是一種穿著場合很廣的正式衣著,沒有未婚或已婚之分。訪問著的下裾多印有俏麗的圖案。

畢業著(卒業著、そつぎょうぎ)通常為參與一些畢業典禮(大專或以上)時的穿著。與普通和服不同的是,它的鞋可以是馬靴。這是明治時代末期至昭和初期的女子校服所演變而成的。 著太夫禮服的游女

著太夫禮服的游女

浴衣

浴衣(ゆかた)為夏服,是以木綿為材質的簡化版和服,非正裝,不用於正式場合。浴衣因材質輕便而令穿著者容易感到涼快,但它與其他日本傳統衣著基本上相似,有著直線的縫接與寬闊的衣袖。

相比起女子的和服,男子的和服遠比女子的簡潔。男子的和服最多由不包括鞋和足袋的五個部件組成。男子的和服與女子的一樣擁有很長的袖套,但不同的是袖套與衣服本身是縫上的,只剩下末端幾吋的位置未被縫上。另外為了方便綁上腰帶,袖寬比女子的和服要窄。

現今男子和服最大的特徵在於其布料。典型的男子和服的布料色彩都是偏向素淡,如黑色、深藍色、綠色跟啡色都是常見的顏色,布質都是無光澤的而且沒有任何花紋。部分新潮的男子和服的色調會比較光鮮,如紫色、淺綠色、淺藍色等,另外亦擁有一些細小的花紋。

男子的浴衣相比起女子的浴衣會比較容易穿著,但大體上跟女子的浴衣差不多。

一套和服除了衣服的部分之外,還包括了腰帶、布襪(足袋)、木屐等不同的部件。

長襦袢(ながじゅばん)是一種穿在和服內的長中衣,男女均可穿著。長襦袢的出現是因為和服多以絲質製成,非常纖弱以及難以清潔,穿上長襦袢就可以避免身體與和服的接觸,減低弄污的機會。長襦袢通常只會露出衣領的部分,而很多長襦袢的衣領是可移除的,容許人們將衣領配襯所穿著的和服,也方便了清洗。典型的長襦袢是白色的。

穿著和服會用到腰帶(帯、おび),將其打結以使其穩固地穿著在身上而不需要用到任何鈕扣。而腰帶的款式種類也很多,如男的會用角帯,而女的則會用袋帯、名古屋帯、袋名古屋帯(八寸帯)、半巾帯。女子大帶多用金襴質地,或黑底梅松櫻織錦。桃山時代,日本女性曾用細帶束腰,但未被推廣。豐臣秀吉進攻朝鮮時,駐兵名古屋。當時,雲集在名古屋的藝妓頭扎大髮髻,身穿小袖衣,腰纏由中國工匠織的青紅兩種顏色的筒狀錦帶,很是艷麗。這種時髦的打扮,立即流行開來,被稱作"名古屋帶"或八寸帶(約30厘米寬,近4米長)。名古屋帶的工藝多為博多織、綴織,通常搭配付下、色無地、小紋、紬的和服。留袖、訪問著、振袖和服則多配以袋帶,帶寬約31厘米、長約4米半,打二重太鼓結。

室町時代初期,富家婦女的衣帶一般有5厘米寬,到了江戶文化的頂蜂期,有的衣帶寬約30厘米,長達4米。明治時期,衣帶的發展進入全盛時期,各式品種名目繁多,有里外全繡的丸帶、部分繡花的袋帶、名古屋帶、單帶等10多種式樣。高級禮服通常會搭配名古屋帶。帶在日本人的眼中還是一件很重要的物品。每逢七五三節,外祖母一家要給外孫或外孫女送上一條腰帶。而訂婚時男方亦要給自己的未婚妻送上腰帶以表珍重。另外在部分地區,若一對夫婦有一人去世,另一半就要把自己和服的腰帶一同放進棺材陪葬,以示悼念。

中國出口日本的最高級織物稱為名物裂,包括金襴銀襴、緞子、錦、間道、風通、紹巴、金羅、印金等。松平不昧《古今名物類聚》名物裂描繪了106種166裂織物。文化元年(1804)出版的《和漢錦繍一覧》中收錄了多達342種織物。緙絲(刻絲)在日本稱為綴、綴錦、綴織。明治以降,織工龍村平蔵和川島甚兵衛潛心研究復原名物裂,將西陣織發揚光大。西陣織包括爪搔本綴織、經錦、緯錦、緞子、錦緞、紹巴、風通織、模仿織、凹凸織、天鵝絨織、飛白花紋、以及繭綢等。通常用於製作能服飾、禮服、屏風、和服背腰帶、和服、金線織花的錦緞。結鹿子是絞纈的一種。友禪染是以江戶時代中期的繪法師宮崎友禪冠名的。他於17世紀末期在京都從事扇面繪畫,並將繪畫手法引入染織工藝,突破了小袖的刺繡和絞染的工藝界限。友禪染採用三角錐形的澀紙筒擠出「絲目糊」沿著紋樣輪廓線擠置精細的線條,然後染出各部分的圖案。

和裝織物主要包括西陣織、博多織、丹後縮緬、加賀絹、小千古縮、結城紬、大島紬等等。女子和服正裝以御召縮緬為上品。長襦袢、掛里多用富士絹。和服正裝傳統上使用的材料為並幅(小幅)反物,多為日本經濟產業大臣指定傳統工藝品,反物沿用唐代傳統布料的尺寸,幅寬唐大尺尺二寸(36厘米),長半匹(二丈八尺左右,12米)為一反,故稱反物,一匹為一衣。

染印(江戸小紋、友禪、正藍染、長板中形、型絵染、紅型、伊勢型紙、木版摺更紗)、紡織(有職織物、羅、結城紬、久留米絣、獻上博多織、紬縞織・絣織、紬織、佐賀錦、綴織、經錦、紋紗)、刺繡、獻上博多帯等相關染織技藝被列入日本重要無形文化財。

和服的紋樣分為有職紋樣、有栖川錦、桐竹鳳凰文、寶相花、唐草文、花菱、扇面、矢絣、七寶、青海波、萬壽菊、四君子文樣(蘭、竹、梅、菊)、元祿模樣、寛文模樣、慶長模樣等等。

和服著用的場合包括冠婚葬祭,即冠禮(成人式)、婚禮、葬禮、祭禮等人生重要節日。自室町時代時代,小孩年滿三歲、五歲、七歲也會穿和服參拜神社、氏神宗祠。入學式、卒業式也流行穿和服。

和服的色彩豐富,小裝飾較多。也有些人腳上不穿木屐,而是穿著涼鞋。和服胸部以下裹著一條布帶,負責調節和服的尺寸,這條布帶以下的部分叫端折。端折以達到一定長度為美,如果較短則會讓人覺得不成體統。兒童和服不需要留出端折。

為了在運動時不會拽動身上的布料,和服的袖子處縫合較淺,肋下部分沒有布料。因此在穿著者手臂上舉時,和服裡面的內衣可能被外人看到。

足袋(たび)穿著和服時,要穿上的布襪子,通常為白色的。

男性所穿著的木屐(下駄、げた)一般較為樸素,大部分都是淡黃色,沒有任何裝飾花紋;而女子的則變化很大,五顏六色,並且大多有雕刻上不同的花紋。木屐通常以木製成,現今多與浴衣同穿。

草履(ぞうり)通常由布、皮及玻璃等材料製成,男女子皆可穿。與木屐一樣男子的會較為樸實而女子的會較為花巧。

上一篇:「比薩」"pizza"菜餚的歷史

下一篇:※地球五大洲知多少?※