─參修應識之法要(22)─

─參修應識之法要(22)─

禪修感悟—心在家園 *王賢芝*(四川)--寶華寺

終於走到了離別的時候。七天的時間可以在日曆上摞起來一疊,在這裏卻只是一瞬間的記憶重合。感覺昨天還剛剛背著背包走進寺院報到,今天卻已經定好了離開的鬧鐘。今天早上沒有了往常的清涼小雨,久違的夏日或許是想給我們一個晴朗的心情吧。

上午的活動安排是“說出你的故事,分享你的人生”主題演講。各組選出自己的營員代表,上臺與大家交流分享。上臺演說的代表們都把自己感受至深的人生經歷或者故事說出來共用。有的是身邊的某事某物對自己的觸動;有的是自己親身經歷生死邊緣後的心靈震動;有的是迷茫追尋後的心靈皈依;有的是懷念與感恩;有的是悔悟與告白……凡此種種,回憶過去歲月中心靈所走過的路途,往日情景再浮現,總不免使人眼泛淚花,甚至哽咽失聲。

在這樣的舞臺,沒有誰是誰的評判官,有的只是面對自我心靈的剖白。從搏擊社會風浪的企業家到尚在青春萌動的“90後”,心靈在語言中拉開遮蔽的幕布。每一段言語的背後都是過去的沉思,未來的期望。我也和大家一起分享了關於“幸福”與“回家”的話題。小時候覺得每晚的“回家”是最幸福的,長大了卻是自己尋找“家”的幸福。“家”不是幸福,所謂的“幸福”也只是一種感覺,大多數的時候我們或許只是在給自己一個安心吧。

下午,是正式的閉營式了。法師首先深深鞠躬對我們表示感謝:“不知不覺七天已成為過去,在我心裏記住的是大家精進、積極的精神。今天在這個地方,代表弘法利生部、輔導法師、輔導員,對大家道一聲:珍重!我問義工這幾天累不累?義工說:‘我們不累,好像很辛苦,心中卻充滿了法喜。我好像看到自己的孩子、看到朝陽。看起來好像是我為大家服務,其實成就的是我的修行。’”作為師者最好的教育方式就是時刻不忘言傳身教。辛苦了一周的法師不言弘法之勞,反以我們的成就、收穫為己之成就,這大概就是“人天之師”的風範吧。

大家最後一次集體唱起了《三寶歌》,希望在“人天長夜,宇宙黯暗”中尋得一絲光明;在“三界火宅,眾苦煎迫”中自己栽下能生清涼的幼苗。現場學唱的一首《生命之河》朗朗上口,伴隨著形象化的動作,仿佛“天上的烏雲”和“心裏的憂傷”真的“全都灑落”似的。孩子們表演的《跪羊圖》中,一聲“多少浮雲遊子夢”又敲醒了心中“子欲養而親不待”的警鐘。《大悲咒》梵唱則讓人有溫潤而清明的感覺。從“歡迎回家”到“帶走快樂和喜悅”,我們的旅行即將圓滿結束,臨行的祝福已經裝進背包,還有什麼需要帶走和留下的嗎?

一貫睿智通達的師父臨行前仍不忘用佛像與磬的故事來給我們送行。一樣是銅質的佛像與磬,我們只看到一個被人拜,一個被人敲打。我們沒看到的是:一個是千錘百煉才得到的正果,一個卻是一道模子就鑄成型的器皿。由此,師父希望我們記住:種種點點滴滴的薰陶,留在心中的歡聲笑語是人生最珍貴的。任何快樂與幸福不是從天上掉下來的,一定是經過千錘百煉的。有苦有樂的七天禪修營生活,我們的身心隨時在接受“淨化”與“錘打”。當我們慢慢沉澱後,最後回味的就是此生彌足珍貴的摩尼寶珠了。

“請大家帶走快樂與喜悅!”是法師們共同的心願,隨著《送別》的音樂與歌聲,法師、輔導員與我們一一握手道別。一稽首,一句吉祥祝福,我們的不舍與感傷在此刻無限倍的擴大。心臟突然變得如此狹小而透明,已經盛不下再多一句話語的重量。一雙雙溫暖的手,一雙雙真誠的眼,雖然我們彼此並不熟知,卻有緣在這裏共度時光。

昨天從四面八方趕來,今朝又散入茫茫人海,我們不僅僅是為了離別的悲傷,但為何我們的眼淚卻止不住地洶湧奔騰呢?多少營員啊多少顆心,我一一地真誠稽首祝福,面孔的熟悉或陌生不會阻止心靈的真純交流。無論天涯海角,無論來世今生,共同的美好心願把我們聯繫在一起。離別的淚,是依戀也是感恩,是悲傷也是祝福。在這個陽光燦爛的下午,我們用磅礴的淚水留給寺院最後的記憶。

營員們已經陸續離開了寺院。但還有一些留下的營員仍要完成最後的心願——朝拜寺院。我沒有去過藏地親身感受那份朝拜的神聖與莊嚴,但是對藏人“五體投地式”的朝拜卻是充滿了敬意。漫漫長路上那些磕長頭的朝聖者的身影,在廣袤的天空下彰顯著人類最純潔的崇高。在漢地,我也曾聽聞高僧大德三步一拜去五臺山或者普陀山的事蹟。當他們花費三年甚至更多的時間終於到達目的地時,那份艱辛後的喜悅當不亞于玄奘法師見到佛陀的那棵菩提樹吧。而今天,我們也是朝聖者的一員。

來到寺院中軸線的起點,隨著領頭法師的至誠一拜,我們依次跪拜前行。沒有做秀,沒有更多的附麗,我面朝大地,額頭觸著堅實而親密的大地,在這片千萬年來人類所棲息的大地上,我願意把自己的心放得更低更低。一起一拜,心無雜念,汗水滴在石板路上。來之於彼,還之於彼吧。站在世界最高峰的人們可以炫耀自己征服的偉績,但是有誰可以說:“我所走過的大地,必將留下我的足印!”

風吹過高山,雲漫過天空,在頓足仰望的時刻,無常已經在眼前悄悄流走。而在我感歎這無常的時候,懷想的是那個在菩提樹下睹明星而悟道的人。我們現在無法得知佛陀眼中的生命實相究竟是怎樣的境界,但是我們從此有了像佛陀般面對這個世界的智慧之眼。我們卑微而苦痛地在這個世界行走,我們的眼裏飽含淚水,但至少在大哭之後,我們還能找到前行的勇氣。

佛號聲聲,心潮澎湃,通向菩提的路啊,我們追尋著佛陀的腳步。三步一拜,願過去以來所有的無明煩惱在此刻一一消融;三步一拜,感恩此生所有的一切緣分,讓我有機會在這裏訴說我的心願;三步一拜,所有的驕傲與偽飾層層剝落,面對赤子般的自己,剩下悲憫與莊嚴鋪滿一路……

清涼的風憐惜似的為我們吹走了炎熱。雖然從法師到營員,每個人額上都佈滿觸碰大地的印記,滿臉汗水,甚至有人走路已經一瘸一拐,但是,臉上那份發自內心的光輝卻是那樣的聖潔而柔和。

晚上,我和少數營員留下來等著天明離開寺院。一道紅牆,隔出兩個世界。牆外的高樓和閃爍的霓虹燈光,隱匿著夜的欲望;牆裏,山門口的兩株銀杏亦如千年前默默守護。風吹過竹林,落下一片夜的耳語。同樣的土地,因人心的取向不同便成了無數割裂的世界。夜色茫茫,不小心踩在樹枝上的輕微斷響,也不能驚起宿鳥的熟夢。我在暗影中穿行,如在夜海中遊動。白日的喧囂沉寂下來,所有聚散得失的悲傷和喜悅,崇高與感動都沉寂在夜風裏。

感受此刻的呼吸與腳下的路,在黑暗中竟也有些許的不真實。生命的存在與消亡是每個人必須面對的過程。而在此過程中,我們又是載入了太多不知名的負擔。在生命的途中傴僂獨行,各自在茫茫的業海上漂流。不堪生命的重負時,想找一個暫時的棲息地時,哪里是我們的心靈家園?常常回首,一道紅牆,一串塔上的風鈴,一縷飄過的黃色長衫影,都讓我久久佇望。就算是“化城”幻影,也讓我們有了停留的理由。“人在江湖,心在家園”,是我們不懼紅塵萬丈的秘密心源。

宵靜的柝聲由近而遠,激起的波紋逐漸散入虛空,今日的夜落下了帷幕,明日,將是怎樣的一個開始?

心本清淨,被貪丶瞋丶癡等自私的思想染汙後,產生種種分別,起惑造業,貯存於第八阿賴耶識中。第七識稱末那識向內執取阿賴耶為「我」,向外錯認身外之物真實不虛,自然便以自己的利益為中心來思考問題,為保護自身的利益丶權力丶名譽和家庭而展開種種經濟和社會活動,念念執著自己的利益,產生種種顛倒夢想;有了顛倒夢想,便處處執著;有執著便有掛礙;有掛礙,便會放不下;放不下便會患得患失,痛苦丶恐怖的心情隨之而起。由此可見,第七識誤以「我」為實有,是人生一切痛苦產生的根源。

「禪七」中的「七」,是指我們的第七末那識。打禪七,就是針對第七識對自我的執取,以7日為限期,萬緣放下,一心只抱著「念佛是誰」這一「話頭」,死參不放,引導禪修者不斷反問自己:未念「阿彌陀佛」這句話之前,我是誰?以此逼令修行者生起「疑情」,瞭解「我」的「本來面目」──生命的奧秘,使生命蛻變。經過密集精進的修行,放下一切,以一念敵萬念,打斷妄想,去除我執,還回本來清淨之自心,成就自己的慧命。

認識寶華寺─

寶華寺屬於上海地區最古老的佛寺之一。在近代,曾經也是一座上海首屈一指的聞名大寺。

我國有多座寶華寺:為明代僧人正參法師所建之五臺山塔兒溝的寶華寺;建于南朝梁天監年之蘇州薛家灣寶華寺;創建于唐天寶年間之贛縣龔公山寶華寺;相傳為明代古庭祖師弟子淨倫禪師所建之昆明官渡區六甲鄉寶華寺等。

上海人知曉的不多,本地亦有座宋代建築風格的寶華寺,在寶山區大場鎮東南,走馬塘南岸,但座落于原彭浦鎮幸福村,現閘北區的高平路。寺廟於南宋鹹淳年間由僧人淨光法師所建,漸而至清末廢坍,民國十年(1921)惠生慈善社置田百畝,將久已坍毀的寶華寺重建,並且在周圍還興建了醫院和養老院等社會慈善機構,都市佛寺入世、濟世的氣息十分濃郁。

民國二十六年(1937),“八.一三淞滬抗戰”,寶華寺複毀於倭寇炮火。抗戰勝利後,趙朴初先生慈悲為本,在寺廟廢墟上創立了收容,教育流浪兒童的“少年村”,時下此地尚有少年村路,其路通幹道場中路。以後“少年村” 因併入上海兒童福利會,而漸成歷史;至二十世紀八十年代,幸福村地界、走馬塘兩岸業已成了滬上都市居民社區。

2000年6月,寶華寺舉行了寺院建設的奠基典禮,雖然寶華寺只有十二畝面積,遠不及歷史上的寶華寺, 但具有歷史傳承的寶華寺終於得到了歷史的延續。

位於閘北區永和社區高平路1000號的寶華寺,自2000年元月開始寺院開放以來,尤其是2001年6月大雄寶殿奠基後,寺院的各項基礎設施進展順利,大雄寶殿、天王殿及各項配套設施已完成建築方面的施工。新的寶華寺已正式對外開放,善男信女們紛至遝來,寺內香火旺盛。寶華寺已成為閘北地區一座有水準、有品味的佛教道場。對此,閘北區政協委員、寶華寺的寺務處主任兼監院永覺法師建議,要切實規劃好寶華寺周邊地區的開發。

寶華寺原坐落在彭浦鎮少年村路南側。南宋咸淳年間,由僧人淨光法師所建。20世紀初,寶華寺的殿宇早已坍毀,僅存西偏禪房數椽及寺基。1921年,上海惠生慈善社施資重建寶華寺,還置田數百畝。大殿、山門等得以重建,寺內佛像重塑一新。重建後的寶華寺門外多了一座寬大平坦的石板橋——惠濟橋,橋跨走馬塘,使進寺禮佛的香客進出更為便利。更為值得一提的是,當時在寺院的殿后,新造了一個“訴然亭”,並為寺院配造了放生池和放生場;同時設立了惠濟醫院、養老院、惠生助產學校分校、昌明小學等社會慈善教育機構。由此,寶華寺不僅得以重建,且在其格局和功能中,融入了都市佛教的入世、濟世氣息。當時寺內有出家僧人二三百人,加之齊全的設施和完備的功能,寶華寺在滬上頗具影響。

“八·一三”抗日戰爭中,寶華寺的道場被戰火毀壞,僅存大殿。抗戰勝利後,當時主持上海臨時聯合救濟會總幹事的趙朴初居士等人,在寶華寺廢墟上創辦上海“少年村”。少年村以佛教慈悲濟世的精神為本,以收容、教育流浪兒童為任務,以培養、造就民族有用之才為宗旨。少年村的主要負責人就是趙朴初等,宋慶齡先生及中國福利基金會對此也大力支持。寶華寺可謂是歷史悠長,與許多名人結緣。

自2000年元月開始寺院開放以來,尤其是2001年6月大雄寶殿奠基後,寺院的各項基礎設施進展順利,大雄寶殿、天王殿及各項配套設施已完成建築方面的施工。新的寶華寺已正式對外開放,善男信女們紛至遝來,寺內香火旺盛。寶華寺已成為閘北地區一座有水準、有品味的佛教道場。

21世紀開端,新的大雄寶殿、天王殿、兩偏殿都已蓋好,但許多菩薩的雕像尚未油漆或貼金修飾,如雕刻水準很高的仿四川大足石刻四大金剛的楠木雕像,安置後好幾年都保持了本色原狀,每每令我讚歎雕刻家的不凡功力。現今南面大廣場上那棵金色菩提樹處,舊的寶華寺殿宇還沒有完全拆除,原先供奉的幾尊佛像都移在新建的西偏殿中。印象中,上海許多佛寺都是那幾年開始復興的。新的殿宇由於採用了鋼筋水泥結構,博采古今之建築構思,全造得高大寬敞,宏偉美觀。寶華寺大殿據說是“宋式”,不過比較下來,有點接近“唐式”,再後來添造的鐘鼓樓,則大膽採用北京天壇式的圓頂,更像是“明清式”了。

基於寶華寺的悠長歷史,永覺法師認為,寶華寺周邊地區的開發中,要充分考慮到寶華寺是一座具有宋代特色的古建築群,周邊地區的規劃及商業網點佈局,要力求與寶華寺的宗教特色和古建築群的格調相吻合。對此,永覺法師建議:

一是寶華寺周邊地區的建築,應該與寶華寺的整體風格相協調,可以仿宋的街市建設為主,形成一個仿古的商業街。

二是在寶華寺周邊地區,謝絕一切帶有邊緣化的、灰色行業的經營,如美容、酒吧、娛樂等經營場所。如有可能,也應儘量避免 海鮮等帶有葷腥的餐飲點在寺院周圍經營。

三是發揚光大閘北區每年一次的國際茶文化節特色,在寶華寺周邊地區發展以茶市交易、茶樓、茶具經營為主的商業街,這不僅與寶華寺整體氛圍相協調,也與閘北的茶文化相應和。如果將共和新路上的宋園茶藝館和大統路上的茶葉交易市場也移遷到寶華寺周圍,營造良好的經營氛圍,形成規模效應,可以豐富閘北的茶文化節內涵,並帶來更為可觀的經濟效益。

循著祖師的足跡—湖北黃梅四祖寺短期出家禪修班掠影 文:如山

5月的鄂東部地區已是綠樹娑婆、翠竹搖曳、芳草遍野的初夏時節。5月2日至6日,位於黃梅的四祖寺,迎來百名佛子入寺參加為期5天的短期出家禪修班的法會活動。由黃梅四祖寺組織舉辦,以體驗僧團生活,提升信仰層次為宗旨的短期出家禪修活動,在生機勃發的千年古道場,開始了播撒菩提種子的這一大事因緣。

眾善聚會體驗僧團生活

在短期出家禪修班正式開班之前的幾天,來自黑龍江、河北、北京、湖北、江西、浙江、江蘇、福建、安徽等地的百名學員就開始陸續抵達四祖寺。據瞭解,此前這種短期出家禪修班活動,四祖寺已成功舉辦兩屆,而此次最為殊勝之處就是首次吸納了女眾的參加,為嚮往體驗僧團生活的女眾提供了難得的修學佛法的機緣。

特別值得一提的是,此次參加活動的人員年齡、地域、文化層次的構成呈現多層面的特點:年齡上既有20多歲風華正茂的青年人,又有年逾7旬的老人和四五十歲的中年人。來自五湖四海的諸眾生共聚一處,其城鄉各個層面人員構成的豐富性,體現了佛教眾生平等的慈悲博大胸懷。更為奇妙的是,參加此次短期出家禪修班活動的人員還包括一部分夫妻眷屬、同胞姐妹等特殊群體的積極參與。“四生九有,同登華藏玄門;八難三途,共入毗盧性海”,我們此生能夠有緣相逢在雙峰山前祖師的座下,在禪宗祖庭一起用功辦道,而使此次活動更顯因緣殊勝。

四祖寺方丈淨慧老法師對參加短期出家禪修班的眾人開示說,寺院生活對於修習佛法人的重要意義是什麼呢?就是所謂的舍家——出家,也可以說是舍家——入家,舍煩惱家、舍生死家,入菩提家、入如來家,要從這個方面來體驗出家的意義,要每時每刻有體驗、有提高、有進步。在這幾天的短期出家生活中,大家會感到安定、自在、歡喜,過一種歡悅和諧的生活、過一種清靜莊嚴的生活,安住在道場的修行之中,使煩惱、習氣、毛病逐步淡化減少,每天、每小時、每秒鐘都在關照自心,不要放逸,過一種有儀軌、有文化的清靜的生活。這個因緣殊勝,來之不易,要懷有感恩的心。

在寺院受戒、拜懺、禮佛、上殿、過堂、拜塔、參禪、行腳、尋根、拜祖、出坡……短暫而意義重大的短期出家生活就這樣在清靜莊嚴的祖師道場開始了。每一個參加短期出家禪修班的學員,由此亦開啟了一段非同尋常的人生智慧的華彩樂章。

四祖寺的古往今來

具有中國禪宗叢林之始重要地位的四祖寺,高僧輩出,龍相雲集,群星璀燦,在中國佛教發展史上影響深遠。據有關資料介紹,四祖寺,古稱幽居寺,又名雙峰寺,位於湖北黃梅縣雙峰山下,距縣城15公里,占地百餘畝,與東山五祖寺相隔20公里,是禪宗四祖道信大師創建于唐武德7年(西元624),距今已有1370多年的歷史。中國禪宗叢林由此發端,四祖道信大師成為中國創建僧團的第一人,四祖寺亦成為其親手創建的第一座禪宗祖庭。

站在通往毗盧塔的高層石階上遠眺,四祖寺全景盡收眼底:紅瓦黃牆的四祖寺依山而建,褐紅色的琉璃瓦在陽關的照射下泛著紅光,與四周的青山、山泉、綠樹、翠竹相映成趣,又與“毗盧塔”和“傳法洞”遙相呼應。

山間百鳥婉轉,布穀聲聲,野花飄香。紅紅的野桑葚掛在綠色的桑葉間,路旁的野山筍、野果、蕨菜等閒適地沐浴著山風……不知疲倦的窸蟀和著蛙鳴聲,讓晨鐘暮鼓的古刹更顯神秘而清寂,間或可以看見僧人安詳徐步在殿宇間。

親手創建第一座禪宗祖庭的道信禪師(580—651年),是隋唐著名的高僧。據史籍記載,道信禪師,俗姓司馬,世居河內(今河南汝陽縣)。12歲投司空山璨禪師求解脫法門,言下大悟,攝心不寐,脅不至席60年。21歲于江西吉安受戒修學。越3年,聞璨和尚遍游江右告竣,歸司空侍之,得傳衣缽,為中國禪宗第四祖。

唐武德7年(西元624),蘄州道俗請師至黃梅造寺,見雙峰有好泉石,一住近30年。大敞禪門,聚徒500人,自耕自足,勤坐為本,著《菩薩戒本》一卷以傳戒法;又撰《入道安心要方便法門》,教人修習一行三昧以明心地。以農養禪,行證並重,禪戒和一,融攝止觀等一切法門。蘄州、雙峰多有得果之人。

唐永徽二年(西元651),道信禪師將衣缽傳與弘忍大師,使其成為中國禪宗的五代祖師。不久,道信禪師圓寂。道信禪師對中國禪宗的形成和發展做出了積極而重要的貢獻。

光陰似箭,千年飛逝。當歷史的長河流淌到1995年12月的時侯,本煥長老擔起重興四祖寺的大業。含辛茹苦,歷時5載,建成殿堂樓閣200餘間,昔日祖庭,勝景再現。2003年9月,本煥長老功成身退,淨慧大和尚,接過重擔,繼任祖庭方丈,以重振四祖禪風為己任,宣導生活禪法,加強僧制建設,開始舉辦以禪修為主旨的四眾共修法會及禪文化夏令營等活動,進一步整治寺院的周邊環境,並提出了建設大四祖的理念。而今寺院前寬闊的停車場、“慈雲之塔”石牌坊、寺院至“毗盧塔”和“傳法洞”的朝聖臺階等工程都已相繼竣工,這是老法師慈悲願心的最好體現,使得千年禪刹,生機盎然。

路漫漫其修遠兮的智慧之路

5月3日,上過早課,過堂用齋後,百名身著灰色海清的短期出家眾及常住大眾,在寺院當家師明基法師的帶領下,開始踏上朝拜“毗盧塔”和“傳法洞”的智慧之路。

“毗盧塔”和“傳法洞”位於四祖寺西南的山脊上,兩處古跡相距約200百米,“毗盧塔”是四祖道信大師的墓塔。據有關史料記載,唐永徽二年(西元651),祖命弟子造塔于寺之西嶺。同年古曆閏9月初四,自入塔中,垂誡門人,言訖而寂,世壽七十有二。第二年,塔門自開,肉身不朽,眾迎真身回寺供養。代宗敕諡“大醫禪師”,塔曰“慈雲”。明正德十四年,四祖真身舉手至頂,吐火自焚,得無數舍利,殿亦同灰。

走出四祖寺山門,經過新建的“慈雲之塔”石牌坊,百餘名短期出家眾及常住大眾,開始四人一排,口持“南無四祖道信禪師”聖號,沿著前兩年剛竣工的1000級石階三步一拜,朝著“毗盧塔”和“傳法洞”一路向上。

拜過“毗盧塔”,繼續一路前行再拜到“傳法洞”。此洞為一天然石洞,相傳這就是四祖傳法于五祖的神秘山洞,洞內可容納兩三人打坐,當年四祖道信禪師經常在此講經說法。唐永徽二年(西元651),四祖道信禪師在此將衣缽傳給了弘忍五祖大師

遠遠望去,那拜塔的隊伍蔚為壯觀:蜿蜒的石階、滿目的青山、遍野的芳草伴著洪亮的聖號、莊嚴的容顏、飄逸的海青。雖然汗水、灰塵粘附在人們的臉上、身上,但內心的清淨、清涼如一把神奇的金鑰匙,悄悄開啟著每一個人的無上智慧之門。

老法師言:四祖道信禪師在常寂光中,看到如此多遠道而來的佛子,一定會開顏歡笑的。

“百千法門,同歸方寸;河沙妙德,總在心源”。

何處青山不道場

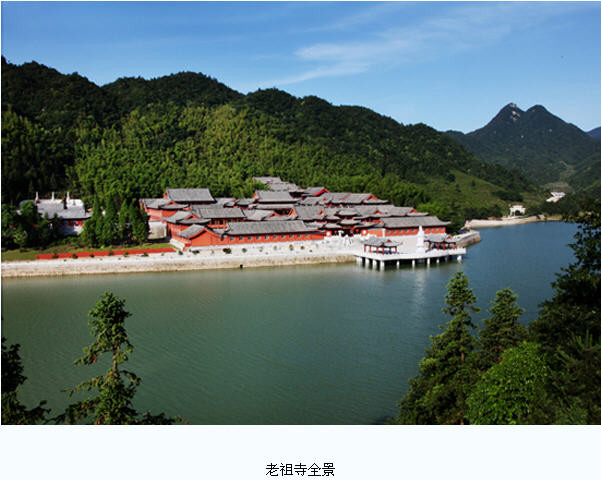

據《黃梅縣誌》記載:“梅多勝景,異跡昭然。仙蹤釋郭,衣缽綿延。”這些簡約的文字,透露出在黃梅這塊人傑地靈的土地上,曾出現過不少的奇人異士和仙蹤的足跡。行腳、尋訪祖跡是此次短期出家禪修班法會活動的重要內容之一。5日上午,短期出家眾及常住大眾等跟隨老法師來到一個非常特殊的地方,一個有著1600年的古老寺院——老祖寺。

老祖寺位於黃梅縣城北28公里處的苦竹鄉紫雲山的蓮花峰下,古名老寺、紫雲山寺,寺周群山璧立、奇峰參天、雲霧繚繞,並有著非常美麗和動人的歷史傳說。據史料記載,老祖寺為東晉印度千歲寶掌和尚所開創,他從印度來到中國的時候已有600多歲,走過千山萬水來到這座紫雲山后,結茅定住。不久他又離開此地,行至廬山、雁蕩山、峨嵋山、杭州等地,千歲寶掌和尚在中國開山的寺院也有十幾座之多。千歲寶掌和尚至唐顯慶二年(657)示寂,住世1072年,被世人稱為佛門第一壽星,其所創建的紫雲山寺就被稱為老寺,歷朝興衰,幾經修復,盛時曾有600僧人常住,堪稱鄂東名藍。

自千歲寶掌開山以來,老祖寺歷代高僧輩出,龍相雲集。唐代的天王道悟禪師、元代靜川禪師、明代道安禪師、雲外行澤禪師及清代茆溪行森禪師、三昧寂光律師等都曾先後駐錫行化於此。茶聖陸羽、詩人李白、杜甫、蘇東坡等亦曾來此,並留有詩篇。1923年,太虛大師也來到老祖寺,品茗看山,感慨萬千,並留下“塵囂阻重嶺,清靜真佛國”的詩偈。

可歎的是,由於歷代兵亂所致,老祖寺幾度廢毀,昔日千年古刹現僅存瓦房數間,一片荒涼。在當地政府和十方信眾的乞請下,淨慧老法師不忍刹杆掃地,於2005年秋奠基,2006年春破土動工,發願再振名藍。在建設中的老祖寺施工現場看到,大雄寶殿、齋堂、紫雲堂的整體建設已基本完工,禪堂、天王殿、山門、鐘鼓樓等建設正在進行之中。

我們期待著昔日古刹,生機重現、殿宇莊嚴的那一天。

戀戀不捨地拜別老祖寺,又來到正在建設的‘蘆花庵“施工現場,看到的則是另一番景象。蘆花庵位於黃梅西山勝境,距四祖寺不遠。左倚平川瀑布,右憑羅彎河,上望觀音古寨,下鄰傳法洞水庫,背靠雙峰山麓。四周群山起伏,幽竹蒼翠,好似仙境一般。

四祖寺是四祖道信大師創建的開法傳禪之地,同時亦有禪居庵院數十處,蘆花庵即是其中一處,世傳為四祖寺下院,宋代以前即有禪人居住,耕田植蔬,修行辦道,至今還存有古代舂米坊舊址。傳有觀音顯聖、菩薩據賊之說,曾經香火鼎盛、殿宇高起,盛極一時。但滄海桑田,昔日梵刹如今已是斷壁殘垣,片瓦無存。

淨慧老法師于古稀之年,遂發大願,再樹法幢,並已依制奠基,破土動工,蘆花庵的一切設施正在建設之中。不久的將來,一番“雙峰深處鎖層嵐,明月蘆花復舊庵;打破虛空為法座,百城煙水不須參”的景象將展現在世人的面前。恢復後的蘆花庵,將作為四祖寺的下院,供尼眾安禪弘法之用。

善用其心的生活禪法

在短期出家禪修班法會活動期間,淨慧老法師在四祖寺剛剛建好啟用的雙峰講堂,為大眾作了題為“生活禪”的系列講座。老法師分別從生活禪的生命關懷、人文關懷、現世關懷、臨終關懷四個方面對生活禪理念的諸多層面和內涵進行了闡釋。

老法師介紹說,生活禪的修行理念的提出並公之於眾,是在1991年河北柏林禪寺舉辦的第一次共修法會上把生活禪的理念初步表述出來。修行不能脫離生活,生活不能沒有目標,生活和修行要結合起來,在生活中落實修行,在修行中淨化身心、淨化生活。經過不斷完善和充實,最後形成了以“覺悟人生、奉獻人生”為宗旨的生活禪的修行理念。覺悟人生就是智慧,奉獻人生就是慈悲,與大乘佛教的精神結合起來,就有較強的生命力和影響力。這個理念提出後,又把在生活中修行,在修行中生活作為落實生活禪的具體方法。

從目前現實情況看來,所謂的生活禪實際上就是把世間與出世間、把迷與悟、把凡與聖、彼岸與此岸、生死與涅槃在實踐中統一起來,把菩薩精神在實踐中統一起來,所有具有宗教情懷的人都嚮往一個彼岸的理想世界。在我們人生幾十年的煎熬中,每一個人都感覺自己像一個無家可歸的遊子,在人生中有太多的迷惑、煩腦。

怎樣才能過一種清靜、清涼、自在的生活呢?老法師認為,生活禪就是清淨無染的生活、是智者的生活。怎樣才能夠回頭是岸,達到清涼自在的境界呢?生活禪就是通過禪修來轉化、觀照、淨化身心,所以在迷失的生活中能觀照、覺悟,當下就是覺悟的生活。我們飄遊在生死苦海中,轉化、回頭就是岸,就是家,就是自己心靈的故鄉。生活禪為我們當代人提供了一個回歸精神家園的方便,提供了一個轉化生活的法門,是一個最直接的修行法門,一個頓超的法門。有生存就有生活,在修行中生活,在生活中契入禪,把握此心,在種種迷惑中提起覺照,就可以真正覺悟人生、奉獻人生,從而做到自覺覺他。

在談到生活禪的現世關懷的問題時,老法師語重心長地說,以“覺悟人生、奉獻人生”為宗旨,把所有的力量、關心傾注到現實生活中,契理契機普渡眾生,令一切眾生離苦得樂。而生活禪的臨終關懷,就是佛教的了脫生死。佛法的終極關懷就是從生命的當下做起,隨時隨地提起覺照,斷惡修善,一念不生,安住當下。坦然面對,生死一如,善用其心,善待一切。

風景這邊獨好

俗語道:天下名山僧多占。但不知是由於是名山才有了僧?還是因為有了僧才成為了名山?不得而知。毋庸置疑,因為山中古刹的緣故,而使得山名大振,隨之名勝古跡也多了起來。

四祖寺風光旖旎,名勝繁多。其中,“三塔兩橋一石刻”最為著名,為全國重點文物保護單位。三塔就是毗盧塔、眾生塔、衣缽塔;兩橋就是靈潤橋(花橋)、明月橋;一石刻就是靈潤橋摩崖石刻群。另外還有栽松塔與魯班亭、無名墓塔、筆架石塔、引路塔、觀音古砦等遺跡可尋。

在四祖寺前方不遠處有一座古時留下來的靈潤橋。走近時,看見的便是一座約10余米長、磚瓦結構翹簷狀的古橋。橋的頂部斜鋪木條磚瓦,可以避風遮雨。下邊是光滑的青石板路,內有數個石墩上搭有窄窄的木板凳,前後有青磚石砌的圓拱門供行人走路。遠觀靈潤橋更像是一個長方形的花轎,也象一個亭子。斑駁的青磚白灰和光滑的青石板顯示著它年代的久遠。書有“靈潤橋”的拱門下方的左右兩側分別是清代、明代詩人的《靈潤橋》和《西山》的題詩。

在橋的另一端的拱門上方則寫有“花橋”二字。在其下拱門的右側是唐宋八大家之一的柳宗元的七絕《破額山》:破額山前碧玉流,騷人遙寄木蘭舟。春風無限瀟湘意,欲采蘋(無繁體字)花不自由。遙想柳公當年,把蘭舟停靠在江邊,沿著古道,行至四祖寺山前,面對鬱鬱蔥蔥的青山、碧水,不僅浮想聯翩,欲想采那美麗的蘋花……

靈潤橋的四周芳草萋萋,清風徐徐,潺潺的泉水從橋下流過。走下靈潤橋十余步就是著名的摩崖石刻群了。據史料記載,碧玉流,在四祖寺山靈潤橋下,中有石磯,狀如魚,潑潑欲上。據稱在汛期,碧玉流瀑布如碎玉飛濺。

站在這彌漫著古代書香的摩崖石刻群的岩石上可以看到,摩崖石刻群的詩文石刻約有30餘幅,多是唐代至清代文人墨客的一些題詩書刻等。“碧玉流”、“泉”、“洗筆”等石刻,筆法遒勁,風格多樣。其中,“碧玉流”三字是唐代大書法家柳公權所書。三字楷書豎寫,氣勢磅礴、恢宏。以此為中心,其餘石刻,散佈其邊。碧玉流從此成為人們心中愛戀四祖寺山山水水的一個揮之不去的情結。

大凡千年古刹都有神異之說的古樹與之相依相伴。在四祖寺就有四祖當年親植的“祥雲柏”依然挺立在大雄寶殿的前面,細看其樹冠還真像一朵祥雲掛在天際。人們常繞柏以靜心,贊曰:天天轉柏,不高不矮。處處隨緣,無掛無礙。而四祖寺殿前的“倒插柏”傳說是四祖于池中撈起禿枝倒插地上,竟成活。贊曰:不來而來,無我我在。千年一瞬,天承地載。

四祖寺殿東邊的“龍雲柏”在梅雨的淩晨常聞掌聲,且有腥味,或歎息聲。贊曰:樹有靈性,如身有神。驀地打失,亡慮捐塵。

而那已有300年樹齡的桂花樹更是頑強不屈。雖然花開滿園飄香,但其樹幹已被蟲蛀空且倒下,僅留有少部分連著樹根,其枝葉依舊繁茂。贊曰:戒定真香,智慧之香。清人心脾,洗腦浣腸。這些古樹都在無言地說法。

清淨無染而短暫的出家生活轉瞬間就結束了。來自五湖四海的短期出家眾又回歸到了大千世界的芸芸眾生之中,但菩提的智慧種子將永遠植根在心田。這些菩提種子會像星星之火,終究會有可以燎原的那一天。“守一不移”將是我們善用其心通往彼岸的般若船。

古橋依舊度時人-探古尋幽訪四祖寺

黃梅四祖寺:生活禪基地

黃梅四祖寺修建禪宗佛祖大金塔

上一篇:─參修應識之法要(21)─

下一篇:─參修應識之法要(23)─