─參修應識之法要(10)─

甚麼是打禪七?

禪宗的“打禪七”極為隆重,每年“冬安居”都要舉行“打禪七”的修行。為期還是七個週期四十九天。每打“一七”的開始稱為“起七”,結束稱為“解七”,各有規定的儀式。當禪堂對面的韋馱龕前掛出“起七”、“護七”、“監香”的牌示時,意味著進入“打七”的運作過程,等住持穿著便衣、草鞋,將“香板”擲在地上,叫一聲“起”,標示“打七”開始。全體人員全身心地投入這“打七”之中,一片肅靜。

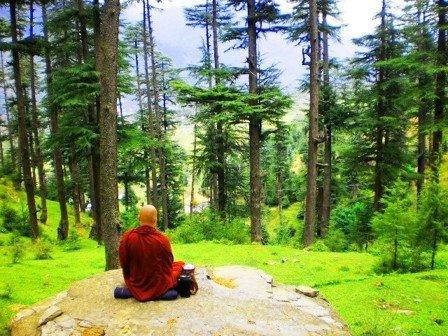

一個個禪僧鼻對口,眼觀心,如泥塑木雕般端坐在座位上。這是“打禪七”的主要形式,叫“坐禪”。因為要用燃香計算時間,也叫“坐香”;要比平時多坐兩次,故而又叫“加香”。只有監香師手持“香板”,悄無聲息地監視著“坐香”;凡不合規矩的,開小差的,心不在焉的,都會冷不丁地挨上一香板。一支香後,又開始“跑香”,跑錯圈,撞了人,踩草鞋,也免不了要挨上一香板。

直到第七日,韋馱龕前掛出“解七”牌示,這第一周“打七”才算告一段落。小憩一下,又要進入第二輪……“打七”期間,每日的早晚課停止,也不出寺勞動,全寺上下都圍繞“打七”轉,直到期滿。“打七”期間,身體雖是不動的,而腦子卻是一個勁兒地“參話頭,求開悟”。能否“克期取證”並有所收穫,就是對你打七的成果的檢驗。

那麼,所謂的“打七”是什麼意思呢?“打七”這個名詞,打是土話,沒有意思。打七就是七天用功。我們講慣了,就叫“打七”。

好像打坐,有很多人跟我講最近“打”得很好。明明是坐得很好,硬是要講“打”得很好,不知道是打誰?這個“打”是虛字,但是一般人喜歡用虛字,就說“打”得很好。後來,我就把“打”和“坐”分開了。

有些人愛打牌又學打坐,我就問:“你打得好?還是坐得好?”打是打牌,坐是打坐。你千萬不要說打得很好,我還以為你在打牌呢!打七就是拿七天來用功做功夫,號稱“克期取證”。打七就是克期取證。釋迦牟尼佛當年在菩提樹下,發誓若在七天之內不成道,不離此座。不成道的話,坐死算了。打七就是效法本師釋迦牟尼佛的這種精神。並不是來這裏好玩的,不是來這裏吃幾個素包,吃幾餐素菜的。在山下葷菜吃多了,哎呀!素菜很好吃,多吃幾碗飯。那不是打七,那是“大吃”也。

那麼,後來禪宗在什麼時候興起“打七”的呢?在中國唐、宋以後,禪宗流行。在禪宗的叢林制度下設有供修行的禪堂,大的禪堂比這個大悲殿還要大,可以容納幾百人;小的很小。經過幾十年打坐參禪,還不能悟道。因此,每年到了冬天最冷的時候,發動“打七”。在七天裏,晝夜不停的用功,捨身行道,非要找出一個東西來不可,這是禪宗打七的開始。

所以,打七是非常嚴肅、非常嚴重的事,並不是好玩的。而我們今天的打七呢?有些人對於佛法半個鐘頭都沒有學過。打坐呢?半個鐘頭都沒有坐過。打牌倒是有經驗,打是打過,坐是沒有坐過的。而我們今天要舉行“打七”,你看怎麼辦?

過去在大陸上打七,禪堂的建築是古式的,進去以後,使人的心理很安定,但是空氣不流通。一到了打七的時候,叢林裏所有的修行人都來參加。為了加緊用功,一天吃六七餐。這時候,不“過午不食”了。儘管吃,三餐之外,還有點心。吃了好用功。有些外面來的雲水僧聽到打七,趕緊擠進來。進來幹什麼?一天有七頓吃的,包子、饅頭、麵。吃得打坐的時候,上面呃--打嗝,下面嘟--放屁,哎呀!那個禪堂坐了一兩百個人,上打嗝下放屁,那真是“五味俱全”(哄堂大笑),腿痛得冷汗直流,也不敢動。到處都有拿著香板的監香,隨時走動。雖然不正式打你,也碰你一下。那真受不了。後來我不叫它打七,吃它“打氣”,氣死了的。老和尚拿著香板到處轉,七天裏難得跟你講些什麼。

我這個打七,明天你們就知道了,我是在賣命的。禪堂裏的老和尚難得出來給你開示一下。他老人家高興,晚上出來坐在上面。“這個法門啊--誰是我啊--羚羊掛角無蹤跡,一任東風滿太虛。下座!”這就叫開示。我說這是打七嗎?這是氣死人的。這種教育,會教育出人來,我不信。

行香的時候,目不斜視,儘管走路,好幾枝香板一起打下來,哆--站住。那個聲音又不好聽。哦!你當心哦!明天我那個香板拿在手裏,你會害怕的哦!我絕不在地上拖一下,幹什麼嘛!沒有用。我是香板硬是打下來的哦!說不定就打在你們身上,不是有意打你的,這是說笑話。這是我當年看到的打七,我說這不是糟蹋人嗎!後來,我就瞭解了打七的這個法門太好了,七天下來,無論什麼人,多少總有點成就,有點心得。如果這樣的教育,教育不出人來,那還像話!

不過,方法的確要改。尤其房子的建築要改。像我們的大悲殿,上面的窗子一打開,你們再打嗝放屁,我也不怕了。但是,你們要注意哦!大悲殿裏有一萬尊菩薩,有時候要客氣一點啊!實在忍不住,菩薩慈悲絕不責怪,這個東西沒有辦法,這是生理問題,千萬不要像學道家的人,連屁都不敢放,怕放了屁,會把元氣漏了。(哄堂大笑)

有一個學密宗的,硬是忍著不放屁,搞得面黃肌瘦。我說這不得了啊!這是大便中毒啊!瓦斯中毒啊!這是不可以的。我們的打七也是禪宗的打七,精神和原則與古老的是絕對的一樣。方法不同,方法隨時在變,我幾乎沒有一次打七不是因對象而變的。這次要怎麼變,我現在還不知道,真的不知道。等到明天,香板一拿到手上的時候,只好求菩薩幫忙,菩薩叫我怎麼辦,我就怎麼辦。我現在心中真的沒有主張要怎麼辦,沒有妄心去想,這完全是要由真心流露出來。

自從禪宗的打七興起以後,中國各地的佛教都興起了打七,念佛的打念佛七,念觀世音菩薩的叫作觀音七,什麼七什麼七,七七八八的,多得不得了。這些都是由禪七來的。禪七的精神是如此。所以諸位由各方面來的不同,有些是我的朋友,是我哄他來,引誘他來的。事實上,不是引誘他,而是為他好,如此人生一輩子,如何求得安身立命之處?功名富貴一切世間法都是靠不住的,這句話諸位年輕人說不定講得比我好。

但是,說老實話,你們還不曉得世間法真正靠不住,自己沒有在裏面打過滾。像我們是滾過來的,世間法真是沒有道理,不學佛也空掉了。那麼,在這一百多個人中間,有些是來試試看的,有些年輕人聽到禪,是來玩玩的。甚至於有的學佛學了幾十年的,問我說:「沒有參過禪,沒有參過話頭,怎麼辦?」哦!禪宗一定要參話頭不可?莫名其妙!都是不懂。這一次的打七是禪宗的打七,但是不一定是參禪參話頭。為什麼呢?不管你是念佛也好,參禪也好,只有一個目標,就是自己如何見性,自己如何成佛。

諸位今天到這裏來參加禪七,在這七天之中,一定要萬緣放下,而且要拿出一種精神來,有受騙的精神。我先告訴大家,我是個大騙子。“這個傢伙到底騙些什麼東西?老子偏要摸個清楚。”要有這種精神。在這七天裏,只有我對!沒有你對!─“只准州官放火,不許百姓點燈!”

禪堂裏不准抽煙,在禪堂裏,我說你要怎麼樣,你就得怎麼樣。所以,我要求各位,要以上當的精神來準備受騙。人生一輩子哪里不受騙?你上了當,自己都不知道。現在我告訴你,我是個大騙子,希望你瞪起眼睛來受我七天騙。這是好漢才做得到,你要有本事肯受七天騙才行。

這是什麼道理呢?佛經上有這麼個故事:有個大居士學佛很誠心,自己想成道,就常年在家裏供養了三個法師。有兩個是真得道的羅漢,天天給這家人講經說法,但有一個是騙飯吃的。因為三個都是出家的,另外兩個朋友看他蠻可憐,所以帶他出來。這個就在那裏混,混碗飯吃。

有一天,這兩個羅漢故意開他一個玩笑,不是故意要害他的。就說我們兩個走半個月再回來,看他怎麼辦?居士家中天天晚上有師父替他們講佛法,已經好久沒有聽了,看他又沒有走,就請他來講。他也沒有辦法,都是供養的法師嘛!沒有辦法,只好上座。一家人就跪在下面等。好久好久,他在上面被逼得沒有辦法,他就叫“苦啊!苦啊!”他是講不出來的苦。

下面人一聽,這個師父才講得好,簡單地告訴我們人生苦啊!苦啊!這個師父真講得好。再等,這個師父可能還有好東西。他看看下面都不動,又叫“哎呀!真苦啊!我的天啊!苦啊!”大家給他叫了幾聲苦,可真悟道了。悟道以後,有了法眼,一看,哎呀!原來這個師父還“莫宰羊”(不知道--閩南語)呢!他還是個混飯的凡夫呢!

我就是那一個人,你們只聽我叫苦,在聽我叫的中間悟進去,大家都有好處。我的確沒有道。我也是跟著大家到山上來,騙頓素菜吃吃。(眾笑)

所以,諸位既然來到山上,在這七天以內,無論如何一定要萬緣放下,天下沒有丟不開的事。我家裏才丟不開呢!我只有兩個小孩在家,家裏沒有人照應。我那個小孩還想跟我來,我說不可以,你要幫姊姊看家。我也丟不開,我也有很多事。我都捨命陪君子,丟開來陪你們玩,有什麼丟不開呢?假如昨天死了,看你丟得開丟不開?天下沒有丟不開的事。要拿出這種精神來。不要以為是來參加我南某人的打七,換句話說,要我耍七天寶給你們看呢!這是諸位要注意的。(南師開示)

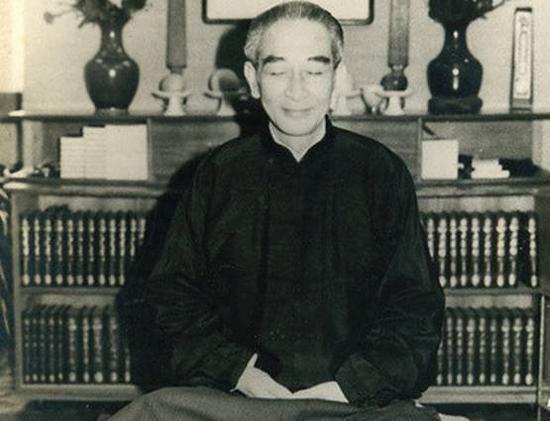

﹝註﹞南懷瑾(1918年3月18日-2012年9月29日),生於中國浙江樂清縣,文化學者。南懷瑾於浙江國術館國術訓練員專修班畢業,中央軍校政治研究班畢業,金陵大學研究院社會福利系肄業。1949年隨中華民國政府遷至台灣,受邀在多所大學、機關、社會團體講學,後曾旅居美國、香港等地。其論著的主要方向包括儒家、道家、佛教等領域,其生平致力於傳播中國傳統哲學。2012年9月29日於中國蘇州太湖大學堂去世,享年95歲。

這種自然性很難解釋,但如果你能夠只管打坐,並在修行中體驗「無」的真實性,那就沒有甚麼需要解釋的了。不管你做甚麼,只要那是從「無」所出,就都會是真切的活動。

你會從中感受到修行的真正樂趣,從中感受到人生的真正樂趣。一剎那接著一剎那,眾生從「無」而來,一剎那接著一剎那,我們得以享受生命真正的樂趣,所以,佛家才會說:「真空妙有。」這句話的意思是,奇妙的萬有都是從真實的空性而來。

沒有「無」就沒有自然,就沒有真正的存在。真正的存在是從「無」而來——一剎那接著一剎那地來。

「無」總是在那裡,萬物從中湧現。但是通常,我們都會忘了「無」這回事,行為舉止就像是我們擁有了「有」。

但如此一來,你做的事就會是基於一些這樣的具體觀念,因而並不自然。例如,當你在聽講時,不應該有任何自我的觀念。

你要忘掉自己的想法,只是聆聽對方說話。讓你的心保持「無」的狀態,就是自然,這樣你才會明白對方所說的話。

反過來說,如果你用某些觀念去跟對方說的話做比較,你就不會全部都聽進去。你的了解會是片面的,而這就不是自然的了。你做任何事情時,都應該全心投人,你應該完全奉獻向己,這樣你就會得到「無」。所以,如果在你的活動中沒有空性,它就是不自然的。

修行就是研究自己

修行的目的不是為了研究佛法,而是為了研究我們自己。沒有一些教法,我們是無法研究自己的。如果想知道水是甚麼,你需要科學,而科學家需要實驗室。在實驗室裡,有五花八門的方法可以研究水是甚麼,所以,我們有可能知道水由甚麼成分構成、有哪些形式及其性質如何。盡管如此,科學卻不能了解水的本身。

你需要一位師父

我們的情形也是一樣,我們需要一些教法,但單憑這些,我們不可能了「我」是甚麼。教法並不是我們自己,教法只是對我們的一些解釋。因此,如果你執著於教法或師父,就是犯了個大錯誤。與一位師父相遇的那一刻,就是你應該離開他的一刻。你應該當個獨立的人,而你之所以需要一位師父,就是為了讓自己變得獨立。如果你不執著於師父,他就會指出一條讓你可以通向自己的道路。你之所以需要一位師父,是為了自己而不是為了師父。

弟子本身就是佛

中國的臨濟義玄禪師把他教授弟子的方法分為四種。有時他會談弟子本身,有時他會談禪理本身,有時他會給弟子或禪理一個解釋,有時他又會完全不給弟子任何教導。他知道,即使沒有任何教導,一個弟子仍然是弟子。

嚴格來說,師父並沒有必要教導弟子,因為弟子本身就是佛,哪怕他自己意識不到,也是一樣。反過來說,如果弟子意識到自己就是佛,但又執著於這一點,就是迷誤。當他不自覺的時候,他會擁有一切;但當他自覺的時候,就是個大錯誤了。

當你沒有從師父那裡聽到甚麼而只是打坐,這叫做「無教之教」。但有時這是不夠的,所以我們才會聽聽佛學講座或討論佛法。但應該記住的是,我們在某個地方從事修行,其目的只是在於研究自己。我們是為了變得獨立而研究自己。

就像科學家做研究需要方法一樣,我們研究自己也需要某些方法的幫助。我們需要師父,是因為完全靠自己來研究自己,那是不可能的。但有一點不能弄錯,你不應該把從師父那裡學來的東西用來取代你自己。跟隨一位師父以便研究自己,這是日常生活的一部分。在這個意義上,修行與你在日常生活中的活動並沒有分別。所以,在禪堂中找出你生命的意義,就是在日常生活中找出你生命的意義。你來禪修,就是為了找出生命的意義。

活著就要好好活

不要計算你過的日子,要使這些日子算數。——禪語

看完《士兵突擊》,很多人記住了許三多,也記住了他的人生信仰——活著要做有意義的事,做有意義的事就是要好好活。

許三多像個傻子,但他說出來的「傻話」卻極富哲理。如果把「活著」和「好好活」比喻成天堂和地獄,那麼「做有意義的事」就是連接兩者的一把梯子,爬上去就是天堂,墜下去就是地獄。

有人活了一輩子都不明白甚麼才算是意義的事情,在很多人看來,自己實在太渺小了,幹不了甚麼驚天動地的大事。其實一件事有沒有意義並不在於這件事的大小。任何一件事情,哪怕再小,只要是你該做的,你用心把它做好了,這就是有意義的。

大熱天,禪院裡的花被曬蔫了。

「天吶,快澆點水吧!」小和尚喊著,趕緊跑去提了桶水來。

「別急!」老和尚說,「現在太陽大,一冷一熱,非死不可,等晚一點再澆。」

「該澆花了!」傍晚,禪院裡的花已經成了「霉幹菜」的樣子,老和尚才想起來澆水。

「不早澆……」小和尚嘀嘀咕咕地說,「一定已經死了,澆不活了。」

「澆吧!」老和尚漫不經心地吩咐道。

水澆下去沒多久,已經垂下去的花,居然全立了起來,而且生機盎然。

「師父!」小和尚喊,「它們可真厲害,憋在那兒,撐著不死。」

「胡說!」老和尚糾正,「不是撐著不死,是好好活著。」

「這有甚麼不同呢?」小和尚低著頭。

「當然不同。」老和尚拍拍小和尚的頭,「我問你,我今年八十多了,我是撐著不死,還是好好活著?」

上晚課的時候,老和尚把小和尚叫到跟前:「怎麼樣?想通了嗎?」

「沒有。」小和尚還低著頭。

老和尚敲了小和尚一下:「笨吶!一天到晚怕死的人,是撐著不死;每天都向前看的人,是好好活著。」

每個人都擁有一次生命,沒有誰的生命比別人的更尊貴,也沒有誰的生命比別人的更卑賤。問題在於並不是每個人都懂得生命的意義,懂得珍惜自己的生命。珍惜生命的人,懂得好好活著,生命對於他來說是恩賜;畏懼生命的人,撐著不死,生命對於他們來說反而成了負擔。

佛光禪師門下有個叫大智的弟子,出外參學二十年後回到了師父身邊。

在佛光禪師的禪房裡,大智述說了自己在外游學二十年的種種見聞和感悟,最後大智問道:「師父,這二十年來,您一個人還好嗎?」

佛光禪師道:「很好!很好!講學、說法、著作、譯經,每天在法海裡泛游,世上沒有比這更快活的生活了,每天,我忙得好快樂。」

看著年邁的師父,大智關心地說道:「老師,您應該多一些時間休息!」

夜深了,佛光禪師對大智說道:「你休息吧!有話我們以後慢慢談。」

第二天一早,大智就被一陣木魚聲敲醒了。大智走出禪房,發現敲魚誦經的聲音正是從佛光禪師的禪房裡傳出來的。原來佛光禪師每天都是這樣早起晚睡,忙個不停。白天,佛光禪師不厭其煩地對一批批來禮佛的信眾說禪講法,一回禪房不是批閱學僧心得報告,便是擬定授課的教材,每天總有忙不完的事。

好不容易看到佛光禪師剛與信徒談話告一段落,大智搶著問佛光禪師道:「老師,分別這二十年來,您每天的生活都是這麼忙著,怎麼都不覺得您老了呢?」

佛光禪師道:「我沒有時間老呀!」

「沒有時間老」,這句話後來一直在大智的耳邊嚮著。

這個故事不由讓人想到了幾千年前的孔子。《論語》裡記錄了這樣一個故事:孔子帶領學生周游列國,這一天就來到了楚國的葉城,葉公沈諸梁熱情地接待了他們,但他對孔子不怎麼了解,就悄悄地問子路,子路一時不知怎麼回答他。孔子事後得知就對子路說:「你為甚麼不這麼說呢:其為人也,發憤忘食,樂以忘憂,不知老之將至。」

「不知老之將至」和「沒有時間老」雖遠隔千年,卻有種高山流水遇知音的味道,這難道是佛法和儒學的惺惺相惜?而我更願意稱之為兩種文化對於生命感悟的殊途同歸。

我們說人生在世一定要好好活著,怎麼樣才算好好活著呢?「發憤忘食,樂以忘憂」而已!別閑著,做你該做的事兒去,這就是活著的最高境界,就是好好活著。

上一篇:─參修應識之法要(9)─

下一篇:─參修應識之法要(11)─