一個“生物駭客”的突然死亡,DIY醫學將何去何從?+ 科學家的“自我實驗”史─

一個“生物駭客”的突然死亡,DIY醫學將何去何從?

(來源: 環球科學2018-05-21)

2018年4 月 29 日,一位著名的生物駭客(biohacker)被發現死於華盛頓特區一家水療中心,而僅僅在 2 個月前,他才在媒體閃光燈的包圍下給自己注射了一支 DIY 出來的、沒有經過任何臨床試驗的

亞倫·特雷威克(Aaron Traywick)作為生物駭客(biohacker)的短暫一生一直處於在鏡頭的包圍之下,所以對熟悉他的人來說,他的離世必然會掀起軒然大波。

年僅 28 歲的特雷威克是生物駭客領域飽受爭議的人物之一。他是小型公司 Ascendance Biomedical 的首席執行官。該公司希望避開美國食品藥品監督管理局(FDA)的監管,不經嚴格的臨床試驗就開展新基因治療方案的研發和測試。特雷威克本人更是希望在他提出治療癌症、愛滋病,甚至抵抗衰老的方案時,能夠不用理會安全條例和行業標準。

我第一次見特雷威克是去年一月在洛杉磯舉辦的一個生物技術大會上,他對我說:“世界上確實有一些突破性技術,在我們將這些技術帶入市場時不必直面 FDA,而是繞著他們走。”

為了“繞過”監管者,Ascendance 公司和其他生物駭客慣用的手段,就是在他們自己身上測試產品。儘管 FDA 等機構的強烈反對自我實驗,但也很難干涉——藥物研發的監管規則並不能干涉個人對自身施加的行為。

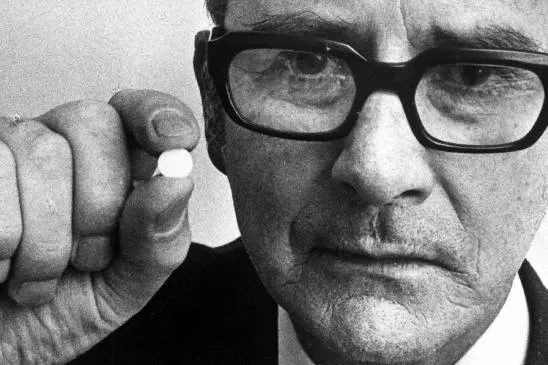

2018 年 2 月的一次會議上,特雷威克在臺上當眾脫下褲子,朝自己的左大腿注射了自己公司研發的皰疹治療針劑。憑此一舉,他將生物駭客的秘密世界推到了聚光燈下,也讓世人覺得這些 DIY 生物學家就是一群狂妄的表演者。不久之後,他的公司內部又爆出一場滑稽的衝突,其中一些還被 Vice 新聞拍了下來。大批已簽約的核心生物駭客辭職(或被解雇,兩方各執一詞)。由於喪失了大量員工,許多特雷威克承諾研發的療法不得不進入停滯狀態。但特雷威克並未退縮,最近他針對這些處在“灰色地帶”的療法發佈了一項預售計畫,人們只要交 35 美元就可以進入這些脫離監管的試驗等候名單,不過這些療法很可能無法問世。

給自己注射的特雷威克。圖片來源:breakingfeedz

接下來的事態以人們意想不到的情節展開—— 4 月 29 日,這個低成本、免費開源的基因療法美夢破碎了——特雷威克被發現死在華盛頓特區某浴場的漂浮池(sensory deprivation tank,水療放鬆裝置)中。一開始大家都不相信他真的離世了。第二天早上,我的 Facebook 收件箱裏塞滿了生物駭客們的求證郵件,懷疑這是特雷威克的又一次驚人表演。謠言和陰謀論四起。特雷威克的直接死因尚未明確,警方表示屍檢報告還需等待數周。

突破極限的生物駭客

特雷威克窮其一生都在突破 DIY 科學的極限,他的離世則象徵著該運動走到了十字路口:究竟是繼續推進自我試驗,還是後退幾步以安全為先?

2017 年 8 月,公開演示注射基因的先行者之一、特雷威克的競爭對手喬賽亞·贊內爾(Josiah Zayner)在公開注射促進肌肉生長的基因時說道:“在亞倫(特雷威克)之前,沒人真正關心生物駭客都做了些什麼。而後,大家才意識到應該多給這個群體一點關注。”

一年前,特雷威克突然闖入生物駭客界,沒人知道他是從哪兒冒出來的。我第一次採訪他並不是因為生物駭客,而是為了報導他和兩名醫生在希臘成立的一家名為 Inovium 的公司。該公司宣稱已研發出一種治療不孕不育的新方法:使用富含血小板血漿(platelet-rich plasma),能幫助懷孕困難的女性受孕。當時,該公司在美國的幾家生殖診所開展了臨床試驗,聲稱該治療手段除了能幫助絕經前女性受孕外,還可能逆轉更年期。

Josiah Zayner。圖片來源:衛報

幾個月後,Ascendance 與生物駭客領域的很多知名人士展開合作,只要他們願意為 Ascendance 貢獻時間和技術,研發極端的實驗療法,公司就為他們提供資金和實驗設備,並許諾分紅。特雷威克的報價十分誘人,加之在 Ascendance 出現之前,大多數生物駭客都是自己出錢從 eBay 上拼湊裝備,在棚屋和車庫裏做一些小打小鬧的實驗。而 Ascendance 的招募資訊中傳達出了“去中心化”的理念和十足的開放性,因此很多生物駭客都自願為 Ascendance 提供廉價勞動力。

“見到他之前,我以為他的公司要比實際大得多”曾經與特雷威克共事過的生物駭客大衛·伊西(David Ishee)告訴我,“我還以為他們真的在做大項目。”

事實上,Ascendance 差不多只有特雷威克一個人。儘管他的資金很快為公司贏得了聲望,但沒人知道這些錢從是哪里來的。就連特雷威克的母親也不清楚她兒子從哪里籌來的這些錢。有些生物駭客常常懷疑,特雷威克是個隱秘的富翁。他的另一位親屬在他死後曾向我提到,很可能是他的祖父母在背後提供了幫助。

特雷威克的個性很誇張——他看起來就像是從漫畫裏走出來的人物,經常披著一頭很多天沒洗的中長髮,穿著一件略大的海軍藍西裝,翻領上別著一朵紅色絲絹花。他經常誇大資訊、誤導他人,比如他會用“納米機器人遞送”這樣不易理解的詞來解釋自己公司的研究。在他公開給自己進行試驗注射的前一周,他在 Facebook 上發佈廣告,宣稱自己的公司研發出了皰疹“疫苗”和皰疹“基因療法”——然而兩者都沒有得到過證實。他承諾的療法研發截止期限根本不足以完成研究,這讓所有的合約生物駭客抓狂不已。這也解釋了他鋌而走險的原因:疫苗的研發還未完成,可特雷威克就早已承諾用現場演示來為會議壓軸。所以他才宣佈自己患有皰疹並親自進行演示。

在人生的最後幾年裏,特雷威克與整個生物駭客界漸行漸遠。他這次極具爭議的現場注射正是壓倒同事的最後一根稻草。即使是對希望將生物技術應用到學術界與工業界以外的人來說,特雷威克的舉動也是極不負責,並且極其危險的。

亞倫·特雷威克(Aaron Traywick)

爭議中心

從嗡嗡新聞網站(Buzzfeed)到《紐約郵報》(The New York Post),多家媒體都在爭相報導特雷威克的離世。在這起意外死亡的餘波中,很多人都將他描述成古怪的幻想家。

美國超人類主義陣營(transhumanist party)在一份悼念特雷威克的公開聲明中寫道:“我們認為,他沒有機會再進一步拓展開放獲取疾病治療手段的理想,是巨大的遺憾。聽到亞倫(特雷威克)去世的消息,整個超人類主義陣營與生命延伸團體(life-extensionist community)都陷在悲痛與震驚之中。”

但是,這種正面的肯定論調,引起了生物駭客團體的反感。

“我相信一個人留在我記憶中的印象。特雷威克就是生物駭客界的二手車推銷員。”澳大利亞一位名為 Meow-Ludo Disco Gamma Meow-Meow 的生物駭客說道。Meow-Meow 表示,特雷威克是個很危險的人物,但是很多人卻因為他的意外死亡而軟化了他們的立場。“我認為很多人是這麼想的:‘現在既然他已經死了,那就讓我們好好記住他曾經的使命,而非具體的行為。’”

在特雷威克之前,生物駭客一般都孤獨地在車庫和地下室裏低調地做實驗,絕大多數人甚至都不知道生物駭客團體的存在。但是,特雷威克經常主動邀請媒體報導他誇張的公開演示,也從而讓媒體、監管者、批評者等各方將 DIY 科學納入眼簾。就在特雷威克在 Facebook 上直播“愛滋病基因療法”的注射試驗後不久,FDA 就發佈了一項嚴正的聲明警告美國的生物駭客:DIY 基因療法是不明智和充滿風險的,售賣治療試劑盒和裝備更是公然的違法行為。幾個月後,威爾遜中心(Wilson Center)的生物倫理學者埃莉諾·鮑威爾(Elenore Pauwel)在《科學美國人》上寫道,從地下狀態走向公眾視野的極端 DIY 科學,是一種危險的趨勢。特雷威克的死亡成了大新聞,部分原因是他讓生物駭客成了大新聞。

“他得到了自己想要的,”在特雷威克葬禮的前一天,我聯繫了他在阿拉巴馬家中的母親麗塔(Rita),“他獲得了他想要的名聲。”

和很多人想揭露特雷威克只不過是個能說會道的表演者一樣,贊內爾告訴我,特雷威克作為一名生物駭客的行為,遠遠超出了同行們所能允許的範圍。對贊內爾來說,這種無節制的誇張演示帶來了很極端的後果。儘管不及特雷威克,贊內爾本人也曾因為公開的 DIY 實驗而飽受批評。他曾經是 NASA 的科學家,有博士學位;而特雷威克的專業背景是市場、公共關係,以及社區活動。贊內爾表示,正是由於特雷威克離經叛道的做法,讓他決定不再公開發表任何關於 DIY 實驗的解釋說明。從那時起,他開始投身于向生物駭客群體強調 DIY 實驗的安全性和謹慎的宣傳事業。

“回顧我過往的行為,很遺憾的是我的確冒險嘗試了幾次半吊子的公開注射。我想為此向公眾道歉,因為我很可能讓大家覺得我是一時心血來潮才這麼做的,但其實不然。”在特雷威克炮製了大噱頭之後,贊內爾寫了一份致歉書。

他告訴我,當特雷威克招募以前做過自我試驗的研究者時,發現不少科學家在把研究方案推向臨床試驗之前,都會首先在自己身上進行廣泛的測試。而且,其中很多人為此付出了生命的代價。

贊內爾認為,特雷威克事件還顯示出了 DIY 生物學團體的脆弱。

“我們需要找出更合適的試驗方式,因為你不能不斷地給自己注射垃圾。”他說道。

目前,贊內爾的公司The Odin(也售賣 DIY 生物實驗裝備)正在開發以青蛙為物件的 DIY 實驗工具盒,這樣一來,人們可以更安全地“踐行科學”,而不是直接拿自己當“小白鼠”。

贊內爾表示,最大的遺憾是,如果特雷威克在生物駭客圈子裏再多待些時間,他可能會變得更加成熟,但現在說什麼都為時已晚了。

圖片來源:“超人類主義陣營”官網

DIY 科學的明天

不論每個認識特雷威克的人對他的評價如何,有一點得到了大家的一致認同:特雷威克那些極端行為的初衷,是讓那些需要藥物治療的人們能夠更容易地得到救治。

“亞倫所做的一切,都因為我們家裏有人患有那種疾病。”他的侄女克裏斯汀·班尼特(Kristin Bennett)告訴我。班尼特只比特雷威克小了兩歲,她說他們的關係比起叔侄更像是兄妹。“亞倫總是跳出既有框架思考問題的那個人。他總是有自己的處事方式。”

對於生物駭客團體來說,現在要面臨的問題是,如何在一個聲稱 DIY 實驗多麼容易的人失手甚至喪命之後,再推動該領域的發展。

截至目前,情況還沒有太多變化。曾經與特雷威克共事的生物駭客仍然在開發更適於試驗的產品,包括針對愛滋病的治療手段——這些都不只是在 Ascendance 的資助下開展的。繼特雷威克之後,又一個模糊的身影踏入了生物駭客領域,資助特雷威克未竟的事業。超人類主義團體為特雷威克曾經的同事提供資金,以完成他原先的工作。特雷威克一位來自歐洲的搭檔更有意直接接手 Ascendance 公司,然後繼續完成他的的使命。Ascendance 是一家“去中心化”的公司,除了一人在上的特雷威克,並沒有其他明確的層級架構,所以他去世後,沒有人知道會發生什麼。可以明確的是,特雷威克的死亡所帶來的影響,遠大於他活著時所做的事。

“我覺得,特雷威克為我們揭示了「生物駭客」應該避免的情況,”Meow-Meow告訴我。“他會留下一筆‘遺產’,我只是好奇那具體是什麼——雖然好壞未卜,但它毫無疑問蘊含著極大的力量。”

─科學家的“自我實驗”史─ 作者: admin

(來源: 環球科學 2018-03-19)

為了尋找真相,科學家勇敢地對自己做實驗。

為了追求真理,科學家們做過很多“犧牲”,比如進行激進的飲食、接受未經證實的療法、對自己的基因組進行測序,甚至讓自己患上致命的疾病。

我們得感謝這些把自己當小白鼠的科學家。沒有他們的發現,我們的生活就不會如此健康幸福。他們中的一些人獲得了諾貝爾獎,而另一些人則不幸失去了自己的生命。

那麼,他們為什麼要冒這些險呢?

來自悉尼大學的生物倫理學教授伊恩·克裏奇(Ian Kerridge)說,無私的利他主義當然是一個因素,但還有很多的原因讓研究人員甘願做小白鼠。他告訴澳大利亞廣播公司的記者:“人們可能會傾向於將自己,而不是脆弱的病人或社會上的弱勢群體,置於可能的風險中。”

其他動機可能包括純粹的求知欲;對財富、名譽和地位的追求;突破傳統智慧和教條的願望;或者為了繞開官僚主義和繁文縟節。

科學家們的以身試險在 18 世紀和 19 世紀的許多發現中發揮了巨大的作用。如今,很少有科學家在自己身上進行實驗了,但這種例子仍不時發生。

克裏奇教授說:“在過去的 200 年裏,自我實驗已經發生了變化,現在它的作用更加局限了。”他研究並撰寫過有關這個話題的文章。

以下是從 20 世紀初到現在,一些可以說改變了歷史的大膽試驗。

上世紀初,黃熱病在美國南部廣泛傳播。

◎1900年——黑色的嘔吐物和蚊子

在上個世紀初,黃熱病席捲美國南部地區。這是一種可能致命的疾病,患者主要表現為發熱、發冷、嘔吐和內出血。當時,大多數人認為它是通過接觸病人傳播的。但是一種新的假說認為蚊子才是始作俑者。

因此,在 1900 年,美國陸軍細菌學家沃爾特·李德(Walter Reed)和他的同事們——傑西拉·拉紮爾(Jesse Lazear)、詹姆斯·卡羅爾(James Carroll)和阿裏斯泰·阿哥蒙(Aristides Agramonte)——被派到古巴去尋找結果。

首先,研究人員招募士兵進行一系列奇異的實驗。“他們被安排和因黃熱病致死的屍體一起睡覺,吃病人的糞便,以及在身上塗抹他們的汗,”克裏奇教授說。“我不太情願稱他們為志願者,因為這確實涉及到一個問題:這些參與實驗的士兵是被脅迫的嗎?”

然而,沒有一個士兵得黃熱病。拉紮爾和卡羅爾隨後將自己暴露在大量的蚊子中。幾天後,他們都染上了黃熱病——這證實了蚊子是黃熱病病毒的傳播媒介。

這一發現的代價是沉重的。儘管卡羅爾活了下來,拉紮爾在染病幾天後就去世了。

今天,世界各地黃熱病的發病率因使用疫苗和控制蚊蟲而急劇減少,但在亞熱帶的南美洲和非洲的部分地區仍然保持著一定的發病率。

◎1929 年:通往心臟的導管

在 20 世紀初,要研究一個活人的心臟是不可能的。這一切都隨著 1929 年一位特立獨行的德國醫生的秘密實驗而改變了。

維爾納·福斯曼(Werner Forssmann)醫生曾見過法國生理學家的圖畫展示,他們將一根管子穿過馬的頸靜脈,沿著動物的脖子一直往下,直到抵達它的心臟,整個過程中馬都是活著的狀態。他確信這項實驗在人身上也能實現,但他的導師拒絕了他的研究請求。

克裏奇教授說:“他被嚴厲地斥責了,被指責是個瘋子——那樣做不僅很危險,對優秀的醫學和科學研究來說也是一種詛咒。”

但是福斯曼醫生並沒有被嚇倒。他準備好了所需要的管子,拍X光片用的機器,在一位名叫格爾達·迪岑(Gerda Ditzen)的高級護士的幫助下進行了實驗。

格爾達自願接受福斯曼醫生的手術,但是當她被綁起來之後,福斯曼醫生卻將導管插入他自己手臂上的肱靜脈,一直向前推,直到他認為抵達了自己的心臟。

“格爾達非常憤怒,但他們一起走到 X 光機前,拍了 X 光片,顯示這只導管正安全地放置在他的心臟裏。”

1956 年,福斯曼醫生獲得了諾貝爾獎的肯定。

今天,我們使用所謂的心臟導管術來診斷和治療心臟疾病,如血管栓塞。“這個手術現在在全世界每年使用超過 50 萬次,”克裏奇教授說。

◎1945 年:神秘的出血症

上世紀 40 年代,年輕的醫生威廉·J·哈林頓(William J Harrington)和詹姆斯·霍林斯沃斯(James Hollingsworth)被一名 17 歲女性患者的死亡改變了他們的人生。

當時這名患者因陰道出血被送往波士頓的劍橋市醫院,被診斷為流產併發症。然而,事實上,她患有一種罕見的血液疾病,現在被稱為免疫血小板減少性紫癜(ITP)。

“當意識到這名女子的死是誤診,他們被嚇壞了,也意識到了自己對這項疾病缺乏科學的理解,”克裏奇教授說。

那個時候 ITP 的病因尚不清楚,但哈林頓和霍林斯沃斯醫生懷疑這與血漿中的一種成分有關,這種物質會破壞血液中起凝血作用的血小板,引發瘀青,嚴重的情況下還會導致無法控制的出血。

不久之後,一名患有 ITP 的婦女被送進了醫院,巧的是,她和哈林頓醫生的血型一致。兩位年輕的醫生們意識到這是檢驗他們假設的絕佳機會。

於是,哈林頓醫生給病人輸送了 500 毫升血液,同時接收了病人的 500 毫升血液。

當病人的血小板計數穩定下來的時候,哈林頓的血小板計數卻嚴重下降,他的口鼻、皮膚和直腸都開始出血。

“他嚇壞了——我認為不無道理——然後在床上坐了大約三、四天。這樣,出血症狀就不會蔓延到大腦。好在後來他逐漸恢復了,”克裏奇教授說。

實驗證實,免疫系統攻擊血小板,而血小板是凝血的關鍵。後來醫生們又重複了 35 次以確定這項假說。

“你可能會認為這一次就足夠了,但他們用了不同的方法來確定這些抗體的劑量。”

精神病學家約翰·凱德(John Cade)在把鋰給他的病人之前,親身試藥。

(圖片來源:Anika Berkman)

◎1949 年:鋰和雙相情感障礙

20 世紀中葉,澳大利亞精神病學家約翰·凱德(John Cade)醫生預感到精神疾病的發生可能有著生物學基礎。新南威爾士大學精神病學學院院長菲力浦·米切爾教授(Phillip Mitchell)說在那個時代,沒有任何治療方法可以作為有效的精神疾病治療手段。

“本質上醫院只是一個監護系統,病人們在這裏一待就是很多年。”

凱德醫生在第二次世界大戰期間被關押在樟宜戰俘營時,親眼目睹了創傷對人的影響。回到澳大利亞後,他在一個破舊的棚子裏搭建了一個實驗室,從患有精神疾病的士兵那裏收集尿液,並將其注射到豚鼠體內。

他發現一種叫做尿酸的化合物在動物體內引發了狂躁行為。當他給豚鼠注射鋰時,他發現動物們鎮靜了下來。

因此,他在自己身上試驗了鋰。

“這可能是有毒的,他有可能感到很不舒服,”米切爾教授說。

幸運的是,凱德醫生沒有生病,兩周後他決定對他的病人試用這種藥。他取得了一些初步的成功,但他的一些病人在離開收容所後就去世了。那時,沒有人知道鋰的安全劑量是多少。

凱德醫生感到十分沮喪,但他的工作在接下來的 20 年裏對其他研究人員造成了深遠的影響,他們不僅開發了這種藥物,而且還找到方法測量出鋰的安全劑量。

今天,鋰是治療嚴重雙相情感障礙的主要藥物。

◎1984 年:胃潰瘍,口臭和細菌

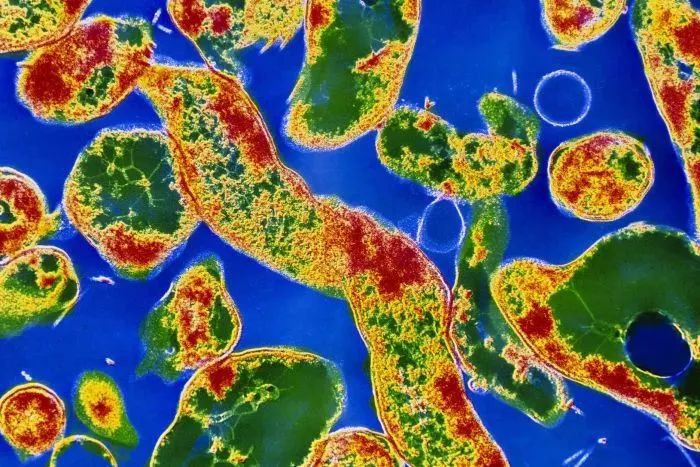

在 20 世紀 80 年代早期,澳大利亞的醫生羅賓·沃倫教授(Robin Warren)和巴里·馬歇爾教授(Barry Marshall)很難讓其他科學家相信是細菌引起胃潰瘍,而不是壓力。

但他們的堅持幫助他們獲得了諾貝爾獎。

馬歇爾教授在 2005 年諾貝爾獎的演講中寫道:“來自我同事的極度懷疑讓我相信,我可能永遠拿不到進行抗生素關鍵試驗的資助。”

1984 年,馬歇爾和沃倫開始了一項秘密實驗,他們計畫喝下含有幽門螺旋桿菌的液體。

“在那個時候,世界上只有一個人能在知曉幽門螺桿菌風險的情況下喝下它,那就是我。因此,我必須做我自己的小白鼠。”

喝下細菌後,馬歇爾出現了腹脹、腹痛和口臭等症狀。他檢查了胃的內壁,發現自己成功得了潰瘍。他給自己開了抗生素,然後又檢查了胃壁,發現潰瘍已經消失了。

馬歇爾教授寫道:“如果我給倫理委員會提交了申請,並且被拒絕了,我可能還是會進行這個實驗,但是我就不可能再發表了。”

“也許我會被解雇,我的醫療生涯也會結束。所以我決定用‘不問,不說’的策略來秘密地做這件事。”他的決定是值得的。

◎2014 年:腦內的電極

美國神經病學家菲爾·甘迺迪(Phil Kennedy)發明了一種植入大腦的電極。在 1990 年之後到 2000 年之間,他成功地將電極植入動物的大腦中,然後在嚴重腦損傷導致無法移動或說話的病人腦內也進行了實驗。

甘迺迪醫生想幫助這些人實現日常交流。但是為了開發一個可行的系統,他首先需要將電極植入一個功能完全正常的大腦。然而,對一個健康的人進行腦部手術很難說得過去。

“我想做的是記錄一個仍然能說話的病人的腦活動,繼而當他們病情惡化時,他們這部分的功能就會喪失。但我找不到這樣的病人。所以我說,好吧,也許最好的研究物件是我自己,”他說。

2014 年,他去了伯利茲,付錢給一位神經外科醫生,讓他幫自己開顱並在大腦裏植入電極。

“手術後,我的腦子腫了起來,大約 5 天都不能說話。”

“那沒什麼可怕的,因為我知道哪里出錯了,他們給了我嘗試了所有的有效療法,我看著輸液藥物流進我的胳膊。我知道一切都會好起來的。”

幾個月後,在喬治亞州的家中,他得到了他想要的東西,儘管不是他所希望的長達幾個月的電極資料。“我們得到了大約三周的神經活動資料。”

但是,電極周圍的切口保持打開的狀態,在大約三個月後,甘迺迪醫生同意移除它們。目前他仍在分析研究結果。

雖然他對結果感到很滿意,但甘迺迪醫生說他並不急於重複實驗。他也不建議其他人也這樣做。

“我知道會出什麼問題,我已經準備好了。過程中出現了一些問題,但被糾正過來了,我現在好多了。我當然不會推薦任何人在家裏嘗試這種方法。”

◎2017 年:開創瘧疾療法

邁克爾·古德教授(Michael Good)自願成為第一個接受新的瘧疾疫苗的人(圖片來源:Griffith University)

研製一種能預防瘧疾的有效疫苗是邁克爾·古德教授 30 多年來的目標。

“這是一種極有破壞性的疾病,”格里菲斯大學的古德教授對澳洲廣播公司的 Science Friction 欄目說。

目前沒有有效的疫苗可以消滅所有類型的寄生蟲,所以古德教授一直利用瘧原蟲研究一種新的方法,希望發現一種阻止它繁殖的藥物對患者進行治療。這個想法是人體檢測到寄生蟲後產生自發的免疫反應。

但是,如果抑制瘧原蟲生長的藥物劑量過低,還是會使人患上瘧疾。

儘管他和他的團隊已經在動物身上測試了疫苗,而且效果很好,但古德教授自己想成為第一個在試驗中注射疫苗的人。

“因為這個疫苗太新了,所以我沒有準備好給其他志願者接種疫苗,除非我自己先接受。在我看來,這是一件正確的事情。”

在開始的幾個星期,一切都很順利,隨後瘧疾症狀出現了。

“我染上了難以置信的震顫、寒戰、發燒等等。幸運的是症狀被抗瘧疾藥控制住了,並且控制得非常,非常快。”

在古德教授接收了治療後,研究小組提高了瘧原蟲抑制劑的劑量,他們說,自那以後,在少數健康志願者的試驗中證明是成功的。古德教授現在正在嘗試招募更多的志願者來試驗這種疫苗。

現在他得過瘧疾,不能再在自己身上做瘧疾疫苗實驗了。但是,如果有機會,他會自願去做另一個不同的實驗嗎?

“當然,我肯定會再做一次。”——這是來自古德教授的回答。

古德教授親身參與瘧疾疫苗試點這件事,是在特別成立的安全委員會的監督下進行的。該委員會也審查並認可了該實驗的倫理道德考量。

他說:“從倫理上講,我的大學不會允許我既作為被試或志願者又作為首席研究員來決定實驗結果。我也不會同意。”

倫理委員會和研究協議的引入是在二戰後的紐倫堡審判中誕生的,這一機構完全改變了人類科學實踐的方式。

“從很多方面來說,我們在一個更安全的環境中工作,”精神病學家米切爾教授說。

我們現在有複雜的、多物種的動物研究,接著是臨床第一階段的試驗,它測試了新療法在健康人群中的安全性。因此,米切爾教授認為,在各個方面,現在幾乎沒有必要進行自我實驗。

“但我也有些擔心,我們是否會失去一些更具創新性和創造性的研究?”

邁克爾·古德教授(Michael Good)自願成為第一個接受新的瘧疾疫苗的人

(圖片來源:Griffith University)

「生物駭客」顧名思義,即醫藥、生物學和生物等領域同駭客的跨界,既包括頗具爭議的基因改造,也包含人體和互聯網的連結,但更多時候指那些熱衷於「自己動手」的生物學家。他們聲稱自己從事的是「大眾的科學」,為的是讓更多的外行人能夠接觸到高端的科學資源和設備。

簡單來說,「生物駭客」就是一群遊蕩在嚴肅科學之外,喜歡用科技「黑」進人體,妄想用科技打破人體限制的人。他們通常罔顧世俗傳統、道德準則,常常以科學之名對自己的身體進行天馬行空的「改造」,由此也背上了「科學怪人」名號。