武漢肺炎之點點

因為去年我在湖北待了幾個月

因為去年我在湖北待了幾個月

武漢作為交通樞紐 來往不知幾次

只是沒料到年初 武漢成為新聞焦點

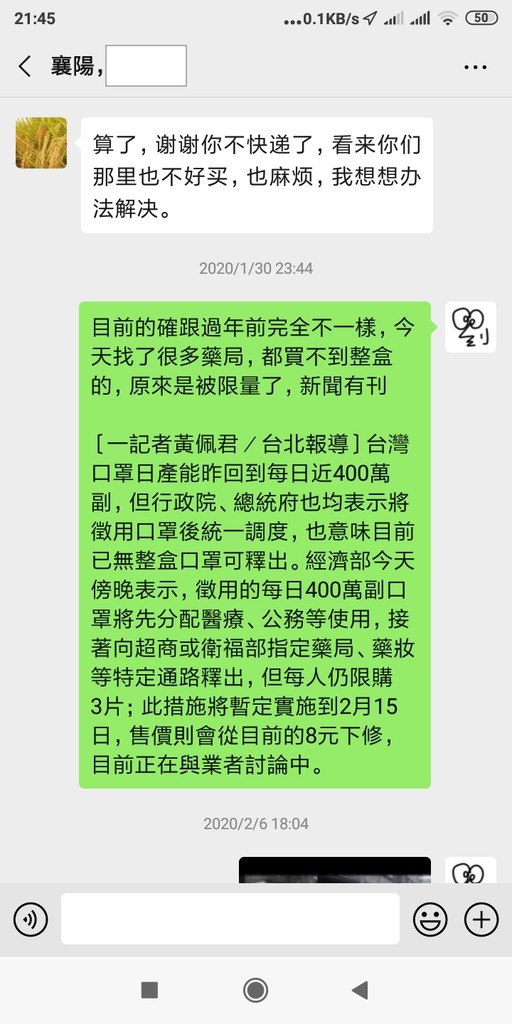

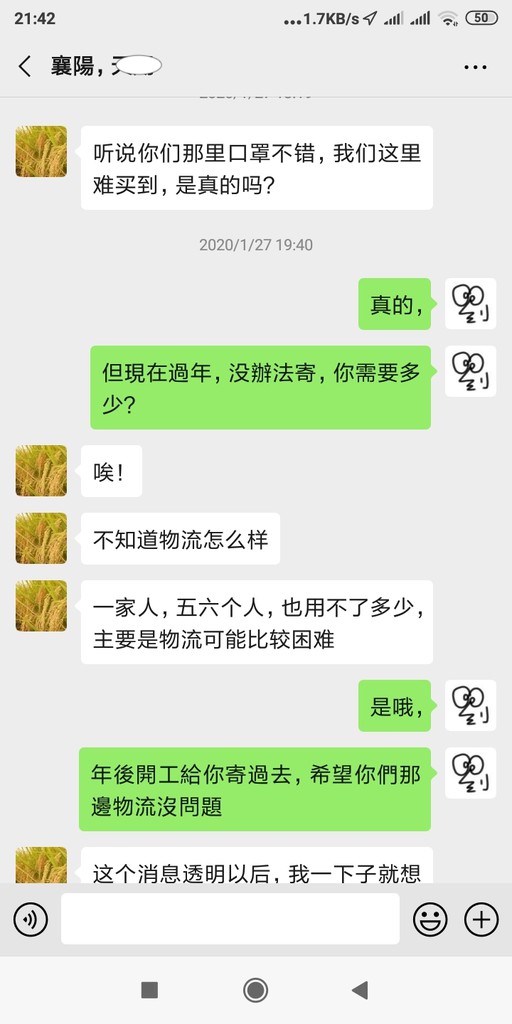

過年前幾天 襄陽(在武漢的西北方)的朋友發微信

請我幫他買口罩

我才意識到疫情不似廣州八婆這麼樂觀

襄陽朋友的微信

(這部分的訊息也未必對,台灣九成的口罩是大陸進口的,品質是差不多的)

剛收到微信我還義薄雲天 非幫助陷入武漢苦海的大陸同胞不可

大年初一 發現便利商店有賣口罩 一個八元 每人只能買兩個

兩個兩個買 要跑多少便利商店才能解救大陸災胞啊?

還是等年假過了 郵局開門了 藥局也開張了 大氣地寄幾盒過去吧

初四 搭火車去南部 發現七八成的乘客只有半截臉

我沒口罩 像個病菌似的沒什麼人想坐我旁邊

才意識到 該買口罩了

但是 高雄的藥局都貼出完售公告

應景的鼠年 當然要請米老鼠出來唱歌:

兩隻老鼠

兩隻老鼠

跑得歪

跑得歪

一隻沒有口罩

一支沒賣口罩

真奇怪

真奇怪

連便利商店限購的口罩也買不到

我只好摸著鼻子告訴襄陽的朋友

免得他等著我解救 耽誤了其他買口罩的途徑

大部分的國家應該就毫不猶豫地禁航禁運

然而病毒來自觀光和經濟扎根很深的中國

就沒這麼好切斷

目前確診人數亞軍的日本

以及新加坡、香港

就是切得太猶豫

讓中國帶原者有洞可鑽

趙少康說台灣確診數低於他國是總統蔡英文政治「運氣好」

的確也有道理

這時候討論我是不是藍營的也沒必要

自有投票權起 我從來就沒投過藍營的

但也不會因為藍營說的 就一概抵制

趙少康說的是因為大陸不爽民進黨執政 大砍陸客來台人數

所以 這次疫情傳播 台灣就少了很多生化武器在台灣趴趴走

這則fb是一月21日政府開始對武漢班機檢疫

我自己的經驗是

即使去過武漢 還去過華南海鮮市場

我也不一定要搭直航回台灣

可能搭火車、高鐵到廈門

然後小三通回來

武漢封城前三天 我台灣朋友還去了漢口

他回到湖南幾日

警察就到農場找到他

他的農場離市區也有兩小時車程

不是很好找

警察把他請到市區賓館“自主隔離”了兩天

兩天是因為他從武漢回來已經12天了

要加兩天 湊足14天

「金架厲害,這樣也找得到我,因為我從武漢買車票回來都有紀錄,他們根據電話號碼定位找到我。」

隔離在賓館只能待在自己的房間

不能串門子

當然不能外出

三餐就叫外送

「每天打開電視就看抗日劇,看抗日英雄飛天鑽地,一根筷子就能射穿日本鬼子的眼睛,一隻大刀可以砍一整連的日本兵,日本人演得都很笨。。。可是,日本人如果這麼兩光,抗戰為什麼不是八天而是八年?」

武漢封城之後陸續有許多城市也封了

很多小村子也自己封村

不給外人進來

沒多久我不住武漢的朋友也被圈入封城的行列

比如湖北的丹江口

陝西的渭南

「無聊啊,不知道做什麼,好無聊啊,都不給出門,,兩天才可以出去買一次東西,一家只准一個人去買,平常懶得出門的老公,現在都跟我搶著去市場....」

網友傳來的照片:

WechatIMG64.jpeg

WechatIMG65.jpeg

WechatIMG66.jpeg

WechatIMG67.jpeg

WechatIMG68.jpeg

WechatIMG69.jpeg

WechatIMG70.jpeg

WechatIMG72.jpeg

有人說中國人就是愛吃野生動物,才會惹上病毒,我不完全同意。

蜘蛛、蚱蜢、蟑螂、蝙蝠、野鳥、田鼠、穿山甲...我都在東南亞吃過,他們更吃得很日常,也沒染病毒。

有人說中國人衛生習慣不好,才會惹上病毒,我也不完全同意。

上游大小便,下游刷牙喝水的印度怎麼沒搶到病毒?

李文亮(1986年10月12日-2020年2月7日[a]),滿族,遼寧北鎮人,武漢市中心醫院眼科醫生,中國共產黨黨員。

李文亮是在2019新型冠狀病毒疫情中率先向外界披露疫情的醫療人員之一,而被稱為「疫情吹哨人」,2020年1月3日轄區派出所因其「在網際網路上發布不實言論」提出警示和訓誡[11]。事件後他仍持續在第一線工作,於1月10日左右出現症狀,因為病情嚴重進入加護病房觀察,2月1日確診為2019年冠狀病毒病感染的肺炎[13][14]。2月7日凌晨2時58分,李文亮病逝,享年33歲。

武漢肺炎造就了一個英雄

嚴格地來看

還稱不上吹哨者

因為他只是在微信群組裡發出警告

警告的對象還不是大眾

只是自己的親友

被警察約談之後乖乖地簽了訓誡書(其他七個醫師當中說不定還有不簽訓誡書的呢)

看不出一點捨身取義的氣節

但是人死為大

他又是被自己警告的病毒所弄死

李文亮的死

只是凸顯了中國習慣性封嘴

出事先掩藏

疫情若能第一時間正視

擴散的規模可以不這麼大

關於李文亮的節操

請參考文末的附錄

WHO對疫情的助攻也明明白白地攤在世界眼中

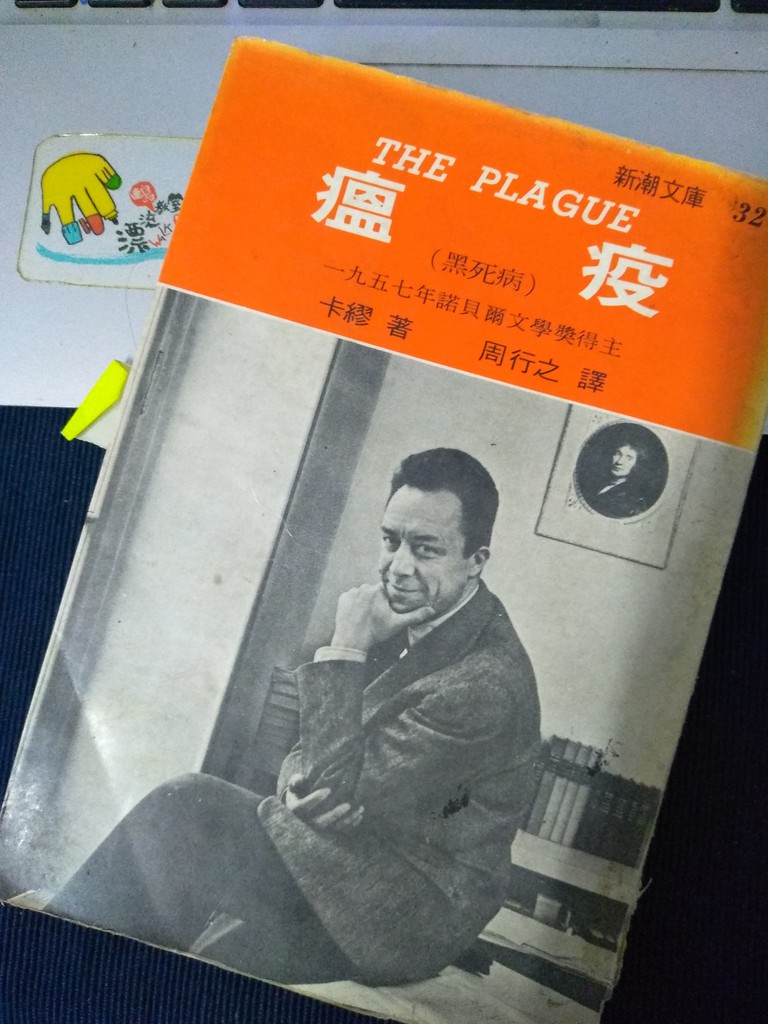

上次溫習這本書是SARS

我又花了一點時間把這本書看一遍

卡繆對於一個城市被隔離的觀察所演示的人性糾結非常精彩

就可惜他不是生在今天的中國

不然瘟疫和言論自由交叉感染之下勢必更精闢

大家可以自行搭配1984或動物農莊使用

更能了解武漢肺炎

*他心裡十分明白這確是一場鼠疫。不過,如果公開承認這件事的話,那肯定得採取一些無情的措施。他也知道使得他的同事們裹足不前的,歸根結柢就是這個原因,因此為了使他們安心,他心甘情願地接受這不是鼠疫的說法。

。

*為了迎合有人不想驚動輿論的願望。省府決定的開場白宣稱在奧蘭地區發現了幾例危險的高燒症,是否會傳染還不能確定。這些病例的特徵尚未達到令人真正擔憂的程度,相信市民是會保持鎮靜的。

。

*至於﹁特別配備﹂的病房是什麼模樣,醫生也心中有數:這是兩座把別的病人倉促地搬走後空出來的樓房,窗門縫隙已經堵塞,樓房四周用防疫警戒線加以隔離 -- (所謂的火神山醫院)

。

*在法令實施那天的頭幾個鐘頭裡,要求解決問題的人群擁向省府,有的打電話,有的親自去向官員們申訴情況。情況都同樣地值得關心,但又都同樣地不可能考慮。說真的,需要經過許多天我們才意識到我們是處在毫無協商餘地的情況中。﹁通融﹂、﹁照顧﹂、﹁破格﹂等詞都已失去了意義。

。

*卻也不能不提一提像記者朗貝爾這樣一些人的處境。這些人是在旅途中意外地被鼠疫關在城裡的,他們既不能見到他們的親人,又遠離故鄉,因而倍增了他們的別離之愁。在所有感到被流放的人中,他們的感受是最深的,因為雖說在時間上引起的煩惱方面,他們也和大家的感受一樣,但是他們更多一層是在空間上引起的煩惱︱︱思鄉之情。

。

*公眾對此也不是立即就作出反應的。因為公布在發生鼠疫的第三週中共計有三百零二人死亡,這樣的消息並未引起公眾的猜想。首先,這三百零二個人可能並非都死於鼠疫;其次,城中沒有一個人知道在通常情況下每週死亡的人數是多少。 (中國公布的死亡數目,自己加一兩個0才有參考價值)

。

*同時,里厄在注意聆聽城中傳來的模糊的嗡嗡聲,好像是在回答鼠疫的呼嘯。就在這個時候,里厄對展現在他腳下的城市,對被這個城市禁閉的人們以及黑夜裡壓抑住的恐怖的嚎叫聲都有一種特別敏銳的感覺。

。

附錄

李文亮的死及其對香港人的意義

2 月 7 日

對香港來說,李文亮的死意味著什麼?這是一個很微妙且複雜的問題。他是中共暴政的犧牲品沒錯,但他同時在去年的8月,10月,11月共四次轉過包括「支持香港警察」,「支持陳兵深圳灣」,「護旗手」等相關的貼文。如若不是他的「挺身而出」並遭致中共的迫害,他就和那萬千支持中共出動解放軍鎮壓香港的「小粉紅」別無二致,他的死也得不到我們的關注,並被埋沒在每日增加的幾十個死亡數字中。

然而,他作為「造謠八君子」的挺身而出,使之成為了一個中國內部對抗強權的「符號」,而因此給港人傳遞出了「內地亦有人開始反抗暴政」的希望。然而其被警察無理「訓誡」之後,又在瘟疫失控之後投入到這場因迫害自己而遭致的「人禍」的補救工作中,並因此不幸感染,感染之後,他「康復之後繼續上前線」的表態,又給這個人物形象增添了一絲雷鋒式不求回報殉道者的虛假光輝形象。這種形象的建構或許會讓我們質疑,但也不致於去討厭。畢竟大疫當前,香港人每天關心的或許是大打龍蛇的口罩排隊,廁紙搶購,並把一天中的大部分時間都消耗在上面。但諷刺的是,這個普通的醫生,從萬人唾棄的「造謠者」,變成萬人擁戴的「吹哨者」,僅僅花了一個月的時間。其命運隨著當權者對瘟疫的態度急轉直上,或許是他本人都沒有意識到的。

2月6日-7日圍繞著李文亮醫生死亡的「羅生門」事件,無疑是壓垮長期封鎖於家中的中國網民憤怒與脆弱的心理防線的最後一根稻草。不忍生命被政治隨意操弄,他們一遍一遍地刷著李文亮的死訊。各種未經證實的消息滿天飛,有消息指是2月6日的21:30分去世,並在包括人民日報,環球時報等黨媒以及WHO的官方推特上轉載,似成定案。卻又有截圖說直到同夜的23:00左右,仍有醫生給他注射腎上腺素,並裝上葉克膜維持心肺功能,其所在醫院亦在國內微博「闢謠」稱其「仍在搶救中」。但「搶救」本身,去卻又被諸如是「死後才插上葉克膜」,「為了降低政治影響不能讓他那麼快死」的流言遮蔽。一時間,網民群情激憤,開聲撻伐政府踐踏人之「尊嚴」,套用李醫生在北被警察訓誡時簡單的「懂」,「明白」的回覆責問政府在整個防疫工作中的腐敗與無能,更有「閻王叫你三更死,上頭留你到五更」等一系列語帶譏諷之辭出現在近日被放鬆監管的公共社交平台上。直至2.7凌晨2:58分,官方正式在內網上宣布其死訊後,相關的悼念、同情、聲援活動仍未停止。今晨,官方亦加入了「致敬李文亮」的懷抱,官民雙方,似乎都要將至塑造為符合自己利益的「英雄式」的偶像,以滿足自己的特定政治需求。換言之,如果以柯文的理論範式來說,這件事尚未成為「事件」,就已經變成了「神話」。變成了各自陣營為各自利益相互辯護中歪曲和扭曲的「羅生門」。

對於香港人而言呢?李文亮的死是被共產黨極權統治所「殺害」的,從這個意義上說,出於人類普遍的道德原則對無辜殞命者的同情,及對過去半年來遭到同一體系迫害甚或殺害的香港受害手足和烈士的緬懷,善良的港人,會不由自主地去與之共情。但另一方面,他作為一個仇港的「小粉紅」,不止一次支持過「止暴制亂」,當過「護旗手」,可以說是過去半年來港人最厭惡的內地人群體的一份子。出於對手足的愛,對烈士血海深仇未報的恨,我們,或至少我,又很難真誠地去同情和悼念他。他是國家機器的受害者無疑,但卻也同時是這個國家機器壓迫香港的共謀者。自己一心擁護的體制最後殺了自己,生死與「共」,「死得其所」。從一個頗為憤世嫉俗的心態來看,還頗有自食其果,求仁得仁的諷刺感。

在「真誠的悼念」和「憤世嫉俗的譏諷」之間,如何對這個枉死者,這位所謂的「義士」致意,成為我自昨晚以來輾轉反側的重要原因。在面對自瘟疫封鎖以來的種種悲劇和人禍,以及與一眾新認識的內地好友幾乎夜夜徹夜長談之後,我開始重新拾起普遍「人性」相較於「身份」更為重要的這一原則,重新以一種同理心去看待這個國的苦難的眾生因人禍致使的疫病而遭遇到的不幸。但另一方面,本港烽煙未銷,中港之間因病毒升高的對立性,又使我如若站在一個香港人的立場上的話,很難對作為整體的這個國家產生任何好感。這或許是我入港以來第一次經歷「認同困境」的掙扎感,受困於兩地的苦難論述之間,成為阿契貝說的「兩個世界的人」。且這種夾雜於對中國苦難民眾的人性關懷,與香港手足烈士的身份意義上的齊上齊落,在面對這個單一悲劇本身形象的矛盾性時,使我認同掙扎的困惑,或許暫時並不能找到一個solution,而只能在兩個極端的光譜端點之中尋找一個平衡。換言之,出於人性的考量我無法忍受完全憤世嫉俗地去譏諷他,但出於對港人道義上的責任我又無法真誠地悼念他。這種矛盾的心情如若不去認真思考,至少對我個人而言,是很難說是負責任的。

當然這件事可以頗為簡單地化解,一是用「可憐之人必有可恨之處」一筆勾銷,二是如果無法真誠悼念就不要悼念,如果無法譏諷那也就不要譏諷,可這就變成去政治化的麻木的存在了。

換言之,這種認同困境不僅反映在我個人身上,也反映在所有關注這個事件的香港人身上。這不只是中港之間身份認同的對立性,也是認同與人性之間的不相協調性造成的。

如果說奧斯維辛之後寫詩是殘忍的,那在香港半年的腥風血雨後,去同情對立面的平庸之惡不是殘忍的嗎?圍繞這個問題,我與許多人展開討論。發現香港人多從我的視角出發,理解我的困惑並給予我安慰;但內地人卻從一開始就質疑我對中港關係的種種設想:從殖民脈絡,到在地認同,似乎一切將中港二元對立的論述都是有問題的,儘管現實上中港已然對立,壁壘分明。但他們的論述仍然堅持著「本質化」的中國人觀,認為生為中國人,無論你身在何處,永遠都是中國人。且不說這種本質化的中國性(Chineseness)論述早已在如周蕾,史書美等學者的解構下成為空言,其實際的運行機制,很有可能成為中共繼續向海外滲透與進行「大外宣」的一個通道口。在本質主義民族觀下海外華人有意無意間與中共政權的共謀,不但不會保障他們的在地權益,反而會使在地國對他們的歧視,變得更有正當性。總而言之,立場(point of view)的不同很難因為一次對話就徹底改變,我的困惑是只屬於香港人的困惑,而身在深圳河北岸的中國人,或許很難能理解,身在殖民脈絡下的港人,對中國人報以怎樣複雜的看法。

歸根結底,就這件事上,如若我堅信普遍道德對人性的約束是高於身份認同的,我就應該真誠地向醫生表達同情和悼念,同時對殘害他的體制譴責與憤怒。但同樣的普遍道德,如若回望向香港,則我始終認為我村不是「幸運」,而是苦難的。遭受連續殖民不說,各色殖民者對香港的剝削完全可以從香港對殖民母國的「恨意」或「不認同」上足以體現——應該說,香港對中國的厭惡,不僅在於這個高壓腐朽的體制,也包括與這個體制共謀的各色殖民者。討厭那些仇港的粉紅,恨來搶奶粉的大媽,恨沒有秩序的遊客,恨把病毒傳播到香港的病人。這種恨不單建立在對極權主義的排斥和抗拒,亦建立在更簡單的「族群矛盾」的基礎上。

從另一個方面說,一個類似於Merle Golden所言的confucian dissident的「義人」,因「善意的建議」而被殖民母國的極權體制迫害,並最終因此而死。這樣的過程或許對母國有益,但對殖民地本身有意義嗎?從上一任宗主國和香港關係的歷史完全可以看到,縱使宗主國早已自由民主,可香港仍受制於威權統治,美其名曰的「諮詢民主」,事實上也是一個「善治」的官僚體制招攬民心的「宣傳」。香港對母國的改變,或許早已不報任何期待。如果按照薩義德《文化與帝國主義》的理論來思考,母國的失敗者尚可在殖民地攫取利益;母國的「英雄」神話是否在這國「選擇性遺忘」病再犯,人們迅速忘卻掉專制政權對其本身的迫害,並共謀於國家暴力對殖民都會的壓迫時,又能做到潔身自好,「出淤泥而不染」呢?

但總歸,作為一個人,縱使無法真誠地致哀,卻仍要向李文亮醫生致敬。如若一個有血有肉的人,無法對全體人類中的每一個個體的悲劇報以同樣的出於理性的同情,則「道德律令」的無效化會讓這個人本身也跟著喪失人性,成為只是與中共立場不同,但行事風格完全一樣的極端存在。無論身在香港,還是身在中國,我們唯一能做的便是等待,待災疫之後,再去試圖讓這兩日在網絡上憤怒的個體,盡力記住,他們到底經歷了什麼,到底被剝奪了什麼,到底被迫害到什麼程度。

畢竟,忘記就是犯罪。

上一篇:襄陽雪