2013-11-02 07:00:00阿楨

契訶夫:世界百大作家37

安東•帕夫洛維奇•契訶夫

1903年2月的契訶夫

簽名

安東•帕夫洛維奇•契訶夫(俄語:Антон Павлович Чехов,關於這個音頻文件 聆聽(說明•資訊),1860年1月29日-1904年7月15日),俄國的世界級短篇小說巨匠,其劇作也對20世紀戲劇產生了很大的影響。他堅持現實主義傳統,注重描寫俄國人民的日常生活,塑造具有典型性格的小人物,藉此忠實反映出當時俄國社會現況。他的作品的三大特徵是對醜惡現象的嘲笑與對貧苦人民的深切的同情,以及作品的幽默性和藝術性。

早年生活

契訶夫於1860年1月29日(當時俄國仍使用儒略曆,為1月17日)誕生於俄國羅斯托夫州亞速海邊的塔甘羅格,在家裡活下來的六個子女中排行第三。

契訶夫生在這幢房子裡

他的祖父和父親都曾是農奴。憑藉自己的勤勞和智慧,契訶夫的祖父葉果羅夫•契訶夫當上了自己所從屬的地主家的糖廠經理,並陸續積累了一筆錢,終於在1841年為自己的全家贖了身。契訶夫的父親帕維爾•葉果羅維奇•契訶夫獲得自由後娶了一名名叫葉夫根尼婭的服裝商人的女兒,在塔甘羅格當雜貨店店主。對東正教十分虔誠甚至於狂熱,這對契訶夫後來的的悲天憫人有著很深的影響。父親的商店經營慘淡,這使得契訶夫從小生活艱難。父親對孩子非常嚴厲,經常打罵。儘管如此,契訶夫對父母始終非常孝順。他的母親經常給兒女們講故事,而且講得很好。她講的主要是她和她的服裝商人父親在整個俄國旅行的故事。契訶夫從小就喜歡喜劇和表演,這為他後來的劇作家之路埋下了基礎。契訶夫後來曾說:「我們的天賦源自我們的父親,但我們的靈魂源自母親。」

1867年,他進入當地的一所希臘小學讀書。1876年,契訶夫的父親的商店破產,舉家逃往莫斯科避債,並在那裡謀生。契訶夫因學習法語未能成行,靠擔任家庭教師、變賣家裡的物品和在倉庫工作等方式來維持生計,於1879年完成高中學業,前往莫斯科和家人團聚。在這裡他獲得了獎學金得以進入莫斯科大學醫學系。這年年底,他寫成了短篇小說《給博學的鄰居的一封信》,這是他的處女作。

早期創作

契訶夫在莫斯科的故居

登上文壇

由於家境困難,1880年,契訶夫開始以文學記者的身份為一些幽默刊物寫些短小的幽默作品,藉以維持生活,他就這樣開始了文學生涯。這些搞笑作品藝術價值不是很高,但可讀性很強,而且也能見容於當時的書刊檢察機關。他逐漸擁有了一批讀者。漸漸地,他的名聲開始傳播。不過,他早期的幽默作品中也有一些針砭時弊、諷刺社會不良現象和世態人心的佳作。1880年3月,他將短篇小說《給博學的鄰居的一封信》發表在《蜻蜓》雜誌(«Стрекоза»)上,這既是他的處女作,也是他的成名作。當時他正在上大學一年級,他署的名是「安托沙•契洪捷」(Антоша Чехонте)。文中諷刺了一個不學無術而又自命不凡的舊式地主的愚昧無知,發表後受到了讀者的熱烈歡迎(很明顯,他受到了當時俄國大量流行的幽默雜誌的影響)。此時他寫得很快,作品數量很多。很快不少人都知道有這樣一個愛挖苦人的作者,他也引起了一些著名作家的關注。他開始以文學記者的身份給《蜻蜓》、《花絮》等雜誌投稿,用的是筆名。他在成名之後繼續著自己早年的這一習慣。1880年,他的處女作發表之後,他結識了著名風景畫家列維坦,並成為至交。

列維坦在1892年4月為契訶夫一家的男丁拍攝的照片(坐在最前排的就是契訶夫)

早期創作

1883年,他發表了一些早期創作的短篇小說名篇:《胖子和瘦子》、《喜事》、《在釘子上》、《勝利者的得意洋洋(一位退休的十四品文官的故事)》、《小公務員之死》(«Смерть чиновника»)、《不平的鏡子》、《謎一樣的性格》、《站長》,這些作品奠定了他在俄國文壇的地位。1884年契訶夫大學畢業,獲得醫學學士學位和行醫執照。這一年,他又發表了一些短篇小說名篇:《文官考試》、《戴假面具的人》、《變色龍》(«Хамелеон»)、《外科手術》。他在《變色龍》中將其諷刺手法使用的淋漓盡致。他的創作開始轉向勞動者的困苦生活,藝術性也不斷提高。這一年,他出版了第一本書:《墨爾波墨涅的故事》(«Сказки Мельпомены»),裡面收集了六個在幽默刊物發表過的短篇小說。該書的出版堅定了他文學創作的決心。此前他在大學畢業時曾給自己這樣定位:「醫生是我的職業,寫作只是我的業餘愛好。」

1885年,他創作並發表了《皮靴》、《馬姓》、《迷路的人》、《預謀犯》、《未婚夫和爸爸(現代小品)》、《客人(一個場景)》、《名貴的狗》、《紙里包不住火》、《哼,這些乘客們!》、《普里什別葉夫中士》、《獵人》、《哀傷》等短篇小說名篇。他也開始嘗試創作劇本。

創作風格的轉變

1886年,他發表了《太太們》、《幸福的人》、《在別墅里》、《大提琴的浪漫故事》、《一件藝術品》、《白嘴鴉》等短篇小說,以及《苦悶》(«Тоска»)、《萬卡》(«Ванька»)和《食客》、《校長》等系列短篇小說。這裡面的《苦悶》和《萬卡》是其早期創作的一次思想和藝術上的飛躍,他在裡面不再寫幽默故事了。接著,他發表了短篇小說集《莫特利故事》,其中就包括著名的《苦悶》、《萬卡》,尤其是前者,講述一個失去了兒子的老馬車夫無處傾訴自己的苦悶,只好向自己的馬傾訴的故事。這部作品語言樸素,情感真摯,後來被眾多名家一致讚賞。紐西蘭短篇小說家凱瑟琳•曼斯菲爾德甚至曾說「如果法國的全部短篇小說都毀於一炬,而《苦惱》留存下來的話,我也不會感到可惜。」(«Пестрые рассказы»)。

《莫特利故事》的初版扉頁

這一年,一個不起眼的名叫德米特里•瓦西里耶維奇•格里果羅維奇(Дмитрий Васильевич Григорович)的作家發現了契訶夫的才華,寫了一封信給他,信中肯定他的文學才華,他鼓勵契訶夫充分發揚他的這一天賦,希望他珍惜自己的才華,使他自己的創作態度更加嚴謹,多寫有意義的作品(此人因此而被稱為「著名作家」)。契訶夫深受啟發,開始以嚴肅的態度對待寫作,以後逐漸寫出了一系列具有深刻思想的佳作。這一年,他寫出了一百多篇短篇小說。

成為劇作家

也是這一年,他的劇本創作的嘗試也終於有了結果:《論煙草的危害》,這是一部輕鬆的喜劇。

創作的高峰

告別喜劇性小說的創作

1887年由於過度勞累和健康不佳,契訶夫前往烏克蘭東部旅行。旅行歸來後,他寫了中篇小說《草原》(«Степь»)。也是這一年,他的創作高峰到來了。這一年,他發表了《傷寒》、《吻》、《沃洛嘉》、《禍事》、《婚禮》、《逃亡者》、《無依無靠的人》等優秀的短篇小說。他也發表了通俗喜劇《蠢貨》和四幕喜劇《伊凡諾夫》。接著,他出版了小說集《在黃昏》,在這本書中第一次署上了真名,並把這個集子獻給了德米特里•瓦西里耶維奇•格里果羅維奇。

1888年,他把中篇小說《草原》(«Степь»)發表在嚴肅的文學雜誌《北方導報》(«Северный вестник»)上。這部作品頗得好評,標誌著他告別了喜劇性小說的創作,是他成熟的標誌。他被俄國科學院授予「普希金獎金」。然後,他創作完成了另一短篇小說力作《精神錯亂》。

1889年2月,《伊凡諾夫》在彼得堡皇家劇院演出。然後,他發表了中篇小說《沒有意思的故事》。接著,他寫成了獨幕笑劇《求婚》和四幕喜劇《林神》。已經成為一名知名劇作家的他,加入了由亞歷山大•奧斯特洛夫斯基創辦的劇作家協會。

不再不問政事

契訶夫的雕像在托木斯克

1890年7月到9月,契訶夫隻身一人,先坐火車,後騎馬、乘船,來到政治犯流放地庫頁島進行實地考察。庫頁島上地獄般的慘狀和西伯利亞的城市的貧窮給契訶夫留下了深刻的印象,使他對黑暗的現實有了更進一步的認識,逐漸改變了不問政治的心態,開始著述揭露沙俄專制制度下的內幕,著名的中篇小說《六號病房》(«Палата № 6»)和報告文學《庫頁島旅行記》均是這次考察之後的產物。這一年,他發表了短篇小說《賊》、《古塞夫》,創作了獨幕笑劇《被迫無奈的悲劇角色》、《結婚》。

1891年,他創作並發表了短篇小說《村婦》、中篇小說《決鬥》、獨幕笑劇《紀念日》,其中《決鬥》是文學史上第一部向列夫•托爾斯泰的「勿抗惡」觀點進行挑戰的文學作品。這一年後,契訶夫將重心轉向戲劇創作,但沒有停止小說創作。

1892年,他創作並發表了《跳來跳去的女人》、《鄰居》和《六號病房》(«Палата № 6»)。《六號病房》表現的是重大的社會課題,猛烈抨擊沙皇專制暴政,反對對人民群眾的精神的摧殘,作品語言樸實無華,氣氛壓抑,文筆精緻,但是思想深刻。列寧在年輕時讀了這部作品後「覺得可怕極了」,覺得他「自己好像也被關在六號病房裡了」。《六號病房》標誌著契訶夫創作的轉折,是他在庫頁島之行後的一大成就。從此以後,契訶夫的中短篇小說具有了更強烈的社會性、批判精神和民主精神,藝術性也沒有絲毫的減弱。《六號病房》還秉承了《決鬥》的精神,對列夫•托爾斯泰的「勿抗惡」思想進行了更猛烈的衝擊。這一年,他進行了一次出國旅行,到威尼斯、佛羅倫斯、羅馬、巴黎遊歷。

1893年,他創作並發表了短篇小說《匿名氏的故事》和《大沃洛嘉和小沃洛嘉》。這一年,他在照顧病人時感染了肺結核(當時的肺結核幾乎是不治之症),為此,他到尼斯修養。

《庫頁島旅行記》書影

1894年,他創作並發表了中短篇小說《一個女人的天地》、《黑修士》、《大學生》,以及報告文學《庫頁島旅行記》。《庫頁島旅行記》直指沙俄的專制統治和對政治犯的壓迫。

劇本與小說的雙豐收

1895年,他創作並發表了中短篇小說《掛在脖子上的安娜》、《兇殺》、《白額頭》,並且完成了四幕喜劇《海鷗》(«Чайка»)。

1896年,喜劇《海鷗》在彼得堡皇家劇院首演失敗,在輿論的批評聲中,失望的契訶夫曾一度發誓永遠不再創作劇本。接著,他發表了中篇小說《我的一生》。

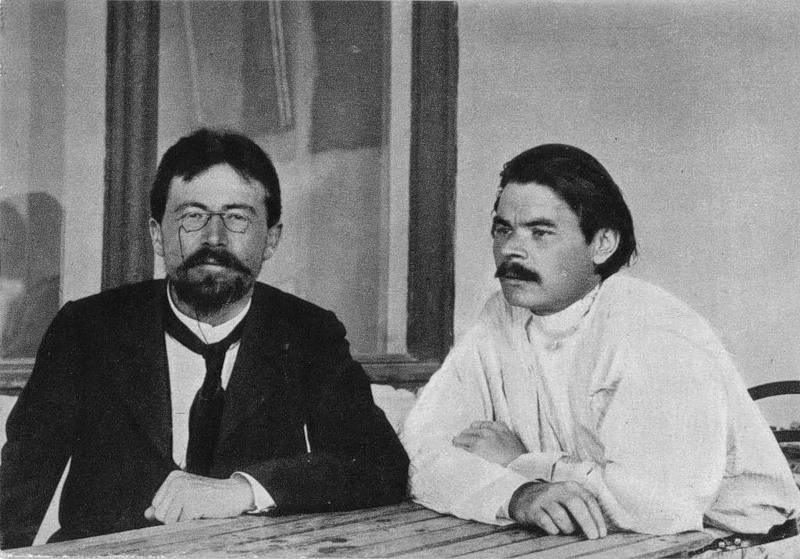

1900年,契訶夫與高爾基在雅爾達契訶夫的家中

1900年,契訶夫與列夫•托爾斯泰在雅爾達

1897年,他發表了短篇小說《農民》、《貝琴涅格人》、《在故鄉》、《在大車上》等。然後,他違背了前一年的誓言,寫成了反映鄉村生活場景的四幕劇《萬尼亞舅舅》(«Дядя Ваня»)。《萬尼亞舅舅》講述一個盲目崇拜者對「名教授」的絕望和一個想造福後代的鄉村醫生幻想的破滅。該劇是契訶夫劇作中的代表作之一,曾在莫斯科藝術劇院多次上演。

1898年,他加盟莫斯科藝術劇院,結識了高爾基,並與之建立了深厚的友誼。他們兩人經常在一塊研究戲劇和小說的發展情況,並研究如何為俄國的戲劇發展開闢新的道路。他開始與康斯坦丁•斯坦尼斯拉夫斯基、丹欽科等人進行了創造性的合作,對舞台藝術做出了重大改革。他也幫助斯坦尼斯拉夫斯基形成了自己的戲劇理論。這一年,他完成並發表了中篇小說《姚內奇》(«Ионыч»),對「人變庸人」的過程作了深刻的藝術展現。然後,他創作和發表了「短篇三部曲」:《醋栗》、《套中人》(«Человек в футляре»)、《有關愛琴的故事》。這三部小說對社會上的庸俗現象和僵化的思想進行了嘲笑和批判。這些作品體現了契訶夫小說的特色:不追求情節的吸引人,注重人物性格的塑造,讓人物的不同性格形成衝突與矛盾,進而反映社會現實。這使得他的短篇小說可以給予讀者以思考和長期的深刻印象。在具體描寫上,他認為:「越是嚴密,越是緊湊,就越富有表現力,就越鮮明。」列夫•托爾斯泰因此非常推崇契訶夫,說:「他就像印象派畫家,看似無意義的一筆,卻出現了無法取代的藝術效果。」高爾基也曾說:「俄羅斯的短篇小說是契訶夫同普希金、屠格涅夫一道創立的,他們都是『不可企及』的。」

1898年,喜劇《海鷗》(«Чайка»)在莫斯科藝術劇院上演,獲得空前成功。後來,高翔著的海鷗形象成了莫斯科藝術劇院的院徽。這一年,他與蘇沃林前往西歐旅行。他支持左拉在在德雷福斯事件里的正義行動,並因此疏遠同意見相反的蘇沃林的關係。回國後,他因肺結核病情惡化而移居雅爾達,在這裡,他常與列夫•托爾斯泰、高爾基、伊凡•亞歷克塞維奇•蒲寧(1933年諾貝爾文學獎得主)和庫普林等人互相交流。他曾經想與高爾基一同來中國,但因健康原因而只得作罷。雅爾達成了他的小說《帶狗的女人》(1899)的背景。

1899年,他創作發表了《寶貝兒》、《新別墅》、《公差》、《帶狗的女人》等系列小說名篇。這一年,他的《萬尼亞舅舅》(«Дядя Ваня»)在莫斯科藝術劇院上演。

1900年,他創作並發表了四幕正劇《三姐妹》(«Три сестры»),以及短篇小說《在聖誕節節期》、《在峽谷里》。這一年,他當選為俄國皇家科學院名譽院士。

短暫的婚姻

契訶夫和他的妻子

《三姐妹》的創作手稿

1901年,他在雅爾達與在《海鷗》中扮演女主人公的奧爾加•列昂納多芙娜•克尼碧爾(Ольга Леонардовна Книппер,1868年9月21日-1959年5月22日)結婚。奧爾加•列昂納多芙娜•克尼碧爾也因此而改名為奧爾加•列昂納多芙娜•克尼碧爾-契訶娃(Ольга Леонардовна Книппер-Чехова)。婚後,契訶夫的健康每況愈下,直至3年後他逝世。這段婚姻很短暫,因契訶夫的早逝,而只持續了4年,但契訶夫的妻子在他死後終生未嫁。他結婚的這一年,即1901年,他的正劇《三姐妹》在莫斯科藝術劇院上演。目前還沒有發現能反映他們性生活狀況的中文資料,但根據契訶夫的病情以及他們兩人結婚時的年齡,有足夠的理由相信,他們的性生活並不美滿。

《三姐妹》的首演海報(1901年)

1902年,他發表了短篇小說《主教》。這一年,為抗議俄國皇家科學院無理撤銷高爾基名譽院士稱號的決定,他與柯羅連科發表聲明一起放棄在1900年獲得的名譽院士稱號。

1903年,他完成了短篇小說《補償的障礙》、《沒出嫁的新娘》(他最後一部寫成了的小說作品,也是他最具樂觀主義精神的小說),以及一部卓越的悲喜劇《櫻桃園》。

逝世

1904年,1月17日,《櫻桃園》在莫斯科藝術劇院首演,由康斯坦丁•斯坦尼斯拉夫斯基執導(契訶夫原本想讓它成為一部喜劇,但斯坦尼斯拉夫斯基除了將一些鬧劇元素有所保留外,將全劇變成了一部悲劇)大獲成功。5月,他出現了嚴重的哮喘,為此,他於6月赴德國巴登維勒療養,出現了心力衰竭。7月15日,契訶夫在巴登維勒與世長辭。他的遺體被運回俄國,後葬於莫斯科。

評價與影響

契訶夫以語言精練、準確見長,善於透過生活的表層進行探索,將人物隱蔽的動機揭露得淋漓盡致。他的優秀劇本和短篇小說沒有複雜的情節和清晰的解答,集中講述一些貌似平凡瑣碎的故事,創造出一種特別的,有時可以稱之為令人難忘的或是抒情意味極濃的藝術氛圍。他採取簡潔的寫作技巧以避免炫耀文學手段,被認為是19世紀末俄國現實主義文學的傑出代表。他被稱為「世界三大短篇小說之王」之一。他一生創作了大量作品,這些作品對世界文學的發展影響很大。托馬斯•曼說道:「毫無疑問,契訶夫的藝術在整個歐洲文學中屬於最有利、最優秀的一類。」凱瑟琳•曼斯菲爾德說道:「我願將莫泊桑的全部作品換取契訶夫的一個短篇小說。」的確,契訶夫的作品有著「文短氣長」的簡潔,這主要得力於他在揭示人物性格時一針見血的形象化點染及開門見山的創作筆法。其許多作品都被視為經典廣為傳閱。他的作品在俄羅斯文學乃至世界文學都佔有著極重要的地位。

契訶夫之墓,在莫斯科

契訶夫的作品題材多樣:有的反映了底層人民的悲慘生活(《苦悶》、《萬卡》等);有的寫出了小人物的戰戰兢兢、卑躬屈膝的心態和面貌(《胖子和瘦子》、《小公務員之死》等);有的激烈地諷刺了見風使舵的奴顏媚骨(《變色龍》等);有的刻畫了沙俄專制制度衛道士的嘴臉(《普里什別葉夫中士》等);有的揭露了專制制度對社會的壓制及其保守和虛弱(《套中人》等);有的針砭了追求虛榮、庸俗無聊、鼠目寸光的人生哲學,並對「人變庸人」的過程進行了藝術化的表現(《跳來跳去的女人》、《掛在脖子上的安娜》、《姚內奇》等);有的揭示了專制制度下陰森可怕的俄國社會狀況(《六號病房》、《庫頁島旅行記》等);有的反映了資本主義在俄國飛速發展後,人民卻沒有得到幸福,貧窮也沒有被消除(《一個女人的天地》等);有的反映工農階級的鬥爭(《櫻桃園》等);還有的以婚外戀為題材,表現了對美好生活的憧憬和追求,從而喚起人們對渾渾噩噩的生活的討厭(《鄰居》、《帶狗的女人》等)。

對可憐的人、可憐的生活的善意的嘲笑,使得契訶夫的作品具有喜劇性。19世紀80年代,也就是契訶夫剛開始創作時,俄國大量流行的幽默雜誌對他影響很大,他的作品裡逐漸形成了一種機智幽默,略含譏刺,平而不淡,濃而不烈的風格。經常就是這樣:由於人物本身有著某種滑稽可笑的東西,同時他又遇著了不和諧的環境,他的行為、動作,他的思想、心理無一不顯得可笑,這便給作品奠定了幽默的基礎,增加了喜劇的成分。契訶夫最擅長在平靜的生活中看出事物的本質,因此被稱為「日常生活中的現實主義」。他從平凡的日常生活中取材,把筆觸伸向人物內心深處,進行仔細的心理描寫,讓讀者從人物的行動中看出他的精神狀態。契訶夫把目光集中在小人物身上,從他們平凡的瑣事中揭示出他們的庸俗習氣,他們的不覺悟,他同時還寫婚外戀,以求喚醒人們對半死不活的生活的厭惡,「引起療救的注意」。他對世界文學的影響,是顯而易見的。

參考文獻

Бочаров С. Г. «Чехов и философия» // Вестник истории, литературы, искусства. — М.: Собрание; Наука, 2005.

Волошинова В. Ф., Волошинова Л. Ф. «Чехов и Ростов-на-Дону»

Скафтымов А. П. К вопросу о принципах построения пьес А. П. Чехова. / А. П. Скафтымов // Три сестры: Пьесы / Чехов А. П. — СПб.: Издательский Дом «Азбука-классика», 2008. — с. 229—268. ISBN 978-5-91181-876-0

Труайя А. «Антон Чехов». М., 2004 ISBN 5-699-07889-4

Корней Чуковский Художник

Корней Чуковский Был, есть и будет прекрасен

Корней Чуковский О Чехове

Шестов Л. «Творчество из ничего: А. П. Чехов»

Задёра Г. П. — Медицинские деятели в произведениях А. П. Чехова. Очерк. — Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения к журналу «Нива», 1903, октябрь, ноябрь.

Меве Е. Б. — Медицина в жизни и творчестве А. П. Чехова. Киев, Госмедиз УССР, 1961 г., 288 стр.: илл., портр.

Шубин Б. М. — Доктор А. П. Чехов. М., 1979. 160 с.

Хижняков В. В. — Антон Павлович Чехов как врач. М., Медгиз, 1947.

Масанов И. Ф. — Чеховиана: Систематический указатель литературы о Чехове и его творчестве / Ввод. ст. и ред. А. Б. Дермана. М.: Гос. центр. кн. палата РСФСР, 1929. Вып. 1. 119 с.

Соболев Ю. В. Чехов — 1934 г. — 336 с. (Жизнь замечательных людей)

外部連結

維基共享資源中相關的多媒體資源:安東•帕夫洛維奇•契訶夫

Международный конкурс, посвященный 150-летию А. П. Чехова

Биография А. П. Чехова в энциклопедии «Кругосвет»

Афоризмы и высказывания А. П. Чехова

А. П. Чехов: биография, произведения, фотографии

Могила А. П. Чехова (Новодевичье кладбище)

Сайт Чеховской комиссии при Совете по мировой культуре РАН

Страничка А. П. Чехова на сайте Таганрогской Центральной городской публичной библиотеки имени А. П. Чехова

Тарасов А. Б. Праведники А. П. Чехова — образ религиозных сомнений и веры писателя

Чеховский центр

peoples.ru

Сайт Чеховской гимназии, посвящённый А. П. Чехову

Ялта, город счастья — Неизвестный Чехов

Переписка Чехова с Сувориным

1904 год. Антон Чехов «Исторические хроники с Николаем Сванидзе». Видео.

Сочинения Чехова на сайте Lib.ru: Классика

Сычева Л. Наш современник доктор Чехов // Литературная Россия. 2010. 22 янв. (№ 2-3).

Подушков Д. Л. Где жила Чайка? (О пребывании И. И. Левитана и А. П. Чехова в Удомле). Русская провинция № 1, 2000.

Подушков Д. Л. Удомельские впечатления в творчестве Чехова А. П. Краеведческий альманах «Удомельская старина», № 4, декабрь 1997.

Подушков Д. Л. (составитель), Воробьев В. М. (научный редактор). Знаменитые россияне в истории Удомельского края. — Тверь: СФК-офис 2009. — 416 с.

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%91%E8%AF%83%E5%A4%AB

契訶夫作品集 龍騰世紀書庫

http://www.millionbook.net/wg/q/qiekefu/

文學的“憂鬱”:契訶夫與20世紀中國文學 by楊經建

內容提要 俄羅斯文學對20世紀中國文學有著顯著的影響,而契訶夫式憂鬱是理解俄羅斯文學與20世紀中國文學關係的重要切入點。契訶夫式憂鬱對20世紀中國文學的構成性影響,首先體現為一種內省式的審美思維方式,它將深邃的憂慮與雋永的詩意結合,在對憂鬱“形而上”的“智性”愉悅中將現代人的精神矛盾以及個人內心深處的追求與失落、焦慮與嚮往等“情性”表現得深沉含蓄。其次,20世紀中國文學的憂鬱類創作秉承了契訶夫的“人無法承受普通生活”的主題訴求和沉鬱凝重、清朗冷峻的藝術格調,在對個體生存困境的描繪和對人類生存的洞察中言說靈魂的感悟,以此寄託憂患之意。再者,源於《櫻桃園》的“櫻桃園情結”是不少中國作家特定的審美運思取向和創作心理定勢,眾多的文學作品在對“櫻桃園情結”的話語意蘊——“人類在世紀之交的困惑”的發掘中寄寓了深切的悲憫情懷,展示出憂悒深廣的藝術韻致。

“悲愴”和“憂鬱”是俄羅斯文化精神與民族性格的兩種基本特質。在這個土地遼闊廣袤、冬季漫長寒冷、歷史苦難深重的國度裡,古老的斯拉夫文化和東正教宗教體系以及源於拜占庭時代的精神素質與藝術觀念構成了俄羅斯傳統文化的結構性要素。而近兩個世紀的戰亂和苦難,更催生了俄羅斯民族“悲愴”而“憂鬱”的性格。

在20世紀,中國作家一直注視並欽慕著俄羅斯文學——它那虔誠的宗教情懷、獨特的現實批判意識、濃厚的人道主義精神、巨大的道德深度、憂鬱悲哀的風格情調,並試圖從中汲取充沛蓬勃的力量。就本文的論域而言,契訶夫式憂鬱影響了更多的中國作家。契訶夫曾表示:“我的憂傷是一個人在觀察真正的美的時候所產生的一種特殊的感覺。”[1](P179)面對著俄羅斯大地那雄渾壯麗、明麗動人的景致,契訶夫在給友人的信中說:“望著溫暖的夜晚的天空,望著映照出疲憊的、憂鬱的落日的河流和水塘,是一種可以為之付出全部靈魂的莫大滿足。”[2]20世紀中國文學在從傳統向現代的轉化過程中,人們的審美趣味、文學觀念不斷地發生著變化,在這一變化過程中,契訶夫文學的影響隨處可見,這種影響主要體現在他那種像俄羅斯大地一樣深厚的憂鬱意識和溫馨的愛意,以及與生俱來的善良及無邊的傷感。

一

準確地說,一般意義上的憂鬱是一種情感承載方式和生命體驗方式,而文學上的“憂鬱”指的是一種創作風格、藝術格調和美學氣質。如果將契訶夫式憂鬱納入憂鬱文學的話語譜系中來觀照,那它更多地體現為一種憂思型的審美基調和創作思維方式。“契訶夫的‘憂鬱情懷’顯然不同於托爾斯泰旨在闡明作者觀點的道德插筆,不同于屠格涅夫雍容優雅的浪漫感傷,也不同于世紀末思潮中消極放縱的病態頹廢。它是外在形式,又是作品內在的深層底蘊。它不屬於青春的激情,而是中年人的冷靜;它不是小橋流水、南山采菊的隱逸,而是悲天憫人的歎息。它更類似英伽登提出的‘形而上質’(metaphysical quality)……這些性質不是客體的屬性,也非心態特徵,但‘通常在負載而又往往根本不同的情境或事件中顯露出來,作為一種氛圍彌漫於該情境中的人與物之上,並以趕忙穿透萬物而使之顯現’。”[3](P224—225)亦如斯達爾夫人所雲:“這種溫柔的憂鬱,是人的真正的感情,是其命運的結果,是心靈的獨特的狀態,他在這種狀態中以全部的行動和力量進行沉思。”[3](P228)所以,對“憂鬱”沉思的自由或對於這種自由沉思的嚮往就是憂思。也就是說,憂思是契訶夫式憂鬱的本質特色,並被轉述在20世紀中國作家的創作中。對此,曹禺有如此描述:“讀畢了《三姊妹》,我闔上了眼,眼前展開那一幅秋天的憂鬱”[4](P34)。郁達夫則認為:“這種契訶夫型的憂鬱人生意味,只有我們中年人才能領略。”[5](P591)

這首先意味著,20世紀中國文學的憂思型創作是一種充滿智性的寫作。這裡所說的“智性”具有感性的抽象化和抽象的感性化特點,是感性的智力提升和理性的形象領悟。它既葆有智力、知解的理性沉澱,又擁有直覺、領悟等感性的穿透能量。由於這種智性的實質是實現智慧的“詩性”轉化,因而它是深邃的理性、精妙的悟性、淵深的蘊涵之於“憂鬱”的審美融合。進而言之,憂思的審美體驗是一種在對憂鬱“形而下”的“情性”感觸裡昇華出的一種對憂鬱“形而上”的“智性”愉悅,它的意義與價值表現在,智性作為一種相對遠離感覺、心靈、體驗的東西,其指向、深度、價值是否符合藝術審美的要求和標準,單靠它自身是無法證明和檢驗的。也就是說,憂思型文學在審美上的情感化不拒絕智性的底蘊與理想,只不過這種充滿智性的寫作本身不具備審美創造的本體價值,而是在情感的發現和創造性中自然而然地體現出來的。這樣的“中年人才能領略”的憂思,不啻為一種“思維著的悟性”或詩性哲學品質。在此意義上,對憂鬱的智性化寫作在本質上能夠引發人的精神解悟能力。而解悟的終極指向也就是尼采所謂的“形而上的慰藉”。“憂鬱是指向最高的世界,並伴隨著地上世界的毫無價值、空虛、腐朽的感覺。憂鬱面向超驗的世界,但同時它又意味著不能和超驗世界匯合,意味著在我和超驗世界之間存在著鴻溝,為超驗世界而憂鬱,為與地上世界不同的另一個世界而憂鬱,為超越地上世界的限制而憂鬱。它也影響到在超驗世界面前的孤獨。這是我在這個世界的生活和超驗世界之間達到最緊張程度的衝突。”[6](P39)

20世紀中國文學憂思型寫作首推馮至及《十四行集》。很明顯,《十四行集》是關於“我們的實在”的詩思:什麼是“我們的實在”,如何正視“我們生命的暫住”並達乎超越?由此而呈示了詩人在特定歷史境遇下對人的存在境況的本然思考。在硝煙彌漫的戰爭年代,馮至在詩中把這種人的“非永恆性”的存在境遇普泛化、絕對化為人的根本性處境,並找到了它們與人生、命運、價值之間的可通約性,哲理思考與廣闊的現實世界連為一體,表達了對人類生存狀況虛無的憂懼和對存在自身的焦慮。沉寂的詩思與早年的經驗相融合,終於結晶為《十四行集》的雋永詩行。

從個體氣質上講,卞之琳具有典型的內省式審美思維方式:善於將冷雋的哲理玄思與雋永的詩歌意境結合,使作品富於玄思性和展延性。不難發現,卞之琳的詩歌一方面重視對客觀、冷峻、深沉的詩思質地的提煉和凝聚,追求詩歌的邏輯性(知性)之美;另一方面,卞之琳較早地意識和把握到了現代人的精神矛盾,把個人內心深處的追求與失落、焦慮與嚮往等展露得深沉含蓄。“他的詩,展示了一位多思者在歷史風雲搖曳裡的孤獨和寂寞,更揭示了一位現代人在‘寒夜’和‘苦雨’的人生‘長途’中深重的歎息和深沉的思索。精心磨礪而又客觀冷靜的詩歌語言,化腐朽為神奇的詩歌意象,都凝聚著他對人的生命本體的追問和對自然、宇宙人生的形上探索。”[7]

學術界把艾青詩歌的憂思稱為“‘艾青式’的憂鬱”[8](P499)。嚴格地說,艾青式憂鬱同樣具有沉鬱凝重的風格與憂切的情感基調,但缺乏契訶夫式的內斂與機巧。艾青曾說,“叫一個生活在這年代的忠實的靈魂不憂鬱,這有如叫一個輾轉在泥色的夢裡的農夫不憂鬱,是一樣的屬於天真的一種奢望”[9](P58)。他嘶啞地歌唱著,“為什麼我眼裡常含著淚水? /因為我對這土地愛得深沉”(《我愛這土地》),他嚴峻地發問著,“曠野啊——/你將永遠憂慮而容忍/不平而又緘默麼?”(《曠野》)他震顫地感應著,“雪落在中國的土地上, /寒冷在封鎖著中國呀”(《雪落在中國的土地上》)。艾青之所以傾向以北方的曠野作為其詩的背景,是因為北方較之南方荒涼貧瘠的現實更激發了詩人的憂思和悲憫。它充填著因沉重的苦難和憂鬱的負荷而生髮的焦灼與浩歎,傳遞著與時代同步的憂患詩情[10]。

無獨有偶,世紀末詩人海子也在“土地”和“太陽”中找到了自己憂鬱的詩情。在海子看來,“土地”是靈魂的歸宿和生命的源泉,他為人類以膚淺的欲望代替土地來承載靈魂的行為痛心疾首。他試圖以自己近乎狂熱的詩歌行動(包括死)去重新恢復土地的博大與寬廣,為靈魂營構一個詩意的棲居之地。在實現對大地的生命詩歌化後,海子遂開始了大地上空的精神漂泊。於是,天空中的輝煌的景象——太陽便也成為海子抒情詩的主要意象。詩人在《太陽•大地篇》裡寫道,想起了人類,你眼含孤獨的淚水。“太陽”給了他輝煌的想像和偉大的創造力,他試圖通過“太陽”的光芒來照亮曖昧和令人困惑的世界。正因為如此,海子的詩歌世界主要是由“大地”和“太陽”等意象化的生命世界,它們承載著海子對終極價值的思索與追尋、對個體生存困境的深沉感悟和憂思,以及對一切美好事物眷戀的情懷所產生的迷惑與痛苦。

二

“人無法承受普通生活”是契訶夫創作的基本主題訴求。在這樣的主題話語制導下,契訶夫描寫了人們生活中的一種衝突。在他看來,不是事件也不是特殊形成的情勢,而是人的普通日常生活狀況存在著的內在衝突,在那種沒有強烈的外部衝突的生活情境下來表達對生活的感受和開掘人物內心,看上去平實且波瀾不驚,而正是在這種平靜下卻潛藏著洶湧澎湃的內心困惑和苦悶。因為人們的生活總是在雙重過程中進行:每個人都以自己的部分心靈參與共同生活,而對於每個人來說,內心最珍貴的東西原來卻是多餘和無用的。於是,契訶夫先驗地把人的普通日常生活狀況存在著的內在衝突規定在靜態的美學疆域內。它既抑鬱得幾乎令人窒息,但這一切又被克制著。納博科夫認為,契訶夫筆下的人物是“一種模糊而美麗的人類真理的擔負者,不幸的是,他對於這個重負既卸不下又擔不動”[11]。這其中蘊涵著契訶夫對人性、人類本體的深沉憂思,它來源於傑出和敏感的心靈並與人的生命狀態之間存在著這樣一種關係:當一個人更多地為生計去拼搏或為生與死的抉擇經受人格拷問時,他不會有契訶夫式的憂鬱。這是靈魂深處非常微妙的震顫,高爾基曾描述說:“我們談安東•契訶夫的小說的時候會有這樣一個印象:仿佛在一個悒鬱的晚秋的日子裡,空氣十分明淨,光禿禿的樹,窄小的房屋和帶灰色的人都顯得輪廓分明。一切都是奇怪的,孤寂的,靜止的,無力的。空漠的青色的遠方是荒涼的,且跟蒼白的天空融合在一塊兒,那蓋著一片凍泥的大地吹來股徹骨的寒氣。”[12](P110)郭沫若將其概括為“人類無聲的悲哀的音樂”[13]。可以說,這是一種沉鬱凝重而又清朗冷峻的藝術風格,其審美情感的基調是憂切。

在20世紀中國小說創作中,最具“契訶夫味”的是沙汀。沙汀以其獨特的生活經歷狀寫四川的茶館酒肆、市井小鎮風情、鄉紳、袍哥神貌乃至人物百態,直如契訶夫之狀寫俄羅斯風情、人情世態,故被譽為“中國的契訶夫”[14](P73)。讀沙汀的小說的確猶如讀契訶夫,初品似有“生澀”之感,越嚼越有滋味,這種滋味進而體現為一種深切的藝術思慮:在勾畫了一幅活生生的中國農村末代封建族類群醜圖的同時,生動地描述了下層“看客”的形象並揭示了“看客”的人性發現和覺醒。沙汀的小說從現實黑暗和民眾苦難生活中濃縮成尖銳的畸形畫面,透露出陰鬱的苦澀格調,一種在沉鬱的筆調中化醜為美以至情境諷刺的獨特風格。

葉紹鈞早期的中短篇小說在冷靜真切的人生觀察中,從城鎮小市民、小知識份子灰色的生活中攝取創作資源,運用嚴肅客觀的筆觸對他們的精神歷程進行深入細緻刻畫,在表現對其無限同情的同時,更揭示了對人與人之間關係的困惑與思考,同時也細緻入微地揭示了人物骨子裡的軟弱和心靈上的缺陷。在葉紹鈞的小說中,亦可感受到一個沉鬱的敘述者的同時,還有一個冷諷的敘述者的存在。如《飯》、《校長》、《潘先生在難中》等小說,“寫實筆致嚴謹而扎實,文備甘澀二味,顯得沉實蘊藉,頗有俄國契訶夫之風”[5](P332)。

老舍在中國文學史的地位是與其極具藝術魅力的風格分不開的。一方面,他以獨特的方式感知自己,並同時感知到一個獨特的時代,因而寫出了那樣一個獨特的藝術世界——“憂鬱的北平”;另一方面,他對老北京生活的體驗和感受能力,他那深厚的生活底蘊和超越意識,使他創造出了文化藝術的北京,以至於他筆下的祥子能拉著一輛人力車跑遍全球。正是這兩方面的交織與超越,促使他成為中國文學史上真正寫出了“憂鬱的北平”的作家。當然,這離不開其小說獨特的幽默方式,有理由相信,“從《離婚》到《駱駝祥子》,老舍成熟時期的幽默,是一種接近契柯夫似的‘含淚的笑’”[15](P187)。

王蒙的長篇小說《尷尬風流》也頗具契訶夫的創作神韻。小說主人“老王”既是一個平民化的知識份子,又是一個精神上、思想上的智者,同時還是一個日常生活上、人情世故上的弱者;他退而不休,心系萬物,凡事都要在心裡問個究竟,但又常常因找不到答案而以自嘲的方式予以解構。王蒙在作品中嫺熟地運用了漫畫筆法來表達“老王”之“形”、“神”,在每一個自足性的故事單元中,其形相、情態清晰可識,而在整部作品中其人卻被喋喋不休的故事講述和煩瑣庸常的生活事件稀釋、弱化,甚至被讀者淡忘。因此,“老王”有如契訶夫筆下的“一種模糊而美麗的人類真理的擔負者,不幸的是,他對於這個重負既卸不下又擔不動”。要言之,以平民“小事”折射生活日常的故事,以凡人“心緒”碰撞讀者的“心智”,以及難得糊塗的聰明,沉重、酸澀的清醒,無奈、沉淪的達觀。王蒙的睿智與幽默、深邃與憂思,盡在其中。

史鐵生的創作是對人生微妙玄虛的洞穿中的一種心靈詰問和靈魂憂慮,他用充滿神性和詩意的語言努力探尋可以支撐生命的價值信念的狀態。在這一生命價值信念的支撐下,他從對生命的偶然與苦難的無常的深刻絕望中走出來思索人生的根本困境,並力圖以一種美學的立場在貼近“靈魂”的話語方式下表達他的生命憂思。由此體驗到的固然是生命的苦難,表達出的卻是存在的明朗和歡樂——睿智的言辭照亮的反而是人類日益幽暗的內心。

三

契訶夫的劇作《海鷗》、《三姊妹》特別是《櫻桃園》較其小說更多了一些既飄忽惆悵又渾厚深廣的憂鬱。《櫻桃園》幾乎是契訶夫的警世絕唱。當契訶夫駐足于高處俯視以“櫻桃園”為表徵的人間種種滄桑變化時,劇中的人物羅伯興即便作為新主人最後擁有了櫻桃園,卻不過是徒有虛名地擁有了過去已失落的影子。所謂“櫻桃園的易主與消失”,正是該劇的主題意旨。“《櫻桃園》這部戲就是如此,它隨著時代的演進,其題旨不斷發生變化。在封建貴族階級行將就木的20世紀初,它意為‘貴族階級的沒落’;在如火如荼的十月革命中,它引導出‘階級鬥爭的火花’;而在階級觀點日趨讓位給人類意識的20世紀中葉,人們認為它象徵著‘人類的無奈’。契訶夫的夫人克尼碧爾,《櫻桃園》女主人公最早的扮演者,在上世紀的50年代末,指出《櫻桃園》寫的乃是‘人類在世紀之交的困惑’。……而契訶夫的憂鬱情懷又特別投合中國作家的情感,所以他們對‘櫻桃園’情結很能心領神會,情有獨鍾。”[15](P235—236)其實無論是“櫻桃園情結”的表層顯現層面——“櫻桃園的易主與消失”,還是其深層蘊涵層面——“人類在世紀之交的困惑”,都傳達了一種情思渾厚、憂傷深廣的憂思傾向,其中所涵的深刻洞見、濃郁的詩意和冷峻的激情都被化解于寬廣的悲憫情懷。

顯然,最具有“櫻桃園情結”的中國作家是曹禺。曹禺在寫《日出》時曾沉醉於契訶夫“深邃艱深的藝術”,“想再拜一個偉大的老師,低首下氣地做個低劣的學徒”[4](P41)。雖然曹禺四大名劇的主體結構都是閉鎖的世界,但在這個閉鎖世界的邊緣和遠方都存在著一個超越閉鎖世界的、類似於尤金•奧尼爾的“天邊外”的理想國。對於“理想國”,曹禺做了含蓄而詩意的處理:把其虛化為一種拯救性的力量,一種解放人性的強大力量。或讓劇中主要人物用不同方式描述那個理想世界,但又以相同的渴求和掙扎去向那個世界靠近。這種呈現方式使人們得到的是心靈的嚮往和憧憬。惟其如此,才真正完成了“劇本深層的詩意流貫”——就像《櫻桃園》的結局:在斧頭砍伐櫻桃樹的聲音中,櫻桃園的舊主人安尼雅感慨著:“永別了,我們的家!永別了,過去的時光!”而謝幕的則是老僕菲爾斯猶如讖語般的自語:“日子飛快過去,而生活好像還沒有開始。”整個劇作猶如“琴弦繃斷似的聲音”,憂鬱而縹緲地撩撥在觀眾的心頭。

巴金堪稱中國現代作家中憂鬱氣質最為鮮明的一位。“巴老的憂鬱也是一種世紀性的文化基調,因為巴老充滿敏感和良知,又具有強烈的反抗意識,因此不能不憂鬱。”[16]在某種意義上,“激流三部曲”中“高覺新”業已構成巴金式憂鬱的審美形象符碼:舊生活的轉型非常艱難而他在新、舊的進退中苦惱彷徨,他猶豫得那麼認真,中庸得那麼誠懇,最後帶來的卻是全域的破碎和自己的悲劇。這個人物因此具有“原型的價值”——20世紀中國“櫻桃園”式最後一代人的時代形象和文化心理的寫照。最足以表現巴金式憂鬱的是《憩園》。“《憩園》在情節結構、人物安排、抒情氣氛、象徵意味等諸多方面均借鑒了《櫻桃園》。”[15](P239)簡言之,有關人生意義和生存抉擇的矛盾在《憩園》中構成了一種歧路彷徨式的心境,一種沉重悲涼的人生況味。可以認為,巴金創作的憂鬱本色不只是規定了在藝術風格路線上的走勢,更重要的是,它使其本屬於一個時代的情感經由個人的痛切感受傳達了出來。

東北作家群中具有“櫻桃園情結”的作家是蕭紅和端木蕻良。蕭紅的一生飽受被放逐的寂寞、孤獨和痛苦,深深的憂悒與命定的荒涼感無可逃離地包裹著她的心靈,她以自己的人生感受和生存體驗去觀照她所熟悉的鄉土社會的生命形態,把自己的孤獨與憂傷、寂寞與悵惘,通過審美沉思轉化為作品的情感基調。《生死場》、《呼蘭河傳》都描寫著一群“永久不曉得,永久體驗不到靈魂”的人們對於生命價值的極度麻木與輕視,她以異乎尋常的平靜、冷淡的語調敘述死亡,這種契訶夫式的筆調讓人體味到的是比死亡更令人窒悶的生的悲涼。所有這些都使蕭紅的小說獲得一種深沉而凝重的憂悒美感。“對端木蕻良而言,憂鬱幾乎佔據了他的整個心靈空間。”[17]他通過《科爾沁旗草原》、《大地的海》、《鷺湖的憂鬱》來抒寫他如同土地般“沉鬱的憂鬱性”[18]。尤其是當國家落難、民族受辱、故鄉淪陷的心靈感受內化為他生命存在形式的本身,成為其創作審美體驗中必然具有的素質後,他的憂鬱便化為東北大地的憂鬱和整個中華民族的憂鬱。

阿來的《塵埃落定》以神似於《櫻桃園》的詩情和讓人心悸的悲憂,演繹了一段末代土司制度由沒落直至終結的歷史。神秘而古老的土司制度作為一種制度的徹底瓦解是中國歷史發展到20世紀的必然。於是,一個時代結束,另一個時代開始。這一切的一切,都反映了雪域高原在面臨變革前的動盪、彷徨、期待與困惑。作者在簡單而深刻的反思和節制而富有張力的敘述中蘊藏著無限深情的慨歎:當土司制度作為一種個人的情感承載體最終走向滅亡時,該是一種怎樣的難言的憂傷與惆悵。似如小說題名“塵埃落定”,作者將這一切表現得淒美浪漫,意趣橫生。加之小說文本從頭至尾籠罩、彌漫著藏傳佛教的命運輪回的宿命意識:盛極而衰,命運一旦運行,天上人間就沒有任何一種力量能夠逆轉它的運轉方向。所有這些都使人聯想起《櫻桃園》的謝幕者菲爾斯讖語般的喟歎。

比《塵埃落定》的悲憂多了幾分孤憤的是劉恒的《蒼河白日夢》和劉亮程的《一個人的村莊》。《蒼河白日夢》在百年滄桑的背景下重現了一個啟蒙主義理想在現代中國遭遇困境和失落的寓言。這個寓言講述了留洋回來籌辦火柴廠(“火柴”具有照亮黑暗和愚昧的啟蒙含義)並以實業救國的曹家二少爺最後陷入無能、無助、無可奈何的境地,只好鋌而走險自我毀滅的人生過程。從“蒼河”與“白日夢”兩個概念的蘊涵中,可以體味到滄海桑田、歲月如逝水、人生如夢的寓意。在敘事策略上,作者選擇了一個行將就木的百歲老人敘述百年興衰,企圖在情節發展的非連貫性與撲朔迷離的“蒼河白日夢”中回眸和尋覓警世與覺世的意味,是一種類似契訶夫式“櫻桃園情結”——“人類在世紀之交的困惑”。也許,在經歷了近一個世紀的改良人生、改造社會的實踐後,人們更有必要和理由對啟蒙主義信奉的“人類理性的進步”予以必要的反思甚至質疑。

劉亮程的散文集構建了一個意象——“一個人的村莊”。這個“村莊”如同艾略特的“荒原”、卡夫卡的“城堡”、梭羅的“瓦爾登湖”,它既是作家寂寞而又執著地觀察世界的起點,也是其藝術審美的核心和創作價值的源泉。劉亮程既沒有簡單美化,也沒有故意醜化,而是在一種矛盾和衝突的狀態中感受著鄉村、理解著鄉村;描述鄉村生活的樸野、粗放和盎然的詩意;訴說著鄉村生活的孤寂、單調和荒涼,乃至一種困苦,一種危機,一種天命中的孤獨無助、快樂和幸福。只是劉亮程將這種靈肉分裂的苦痛心態隱在了審美的詩意背後,讓人不易察覺。正是在對“一個人的村莊”的敘述中,劉亮程不僅表達出形而下的現實的苦難,更道出了對生命的困惑。

[參考文獻]:

[1]葉爾米洛夫•論契訶夫的戲劇創作[M]•北京:中國戲劇出版社,1985•

[2]劉曉南•以文字作畫[J]•名作欣賞,2006(4)•

[3]米蘭•昆德拉•雅克和他的主人[M]•上海:上海譯文出版社,2001•

[4]曹禺論戲劇[M]•成都:四川文藝出版社,1985•

[5]楊義文存:第2卷[M]•北京:人民出版社,1998•

[6]別爾嘉耶夫•自我認識[M]•上海:三聯書店,1997•

[7]龍泉明,汪雲霞•中國現代詩歌的智性建構——論卞之琳的詩歌藝術[J]•武漢大學學報,2000(4)•

[8]錢理群,等•中國現代文學三十年[M]•上海:上海文藝出版社,1987•

[9]艾青選集:第3卷[M]•成都:四川文藝出版社,1986•

[10]馬麗•論艾青詩歌的悲劇精神[J]•中國文學研究, 2005(4)•

[11]弗•納博科夫•論契訶夫[J]•世界文學,1982(1)•

[12]高爾基•文學寫照[M]•北京:人民文學出版社,1978•

[13]郭沫若•契訶夫在東方[N]•新華日報,1944-07-15•

[14]塗光群•五十年文壇親歷記•作家逸聞集[M]•瀋陽:遼寧教育出版社,2005•

[15]劉妍•契訶夫與中國現代文學[M]•上海:上海社會科學院出版社,2006•

[16]余秋雨•巴老和一個世紀——在巴金百歲誕辰的演講[J]•新世紀,2005(12)•

[17]張桃洲•憂鬱及憂鬱的幾個意象[J]•社會科學輯刊,1997(4)•

[18]端木蕻良•我的創作經驗[J]•萬象,1944年,第4卷第5期•

[作者簡介]楊經建(1955—),男,湖南省瀏陽市人,湖南師範大學文學院教授,主要從事中國現當代文學研究。

http://www.literature.org.cn/Article.aspx?ID=50516

上一篇:易卜生:世界百大作家36

下一篇:亨利•詹姆斯:世界百大作家38