2013-09-29 08:00:00阿楨

柏格曼:名導演11

英瑪•柏格曼

在製作《野草莓》(1957)時的英格瑪•柏格曼

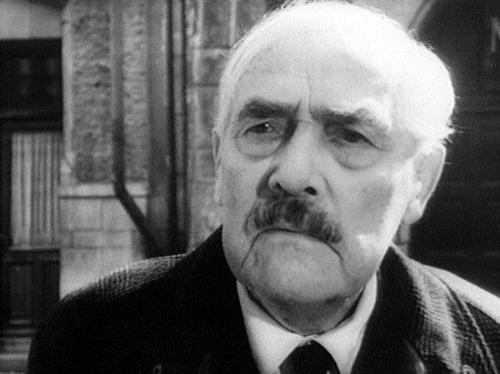

英格瑪•柏格曼的父親,艾瑞克•柏格曼,拍攝於斯德哥爾摩著名的教堂Hedvig Eleonora Church

英格瑪•柏格曼與跟他長期合作的電影攝影師史汶•尼克維斯特在1960年製作《猶在鏡中》(Såsom i en spegel)時的合影

英格瑪•柏格曼與女演員英格麗•圖林在《沉默》(Tystnaden,1963年 )製作時的合影

英格瑪•柏格曼(瑞典語:Ernst Ingmar Bergman[1],1918年7月14日-2007年7月30日),瑞典電影、劇場、以及歌劇導演。他出生於一個路德會傳敎士的家庭,最著名的作品包括《第七封印》(het Sjunde inseglet,1957年)與《野草莓》(Smultronstället,1957年)。柏格曼從他對人類狀態的探索中,發現了憂鬱與絕望,同時也發現喜劇與希望。除了導演之外,柏格曼也為他大多數的電影作品撰寫劇本。他被譽為近代電影最偉大且最有影響力的導演之一。[2]

他導演過62部電影,多數自行編劇,也導演超過170場的戲劇。他所喜愛合作的國際知名演員有麗芙•烏曼與馬克斯•馮•賽多。他大部分的電影都取景自故鄉瑞典,主題多是冷酷的,處理痛苦與瘋狂。

柏格曼活躍了超過60年,但他的事業在1976年受到嚴重挫折,當時他被指控逃漏所得稅。在一場拙劣的刑事偵查之後,他終止一系列待完成的製作,關閉他的工作室,並且自我放逐至德國八年。

生平

英格瑪•柏格曼出生於瑞典的烏普薩拉。父親艾瑞克•柏格曼是路德會丹麥派的牧師,後來成為瑞典國王的專屬牧師;母親是女演員卡琳•艾葛伯隆(Karin Åkerblom或Karin Bergman)。關於宗教的形象與討論圍繞著他的成長。他的父親是相當保守的教區牧師,也是個嚴父:英格瑪曾因為像尿濕床這樣的過錯而被鎖在黑暗的衣櫥中。「當父親在講壇上傳道,群眾在禱告、歌頌或聆聽時,」英格瑪•柏格曼在他的自傳《魔燈》(Laterna Magica)之中寫到:

“ 我沉浸在教堂的神秘世界之中:矮拱門、厚牆、永恆的氣味,陽光在牆上、天花板上的中世紀圖繪、雕刻上顫動著。一個人的想像力所能企望的,那裡都有──天使、聖徒、龍、末日預言、惡魔、人。”

雖然他在一個虔誠的路德教家庭中長大,但是柏格曼卻陳述了直到創作《冬之光》(Nattvardsgästerna,又譯為《冬日之光》)之後,才接受了他在八歲便喪失了信仰。[3]

柏格曼在劇場與電影上的興趣很早就開始了:

“ 在九歲的時候,他用一整套的錫兵玩具換得一個電池式魔燈(magic lantern)式攝影機,這個改變了他一生志向的東西。他回憶說在那一年內他介由玩這一個「玩具」在家裡擁有了一個完整的私密世界。他製作他自己的場景、木偶與燈光效果,並用木偶表演,他自己做旁白演出奧古斯特•斯特林堡的戲劇作品。[4] ”1934年,在柏格曼16歲的時候,被送到德國的朋友家度暑假。人們普遍相信他在威瑪出席了納粹黨的集會活動並見到阿道夫•希特勒[5] 。之後他在自傳《魔燈》(Laterna Magica)中寫到有關他逗留在德國時,德國家庭如何把一幅阿道夫•希特勒的肖像放在他床邊的牆上的內容,並且還寫下了「多年來,我在希特勒的立場上,為他的成功而高興,也為他的失敗而悲傷」[6] 這樣的文字。

他服了兩期五個月的義務兵役。

1937年,柏格曼進入斯德哥爾摩大學學院(後來的斯德哥爾摩大學)就讀,主修文學與藝術。他花了大部分的時間在學生戲院中,而且變成了「名副其實的電影耽溺者」(genuine movie addict)[5]。同一時間,一個無事實根據的牽連使得他跟他父親在後來幾年中決裂。雖然他沒有從學校畢業,他還是寫了很多的劇本,有些是歌劇,而且變成戲院裡的助理導演。當他1942年在戲院工作時,他第一次有機會執導他自己的劇本《Caspar's Death》。這齣劇交給瑞典電影行業協會的成員觀看,並且為他帶萊了一個寫電影劇本的工作。

1943年,他與愛絲•費雪結婚。

1960年代末,柏格曼在瑞典哥德蘭的法羅島生活了很長時間,並在這裡製作創作了許多電影。

逃稅指控與放逐

1976年是英格瑪•柏格曼的生命中最受創傷的一年。在當年1月30日,當在斯德哥爾摩的皇家劇院排練奧古斯特•斯特林堡的《死亡之舞》的時候,被兩個便衣警察以逃漏所得稅的罪名將其如同一個普通刑事犯般地拘捕了。柏格曼在這個事件上受到很大打擊,他遭受的恥辱導致他神經崩潰,最終因憂鬱症入院接受治療。

調查把重心集中在一筆宣稱1970年在柏格曼的瑞典公司Cinematograf與它的瑞士子公司Persona之間,總值500,000克朗的交易(子公司設立的目的大多是用在付給外國籍演員的薪資)。柏格曼在1974年被瑞典中央銀行通知之後解散了子公司Persona,並隨後提出所得報告。1976年3月23日,特別檢察官安德斯•努德納德勒(Anders Nordenadler)取消了對柏格曼的告訴,並說這樣宣稱的「犯罪」並沒有法律基礎,就相當是「控告一個人偷了他自己的車子」。[7] 瑞典國內稅務署主席Gösta Ekman將軍則為該調查辯護,說此調查已經論及重要的法律材料,並且對待柏格曼跟其他嫌疑犯一樣平等。他對柏格曼離開瑞典表示了些許遺憾,希望當調查結果表示柏格曼並沒有做錯事情之後,他能成為「更堅強」的人。[8]

雖然告訴已經被取消,但柏格曼持續了一段時間的擔憂,害怕他再也不能回到導演工作上。他最後終於從驚嚇中恢復,但是儘管瑞典首相奧洛夫•帕爾梅與許多政治界和電影界的大人物再三請求,他還是發誓再也不在瑞典工作。他關閉了他自己在波羅的海中荒蕪的法羅島上的工作室,停止了兩部正在進行的電影拍攝計畫,並且在德國慕尼黑自我放逐。瑞典電影學院的校長哈利•舒恩估計了柏格曼自我放逐的直接損失為金額上約一千萬克朗以及喪失了數以百計的工作機會。[9]

從放逐中回歸

雖然英格瑪•柏格曼在1978年年中才從慕尼黑繼續經營事業,但是他似乎已經克服一些來自母國給他的痛苦。這年七月他回到瑞典,在法羅島慶祝他六十歲生日,並且恢復他部分在皇家劇院導演工作。為了使他的回歸增光,瑞典電影學院設立了一個新獎項─「英格瑪•柏格曼獎」(Ingmar Bergman Prize)以獎勵年度在電影製作上有傑出表現的人。[10]

然而,他在1984年之前依然待在慕尼黑。有一個完成於2005年的法羅島對於柏格曼最後的訪談中,柏格曼提到在自我放逐的日子中傷害非常大,他實際上失去了人生中珍貴的八年時光。[11] 柏格曼於2003年12月從電影工作中退休。他在2006年10月動了臀部手術並且復原得很慢。2007年7月30日,他在睡夢中[12] 於他法羅島的家中安祥地過世,享壽89歲[13]。另一個知名的電影導演米開朗基羅•安東尼奧尼也在同一天過世。2007年8月18日,他在法羅島私人喪禮中下葬。他在該島上的墓地位置目前是個秘密。雖然他葬於法羅島,但是他的名字與生日已經在他死前數年就刻寫在斯德哥爾摩省Norrtälje自治區Roslagsbro墓園中他妻子的名字下面,代表他曾經希望葬在這裡。

電影工作

世界上的許多電影工作者,包括美國的伍迪•艾倫、大衛•林奇[14]、史丹利•庫柏力克[15] 與勞勃•阿特曼、丹麥導演拉斯•馮•提爾、波蘭導演克里斯多夫•奇士勞斯基、俄羅斯導演安德烈•塔科夫斯基[16]、與南韓導演朴贊郁,都曾經說他們的電影作品深深受到柏格曼的電影影響。伍迪•艾倫說柏格曼「可能是自從電影被創造以來,最偉大的電影藝術創作者」。[17]

電影事業

柏格曼開始他的電影工作是在1941年從事劇本寫作,但他第一個完成的主要作品是1944年他幫《折磨》(Hets,或譯《狂亂》)寫的劇本,由歐夫•荀柏格導演。除了撰寫劇本之外,他同時也獲得到這部電影作品的副導演職位。在他的第二部自傳《影像:電影在我的生命》(Images : My Life in Film)中,柏格曼敘述這個由外人執導的電影可以當作是他實際上執導的初登場。[18] 這部影片在國際上的成功使得柏格曼在一年後得到他第一次導演電影的機會。接下來的十年之中,他編寫並執導了超過一打電影,包括1949年的《牢獄》(Fängelse)與1953年的《裸夜》(Gycklarnas afton,又譯為《鋸屑與金箔》或《小丑之夜》)。

柏格曼獲得第一次國際上的成功是在《夏夜微笑》(Sommarnattens leende,或譯為《夢》,1955年)這部作品,這部影片在之後的坎城影展贏得「最佳詼諧詩意獎」(Best poetic humor)並入圍金棕櫚獎。而兩年之後,柏格曼最知名的兩部電影出爐:《第七封印》(Det Sjunde inseglet,1957年)與《野草莓》(Smultronstället,1957年)。《第七封印》在坎城影展入圍金棕櫚獎並且獲得評審團特別獎;而《野草莓》則獲得1958年的第8屆柏林國際影展金熊獎。

柏格曼在之後的20年中大量製作電影。在1960年代初期,他指導了一系列探索信仰與對神的懷疑這類議題的三部曲:《猶在鏡中》(Såsom i en spegel,又譯為《穿過黑暗的玻璃》,1961年)、《冬之光》(Nattvardsgästerna,又譯為《冬日之光》,1962年)與《沉默》(Tystnaden,1963年)。1966年,他執導了《假面》(Persona),他認為這部電影是他一生中最重要的作品之一。而這部電影贏得一些獎項,很多的評論家都認為這是他的大師之作也是他製作的電影作品中最好的其中一部。柏格曼認為這部電影與接下來的《哭泣與耳語》(Viskningar och rop,又譯為《呼喊和細語》或《喊叫與耳語》,1972年 )是他兩部最重要的電影作品。在這段期間其他著名的電影作品包括《處女之泉》(Jungfrukällan,又譯為《處女泉》,1960年)、《狼的時刻》(Vargtimmen,1968年)、《羞恥》(Skammen,1968年)與《激情》(En Passion,又譯為《安娜的激情》、《安娜的情慾》或是《情事》,1969年)。在這段時間,柏格曼也為瑞典電視台廣為製作了許多影片。兩部最有名的作品就是《婚姻場景》(Scener ur ett äktenskap,又譯為《婚姻生活》,1973年)和《魔笛》(Trollflöjten,1975年)。

在1976年柏格曼因為逃稅被逮捕之後,他發誓他再也不在自己的母國製作電影。他關閉了他在法羅島上他自己的電影工作室,並且開始自我放逐。他主要思考在美國工作的可能性,他的下一部電影作品《蛇蛋》(The Serpent's Egg,又譯為《噩兆》,1977年)是一部德美合資的電影,也是他第一部並且是唯一一部英語電影。一年之後又製作另一部英國挪威合資的電影作品《秋光奏鳴曲》(Höstsonaten,1978年)。這部影片由英格麗•褒曼主演,並且是這個時期最著名的電影之一。另一部他執導的電影作品是《傀儡生活》(Aus dem Leben der Marionetten,又譯為《木偶生命》,1980年),是一部英德合資作品。

1982年,他短暫回到他的母國並執導《芬妮和亞歷山大》(Fanny och Alexander),這部電影不像他過去的電影作品,是針對普羅大眾而拍攝,但是這部電影卻被專家批評過度膚淺且商業化。[19] 柏格曼說這部電影作品將是他最後一部電影作品,而這之後他將專注在執導劇場戲劇上面。在這之後,他寫了許多電影劇本並執導一些電視特輯。有一些之前在電視上呈現的製作作品也被轉移到劇場上演出。這樣的作品中的最後一部是《夕陽舞曲》(Saraband,或譯《薩拉邦德》,2003年),是《婚姻場景》(Scener ur ett äktenskap,又譯為《婚姻生活》)的續集。柏格曼執導這部作品時已經84歲了。

定目劇團

柏格曼發展了他自己的「定目劇團」(repertory company),建立了在他的電影作品中固定演出的瑞典演員班底,包括馬克斯•馮•賽多、碧比•安德森、哈麗葉•安德森、厄蘭•約瑟夫森、英格麗•圖林與甘納爾•布耶恩施特蘭德,這些演員都有在至少五部柏格曼的電影作品中演出。挪威女演員麗芙•烏曼在九部柏格曼的電影作品以及一部電視作品《夕陽舞曲》(Saraband,或譯《薩拉邦德》)中演出,是最後加入這個團體的成員(在1966年《假面》(Persona)拍攝時加入),最後則成為柏格曼最親密的協助者,無論是藝術上或是個人上。他們一起生了一個女兒琳•烏爾曼(1966年出生)。

斯德哥爾摩北邊的Filmstaden片廠,是非常多柏格曼電影中內景拍攝的地方

在1953年,柏格曼開始跟他的電影攝影師史汶•尼克維斯特合作。他們兩個建立且維持良好交流的合作關係,使得柏格曼到拍攝那天前都不用擔心毎一個鏡頭的構圖。在拍攝那天早上,柏格曼通常會簡單的跟尼克維斯特說明他所希望的情境跟構圖,然後讓尼克維斯特一整天不被打斷或是被評論地拍攝,直到最後討論隔天的後製工作為止。

電影資金

根據柏格曼自己的帳目,他從未遇過資金的問題。他為此想了兩個原因:一是因為他從未住在美國,所以他不會著迷於電影票房的收入;二是因為他的電影作品都是傾向於低預算的製作。舉個例來說,《哭泣與耳語》總共花費約450,000美元,而《婚姻場景》─總共六集的電視劇─只花了200,000美元。

拍攝技巧

成為一個導演,柏格曼擁有優秀的洞察力與才華,並願意與演員互不侵犯的相處。柏格曼認為自己必須在他們身上負非常大的責任,將他們視為心理上時常受傷的合作者。他說導演必須要對演員坦承並支持,使得他們可以在他們的表演工作上表現到最好。柏格曼鼓勵青年導演不要執導任何沒有「意念」(message)的電影作品,而是要等待「意念」的出現之後才執導,總有一天就可以承認他自己不是每次都能確定他電影作品中「意念」的呈現。

柏格曼通常自己寫他電影作品的劇本,在真正下筆書寫之前會構思數個月甚至數年,他認為下筆的這段時間是稍微有點冗長且乏味的。他早期的電影作品結構非常的精密嚴謹,這些劇本都是來自於他自己撰寫或是與其他作者合作寫成的。柏格曼敘述他晚期的電影作品說,當重大場合時,他的演員會希望作一些跟他原本所期待不一樣的表現,他會讓他們自由發揮;而如果限制他們的發揮,這樣的結果往往都是一場災難。隨著他的電影生涯的進展,柏格曼增加讓他的演員們即興演出他們的對白。在他最後幾部電影作品中,他只寫下關於某個場景的意念訊息,而允許他的演員們決定確實的對白。

當觀看日誌時,柏格曼非常著重批判而非情感的重要性,他說他不會問自己這部作品是好還是壞,而是問自己這部作品已經足夠了,還是還需要重拍。

題材

他的電影作品通常在處理失敗、孤獨與信仰的存在問題,他的電影作品也傾向直接表現而非明顯的形式化。柏格曼最知名電影中的其中一部作品《假面》,就是在柏格曼作品中同時包含存在主義與前衛風格的傑出作品。

雖然他電影作品中討論的議題是理智的,性慾的處理在他大部分的電影作品中依然十分的明顯突出,不管是中世紀的瘟疫(如《第七封印》),或是20世紀初期烏普薩拉的上層階級家庭生活(如《芬妮和亞歷山大》),或是當代的社會異化問題(如《沉默》)等等皆是如此。他電影作品中的女性角色通常比男性角色碰觸到更多的性議題,而且她們並不害怕去公開表示這樣的議題,有時候會用非常驚人明顯的方式公開(如《哭泣與耳語》),這樣的形式也建立了柏格曼電影作品的風格。1960年時代雜誌將他選入封面人物,他則在封面故事中稱自己這樣的風格為「影像的魔術師」(the conjurer)。在《花花公子》雜誌1964年的專訪中,他說到:「...性愛的表現形式是非常重要的,特別是對我來說,最重要的是,我一點都不想只拍純粹理智的電影。我希望觀眾們可以去感受,去感覺我的電影作品。這個對我來說比起他們去理解我的電影作品來的更為重要許多。」柏格曼說,電影是他索求無度的情婦。而一些在他電影作品中主演的女演員後來也變成他真實生活中的與電影創作上雙重的情婦。

愛情——瘋狂的、挫敗的、不明說的、厭惡的——是他許多電影作品的討論主旨,這樣的風格也許是從《冬之光》開始的。他說,在這些電影作品中,他「將牧師所缺乏的信仰與他之前情婦的競爭作對比,將她的怨恨帶點宗教色彩,去幫助他透過凡人的愛情去了解精神心靈上的辯解。」

柏格曼對電影生涯的內省

當被問到關於他的電影作品時,柏格曼說他把《冬之光》[20]、《假面》與《哭泣與耳語》視為表現最好的作品;但是在2004年所作的訪談之中,柏格曼說他覺得他自己的電影作品令人沮喪,他再也不能夠觀賞它們。[21] 在這些電影作品中,他說,他設法做到使表現手法可以推展到極限。

當他指責那些評論家把他的三部電影作品(《猶在鏡中》、《冬之光》與《沉默》)當作是已經安排好的三部曲,他說他沒有預設要把這三部作品連結在一起,而且他也看不出這三部作品有什麼共同的中心思想[22],這樣的言論反駁了柏格曼在1964年自己寫下的電影簡介,當時他把三部電影的劇本出版在同一冊書上時說:「這三部電影處理簡約的問題。《猶在鏡中》確實贏得讚賞。《冬之光》確實深入人心。《沉默》是神的沉默,否定的銘刻。因此,它們可以組成一個三部曲。」標準收藏版公司認為這三部電影作品是三部曲,因為他們把這三部電影製成三片DVD,然後做成一個合輯發行。

值得一提的是柏格曼如同許多有創意的藝術家一樣,有時候傾向於用概括的方式來描述自己,即使在他自己的作品上也是如此,而且在許多場合中─例如在訪談集《柏格曼論柏格曼》(Bergman on Bergman)裡面─他敘述說《沉默》意指宗教問題變成他電影作品中主要的關注焦點這樣的時期的結束。

劇場工作

雖然柏格曼通常都因他在電影藝術上的貢獻而廣為知名,但是他終其一生也是一個非常活耀且多產的劇場導演。他畢業後的第一部工作是擔任斯德哥爾摩一個劇場的儲訓導演。他26歲時變成赫爾辛堡城市劇院的劇場總監,也是當時歐洲最年輕的劇場總監。他在赫爾辛堡停留了三年,之後在1946年到1949年之間成為哥德堡城市劇院的導演。

他在1953年成為馬爾默城市劇院的導演,並且連任了七年。許多他電影作品之中知名的演員也都是他在劇場一起合作的夥伴中挖掘出來的,而且在他1960年代的電影作品中演出的「柏格曼團隊」(Bergman troupe)裡面的很多人都是出身於馬爾默城市劇院。他在1960年到1966年期間在斯德哥爾摩的皇家劇院擔任導演,並在1963年到1966年之間擔任皇家劇院的總監。

在他因為逃稅事件離開瑞典之後,他在1977年至1984年期間成為德國慕尼黑的慕尼黑居民劇院的導演。他直到1990年代依然活耀於劇場界。

柏格曼結了五次婚:

1943年3月25日 – 1945年,與愛絲•費雪,編舞家與舞者(離婚)子女:

妮娜•柏格曼,女演員,1943年出生.

1945年7月22日 – 1950年,與Ellen Lundström,編舞家與電影導演 (離婚) 子女:

艾娃•柏格曼,電影導演,1945年出生

Jan Bergman,電影導演(1946年─2000年)

雙胞胎Mats Bergman與安娜•柏格曼,皆是演員與電影導演,1948年出生

1951年 – 1959年,與Gun Grut,記者 (離婚) 子女:

Ingmar Bergman Jr,飛機機長,1951年出生

1959年 – 1969年,與凱比•拉雷特, 鋼琴家 (離婚) 子女:

丹尼爾•柏格曼,電影導演,1962年出生

1971年11月11日 – 1995年5月20日,與伯爵英格莉•馮•羅森(或Ingrid Karlebo) (鰥居) 子女:

瑪莉亞•馮•羅森,作家,1959年出生

前四次婚姻都是因離婚而結束,最後一次婚姻則是因妻子死於胃癌而結束。

他也跟女演員麗芙•烏曼生了作家琳•烏爾曼。所以,柏格曼總共有九個子女。只有其中一個小孩的母親未跟他結過婚。在他和瑪莉亞•馮•羅森的母親結婚時,她已經有12歲大了。

除了他的婚姻之外,柏格曼還有與哈里特•安德森有親密關係。

獲獎

奧斯卡金像獎

1971年,柏格曼獲得奧斯卡金像獎的俄文•撒爾伯格紀念獎(The Irving G. Salberg Memorial Award)他的電影作品中有三部獲得奧斯卡金像獎的最佳外語片獎:《處女之泉》(Jungfrukällan)於1961年獲獎;《猶在鏡中》(Såsom i en spegel)於1962年獲獎;《芬妮和亞歷山大》(Fanny och Alexander)於1984年獲獎

入圍最佳原創劇本獎:《野草莓》(Smultronstället)於1960年

入圍最佳原創劇本獎:《猶在鏡中》(Såsom i en spegel)於1963年

入圍最佳原創劇本獎:《哭泣與耳語》(Viskningar och rop)於1974年

入圍最佳影片獎:《哭泣與耳語》(Viskningar och rop)於1974年

入圍最佳導演獎:《哭泣與耳語》(Viskningar och rop)於1974年

入圍最佳導演獎:《面對面》(Ansikte mot ansikte)於1977年

入圍最佳原創劇本獎:《秋光奏鳴曲》(Höstsonaten)於1979年

入圍最佳原創劇本獎:《芬妮和亞歷山大》(Fanny och Alexander)於1984年

入圍最佳導演獎:《芬妮和亞歷山大》(Fanny och Alexander)於1984年

英國電影學院獎

入圍最佳電影獎:《面孔》(Ansiktet)於1960年

入圍最佳外語電影獎:《芬妮和亞歷山大》(Fanny och Alexander)於1984年

凱撒電影獎

入圍最佳外語電影獎:《{{link-en|魔笛 (電影)|The Magic Flute (1975 film)|魔笛]]》(Trollflöjten)於1976年

入圍最佳外語電影獎:《秋光奏鳴曲》(Höstsonaten)於1979年

獲得最佳外語電影獎:《芬妮和亞歷山大》(Fanny och Alexander),於1984年獲獎

入圍最佳歐洲電影獎:《夕陽舞曲》(Saraband)於2005年

坎城影展

獲得最佳詼諧詩意獎:《夏夜微笑》(Sommarnattens leende),於1955年獲獎

入圍金棕櫚獎:《夏夜微笑》(Sommarnattens leende)於1955年

獲得評審團特別獎:《第七封印》(Det Sjunde inseglet),於1957年獲獎

入圍金棕櫚獎:《第七封印》(Det Sjunde inseglet)於1957年

獲得最佳導演獎:《生命的邊緣》(Nära livet),於1958年獲獎

入圍金棕櫚獎:《生命的邊緣》(Nära livet)於1958年

獲得特別推薦獎(Special Mention):《處女之泉》(Jungfrukällan),於1960年獲獎

入圍金棕櫚獎:《處女之泉》(Jungfrukällan)於1960年

獲得技術大獎(Technical Grand Prize):《哭泣與耳語》(Viskningar och rop),於1972年獲獎

獲得棕櫚之手獎(Palm of Palms),於1997年獲獎

獲得天主教人道精神獎(Prize of the Ecumenical Jury),為他全部的電影作品而頒發的特別獎,於1998年獲獎

金球獎

入圍最佳導演獎:《芬妮和亞歷山大》(Fanny och Alexander)於1984年

柏林影展[編輯]

獲得金熊獎:《野草莓》(Smultronstället),於1958年獲獎

獲得天主教人道精神獎(OCIC Award):《猶在鏡中》(Såsom i en spegel),於1962年獲獎

入圍金熊獎:《猶在鏡中》(Såsom i en spegel)於1962年

其他獎項

阿根廷影評家協會獎

獲得特別美洲兀鷹獎(Special Condor):《夕陽舞曲》(Saraband),於2005年獲獎

丹麥波迪電影獎

獲得最佳歐洲電影獎:《夏夜微笑》(Sommarnattens leende),於1957年獲獎

獲得最佳歐洲電影獎:《野草莓》(Smultronstället),於1959年獲獎

獲得最佳歐洲電影獎:《哭泣與耳語》(Viskningar och rop),於1974年獲獎

獲得最佳歐洲電影獎:《秋光奏鳴曲》(Höstsonaten),於1979年獲獎

波蘭Camerimage影展

獲得終生最佳雙人組(導演-攝影師)特別獎:1998年與史汶•尼克維斯特共享

義大利奧斯卡獎

獲得最佳外語片導演獎:《哭泣與耳語》(Viskningar och rop),於1974年獲獎

獲得最佳外語片導演獎:《芬妮和亞歷山大》(Fanny och Alexander),於1984年獲獎

獲得最佳外語片獎:《芬妮和亞歷山大》(Fanny och Alexander),於1984年獲獎

獲得最佳外語片劇本獎:《芬妮和亞歷山大》(Fanny och Alexander),於1984年獲獎

獲得魯奇諾•維斯康蒂獎,於1986年獲獎

美國導演工會獎

入圍傑出導演成就獎:《芬妮和亞歷山大》(Fanny och Alexander)於1984年

獲得終身成就獎,於1990年獲獎

歐洲電影獎

獲得終身成就獎,於1988年獲獎

法國電影評論協會獎(French Syndicate of Cinema Critics)

獲得最佳外語片獎:《芬妮和亞歷山大》(Fanny och Alexander),於1984年獲獎

義大利吉馮尼電影節

獲得「Nocciola d'Oro」獎,於1983年獲獎

瑞典金甲蟲獎

獲得最佳導演獎:《沉默》(Tystnaden),於1964年獲獎

獲得最佳導演獎:《芬妮和亞歷山大》(Fanny och Alexander),於1983年獲獎

獲得最佳劇本獎:《善意的背叛》(Den Goda Viljan),於1993年獲獎

義大利電影新聞記者協會銀兔獎

獲得最佳外語片導演獎:《野草莓》(Smultronstället),於1960年獲獎

獲得最佳外語片導演獎:《第七封印》(Det Sjunde inseglet),於1961年獲獎

獲得最佳外語片導演獎:《哭泣與耳語》(Viskningar och rop),於1974年獲獎

獲得最佳外語片導演獎:《秋光奏鳴曲》(Höstsonaten),於1979年獲獎

獲得最佳外語片導演獎:《芬妮和亞歷山大》(Fanny och Alexander),於1984年獲獎

芬蘭胡西獎

獲得最佳外語片導演獎:《哭泣與耳語》(Viskningar och rop),於1975年獲獎

堪薩斯市影評人協會獎

獲得最佳導演獎:《哭泣與耳語》(Viskningar och rop),於1974年獲獎

電影旬報賞

獲得最佳外語片導演獎:《處女之泉》(Jungfrukällan),於1962年獲獎

獲得最佳外語片獎:《處女之泉》(Jungfrukällan),於1962年獲獎

獲得最佳外語片獎:《野草莓》(Smultronstället),於1963年獲獎

阿根廷馬塔布拉塔影展

獲得最佳影片獎:《野草莓》(Smultronstället),於1959年獲獎

美國國家評論協會獎

獲得特別褒揚獎,於1959年獲獎

獲得最佳導演獎:《哭泣與耳語》(Viskningar och rop),於1973年獲獎

獲得最佳導演獎:《秋光奏鳴曲》(Höstsonaten),於1978年獲獎

美國國家影評人協會獎

獲得最佳導演獎:《假面》(Persona),於1968年獲獎

獲得最佳導演獎:《羞恥》(Skammen)與《狼的時刻》(Vargtimmen),於1969年獲獎

獲得最佳導演獎:《激情》(En Passion),於1971年獲獎

獲得最佳劇本獎:《哭泣與耳語》(Viskningar och rop),於1973年獲獎

獲得最佳劇本獎:《婚姻場景》(Scener ur ett äktenskap),於1975年獲獎

獲得特別獎:《魔笛》(Trollflöjten),因證明了如何將令人快樂的歌劇拍成電影作品而於1975年獲獎

紐約影評人協會獎

獲得最佳導演獎:《哭泣與耳語》(Viskningar och rop),於1973年獲獎

獲得最佳劇本獎:《哭泣與耳語》(Viskningar och rop),於1973年獲獎

獲得最佳劇本獎:《婚姻場景》(Scener ur ett äktenskap),於1974年獲獎

獲得最佳導演獎:《芬妮和亞歷山大》(Fanny och Alexander),於1983年獲獎

西班牙聖后迪獎(Sant Jordi Awards)

獲得特別獎:《夕陽舞曲》(Saraband),於2006年獲獎

威尼斯影展

入圍金獅獎:《黑暗中的音樂》(Musik i mörker)於1948年

獲得Italian Film Critics Award:《第七封印》(Det Sjunde inseglet),於1958年獲獎

獲得評審團特別獎:《面孔》(Ansiktet),於1959年獲獎

入圍金獅獎:《面孔》(Ansiktet)於1959年

獲得生涯金獅獎(Career Golden Lion),於1971年獲獎

獲得威尼斯影展影評人費比西獎:《芬妮和亞歷山大》(Fanny och Alexander),於1983年獲獎

電影作品

《危機》(Kris),1946年

《雨中情》(Det regnar på vår kärlek),1946年

《開往印度之船》(Skepp till India land),1947年

《黑暗中的音樂》(Musik i mörker),1948年

《停靠港》,(Hamnstad,又譯作《港口的呼喚》或《愛慾之港》),1948年

《牢獄》(Fängelse),1949年

《饑渴》(Törst,又譯為《三段奇怪的愛》或《三個陌生的情人》),1949年

《喜悅》(Till glädje,又譯為《歡樂頌》),1950年

《不能在此發生》(Sånt händer inte här,又譯為《高度緊張》),1950年

《夏日插曲》(Sommarlek,又譯為《夏日戀曲》),1951年

《女人的秘密》(Kvinnors väntan,又譯為《等待的女人》或《女人的期待》),1952年

《莫妮卡在夏天》(Sommaren med Monika,又譯作《不良少女莫妮卡》或《莫妮卡》),1953年

《裸夜》(Gycklarnas afton,又譯為《鋸屑與金箔》或《小丑之夜》),1953年

《愛的一課》(En Lektion i kärlek,或譯為《戀愛課程》),1954年

《秋日之旅》(Kvinnodröm),1955年

《夏夜微笑》(Sommarnattens leende,或譯為《夢》),1955年

《Bakomfilm smultronstället》,1957年

《第七封印》(Det Sjunde inseglet),1957年

《野草莓》(Smultronstället),1957年

《生命的邊緣》(Nära livet,又譯為《生命的門檻》),1958年

《面孔 (電影)》(Ansiktet,又譯為《魔術師》),1958年

《處女之泉》(Jungfrukällan,又譯為《處女泉》),1960年

《魔鬼的眼睛》(Djävulens öga),1960年

《猶在鏡中》(Såsom i en spegel,又譯為《穿過黑暗的玻璃》),1961年

《冬之光》(Nattvardsgästerna,又譯為《冬日之光》),1962年

《沉默》(Tystnaden),1963年

《這些女人們》(För att inte tala om alla dessa kvinnor),1964年

《假面》(Persona),1966年

《刺激》(Stimulantia)中的其中一段〈Daniel〉,1967年

《狼的時刻》(Vargtimmen),1968年

《羞恥》(Skammen),1968年

《激情》(En Passion,又譯為《安娜的激情》、《安娜的情慾》或是《情事》),1969年

《接觸》(Beröringen),1971年

《哭泣與耳語》(Viskningar och rop,又譯為《呼喊和細語》或《喊叫與耳語》),1972年

《婚姻場景》(Scener ur ett äktenskap,又譯為《婚姻生活》),1973年

《面對面》(Ansikte mot ansikte),1976年

《蛇蛋》(The Serpent's Egg,又譯為《噩兆》),1977年

《秋光奏鳴曲》(Höstsonaten),1978年

《傀儡生活》(Aus dem Leben der Marionetten,又譯為《木偶生命》),1980年

《芬妮和亞歷山大》(Fanny och Alexander),1982年

《卡琳的面孔》(Karins ansikte),1984年

《紀錄芬妮和亞歷山大》(Dokument Fanny och Alexander),1986年

電視作品

《Herr Sleeman kommer》,1957年

《Venetianskan》,1958年

《狂犬病》(Rabies),1958年

《Oväder》,1960年

《Ett Drömspel》,1963年

《唐璜》(Don Juan),1965年

《儀式》(Riten,或譯《祭典》),1969年

《法羅1969》(Fårödokument 1969),1970年

《Misantropen》,1974年

《魔笛》(Trollflöjten),1975年

《法羅1979》(Fårö-dokument 1979),1979年

《Hustruskolan》,1983年

《排演之後》(Efter repetitionen),1984年

《受祝福的人》(De Två saliga),1986年

《薩德夫人》(Markisinnan de Sade),1992年

《貝卡恩特納》(Backanterna),1993年

《最後的加斯普》(Sista skriket),1995年

《小丑面前》(Larmar och gör sig till,或譯《空虛和無法呼吸》),1997年

《比爾德馬卡納》(Bildmakarna),2000年

《夕陽舞曲》(Saraband,或譯《薩拉邦德》),2003年

電影劇本

《折磨》(Hets,或譯《狂亂》),1944年,由歐夫•荀柏格執導

《長相思》(Kvinna utan ansikte,或譯《沒有面孔的女人》),1947年,由莫蘭德•古斯塔夫執導

《伊娃》(Eva),1948年,由莫蘭德•古斯塔夫執導

《Medan staden sover》,1950年,由Lars Erik Kjellgren執導

《離婚 (電影)》(Frånskild),1951年,由莫蘭德•古斯塔夫執導

《Sista paret ut》,1956年,由歐夫•荀柏格執導

《Lustgården》,1961年,由阿爾夫•克林執導

《善意的背叛》(Den Goda Viljan),1992年,由比爾•奧古斯特

《星期天的孩子》(Söndagsbarn),1992年,由丹尼爾•柏格曼執導

《私人談話》(Enskilda samtal),1996年,由麗芙•烏曼執導

《狂情錯愛》(Trolösa,或譯《不忠》,《背信棄義》),2000年,由麗芙•烏曼執導

舞台劇與廣播劇

下列是英格瑪•柏格曼曾經執導過的舞台劇與/或廣播劇:[23]

《向外駛去》(Outward Bound),1938年,於奧爾夫先生戲院(Mäster Olofs-gården),由Sutton Vane編劇

《Galgmannen/Guldkarossen》,1939年,於奧爾夫先生戲院(Mäster Olofs-gården),由Axel E. Bentzonich(編Galgmannen)與Runar Schildt(編Guldkarossen)編劇

《幸運兒佩爾的旅程》(Lycko-Pers resa),1939年,於奧爾夫先生戲院(Mäster Olofs-gården),由奧古斯特•斯特林堡編劇

《Evening Cabaret For the Entire Family》,1939年,於奧爾夫先生戲院(Mäster Olofs-gården)

《Höstrapsodi/Les Romanesques》,1939年,於奧爾夫先生戲院(Mäster Olofs-gården),由Doris Rönnqvist(編Höstrapsodi)與愛德蒙•羅斯丹(Edmond Rostand,編Les Romanesques)編劇

《Jul/Advent》,1939年,於奧爾夫先生戲院(Mäster Olofs-gården),由奧古斯特•斯特林堡(編Advent)編劇

《Han som fick leva om sitt liv》,1939年,於奧爾夫先生戲院(Mäster Olofs-gården),由拉格奎斯特編劇

《I Betlehem》,1940年,於奧爾夫先生戲院(Mäster Olofs-gården)

《黑手套》(Svarta handsken),1940年,於奧爾夫先生戲院(Mäster Olofs-gården),由奧古斯特•斯特林堡編劇

《馬克白》,1940年,於奧爾夫先生戲院(Mäster Olofs-gården),由威廉•莎士比亞編劇

《The Hour Glass/The Pot of Broth》,1940年,於奧爾夫先生戲院(Mäster Olofs-gården),由威廉•巴特•葉慈編劇

《Return》,1940年,於奧爾夫先生戲院(Mäster Olofs-gården)

《Pelikanen》,1940年,於斯德哥爾摩的Kårhusscenen,由奧古斯特•斯特林堡編劇

《The Melody that Disappeared》,1940年,於奧爾夫先生戲院(Mäster Olofs-gården)

《威尼斯商人》,1940年,於斯德哥爾摩的Norra Latin會議中心,由威廉•莎士比亞編劇

《白天鵝》(Svanevit),1940年,於奧爾夫先生戲院(Mäster Olofs-gården),由奧古斯特•斯特林堡編劇

《父親》(Fadren),1941年,於斯德哥爾摩的KårhusscenenFolke Walder's tour,由奧古斯特•斯特林堡編劇

《打火匣》(Fyrtøiet),1941年,於Medborgarhuset,由漢克斯•克里斯蒂安•安徒生編劇

《鬼魂奏鳴曲》(En spöksonat),1941年,於Medborgarteatern,由奧古斯特•斯特林堡編劇

《仲夏夜之夢》,1941年,於Medborgarteatern與Sagoteatern,由威廉•莎士比亞編劇

《藍鳥》(Fågel blå),1941年,於Medborgarteatern與Sagoteatern,由薩查爾•托佩利烏斯編劇

《Sniggel snuggel/De tre dumheterna》,1942年,於Medborgarteatern與Sagoteatern,由Torun Munthe編劇

《小紅帽》,1942年,於Sagoteatern、Medborgarhuset與Folkparkerna,由羅伯特•博克納(Robert Bürkner)編劇

《Clownen Beppo》,1942年/1944年,於Medborgarhuset與Folkparkerna,由愛絲•費雪編劇

《Kaspers död》,1942年,於斯德哥爾摩大學學生劇場,由柏格曼編劇

《仲夏夜之夢》,1942年,於斯德哥爾摩的Norra Latin會議中心,由威廉•莎士比亞編劇

《Rödluvan: sagospel i tre akter》,1942年

《Vem är jag eller När fan ger ett anbud》,1943年,於斯德哥爾摩大學學生劇場,由卡爾•艾瑞克•索亞(Carl Erik Soya)編劇

《U 39》,1943年,於Dramatikerstudion,由Rudolf Värnlund編劇

《Strax innan man vaknar》,1943年,於斯德哥爾摩的Kårhusscenen學生劇場,由Bengt Olof Vos編劇

《Geografi og Kærlighed》,1943年,於Folkparkerna與Fältteater,由比約恩斯徹納•比約恩松編劇

《En däjlig rosa》,1943年,於Folkparkerna

《尼爾斯•埃勃森》(Niels Ebbesen),1943年,於Borgarskolan的Dramatikerstudion,由凱•蒙克編劇

《Tivolit》,1943年,於斯德哥爾摩的Kårhusscenen學生劇場,由柏格曼編劇

《Hotellrummet》,1944年,於Boulevardteatern,由皮埃爾•黎雪(Pierre Rocher)編劇

《Spelhuset/Herr Sleeman kommer》,1944年,於Borgarskolan的Dramatikerstudion,由海耶瑪•柏格曼Hjalmar Bergman編劇

《小紅帽》,1944年,於Boulevardteatern,由羅伯特•博克納(Robert Bürkner)編劇

《Aschebergskan på Widtskövle》,1944年,於赫爾辛堡城市劇院,由Brita von Horn與Elsa Colin編劇

《Fan ger ett anbud》,1944年,於赫爾辛堡城市劇院,由卡爾•艾瑞克•索亞(Carl Erik Soya)編劇

《馬克白》,1944年,於赫爾辛堡城市劇院,由威廉•莎士比亞編劇

《打火匣》(Fyrtøiet),1944年,於赫爾辛堡城市劇院,由漢克斯•克里斯蒂安•安徒生編劇

參考文獻

1 瑞典語念作寬式IPA:/ɪŋmar 'bærjman/,關於這個音頻文件 Ernst Ingmar Bergman(說明•資訊)

2 Ingmar Bergman, Famed Director, Dies at 89. 紐約時報. 2007年7月30日 [2007-07-31]. "Ingmar Bergman, the 'poet with the camera' who is considered one of the greatest directors in motion picture history, died today on the small island of Faro where he lived on the Baltic coast of Sweden, Astrid Soderbergh Widding, president of The Ingmar Bergman Foundation, said. Bergman was 89."

3 The Films of Ingmar Bergman, by Jesse Kalin, 2003, p. 193

4 "Ingmar Bergman, Master Filmmaker, Dies at 89" by Mervyn Rothstein, New York Times, July 31, 2007

5.0 5.1 Ingmar Bergman: His Life and Films, by Jerry Vermilye, 2001, p. 6

6 Ingmar Bergman, The magic lantern (transl. from Swedish: Laterna Magica), Chicago : University of Chicago Press, 2007. ISBN 978-0-226-04382-1

7Åtal mot Bergman läggs ned (video) Sveriges Television, Rapport, March 23, 1976.

8 Generaldirektör om Bergmans flykt (video) 瑞典電視台,Rapport,1976年4月22日

9 Harry Schein om Bergmans flyk (video) 瑞典電視台,Rapport,1976年4月22日

10 Ephraim Katz, The Film Encyclopedia, New York : HarperCollins, 5th ed., 1998

11 Ingmar Bergman : Samtal på Fårö, Sveriges Radio, March 28, 2005

12 Bergman buried in quiet ceremony. 2007-08-18.

13 Film Great Ingmar Bergman Dies at 89. 2007-07-30.

14 O'Hehir, Andrew. Beyond the Multiplex. December 7, 2006.

15 Harlan, Jan. A Talk with Kubrick. 2007.

16 Le Cain, Maximillian. Andrei Tarkovsky.

17 Ingmar Bergman, Master Filmmaker, 1918-2007. Blast Magazine. August 1, 2007 [2007-08-01].

18 Ingmar Bergman, Images : my life in film (translated from the Swedish by Marianne Ruuth), London : Bloomsbury, 1994. ISBN 0-7475-1670-7

19 See e.g. "Filmkonstnären med stort F" Dagens Nyheter, August 2, 2007.

20 Winter Light. 2005.

21 Bergman 'depressed' by own films. 2004-04-10.

22 stated in Marie Nyreröd's interview series (the first part named Bergman och filmen) aired on Sveriges Television Easter 2004.

23 Ingmar Bergman Theatre and radio.

相關文獻

Bergman on Bergman: Interviews with Ingmar Bergman. By Stig Björkman, Torsten Manns, and Jonas Sima; Translated by Paul Britten Austin. Simon & Schuster, New York. Swedish edition copyright 1970; English translation 1973.

Filmmakers on filmmaking : the American Film Institute seminars on motion pictures and television (edited by Joseph McBride). Boston, Houghton Mifflin Co., 1983.

Images: my life in film, Ingmar Bergman, Translated by Marianne Ruuth. New York, Arcade Pub., 1994, ISBN 1-55970-186-2

The Magic Lantern, Ingmar Bergman, Translated by Joan Tate New York, Viking Press, 1988, ISBN 0-670-81911-5

延伸閱讀

陳少聰譯著,《柏格曼與第七封印》,1986,爾雅出版社

英格瑪.柏格曼著,劉森堯譯,《柏格曼自傳》,1991,遠流出版社

英格瑪.柏格曼著,韓良憶譯,《柏格曼論電影》,1994,遠流出版社

姚立群,《英格瑪.柏格曼回顧展》,1994,國家電影資料館

沙永玲譯,《英格瑪.柏格曼》,1994,國家電影資料館

英格瑪.柏格曼著,鴻鴻譯,《婚姻場景》,2000,唐山出版社

英格瑪.柏格曼著,張紅軍譯《魔燈》,1992,中國電影出版社

外部連結

網際網路電影資料庫(IMDb)上Ingmar Bergman的資料

Ingmar Bergman官方網站

瑞典電影大師英格瑪•柏格曼辭世專題,新浪網

魔燈熄滅 大師長眠:瑞典電影巨匠英瑪-柏格曼逝世

台灣電影筆記 中的 專題企劃:電影大師—柏格曼

(英文) (瑞典文)Ingmar Bergman Face to Face

The Ingmar Bergman Foundation

A presentation of Ingmar Bergman from the website Sweden.se.

Bergmanorama: The magic works of Ingmar Bergman

The Religious Affiliation of Ingmar Bergman

Senses of Cinema: Great Directors Critical Database

Wings Of Desire Bergman site

Brief biography at Kirjasto (Pegasos)

Ingmar Bergman Swedish Posters

Interview footage of film historian Peter Cowie speaking about Bergman and Winter Light

訪談

The Guardian/NFT interview with Liv Ullmann by Shane Danielson, January 23, 2001

Bergman talks of his dreams and demons in rare interview, by Xan Brooks, The Guardian, December 12, 2001

Interview with Sven Nyqvist - Bergman's cinematographer - on working with Bergman, 1984

Comprehensive excerpt of a documentary about Bergman in 1972

The legendary Playboy interview with Bergman in 1964

Excerpt from a recent Swedish newspaper interview with Bergman, with candid opinions on the work of other directors

Rare footage behind the scenes from the making of Saraband. Three-part video viewable free.

其他文章

Derek Malcolm on Wild Strawberries, June 10, 1999

Peter Bradshaw on Trolösa, The Guardian, February 9, 2001

Robin Buss on Saraband in the TLS, October 14, 2005

Twin visionaries of a darker art, The Guardian, August 5, 2007

Ingmar Bergman In Revista Observaciones Filosoficas

Ingmar Bergman (1918 - 2007) by Angus Macdonald, Close-Up Film

參考書目

Ingmar Bergman Bibliography (via UC Berkeley)

Ingmar Bergman Site

Collection of interviews with Bergman

訃告

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E6%A0%BC%E7%8E%9B%C2%B7%E4%BC%AF%E6%A0%BC%E6%9B%BC

第七封印 維基百科

《第七封印》(瑞典語:Det sjunde inseglet)是一部由英格瑪•伯格曼執導的1957年的瑞典存在主義電影,一位中世紀騎士穿越受瘟疫折磨地區的的旅程。最著名的場景是騎士與死亡的化身下西洋棋,他的生命取決於比賽結果。這部電影被普遍認為是伯格曼最好的作品之一。

電影的開頭和結尾參考了啟示錄的段落,開始於「羔羊揭開第七個印的時候,天上寂靜無聲,約半小時。」(啟示錄8:1)。

梗概

十四世紀中葉,延續百年之久黑死病,在歐洲快速漫延,隨時奪走人命。死亡不時出現在四周,又不知何時會臨到自己身上。

騎士布羅克,參加了十字軍東 征歸來後,發現祖國被瘟疫吞噬,而東征的行動也是一次十足的虛妄之舉。他在海邊遭遇了死神。他提出要和死神下棋。因為感覺到生命的虛空和上帝的飄渺,自己 的生命似乎毫無價值,於是他說"我要利用這個緩期,做一件最有意義的事"。在之後的旅程中,他和他的隨從遇到了各式各樣的人物:頹廢、墮落、殘忍、憂鬱、 禁慾、狂野、猥褻、神祕、邪惡、虔誠……而死神在他的整個旅行中如影隨形

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%B8%83%E5%B0%81%E5%8D%B0

野草莓 Smultronstället (1957)

劇情簡介

伊薩克(維克多•斯約斯特洛姆 Victor Sjöström飾)從醫50年,現年已是將近八十歲的高齡,正準備在兒媳的陪伴下返回母校接受榮譽學位頒發。路上伊薩克順道重遊舊地,追憶往事。

伊薩克曾經和堂妹薩拉(畢比•安德森 Bibi Andersson飾)有過美好的初戀,卻因性格冷酷孤僻,以致他的兄弟乘虛而入。如今伊薩克坐在草坪上,憶起往昔,眼前浮現薩拉白衣飄飄的美麗模樣。

他與生俱來的冷漠理智的性格,註定了婚姻的失敗。伊薩克的妻子無法忍受冰冷的婚姻,尋求外遇。這樣的家庭氣氛,加上遺傳下來的冷漠秉性,使得伊薩克的兒子不願生小孩,和兒媳關係決裂。

伊薩克獲得了光榮的學位榮譽,然而他仍然沉浸在對過往沉重的自省中,對於生命將盡的老人,這仿佛是一次心靈救贖之旅。

《野草莓》的心理分析批評 2006-02-25

摘要:

本文將以心理分析批評的方法粗淺的對英格瑪 伯格曼的電影《野草莓》做以簡單的分析,這其中既包括對影片中主人公的心理分析,也包括對英格瑪伯格曼的一些分析。本文的目的不在於尋求對影片的更深層次的學術性的理解,而在於通過心理分析這一工具為影片找到另一種解讀方法。

正文:

《野草莓》是伯格曼達到藝術巔峰的標誌,影片通過一個令人又愛又恨的老人對人生的探戈,將生存、死亡、愛情、冷酷、過去、現在等等元素結合,透過回憶、幻覺和夢境,將不斷出現而又消失在接近死亡的老人腦海裡的孤獨,描寫得非常冷酷而徹底,是一部很成功的影片,也是英格瑪•伯格曼導演的代表作。

一 缺失的父親

“上帝”、“死亡”與“愛”是伯格曼一生鍾愛的電影劇作主題,他童年時代便養成的獨特心理結構及人格對此有深刻影響。而缺失的父親則是一直影響著童年伯格曼的成長的最重要因素,是理解伯格曼電影的一個突破口。

1918年7月14日,恩斯特•英格瑪•伯格曼誕生在瑞典的烏普薩拉。父親埃裡克是斯德哥爾摩一個教堂的副牧師,1924年,父親埃裡克被任命為索菲亞皇家醫院牧師。由於父親一直處在一種神的代言人的位置上,作為伯格曼父親的形象便缺失了。小伯格曼幾乎不能從父親那裡得到想要的溫暖,伯格曼在後來的回憶中,一再流露他童年時對父親之愛的渴求和得不到這種愛的怨恨。

在70年代接受瑞典電視臺採訪時,伯格曼說:"一種巨大的怨恨建立在我和父親之間。有一天,他打了我"。這種難解的心理情結一直貫穿著伯格曼的電影生涯。

對父親的怨恨,直接導致了對父親所代表的神的怨恨,對上帝存在的否定性觀點,我們的確能在伯格曼的童年生活中找到可資證實的心理依據。在《魔燈》中伯格曼回憶了在某年夏天的一個星期天,他跟隨父親去阿姆斯堡教堂佈道,在教區牧師住宅區遇上一位和他同年的小孩奧斯卡。在奧斯卡的房間,書中寫道:“奧斯卡問我是要聽他佈道還是玩葬禮的遊戲。說著從他的衣櫥中拿出一具小棺材。我說我不相信上帝。奧斯卡抓了抓頭,向我保證上帝確實存在,並已經過科學證明。”這段話也許是伯格曼對他童年時代關於上帝存在與否問題的最早追憶。接著在外祖母家,伯格曼敘述了他與初戀情人瑪爾塔的交往,其間,又一次表達他對上帝及宗教的看法:“我憎恨上帝和耶穌,特別是耶穌那些令人厭惡的言詞、通篇的廢話和血淋淋的軀體。上帝不存在,也沒有人能證明他的存在。如果他真的存在的話,那麼他一定是個可怕的神。伯格曼對上帝產生叛逆的心態,實在是因了他那牧師的父親,父親幾乎便是他少年時代上帝的象徵。性格的極度專橫、對孩子們的過度苛求,使他成為少年伯格曼心中恐懼的代名詞少年伯格曼在心裡上產生了閹割的幻想。

所以說,上帝與存在,愛與孤獨,藝術與宗教諸如此類具有複合性的命題均是缺失的父親這一基本母題的衍化與複生。

在影片《野草莓》中,伯格曼同樣表達了這一主題。

首先,作為主人公的醫學教授埃薩克,其父親的形象就是缺失的。在影片敘述的現在時,父親已經不存在了,母親雖然還在,卻也借助其兒媳之口,說明母親是一個冷漠如冰的老女人,絲毫不能彌補其渴望著的父親的溫暖和愛。在影片的過去時,即埃薩克教授的回憶中,父親雖然存在,但也是不可見的,觀眾只能從家庭成員的描述中,知道父親的存在和行為,但是這種瞭解是模糊的,冰冷的。

其次,埃薩克教授作為一個父親,其父親的功能,即父愛,也幾乎毫無力量。埃薩克教授的冷漠與自私,很大程度的體現在這一曾面上。而且,這種缺失的角色似乎註定要被埃薩克教授扮演下去——在影片最後,埃薩克教授經過了自責與寬恕,決定給兒子以遲來的父愛,但兒子已經習慣了沒有父愛的生活,所以對父親遲來的愛並不打算接受。

最後,埃薩克教授的兒子艾瓦爾德作為一個父親,承襲了他父親的冷漠,正如父親一輩承襲了他母親的冷漠一樣。缺失體現的就更加徹底,他不是不打算施與父愛,而是要消滅父愛施與的對象——根本不允許兒子出生。

不可否認,伯格曼將自己認同為埃薩克教授,在影片的結尾,埃薩克教授的夢境中,伯格曼找到了自己的父母親。實際上,整個影片,也可以理解為尋找缺失的父愛的過程。

二 虛假的冷漠

埃薩克教授的冷漠與自私,實際上是對閹割恐懼的掩飾。這種恐懼,直接來源於伯格曼童年時期的記憶。由於童年時期對父親的怨恨和恐懼,伯格曼的閹割幻想,使他和其母親最初的一體的融合狀態產生分裂,完成了與作為造成這種分裂的肇事者的父親的第二次認同,也就是說,通過將自己委身于父親,而能夠展開自己。

伯格曼對陽具缺失的恐懼和閹割的幻想,使童年的埃薩克表現為一個性格偏於幽閉、羞怯、膽小的孩子,與哥哥西格弗裡德對表妹薩拉的愛的大膽表白相比,埃薩克顯然是個愛情心理的殘缺者。伯格曼的這種情緒直接導致了影片中青年時代的埃薩克教授將自己的未婚妻拱手讓給自己的堂兄,而妻子的離去,實際上是這一不幸的重演和加劇。

在日常生活中,埃薩克教授將自己偽裝的冷漠自私無動於衷,這在本質上是潛意識在掩飾意識層面裡的恐懼,不自信,孤獨以及弱小。潛意識的力量大於意識,導致了人性的分裂:

作為受人尊敬和事業成功的醫生,他將他內在的本質上的愛,施與給了世間的眾生,即埃薩克教授的外部世界,也就是父親這一角色不需要出現的場所。而他外在的,虛假的冷漠與自私,被他釋放在他的個人的,內部的世界。在這個世界中,只有他的妻子,兒子,兒媳和管家。這些人都以世俗之愛的名義屈服於他,使他能夠居於這個封閉的世界的統治地位。只有在這個世界中,他孱弱的掩飾才得以維持,虛假的冷漠與自私才能夠在別人面前顯示力量,藉以實現他自居為其父親的目的。而這,正是潛意識裡他尋找父親這一缺失形象的手段。

出於這樣的理解,埃薩克教授的母親這一形象則顯得十分重要。她居於埃薩克教授的外部世界和內部世界的臨界處。作為埃薩克教授內部世界的一員,埃薩克教授任其處在比自己更孤獨的境遇——一所又空蕩又偏僻的舊宅子裡,而不是將她留在自己的身邊。作為埃薩克教授外部世界的一員,埃薩克教授要在母親面前顯示他溫暖慈愛的一面,不定期的看望她,並且忍受她的冷漠。埃薩克教授這種搖擺模糊的行為,實際上也證明了他冷漠自私的軟弱性與虛假性。

三 夢境,解脫與迷失的愛

如果不是老人的一個夢,故事也許不會開始,埃薩克教授受勳的這一天將會是興奮和幸福的。但是這個關於時間和死亡的夢,卻開始改變老人的餘生。

沒有指標的鐘錶,很容易讓人聯想到1931年達利的油畫《記憶的永恆》。出現在這幅畫中的好幾隻鐘錶都變成了柔軟的有延展性的東西,它們顯得軟塌塌的,或掛在樹枝上,或搭在平臺上,或披在怪物的背上,好像這些用金屬、玻璃等堅硬物質製成的鐘錶在太久的時間中已經疲憊不堪了,於是都松垮下來。達利承認自己在《記憶的永恆》這幅畫中表現了一種"由佛洛德所揭示的個人夢境與幻覺",創造了一種引起幻覺的真實感,令觀眾看到一個在現實生活中根本看不到的離奇而有趣的景象,體驗一下精神病人式的對現實世界秩序的解脫。

相同的,埃薩克教授夢中的鐘錶沒有指標,直指沒有時間的人生。而那個表情慘白焦慮痛苦的男人,轉瞬間就倒地死亡了,他昭示著生命的脆弱,微不足道和死亡的突然與麻木,以及面對死亡的無能為力。但是對於一個走進暮年的老人來說,這卻是解脫的召喚。

因為預示死亡的夢將陽具缺失的恐懼和閹割的幻想打破了。對於將死的老人來說,他不再需要陽具了,他不再需要用陽具來證明他存在的價值了。於是老人終於走出他陰暗的假面,開始主動的施與愛。

影片用埃薩克教授的一天照應他的一生,使他在黃昏和晚年虔誠的皈依上帝,達到自我審判和懺悔,從而寬容別人和被別人寬容。

可是這種愛和寬容起初卻迷失了。

因為埃薩克教授找不到他的愛的被施與者。

以他的兒子為例,埃薩克教授試圖尋找某種對以往虧欠的愛的補償。但是他之前從來就未能在家裡對他的兒子和他的感情抑制表現出愛或創造某種感情的環境,所以兒子對於突然出現的父愛,是毫無準備的,是漠然的。

相似的,埃薩克教授企圖靠近他的管家和兒媳,但他與她們之間也存在著世俗的隔閡和舊時的怨恨。

惟獨搭便車的三個青年可以承受埃薩克教授的愛,但青年們不能留在埃薩克教授的身邊,因為他們不屬於他。

最後,伯格曼還是讓埃薩克教授找到了他愛的對象,即他夢中的父母。在老人生命的盡頭,他終於找到了童年中一直缺失的父母形象。

類似的主題也隱藏在伯格曼的其他影片中。1992年,更加溫暖美好的影片《情天未老》出現在戛納國際電影節上。這是伯格曼晚年編劇的唯一兩部作品之一,另一部是由他兒子丹尼爾.伯格曼執導的《星期天的孩子們》。《情天未老》講述的是一對年輕人的婚姻故事。在這兩部作品中,伯格曼把他心中的父母親再次作為描述的主角,但是這一次他把他的父母描述成具有豐富人性的、性格堅強的人。我們看到老年的伯格曼終於找到了父母在他心中的位置,並與之和解了,而這正是他終其一生所努力的目標之一。

http://movie.douban.com/review/1027933/

《野草莓》與《鏡子》——伯格曼與塔可夫斯基的中期電影 by陳韻琳

伯格曼和塔可夫斯基的中期作品,電影語彙都發展出成熟而獨特的個人風格。分析伯格曼的中期名作《野草莓》、與塔可夫斯基的中期名作《鏡子》,會發現他們實在是有很多地方可供有趣的對照。

野草莓

鏡子

《野草莓》,是說一個事業有成的老醫生,在即將獲頒榮譽貢獻獎之清晨,因一個夢境,導致他在旅程中不斷透過夢境與回憶,尋找他這一生心靈最深處的失落,企圖縫合彌補。而《鏡子》,則是一個被母親獨自撫養長大的離婚男子,在喉嚨痛生病不能說話之際,不斷透過回憶與夢境,回返那愛之無力的心靈愧疚痛楚。透過夢境、回憶的引導,《野草莓》與《鏡子》的主角們穿梭在童年自我與成人自我之間,讓過去與現在不斷往返交織。

伯格曼和塔可夫斯基中期作品主題的驚人的相似性,實在是叫人很驚奇的。不過,他們的電影語彙已經很明顯的走向不一樣的形式,面對童年創傷,態度也很不一致。

直線邏輯的推導

伯格曼的《野草莓》,電影一開始簡單透過自述交代老醫生的一生,便敘述一個夢境,夢裡所有的鐘都沒有指針,時間彷彿徹底凝滯在時空中某不知之處,而後,老醫生這空寂無人的夢境中看見自己的死。(這部份的影像,讓人回味起達利畫中的「軟鐘」,以及基里訶畫中村鎮的寂靜永恆的時間感。)

感覺死亡逼近,導引老醫生透過夢與回憶探索自己的過去,隨著偶遇的年輕人一路同行,讓他不斷回想自己正開始探索人生的純情青年時期;隨著坐在身旁媳婦的片段談話,交織進他生命中重大的失敗——不知從何時開始,他已不再有愛。當然,年輕人因有沒有上帝起爭論甚至打架的片段,也道出伯格曼《第七封印》時期揮之不去的宗教探索。最後,是老醫生企圖喚起自己的愛,以幫助對生命完全絕望的兒子走出心靈的艱難。電影結束於老醫生再回夢境,他走進年輕歲月,走進跟父母親和好的渴望,在豎琴聲暗示的祈求渴望中,電影終了。

在這部電影中,我們已經完全可以看出伯格曼直線邏輯的電影形式,每一劇情環環相扣,節奏緊湊的推導問題的浮現與解決。夢,在其中扮演最重要的直線推力。

詩的語言

塔可夫斯基的電影語彙跟伯格曼非常不一樣。他的電影語彙具有非常強的原創性,他自己說,是「詩意語言」,容讓觀眾有非常大的個人性的情感投射與詮釋空間。塔可夫斯基鏡頭與鏡頭間的邏輯因果關係並不按西方慣常的嚴謹推導,他的鏡頭像詩,善用各種修辭──象徵、暗喻、轉喻、直喻、中斷、省略;其鏡頭呈現出來的意象,有時候甚至要看過他多部片子綜合其關連性,才能稍窺堂奧。譬如一個受巨大雨點衝擊的蘋果、與故事情節毫無關連在沙地上的馬匹、一個貝殼在平滑水面上造成的泡沫、突然其來的傾盆大雨....正因著這種取鏡的近似詩的語言,塔可夫斯基的敘事風格非常個人化──不僅是源自他自身童年的、潛意識的個人化;也在關鍵的象徵式的鏡頭上,容讓觀眾做出自身個人化的解釋。

譬如《鏡子》中一開始,便是一個暗喻,一個年輕人被催眠以治療口吃。醫生說:「你這一生都將大聲清楚的說話。」帶出電影主角(很強的塔可夫斯基的個人影射)基於愧疚與贖罪之心,出現喉嚨痛不能開口說話的生理徵兆。電影環繞於主角童年的母親、與現在的妻子之間,共通性的出現對這兩個女人愛的無力與愧疚,電影最終又呼應電影最初的口吃暗喻,出現手放小鳥飛走的暗喻,以詩的語言陳述男主角的心靈終於得到寬囿與解脫。

《鏡子》中夢境不是用來直線推導問題的浮現與解決,它反倒使節奏緩慢下來,因為每一個夢境都是在劇情停滯之際深化主角的心境,這就是為什麼看塔可夫斯基的電影的觀眾,總是出現正反兩極的回應。這種夢境的詩意鏡頭,若觀眾直觀情感能力強,並有和塔可夫斯基相類的情感,會十分的受感動,但若是直觀情感能力薄弱,受的訓練都是邏輯推理,就會完全進入不了狀況。

譬如幾場關於小木屋的似回憶似夢的片段,鏡頭非常緩慢的在小木屋室內穿梭游離,其基調都是誨暗崩解的,透過詩的獨白,主角道出那段失去父親、讓母親十分艱苦的童年經驗,導致他每夢回小木屋時,都是黑暗的有門阻隔的,夢裡他知道母親在門後,他卻推不開門。因此小木屋的夢境回憶,成為一個暗喻,暗喻失去父親後母親的貧困艱苦與童年的不快樂。

彷彿是要與童年小木屋相呼應,劇情出現母親因過於貧窮帶仍是孩童的主角去找朋友求助,朋友之妻卻假裝不知其窘迫、延宕著不肯施予,甚至態度間有把母親當成僕人般頤使。在這一段,鏡頭也是在朋友的木屋中穿梭游離,其基調是乾淨、光明、溫暖的,朋友生的孩子甜美幸福的躺在舒適溫暖柔軟的床上。

電影最終再度呼應小木屋的夢境,說明這受創心靈的渴望。夢中的童年小木屋跟母親的朋友的木屋重疊了,夢與回憶中他再度看見屬於自己的童年木屋,溫暖、乾淨、光明,充滿帷簾,一片片掀開,再也沒有房門阻隔的,直通向窗外遼闊的天地,天地間站著年老的母親,與還是童年的自己。

這年老的母親與童年的自己,正是《鏡子》的時光意涵,鏡子裡,是母親被時間雕刻的臉容。

時代與歷史

「鏡子」透過塔可夫斯基描述自己的母親,表達的是愛的脆弱不堪,最後造成一個婦人獨自奮鬥,有嗷嗷待哺的孩子,她對他們的愛是一種牽絆,當孩子長大她衰老,愛的牽絆也帶給她失望。而後長大的孩子重蹈當年父親的悲劇,他娶了一個跟母親相像的女人,又讓他的妻子重蹈他母親的覆轍。

所以電影一開始,是母親在竹籬笆下等候丈夫,卻心知丈夫不會回來了,她得做出決定,是否要獨立撫養孩子;電影結尾,是仍舊相愛、年輕的父親母親在竹籬笆下,父親問母親,是否要生孩子?母親含淚凝望遠處,在那裡有個被時光雕刻過的老婦帶著三個小孩,鏡頭再回到年輕女孩,向前展望不可知的未來....。

塔可夫斯基的電影絕對是有嚴謹結構的,只是他並不在意劇情需要節奏緊湊的直線推導,他穿梭迂迴停滯於影像間,以詩的手法掌握心靈深處那言語不可言傳的情感深度,而後讓電影以「引題──竹籬笆──小木屋──父親與母親──引題詮釋──母親──太太──俄國與世界──父親與母親──母親與太太──朋友的小木屋──父親與母親──小木屋────引題詮釋──引題──竹籬笆」的方式自成詩意的邏輯形式。

而在這樣的嚴謹結構中,最中間部位「俄國與世界」、「父親與母親」的對應,讓電影從一個家庭為單位的主題,躍升為時代性的主題——千萬個母親單獨撫養自己的孩子,是因為戰亂下男人都從軍去了。戰亂不斷的俄國,終有一天會讓世界知道,俄國有能力影響全世界。(所以這沈重的時代主題,以中國的革命作結。中國的共產政權,正是俄國影響下促成的。)

儘管電影最中央插入這時代性的新聞片段,顯的有些突兀,但塔可夫斯基的確很努力的想讓電影不淪入小家小愛的瑣碎探討,對他而言,陳述時代與歷史,是導演不可或缺的使命,其重要性不亞於導演的道德使命。關於和解

最後我們透過回顧塔可夫斯基與伯格曼的早期電影,來看他們兩人中期電影在形式之外,其電影母題的差異,這絕對影響到他們倆電影後期,對電影母題做出的結論。

塔可夫斯基對他自己導的「伊凡的少年時代」的評論是:「我實在非常喜愛這個主角,當戰爭爆發時,我正是伊凡的年齡,他的情況是屬於我這一代的。」

同樣的,「不良少女莫妮卡」,是伯格曼一連串探討婚姻的電影的代表作,伯格曼所看到的他的父母的婚姻並不幸福,而伯格曼自己,在拍電影的前二十五年,一直為他婚姻無法持久苦惱。婚姻永遠是被映證為是終結愛情的,婚姻更映證他心靈的孤單。他數度結婚、又離婚;同居、又分居....。

事實上塔可夫斯基父母的婚姻也不幸福,在塔可夫斯基「鏡子」中描述的被遺棄的女人,就是他的母親。但是塔可夫斯基電影中對父親的詩的一再引用,以及如「飛向太空」一片中,思想之海回應出跟父親和解的渴望,卻看出塔可夫斯基面對父母婚姻的困境,採取敬愛永恆的母性、以及與父親和解的態度。塔可夫斯基對人性最深的軟弱無助,是決心接納寬容了。或許這是在這關鍵點上,造成塔可夫斯基的轉向,他並不指控,他用信仰中的愛與承擔苦罪、犧牲奉獻與救贖,來縫合那人性幽暗軟弱的生命痛楚。

而伯格曼,其《野草莓》中只指出想與父母和解的渴望,但並未做成結案,電影終了那夢境中豎琴的聲音,明顯表現著渴望,夢裡主角遙望河對岸跟他揮手的父母,尚未渡過河去,鏡頭隨即轉向在黑暗中輾轉反側無法入眠的主角,電影並在此作結。因此與塔可夫斯基相較,伯格曼電影中是有和解渴望,卻不若塔可夫斯基那麼肯定的做出和解之語。這對他倆後期電影,是非常重要的線索。

http://life.fhl.net/Movies/art11/Mirror.htm

處女之泉(The Virgin Spring)

導演:英格瑪‧柏格曼(Ingmar Bergaman)

編劇:烏拉‧依薩克松 (Ulla Isaksson)

演員:麥斯‧馮‧西度

格那林伯隆

瑞典 / 1960年 / 89分鐘

獲獎:1960坎城影展國際影評人大獎

1961奧斯卡最佳外語片

《處女之泉 》(The Virgin Spring )-------蒼天不語人心言之

劇情簡介」

農場裡的女工英格麗,一大早生起大廳角落的爐火準備做早餐,英格麗未婚卻已身懷六甲;她仰望天窗外的一小塊天空,對歐丁神(北歐神明)祈禱。

早餐前農場男女主人陶比和瑪瑞塔都會對著釘在十字架的耶蘇像祈禱,瑪瑞塔因這天是星期五是主的受難日,不顧陶比阻止,堅持要將蠟燭上的熔油滴在手腕。

瑪瑞塔準備一捆蠟燭,要送到教堂去做為聖母祈禱用,她要年長的女工弗瑞達早餐後送去,陶比說該由女兒卡琳來送,瑪瑞塔說因為昨晚做了一個噩夢,丈夫同意讓英格麗代替卡琳去,瑪瑞塔說還是自己去好了,卻換來丈夫的譏諷,於是她叫英格麗為卡琳準備要帶上路的午餐。

英格麗心不甘情不願的到倉庫拿麵包、乾酪時,在地上發現一隻蟾蜍,她抓起蟾蜍夾在一個切開的麵包中。

瑪瑞塔叫醒卡琳送蠟燭去教堂,卡琳向媽媽央求穿上新衣才願意去,媽媽拗不過幫她盛裝打扮一番,並告訴她昨晚做了一個噩夢,要卡琳不要太任性。

卡琳興奮的打扮就緒,爸爸進房裡探看,卡琳向父親央求讓從未出過農場的英格麗一起去教堂,父親答應了。

卡琳和英格麗騎著馬穿過湖邊的林子、開滿野花的山坡,在和煦的陽光下輕快的唱著歌。兩人在一處樹蔭下暫時休息,一個她們認識的農人過來與卡琳聊著昨晚舞會的趣事,英格麗以憤恨的眼神看她們,原來那個農人是英格麗腹中胎兒的爸爸。在繼續往教堂的路上,英格麗因此對卡琳尖酸嘲諷,卡琳氣急的打了英格麗一記耳光。

經過一戶僻靜的房舍,主人幫卡琳牽馬過小溪,英格麗忽然說害怕穿過森林,卡琳便讓英格麗留下來,自己獨自騎馬前去教堂。但房舍主人怪異的舉止,讓獨自留下的英格麗驚嚇得跑進樹林裡。

山坡上有三個牧羊人,遠遠見獨自騎馬經過的卡琳,甜美的臉龐和華麗的衣飾,三人繞道到卡琳面前佯裝不期而遇,自稱是餐風露宿的孤兒,卡琳同情他們要把媽媽準備的麵包分給他們,三人便帶卡琳到林間一起享用午餐。

英格麗跑到樹林裡見卡琳在不遠處和三個牧人愉快吃午餐,她躲在小丘後,不久卻看到兩個年輕的牧羊人強暴卡琳並把她打死了,他們脫下卡琳華麗的外衣和斗篷,留下最小的牧童看管羊群,便逃走了。

天空慢慢飄下雪花,小牧童本想掩埋卡琳的屍體,但因為害怕,跑去找兩個哥哥。三個牧羊人跑到農場借住,他們不知道這正是卡琳的家,陶比讓他們在大廳過夜,並邀三人共進晚餐,小牧童吃一口食物卻嘔吐不止。

瑪瑞塔擔心深夜未歸的卡琳無法入眠,含著淚禱告,陶比安慰她卡琳明天一定會回來。

瑪瑞塔忽然聽到小牧童的慘叫聲,到大廳查看,見小牧童已睡著,牧羊人辯稱是貓頭鷹叫聲,然後拿出一套絲綢衣服,說是死去妹妹的遺物,希望瑪瑞塔收購,瑪瑞塔接過衣服認出那是卡琳的衣物,強作鎮靜說要問過丈夫。出了大廳,她忍不住在門口啜泣,然後將大廳門上鎖。

回到臥房,丈夫見到卡琳的衣服,馬上起身穿上衣服並拿出一柄劍,他走出屋外看見躲在樓梯下的英格麗;追問英格麗卡琳遇害經過,她將經過告訴了主人。

陶比沐浴後拿了一把屠刀進到大廳,將三個牧羊人殺了,然後帶著所有人到樹林裡找卡琳的屍體。

瑪瑞塔抱著屍首痛不欲生,陶比跪下來悲憤的詰問上帝為何以此殘酷方式對待他,他允諾在卡琳遇害的地方建一座教堂,此時從卡琳躺臥的地方,汩汩湧出清澈的泉水。

賞析

柏格曼把銀幕當作一面大鏡子,映照出他的思考與詰問,然而一如鏡像,人們只能看到投射部分的現實,更多是沒有顯現和隱身在暗影裡的。

而這些看不見的,正如柏格曼曾說過:「人心有如深淵,每次我向下探望,都暈眩不已。」柏格曼把這些令人眩惑的人性黑洞,透過電影形式,展示在人們眼前、然後潛藏人們心底。

宗教家庭的背景深深影響柏格曼,在《處女之泉》片中,他直接表達「上帝是否存在?上帝在哪裡?試煉的意義何在?」的探問。

瑪瑞塔以肉體的苦行展現對信仰的虔誠和對上帝的敬畏,而這背後潛藏更多的不安。

卡琳長相甜美,個性純真開朗,是父母呵護的掌上明珠,她的喜怒哀樂牽動著父母的情緒,瑪瑞塔更視女兒為一切,因此一個噩夢讓瑪瑞塔認為那暗示著不幸將降臨,而自己最大的恐懼是卡琳受到傷害,最好她不要離開自己的視線須臾,但卡琳將翻山越嶺去送蠟燭,怎不叫瑪瑞塔惴惴不安。

所謂「暗示」,不管人們如何解讀總難究真相,因為總是被心中的恐懼、欲求牽引。

相對於瑪瑞塔以苦修換得內心的平靜,陶比則注重宗教內在的精神意義,他不注重禱告,但在意規章制度,所以要卡琳送蠟燭,因為按照傳統,為聖母祈禱的蠟燭應該由處女送去。

他對卡琳不嚴厲但堅持,父女的感情親暱,甚至引起瑪瑞塔的嫉妒。

嫉妒是啃噬內心的隱疾,不管是高貴的靈魂或是卑賤的身分,嫉妒總能找到縫隙盤據其中。瑪瑞塔對卡琳付出全部的愛,小心翼翼有如呵護一朵嬌貴的玫瑰,同時也期待卡琳以愛回饋,但顯然卡琳跟父親更為親暱;將出發去送蠟燭的卡琳,無視母親的掛心與索求吻別,卻主動給父親臨別之吻。瑪瑞塔付出愈多愈顯失落;她的嫉妒或許也是渴望與丈夫的關係更契合的投射。

英格麗也是在嫉妒深淵中浮沉的角色,卡琳的美麗、善良,甚至過度天真,對比英格麗的粗野、放縱與卑賤,讓她從小就嫉妒卡琳,甚至常暗地裡詛咒,但當目睹卡琳遭到歹徒玷汙並被打死時,心中仍掙扎著善與惡,最終選擇自顧跑開。

卡琳的美和純潔,突顯週遭的黑暗,日本作家三島由紀夫的代表作《金閣寺》,把對美的嫉妒心理寫到極致,書中提及「只要仔細窮究美的問題,便會在不知不覺間碰上世上最黑暗的思想。」

英格麗覺得是自己的詛咒害死卡琳而自責不已,深受良知煎熬的還有小牧童,他因此食不下嚥、惡夢連連,但對上帝和良知,心裡只是混混沌沌的恐懼。

卡琳的慘死動搖父親的信念,憤怒的陶比不禁詰問上帝為何坐視此事發生,如果真有上帝為何毀掉純潔的卡琳又將陶比推入憤怒之中,最終陷於殺人的罪惡裡?

陶比以建教堂做為懺悔,此時地上湧出清澈的泉水,像上帝的應允,可洗滌罪愆,也像卡琳的犧牲以另一種形式復活。

《處女之泉》是柏格曼對上帝的懷疑和認同,也顯現人性的紛雜幽微,人心不也如一面鏡子,顯現的和未顯現的皆在其中。

http://blog.sina.com.tw/hero_movie/article.php?pbgid=2803&entryid=624948

哭泣與耳語(Cries and Whispers,1972)

柏格曼(Ingmar Bergman)電影敘事的結構,一向具高度的嚴謹性,在此片當中透過四個主要角色的多段回憶與現時的並行,形構出對人性慾望、冷傲、疏離、漠視…等做出批判及詮釋。片中以紅、白與黑色調做為整體影片的基調,此三色也呼應的角色內在心理,白色是妹妹阿格妮的純潔;紅色是瑪利亞的慾望;黑色是大姐卡琳對人(親人)的疏離。其中更以紅為主調性,展現出對中產階級的批判也:在一間空盪佈滿紅色裝飾的房子中,人性的慾望永遠不被滿足。

由兩段的主敘事軸:現下的時空與過去的回憶片段,結構故事的總綱。我們由回憶的部份了解到三姐妹與安娜的過往,而更從兩個姐姐的今昔對比現下病魔纏身的阿格妮,展現出她們生活的不堪與人性脆弱的陰霾之處,即人們活在自我中心的陰暗與冰冷當中的慘狀,更勝阿格妮病發時慘不忍睹的模樣,她垂死前的急促沙啞的呼吸聲,對應著後來姐姐們無法面對彼此親情的接觸時驚恐的喊叫。意味如此行屍走肉的活著還不如死去的人。死亡帶給人的痛苦是肉體上的折磨,人性的灰暗帶給人是精神上無止盡的彼此折磨。

在第一段中,是阿格妮與女僕安娜的回憶,阿格妮緩緩道出自己幼時與母親之間的關係,渴望能接近她卻又藏著更多的疏離,而安娜則是對小女兒的思念。於是她們把這份思念投影到雙方身上,企圖可以找到心靈上的滿足與補償。片中阿格妮常在病痛的折磨中躺在安妮的懷中,找到回歸到世上最安全的地方(母親的子宮)。

第二段中的回憶中,是瑪利亞與阿格妮的醫生彼此的過往私情,在此段中瑪利亞以鮮紅色的衣服呈現出她外遇的慾望,但卻不被滿足,一場是鏡頭捕捉瑪利亞臉部特寫,醫生拿著他的眼鏡,(在此眼鏡表述著性感的象徵,片中瑪利亞曾說道:你怎麼都不脫下眼鏡。)指著她的五官訴說著她年華老去與待人的冷漠,兩者衝擊出對性的慾念與漠然。

第三對則是大姐卡琳的回憶,她與人極度的疏離感,在這場戲中她以自殘的行為,把玻璃碎片塞到私處中,然後走到丈夫的房中用手摸著私處留出的血,再抹到嘴上,這一切幾乎都在靜默中完成。這不僅道出她與年老丈夫間的距離(心理的感情與身體上的性),也表述出她疏離到極端的態度表現。

全片的另一特別之處,在於舞台劇式的場面調度,這與柏格曼出身劇場深有關係,有時這劇場的走位,營造出角色機械化的走動模式,宛如《去年在馬倫巴》(Last Year in Marienbad,1961)中的大城堡裡,所有的角色如發條偶人一般沒有靈魂徒具形體。

http://blog.sina.com.tw/sharkcinema/article.php?pbgid=45422&entryid=572910

在死亡面前呼喊愛——閱讀伯格曼電影《呼喊與細語》

《呼喊與細語》拍攝於1971年,此時的伯格曼已經否定了上帝的存在。如果存在上帝,人們就可以期待一個死後的世界,面臨無止境的死亡的孤獨也可以向上帝求告。死後的世界無論是天堂還是地獄,總算給人的靈魂一個皈依之地。但沒有了神,世界就徹底恢復它殘酷的物質本性,天堂和地獄消失於虛空之中,死亡的恐懼成為每個人無法解脫的孤獨之源。沒有了上帝,或者說上帝已死,人該怎麼活,這恐怕就是《呼喊與細語》拋給我們的問題。

安妮死亡之前的掙扎驚心動魄,她沉重粗糙的呼吸能讓每個觀眾感覺到氣短心悶。呼吸是動物活著的證據,她的每一次呼吸,我們的每一次呼吸,都是一次和死神的拔河。她把一生中剩餘的呼吸集中到一個夜晚裡。

安妮總是叫喊:“我很疼!”但我們並不知道安妮患了什麼病,因為這是不需要說明的,她的病和她姐妹的病,和我們的病一樣,那就是死亡。絕症不過是死亡的隱喻,每個人都必然患了絕症。這個隱喻我們並不陌生,在《第七封印》裡,席捲歐洲的瘟疫也隱喻死亡。只不過安妮要比她的姐妹們聰明得多,她已經意識到感受到了自己的絕症,也就意識到感受到了生命的孤獨和疼痛。從意識到自己必死那一刻起,我們就將面臨永恆的孤獨和痛苦。而安妮的姐妹們,還處於茫然無知的狀態。

根據牧師的禱告,安妮是一個虔誠的信徒,她對神的信心甚至超過了牧師本人,但是她臨終的喊叫裡,始終叫的是姐妹和安娜,始終希望得到姐妹和安娜的愛而不是神的憐憫。她自始至終沒有喊叫過上帝的名。即便她內心裡向上帝呼喊,上帝也不會回應。在我們這些凡夫俗子看來,自從耶穌以後,上帝就不再回應信徒的呼喊。安妮的呼喊同樣也得不到姐妹的回應。她復活之後,先喚進卡琳,卡琳冷冰冰地拒絕了她,再喚進瑪麗亞,瑪麗亞在安妮試圖吻她的時候也恐懼地跑開了,只有安娜沒有拋棄她。安娜把她抱在懷裡,如同聖母抱著死去的耶穌。在安妮的回憶裡,她渴望高貴而冷漠的母親的愛,對母親偶然的仁慈和接近深懷感激。她也渴望醫生的愛,她把醫生的手放在胸前,但醫生顯然會錯了意。醫生以為這是一次瑪麗亞式的勾引。

安妮為什麼要死而復生,或者說安妮為什麼不願死去,她真的像伯格曼自己所說的一樣,被堵在了幽冥途中嗎?我猜想,她的靈魂已經去到了死神的國度,在那裡她沒有發現上帝,天堂和地獄,有的只是永恆的孤獨和虛空,所以她要回來,她知道人間的愛就是愛的終點。她回來,想要告訴姐妹們死後的一切,但她的復活獲得的只是姐妹們的拒絕,冷淡的卡琳說:“我不愛你,我從來沒愛過你。”虛偽的瑪麗亞說:“我還有約克姆。”恐懼死亡本來是人的本性,但是面對安妮復活的審判,卡琳的答案是冷漠,瑪麗亞的答案是虛偽,冷漠和虛偽把安妮對人間的留戀也吞噬了,她只能回到孤獨的死亡中去。

安娜就是一個母親的形象,在影片前半部分,安娜有一個女兒,她生了病,到後來,這個女兒卻消失了。安妮復活的時候,安娜先是聽見了小孩的哭聲,然後這哭聲被安妮粗重的呼吸取代,實際上安妮取代了安娜女兒的位置。影片裡有兩次出現安娜半裸出豐腴的乳房擁抱安妮的鏡頭,這是安妮回到母親懷抱去的願望,只有在母親的懷抱裡,安妮才能感受到平和安寧,從而暫時忘記死亡。

安妮對愛的渴望體現為交流的渴望,但交流是不可能的。按照《伯格曼論電影》中的說法,卡琳是最堅強的一個。她的“堅強”是自我保護的一種方式,而表面上的極度堅強實際上暗示著她內心的極度脆弱。在回憶裡,她和丈夫對坐用餐,除了動物般的進食,兩人沒有交流。卡琳打碎了一個玻璃杯,按照佛洛德的說法,沒有什麼遺忘和無意識行為是沒有原因的。這個小小的動作是她對丈夫心靈的邀約,丈夫能否表示一點關心?但是丈夫只是不滿地看了她一眼,一次短短的晚餐,已經把夫妻之間的疏離淋漓盡致地表達了出來。她在安娜的幫助下脫衣服,一層層的衣服脫去,她露出了裸體。導演剝除了她偽裝的堅強。她的冷漠就像那塊塞進陰道的玻璃,既傷害自己,又傷害他人。她把玻璃塞進陰道,把鮮血塗在嘴上,向丈夫露出嘲諷的微笑,一方面譏諷男人的愛情實際上不過是一種性衝動,一方面又試圖把自己放在受傷者的位置上獲取同情。但即使如此,我們也沒有看見她的丈夫表示同情。

“一切都是謊言”,這是她對愛情和婚姻的評價,也是她對人的評價。她否定了交流的可能性,所以她不相信瑪麗亞對她的傾訴,也不願意接受瑪麗亞的撫摸。安妮的死在瑪麗亞心裡掀起了波浪,在死亡面前,瑪麗亞希望兩姐妹能以回憶童年時光來達成交流,以抵抗安妮的死造成的恐懼。卡琳厭惡地接受撫摸,然後跑開,她來到紅色的牆前面,這暗示她的內心也正激烈呼喚。但她的“堅強”阻止了她。在晚餐上,她跟瑪麗亞道歉,說自己不應該接受撫摸,說自己看穿了瑪麗亞的虛偽。她又打倒了杯子,暗示她對瑪麗亞的行為和對待丈夫的行為是相似的,她自我保護式的冷漠再度成為傷害自己和他人的玻璃碎片。但是死亡畢竟也在她心裡產生了影響,瑪麗亞哭著離開客廳,卡琳立即後悔了,她請求原諒。兩姐妹互相擁抱,傾訴衷腸。此時音樂聲起,掩蓋了她們對話的內容,我們只看見她們的嘴嚅動,聽不見她們說什麼。更多的時候兩人一起說話,她們都只顧著自己說話,而沒有聽眾。在《伯格曼論電影》裡,伯格曼寫道:“她們表明她們也想談話,她們其實希望有合適的機會讓別人瞭解她們,而不說話怎能辦到這一點?”但是影片中唯一一次可能的交流給處理成加繆那句名言的注腳:加繆說:“真正的無言不是沉默而是說話。”

卡琳拒絕愛人,也拒絕別人的愛,而瑪麗亞則一直試圖表明自己是有愛的,她勾引家庭醫生大衛,又小心翼翼地維持和丈夫的關係,隱瞞和醫生私通的事實。她和安娜以及安娜的女兒關係似乎也不錯,離開時還給了安娜一筆錢。但這一切都是虛偽的演戲。她和醫生私通使丈夫試圖自殺,丈夫把刀插進了胸膛,他喊道:“幫幫我!”而瑪麗亞隔得遠遠的,沒有行動。醫生讓她站在鏡子前,看自己臉上寫滿的冷笑、虛偽、嫉妒,而她的回答是:“你的臉上也一樣。”安妮復活後,她沒有像卡琳一樣直接拒絕安妮,而是在安妮試圖擁抱她吻她的時候才歇斯底里地跑開。她想以卡琳的冷漠作對照,以表明自己在精神上比卡琳高貴。她主動與卡琳和解,既是恐懼死亡的結果,又是高姿態的表現。她的偽裝在最後關頭剝離了,卡琳說:“你曾經撫摸我,你不記得了嗎?”她說:“我不可能記得所有愚蠢的行為。”她在最後關頭摧毀和卡琳的關係,原因是約克姆在外面等她,她得保持一個貴婦的形象,不能讓他久等。於是,對瑪麗亞來說,示愛的目的是掩飾無愛,向男人求愛只是求性,向卡琳求愛則是自己需要。虛偽為她的無愛提供了一個避難所。

安妮也沒有聽眾,她的聽眾是日記本,財產分割完畢,沒有人拿走安妮的日記本。只有聖母式的安娜翻開了它。在一則日記裡,安妮回憶起卡琳和瑪麗亞剛剛來陪伴自己的時候,三個人穿著白色鑲了花邊的裙子,快樂地在花園裡漫步。三人坐在秋千上,安娜推動秋千,她們愉快地交談。安妮的疼痛似乎也消失了。影片的第一個鏡頭就是花園的空鏡,早晨,有些薄霧纏繞著寧靜站立的老樹。安妮醒來後,曾拉開窗簾,我們看見了窗外美麗的院子。

平和的幸福生活當然就是充滿愛的生活,而愛是通過語言和動作來交流的。除了開始和結尾美麗的花園場景,影片都發生在室內,場景幾乎全在安妮的病房和客廳之間切換,紅色的牆壁熱烈卻又黯淡壓抑。按照意象心理學的說法,房間象徵著心靈。那麼,這些紅色的、壓抑的、封閉的房間就象徵著人物心理的壓抑和封閉。紅色本來熱烈奔放,她們的心靈也本來熱烈奔放,充滿愛情,但是人與人之間的疏離導致她們以冷冰冰的白和陰森森的黑的外表出現。每個人都在呼喊別人的愛,但是每個人都不願意付出自己的愛,而別人付出自己的愛的時候,他卻拿起了防備之盾和傷害之矛。交流既然不可能,愛也就不可能了。

《舊約創世紀》裡說,人類試圖重回伊甸園,他們聚在一起,要建一座通天塔,上帝發現了人類的企圖,擾亂了人的語言,使人們無法交流,工程無法協調,通天塔計畫失敗了。《聖經》裡的這個故事告訴我們,所謂天堂,就是人與人能夠互相交流,互相理解,互相愛。有了交流,有了理解,有了愛,即使我們最終不免死亡,孤獨也可以緩解,疼痛也可以減輕。

影片情節:

安妮、卡琳、瑪麗亞三姐妹和僕人安娜住在一棟豪華然而陰沉的大莊園裡,大莊園有一個美麗的花園,但她們似乎從來不到花園裡去。安妮患了絕症瀕臨死亡,她每天記日記,寫下自己那些日常瑣事和感想、回憶。她想起了童年時母親對自己的忽視和曾經有過的和母親的親密。她在疼痛的殘酷折磨下死去,卻又被堵在幽冥路上,她從墳墓裡回到病房,希望得到卡琳和瑪麗亞的愛,但她們都因為害怕而拋下了她,只有僕人安娜像母親一樣擁抱著她第二次死去。卡琳有一個外交官丈夫,他們的婚姻顯然不幸福,兩人都對對方不滿,但卻維護著表面的和諧。卡琳打碎了一個玻璃杯,丈夫嚴厲地瞪著她,她把一塊玻璃碎片塞進了陰道,把鮮血塗在嘴上。她說:“一切都是謊言。”瑪麗亞的丈夫是個商人,有一天晚上,安娜的女兒生病了,醫生來給她治病,瑪麗亞勾引了醫生,這導致瑪麗亞的丈夫自殺,但沒有成功。醫生來為安妮看病時,瑪麗亞再度勾引他,但醫生拒絕了。安妮死了,瑪麗亞希望喚起卡琳她們共同的童年回憶,希望兩人能重新成為朋友,冷漠的卡琳開始拒絕,然後又接受了,兩姐妹在一起互訴衷腸。一家人在一起分割財產,而後各奔前程。分別之時,兩姐妹的關係又回復惡劣。安娜閱讀安妮的日記,日記裡寫道,三姐妹和安娜在花園裡和諧地遊玩,坐在秋千上愉快地交談。

http://movie.douban.com/review/1281968/

秋日奏鳴曲 Höstsonaten (1978)

劇情簡介

夏洛特(英格麗•褒曼)是某樂團傑出的鋼琴演奏員,她的女兒伊娃(麗芙•烏爾曼)是一名在農村社區工作的牧師的妻子,兩人之間有一道深深的感情鴻溝,七年來不曾有過任何交流。

丈夫去世後,夏洛特主動打破沉默來看望伊娃,兩人都試著友好相處,卻不免又將往事重提。伊娃怨恨夏洛特沒在她童年時給予她足夠的愛護,只把重心放在自己的事業和另一個有高度殘疾、只能發不清晰的音來與人交流的女兒海琳(萊娜•尼曼)身上。而夏洛特因為海琳與伊娃住在一起,加上丈夫的去世給自己造成很大打擊,也是心情悶悶緊鎖眉頭。

多主題秋天獨奏 2006-06-12

sonata,中譯奏鳴曲,其實就是獨奏,音樂裡的獨白。在瑞典深秋時節,7年不見的母女團聚,然而她們卻沒有譜出一曲和諧的協奏曲,仍是各自上演著自己的奏鳴曲。獨奏加上獨奏,由於心靈的不能相通,結果是更孤獨,更絕望的獨奏,而永遠疊印不成默契的交合。

第一主題:夏洛特 無愛的動機

她是第一主題,她永遠是第一,帶著高貴的光環。當她穿著一襲鮮紅長袍出現在女兒女媳面前時,就讓人不自禁的有種壓迫感。剛到女兒家,她就開始迫不及待地敘說她在醫院照料病危情人的經歷。與其說她在抒發自己對死者的悲痛,毋寧說她在講敘自己如何值得同情,需要安撫的遭遇。她所有傾訴的落腳點都在自己身上,所有情感的指向都在自己身上,她對自己是這樣的充滿了激情,以至於她的目光不可能停留在別人身上,她情感的空間不可能擴展一點點,哪怕是對她的丈夫,女兒。對於別人的不幸,苦痛,她本能地抗拒。當小女兒告訴她姐姐被接來了時,她臉上立即烏雲密佈,在無可奈何地去探望這個有病的大女兒時,片中經常使用的近鏡頭清晰地凸現出她對這個女兒本能的厭惡。她是一個無愛的人,但她卻需要愛,需要很多很多的愛,需要身邊的每一個人都來愛她,關心她,膜拜她。她也知道,愛是相互的,因此她善於表演,偽裝,表演對別人的熱情,偽裝對別人的愛,甚至有時候她自己也開始相信自己是懂得愛的,但在她連親人的形象也記不清時,她終於發現,她自以為愛別人愛得最強烈時,只是她需要別人的愛需要得最強烈時。她不懂得愛。她是強大的,因無愛的徹底而強大,她能得到一切她想得到的東西,包括她一生都不曾學會的愛,她是藝術家,但不是那種多情而博愛,對萬事萬物都充滿了熱烈激情的藝術家,她是這樣的藝術家,情感指向是單一的,心靈空間是逼仄的,心無旁騖的局限卻也能營造出強大的藝術能量,一如她詮釋的蕭邦。

第二主題:伊娃 愛的動機

伊娃說,她不會愛,她沒有愛的能力。伊娃的丈夫對夏洛特說,伊娃並不愛他。這是因為她從小就長在一個無愛的環境裡,每一次渴望被愛的願望都歸於幻滅。這讓我想起了張愛玲的《金鎖記》裡曹七巧的女兒長安。和伊娃一樣,她也長在一個無愛的環境裡,有一個不懂得愛,甚至以折磨她為樂的母親。但和伊娃的成長完全不一樣,長安繼承了她母親的所有,成為曹七巧第二,而伊娃則在本能的驅使下,不由自主地朝著與母親相反的方向發展。她也渴望被愛,她卻是以拼命付出愛的方式來渴望被愛的。在母親強大陰影的籠罩下,她極其謙卑,極其壓抑地愛著,孤獨地愛著,絕望地愛著,愛得不到回應給她的心靈造成了致命的傷害,使她對自己愛的能力產生了深深的懷疑,她的愛從此得不到生長,剛剛萌芽的青翠嬌弱的愛的嫩葉凝滯了,而她用盡全身每點力氣蓄積起的洶湧壓抑的愛找不到適合的傾瀉的出口。因此當她有了自己的孩子時,他蘊積多年的愛終於得以噴薄而出,這是她的孩子,和她一樣天真柔弱的孩子,不幸,孩子夭折了,她新生的愛也夭折了,心靈的殘缺再也沒有彌補的可能。

第二主題:伊娃 恨的動機

愛不成,便生恨。恨總緣於愛,恨也總比愛更難,它永遠是把雙刃劍,傷自己比傷別人更深。對伊娃來說,更是如此。她的恨傷不著她的母親,而只能跟深更深地傷害自己,因為恨的每一分增長都伴隨著擺脫不掉的愛的每一分增長。在那個深夜,伊娃借著酒勁,對母親發洩了鬱積多年的恨,仍然是獨白,她聲嘶力竭的話語裡所傳達的情感離她母親的心靈仍然是那麼遙遠。女兒喝酒,母親抽煙,酒是濃烈的,煙是輕漠的,酒是熱的,煙是冷的,女兒在酒裡暴露自己,母親在煙中逃避自己,影片好幾次將鏡頭定格在母女倆的面部特寫中,女兒愛恨交織的痛苦扭曲的面孔和母親冷漠麻木的面龐形成鮮明的對照。伊娃不會恨,不會真正的恨,單純的恨,她孕育的恨的嬰兒有根剪不斷的愛的臍帶。當母親離去,恨的動機隱退,愛又悄然滋生,她又一次熱切地渴望母親的到來,首尾的呼應似乎預示著愛恨輪回的無休無止。

迴旋曲 海倫娜 未形成的動機

如果說一生都未擺脫母親的陰影的伊娃是個深刻的悲劇的話,有病的海倫娜則是個未成型的悲劇。片中沒有交代她病的緣起,我把它看做是一種宿命。這位姑娘以孱弱,極需關懷的形象出現在她母親面前,而她母親確是個最不願關懷別人得人。但即使是這樣殘缺的軀體內,也仍蘊藏著她那優秀母親不具備的愛的潛能。當那個憂鬱的大提琴手貿然進入她的視線時,我們借伊娃的目光看到了愛情可以使一個少女獲得怎樣的新生。低沉的提琴旋律回蕩在昏暗的房間內,唯一的一束明亮的光投射到海倫娜的臉龐上,為她蒙上了一層神聖的光輝。然而就是這唯一的一線光,一次新生,也被母親輕描淡寫地無意扼殺了。提琴手抗拒不了母親耀眼的光輝,離她而去,她病情立即惡化,生命從此更加黯淡。比起伊娃,她被母親毀的更加徹底,連形成一個有價值的悲劇的可能都沒有,但在情感的本質上,她與伊娃是同構的:渴望被愛--得不到愛--絕望地愛。片中母女第一次見面,母女都努力地笑,母親止不住心裡的厭惡,仍要努力地笑,女兒面部肌肉已經僵硬,仍努力地笑著,以表達心中極大的喜悅。在苦痛的夢魘裡,海倫娜本能的呼號仍是含混不清的"媽媽"。而在另一個意象層面上,她與她母親形了某種同構:弱者。她母親一直努力將自己打扮成一個惹人憐愛的弱者,海倫娜則是一個真正的本色的弱者。影片中有一段,母親躺在地板上向伊娃哭訴己需要愛,需要幫助。鏡頭切換到沉入夢魘的海倫娜,她在地板上掙扎著爬行呼號,兩段鏡頭不斷的切換,形成疊印的效果。至此,母女三人的生命已經死死地糾纏扭合到了一處,儘管她們有如此的不同,彼此靈魂如此的不相通,但從對被愛的極度渴望這個層面上來說,她們都是弱者。

親情是最原始,最本能的情感,因此伯格曼選擇它而不是愛情來詮釋愛。愛可以成為人的弱點,因為愛是柔軟的,讓人心軟,惟其如此,在崇尚堅硬的世界裡,愛才顯得彌足珍貴,愛也是沉重的,它需要人付出的太多,惟其如此,在侏兩必爭的社會裡,愛才顯得不可多得。愛又是需要回應的,愛得不到回應,是對人心靈的最大傷害,相互回應的愛使心靈相通,是拆除薩特所謂"牆"的唯一方法。否則,就只有孤獨的獨奏。秋之奏鳴曲奏出無愛的苦痛,心靈的阻隔,奏出人對愛的永恆的渴望。

http://movie.douban.com/review/1051780/

芬妮與亞歷山大 Fanny och Alexander (1982)

劇情簡介

1907年聖誕,艾柯達家族兩代人共用聖誕晚宴,其樂融融。可好景不長,小主人公亞歷山大(伯特•格福Bertil Guve飾)和芬妮(妮拉•艾爾溫Pernilla Allwin飾)的父親奧斯卡(艾倫•艾德沃 Allan Edwall飾)在排練《哈姆雷特》時突然中風,彌留之際把苦心經營的大劇院託付給妻子艾米莉(艾娃•弗洛靈 Ewa Froling飾)。一年後艾米莉帶著一雙兒女改嫁冷酷殘暴的青年主教愛德華。愛德華的母親和姐姐專橫刻薄,亞歷山大與繼父的矛盾日益尖銳,卻只能默默忍受。當老祖母海倫娜(古娜•沃根Gunn Wallgren飾)得知此事後,暗中請老友幫忙,終讓孩子們重獲自由。艾米莉也逃離了主教家,從此一家人再次團聚享受著天倫之樂。

本片獲得第56屆奧斯卡最佳攝影、最佳藝術指導、最佳服裝設計和最佳外語片等多項大獎。

《芬妮和亞裡山大》 生命的呼喊 細雨的綻放2006-07-28

1

奶奶生了三個兒子,其中我父親奧斯卡身體最弱,他的兩個兄弟卡爾和古斯塔夫,一個整天喝酒,喝醉了就和她那遭全家人厭惡的德國妻子呆在一起,另一個則經常與漂亮女人裹在一塊,奇怪的是古斯塔夫的妻子卻百般縱容丈夫拈花惹草。

今年的聖誕夜,斯德哥爾摩依然被沉沉的大雪籠罩,家人們一年裡難得相聚,奶奶總是這一天起來最早的人,她會在每年的這個早晨監督傭人們佈置好節日的屋子,琳琅滿目的白蠟燭此刻閃閃發亮,匯成一條條絢麗多姿的長龍,她走過的時候,還會小心翼翼的將歪了的蠟燭扶正。

聖誕晚餐前,蹩腳演員父親在自己的劇院發表著一年的感慨,他講話的樣子就象一個生病的牧師,奶奶總是希望父親能休息好些,可是作為蹩腳演員的父親卻總是沒多少機會休息,幾年前,劇院每年虧本,經費都是奶奶一人承擔,或許還有和她以前好過尤太人的份。父親雖然演技不高超,卻總算讓劇院能自力更生了。

2

斯德哥爾摩全家人歡聚的聖誕夜在我看來,國界和文化的鴻溝早已消逝在伯格曼一格格昏黃的膠片中,記憶中的家人,和藹的奶奶,長輩們,西方人對家庭和睦的渴望以及對生命的憐愛,都與東方文化裡的精髓相同,所以看《芬妮與亞裡山大》時,你會深深的感受到“他們”就是你曾經摯愛的家人,那些呼喊和細雨中的日子也在對童年美麗的懷念中變的堅韌和成熟起來。

電影的前半部分,亞裡山大的父親奧斯卡孱弱的劇院演講似乎已經預言了不久的分離,在此之前,導演用開頭的幾分鐘,空無一人的豪華別墅來營造對孤獨恐懼的亞裡山大,直到奶奶出現在眼前,國語配音的版本裡,奶奶的和藹更是凸顯無疑,這時她正為聖誕晚會佈置房間,房間狹長的走道皆是其矯健的腳印,但是面容上,她卻顯得有些悲傷。

“亞裡山大,你在那裡嗎?”

奶奶發現了依然躲在桌子下的亞裡山大,鏡頭轉接在亞裡山大餘悸未消的臉上,他似乎沒有聽到奶奶的叫喚,他似乎對家人們存有疑慮和不信任。

伯格曼顯然是把自己化身為亞裡山大,那早熟,聰慧的男孩,而且外貌與童年的伯格曼很相象。只不過電影的童年部分多了點法國文學的味道,可惜的是法國導演沒有伯格曼的才華,斯德哥爾摩的那間豪華屋子,如果讀過〈追憶逝水年華〉的觀眾,很快的便聯想到普魯斯特早年在鄉下貢佈雷的生活,伯格曼的成功在於其很準確的掌握了古典氣氛以及被溺愛的貴族階級對待生活時的脆弱。

電影以亞裡山大的視角為主,但又不拘泥于其,伯格曼試圖展現二十世紀初的瑞典上層社會,但主角卻大多給了女性,亞裡山大的奶奶顯然是家庭的頂樑柱,家裡人遇到什麼困難都會求助於她,但她又絕不是縱容孩子們的家長,對待其的三個兒子,她的博愛展現的淋漓盡致,卻又不失嚴厲,三兄弟中卡爾最沒本事,不但欠了債,還討了個德國媳婦,而家裡人是厭惡德國人的,聖誕夜裡當卡爾再次張口找母親要錢時,母親婉言拒絕了,後來他又找母親的舊日情人借,可尤太人卻象和母親串通好了的,問道:你還是把以前的高利貸還清把

當年老的母親和家人們度過完聖誕的良宵後並沒離開客廳,她的惆悵誰人能知,當舊日情人走近其時,日漸衰老的她對著鏡子,沒再象年輕時候與之熱吻,而是回憶了往事後說道:你看我還得往臉上補妝呢。

電影裡的男人似乎都很混蛋,女人成為了家庭的中心,她們沒有男人們的小氣和不講道理,而是默默工作,支撐著各自家庭。亞裡山大在這樣一個和睦的環境裡成長,雖然看到了很多虛假,卻還算甜蜜,有值得尊敬的父親,以及和藹的奶奶。

瑞典那時候究竟是什麼樣,影片裡幾次出現城市附近河流的洶湧急流鏡頭,那白花花的水花,一切寧靜,嘈雜都被淹沒其中,當一個場景接另一個場景時,急流便成為了新生的可能。

3

新生也許應該是好的兆頭,可母親在奧斯卡死後卻嫁給了一個冷漠的主教,在孩子們的眼裡,這樣的選擇實在不可思議,可擺在亞裡山大面前的卻只有一條路:

走過去,不然就跳進冰涼的急流中。

從和睦溫暖的奶奶家到主教陰冷的城堡,擺在任何人面前都會停止前進,更別說主教的前任夫人死在城堡下的急流中。來這裡的第一天。母親被新婚沖渾了頭,她笑容可掬的勸導孩子們給她點時間,然後一起祈禱上帝。

觀眾會在這裡認為母親是一個渾人,而且對待新婚上過於考慮自己,她更多的是被主教英俊的外表迷惑,甚至天真的認為,那就是可以重新嫁接生長的天地,他應該靠的住。

而這裡顯然又是導演自身的情感抒發,但他的主教父親是生父,所以影片裡描述的只是一小部分,甚至是導演烏托邦似的構造,因為在現實裡,母親始終為了孩子的撫養權沒離開父親,儘管埋藏在他黑色教士服裡的魔鬼有多冷酷,多暴力。

伯格曼很在意親情的描繪,早在〈野草莓〉和〈呼喊與細雨〉裡,就出現過對美好童年的嚮往,然而現實始終與之相左,充滿矛盾的童年經歷激發了導演對形而上世界的熱衷,呼喊與細雨正是對這種矛盾的最佳概括。

〈芬妮與亞裡山大〉最終是將繼父“毀滅”在上帝懲罰的大火裡,因為他的冷酷無情早已背離了人性,離開陰冷恐怖的城堡後,亞裡山大和妹妹芬妮重新回歸到奶奶和藹的世界中,親切的叔叔古斯塔夫在歡迎宴上大聲演講,語無倫次的激動裡透露著對新生的讚揚和期待。而這也是電影最後一個鏡頭中。奶奶所念斯特林堡戲劇中的大意。

那靠在奶奶懷中的時刻,也正是亞裡山大甚感欣慰的回憶。

4

可以說影片前半部分是作者童年裡最美好的記憶,熱鬧和睦的宴會,無處不在的幽默,噱頭讓童年顯得五光十色,而這也是普魯斯特小說裡第一章〈貢佈雷〉的景象,〈芬妮與亞裡山大〉經過導演從電視劇版本中剪輯後顯得甑至完美,雖然在有些層面上敘述的過於簡單,但細心的觀眾仍能體會作者的原意。而這部電影的誕生更加證明了伯格曼對文學的真正野心,電影只不是一種通俗的方式。

影片再次運用了文學裡的意識流,回歸到電影語言裡便是記憶或者時間蒙太奇,在父親死後,亞裡山大卻總感到父親的存在,尤其在他需要光懷時,那靈魂的光芒,雖然看不到,卻成為勇氣的化身。有趣的是,令亞裡山大憎恨的主教也在影片臨近結尾時出現,與光明的父親相比,主教則在世界的另一端警告他:你是逃不過我掌心的

對生命的熱愛成為影片的無時不在的呼喊。可惜父親奧斯卡卻只能在天堂呼喊,在逃出主教城堡後的夜晚,父親再次閃現在眼前,他緩緩的走近亞裡山大,對他說:事已至此,我能做的就只有這些了。

逃出城堡後的他顯然獲得了新生,卻與童年的純真做了告別。

他變的更加多疑,卻對愛越發充滿了期待,哪怕只是靠近時的溫度,母親的天真多情和父親懦弱膽怯的性格相繼在他身上展現。

5

在貢佈雷的時候,綠野蔥蔥,女人們頂著白色遮陽傘在鄉間小徑上緩慢移動身軀,其中便有我的母親。

在斯德哥爾摩的郊外,母親獲得了新生,永別了陰冷的城堡,她正朝鄉下的方向走去,步伐堅定而美麗。

伯格曼在〈芬妮與亞裡山大〉裡以美好夢境似的結尾給人以雨過天晴,曾經滄海難為水的感受。這與之在十幾年前的〈呼喊與細雨〉相同:

戴著白色低頂帽的三姐妹蕩漾在春風淋漓的秋千中,死去的艾格尼絲日記上這樣寫道:

這一刻多好,我們在一起,仿佛又回到了快樂的童年。

這時,童年的細雨迤儷在記憶裡:莎莎,仿若微風撫過。

http://movie.douban.com/review/1061494/

關於《芬妮與亞歷山大》 2007-09-05

首先,這無關乎品味,也不是以作任何賣弄或者炫耀為目的。那麼我就可以安心的說,能夠讓我把他的電影頂禮膜拜來瞻仰的大師只有一個,那就是英格瑪伯格曼,永遠的伯格曼。

關於哲學,宗教與生命的思考一直是這個我們稱之為大師的人在電影裡所終身探究的主題。無可否認,他使電影成為與繪畫,雕塑,建築,音樂,戲與戲劇並駕齊驅的藝術門類。如果一部可以稱之為電影專著的書籍裡沒有伯格曼的名字,恐怕這本書就不能算做與電影相關。發現自己真的無法用一種劇種來概括伯格曼最後的這部收山之作――《芬妮與亞歷山大》,只是在豆瓣的描述中說,我感覺,它就是一部小型的百科全書。這位老人為電影已經心力交瘁,85歲離世,壽終正寢,喜歡他的人們可以得到些許慰藉了。

“人老了之後的現象之一就是,童年的回憶會越來越清晰地浮現出來,而壯年時期的種種大事卻反而模糊,以至於消失。”不用像《第七封印》那樣深沉嚴肅的話題,他只用《芬妮與亞歷山大》這一部電影就足以證明自己這句話的分量,至少他的影迷我是這麼認為的。電視劇版的《芬妮與亞歷山大》很長,用5個小時把它看完,然後明白了,這就是大師最後給我們所帶來的驚喜。

一種類似于讀完重新讀完《紅樓夢》後的驚喜感,甚至評價也有類似,所有人物,感情,都讓人感覺到異常的真實感,惟妙惟肖,每個人物都有其特定的出場,屬於自己獨特的性格,甚至最後的歸屬都有歸乎其位之意,一切都是那麼順其自然,水到渠成。雖說不是閱片無數,也是有些資底的,竟然沒有找到一部可以尋覓到與它相通的點點。

看到有些影評說,它像《野草莓》以孩子 也就是亞歷山大的視角展開,其實不用談什麼視角問題,亞歷山大本身就是一個線索,穿起整個愛柯達家族事件的點點滴滴。他們對生活和戲劇的熱愛,感染著喜歡他們的每一個人。無論是祖母愛倫那對整個家族成員典雅、寬容、慈愛無微不至的關懷;古斯塔法,奧斯卡,卡爾三兄弟與他們的妻子兒女之間的微妙的經歷和他們之間和睦而又真摯的親情;奧斯卡去世後艾米莉深夜在他靈前歇斯底里的痛苦哀吼;芬妮和亞歷山大隨母親改嫁到冰冷的主教院,每天面對偽善的主教和他古怪家人時所表現出的種種心理變化;古斯塔法、卡爾為救出艾米莉母子代表愛柯達家族與主教的談判;不時出現鼓勵家人的奧斯卡的魂靈;可憐的艾米莉所為孩子做出的種種犧牲;甚至後來在亞歷山大身上出現的靈異事件對主教一家的報復,以至於最後童話般完美的結局。一切的一切,就象一部百科全書,你一頁一頁的打開,每個情節行雲流水般的向你走來,有家族喜悅的淚水,有經歷坎坷時每個人所付出的深切關懷,有亞歷山大清澈而又充滿玄機的眼神,有愛倫娜充滿慈愛的微笑。這也許就是生活所賦予愛柯達家族的責任,生活就像洋蔥,你一片一片的剝開,終有一片會讓你落淚。

結尾古斯塔法最後擁著妻子和艾米莉說到“試想一下,我們以後又可以生活在一起了,快樂的生活在一起…..因為想到你又將和我們一起過日子了,我開心的想落淚……”三人喜極而泣。經歷過陰霾後的愛柯達家族又重新聚在一起了,很是令人歡欣鼓舞。雖然最後亞歷山大不知是幻覺還是真實被已故的主教慣性的拍了一下腦門,也許這還不是終點,至少,我們的亞歷山大終於在他慈愛的祖母懷裡安睡了。

http://movie.douban.com/review/1204062/

一位老人靜靜離去 悼念伯格曼 2007-08-01

1

伯格曼去世的消息是廣西的網友告訴我的,我剛聽到這消息並不很驚訝,但後來卻陷入了長久的木訥。這種木納出於我對伯格曼飽含的熱愛和敬仰,但又愧於知之甚少,當我準備動筆撰寫紀念其的文章時,我的思想在顫抖,生怕每寫一個字都是錯字,每寫一句話都是對伯格曼去世的不敬。

英格瑪伯格曼對我的影響很深,他不僅改變了我對電影的認識,也扭轉了我曾經憤世嫉俗,怨天尤人的一面。尤其當我看到拍攝於1986年的《芬尼與亞歷山大》時,我更是加深了對伯格曼的信仰,因為他將博大的胸襟貫徹於電影,電影中對苦難“不痛不癢”的描述以及傷痕終會消散的信念就像一束光擺在觀影者面前,但也只有一位相當成熟的導演才能那麼“放得開”的去講述苦難,受《芬尼與亞歷山大》的影響,我重看了特呂弗的《最後一班地鐵》,與伯格曼一樣,特呂弗也將最博大的胸懷獻給了息影之作,但如果沒有伯格曼在《芬尼與亞歷山大》中給我的啟示,我恐怕一生也難得去回顧曾經看不懂的《最後一班地鐵》

廣西的網友說:一位影響了我一生的大師走了。他恐怕也是國內最先知道伯格曼死訊的人之一,那天下午他吧外電的報導原文轉載給我,我一字一字讀著英文單詞,當天和第二天我都寫不完一篇紀念伯格曼的文章,但我還是從枯涸的腦海中擠出了幾段介紹伯格曼生平的文字,儘管紕漏百出,但不能在他走的時候,我一再沉默。

2

伯格曼教予了我怎樣觀賞人們的心理,在任何一個人的任何一個動作中,一種電流都會迸發出,導演所做的就是記錄下這一激動人心的一刻,哪怕是再普通不過的,例如母親的微笑,孩子的嬉戲也都包涵著值得深思的一面:

他的電影很細緻,尤其喜歡將鏡頭近距離的觀察人的面部,在《假面》裡,這種觀察從窺視變得明目張膽,最後給人的震撼是前所未有的,《假面》撕開了人偽善的“羞恥”,證明了自私的可怖。

伯格曼因為《假面》,《羞恥》使他以一個叛逆的形象佇立在世人面前,而他的本意卻並非如此,拍攝《假面》,乃至後來的《呼喊與細雨》,都是在伯格曼人生最艱難的時刻,他後來將這段經歷寫進了自傳《魔燈》裡:那時因為稅務問題,政府將伯格曼驅逐出瑞典,他不得不過著流亡生活,為了生存不斷的拍片。但每當坐在導演凳上,他第一個想到的都是故鄉的泥土,以及兒時呆過的小鎮上人們臉上的歡笑。

如今,評論家們不約而同的將“夢”和“魔燈”冠于伯格曼身上,這也是世人日後對他所做的公正評價,當《芬尼與亞歷山大》再次為瑞典獲得奧斯卡最佳外語片獎時,人們卻突然發現曾經意氣風發,甚至有點曲高和寡,憤世嫉俗的年輕人一下子已經是耄耄之年。

當“年輕人”再次回到故土,內心也充滿著感激之情,《芬尼與亞歷山大》的獲獎與瑞典政府的支持緊密相聯,而當伯格曼與分別多年的祖國擁抱時,定然也會激起不一樣的火花。電影的成功正好佐證了這點。

我曾在多篇文章裡引述過伯格曼的電影《芬尼與亞歷山大》,因為它的博大胸襟早已經蓋過了所有電影的光輝。李安談及伯格曼時,說伯格曼教會了他怎麼拍電影,而我則會說:伯格曼教予了我怎樣思考人生,在他的影響下,我讀巴爾扎克,斯特林堡,看被他讚賞過的電影,當然,我也會寫出更好的文字,來感恩,報答。

伯格曼的電影是良心,人性以及很多詞彙的代言人。在當今,重溫他的電影是疲勞後最美的享受,因為他會讓我們變得謙虛,謹慎,博大

http://movie.douban.com/review/1187528/

上一篇:阿莫多瓦:名導演10

下一篇:塔科夫斯基:名導演12

英格瑪‧伯格曼

作者: (法)奧蒙 2012 北京大學出版社

目錄

第一章 狼人︰患神經官能癥的藝術家

噩夢

激情行動

Nelmezzodelcammin

《芬妮與亞歷山大》

第二章 “每個畫家都在畫自己”

重訪童年

自傳常伴

“女人是男人的夢”(克爾愷郭爾語)

神秘島

第三章 一個作者的誕生

幻想及其印記

憤怒的青年

嘗試所有的類型

《領聖體者》

第四章 創作的謀略

創作家及其創造物︰影像、幻想、電影

伯格曼青睞什麼樣的演員?

只談電影的影片

第五章 路德教理

宗教教育︰良好的意願

上帝的形象

《木偶生命》

......

第六章 魔鬼和其他奇跡

第七章 死亡不可表現

第八章 插曲︰喜劇不滑稽

第九章 令人不安的另一個我

第十章 表達的根源

第十一章 間句︰音樂與太初之音

結束語︰幻想力批判

電影創作年表