2013-06-20 09:00:00阿楨

米勒:世界百大畫家26

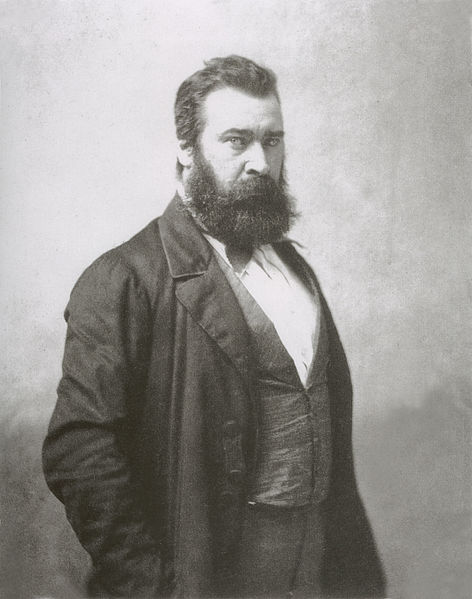

寫實主義時期 米勒﹝Jean Francois Millet﹞﹝1814 ~ 1875﹞

米勒是法國一位偉大的寫實主義田園畫家。批評家朱里亞.卡萊德在他撰寫的巨著《米勒藝術史》中,指出米勒的作品刻劃出他當時那個時代一般平民的人心和思想,表現了近代思想,是位高貴而不朽的人性畫家。他出身農民,一生描繪農夫的田園生活,筆觸親切而感人。

羅曼羅蘭曾撰寫一本《米勒傳》﹝The Popular Library of Art 叢書之一,1902 年在倫敦出版。﹞當時羅曼羅蘭正在撰寫「偉人傳」,1903 年出版《貝多芬傳》,1907 年出版《米蓋朗基羅的生涯》。他把米勒也列為英雄之一,因為他認為米勒具有忍耐、愛、勇氣與信念,從事藝術,深具不屈不撓的英雄精神。

米勒一生留下作品不多,他從 1840 年至逝世的三十多年間,所作的油畫約僅八十幅,而且多數是小幅。這並非他對創作缺少熱情和精力,而是他重於思考。每作一畫經常重複思考,這可從他留下的許多素描草稿看出。一位偉大的藝術家,並不在於作品之多寡,只要能有幾幅作品在美術史上留名,也就足以永垂不朽。米勒就是如此。

【繪畫作品選粹】

播種者﹝The Sower﹞1850 ~ 1851油彩102 x 82波士頓美術館,美國

晚鐘﹝The Angelus﹞1857 ~ 1859油彩55.5 x 66 奧塞美術館,巴黎

拾穗﹝The Gleaners﹞1857 油彩54 x 66 奧塞美術館,巴黎,法國

母親的細心﹝The Maternal Precaution﹞1855 ~ 1857油彩29 x 20.5羅浮宮

春﹝Spring﹞1868 ~ 1873油彩‧畫布86 x 111奧塞美術館,巴黎

尚-法蘭索瓦•米勒 維基百科

讓-法蘭索瓦•米勒(Jean-François Millet,1814年10月4日-1875年1月20日)法國巴比松派畫家。以鄉村風俗畫中感人的人性在法國畫壇聞名。他以寫實徹底描繪農村生活而聞名,是法國最偉大的田園畫家。

羅曼•羅蘭在所著的《米勒傳》指出:「米勒,這位將全部精神灌注於永恆的意義勝過剎那的古典大師,從來就沒有一位畫家像他這般,將萬物所歸的大地給予如此雄壯又偉大的感覺與表現」

生平

1814年10月4日-出生於法國諾曼第半島格魯什村(Gruchy),耕農家庭之子;童年時曾幫助父親在田間勞動,因父母忙於田裏工作,祖母是他從小最親近的人。

1831年-17歲,創作了《牧羊人在看守他的羊群》,顯示出極高的繪畫天賦。

1832年-18歲起,到瑟堡市(Cherbourg)向兩位當地畫家學習繪畫。

1834年-20歲,到瑟堡學畫。

1837年-23歲,獲得瑟堡市議會的獎學金,到巴黎美術學院向浪漫主義派畫家德拉羅什學習。米勒也常常去羅浮宮,從米開朗基羅、普桑、林布蘭特的畫中臨摹學習到不少表現技巧。

1839年-離開德拉羅什的畫室。

1840年-米勒「肖像畫」入選沙龍,正式躋身巴黎畫壇。

1841年-在瑟堡與服裝店的女兒寶琳-薇吉妮‧奧諾(Pauline-Virginie Ono)結婚住在巴黎,3年後寶琳-薇吉妮患了肺結核病死。

1844年-30歲,喪妻,回到故鄉。

1845年-續絃,回到巴黎。

1846年-與續絃的卡特琳‧勒梅特(Catherine Lemaire)生下第1個孩子。

1847年-米勒開始將他的興趣專注在鄉村題材的作品。

1848年-在巴黎的「自由沙龍」展出古典主義風格的《巴比倫被俘的猶太人》和鄉村風俗畫《篩穀的人》。

1849年-《拾枯草的人》獲得1000法郎的獎金,夏天時,由於巴黎動亂,米勒偕同妻兒搬到巴黎近郊,鄰近楓丹白露森林的巴比松村定居,與西奧多‧胡梭(Théodore Rousseau)結為好友。這是他最貧苦潦倒的時期,一邊在畫室創作,一邊又必須為了生計在田裡耕作。

1850年-米勒畫出了《播種者》。此畫後來成為他的代表作之一, 獲得許多重要人物的讚賞與肯定。如作家維克多•雨果(1802-1885)、印象派畫家梵谷(1853-1890)等。

1853年-正式和第二任妻子舉行婚禮。

1857年-《拾穗》,可說是米勒最著名的畫作。此畫描繪三名農婦在一片金黃色的麥田中撿拾收割過後的麥穗。在畫面中充滿的感傷與人性尊嚴的寧靜,奠定了米勒在法國自然派畫家中的重要地位。

1858年-《晚禱》(米勒死後,法國富商索夏爾以80多萬法郎購回此畫並於1909年捐贈給羅浮宮)。

1862年-48歲,畫《持鍬的男人》。

1867年-在巴黎萬國博覽會與柯洛一起展出田園自然風格的畫作,拾穗等八幅作品獲得首獎,人們逐漸認可米勒的繪畫。

1868年-54歲獲頒榮譽勳章。

1874年-法國政府委託他繪製萬神殿大壁畫,但因健康問題無法完成。

1875年-61歲時咯血病(肺結核)逝於巴比松。

透過『天、地、人』彰顯神聖的米勒 作者:蘇友瑞

這陣子台灣有一個熱鬧滾滾的米勒畫展,吸引非常多的觀眾,從而讓很多人詢問:『米勒之藝術何以偉大?』的問題。本來就一個藝術型式的創新與繪畫技巧的革命而言,米勒並沒有站在多麼先驅的位置;但是《拾穗》與《晚鐘》成為永不止息的繪畫經典意象,必定意謂著它有一種深入人心的普遍感染力。從本文的立場,私以為這是米勒的繪畫掌握到一種『神聖美感』的表現力,從而造成觀畫者無不受到心靈的震憾。

米勒自認為一輩子是一個農人,意謂著他極度認同與悲憫當時被層層剝削的農民階級;另一方面,歷史上米勒也的確因為太過於重視(或同情)農民而被誤認為危險的反動份子。然而米勒終其一生都沒有參與、論述或描繪革命的意念,這意謂著米勒並不是一個重視現實正義的改革家,而是寄託於形而上的心靈慰藉。這種心靈慰藉與貝多芬式的古典音樂心靈是相通的,兩者皆是透過非現實的藝術本身,達到某種昇華心靈的效果。因此,分析出米勒這種藝術心靈的型式,就像分析出貝多芬後期作品的雙主題賦格一樣,是獲得並增強賞析米勒作品之藝術美感的好方法。

從這個角度來說,米勒的農民人物就好像貝多芬的音樂曲式,兩者都只是借用來藝術表達的工具。要如何掌握米勒藝術心靈的感動呢?我個人提供一種『天、地、人』的賞析取向。

『天、地、人』的神聖美感:

我們可以使用三幅繪畫說明這個賞析取向,這三幅都是這次台灣米勒展出現的繪畫:《縫衣婦人》、《坐著編織的牧羊女》、《牧羊女與羊群》(大牧羊女)。

1860 縫衣婦人

這三幅畫的主角是差不多的,但是三幅作品的感覺天差地遠。同樣一個農民階級的角色,《縫衣婦人》是身在室內,於是沒有『天』也沒有『地』,只是單純的『人』;這時以米勒敏銳的生活觸角,他當然知道農民生活的艱困;因而這幅作品有強烈的寫實主義風格,直指『人』的辛勞而沒有神聖與希望的感動。

1858 坐著編織的牧羊女

《坐著編織的牧羊女》是身在室外,『地』的豐富內容刻畫明確,但是天空幾乎被樹林遮蔽,造成只有『人』與『地』而缺乏『天』;於是雖然到主角被『地』映照地比上一幅多了生命活力,卻不容易有盼望感,最多只能呈現『人與地的悠閒』。

1863 牧羊女與羊群

《牧羊女與羊群》是米勒經典繪畫作品,看過的人無不感動萬分,因為這是充分發揮『天、地、人』而彰顯神聖美感的藝術心靈。同樣類似的農民角色,處在豐富的『地』,並且擁有『天』的無窮無盡。當『人』位於『天』與『地』的交界之間,造成『人』的背景視野無限延申,彷彿『人』是同時被『天』與『地』完整地包圍;因而『人』本身的困苦,不但有『地』的承載,也有『天』的保護。於是以這樣的基本語言,造就了米勒作品豐富的神聖美感 ── 他不是僅進行控訴的革命家,也不是失意的虛無主義或轉化的逍遙美感;他相信艱苦萬分的農民必定有天與地的厚愛,因而有盼望;正是這種抽象的神聖感動,讓米勒的藝術心靈流傳後世。

於是從這個角度,我們可以重新賞析米勒繪畫生命的心靈歷程。

米勒的繪畫軌跡:

1841 娥貞娜.菲利克斯.勒固圖瓦女士

米勒的青年期作品《娥貞娜.菲利克斯.勒固圖瓦女士》(1841),雖然肖像畫理應把人物畫地雍容華貴,但是米勒對於農民的認同,導致他藏不住對『人』的真實感受;結果,這個人物看起來仍然是一個農人而不是貴族小姐。有些人認為這是米勒肖像畫技巧生澀,我們寧可認為這是對『人』的真實心靈感受。

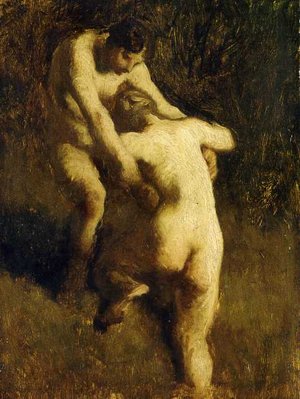

1848 兩名浴者

華麗時期的《兩名浴者》(1848)有非常著名的逸事,但是從繪畫本身,相信大家不會有太多肉體美感與華麗感。糾結的肌肉與臀部與其說是裸體美,不如說是一種『掙扎感』;連這樣大幅削減裸體美的繪畫都會被誤會成『只是一個裸體畫家』,怪不得米勒會捉狂了。由此也知道米勒對於『人』的象徵是心靈深處難以改變的,就算採取裸體的型式也如此。

1848 簸穀的人

1868 簸穀的人新版

於是我們走到心靈轉折之時間點:《簸穀的人》(1848,台灣的米勒展為1868另一版本);米勒顯然認知到要呈現他的藝術心靈,只有使用農人(平民)角色能適切表達他對『人』的體悟。因此透過種農人角色的作品,米勒不斷地尋找最適當的『人』之表現,最後,產生驚天動地的『天、地、人』藝術心靈。

《拾穗》與《晚鐘》:

1857 拾穗

《拾穗》(1857)是如此承載著『神聖感』的藝術心靈:透過廣大的地面與天空無限的空間,彷彿三個人是被天地保護著。西方精神基礎的《聖經》利未紀記載著:『在你們的地收割莊稼,不可割盡田角,也不可拾取所遺落的。不可摘盡葡萄園的果子,也不可拾取葡萄園所掉的果子;要留給窮人和寄居的。』。換句話說,留下遺落的收成讓窮人以自己的勞力撿拾,不但有救濟的功效,也可以確保窮人的生命尊嚴。因此三個拾穗農人各有姿態,一方面彰顯『天』與『地』厚載下的遺落之收成,另一方面也突顯了勞動者的生命尊嚴。為了這種結合『天、地、人』的神聖美感,所以畫面的人物稀少而簡單,清楚地呈現『勞力彰顯神聖』的藝術心靈。

1859 布荷東 拾穗者之歸

可以比較另一幅繪畫,布荷東(1827-1905)的《拾穗者之歸》(1859);很明顯的,這幅作品豐富的人物刻畫遠比米勒作品還要生動、寫實許多,但是卻缺乏了米勒作品的神聖美感。因為『人』的主題過強,雖有天、地的成份卻被弱化成僅是陪襯的地位,當然就產生不出米勒式的神聖美感了。

1859 晚禱

《晚鐘》(1857-1859)我個人最喜愛的藝術作品之一,但我得承認直到看了原畫我才完整理解這幅作品,因為原畫有太多感動是畫冊上看不到的。透過非常精緻細膩的地面細節,米勒把辛苦耕作的『地』表現地比字句還要更豐富(這是畫冊上看不清楚的!一嘆);多彩的晚霞點幾隻飛鳥,展現出自然詳和的『天』;單憑這兩者產生的神聖感動,就算沒有遠方的教堂,都會讓人不由自主地感謝造物主的慈愛了。如此無限延申的天、地空間,把兩個人物放在天地之間,完美無缺地展現出『天、地、人』的神聖美感,無怪成為西洋藝術史上最偉大的象徵了。

1868 紡紗女,奧弗涅的牧羊女

透過這樣的『天、地、人』神聖美感,《紡紗女,奧弗涅的牧羊女》(1868)與前述的《牧羊女與羊群》(1863)也都是我最喜受的繪畫;儘管作品中無一字宗教,但是觸動人心的終極關懷感動都是永不止息的;這正是米勒藝術心靈的偉大。

米勒的生命終末:

1868-1873 春天

米勒生命末期作品如《春天》(1868-1873),開始重視光、影與色彩的全新技巧;在這幅作品中,『人』極反常地渺小,『地』誇張地豐富成主角;但仔細一看,『天』雖然被烏雲密佈著,右上方現了光明的一塊;從而讓地面的小白花、樹葉與天上的飛鳥,都展現出向光而特別明亮的光澤。於是視野順著光照方向一看,天邊正是一道彩虹與一道霓。這實在太明顯了,米勒打算彰顯烏雲過後的天地一新。

我們知道按照《聖經》記載,彩虹代表著上帝永不毀滅大地的慈愛標記;因此這幅繪畫雖然沒有依據『天、地、人』的神聖美感型式,卻使用不同方式重新表現米勒心中的神聖美感。這一方面是米勒去世前的心靈寄託,另一方面也意謂著藝術家臨老仍自然不息地創新。如果米勒還能多活個十年,這種全新畫風應該會有不同的精彩表現。

同樣的藝術表現手法,如《格賀維勒的教堂》(1871)與《有羊群的牧場、月光》(1872)皆是同類。

1872 有羊群的牧場、月光

1871 格賀維勒的教堂

結語:

米勒去世後,深受影響的畫家繼續創作很多農村作品;但是隨著進入上帝己死的心靈空虛年代,藝術家越來越無法掌握神聖美感而走向其他的藝術表達。我們可以在台灣的米勒展看到後代的畫家如布荷東(1827-1905)、霍勒(1846-1919)、繆尼耶(1863-1942)、達尼安-布維赫(1852-1929)、朱利安.杜培(1851-1910)。每幅作品都比米勒『好看』太多了,農婦吹彈可破的白嫩肌膚與農民遊民的輕鬆適意,就算是米勒的裸體畫也比不上這種幸福感;甚至可以說,他們的繪畫技巧是比米勒更先進的。

1887 農婦曼達.拉美特利 霍勒

1892 在林中 達尼安-布維赫

可是米勒藝術之偉大不只是時代上的意義,更是藝術家自身心靈躍升的極致。造成後代藝術家即使能畫出更好看的農村,卻不容易像米勒一樣掌握到藝術心靈深處的神聖美感;所以,米勒成為永恒的經典。

於是,透過這次畫展重新經歷一次米勒之旅,我們更感受到藝術心靈的永恒價值,重新呼喚心中最原始的深深感動。

http://life.fhl.net/Art/millet.htm

論米勒對寫實主義繪畫的影響 李思瑩。私立格致中學。普ㄧ義

壹●前言

米勒是一位偉大的田園畫家,在他小的時候便顯露出繪畫的天份,只可惜他身為家 中長子,再加上家中並不富有,所以到了十八歲時才開始到附近小有名氣的畫家處 學畫。很多人可能不知道,他為了養家餬口曾畫了很多的裸體女子的畫作,但有一 次他在無意間聽別到人說他是「一位專畫女人裸體的傢伙!」(註一)之時,對他來說是一個很大的衝擊,於是他毅然地拋棄之前的裸女主題而改為最愛的「農村生活」 中的情景和「聖經」裡的故事。在他的成長中對於米勒影響最深的就是他的祖母,因為祖母信仰極為虔誠,所以造成他的畫作中很多都是由聖經故事中尋找畫作的主 題,所以在他的許多農村風景畫作中,都流露出一股不同於其他畫家的莊嚴和高貴 的氣息。一位偉大的畫家的成就並不在於作品數量的多寡,而是只要有幾幅代表的作品便足以在美術史上名垂千古。米勒聞名於世的「晚禱」與「拾穗」,畫中淳樸溫厚的農夫、秋收田上金黃的氣息、人與大地相依為命宛如宗教般的尊嚴莊重,將農夫題材高尚、莊嚴化,為米勒樹立了後世描繪農村生活寫實的典範(註二)。本論文將針對米勒與巴比松畫派的關係入手,分析探討米勒對寫實主義的重大影響。

貳●正文

一、巴比松畫派與米勒的關係

巴比松畫派(Barbizon school)是指一八三○年到一八四○年,在法國興起的鄉村風景 畫派。因此畫派的主要畫家都 在巴黎南郊約五十公里,楓丹白露森林(Fontainebleau Forest)附近的巴比松村,1840 年後這些畫家的作品被合稱為「巴比松畫派」。

巴比松派的主要畫家是強調科學風景畫法的西奧多•盧梭(Theodore Rousseau)、柯 洛、讓-弗朗索瓦•米勒和查理-法蘭斯瓦•杜比尼(Charles-Francois Daubigny):其中盧梭和米勒一生都在巴比松村終老。其他比較後期的有居勒•杜普雷(Jules Dupre)、康斯坦•特羅雍(Constant Troyon)、查理-愛彌兒•查克(Charles-Emile jacque)、那西斯-維吉勒•迪亞茲﹙Narcisse-Virgile Diaz﹚等重要成員。(註三)

然而米勒並不等同於巴比松畫派,因為巴比松畫派並非是一種集聚性的運動,而是同世代的畫家們所創作出不同於傳統性繪畫的藝術,被稱為巴比松畫派畫家們的創作理念並不基於相同的思想,然而大家卻描繪相似的主題。一八二○到一八七五年左右的代表性畫家米勒去世為止,是被稱為巴比松畫派的時代。若一定要指出他們的相同之處的話,那就是他們都是風景畫家--描繪農民、動物等類似的題材(註四)。

二、寫實主義繪畫與巴比松畫派的關係

巴比松派是法國浪漫主義畫派轉向寫實與現代主義的一個起點。過去法國藝術界對風景畫的評價都很低,認為畫風景畫的畫家是比較不引人注目,也不值得注意的,但巴比松畫派的作品使世人被鄉村中的優雅感動,同時也因當時保受戰亂的巴黎和歐洲,人心趨向於隱居,所以巴比松畫派成功地為風景畫打下很好的基礎,也替後來一八六○年開展的印象派奠定了相當好的道路。(註五)

現實主義,是十九世紀中葉法國壟斷資本主義進一步發展的產物。在一八三○年七月革命推翻了原有政權,開始了七月王政,政權與中產階級作為結合後,引發了更多的社會弊端。社會上嚴重的兩極分化、貧富不均和政治腐敗的現象,使藝術家更自覺地認識到自己的責任,在法國政治最為混亂時期,掀起了諷刺繪畫的風潮,主 要原因是因為石版畫技術的發明。除了諷刺藝術之外,法國寫實主義還多以災難、不幸事件所襲擊的都市、鄉村農民為主題。

在十九世紀中葉以後,巴比松畫派、寫實主義繪畫、諷刺畫使人逐漸意識到當代的特質:庶民的、感傷的、貧困的、憂鬱的、怪異的人物陸續出現在畫面上,迪朗蒂曾呼籲畫家:「古代人畫自己所看到的東西。各位也請描繪自己所看到的東西。」而 寫實主義的主將庫爾貝也說:「如果您想要女神的話,請把祂帶來。」(註六)代表著人們思考的方向不再是古代那種莊嚴的主題了,畫作更接近生活圈。

庫爾貝要求藝術家揭示事物的本質方面,而不僅僅停留在一成不變的形式模式上。因此,庫爾貝不無尖刻嘲諷之意地稱古典主義為「裝腔作勢」,稱浪漫主義為「無病呻吟」,倒也恰到好處。法國評論家認為: 「沒有庫爾貝,就沒有馬奈;沒有馬奈,便沒有印象主義。」庫爾貝在發現生活中平凡的美和樸實的外光技巧方面給予以後的青年畫家們的重要影響(註七),而米勒正是一位承先啟後的重要畫家之一。

三、米勒對寫實主義繪畫的影響力

法國寫實主義與巴比松畫派的活動時間部分重疊,以至於寫實主義畫派的風格與主題都和巴比松畫派的畫風相似。如:尚─查理‧卡贊的《特比亞斯與天使》就受到了巴比松畫派的引響很深刻、朱爾‧布雷東的《召喚拾穗者》,光是主題就與巴比松 畫派的米勒的《拾穗》相似,雖然布雷東在《召喚拾穗者》中的人物衣服可看到補釘,但是卻無法給人感受到如米勒的《拾穗》那種莊嚴的感受。(註八) 以下將針對米勒的幾幅畫作深入分析,讓讀者能清楚地理解米勒對寫實主義繪畫的 影響。

参●結論

巴比松畫派的畫家的離群所居使世人覺得他們是一群不問紅顏世俗的非寫實主義畫 家,其實可以從他們的畫作中可以看出,他們常以勞動者的畫面來表現象徵現實社會,如:米勒的〈簸穀之人〉畫面上的紅、白、藍三色旗的象徵意味以及對勞動民的細膩描寫(註九),而與巴比松畫派不同的寫實主義繪畫多半都以誇張、戲劇性的人物表情來表現出主題,以各種不同的的主題來改變當時以古典神話與聖經中的 主題,在此之前的浪漫主義時,人物則被理想化,畫面中明顯的融入德行的內容,而寫實主義正是要推翻這些主題,主張要以自己看到的事物為主題。例如:庫爾貝公開宣稱:「繪畫本來就是具體的藝術,應該描繪現實中存在的事物。」(註十)而巴比松畫派的米勒畫作主題更多以勞工者為主題,雖然本身並不諷刺保守派的象徵內 涵,但卻常被解讀為改革派的畫作,然而若從寫實主義的畫家角度來看米勒,他無疑是濫殤、是先聲,米勒對寫實主義畫家的影響也就不言而喻了!

肆●引註資料

一、引註資料

註一、《世界名畫全集 米勒 JEAN─FRANCOIS MILLET》p.12。何政廣主編。

藝術家出版社。2001

註二、http://www.epochtimes.com/b5/4/7/27/n609258.htm。大紀元

註三、http://zh.wikipedia.org/wiki/。維基百科

註四、《世界美術全集 巴比松與寫實主義繪畫》p.269。潘(示番)著。藝術家出版社。2004

註五、http://www.letart.com/big5/xfds/0107/ml.htm。LETART

註六、《世界美術全集 巴比松與寫實主義繪畫》p.91。潘(示番)著。藝術家出版社。2004

註七、http://zh.wikipedia.org/wiki/。維基百科

註八、《世界美術全集 巴比松與寫實主義繪畫》p.101。潘(示番)著。藝術家出版社。2004

註九、《藝術大師世紀畫廊 愛與田園的畫家 米勒》胡永芬總編。閣林國際圖書有限公司。2001

註十、《藝術大師世紀畫廊 寫實主義的旗手 庫爾貝》胡永芬總編。閣林國際圖書有限公司。2001

二、附錄

米勒年表:

http://www.shs.edu.tw/works/essay/2005/10/2005103017231499.pdf

上一篇:杜米埃:世界百大畫家25

下一篇:庫爾貝:世界百大畫家27