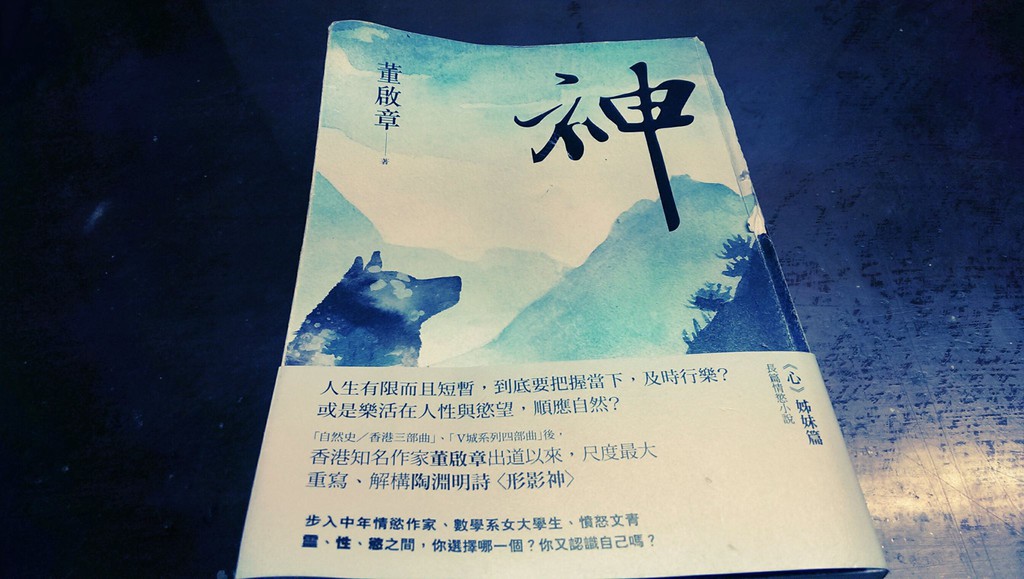

〈我的界限,是我的世界的想像──閱讀董啟章《神》〉

沈默/寫

董啟章回來了。那個洋洋灑灑、全景觀大俯瞰、寫下《物種源始•貝貝重生之學習年代》的巨篇王歸位了。在筆下角色大亂鬥但單薄的《美德》以後,在深深的呼吸深深的想要把體內散亂意志重整一體的《心》以後,董啟章真的回來了。

《神》可以說是三聲部小說的再實踐──早在十年前,厚重兩大本的【自然史三部曲】第二部《時間繁史•啞瓷之光》也是三聲部,但與《神》不同,《時間繁史•啞瓷之光》分為啞瓷的故事(夾雜維真尼亞對獨裁者的訪談稿)、恩恩的故事(夾雜獨裁者寫給恩恩的信)、獨裁者與維真尼亞的故事(你我他人稱觀點的挪移跳躍),敘事結構非常繁複得讓人頭昏腦脹。

而《神》就乾脆多了,全都是第一人稱敘事──第一部「形」,是邢天倪的意識記述;第二部「影」,是書信體,由余景行寫給他的老師邢天倪;第三部「神」,則是吳幸晨寫的日記,詳細載錄與邢天倪之間有身體而無性的實驗。三重奏小說的體例、精神,完全變形換影於陶淵明古詩《形影神三首》(〈形贈影〉、〈影答形〉、〈神釋〉)。

我非常喜歡董啟章小說,其主要原因就在於重寫。他總是有本事將各種經典「小說化」──當然也有把小說「小說化」,例如《學習年代》(後來董啟章簡介裡【自然史三部曲】第三部上篇《物種源始•貝貝重生之學習年代》都直接稱為《學習年代》),就是將歌得《威廉•麥斯特的學習年代》乾挪坤移到香港現代,其中也將大江健三郎小說《燃燒的綠樹》化為燃燒的綠樹書店及同名讀書會,且展開十二本跨文學、哲學、社會學文本的龐大討論與抗爭活動。

記得當時讀《學習年代》,真是激爽無比,一邊忍不住捧書狂嗑,一邊又命自己停下來,免得一下子讀完,那可就百無聊賴了啊。是的,那就像讀駱以軍《西夏旅館》、顏忠賢《寶島大旅社》、唐諾《盡頭》一般,我一向對巨篇小說抱著強烈的興趣,我總是會被那種巨大的文學宇宙想像、生命洪荒認識徹底吸入,陶醉不已,儼如一次又一次腦汁高潮,噴發難止。

《神》也是巨小說──磚塊厚的書你看過沒有啊──當然離《學習年代》五十萬餘字、《時間繁史•啞瓷之光》六十萬字應該還有點距離,雖然書看起來同樣厚,然而《神》的角色對話或情節敘述,常常一行就是一段,以前的【自然史三部曲】(或說董啟章在《心》以前的所有小說)都是大塊大段密密麻麻,不像《心》、《神》般熱愛分行結構,似乎董啟章的氣確實不如以前凶猛了,但《神》還是展現他神聖廣大到擴充為天地玄黃的孤絕而極限的想像。

關於形影神,我最先想到的是很愛將古典詩詞以現代詩變化重塑的楊牧,其《長短歌行》也有一首分為三段〈形影神〉(影致形、形贈影、神釋),也是一種經典重寫。其中,〈形影神:神釋〉楊牧寫道:

「……

曾經屬於我的

惟有當寂寞也變成完全屬於我

的時候,當四冥八荒充滿了宇宙勢必

沉淪的異象,我站在雷雨初歇的野地

嘗試解說一些重複的徵兆

為你,以約定的方程式

直探依稀多情的心,堅持摧折

當無邊的寂寞證明完全屬於我

也只有流落人生歧路上的你

和你,是我惟一的不捨」

這樣的詩句,實在是祕密地呼應《神》想要說的人性真實、人心幽微難辨。

而原來的陶詩三首,第一首寫形體肉身終究有盡,轉眼即忘,人生在世,不如安樂於醉鄉;第二首講影勸解形,既然生命是有限的,就應該好好珍惜利用,有德行,立下美名,有所建樹,云云;第三首則是,神反對著形與影的看法,認為形之貪醉長期傷身,影之立功業實屬一廂情願,不如順從自然聽憑天命,達到無為可為之境。

董啟章則直接在《神》寫了三名主要人物,一個是從嚴肅文學轉向色情小說類型的病作家邢天倪,一個是跟隨邢天倪寫作且成立文學共同會、致力於說服邢天倪回到小說正道的余景行(邢與余可讓我想起劉以鬯《酒徒》裡為了生計寫色情小說頗為熱賣的主述者與出資辦文學雜誌麥荷門的關係),一個是花樣年華的女大學生吳幸晨,善於在臉書「養兵」(自我偶像化),裸身砸蛋參與演藝學院考試,且因緣際會下,縱浪地分別前後和兩名男性(神祕富豪公子W和邢天倪)有過赤裸相對卻沒有性關係發生的奇異經驗。

《神》將陶淵明的形影神討論,情節化極境化現代處境化,從邢天倪與師友共聚飲酒(必須由真、心、歸、獨四字背出陶淵明詩句)那一夜,到余景行與邢天倪深夜到文學社會行動的辯證(邢天倪寫色情小說是想寫出無意義的作品,但忽滑谷卻能夠從文學隱喻連結到政治立場,而余景行則是透過哲學的裸命概念、無用之用的生命形式詮釋邢天倪的色情小說),乃至於極為精彩的,邢天倪與吳幸晨的「這對男女,脫下了文明的外衣,赤裸著身體,沒有半點掩飾地,共處一室,但卻沒有任何性的慾望和行為,只是那樣自然地,坦誠地相處。」(也是裸命、神聖之人概念的小說實踐),最終形神合一(與《心》的結尾很近似),層層疊疊絲絲織織,緊密得驚人。

小說中還談及了維根斯坦《邏輯哲學論》、《哲學探究》和《莊子》、柄谷行人、阿岡本等等,董啟章最魅惑我的,始終就是鉅細靡遺的整體討論、巨型思辨。所有的閱讀,就是所有的創作。如此這般的讀書會寫作,讓我心神迷醉不已。

小說裡的人名,大多蘊含深意,有些則具備顛倒對倒的意義,什麼周莊(化名:忽滑谷)、疏離支啦,更不用說三位主角,形同音為邢,第一部的我,景為影的本字,放在第二部,也剛好是余景行的第二個字,晨則是同音假借為神,剛好是吳幸晨的第三字,完全對應形影神順序。從人名到人物性格、情感關係和命運,以致於整個存在環境,董啟章的編造是一種整體性的隱喻,他寫的是一本書作為一完整單位的隱喻體,而不是零散的、片段的、單一的、個別的隱喻。他的隱喻是繁花盛開也似的隱喻網絡,千萬絲縷牽動的全景。

在《心》,董啟章進入如真如是如來的狀態,將心與我的關係作一繁複細膩的推演。如就是書寫者進入真進入是的關鍵,如就是可能性的大能大量,如就是想像的極限,如就是所有隱喻的總和。

《神》又這麼寫:「如果根據維根斯坦的意思,是不可能的──the world is my world, I am my world──我的語言,是我的世界的界限。而我不能超出自己的語言。換了我們在說的,也即是──我的想像,是我的世界的界限。」

是這樣沒錯,經驗、語言和想像,都源於人自身。人確實無從超越人自己。人是人自己(以及一切關於人的概念和認知)的真實牢籠。然而,超越也是一種如真的想像之所在之所能。而《神》就是如如之書啊。

那麼,我的界限,就是我的世界的想像,而這也就近乎無限了,不是嗎?

本文同步發表於SOSreader【重讀者養成計畫】20170615:

https://sosreader.com/dung_kai-cheung-god/