2010-12-17 10:42:24無遮,小光,一休

佛陀,大腦,與快樂的科學

佛陀,大腦,與快樂的科學

--明就仁波切在紐約上州蓋瑞森學院一週閉關記

時間:西元2006年6月29日~ 7月5日

地點:紐約上州蓋瑞森學院

報導者:金吉祥女

2006年盛夏,明就仁波切偕同三位科學家,帶領近一百位東西法友,在紐約上州蓋瑞森學院展開一場為期一週(6月29日~7月5日)別開生面的“佛陀,大腦,與快樂的科學”閉關(Buddha, Brain, and Science of HappinessRetreat)。參加的人員來自美國各州及世界各地,包括英國、法國、加拿大、台灣、以及北國挪威。不僅法友們的文化背景不同,專業領域也異常地多元化。當中除了有科學家外,還有不少的心理治療師、醫療人員、人類學家、律師、銀行家、大學教授、學生、地產經紀人、作家、教師、電影製作人、建築師、工程師等等。值得一提的是,美國內觀靜坐學會創辦人之一的莎朗‧薩茲伯格(Sharon Salzberg)(註一),演藝界的巨星、 搖滾樂的長青樹 - 盧‧瑞德(Luo Reed)(註二),著名的多媒體藝術家兼歌手蘿瑞‧安德森(Laurie Anderson)(註三),和風度翩翩的影界男星李察‧基爾(Richard Gere)(註四)也在座中。

蓋瑞森學院的標誌:吉祥結 - 代表廣大圓滿的佛心

白天的早晨和下午有仁波切精闢的禪修開示,晚上有科學家們輪番上陣對腦神經科學和量子物理學的演繹。在這場佛學與科學的對談、東方與西方的交流、理性與感性的平衡中,記不清有多少次當仁不讓的爭相發言,有多少次的脣槍舌戰,有多少次的相視大笑,有多少次的靜默低迴。這場人世間最美味的盛宴,個中滋味難以盡訴,只能勉力略記一、二,以饗讀者。

第一天 6月29日星期五

星期五(6月29日)提早半個小時下班,直驅紐約上州蓋瑞森市的蓋瑞森學院(Garrison Institute)。平時不塞車時的車程只需一個半小時,但是今天遇上星期五和下禮拜初獨立紀念日(7月4日Independence Day)的假期,路上的車子又多又擠,以致於在路上多花了半個小時才到達目的地。

抵達蓋瑞森學院的時間正好是晚餐時間,先在門口辦理報到手續,只見平時庭院深深,靜謐嚴肅的學院,陸陸續續湧進賓客百位,餐廳內杯觥交錯,人聲沸騰。不論認識與否,彼此之間卻都像是老朋友般地寒喧,交換會意的眼神,好像是在說“啊!你來了呀!”。

簡單的報到手續後,提著行李上到二樓的客房,推開古老木栓咿咿呀呀的房門,映入眼簾的是潔淨一套三式的白色床單,床罩,和毯子,床邊的小茶几,長形的大窗戶,書桌,鏡子,和衣櫃。從窗外看出去是學院的中庭,隱約還能聽到餐廳裡刀叉撞擊杯盤的叮叮噹噹,和高談闊論的聲音。鋪好床,整頓好行李,稍稍撫平興奮的情緒,我拿出筆,記下對這次閉關的第一印象:“這大約就是經書中所描述的彌陀西方淨土了吧!”

學院閉關的客房 - 半個世紀前是修道士的住處

七點半,第一堂課的鐘聲響起,甫用完晚餐的各路英雄匯集在禪修大廳。明就仁波切首先介紹兩位隨身的侍從,喇嘛梭圖和喇嘛德揚,以及將和仁波切同台演出的三位著名的科學家:瑞奇‧戴維森博士(Dr. Richard Davidson)(註五)、安童‧拉茲博士(Dr. Antoine Lutz)(註六)和艾爾‧薛普瑞博士 (Dr. Al Shapere)(註七)。

接著仁波切告訴大家應以平常心來閉這個關。亦即心態不宜太緊張,也不宜太鬆懈。修法的動機一般有三類:壞的動機、好的動機、中性(不好不壞)的動機。

這些不同的動機就像是不同的種子一樣,只有好的動機才能產生好的結果。這次六天的閉關活動,而閉關的意義究竟為何呢?為何要進行閉關?仁波切解釋道,閉關有三種形式:外在閉關、內在閉關和秘密閉關。外在的閉關指的是將我們和外界的刺激隔離開來。為何要隔離開來呢?這是基於三個理由:第一,外在刺激的來源(例如常常困擾我們的人)和我們太接近;第二,我們感官上的認知往往是不正確的;第三,我們並不明白困擾我們真正的根本原因為何。 這三項因素的相互作用是導致我們造作惡業的罪魁禍首。為了轉變負面的情緒和切斷惡業的循環,所以要閉關。內在的閉關指的是“身”和“語”方面的訓練;秘密閉關指的是“意”方面的訓練 ---亦即用“心”運用禪修的技巧和佛法的教義於日常生活中的點滴。

禪修在梵文中為“Samadhi”,在藏文中為“ting-nge-dzin”三個字的組合。ting 為一種覺知的狀態;nge 指心被降伏、受控制;dzin是持守。合起來的意義是為禪修是能持守覺知,降伏妄心的一種狀態。當我們能伏心覺照時,那麼正等正覺的心就會自然昇起。

第二天 6月30日星期六

明就仁波切介紹了識的種類以及止的禪修。仁波切介紹的三種識為:感官識(sensory consciousness)、心識 (mental consciousness)、和自覺識 (self-knowing consciousness)。感官識指的是和五蘊相對應的眼、耳、鼻、舌、身識。感官識並不具備有概念化的能力,它們只是直接傳達被偵測到的對象。相反地,心識具備有概念化的能力(能形成概念),但卻不具有偵測五蘊的能力,因此我們說心識是盲目的;心識的另一項特色是它老是喋喋不休(仁波切常用瘋狂猴子的荒誕行徑來描述心識)。第三種識,自覺識,是感官識和心識之間的橋樑,也是兩種識的本質。自覺識製造了一種事情是連續不斷、同時發生的一種假相。最後仁波切介紹了如何運用感官外緣來做為止的對象。

禪修和上課的地點 - 莊嚴的禪修大廳

晚上的課是由瑞奇‧戴維森教授來介紹腦神經科學的最新發展和西方科學對禪修的研究。此時講臺上擺上了白板、投影機和手提電腦,仁波切也搖身一變成為課堂裡的學生,興致昂然地聆聽戴維森教授的演講。瑞奇看上去中等年紀、中等身材,滿頭濃密的黑色卷髮;他的聲音柔和,音調起伏高低,用詞遣字精雕細琢,風趣幽默,令全場聽眾都進入瑞奇所營造的氛圍之中,我亦為他的演說天份而深深折服。我不禁想,瑞奇若今天不是科學家,而是在政治界,那麼他必定是一位偉大的政治家;他若在宗教界,也必定是一位宗教界的領袖。佛教界能有瑞奇的科學團隊,來作為科學和佛學之間的橋樑,進而開展出21世紀科學的佛學新觀點,這真是何其有幸啊。

瑞奇開宗明義地先介紹自己的背景。他在1974年造訪印度,而和禪修有了第一次的接觸。當年的他還是哈佛大學心理學系的研究生,他當時的指導教授知道了他要造訪印度的計劃時,曾預言他將一去不返(60、70年代,在許多的年輕學子中興起一股訪印靈性之旅的熱潮。許多人自此生命來了個大轉彎,放棄了許多傳統固有的追求)。但瑞奇後來的決定卻讓他的指導教授跌破眼鏡:他在印度之行後,還是回到哈佛乖乖地完成了博士學位,緊接著投入學術研究,在心理學和腦神經科學的領域卓然有成。雖然身為一個佛教徒,在頭20幾年的學術生涯當中,他並沒有嘗試用科學的手段來研究佛學的觀點。他半開玩笑地說,因為當時太懦弱,不敢輕易拿自己的學術生命當賭注。而事實上,當時的客觀條件也不允許這樣的嘗試;首先,當時的科學界對佛學的研究接受度不高;再者,當時的測量儀器並不夠先進,不能夠測量到細微的數據。

1992年,瑞奇在一次在印度和達賴喇嘛的會面中,他對尊者承諾要將佛法與科學研究相結合,並發心將“慈悲心”的研究納入科學探索的領域。自此,他的學術生涯開始了第二個生命。他的研究包括長期禪修者們,在禪定當中腦波的變化,如何運用禪修中覺知的訓練來降低壓力、增強免疫系統等等。他並且計劃研究進行三個月的“觀”(Vipasana) 的禪修者的腦部活動以及專注力的變化。他的研究逐漸受到社會大眾的重視。在一次電臺的專訪中,有一位小學校長甚至call-in要將禪修納入所在小學的訓練課程當中。

瑞奇同時也列舉了幾項腦神經科學的新發現:譬如在以往的認知當中,腦神經和腦細胞一旦被破壞了,是不可能再連結或再生的。但是現在最新的發現是,不但腦細胞是可以再生的,而且腦神經也可以產生新的連結。這些再生的能力是需要一定的條件的;例如壓力已證明會降低腦細胞的再生能力,而運動卻可以增強再生能力。

另一個新的領域是基因表現的研究。科學界正在研究那些因素可以影響基因的表現。這些研究結果可以用來防止與基因相關的疾病,或偏差行為的改正。瑞奇舉了一個關於“個性”的研究。“個性”被認為和基因遺傳息息相關,更是基因的一種表徵。這個實驗的對象是老鼠。科學家首先挑選了一隻個性僵硬、內向的幼鼠(這隻老鼠好幾代的家族都是個性僵硬內向,所以可以確定這隻老鼠有僵硬內向的基因),然後將它交給一隻個性熱情慈悲的母鼠撫養長大。結果顯示,這隻幼鼠長大之後,它的個性並不會僵硬內向,反而是隻活潑正常的老鼠。這代表母鼠的熱情慈悲使得負面的基因表現受到壓抑,正向的基因表現得到滋養,從而改變了幼鼠的基因表現。這項研究結果非常鼓舞人心,因為它證明了即使我們有先天上的基因缺陷,但透過正向環境的影響,這些缺陷的基因可以不被表達出來。

瑞奇舌燦蓮花的演說在會場激起熱烈的迴響。有些人不僅從科學的角度來省思,亦從社會的、政治的層面來探討種種影響。散會後,近午夜的大廳中,燈火通明,一群人仍圍著瑞奇發問;我在二樓的方室中踱步,仍能聽見一樓大廳傳來的激烈辯論聲。我在想這群人可能沒發現,他們今天所思考的種種問題,不僅僅關係著佛法在西方的未來,而且深深地影響佛法在世界的未來。

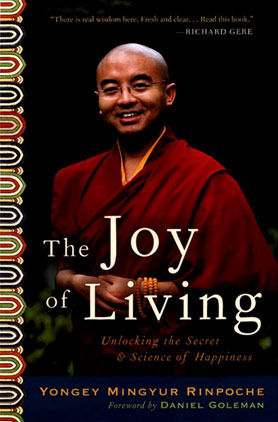

仁波切的新書封面“生活之樂 --- 揭開快樂的秘密和科學”

(The Joy of Living --- Unlocking the Secrete and Science of Happiness)

第三天 7月1日星期天

早在報到首日,我們就有幸先睹仁波切即將問世的第一本英文書的部份草稿。這本書的書名為“生活之樂 --- 揭開快樂的秘密和科學”(The Joy of Living --- Unlocking the Secrete and Science of Happiness),此書的執筆是艾瑞克‧史汪生(Eric Swanson)。

艾瑞克在導言中說明原本的構想只是想彙編仁波切散佈在世界各地的演講和法教,但這個計劃卻像滾雪球似的愈滾愈大,最後擴充為一本內容豐富有趣討論禪修與科學的書。雖然我們目前手上的文稿只是全書的20分之一,但仁波切的詳細譬喻加上艾瑞克的生花妙筆,已經讓我們讀得欲罷不能,等不及明年三月份的新書發表。

今天早晨的課,仁波切講的即是這本書的第一章節 ---旅程的開端。仁波切向我們描述了他的出生地 ---尼泊爾的山中,離西藏邊境只需半天的路程。他的童年便是在尼泊爾的山中度過;每一天早晨起來,看見陽光照射在山頭,然後隨著時間的推移,陽光由山尖慢慢擴充至山腰,乃至整座山。除了童真的歡樂,仁波切在小小的年紀就深為莫名的恐懼和焦慮所困擾。甚至到了13歲那年,開始進入3年3個月的傳統閉關時,恐懼和焦慮仍然時時如鬼魅般地跟隨著他。第一年的閉關是他此生最艱苦的日子,特別是和大家一起修法時,仁波切的肢體僵硬,頭腦昏沉,再加上一波又一波恐懼和焦慮的來襲,使得他幾乎精神崩潰。第一年苦苦捱了過去,他面臨重大的抉擇:一是從此躲在自己的小房間裡,不和其他人碰面,以度過剩下的兩年;或是認真地接受父親和上師的法教 - 那即是所有問題都是源自於自心的壞習氣。仁波切最後選擇了後者,在連續三天三夜若不成功誓不起座的禪修中,運用上師所教的方法,終於明白了“自心”的本質,從此克服了恐懼和焦慮。而接下來這幾天的閉關課程,仁波切要傳授給我們的,即是這些禪修技巧!有了仁波切這段精闢的引言,人人都為之精神一振,興趣高昂地想學習這套讓仁波切遠離恐懼、明白自心的解脫之道。

仁波切接著解釋,我們修行的立基之處是佛性。我們對佛性的渴慕就好比是出外覓食的母鳥,不管飛得多遠,不管遭遇到什麼事情,時時刻刻,念茲在茲的就是回到自己的巢穴中,和幼鳥相聚。佛性所代表的是無上自在自如的喜樂。如何知道佛性存在呢?由眾生一致地追求快樂、遠離痛苦的願望,就是佛性存在的最好證明。佛性具有三大特點:空性、明性、和明空不二之性。空性並非頑空;空代表了無限的可能性, 和無窮的潛力。明性可在細分為兩部份:自覺性(self-knowing) 和自現性 (self-expression)。明性當中的自覺性俱有自我覺察的能力,但明性卻將自覺性錯認為有“我”的存在;而明性中的自現性俱有自我顯現的能力,但明性卻將自現性錯認為和自己無關的外相,以致有人我立斷的二元觀。這個“我”和“外界”二元的分界是造成焦慮的根本原因。若能明白萬法皆空,所有法並非真實獨立存在,則能昇起真正的智慧;若能明白萬相皆是自性的表達,萬相沒有人我的分界,則能昇起真正的慈悲;若能明白明空不二,那麼就會俱有廣大無邊的力量和能力。

有位女士問及,禪修中若覺昏昏欲睡,該怎麼辦?仁波切回答應以昏睡的感覺做為禪修的所緣對象,在覺知昏睡的感覺中進入睡眠,這即是睡眠禪修之法。如何知道我們是在做睡眠禪修,還是一般的睡眠呢?若是睡眠禪修,應會有兩個徵兆:第一個徵兆是無夢;第二個徵兆是當我們從睡眠狀態中醒來,就如同由禪修中醒來一般,覺照力仍然存在。

除了運用昏睡做為禪修的所緣外,其他一般人急欲擺脫的感覺,也都可以作為禪修的對象。比如說痛的感覺,以“痛”來作為禪修的對象。但是有兩個要點必須注意:首先必須要接受“痛”的事實(而非想去除或逃避它);再者,要專注在痛的感覺。依此禪修可以讓自己放下對禪修過份的期待或恐懼,而能真正讓身心舒展開來。

今晚的科學課是由安童。拉茲博士主講,講題是“探討禪修對心智、大腦活動和健康的可能影響”。安童首先介紹過去20年來科學界對佛學的研究和探討,接著介紹了一系列他和瑞奇所做的科學實驗,尤其是2004年所發表的一篇引人注目的學術論文, 題目為“長期禪修者於心智訓練時同步自發性迦瑪腦波的高度活動(註八)”。迦瑪腦波是腦波的一種,振動頻率介於25到70赫茲;過去許多的科學實驗發現迦瑪腦波的產生和腦部活動如專注、記憶,和意識認知有很大的關連。進一步講,迦瑪腦波的產生源自腦神經元的同步共振放電,而腦神經元的同步共振被認為是高度意識活動的表徵,並且可以產生神經末梢連結的變化。當平時看似各行其是的腦部活動,在意識的影響下,產生和諧同步共振,同步放電的結果,迦瑪腦波於是焉產生。所以測量迦瑪波的變化成為研究腦部活動的一項工具。這篇論文中的實驗測量了兩組人員的迦瑪波,比較它們在禪修當中和平常狀態的變化。一組人員是8位喇嘛(包括明就仁波切),平均具有15到40年的禪修經驗;另一組人員是由10位學生組成,他們之前沒有任何禪修經驗,只在實驗的前一週接受短暫的訓練。受測試人員所做的禪修為“無緣悲心”的禪修,亦即沒有任何對象限制,沒有任何條件要求的慈悲心的禪修。

實驗結果可由兩方面來分析:第一,比較禪修和平時狀態迦瑪波的變化,8位喇嘛組當中,有3位喇嘛在禪修時迦瑪波是平時的強度的2倍以上,而有5位喇嘛的禪修當中的迦瑪波是平時強度的3倍以上。相對地,10位學生組中,只有2位學生在禪修中達到2倍以上的迦瑪波;第二,比較禪修中,喇嘛組和學生組迦瑪波強度的不同,喇嘛組的平均迦瑪波強度是學生組平均強度的8倍!其中,表現最好喇嘛的迦瑪波強度是表現最好的學生的迦瑪波的13倍!這些精細的實驗數據證實了禪修的訓練並非單純是心情上的放鬆自在,而是對大腦活動具有鉅大而深遠的影響。

而這些,僅僅是佛法與科學聯手演出精彩對手戲的開端而已。佛法渡眾生離苦得樂,而科學,用儀器揭開了這古老的幸福快樂的秘密。

第四天 7月2日星期一

仁波切開示造成“執著”的罪魁禍首是我們形成的3個假相;個體的劃分、個體是獨立存在的和個體是不變的。事實上,就連我們對生活在其中的時空認知,也是不正確的。從佛法的角度來說,時間也是一種假相,絕對客觀的時間是不存在的;空間裡,也不存在不可分割的最小粒子。

據言,若人一生當中可以認出7次自己在做夢,那麼此人定可以在死亡過程中正確認出中陰身的階段。為此,仁波切開示任何認出自己在做夢的訓練方法。此種訓練分為3個階段:第一階段,在睡覺前,自己重複告訴自己7至21遍以下的句子“我一定要認出我在做夢”。一旦自己真的可以認出自己在做夢,那麼開始嘗試在夢中做些瘋狂的事,例如由懸崖上跳下,或縱入火炕中,或在空中飛。第一階段達到後,則可進入第二階段。第二階段的訓練是在房間中閉上雙眼,然後嘗試去“看”房間四周的擺設,去“看”自己的身體。當自己真能“看見”週圍的物像時,則可以進入更高階段的訓練。第三階段的訓練是達到自己可以隨心所欲地到各個佛國或六道輪迴的區域。

仁波切說明了如何運用喋喋不休的心作為禪修的所緣。喋喋不休的心所產生的念頭和情緒是一個接著一個,永不停息。這時候我們可以像是轉自己手上的唸珠一般,用覺照的心來調控念頭昇起和消滅的過程節拍,同時用覺照的心來察覺每個念頭、每個情緒的“滋味”。慢慢地,你會發現情緒帶有“明晰”的滋味,欲望帶有“喜樂”的滋味,而昏沉也有它特殊的“味道”。

搖滾歌手盧‧瑞德教大家打太極

仁波切也在講臺一角練習

--明就仁波切在紐約上州蓋瑞森學院一週閉關記

時間:西元2006年6月29日~ 7月5日

地點:紐約上州蓋瑞森學院

報導者:金吉祥女

2006年盛夏,明就仁波切偕同三位科學家,帶領近一百位東西法友,在紐約上州蓋瑞森學院展開一場為期一週(6月29日~7月5日)別開生面的“佛陀,大腦,與快樂的科學”閉關(Buddha, Brain, and Science of HappinessRetreat)。參加的人員來自美國各州及世界各地,包括英國、法國、加拿大、台灣、以及北國挪威。不僅法友們的文化背景不同,專業領域也異常地多元化。當中除了有科學家外,還有不少的心理治療師、醫療人員、人類學家、律師、銀行家、大學教授、學生、地產經紀人、作家、教師、電影製作人、建築師、工程師等等。值得一提的是,美國內觀靜坐學會創辦人之一的莎朗‧薩茲伯格(Sharon Salzberg)(註一),演藝界的巨星、 搖滾樂的長青樹 - 盧‧瑞德(Luo Reed)(註二),著名的多媒體藝術家兼歌手蘿瑞‧安德森(Laurie Anderson)(註三),和風度翩翩的影界男星李察‧基爾(Richard Gere)(註四)也在座中。

蓋瑞森學院的標誌:吉祥結 - 代表廣大圓滿的佛心

白天的早晨和下午有仁波切精闢的禪修開示,晚上有科學家們輪番上陣對腦神經科學和量子物理學的演繹。在這場佛學與科學的對談、東方與西方的交流、理性與感性的平衡中,記不清有多少次當仁不讓的爭相發言,有多少次的脣槍舌戰,有多少次的相視大笑,有多少次的靜默低迴。這場人世間最美味的盛宴,個中滋味難以盡訴,只能勉力略記一、二,以饗讀者。

第一天 6月29日星期五

星期五(6月29日)提早半個小時下班,直驅紐約上州蓋瑞森市的蓋瑞森學院(Garrison Institute)。平時不塞車時的車程只需一個半小時,但是今天遇上星期五和下禮拜初獨立紀念日(7月4日Independence Day)的假期,路上的車子又多又擠,以致於在路上多花了半個小時才到達目的地。

抵達蓋瑞森學院的時間正好是晚餐時間,先在門口辦理報到手續,只見平時庭院深深,靜謐嚴肅的學院,陸陸續續湧進賓客百位,餐廳內杯觥交錯,人聲沸騰。不論認識與否,彼此之間卻都像是老朋友般地寒喧,交換會意的眼神,好像是在說“啊!你來了呀!”。

簡單的報到手續後,提著行李上到二樓的客房,推開古老木栓咿咿呀呀的房門,映入眼簾的是潔淨一套三式的白色床單,床罩,和毯子,床邊的小茶几,長形的大窗戶,書桌,鏡子,和衣櫃。從窗外看出去是學院的中庭,隱約還能聽到餐廳裡刀叉撞擊杯盤的叮叮噹噹,和高談闊論的聲音。鋪好床,整頓好行李,稍稍撫平興奮的情緒,我拿出筆,記下對這次閉關的第一印象:“這大約就是經書中所描述的彌陀西方淨土了吧!”

學院閉關的客房 - 半個世紀前是修道士的住處

七點半,第一堂課的鐘聲響起,甫用完晚餐的各路英雄匯集在禪修大廳。明就仁波切首先介紹兩位隨身的侍從,喇嘛梭圖和喇嘛德揚,以及將和仁波切同台演出的三位著名的科學家:瑞奇‧戴維森博士(Dr. Richard Davidson)(註五)、安童‧拉茲博士(Dr. Antoine Lutz)(註六)和艾爾‧薛普瑞博士 (Dr. Al Shapere)(註七)。

接著仁波切告訴大家應以平常心來閉這個關。亦即心態不宜太緊張,也不宜太鬆懈。修法的動機一般有三類:壞的動機、好的動機、中性(不好不壞)的動機。

這些不同的動機就像是不同的種子一樣,只有好的動機才能產生好的結果。這次六天的閉關活動,而閉關的意義究竟為何呢?為何要進行閉關?仁波切解釋道,閉關有三種形式:外在閉關、內在閉關和秘密閉關。外在的閉關指的是將我們和外界的刺激隔離開來。為何要隔離開來呢?這是基於三個理由:第一,外在刺激的來源(例如常常困擾我們的人)和我們太接近;第二,我們感官上的認知往往是不正確的;第三,我們並不明白困擾我們真正的根本原因為何。 這三項因素的相互作用是導致我們造作惡業的罪魁禍首。為了轉變負面的情緒和切斷惡業的循環,所以要閉關。內在的閉關指的是“身”和“語”方面的訓練;秘密閉關指的是“意”方面的訓練 ---亦即用“心”運用禪修的技巧和佛法的教義於日常生活中的點滴。

禪修在梵文中為“Samadhi”,在藏文中為“ting-nge-dzin”三個字的組合。ting 為一種覺知的狀態;nge 指心被降伏、受控制;dzin是持守。合起來的意義是為禪修是能持守覺知,降伏妄心的一種狀態。當我們能伏心覺照時,那麼正等正覺的心就會自然昇起。

第二天 6月30日星期六

明就仁波切介紹了識的種類以及止的禪修。仁波切介紹的三種識為:感官識(sensory consciousness)、心識 (mental consciousness)、和自覺識 (self-knowing consciousness)。感官識指的是和五蘊相對應的眼、耳、鼻、舌、身識。感官識並不具備有概念化的能力,它們只是直接傳達被偵測到的對象。相反地,心識具備有概念化的能力(能形成概念),但卻不具有偵測五蘊的能力,因此我們說心識是盲目的;心識的另一項特色是它老是喋喋不休(仁波切常用瘋狂猴子的荒誕行徑來描述心識)。第三種識,自覺識,是感官識和心識之間的橋樑,也是兩種識的本質。自覺識製造了一種事情是連續不斷、同時發生的一種假相。最後仁波切介紹了如何運用感官外緣來做為止的對象。

禪修和上課的地點 - 莊嚴的禪修大廳

晚上的課是由瑞奇‧戴維森教授來介紹腦神經科學的最新發展和西方科學對禪修的研究。此時講臺上擺上了白板、投影機和手提電腦,仁波切也搖身一變成為課堂裡的學生,興致昂然地聆聽戴維森教授的演講。瑞奇看上去中等年紀、中等身材,滿頭濃密的黑色卷髮;他的聲音柔和,音調起伏高低,用詞遣字精雕細琢,風趣幽默,令全場聽眾都進入瑞奇所營造的氛圍之中,我亦為他的演說天份而深深折服。我不禁想,瑞奇若今天不是科學家,而是在政治界,那麼他必定是一位偉大的政治家;他若在宗教界,也必定是一位宗教界的領袖。佛教界能有瑞奇的科學團隊,來作為科學和佛學之間的橋樑,進而開展出21世紀科學的佛學新觀點,這真是何其有幸啊。

瑞奇開宗明義地先介紹自己的背景。他在1974年造訪印度,而和禪修有了第一次的接觸。當年的他還是哈佛大學心理學系的研究生,他當時的指導教授知道了他要造訪印度的計劃時,曾預言他將一去不返(60、70年代,在許多的年輕學子中興起一股訪印靈性之旅的熱潮。許多人自此生命來了個大轉彎,放棄了許多傳統固有的追求)。但瑞奇後來的決定卻讓他的指導教授跌破眼鏡:他在印度之行後,還是回到哈佛乖乖地完成了博士學位,緊接著投入學術研究,在心理學和腦神經科學的領域卓然有成。雖然身為一個佛教徒,在頭20幾年的學術生涯當中,他並沒有嘗試用科學的手段來研究佛學的觀點。他半開玩笑地說,因為當時太懦弱,不敢輕易拿自己的學術生命當賭注。而事實上,當時的客觀條件也不允許這樣的嘗試;首先,當時的科學界對佛學的研究接受度不高;再者,當時的測量儀器並不夠先進,不能夠測量到細微的數據。

1992年,瑞奇在一次在印度和達賴喇嘛的會面中,他對尊者承諾要將佛法與科學研究相結合,並發心將“慈悲心”的研究納入科學探索的領域。自此,他的學術生涯開始了第二個生命。他的研究包括長期禪修者們,在禪定當中腦波的變化,如何運用禪修中覺知的訓練來降低壓力、增強免疫系統等等。他並且計劃研究進行三個月的“觀”(Vipasana) 的禪修者的腦部活動以及專注力的變化。他的研究逐漸受到社會大眾的重視。在一次電臺的專訪中,有一位小學校長甚至call-in要將禪修納入所在小學的訓練課程當中。

瑞奇同時也列舉了幾項腦神經科學的新發現:譬如在以往的認知當中,腦神經和腦細胞一旦被破壞了,是不可能再連結或再生的。但是現在最新的發現是,不但腦細胞是可以再生的,而且腦神經也可以產生新的連結。這些再生的能力是需要一定的條件的;例如壓力已證明會降低腦細胞的再生能力,而運動卻可以增強再生能力。

另一個新的領域是基因表現的研究。科學界正在研究那些因素可以影響基因的表現。這些研究結果可以用來防止與基因相關的疾病,或偏差行為的改正。瑞奇舉了一個關於“個性”的研究。“個性”被認為和基因遺傳息息相關,更是基因的一種表徵。這個實驗的對象是老鼠。科學家首先挑選了一隻個性僵硬、內向的幼鼠(這隻老鼠好幾代的家族都是個性僵硬內向,所以可以確定這隻老鼠有僵硬內向的基因),然後將它交給一隻個性熱情慈悲的母鼠撫養長大。結果顯示,這隻幼鼠長大之後,它的個性並不會僵硬內向,反而是隻活潑正常的老鼠。這代表母鼠的熱情慈悲使得負面的基因表現受到壓抑,正向的基因表現得到滋養,從而改變了幼鼠的基因表現。這項研究結果非常鼓舞人心,因為它證明了即使我們有先天上的基因缺陷,但透過正向環境的影響,這些缺陷的基因可以不被表達出來。

瑞奇舌燦蓮花的演說在會場激起熱烈的迴響。有些人不僅從科學的角度來省思,亦從社會的、政治的層面來探討種種影響。散會後,近午夜的大廳中,燈火通明,一群人仍圍著瑞奇發問;我在二樓的方室中踱步,仍能聽見一樓大廳傳來的激烈辯論聲。我在想這群人可能沒發現,他們今天所思考的種種問題,不僅僅關係著佛法在西方的未來,而且深深地影響佛法在世界的未來。

仁波切的新書封面“生活之樂 --- 揭開快樂的秘密和科學”

(The Joy of Living --- Unlocking the Secrete and Science of Happiness)

第三天 7月1日星期天

早在報到首日,我們就有幸先睹仁波切即將問世的第一本英文書的部份草稿。這本書的書名為“生活之樂 --- 揭開快樂的秘密和科學”(The Joy of Living --- Unlocking the Secrete and Science of Happiness),此書的執筆是艾瑞克‧史汪生(Eric Swanson)。

艾瑞克在導言中說明原本的構想只是想彙編仁波切散佈在世界各地的演講和法教,但這個計劃卻像滾雪球似的愈滾愈大,最後擴充為一本內容豐富有趣討論禪修與科學的書。雖然我們目前手上的文稿只是全書的20分之一,但仁波切的詳細譬喻加上艾瑞克的生花妙筆,已經讓我們讀得欲罷不能,等不及明年三月份的新書發表。

今天早晨的課,仁波切講的即是這本書的第一章節 ---旅程的開端。仁波切向我們描述了他的出生地 ---尼泊爾的山中,離西藏邊境只需半天的路程。他的童年便是在尼泊爾的山中度過;每一天早晨起來,看見陽光照射在山頭,然後隨著時間的推移,陽光由山尖慢慢擴充至山腰,乃至整座山。除了童真的歡樂,仁波切在小小的年紀就深為莫名的恐懼和焦慮所困擾。甚至到了13歲那年,開始進入3年3個月的傳統閉關時,恐懼和焦慮仍然時時如鬼魅般地跟隨著他。第一年的閉關是他此生最艱苦的日子,特別是和大家一起修法時,仁波切的肢體僵硬,頭腦昏沉,再加上一波又一波恐懼和焦慮的來襲,使得他幾乎精神崩潰。第一年苦苦捱了過去,他面臨重大的抉擇:一是從此躲在自己的小房間裡,不和其他人碰面,以度過剩下的兩年;或是認真地接受父親和上師的法教 - 那即是所有問題都是源自於自心的壞習氣。仁波切最後選擇了後者,在連續三天三夜若不成功誓不起座的禪修中,運用上師所教的方法,終於明白了“自心”的本質,從此克服了恐懼和焦慮。而接下來這幾天的閉關課程,仁波切要傳授給我們的,即是這些禪修技巧!有了仁波切這段精闢的引言,人人都為之精神一振,興趣高昂地想學習這套讓仁波切遠離恐懼、明白自心的解脫之道。

仁波切接著解釋,我們修行的立基之處是佛性。我們對佛性的渴慕就好比是出外覓食的母鳥,不管飛得多遠,不管遭遇到什麼事情,時時刻刻,念茲在茲的就是回到自己的巢穴中,和幼鳥相聚。佛性所代表的是無上自在自如的喜樂。如何知道佛性存在呢?由眾生一致地追求快樂、遠離痛苦的願望,就是佛性存在的最好證明。佛性具有三大特點:空性、明性、和明空不二之性。空性並非頑空;空代表了無限的可能性, 和無窮的潛力。明性可在細分為兩部份:自覺性(self-knowing) 和自現性 (self-expression)。明性當中的自覺性俱有自我覺察的能力,但明性卻將自覺性錯認為有“我”的存在;而明性中的自現性俱有自我顯現的能力,但明性卻將自現性錯認為和自己無關的外相,以致有人我立斷的二元觀。這個“我”和“外界”二元的分界是造成焦慮的根本原因。若能明白萬法皆空,所有法並非真實獨立存在,則能昇起真正的智慧;若能明白萬相皆是自性的表達,萬相沒有人我的分界,則能昇起真正的慈悲;若能明白明空不二,那麼就會俱有廣大無邊的力量和能力。

有位女士問及,禪修中若覺昏昏欲睡,該怎麼辦?仁波切回答應以昏睡的感覺做為禪修的所緣對象,在覺知昏睡的感覺中進入睡眠,這即是睡眠禪修之法。如何知道我們是在做睡眠禪修,還是一般的睡眠呢?若是睡眠禪修,應會有兩個徵兆:第一個徵兆是無夢;第二個徵兆是當我們從睡眠狀態中醒來,就如同由禪修中醒來一般,覺照力仍然存在。

除了運用昏睡做為禪修的所緣外,其他一般人急欲擺脫的感覺,也都可以作為禪修的對象。比如說痛的感覺,以“痛”來作為禪修的對象。但是有兩個要點必須注意:首先必須要接受“痛”的事實(而非想去除或逃避它);再者,要專注在痛的感覺。依此禪修可以讓自己放下對禪修過份的期待或恐懼,而能真正讓身心舒展開來。

今晚的科學課是由安童。拉茲博士主講,講題是“探討禪修對心智、大腦活動和健康的可能影響”。安童首先介紹過去20年來科學界對佛學的研究和探討,接著介紹了一系列他和瑞奇所做的科學實驗,尤其是2004年所發表的一篇引人注目的學術論文, 題目為“長期禪修者於心智訓練時同步自發性迦瑪腦波的高度活動(註八)”。迦瑪腦波是腦波的一種,振動頻率介於25到70赫茲;過去許多的科學實驗發現迦瑪腦波的產生和腦部活動如專注、記憶,和意識認知有很大的關連。進一步講,迦瑪腦波的產生源自腦神經元的同步共振放電,而腦神經元的同步共振被認為是高度意識活動的表徵,並且可以產生神經末梢連結的變化。當平時看似各行其是的腦部活動,在意識的影響下,產生和諧同步共振,同步放電的結果,迦瑪腦波於是焉產生。所以測量迦瑪波的變化成為研究腦部活動的一項工具。這篇論文中的實驗測量了兩組人員的迦瑪波,比較它們在禪修當中和平常狀態的變化。一組人員是8位喇嘛(包括明就仁波切),平均具有15到40年的禪修經驗;另一組人員是由10位學生組成,他們之前沒有任何禪修經驗,只在實驗的前一週接受短暫的訓練。受測試人員所做的禪修為“無緣悲心”的禪修,亦即沒有任何對象限制,沒有任何條件要求的慈悲心的禪修。

實驗結果可由兩方面來分析:第一,比較禪修和平時狀態迦瑪波的變化,8位喇嘛組當中,有3位喇嘛在禪修時迦瑪波是平時的強度的2倍以上,而有5位喇嘛的禪修當中的迦瑪波是平時強度的3倍以上。相對地,10位學生組中,只有2位學生在禪修中達到2倍以上的迦瑪波;第二,比較禪修中,喇嘛組和學生組迦瑪波強度的不同,喇嘛組的平均迦瑪波強度是學生組平均強度的8倍!其中,表現最好喇嘛的迦瑪波強度是表現最好的學生的迦瑪波的13倍!這些精細的實驗數據證實了禪修的訓練並非單純是心情上的放鬆自在,而是對大腦活動具有鉅大而深遠的影響。

而這些,僅僅是佛法與科學聯手演出精彩對手戲的開端而已。佛法渡眾生離苦得樂,而科學,用儀器揭開了這古老的幸福快樂的秘密。

第四天 7月2日星期一

仁波切開示造成“執著”的罪魁禍首是我們形成的3個假相;個體的劃分、個體是獨立存在的和個體是不變的。事實上,就連我們對生活在其中的時空認知,也是不正確的。從佛法的角度來說,時間也是一種假相,絕對客觀的時間是不存在的;空間裡,也不存在不可分割的最小粒子。

據言,若人一生當中可以認出7次自己在做夢,那麼此人定可以在死亡過程中正確認出中陰身的階段。為此,仁波切開示任何認出自己在做夢的訓練方法。此種訓練分為3個階段:第一階段,在睡覺前,自己重複告訴自己7至21遍以下的句子“我一定要認出我在做夢”。一旦自己真的可以認出自己在做夢,那麼開始嘗試在夢中做些瘋狂的事,例如由懸崖上跳下,或縱入火炕中,或在空中飛。第一階段達到後,則可進入第二階段。第二階段的訓練是在房間中閉上雙眼,然後嘗試去“看”房間四周的擺設,去“看”自己的身體。當自己真能“看見”週圍的物像時,則可以進入更高階段的訓練。第三階段的訓練是達到自己可以隨心所欲地到各個佛國或六道輪迴的區域。

仁波切說明了如何運用喋喋不休的心作為禪修的所緣。喋喋不休的心所產生的念頭和情緒是一個接著一個,永不停息。這時候我們可以像是轉自己手上的唸珠一般,用覺照的心來調控念頭昇起和消滅的過程節拍,同時用覺照的心來察覺每個念頭、每個情緒的“滋味”。慢慢地,你會發現情緒帶有“明晰”的滋味,欲望帶有“喜樂”的滋味,而昏沉也有它特殊的“味道”。

搖滾歌手盧‧瑞德教大家打太極

仁波切也在講臺一角練習