吳鳴:從心上化為在手上的毛筆字書寫

吳鳴,本名彭明輝,台灣花蓮人,原籍客家,1959年生,東海歷史系、政大歷史學博士;曾任《聯合文學》執行主編、叢書主任,聯合報編輯;現任政大歷史系教授;曾獲時報文學獎散文首獎,三次國軍文藝金像獎,教育部文藝獎創作獎散文首獎,中國文藝獎章等。愛樂成痴,書畫自悞,研究範圍為中國近、現代史學史;文學創作以散文為主,內容主要以成長歷程的農村經驗,以及歷史情境的思維為主題,記錄了1960-1980年代的花蓮農村生活,並以所受史學訓練,關懷斯土斯民的人文經驗,1990年代以後漸轉向學院式思考。

親愛的創作坊大小朋友們:

書寫開啟我生命的視窗,一個不經心裡的偶然,寫字成為我生命裡的重要事物。

孔子說「五十而知天命」,而我的五十歲則是不知道要往哪裡去。事實上,我真正大惑而特惑的是四十歲,完全違背孔子說的「四十而不惑」。我常常聽到朋友們說,退休後想要學甚麼甚麼,心裡只有苦笑。退休後能學甚麼呢?退休後就要好好休息了,哪裡需要再去學甚麼!要學就要在還有能力學的時候去學。甚至退休後主要的工作是跑醫院,而非去學啥。

有一些朋友說等小孩長大了,要買一套音響聽音樂。我都勸他們不要做傻事。小孩長大了,自己也過五十歲了,五十歲已經聽不到10k HZ以上的高音,如何學聽音樂呢?就像一般人四十歲開始老花,還去學甚麼繡花?

在的生命歷程中,我曾經將感情交給文學,把理性交給歷史。而我從來不不知道自己會停佇在哪裡,研究、書寫、運動、耹樂或其他。猶似逐草而居的游牧民族,哪裡有水草就往哪裡去。

有一天早上練字時,音響傳來李楓老師的古琴演奏。

忽然我的呼吸和古琴聲嚴絲合縫,寫字節奏跟隨著古琴的旋律走。這是很少有的現象,我一般寫字時會播放音樂,大部分是西方古典音樂,偶爾也會放幾張爵士樂或流行音樂,有時用心聽,有時只是當背景音樂。在日常生活裡,音樂是我生命的陽光、空氣、花和水。而且我約莫一兩個月才會打開一次CD唱盤,大部分時候我聽的是黑膠唱片。因為習慣了,隨手拿張唱片就放,也不太干擾我的工作,不論看書、研究、寫作或練字,音樂總是一逕兒地流瀉著。

前些時候因著友人向李楓老師學古琴,送了我這張CD,我特別啟動很少開機的CD唱盤和D/A轉換器,隨意聽著這張《絲桐清音》。初時只是覺得好聽,並未多想,亦就讓音樂在空氣中流轉著。不意那天早上練字時,古琴竟深深打動我的心,最特別的是,我的呼吸竟隨琴音而起伏,連帶我寫字的節奏亦隨樂音而舞動。

隨著古琴練字的感覺,是我未曾經歷的。於是我心裡想著,也許我應該去學古琴,說不定會和我的毛筆字相輔相成。但甫起心動念,我就知道不可能了。花開要著時,對我而言,選擇了毛筆字,勢須放棄古琴。

台灣俗諺有云「花蕊再歹也開一回」,但花開要著時,有些花過了春天就不開,有些花在冬日葳蕤,既已先習毛筆字,古琴只好暫時放棄。我也常常想起十七歲那年,決定以歷史系和哲學系做為投考大學的志願,於是考大學時志願卡上只有兩個系:歷史和哲學。因著機緣巧合我進入歷史系就讀,四十年過去了,我成為歷史工作者,哲學已成明日黃花。因為花開不著時,我從此遠離哲學,而以歷史為終身志業。對我而言,哲學就是花開不著時罷!

因為花這麼大的力氣和時間在學寫毛筆字這件事,說大不大,說小不小,硬是花掉我十幾年時間,而且往後還要繼續寫下去,否則肯定不進則退。所以當學古琴的念頭出現時,我就知道這樣的起心動念,根本是花開不對時。

也許人生就是這樣,我們選擇了甚麼,或者甚麼選擇了我們。諸如每天看書,每天運動,每天書寫,這些都成為我脈管裡奔流的血液。

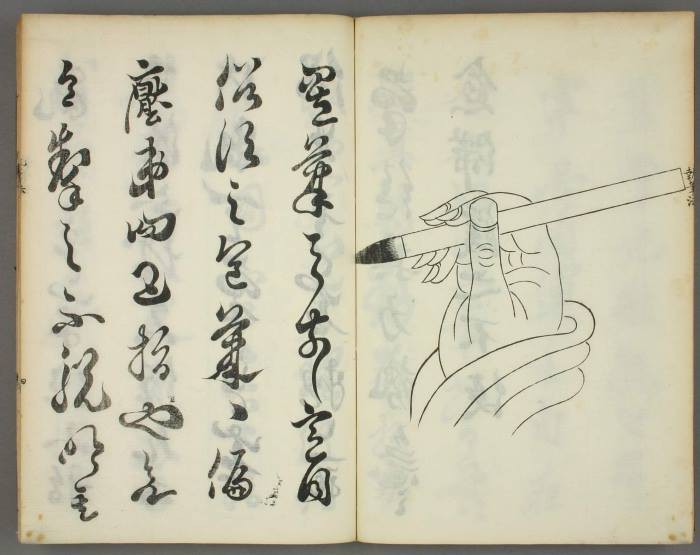

在學書過程中,初隨文友習字,其後以碑帖、書論為師。文友寫字握筆很重,我寫字握筆極輕,而且從行書練起,而非如一般習書者從楷書練起。我並非寫字不用力,而是用力的部位不同,我寫字最用力的是肩膀,依序為手臂、手腕,用力最輕者為手指。我想這和我長年打網球有關,打網球時從腰背旋轉,帶動肩臂揮拍,如果常用手腕轉球拍,極容易受傷。故爾我寫字時,乃習慣以臂使力,帶動手腕,再帶動手指,而手指握筆反而是輕的,扣住而已。

練字時我並非每天從帖的第一頁練起,一般情形是每天開始練字時,從前二日所練新字開始,接著練前一日所習新字,續練今日要練之二十個新字;練完這些字後,再回到帖的開頭部分,一路練到今日新練之字。由於我並非每天從字帖的最前面練起,因此不會造成字帖前面的字練得次數多,後面的字習練次數少的問題。有些人練字時,每次都從字帖最前面練起,常易造成帖子前半部的字比較熟悉,後半帖較陌生的情形,甚而有人練成一頁書,即第一頁寫最熟,後面依次遞降,最後一頁最不熟。

我習毛筆字依行草真隸篆的順序,與一般人從楷書入手略有所異。從趙孟頫書〈閒居賦〉到李斯〈繹山碑〉,這一趟走下來,約費時5年,差不多可以讀完一個博士學位了。事實上當年我讀博士學位時,前後亦不過花四年時間,如果沒有太大失誤或停滯,應可在十年間走一趟行草真隸篆,這完全超出我動心起念學寫毛筆字的預估。但如果以學習技藝或讀學位的角度來看,其實是完全合理的。

我習字的順序是先練行書,次練草書;練完草書才回頭練楷書的。楷書從率更體入,習歐陽詢〈九成宮醴泉銘〉,約費時十四個月,是我臨最久的帖,超過後來花七個月習孫過庭《書譜》。

2009年10月習魏碑,從〈鄭羲下碑〉入手,轉〈張猛龍碑〉、〈龍門二十品〉,前後歷時約10個月。〈鄭羲下碑〉和〈張猛龍碑〉是圓筆字,〈龍門二十品〉是方筆字,我的圓筆字比方筆字寫得稍好些,但也只是一般般。其中以〈張猛龍碑〉離我比較近,所以寫來亦較得心應手。我想起年少時讀陳慧劍《弘一大師傳》,弘一法師的字即以〈張猛龍碑〉為基礎,想來亦是另一種因緣。有些人學弘一法師出家以後的字,因為未認真臨習過〈張猛龍碑〉,寫出來的字像一條一條的蚯蚓,看了真是令人慘不忍睹。

2010年8月,初習隸書,從〈乙瑛碑〉入手,歷〈張遷碑〉、〈禮器碑〉,至〈曹全碑〉,計費時約6個月。其中〈曹全碑〉寫最久,用力最勤,算是我的隸書本帖。許多習隸書者以〈禮器碑〉為本帖,蓋此碑堂皇且富變化;而我因心裡住了個小女孩,故爾以少女體隸書〈曹全碑〉為本帖。

2010年4月15日初習篆字,從小篆入手,習李斯〈繹山碑〉,這是我繼草書之後,再一次的考驗。甚麼考驗?就是記字的考驗。篆字算是已死的文字,亦即今人不使用的文字,有很多字和今天通行的寫法不同,幾乎每個字都要重新學,而就像胡適說的,「做了過河卒子,只有拼命向前」。

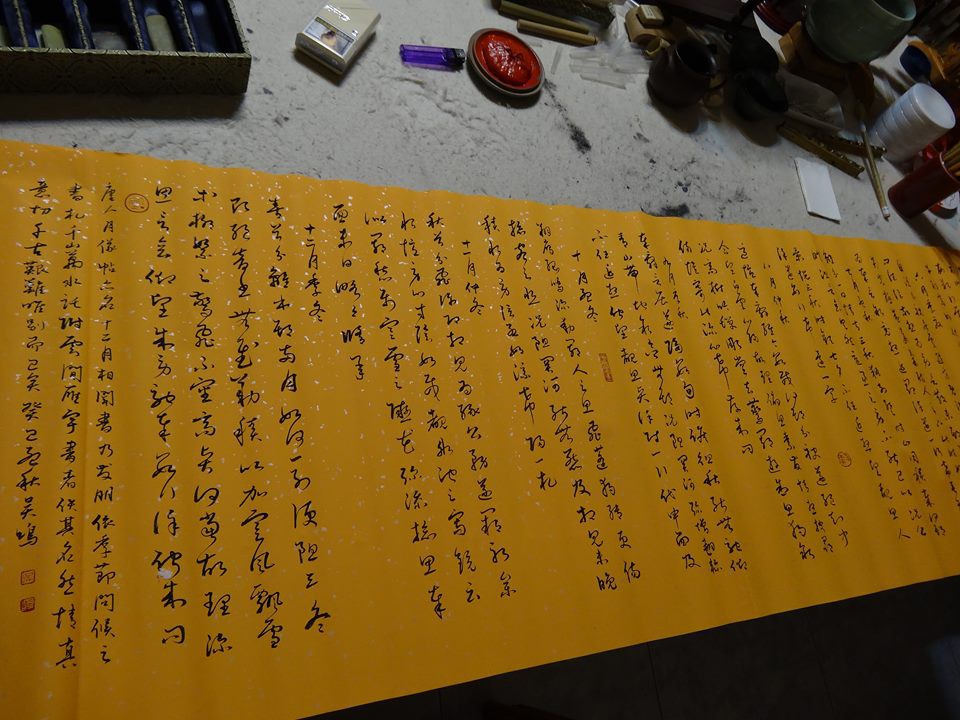

習書期間日課約千字之譜,以當時所習書體為主,冀期走完行草真隸篆後,能走出一條自己的書法之路來。

所謂中鋒係指用軟筆寫字時,筆毫行走於筆畫中間,使筆畫的兩邊都光滑無鋸齒。故爾寫字時僅使用筆毫的毫尖1/10- 1/5處,故爾如何用手腕帶動筆尖寫字,是非常重要的。管它鵝頭式握筆或雞爪式握筆,只要能掌握中鋒就能寫好字。趙孟頫曾說,「字形以時而變,筆法千古不易」;練字主要的就是練筆法,而非字形。字形是可以修正的,筆法要在一開始就弄對。大字動臂、動腕,小字動腕不動指,動指只能描字,動腕才是寫字。

我看到許多毛筆字教學的影片,示範的老師常常用指頭去描字,字是描得很像,但這是描字,不是寫字。可是,現代人會寫字的愈來愈少,描字的愈來愈多。有些書法班一期三個月就要寫作品,我覺得有點兒可怕。而甚麼是寫作品,無非是一副對聯或三五個大字,這是書法教學很危險的方式。書法本身只是古人寫字的方式,不會寫字如何寫書法?這是我所不能了解的事。現在有許多教書法的老師本身不太寫稿,不寫稿表示平常不太寫字,一寫字就是寫書法,如何能將字寫好?如果平常無法寫2,000字的文章,那麼,如何臨3,600字的《書譜》?所以,很多書法家只會寫對聯,尤有甚至只會寫大字,愈寫愈大,一筆畫過去用掉兩張四尺全紙,這其實已經不是寫字,而是表演。我想我還是喜歡把書法回歸到最初的書寫本身,寫一篇文章或給朋友寫一封信,這是魏晉書帖最初的形式,我認為這也是最基本的書法之用。

董其昌說書法要做到「無一筆信筆」,確有幾分道理。雖然董其昌有點愛吹牛偪,他說趙孟頫的寫字技術比他高明,而他則在「氣韻」上略勝趙孟頫。這實在有點兒開頑笑,趙孟頫出生以後的七百多年,有誰的字在氣韻上勝過他?無論如何,趙孟頫總是宋代官家之後,這種天生的氣質,豈是董其昌之所能及。董其昌的字當然很好,好看易學,所以吸引了很多人。但在我看來,他不及趙孟頫之處正是太俗,氣韻上遠不及趙。

我們今天來看王羲之的字,其高明處即在無一筆信筆,雖然今日所見右軍之字都是摹本、臨本或刻本,但他那乾淨的筆法,頂真的書寫,無一筆信筆的完成度,可以說是書法的極致。

提到執筆這碼子事,言人人殊,吵起架來,天翻地覆。

但寫字要用筆,用筆得執筆,故爾如何執筆是寫字過不去的坎兒。既然談的是寫字,總不能用武俠小說裡摘花飛葉皆可傷人跳過。談論武功固然可以扯犢子,大言摘花飛葉皆可傷人云云,寫字可不成。

傳統漢文化用軟筆寫字,軟筆寫字和硬筆寫字或有所別,不宜一概而論。但有些觀念可互通,亦非完全你疆我界。

祇要一討論執筆法,有些書友馬上搬出執筆無定法來,口沫橫飛,筆走龍蛇,而且信誓旦旦說本於不知是黃庭堅還是蘇軾說的。這不鬼扯淡嗎?蘇軾說的就蘇軾說的,黃庭堅說的就黃庭堅說的,怎麼會不知是黃庭堅還是蘇軾說的,猶兀自振振有詞曰「執筆無定法」?這不睜眼說瞎話麼?問題出在天下文章一大鈔,你鈔我,我鈔你,網路一查,度娘如此說,谷歌大神如彼云,於是眾口一詞。

黃庭堅說過什麼執筆論,我讀書無多,確然不知。其《學書論》云「腕隨己左右」,談的是運筆,非關執筆。蘇軾說「我書臆造本無法」,這個書指寫字,並非論執筆,偷樑換柱可不行。至於蘇軾怎麼執筆,文獻上倒是記載詳確。

因趙宋已普遍流行使用高桌,在高桌寫字和在矮几寫字大有區別。矮几寫字,三指為便;高桌寫字,五指穩定。三指即單鉤,五指乃雙鉤。東晉人寫字非倚矮几而書,即左手持紙帛或竹簡,右手書之,單鉤較雙鉤為便,故爾王羲之寫字為單鉤執筆,殆無疑義。今人如以東晉士人的方式書寫,我完全贊成單鉤執筆法。

東晉以後五胡越長城,入中原,引入胡床。胡床者,高腳椅也。東晉王羲之有袒腹東床的故事,可別把右軍想成腆個大肚子躺在紅燭昏羅帳的床上,那該多不禮貌。再怎麼說王謝亦是晉國貴族,縱使丟掉半壁江山,畢竟是衣冠士族,故史書云王謝半天下,詩曰王謝堂前燕。王羲之家族在東晉掌握軍政大權,他本人亦做過右將軍。所謂袒腹東床的床係指胡床,即今日之高腳椅。在東晉年代,五胡入主中原時,胡床尺寸是較大的,可以斜倚著躺在上面。胡床原本是草原民族在帳中議事時,族長和諸領袖坐而論政之用。傳入中原後,既有高椅,則須有高桌相配,故爾不知何時,高桌在漢文化開始出現。正確出現時間雖難以確定,但大概不會早於雷海宗所謂中國文化的第二周期,而以淝水之戰為分界,此前為純漢文化的中國,此後為胡漢融和的中國。

隋唐可能已出現與胡床相配的高桌,但一直到五代十國,這種高桌恐仍非單一獨占之形式存在,而係高桌與矮几并行。趙宋之後,高桌應已普遍風行,成為士族與庶民的日常。而因高桌的通行,寫字方始出現單鉤、雙鉤之爭議,懸肘、懸腕的討論。

蘇軾因不擅雙鉤懸腕/懸肘寫字,常為文友所取笑,黃庭堅指其字如「石壓蛤蟆」,蘇軾也毫不客氣說黃庭堅的字如「枯樹掛蛇」。不論「石壓蛤蟆」或「枯樹掛蛇」,主要說的是結體,非關執筆方式。據文獻記載,蘇軾寫字時單鉤、斜筆、枕腕,故爾其字左秀右枯。我們今日看蘇軾留下來的字,確然是左秀右枯,因為單鉤會形成自然的斜筆,左撇易寫,右捺難使,造成蘇字的特殊風格。如果一個書法愛好者準備一生只寫蘇字,那麼,使用單鉤、斜筆、枕腕,是完全沒問題的。問題在於如果用單鉤、斜筆、枕腕寫黃庭堅或米芾,顯然行不通。

有一回在網路書法論壇討論單鉤與雙鉤執筆,有人認為單鉤是古法,而且單鉤執筆同樣能成為大書法家,譬如蘇軾,說得理真氣壯,頭頭是道。說到得意處,甚至指雙鉤非古法,是錯誤的執筆法。我看到這樣的討論,本不在意,亦甚少參與其中,可能當時這位老兄太過得意,我忍不住回了一句,趙宋之後,除了蘇軾,只要能舉出另一位單鉤執筆的大書法家,我立馬閉嘴。這個討論串就進行不下去了,因為用高桌寫字後,確然不利單鉤執筆,蓋單鉤執筆會形成60度的斜筆,以60度的斜角入紙,還奢談什麼中鋒運筆。

單鉤與雙鉤是討論執筆法的基礎,單鉤係指拇指在內,食指在外,中指在側;即一般我們握鋼筆和沾水筆的方式。故爾硬筆書寫,皆屬單鉤執筆法。雙鉤則是拇指在內往外擫,食、中二指在外往內鉤,無名指的指甲與指肉間向外格筆,因無名指力量較小,須以小指輔助,方能頂住中指的力道。唐人陸希聲用「擫押鉤格抵」描述五指的作用。拇指彎曲拱起,往外使力,若擫笛然。食指往內,名曰押,中指向內曰勾,無名指往外頂曰格,小指輔助無名指曰抵,或可為雙鉤執筆最簡明扼要的敘述。在實際操作時,可用握筷子加以調整,抽掉靠近虎口的筷子為單鉤,抽掉近食指的筷子為雙鉤。也許有人要說,每個人握筷子的方式不一樣。如果用這種方式抬槓,就不必討論下去了,我說的是一般人正常握筷子的標準方式,個別特殊方式不在討論之列。

單鉤執筆因手部結構之故,會造成60度傾斜,以毛筆結構而言,鋒尖在筆端中間,單鉤不易找到鋒尖。寫字時筆桿維持85- 95度之間,最容易找到筆尖,即所謂中鋒運筆。在高桌上寫字,如果單鉤執筆,必須將手腕往上拱,筆與紙之間才會形成85- 95度之間(85度的反背就是95度)。而只有在筆桿呈85- 95度之間,方有可能以中鋒運筆。所謂中鋒用筆,並非真的垂直90度,而是寫出的筆畫,維持兩邊光華就算數。米芾云八面出鋒,即指手上的筆上下左右皆維持靈活使轉。我個人的解讀,只有在運筆時恆常維持85- 95度之間,方有可能八面出鋒。

運筆是寫字的重要關鍵,如何運筆,各有其論,眾口難調。基本上運筆可從兩個角度來看,一是筆與載體紙帛間的相對關係,二是運筆時手的細部動作。

從筆與載體紙帛間的相對關係而言,約可分為墊腕、枕腕、提腕、懸腕、提肘(懸肘、懸臂)。墊腕指寫字時,左手按於書案,右手枕左手背而書,今人有稱枕腕者,然古人云枕腕有另外的意涵,即將右手腕直接枕於紙帛而書,允宜有所區別。為避免張冠李戴,仍立二名,以明確其指。文獻上云蘇軾寫字單鉤、斜筆、枕腕,其枕腕顯然不會是今日常見之墊腕。試想蘇大鬍子這麼瀟灑不羈的人,怎麼可能把右手腕墊在左手背上寫字。墊腕的出現,應該是近代西力東漸,硬筆傳入清國以後之事。特別是取消科舉以後,用毛筆寫字不再是文人的必備能力,而將用軟筆寫字名之曰書法,墊腕而書方始出現。蓋此時之毛筆書寫已漸向藝術靠攏,於是出現所謂書法教學。今日我們稱軟筆寫漢字為書法,出現的時間其實不會太早,所謂中國書法或中國書法史,其實是用後見之明追溯軟筆寫漢字而給予的稱謂。而中國概念的建構甚晚,應不會早於1890年代。

明清時代有臂擱,以竹、木或陶瓷製成,右臂擱於其上寫字,惟非常格。至少在科舉時代,帶臂擱進考棚大概是不行的,而明、清國讀書人寫字,大部分是為應付科舉考試,故爾考棚不准用的東西,很難說是文房日常用品。降至今日,部分所謂書法家以墊腕方式運筆寫字,似乎已見怪不怪。田英章、田蘊章兄弟的電視書法教學節目,可能是中國當代最著名者,兩位書法家即以墊腕方式運筆,影響極為深遠,造成中國許多書法愛好者以墊腕方式寫字。就書法教學而言,田氏兄弟貢獻厥偉,但亦流毒無窮。甚至我遇到一些中國的美院學生,亦以此法寫字或畫水墨,老覺著怪。試想,當我們把右手腕墊在左手背上寫字,腕已經固定死了,如何能靈活使轉。雖然總有人要解釋他墊腕寫字祇是輕枕,但枕就是枕,那還分啥輕枕、重枕。鄧散木在《如何臨帖》中提及此運筆方式,認為初學者為使手腕穩定,可暫時墊腕而書,待熟練後即應將左手抽出。沈尹默則直接說,「至有主張以左手墊在右腕下寫字,叫做枕腕,那妨礙更大,不可采用」(〈書法漫談〉,收入《沈尹默講授書法》,頁21)。《沈尹默講授書法》和鄧散木《如何臨帖》屬常見之書,這些意見隨處可見,有興趣的讀者,請自行參閱,此處不贅。

部分書友墊腕寫字,不論單鉤或雙鉤,均已形成60度傾斜,再侈談中鋒用筆,根本鬼扯淡。宋國蘇軾單鉤、枕腕,係指手腕直接枕在紙上,而非今人將右手腕墊在左手背上,故爾今人將墊腕美其名曰枕腕,實乃指鹿為馬。

既然墊腕寫字不可取,何以這麼多人繼續使用,在我看來,無非習慣使然。因為沒有勇氣砍掉重練,於是繼續使用有礙書寫的墊腕式運筆。

枕腕顧名思義,係將右手腕枕於紙帛上書寫,雖然說不上壞,但也沒什麼好。想想看,右手腕枕在紙帛上,如何能靈活使轉,這應屬常識問題,無庸多言。

提腕是最低限度的懸腕,因為初學者腕懸不起來,將手腕稍提離紙帛而書。這是鄧散木《如何臨帖》的說法,但他也強調,等手穩定後仍應慢慢調整為懸腕。

懸腕和懸肘有時合體,有時分而論之,就手部結構而言,分開討論或許比較洽當。所謂懸腕係指手肘靠於案上,手腕離案而書。因手肘倚案為支點,活動範圍仍受一定程度之限制,故爾無法大開大闔,寫兩寸以下之字沒問題,再大些可能就捉襟見肘了。沈尹默〈書法漫談〉云,「前人把懸肘懸腕分開來講,小字祇要懸腕,大字才用懸肘,其實,肘不懸起,就等于不曾懸腕,因為肘擱在案上,腕即使懸著,也不能隨己左右的靈活運用,這是不言而喻的事情」(頁21)。昔時讀到沈尹默這段文字,一晌心驚,從此寫四五分到五六寸大的字,均懸肘書之。我並不認為沈尹默的觀點是唯一選項,每個人的手部肌肉有別,不必人人皆懸肘作書,枕腕,提腕,懸腕,懸肘,均可為選項。至於墊腕作書,我個人認為是筆與紙帛相對關係中最不可取者。有一回走訪某書法班,見全班同學皆墊腕作書,我祇能苦笑。如果你想練字,請慎選老師,當你看到教室裡所有同學皆墊腕而書時,我祇有一個忠告:轉身就走。因為墊腕而書是沒救的,不論輕墊、重墊,墊腕就是墊腕,毋須強作解人。

運筆涉及筆與紙帛的相對關係,以及手部的運作方式。筆與紙帛的相對關係略如前述,手部運作方式大別有三,即運指、運腕與運肘(臂)。

運指又名捻管,作書時以指頭動作為主,筆桿在指間旋轉,字的結體主要靠指頭完成。當代書家中,孫曉雲為運指派代表,目睹其作書,筆在手上滴溜溜地轉,煞是有趣。孫曉雲的字寫得如何?當然好,他是我所知的當代小行書第一把手。乾隆皇帝寵臣劉墉(即電視劇中的劉羅鍋),小楷極佳,是清國捻管派的代表。據文獻所載,有一回訪客求字,劉墉捻管作書,寫著寫著,筆都轉飛出去了。

運腕派代表要屬沈尹默,在〈書法漫談〉運筆章節,沈尹默逕以「運腕」為名,可見其主張。沈尹默引蘇軾記歐陽修論把筆云,「歐陽文忠公謂予當使腕運而指不知,此語最妙」(頁21)。沈尹默雖主張懸肘作書,惟使力在運腕,強調筆筆中鋒。寫字是否須筆筆中鋒,言人人殊,其弟子周慧珺即認為筆筆中鋒是很難做到的。而歷代書家中,真正做到筆筆中鋒的可能祇有顏真卿,王羲之寫字則是中側鋒並用,而非純取中鋒。

祝嘉是運肘派的代表,作書皆懸肘,崇尚周秦漢魏六朝風骨,力倡懸臂中鋒,全身力到。祝嘉主張習字之始即當懸臂而書,以避免枕腕作書之依賴。習書慎其始,其後乃可邁向康莊之路。

懸肘作書仍須垂肩,而不能聳肩。啟功認為懸肘會造成聳肩,肘腕指俱僵,導致寫不成字,似乎有點兒誤解。鄧散木在《如何臨帖》提到寫字時右手臂儘量往外展,即可平肘作書。懸肘作書,殆即類此,以水平空間換取垂直空間,懸肘時即不會造成聳肩。但我並不同意鄧散木所論,寫字時右手臂要儘量往外展,蓋過度往外展時易造成回腕,可能會掉進清人何紹基回腕法的陷阱,即啟功所稱的「豬蹄法」。何紹基的回腕法,可能誤讀了腕隨己回旋之意,但這僅屬個人之揣測,缺乏考據信度。

在運筆方面,鄧散木比較循序漸進,從枕腕,提腕,懸腕到懸肘,均有所論略。至於老好人啟功則不改其一貫主張,認為寫字怎麼舒服怎麼寫。

緣於個人手部肌肉之故,我比較傾向懸肘、運腕,十公分(即三四寸)以上的字,必須運肘;三公分(一寸)以下之字,偶或運指;但整體仍以運腕為主。在我有限的球拍運動經驗中,我覺得運腕速度最快,無論乒乓球、羽球或網球,抽球和扣殺時,腕部的動作均極重要,因手腕的運動回旋速度最快,寫字亦然。有人主張寫字宜慢,我倒不這麼認為,不能快,焉有慢?快慢本來就是相對的概念,今人以軟筆寫字為藝術,古人可是拿來實用的。試想在科舉時代,進入考棚,時間極為緊湊,豈容你慢吞吞折騰。清國軍機章京擬稿,可真是筆走如飛,否則處理不了公文。

有書友主張作小字不須懸肘,言之鑿鑿,似乎煞有介事,在我看來無非文飾而已。不須懸肘與不能懸肘是兩回事,如果一個人可以自在從容懸肘作小字,那麼,此人自可說作小字不須懸肘。如果無法懸肘自在作小字,不會懸肘作小字,不能懸肘作小字,而大言炎炎曰「作小字不須懸肘」,是毫無說服力的。我並不主張作小字須懸肘,但我厭惡沒能力懸肘作小字,而美其名曰「作小字不須懸肘」,此乃自欺欺人之談。

我自2006年7月25日隨文友習書,約費時五年。其後盡棄所學,砍掉重練,以碑帖、書論為師,每日習字不輟,約莫在習字一個月後即日寫千字,十幾年來幾無間斷。說完全沒有間斷是騙人的,有時出門在外未帶筆墨紙硯,偶爾有一兩天沒練字,但從未超過三天。而且這十幾年來,儘量不出門,幾幾乎成為宅男大叔,不敢說一年寫365天,寫350天應該是有的。而在學寫毛筆字前一日,因為準備要參加鐵人三項比賽,於2006年7月24日開始學自由式,一年約有300天下水泅泳,直到現在。

我一直信奉實踐是檢驗真理的重要標準,任何技藝或學科,1,000小時約可入門,10,000小時成為專家。我每日寫毛筆字約兩小時,一年約得700小時,12年約得8,400小時,再過幾年,或可成為專家,但距離書法家仍非常遙遠。

如何寫字?我借用某政治人物組織大選時的話,加上鄧散木《如何臨帖》所論,擬一對聯曰,「割喉割到斷,臨帖臨到背」。有些同道看我寫字,常驚訝我寫字速度之快。我寫字速度快嗎?也許是,也許不是,我寫字不慢,但是否真的很快,至少我不曾一天寫過一萬字。據文獻記載,趙孟頫可日書萬字,我是沒那個本事的。但我寫字絕不慢就是。為甚麼寫得快?其中很重要的關鍵是我練過的帖大部分可以背臨。因為是背臨,省卻看帖的時間,故爾可以寫得比看帖練字者快一些。記得初學毛筆字時,讀鄧散木〈怎樣臨帖〉提到臨帖分對臨、背臨,彼時覺得鄧散木說的背臨真是開頑笑。等到我大部分習過的帖可以背臨時,始知當時的自己真是看到駱駝當作馬背腫。

除了背臨使我寫字比一般人稍快之外,我蘸墨和寫字的方式,可能也是重要因素。我看到有些人蘸墨的動作,實在是慘不忍睹。如何慘不忍睹?即將整支筆塞進墨碟,在墨碟裡繞呀繞的,把筆肚吸得飽飽的,生怕筆口渴似的。然後再在墨碟邊沿用力刮掉筆肚裡的墨,左刮右刮,刮到地老天荒,還沒有開始動手寫字。刮掉筆肚裡的墨是對的,但每一次蘸墨都整支筆塞進墨碟裡,實在沒有必要。我一般只有第一次蘸墨時會將三分之一筆毫浸飽墨液,再在墨碟邊沿刮掉筆肚裡的墨;此後我蘸墨的動作很少超過三個,即筆尖輕點一下墨液,在墨碟邊沿將筆尖弄直(有時一個動作就結束,最多三個),所以我蘸墨是很省時間的。而再度整理筆的時機,約莫是寫了半小時以後。

另一個重要關鍵是寫字的動作,我很少調整呼吸再寫字,大部分時候筆輕蘸一下墨,移到紙上就寫了。我看到許多人寫字時,大費周章調整呼吸,甚至打一趟拳,再動手寫字,這些準備動作我已經寫完許多字了。

有些朋友知道我寫字常臨帖臨到背,總認為我記性好。我承認我記性還算不壞,但也不是真的好到甚麼程度,只是我比較專注。2011年4月15日始練小篆李斯〈繹山碑〉,小篆真的很難記,不只字形難記,〈繹山碑〉的文字也很難記,我從2011年4月15日臨〈繹山碑〉,到6月15日,字形約記得90%,文句約記得70%,原本3天臨一通,一個月後2天臨一通,一個半月之後,每天臨一通,字約8cm,計222字;因為每天臨一通,所以背記的速度更快。不僅背〈繹山碑〉,所有我臨過的帖,大部分皆可背臨,包括3,600餘字的孫過庭《書譜》。反正也不急,甚麼時候可以背臨,甚麼時候換帖,長路漫漫,何須亟亟。

我背帖並非全部用腦子記,有時是靠手的記憶。所以有些帖我可能無法口誦,但我可以用手寫出來。就我習字的經驗,寫楷書和行書無法背臨是比較沒關係的,練草書、隸書和篆字,背不下來就很難練得下去。我說的不是碑帖的文章內容,而是字本身要背得下來,否則你要寫一首詩或一闋詞,有幾個字不會寫,還去查書體字典,是很難把作品寫好的。我們看到許多寫毛筆字的人,臨帖時好像有那麼回事,一寫作品就露餡兒。主要就是背不住那些字怎麼寫。我必須承認在背草書時,我吃了很多苦頭,特別是王羲之的《十七帖》,根本就像天書,除了一個字一個字背下來,一句一句背下來,一帖一帖背下來,別無他途可循。

當然我寫行書的速度是比較快的,一小時約700到1,000字。但並非每次都可以一小時寫1,000字,行草一小時寫500- 1,000字大體上是沒問題的,有時多些,有時少些,和當時的身心狀態有關,以及寫甚麼帖有關,熟帖快些,生帖慢些。

亦唯臨帖臨到背,方得臨帖、自運無差別,寫作品時才能從心上化為在手上。

如何寫毛筆字,人人心中一把尺,我相信只要邁開大步,總有一天我們會走到夢想的地方。

下一篇:曾奕寧:碰,撞上機器人

【花開著時】

感恩節收到通知,原訂12月1日刊出的信要擱淺了,這……. 迫近月底,我可真頭大了。

這時,「大膽」地想起原訂在煙花三月教大家寫毛筆字的吳鳴,又「更大膽」地請求提早交稿救急。截稿日僅剩6天,實在太過分了,我知道。長長的求救信喚來短短的答覆:「傳一篇範文給我,11/28給你稿子。」

哇,真的是感恩節!心如花開。

讀著吳鳴這封「萬字書」,淺白幽默中帶著餘味,讀起來又不費力,特值得推薦。一開場就很好笑:「我真正大惑而特惑的是四十歲,常聽朋友們說,退休後想要學甚麼甚麼,心裡只有苦笑。退休後能學甚麼呢?退休後就要好好休息了,哪裡需要再去學甚麼!要學就要在還有能力學的時候去學。甚至退休後主要的工作是跑醫院,而非去學啥。有一些朋友說等小孩長大了,要買一套音響聽音樂。我都勸他們不要做傻事。小孩長大了,自己也過五十歲了,五十歲已經聽不到10k HZ以上的高音,如何學聽音樂呢?花開要著時,有些花過了春天就不開,一般人四十歲開始老花,還去學甚麼繡花?」

老花以後,也許不適合學繡花,但是,寫寫毛筆字還不錯。

現代人因為養生養得好,五十退休後還精力無限,美食、旅遊,滿天飛。前些時,看朋友們在社群心理測驗「國民身分證」滾出這句名言:「美食和風景可以抵抗全世界所有的悲傷和迷網。」

你相信美食和風景可以抵抗全世界的悲傷和迷網嗎?我在身邊的親朋好友身上,看到好多美食和風景,卻也同時感受到揮不去的悲傷和迷網。所以,對很多朋友在五十以後,投入「心志的鍛鍊」,總是十分尊敬,最近有兩位朋友,分別在台北和中壢投入「書法修煉」。

高中同學住台北,有一面奢華的臨河窗景,準備了一張寫字桌,桌邊還有一個設計成扁平抽屜的立櫥,收藏各種不同的漢宣、和紙,以及各種硯墨。雖然,此時花開稍晚,秋暮時有吳鳴這封信做「書寫地圖」,確實嗅聞到幾許花開著時的芬芳。