陳芳:當東方戲曲遇見莎士比亞

陳芳,國立臺灣師範大學國文學系暨研究所專任教授、表演藝術研究所兼任教授。美國史丹福大學(Stanford University)訪問學者,獲選為斐陶斐榮譽學會(The Phi Tau Phi Scholastic Honor Society)會員。曾任中華戲劇學會理事長。編、著專書《莎戲曲:跨文化改編與演繹》、《崑劇的表演與傳承》等十餘部,另與彭鏡禧教授合著戲曲劇本《約/束》等五部。

莎士比亞戲劇是世界劇壇的經典品牌,至今已流傳400多年,仍然是許多觀眾心目中的最愛,不論改編成什麼樣式,都很引人矚目;而戲曲能具體表現中華民俗藝術的精華,也是我們在文學與文化上的一種成就。當東方戲曲遇見莎士比亞時,會產生哪些奇異的變化呢?通過著名的《李爾王》在「莎戲曲」中移步換形,我們將在春節期間,跨進一場華麗幻夢。

1. 莎戲曲:改編莎士比亞戲劇的中國傳統戲曲

據說莎士比亞的《李爾王》創作於1603-1605年,首演於1606年。此後一度被改成團圓喜劇,在舞臺上演出了150年,直到1838年才回復悲劇結局。搬演《李爾王》大喜大悲的人生況味已然不易,而兼具王者氣度與生命厚度的演員更是難得,所以,跨文化改編為「莎戲曲」時,不論背景設定、語言書寫、演出樣式、表演手段等,都有待審慎琢磨、推陳出新。

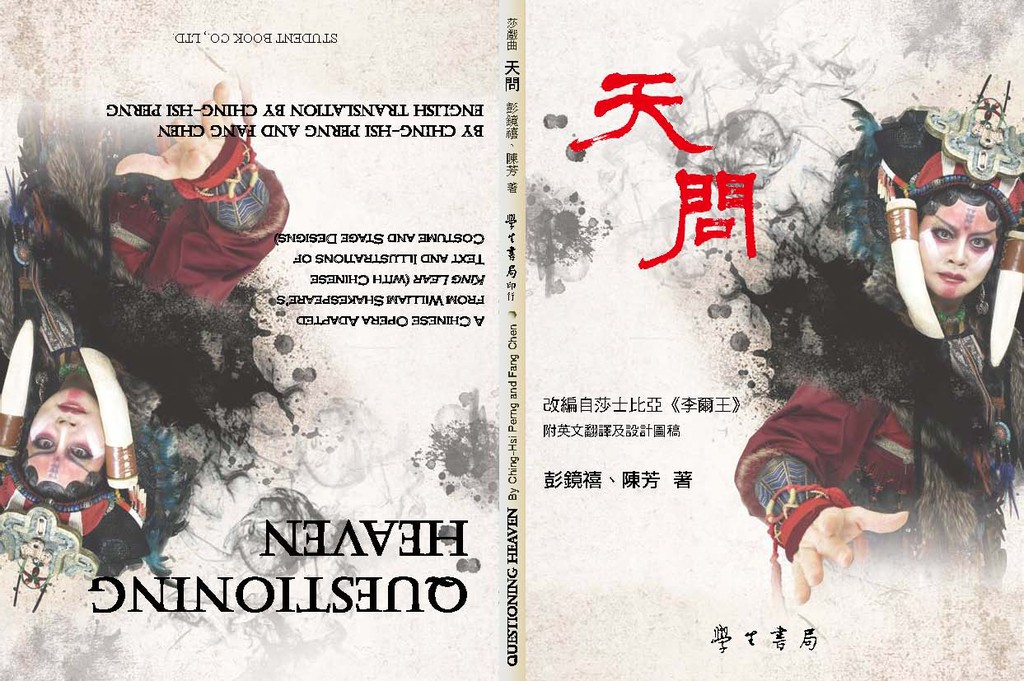

所謂「莎戲曲」,便是指從莎士比亞戲劇改編而成,由真人扮演的中國傳統戲曲(英文可譯作“Shake- xiqu”)。赫全(Linda Hutcheon)在《改編理論》中指出應該「視改編如改編」,不能再以是否「忠於原著」作為衡量標準。對於如何轉化莎劇無韻體詩(blank verse)與風格化表演,成為戲曲韻文學與程式化表演,正是「京莎劇」(從莎劇改編之京劇,說北京化湖廣音,主唱西皮、二黃)《歧王夢》(上海京劇院尚長榮主演,1995年)和「豫莎劇」(從莎劇改編之豫劇說河南話,主唱梆子腔)《天問》(臺灣豫劇團王海玲主演,2015年)所必須考量的課題。

這個過年,我們就從《歧王夢》和《天問》的文本語言、表演特色及文化底蘊等三個面向,發現有趣又有意思的新鮮風貌。

2. 西方無韻體詩傳唱到東方

戲曲是一種綜合文學與藝術,主體組成部分乃韻文學,具有詩劇性質。 從文學角度來說,可分為詞曲系與詩讚系二大類。京劇、豫劇均屬詩讚系;原則上曲詞是以七字句、十字句組合成齊言對句,單數句末為仄聲,雙數句末為平聲,句句叶韻,且為因應中文單字單音節的特性,七字句多為上4下3,十字句多為3、3、4或3、4、3的音步節奏。

而莎士比亞戲劇語言基本上是無韻體詩,以抑揚格五音步(iambic pentameter)組成詩行。各詩行行尾雖不叶韻,但每一詩行大抵是10個音節,其中偶數音節即是「重音」,有時是11個音節,多一個輕音。這種「輕、重、輕、重……」的音節節奏,其實就是莎劇臺詞最大的魅力所在。

例如《李爾王》一開始要求三位公主各以公開諂媚的方式表述孝心,以便得到恩賜的國土時,二位姐姐都天花亂墜表白一番,但小公主和李爾的對話卻很簡短:

CORDELIA: Nothing, my lord.

LEAR: Nothing?

CORDELIA: Nothing.

LEAR: Nothing will come of nothing. Speak again.

CORDELIA: Unhappy that I am, I cannot heave

My heart into my mouth: I love your majesty

According to my bond, no more nor less. (1.1.79-85)

當蔻迪莉亞(Cordelia)說“Nothing, my lord.”,此一詩行只有4個音節,較該劇慣用的無韻體少了6個音節,可能表示沉默,舞台上必須停3拍。接著李爾說“Nothing?”,又停了4拍。然後蔻迪莉亞重覆說“Nothing”,再停4拍。中間有很多停拍的空白,全場鴉雀無聲,便會形成一種充滿壓迫感的戲劇張力。有時短少音節的對話也可能產生「分享詩行」(split lines or shared lines),即同一詩行由二個以上的劇中人對話合成,表示接話者內心的急迫焦慮或活潑機智。此外,莎翁還常靈活運用迴行(run-on lines, 亦稱跨行或接續詩行)、行中停頓(caesura)等手法,營造各種戲劇效果(如2.2.310-34)。

這種莎劇節奏轉換翻譯時必定失真,不論演得多好,都不再能保持莎劇原味。故如上文所引李爾分疆,小公主Cordelia:“Nothing, my lord.”的相關回覆,進入「莎戲曲」樣式中,緣於戲曲文本的程式性,《歧王夢》在歧王命令三位公主依序表述「孝順之心和治國方略」,二位姐姐隨即阿諛老父王後,是這樣安排的:

雪嬰:這……(唱)老父王要分割國土財產,怎不知分土裂國要惹禍端?姐姐們為私利竟把媚詞獻,此時我開口閉口兩為難。

歧王:雪嬰,你怎麼不說話呀?……

雪嬰:……(接唱)父慈愛女孝順本分天然,兒理當把養育深恩銘記心間。……(接唱)怎奈是分國之舉兒不解,父做這魯莽事令人茫然。兒擔心禍起蕭牆生變亂,恐難免姐妹反目,手足相殘。…… 父王啊!(接唱)話出唇好似那離弦之箭,即便是再表白我依然如前。恕雪嬰忠言直語少婉轉,耿耿心為的是社稷永固,天下平安。勸父王懸崖勒馬休拒諫,也免得到將來難挽狂瀾。 (第一場〈分國〉)

編劇(王煉、王涌石)顯然認為僅憑「孝心」即可分疆不近情理,至少中國傳統尚有對於「明君之道」的期待,因此增加「治國方略」的想像。於是雪嬰(即蔻迪莉亞)被中國化處理,且以端莊貞德的類型化青衣行當應工。至於唱詞格律,主要乃以3、3、4構成十字句,偶加襯字、增句之變化。

而《天問》編劇(彭鏡禧、陳芳)則以減字格五字句(2、3)書寫唱詞,隱喻都維(即蔻迪莉亞)較沉靜寡言:

都 維:我……無話可說。

(眾人訝異)

邠赫拉:(錯愕)無話可說?……

都 維:陛下,皇娘啊──(唱)椿萱恩慈重,天倫古今同。回饋反躬省,量力惟盡心。 豈能獨邀寵,巧言惑視聽?

邠赫拉:這可是你的真心話?

都 維:是的。(續唱)伏乞陛下鑒,自然見真情。 (第一場〈分疆〉)

所謂「量力惟盡心」、「自然見真情」,不過僅此而已。對於「媚詞」不以為然,直接予以批評,符合莎劇原著中蔻迪莉亞「誠實回答依照本分來孝順父王」的形象,可見兩部「莎戲曲」都在戲曲韻文學既定的格律規範中,表現各自的關懷。 市愛(由台灣豫劇團提供,僅此致謝)

市愛(由台灣豫劇團提供,僅此致謝)

3. 尚長榮和王海玲的兩種李爾王

《歧王夢》主演尚長榮本工淨腳,為梅花大獎得主;《天問》主演王海玲本工花旦、武旦,為國家文藝獎得主。二位演員詮釋「李爾王」各有體會,也都在傳統流派和行當中各有創發。

(一)化用麒派的全淨行:尚長榮

龔和德曾評論尚長榮演出《曹操與楊修》(1988年)、《貞觀盛事》(1999年)、《廉吏于成龍》(2002年)等三部新編歷史京劇,是從白臉而紅臉而本臉的三個轉折,象徵「從周信芳到尚長榮,海派京劇終于修成正果」。周信芳藝名麒麟童,創麒派老生,講究「七分話白三分唱」,以做工、念白著稱於世,表演熾熱,風格壯美;尚長榮深知「演戲要演人,演人要演心」,不但融合淨行金少山、郝壽臣、侯喜瑞、裘盛戎各家之長,一向「架子、銅錘兩門抱」,且吸收麒派老生的表演技法。又因身為京劇四大名旦尚小雲之子,甚至兼採青衣等其他行當特質。

如《歧王夢.孤憤》(暴風雨)一場,在剛健雄渾的交響樂聲中,先以黑衣龍套舞動螢光大旗,象徵猛烈的風雨雷電。歧王上場後一段唱白,酣暢質樸、蕩人肝腸。配合顫抖的手勢,不時甩動的一綹「白滿」和左右錯位的蹉步,將此時錯亂憤慨的心情和年邁力衰的體態表現得淋漓盡致。緊接著一組成套唱腔──【西皮原板】、【緊二六】、【高撥子】,插入剁板唱句,激憤勁切;借鑒《徐策跑城》的虛擬身段,動中有靜,適時亮相。再搭配異人(即傻子,Fool)的烏龍絞柱、後滾翻、十五、六個擰旋子,及現代劇場的音響效果,將歧王複雜痛苦的內心世界完全外現。

最後一場〈夢毀〉,歧王心境分成三個轉折:先是抒情獨唱、對唱感慨世事,痛悔前非;繼之以大段念白為女求情,真摯懇切;終於用行動奮力一搏,勒斃上官(即愛德蒙, Edmund)。其中念白部分頗能展示尚長榮掌握「聲、韻、情」的語言功力,陳云發認為他具有「全淨行」的藝術家風采。

(二)文武全能的自然派:王海玲

豫劇皇后王海玲是臺灣本土培養出來的第一期劇校生,從主攻花旦,兼學武旦,跨向刀馬旦,再攻青衣,兼演青衣老旦、帥旦、彩旦、小生,可謂「生旦兩門抱」。2009年首演改編自莎士比亞《威尼斯商人》(The Merchant of Venice)的《約/束》時,即跨行當綜合老生、淨、丑去形塑夏洛(Shylock),驚豔歐美莎劇界。

《天問》第五場〈風暴〉在黑旗飛舞與天幕、投影共構的潑墨式風雨雷電中拉開大幕,氣勢磅礡。編腔作曲張廷營於此提煉出的音樂風格是悲愴淒美,故設計弦樂密集震弓,曲線上行,暗示錯綜的劇情即將開始。

王海玲以二大段唱腔形容悲憤心情,融合運用了生之本嗓與旦之小嗓。第一段首句「率剌剌冷冽刺骨暴風狂」,即以【緊二八】高音起頭;第二句「嘩啦啦大雨傾盆淹汪洋」轉入【慢板】(似【回龍】),「淹汪洋」再修成高腔甩腔;接續「撥不開層層疊疊雲霧障」至「無奈何白髮蒼蒼痛斷腸」,則在象徵風雨的黑旗交錯中,從【慢板】入【慢二八】,顯示驚嚇、暴怒、痛心等複雜情緒。第二段「怒火起地裂天崩轟隆響」二句係唱【金鉤掛】,以下再轉【緊二八】。如此,雄渾悲壯的樂音由中慢板轉剁板,讓內心衝突層層堆疊。

同時,王海玲充分展演精湛深厚的水袖功:雙翻揚袖(分水袖)、雙折托袖、肩搭袖、撑袖、冲袖、摔袖、拋袖、搭袖、翻身涮袖、旋袖、拱手式、提袖……,甚至配合鷂子翻身十五、六個。比起《失子驚瘋》或《打神告廟》,不遑多讓。最後一場〈國殤〉,戰敗被俘的邠赫拉(即李爾)體悟「歲月靜好」之可貴,緩緩唱起變體【慢二八】:「世道了然不須問,繁華落盡見真淳」。直到小女兒遇害,面對骨肉相殘,邠赫拉哀痛逾恆。乃以稍高於豫劇主調的F調,起唱【散板】首句:「撲簌簌悲從中來椎心泣」,隨轉【慢板】:「聲聲喚喚不回朕的小嬌兒……」,再化入越劇【清板】。「問蒼天……」一段則先清唱【慢二八】,漸快轉入緊打慢唱【快二八】,末了收在【清板】:「不堪留戀塵俗事,另尋天地無所羈」。「無所羈」還用了高腔甩腔,閉口音「羈」之後行腔加上開口音「呀」,放聲悲哭。這是「由歌詠而吶喊,一步步走向悔恨的深淵」,推到最高潮的〈絕望之歌〉。

王海玲以「跨行當、化程式、超越流派」的方式,呈現「旦行女李爾」由動入靜的過程,也以細膩精練的功力征服了觀眾。

風暴(由台灣豫劇團提供,僅此致謝)

4. 跨文化,先正名

《李爾王》凡五幕23場,寫於詹姆士一世兼攝蘇格蘭、英格蘭王位後,並曾在宮中獻演,隱喻大一統王國不可分裂,否則後果不堪設想。全劇對於人性表裡不一的刻畫、物質與精神的混淆、權力/利的掌控分配、真(自然)、假(虛偽)的觀察,都有精闢的描述。而李爾經過委屈、憤怒、詛咒的階段,逐漸學習接受、容忍人生的苦難,領悟同理心的重要,為自我找到救贖和新生的可能。另副線格洛斯特(Gloucester)也經過種種磨難,最後其子愛德加(Edgar)下了結論:「說出感覺,而非於理當說之言」(“Speak what we feel, not what we ought to say.” 5.3.345)明示該劇主旨:自然情感遠比理性規範重要。

然而,改編《李爾王》為「莎戲曲」時,幾乎都會特別聚焦於闡述倫理孝道和正名思想。這是因為中國的家族制度根基厚實,所謂「國之本在家」、「積家而成國」,除了家庭,沒有社會(集團)概念。中國文化在某一意義上,就是「孝的文化」、「倫理本位」的社會。人際關係準乎名分、依循情理,長此以往,便形成各種社會禮俗與傳統,制約著文化也長期停滯,愈趨僵化。個人生長於此倫理社會,時刻身負各種義務,終生無所逃於天地之間,只能過一種「向裡用力」的人生----訴求修身、勤儉、自強等。誠如殷海光所云:「家族是中國傳統文化的堡壘」、「孝是家族中心主義的靈魂和基本命題。孝是非對稱性的。這也就是說,盡孝永遠是下一輩向上一輩仰視的事。」家長或族長因而成為合模的標準,也是不可侵犯的權威「父親意象」。

因此,以「孝悌」作為核心精義的中國文化,在檢視《李爾王》故事時,必然對於親子關係具有高度敏感性。進行跨文化改編時,也必然會針對「孝順」議題大力著墨,嚴厲譴責不孝逆行。此乃在地文化的底蘊,亦是文化銘刻於無形的力量。

《歧王夢》凡七場:〈分國〉、〈受挫〉、〈遭辱〉、〈孤憤〉、〈瘋審〉、〈相殘〉、〈夢毀〉。只有歧王「一人一事」的主線架構,省略了映襯的格洛斯特副線。愛德蒙化身上官蒙,乃大公主府中下屬。自始至終抱持狼子野心,企圖篡位謀國。二位駙馬各是書呆、酒鬼,難怪二位公主都對上官動心。她們仔細算計著另一半江山,逼得老父王憤恨發瘋。此即第五場〈瘋審〉(或來自原著「審判小板凳」)----歧王在瘋癲狀態中審判二位大逆不道的公主(實為披著狼皮、狐皮的石頭);接著看見自己的池中倒影,復審己「養不教,父之過」,持劍追殺幻象。爾後歧王與三公主重逢,上官驀地現身輸誠,自告奮勇要作內應。歧王因而出兵,不幸失敗。上官登基為王,絞死三公主。歧王藉口交出玉璽,遽然以鎖鏈勒斃上官,心碎而亡。

劇中人物個性分明,好壞表現單一強烈,固然是戲曲「行當化」的影響。但「三審」嚴厲痛斥違反倫常的不孝女,實緣於孝道傳統。且儒家論治國之道,子曰:「必也正名乎!」;即由「攝禮歸仁義」的理念,引申出為政須以「正名」(劃定「權分」)為本。一切政治秩序制度,均應以決定權利義務為目的。是故齊景公問政,孔子回答:「君君,臣臣,父父,子子」(《論語.顏淵》)。「若使君臣父子皆如其定義,皆盡其道,則『天下有道』矣」。而欲正名以定權分,只能寄望於建立一「統一秩序」,首重德治教化。如以不正當的手段達到目的,是不被正統王權認可的。歧王自認代表王道,勢必要老當益壯、興討叛逆,而非如李爾的醒悟──定位於人性價值。

《天問》凡九場:〈市愛〉、〈離間〉、〈辱親〉、〈計陷〉、〈風暴〉、〈剜目〉、〈孽緣〉、〈重圓〉、〈國殤〉。大抵維持原著的雙線結構,除主線邠赫拉母女外,也保留端木格(即格洛斯特)父子情節線。〈風暴〉、〈剜目〉分別是主、副線主角行經人生幽谷,遭遇打擊後有所成長。原著的格洛斯特後來萬念俱灰要去多弗跳崖尋死,端木格卻不然,儘管雙眸血漬斑斑,還是勉力撐持,欲往邊關,目的是「辨明忠奸」。這也是關乎正統王道繼承權的「正名」思想。君臣父子如不能各盡其道,則端木格死不瞑目。職是之故,他雖在行動上與原著同是掙扎前行,動機、目的卻大相逕庭。而邠赫拉最後悲痛無已的「天問」,質問「正名」之崩壞,是非之混亂,更顯示「倫理」在中國傳統文化中,果然是不能承受之「重」。 5. 看見了莎士比亞,也看見我們自己

5. 看見了莎士比亞,也看見我們自己

亞里斯多德的《詩學》曾定義「悲劇」能引發悲憫與恐懼,使情感得到洗滌和淨化。主角承擔的痛苦愈大,愈能彰顯生命的價值。這是《李爾王》悲劇之所以動人的理由。

跨文化改編為「莎戲曲」後,也要注意讓莎士比亞的語言魅力「移步換形」,仍能具現奕奕神采。如此,或能保留悲劇的渲染力,在華語文學劇場中,留下值得討論的風景。

半個世紀前,寇特(Jan Kott)曾提出一個觀點:「莎士比亞是我們當代人」。正因為我們都受到文化的制約,從自我的經驗出發,才會在作品中看到自己的投影。藉由變動時間、意象,莎士比亞與我們有了一種「雙重辯證的關係」。《歧王夢》與《天問》所展現的語言、表演、文化等特色,的確讓我們同時看見了莎士比亞和自己,或許這也就是跨文化改編最重要的意義。

上一篇:劉知昂:心多大,世界就有那麼大!

下一篇:李子堅:淺說武術,武動乾坤

【文學繪畫音樂遊戲跨文化=多元世紀】

2018/129~31的冬令營剛結束,文學繪畫音樂遊戲跨文化=多元世紀的豐沛撞擊還在搖盪,看國立臺灣師範大學國文學系暨研究所專任教授陳芳,帶領我們輕鬆啜飲表演藝術活水。

當莎士比亞戲劇改編遇見中華傳統戲曲

當西方個人意識遇見東方孝道倫理

當世界古典價值日漸崩裂遇見未來科技不斷更新

我們如何抱著遊戲心情,認知多元可能,輕鬆適應未來?

「2017年2月的信ㄌㄟ?」朋友問我。新聞台如常在凌晨Po文,創作坊粉絲頁也如常在2月1 日上台一鞠躬,只有我的致謝遲到了,對不起。

在體制內用功讀書,不是我的習慣,我喜歡在迷途中感受一路花香。

我的同學陳芳,讓我最敬佩的就是,她可以平衡發展。年年書卷獎,仍然在跨文化的歧路中發現精采。

隨著她的清淺勾勒,莎士比亞戲劇在民俗藝術中移步換形,讓我們將在春節期間,跨進一場華麗幻夢,讓我們同時看見了莎士比亞和自己,或許這也就是我們逡巡在跨文化中最有趣的發現。