【周浩正專欄】側寫詹宏志(上) ● 一身俠骨,千種風流

【人生畢旅/光芒之源12】

側寫詹宏志(上)

●一身俠骨,千種風流

.詹宏志(照片摘自網上)。

「人間稀有才。」──王榮文(「遠流出版公司」董事長)品評詹宏志

「我在工作上常常遇見瓶頸或停滯,事後我總是發現那不是『外在的』瓶頸,而是『內在的』瓶頸。

譬如在事業上一個你所熟悉的『成長模式』來到了盡頭,這並不是事業有了外在的成長瓶頸,而是我僅知這樣的事業成長模式,用完這一項,我就兩手空空了。

但當我重新學習,從歷史上或他人身上得知了另種可能,或者某個觀念的啟發,我有了新的成長模式可參考,我工作上的動能就回來了。所以,發展遇到困難時,最需要的是知識與觀念的啟發,我必須多知道世界上的多種可能,我必須時時放空自己,『滌去舊聞,以徠新見』;或者,一位可以在心智上相互挑戰的夥伴或朋友也很重要。」*註1 ──詹宏志

「在逆境中,求上進的人。」

──陳瑞仁(高檢署檢察官;台中一中的同班同學)評論詹宏志

時間:生活印象掃瞄+閱讀積累。

記實:如次。

屈指算算,我認識詹宏志四十多年了,再仔細想想,我從來沒有真的清楚認識他。

人的一生很長,我不知他的從前,不知他的後來,只聚焦於大約十年裡的時光……。但,真聚焦了嗎?

1. 「認識詹宏志」是我退休生活中的一門功課。

什麼叫「認識」?一般來說,不管能不能喊出對方名字,若時常在街坊相遇的點頭之交或天天在電梯碰面的鄰居,應該都算「認識」;但若嚴格定義這兩個字的話,「認識」的數字立刻減少,甚至可緊縮到十指以內。

我認不認識詹宏志?當然認識。

我退休之後,常常回憶當年得失,在「悲欣交集」(借用弘一法師李叔同語)的人生旅程中,突然發覺,我不認識他。長久以來,我自以為認識他,但那是真實的他嗎?於是,我開始認真追索他的所有消息、並閱讀有關他的任何文字,重新設定問題:

「誰是詹宏志?」

幾十年下來,越來越覺得他距離我並不遙遠,但是為什麼老看不清楚他的整體形貌?

詹宏志是值得去認真了解的人,我相信他的心智成長歷程對所有年輕而又肯上進的心靈充滿鼓舞與啓迪。我試著以尊崇的心,略述鐫刻在我心版上的圖像。以下的描繪絕非完整,請勉強把它看作是一把可以打開眾多「詹氏心園之門」其中一扇的鑰匙吧!

2. 兩條生命軸線,曾經一度交纏。

詹宏志在某次接受訪問時,戲謔地說:

「有一段時間,我幾乎是周先生(指我)唯一的工作夥伴。」

他提及的「那段時間」,是指他和我的初識階段。那時,我們和另外幾位年輕人在瘂弦的領導下,草創了《幼獅少年》雜誌。不足一年,我離開幼獅,開啓浪跡天涯的日子,一老一少(他小我15歲),相互追隨。

脫離幼獅之後,我倆最早的合作案是新竹地區小有名氣的小書店「楓城書局」的出版書訊。我和書局老闆廖文遠是高中時的鄰班同學。我加人楓城,成立「楓城出版社」,當時的廣宣雜誌《楓城書訊》,32開本,薄薄的16~32頁,除了由當時還在台大就學的詹宏志義務出任主編,記憶中,他的好友羅智成*註2也曾拔刀相助。

不久之後,我應唐達聰之邀,參與改革《王子半月刊》。詹宏志二話不說,立刻約來女友王宣一(後來成為他的妻子)以及她的大學同學許正芳(中學教師;童書作家)同來助拳。

詹宏志回憶起這段日子時,說過:

「由於周浩正的邀請,從《幼獅少年》到了《王子半月刊》(若《幼獅少年》是優秀少年,《王子雜誌》就是不良少年,但似乎和詹宏志比較投合)。《王子半月刊》的方向設定,是希望成為小朋友自己喜歡購買的雜誌,而不是要等家長買才能擁有,因此售價相對必須降低很多,成本的控制就變得非常的重要。因此,這期間學習到許多撙節成本的撇步。」*註3

等我成立了「長鯨出版社」,他是當然主編,為了擴充稿源,替出版社翻譯了《死亡與童女之舞-鄧肯自傳》和《紀德日記》兩本譯著。

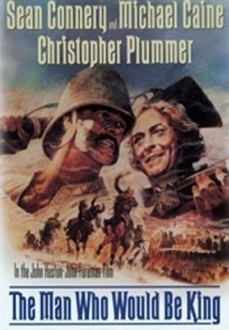

《小說新潮》雜誌創立時,主編也是他,他還拉了好友楊澤*註4共襄盛舉,楊澤譯了「1907年諾貝爾文學獎得主」吉卜齡(Rudyard Kipling;1865~1936)的小說《大戰巴墟卡》(The Man Who Would Be King)*註5。可惜的是,稿都發排了,雜誌宣告停刊,沒用上。

策劃《新少年》*註6 創刊時,一直在找尋新定位,希望能形成跟《開明少年》、《學友》、《東方少年》、《王子》、《幼獅少年》……不一樣的特色(為此,我寫了一篇曾流傳在外的企劃案)。幾經思索,決定聚焦於小說、再從小說篇幅內突出「SF特集」,再佐以大量「開放式參與」的篇幅(次焦點),希望讓《新少年》做到「與前與眾不同」。

現在打開它各期的目錄頁,會看到鄭清文、司馬中原、朱天文、張毅、陳銘磻、陳桂珠、呂應鐘、丁亞民、吳繼文、林仙景(當年《學友》碩果僅存的老編)、袁瓊瓊、陳映霞、楊平世、羊鳴、老瓊、鄭國興、劉嵩、黃力智、李文祺、王宣一、黃驤、張小燕……的名字;配合插畫的也是高手,有王明嘉、陳耀程、洪義男、呂游銘、林耀堂、黃清在……等,擺出的陣容,相當結實。

詹宏志依然積極相挺,處處留下足跡,以柯布麥、陳奇、洪致等筆名,撰寫科幻小說,顯示了他的多才多藝。

我到《臺灣時報》主編副刊,他不但將周邊朋友創作的文稿攜來支援,也配合副刊策劃的大案,時時不忘暗扶一把,擴張副刊的知名度與影響力。有兩件事值得一提:一是在他替爾雅出版社編選《六十九年度短篇小說選》時,《臺灣時報》副刊入選兩篇作品,立刻從競爭的各大、小報中脫穎而出;一是他替「飛揚的一代」專欄撰寫高信疆的專訪,而「紙上風雲第一人」這篇報導的題目,也成為高信疆日後的識別標籤。

我主編《新書月刊》,才見識到他識人之廣,菁英畢集。每每我有所求,他相應如叩鐘之鳴,從不令人失望。但也毋須訝異,不足三十歲的他,已經遍歷《聯合》、《中時》兩大報系,盛名在外。他主編《聯合報》「萬象版」,一鳴驚人;又被挖角主編《工商時報》副刊;旋即出任《時報周刊》史上最年輕的總編輯;離開報社以後,去開了一家「麥田咖啡店」(肯定是受了J.D.沙林傑的《麥田捕手》這部作品的影響);並積極參與新電影和新流行音樂的活動;同時還接受遠流出版公司王榮文相邀,擔負起讓這家出版社重新出發的使命。

當我肩負《新書月刊》編輯任務時,念玆在玆的是確立這本刊物的使命為何?書市所流通的書種早已百花齊放、我們還能只守住核心(文學)來因應嗎?

疑惑既生,行走的軌跡跟著飄移,我突然覺得可以天馬行空地伸展手腳、打開所有邊界的障礙物,進行各式各樣的嘗試了。

幸虧有他,有夢成真。

好比我希望雜誌內容能夠迅即掌握發生在現實文化層面的新生事物,那時候「新電影」萌芽,他立刻繳出和新銳導演焦雄屏的對談;「校園歌曲」興起,演化出「羅大佑現象」,他自告奮勇撰寫了這位好友的專訪。1985年,由賴聲川、李立群、李國修一票人創作全新的劇種《那一夜,我們說相聲》,轟動全台,詹宏志居然找來他們的演出劇本作為「封面故事」,讓雜誌完成一次漂亮出擊。

我們的努力,使《新書月刊》內容的承載能力大增。

當他受邀到遠流負責公司改造時,創新了生產模式,遠離出版紅海。出手第一擊,便推出《柏楊版資治通鑑》,立刻「轟動武林,驚動萬教」,到了年底,經《新書月刊》評選為「年度最具影響力的書」。

……那些日子裡,留下許多美好的回憶。

3. 詹宏志的聰慧,少有人能及。

大家都知道詹宏志敏慧過人,我也曾親歷神奇。

早年(七O年代),因為我們家都在台中(他是草屯人),返鄉時偶爾會到我家小坐。

有一次,海闊天空閒聊,茶几上正好放著孫隆基教授的新作《歷史的鳥瞰》(臺北/大西洋圖書公司/1970),他隨手拿起,邊談邊翻閱,似乎甚感興趣。

當他起身告別時,我拿起《歷史的鳥瞰》跟他說:

「這本書我讀完了,其中〈勢力均衡場論〉那一篇,深受啓發,你喜歡的話,送你。」

「周先生,不用了,我已經讀完啦!」他客氣地回話。

「什麼?」我大吃一驚:「怎麼可能?才短短時間,我們還在交談呢!」

「在談話的時候,我一頁一頁讀完了。」他笑著回道。

我愣住了,忙問道:

「難不成你會速讀?」

他率直地、以略帶腼腆的音調答道:

「我的確會速讀,不信的話,可以考問書裡的內容。」

追問之下,他告訴我,「速讀法」完全是自學而成,像拍照一樣,幾乎能原貌存留腦海。他說,假如我想學,可以義務相授。

這傢伙!沒坦白的是:他確能「一心二用」、「一目十行」且「過目不忘」,我們一般凡人,可無福消受。

.這張照片是名攝影家林國彰先生替詹(右)和我於1988/12/30拍攝的,距今32年了,確實「日子在飛」啊!

另一事,也頗奇妙。

那是發生在八O年代。在某次交談時,兩人不知為什麼,話題轉到輕鬆的日常生活去了,他突然提到很少人知道他擁有的「本領」。

「我會催眠吶。」詹宏志說。

「噢──!」我半信半疑,發出很奇怪的聲音,忍不住追根究柢:「哪兒學的?」

「沒人教,我自己找書學的。」

這可有點「扯」了,以我的理解「催眠術」屬於專業,怎能無師自通?問他怎麼證實,他立刻講了第一次用催眠術成功催眠同學的往事。那位同學進入催眠狀態之後,居然跌入老蔣總統逝世那晚、經歷狂風暴雨的所有事情,他描述得活靈活現,細節已不復記憶,只留下聽得毛骨悚然的印象。最後,他話峰一轉,俏皮地建議:

「不相信的話,不妨讓我試著催眠你。」

我哪敢?但他會催眠的事,在小圈子內,人人皆知。

提出上面這兩則片斷印象,主要在彰顯一個重點:詹宏志是個知識飢渴者,永不懈怠的學習者。嚴格的說,他的能力源於「自學」。在他成長的歲月裡,「書」源源不絕傳遞出的智慧,是他唯一、亙久的老師。

當他領到生平第一份正式薪水時,立刻以分期付款的方式,買了整套《大英百科全書》,代價是每個月付出至少三分之一的收入,整整付了兩年。在七○年代,這是一筆可購買台北郊區住宅的鉅款*註7。

據聞,他每小時能消化十萬字內容,每年購買中外書籍達二千冊以上。要強調的是,他不「死讀書,讀死書」,他是能夠內化知識、活學活用的人;他不會把自己讀成一座堆聚資料的書庫。

總之,他不僅僅是長著雙腳的、會走動的圖書館而已。

4. 詹宏志是「我為人人,人人為我」(One for all, all for one)*註8信念的實踐者,頗富古典西方的騎士精神(chivalry)*註9。

詹宏志「與眾不同」的人格特質,我從不了解,直到最近這些年,他陸續接受專訪,才由他坦誠的自白中略略知曉。

舉例來說,他的「無私」與「忘己」,永遠把自己擺在第二。只要朋友需要幫忙,他從不推卻,勇敢承擔。

他在某次演講時,自述道:

「我開玩笑地把胡適的詩改一改,的確有點像我生平的寫照:『清夜每自思,此生非我有,一半屬工作,一半屬朋友。』所做的事,一部分是為了某種公共的利益,一部分是為了朋友的艱難,沒有把一生留在自己手上,半是自嘲,半是感慨。」*註10

這是他的性格使然,「朋友有事,都會去參與或協助」。

民國七十六年(1987),一堆影藝界的年輕人聚在一起替楊德昌過生日,七嘴八舌交談中,覺得台灣的電影正處於關鍵時刻,似乎應該凝聚共識,公開宣示一個新的方向。

你一句,我一句,紛紛擾擾,意見雜沓。

麻煩的是:誰能把這麼多看法整合於一?不約而同地,每個人都想到這個名字:詹宏志。

但他這天因另有要事,恰巧不在現場。

翌日,楊德昌等人找到他,說明原委,他欣然從命。於是,代表台灣電影界新生代聲音、劃時代的、如今已成為歷史文獻的《台灣電影宣言》,在他筆下誕生*註11。

他出面擔任侯孝賢、楊德昌電影「監製人」的心態,如出一轍。他認為身邊這些極其優秀的朋友,困於資源的貧乏,無法一展長才。他毅然決然挑起重擔,從資金籌募到宣傳、公關等各項雜務,均不辭辛苦,親自操作,打了一次又一次勝仗。

我們從發生在民國七十二年(1983)的「削蘋果事件」,就可以看出流淌在詹宏志血液裡的「騎士精神」。

當年,明驥(1923~2012;「台灣新電影之父」)領導下的中影公司,網羅、培育了一批才氣洋溢的青年,如小野、吳念真、侯孝賢、楊德昌、柯一正、張毅、萬仁、李屏賓、杜篤之……等,掀起「台灣新電影」風潮。

這些年輕人從《光陰的故事》(導演:楊德昌/柯一正/陶德辰/張毅)開始,把台灣的電影推上新的階級,但保守勢力仍十分頑強,有時連明驥也頂不住如山的壓力。當拍攝完《兒子的大玩偶》(導演:侯孝賢/萬仁/曾壯祥)後,爭議終於爆發。這部由《兒子的大玩偶》、《小琪的那一頂帽子》和《蘋果的滋味》三段獨立情節組成的電影於上映之前,改編自作家黃春明小說的《蘋果的滋味》,遭到黑函密告,指稱「本片貧窮落後及違章建築的畫面不妥當,恐有影響國際形象的疑慮」。為了止謗,中影打算不經導演萬仁的同意,修剪部份片段。

這個決定被《聯合報》記者楊士琪知道了,在報社支持下,以全版頭條處理,揭發此事。在中影工作的小野,連繫各方「仁人志士」,詹宏志得知此事,義憤填膺,結合《工商時報》主編陳雨航,立刻緊急抽版換稿,全力聲援。很快地《中國時報》等大報一呼百應,抨擊主管的文工會。當年號稱百萬報份的兩大報老闆(《聯合報》王惕吾先生和《中國時報》余紀忠先生)都是國民黨最高權力機構「中常委」成員,挾輿論之力,迫使文工會全面退讓,「《蘋果的滋味》得以一刀未剪,順利上映,被視為是電影衝破國民政府權威框架的第一步,為新電影開拓了更多創作上的可能性」,史稱「削蘋果事件」。

時社會風氣雖已趨於開放,但威權仍在,出頭造反,仍需勇氣。從這件事,可看出詹宏志「雖千萬人吾往矣」的勇者之貌。

後來,台灣電影界於2017年為了紀念逝世的楊士琪,成立「楊士琪卓越貢獻獎」,每年頒給一位「富有道德勇氣並努力開創新局、提升電影地位的傑出人士」,詹宏志獲得第一屆得獎者的榮耀*註12。

就我個人而言,彼此之間,還另有故事。

這一則故事,必須回移到越戰(1955-1975)大時代背景的脈絡裡,才能體會真實的感受。

越戰,曠日廢時,拖延難決,作戰雙方誰也無法取得決定性勝利。以美國為首的盟軍,身陷泥沼,早已筋疲力盡,極思脫身。但,美、俄兩大陣營的對抗,此消彼長,互不相讓,增加更多複雜因素。

到了1971年7月9日,局勢忽然有了戲劇性變化,美國總統國家安全事務助理亨利.季辛吉(Henry Kissinger)為了結交新盟友,孤立越南,藉口身體微恙,自巴基斯坦首府秘密搭乘專機訪華三天,這項神祕任務徹底改變了世界。

次年2月21日美國總統尼克森「訪問中國」,陪同的有國務卿羅吉斯和季辛吉。這次訪問,均衡的天平終於傾向美國。

台灣陷入麻煩了。

果然,拖延到1978年12月16日,美國總統卡特宣布與台灣斷交,並決定從「1979年1月1日起,與中華人民共和國正式建交」。一夕之間,我們突然失去了原有的角色,被最親密的盟友背叛了。

三天以後(12月19日),《南海血書》在《中央日報》副刊發表。

根據《維基百科》的描述,國民黨虛構的《南海血書》,捏造了逃離越共魔掌的難民們的悲慘命運──暗示:越戰雖已結束,越南人民依然民不聊生,紛紛出逃,以此提醒大家要居安思危:

「《南海血書》是一則中華民國在中國國民黨威權時代下的虛構故事。這篇在《中央日報》副刊發表的文章,偽稱是『越南難民阮天仇』的『絕筆信』。越南難民漂流到一個珊瑚礁島上,但兒子阮文星在第十三天痛苦地死去,其遺體也被難民分食。吃了文星的難民後來陸續餓死,只剩阮天仇在島上等死,最後,阮天仇拖了四十幾天才死亡。瀕死前,他以手指沾著血,在衣服上記下這段血淚交織的故事,被漁民撿到而流傳於世。

由於當時中華民國與美國斷交,《南海血書》的內容強烈暗示越戰命運可能會降臨台灣,挑起台灣的敏感神經;《南海血書》不但成為當時國中、小學生的必讀書籍,公務機關也大量發放,最後還拍成電影。」(摘自〈南海血書〉條目)

問題來了:《南海血書》跟我有什麼關係?跟詹宏志又有什麼關係?八竿子打不著的事,難道十八竿子就打著了?

事情本身並不複雜,且聽我慢慢說來。

5. 我乃「周匪浩正」是也!

民國六十四年(1975),我在《書評書目》擔任小編,在總編輯隱地安排下,勉強湊集一本薄薄的評論集《橄欖樹》,於翌年2月,由《書評書目》出版。那時太幼稚,不知藏拙,有了生平第一本自己的書,難掩興奮之情,不免分送親朋好友(包括溫良恭先生)。

沒想到,兩年之後(1978)的9月24~25日,《中央日報》副刊連續兩天頭題,刊登署名溫良恭撰寫的〈商青〉,針對《橄欖樹》內收錄的〈論七等生的「我愛黑眼珠」〉乙文,做了強烈批判。溫良恭認為七等生筆下〈我愛黑眼珠〉裡的男主角李龍第,在洪水來襲之刻,躲在避難的屋頂,懷抱著羸弱的、不相識的妓女,卻眼睜睜望見在對街屋頂待救的妻子晴子被大水沖走,是對傳統價值的誣衊。小說情節極其荒謬且不合常理,七等生將人性扭曲到驚世駭俗的境況,他究竟想透過他的作品傳遞什麼信息?

溫先生站在衛道者立場,反思大陸失守,退居台灣,全是因為當年的年輕人盲從左翼文人極其詆譭既有古老價值的號召,成為顛覆政府的工具而不自知。現在,七等生這類破壞固有道德和文化的作家又出現了,企圖影響下一代。而,竟然有評論者(指我)替他的作品擦脂抹粉,這種評論者不就似「商女不知亡國恨」裡的「商青」?。

溫良恭何許人也?為什麼他要扣我一頂紅帽子?

我和溫先生的相識,源於他的太太李女士和我內人在美留學時,恰好共住同一宿舍,而兩人的男友恰巧都是黃埔軍校畢業生,溫是26期的,我是33期。溫的中英文底子深厚,退役後,時有譯作發表;李女士於歸國後,在學術界也有一定的聲望(溫良恭是筆名,夫婦倆均已往生,姑隱其名)。

兩家一住台北,一住台中,偶有連絡。溫曾要求我設法出版他翻譯的俄國反共小說《醒睡之間》(時隔太久,書名或有所誤),但一直不能如願。或許因此認為我不夠努力而觸怒了他。正巧我才寫了幾篇評論文字,就被「書評書目」出版成書,「是可忍孰不可忍」?

總之,溫狠狠地用「意識形態」批判了七等生的作品,而對我這評論者豈可輕縱?文章見報後,溫來電問我對他所書寫的論述有何意見,我告訴他這是讀者的權利,我不會答辯。

他針對此事,先後寫了兩篇文章發表於《中副》,我認為「不理會」是最佳對策。什麼年代了,紅帽子能亂飛嗎?

──直到《南海血書》出了單行本,才知受傷之深。

隔年(1979)某日,與好友林建國(沒錯!就是翻譯叔本華《意志與表象的世界》、尼采《查拉圖斯特拉如是說》、赫曼赫塞《輕微的喜悅》……這個人,現已舉家移居瑞典)會面時,他就讀初中的內弟剛好也在一旁,我禮貌地以成人相待,遞上名片。他很高興地接下,眼神才飄到名片上刮號內的筆名「周寧」時,大喊道:

「啊!這是個壞人!」

「周先生是我的好朋友,別胡說!」林建國大吃一驚,立即阻止。

經仔細詢問,才知道當局免費發送《南海血書》到機關學校,中學生人手一冊,是必讀的課外讀物;而溫良恭數月之前發表在《中副》的〈商青〉,因緣際會被收入「附錄」之中,文章裡提到的「周寧」當然不是好人,這個「壞人印象」此時已有數十萬甚至數百萬人「入腦入心」——我居然「譽」滿天下了。

雖然一般人知道《南海血書》,但很少人真會去讀,然而漸漸地因報紙新聞鋪天蓋地報導,訊息擴散,圈內人慢慢都知道了。但我始終不明白:為什麼《中副》(當時仍有極大影響力)如此折損一個人,卻不告訴當事人?

好在我神經頗粗,沒放心上(猶似「人為刀俎,我為魚肉」,反正也無能為力),而我平時除了公務,幾無應酬,所以也沒感到壓力(事後回想,我可能因禍得福,贏得更多的同情)。

不久,在參加遠景沈登恩的婚宴上,席開百桌,賓客如雲,我躋身其間,忽聞一聲霹靂:

「周匪浩正,過來這邊!」

轉身一望,只見席間尉天驄笑咪咪地向我招手,旁坐的有陳映真、王拓、黃春明……。我頓時明白,在有些人心目中,自己已升格「匪幫」一員,榮幸之至!

但,這干詹宏志何事?

6. 抗擊強者,樂於助人、誠摯待友……。

對我來說,「《南海血書》事件」,是一場無妄之災,但也因此辨識出誰是真正的朋友。

那時,「長鯨出版社」成立不久,仍在大學唸書的詹宏志和我都窩在向「遠景出版社」借用的一隅工作。閒聊時,提到作家顧肇森(1954~1994;老友顧肇瀛之弟)週日曾來台中家小聚,讓我知道他的一番義舉。我感嘆地說:

「我一直覺得奇怪,以前有些朋友到了台中都會到我家借住,突然間,都不來了。隔了些日子,才知道是《南海血書》這本小書惹出來的,附在書末那一篇批判我的〈附錄〉(即〈商青〉)就把人給嚇跑了。只有像顧肇森這初生之犢,不信邪,什麼也不怕,還具名寫了抗議信到《中副》,罵了個痛快!」

當時,我還笨笨地問顧肇森:「《中副》有回信嗎?」

他說,當然如石沉大海,理都不理。

詹宏志表情嚴肅,望著我,一字一字從唇齒飄出,我如今依然清晰記得:

「周先生,《中副》錯得離譜!我也曾打電話去表達不同的意見,沒用。後來就用本名寫了一封長信去抗議。雖然我知道一樣沒用,但至少讓他們知道,這樣做是不對的,我們年輕人不接受,會大聲抗議的!」*註13

這就是詹宏志! (成稿於2020/1/18)

〔待續:〈側寫詹宏志(下)•荒野上的先知〕

──────────────────────────────────

*註1:參閱〈出版業如何影響一個國家和民族的發展與命運〉一文。詹宏志於2010/10/18接受CCIF(中華創意產業論壇http://www.ccif.hk/)的訪問,曾刊在「社會創新和可持續設計聯盟」(DESIS-China)的官網,他誠實交代了自己成長的奧秘以及出版如何影響他一生(http://www.desis-china.org/interview_detail.asp?id=19)及(http://blog.sina.com.cn/s/blog_61cf4c430100lt55.html)。

*註2:羅智成,著名詩人,於馬英九時代出任香港「光華新聞文化中心」主任。曾任《中時晚報》副刊主任及副總編輯、美商Conde'Nast China編輯總監、樺舍文化總經理、Hit 91.7電台台長、《TO'GO泛遊情報》雜誌發行人、台北市政府新聞處處長、中央通訊社常務監察人、香港光華新聞文化中心主任、中央通訊社社長等職,現為財團法人臺港經濟文化合作策進會董事。

*註3:參閱詹宏志在「季風文教基金會」的公開演講<台灣冒險記:文化職涯四十年的回憶>(http://61.56.212.36/zephyr/activities-detail.php?id=24)。

*註4:楊澤,著名詩人,曾主編《中國時報》「人間副刊」,也是眾多文學刊物的編者。美國普林斯頓大學東亞研究博士,任教於美國布朗大學比較文學系。

*註5:我很喜歡《大戰巴墟卡》這篇小說,惜因雜誌停刊,一切停擺,稿件不知所終。小說本是名作,曾改編成電影,由大導演約翰.休斯頓(John Huston)執導,是電影史上一部著名經典。

*註6:我在《新少年》工作一年多,事前並不知它是房地產行銷案的環節之一,為了配合房產行銷,出版日期一延再延。這段籌備期間,因我必須遵守「做滿一年」的承諾,因而跟「聯副」和「工商時報副刊」兩個工作機會擦身而過。後者,我所推薦的人事(詹宏志)曾引起台北文化界連串變化,整個過程,饒富趣味,他日有緣,再來細說。

《新少年》出了四期便告結束。籌備中,我曾寫了〈備忘/《新少年》內容構思草稿〉(1979/10/1),強調三個編輯指導原則:1.標新立異;2.搶佔優勢地位;3.創建一種影響力。這篇〈備忘〉收錄於我書寫的《編輯檯上的小確幸》。

*註7:見詹宏志的演講〈新的出版地平線〉(周欣宜記錄整理/2019/11/10)。

*註8:讀過大仲馬《俠隱記》或看過《三劍客》電影的朋友,對「我為人人,人人為我」這句話一定不會陌生。從17世紀起,就流傳於歐洲地區,大仲馬在《俠隱記》裡,每次三劍客拔劍對敵時,大喊這句話,表示一切為了公眾利益,大公無私。

*註9:西方的騎士精神,淵遠流長,旨在「保護老弱婦孺。為公義而戰以對抗不平與邪惡。熱愛家園。為防衛教會而冒死犯難。謙卑禮貌,崇尚榮譽,勇於犧牲,英勇無畏,憐憫弱者,誠實守信,執著精神,大公無私」。他們的《騎士宣言》,包括: I will be kind to the weak.(我會善待弱者);I will be brave against the strong.(我會勇敢對抗強者);I will fight all who do wrong.(我誓將抗擊一切錯誤);I will fight for those who cannot fight.;(我將為不能戰鬥的人戰鬥);I will help those who call me for help.(我會樂於助人);I will harm no woman.(我不會去傷害女人);I will help my brother knight.(我會幫助兄弟騎士);I will be true to my friends.(我會誠摯待友);I will be faithful in love.(我將忠於愛情)。而總結為「八大美德」:謙卑(Humility)、誠實(Honesty)、憐憫(Compassion)、英勇(Valor)、公正(Justice)、犧牲(Sacrifice)、榮譽(Honor)、精神(Spirituality)。請參閱《維基百科》。

*註10:見詹宏志〈一段勇敢前進的人生:台灣冒險記/1974-2005〉。原詩是丁文江擔心胡適飲酒過量,傷了身體,就從胡適《嘗試集》裡摘出幾句詩,請梁啟超寫在扇子上,並把扇子送給胡適,提醒他戒酒。那幾句詩是:「少年恨污俗,反與污俗偶。自視六尺軀。不值一杯酒。倘非朋友力,吾醉死已久。……清夜每自思,此身非吾有。一半屬父母,一半屬朋友。便即此一念,足鞭策吾後。」

*註11:由詹宏志起草的《台灣電影宣言》(又稱《民國七十六年台灣電影宣言》或《「另一種電影」宣言》),發表於1987年1月24日《文星雜誌》和《中國時報.人間副刊》。分成「我們對電影的看法」、「我們對環境的憂慮」、「我們期待的改變與我們自己的決心」三部份。詳細內容,請查看《中文百科在線》〈台灣電影宣言〉條目(http://www.zwbk.org/MyLemmaShow.aspx?zh=zh-tw&lid=132962)。

*註12:楊士琪(~1984),《聯合報》新聞記者,生前致力於報導支持新電影創作,更率先報導「削蘋果事件」內幕,促使體制改革,對台灣電影發展深遠,請參閱〈台灣新電影浪潮 詹宏志無悔扮推手〉(http://www.chinatimes.com/newspapers/20170716000133-260202)。

*註13:有不少朋友在明處或暗中相助。舉一例:「九歌出版社」的蔡文甫先生(曾主編《中華日報》副刊),是文壇大老,在某次聚會中,剛好《中副》編輯在座,他不畏權勢,不客氣地帶著訓斥的語氣,當我的面數落對方,聽在耳裡,句句是正義之聲。我不敢忘恩,這也是我每回見到他,一定畢恭畢敬;他若有所指示,一定樂於從命的原因。