讓音樂自由——追憶福特萬格勒 / 尼可拉·格勞登 撰文 / 暨譯後感

格勞登兄妹

《讓音樂自由——追憶福特萬格勒》

尼可拉·格勞登 Nikolai Graudan (1896-1964)

暨 譯後感

我第一次聆聽福特萬格勒指揮柏林愛樂,是在尼基許過世沒多久之後。當時馬上被演出的力道、音樂進行的邏輯和說服力所震懾,當然還包括了絲綢般及完美平衡的管弦樂聲音。我心裡確認尼基許身後,福特萬格勒無疑是最恰當的繼任人選,而他果然不負眾望。

我運氣不錯,幾年後就擔任了柏林愛樂的第一大提琴手,總共九年之譜,因而有此殊榮親濡福特萬格勒的音樂天賦。由於參與了所有他在柏林或巡迴演出的音樂會,我逐漸瞭解並激賞他對藝術的無私奉獻和對偉大作品無盡的愛——有時在排演途中,他會忍不住讚嘆:「但願是我寫出這樣的音樂!」——以及,他對作品的深入鑽研,和精準表現手頭作品特色的確切無誤之天賦。

他對音樂的體悟不受國族疆界的限制。當然,德國音樂是他的故鄉,但是他對法國音樂的詮釋,在巴黎引起熱烈的迴響;而在他手中的俄國音樂,從我這俄國耳朵聽來,不可能有比它更俄國味的了。我特別記得在演奏俄國作曲家塔涅耶夫(Taneiev)的組曲中的變奏曲時,福特萬格勒如何幫助小提琴獨奏家找出正確的主題特性。

福特萬格勒的鋼琴彈得十分出色。他能夠隨時彈奏貝多芬任何一首奏鳴曲和四重奏等等。而他指揮樂團演出,就像他彈鋼琴時一樣自由自在。他清楚認知道技巧的難處在於這種內含的自由。有一次他告訴我,只要指揮家明確而沒有彈性地一昧打拍子,要樂團整齊合奏是毫無問題的。一旦他讓音樂自由(流動)時,困難就發生了。福特萬格勒本身就因為他的「延宕拍子」而遭詬病。但他提起第一次和外國樂團排演英雄交響曲的例子,來解釋這樣做的優點。他說,起始的和弦聽起來像開香檳瓶蓋的聲音,但這樣延宕的進入創造出一種張力,結果產生強而有力的爆發效果。

福特萬格勒極為厭惡透過機械再製的音樂;他是位十足的音樂家,因而對廣播和錄音的技術層面不感興趣,只有在萬不得已的情況下才勉強同意這機械時代的要求。考慮到這一點,我們迄今保有一些福特萬特勒無可仿效的詮釋手法所演繹的偉大作品的錄音,實感慶幸。然而,我們還是非常懷念福特萬格勒極為卓越勝出的巴哈、海頓、貝多芬和布拉姆斯等的合唱作品。我個人將永遠感激命運的安排,使我有機會與最偉大的偉大音樂詮釋者之一合作並與之學習。

_________________

譯後記:

本文摘譯自《追憶福特萬格勒》 “Furtwängler Recalled”, 1965。由編者Daniel Gillis 邀請或搜集福老的親朋好友暨音樂界人士所撰寫的追思文章彙集而成。之前翻譯了書中的兩篇:《安塞美追悼福特萬格勒》 和《奧斯卡‧柯克西卡(Oscar Kokoschka) 追念 福特萬格勒》;最近偶爾讀了這一篇,覺得其中描述福老的指揮特色對我頗有啟發,又文短易讀,遂執筆譯出。

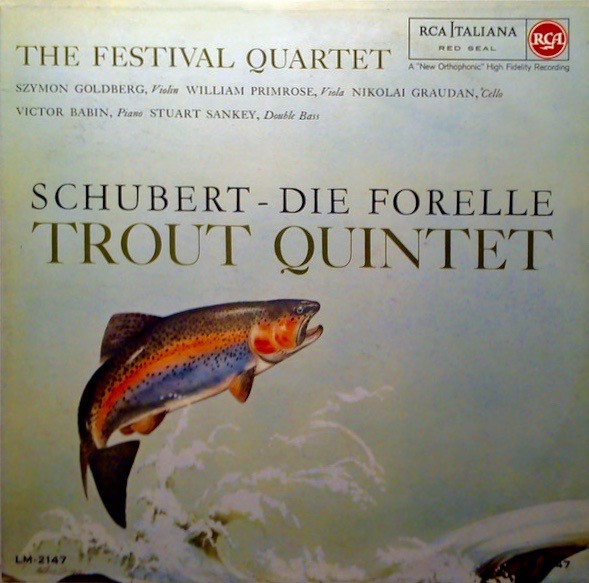

作者尼可拉·格勞登1896年出生於帝俄時期的利耶帕亞Libau,如今是拉脫維亞的大城。就學於聖彼得堡音樂院。1926~35任柏林愛樂第一大提琴手。後移民美國,於1964年回蘇聯探視妹妹時過世。文末附上網路搜得的一些格勞登錄音唱片圖照。

福特萬格勒這樣一位不世出的音樂指揮天才,姑且不論他前任的畢羅和尼基許,至少自他以降迄今無有出其右者。除了天賦之外,諸多因素造就他這樣無與倫比的才華:

首先,他是非學院出生的音樂家,甚至不是正統教育體系培養出來的。離開短期受教而不堪忍受的文法學校後,他父親即聘請兩位學生輩的考古學家擔任家教,其中一位還是音樂家。除了師從作曲家學作曲外,並上了許多權宜的「開放」課程。而幼年的成長環境可謂身處大自然的薰陶之中。又因其父的考古工作,也浸淫於古希臘等藝術與古典文學的天地。(詳見:《年輕的作曲家——福特萬格勒音樂與人格的養成》)

《筆記》的編撰者麥可‧泰納 (Michael Tanner)在序中說:

「福特萬格勒所受的教育,主要是透過私人教學,學習以康德、黑格爾和叔本華為主的後期古典派和早期浪漫派等大師的哲學思想。雖然歌德對於他和所有有教養的德國人而言,是歐洲文學的核心人物,而且他在文章中多所涉及;但這位偉大的詩人和思想家具體而直接的表達方式,卻是他自認望塵莫及的。福特萬格勒的智識養成,其寬廣度和完整性令人欽佩。他青少年期泰半時間在希臘和義大利度過。但,他不是一般所謂的知識份子。他對生命和藝術、尤其對音樂的反應,充滿熱情和直覺。」(見:《筆記1924-1954》的序──【一】)

所以這是集大成的人格與學識的養成背景,造就了他寬廣而深透的視野。表現在音樂的詮釋上,就形成了他的特殊風格:包括指揮的肢體語言和傳達的音樂內涵。

就音樂內涵來說,任何一件作品,福老在意的是「『今天』它要對我們說什麼」

「他只活在今天。他重視的是:今天有什麼問題。巴哈的馬太受難曲,今天要如何傳達給我們──這是重要的。」(參閱:《福特萬格勒的戰火餘生錄 ──讓我們慶賀偉大的 威爾漢‧福特萬格勒 吧!(二)》)

因此,在不同時空下,同一件作品會傳達出不盡相同的意涵。譬如貝九最後的兩次演出,1954年8月21和22日的,就呈現完全不同的境地。〔參閱:《遠離顛倒夢想,究竟涅槃?》——福特萬格勒最後的貝九 (盤帶音樂欣賞二)〕

他又是怎麼把這種種雋永迷人內的容展現給聽眾?透過他的指揮訣竅。

「他的指揮技巧往往缺乏一個清楚的拍子來使合奏準確。他對這種準確完全不感興趣。他希望的是那種、由樂團內的樂手們自己發動而產生的準確,一如室內樂的情形。⋯⋯不過,他的左手極富表現力。他藉以形塑樂句,就好像雕塑家形塑蠟土一樣。」(http://mypaper.pchome.com.tw/joehauz_mypaper/post/1373008684)

「他的指揮技巧⋯⋯基本上是旋律線而非拍子的設計。福特萬格勒完全清楚這樣的事實,他曾經自己說過:清晰的指揮技巧會破壞旋律的流動。他的手部律動總是呈圓弧狀,沒有尖角,使得他擁有一種非機械式而是有機性質的精準度,也就是在鮮活有機體內的每一部分都處於和諧之中。這樣的技巧需要樂團成員極大的注意力,以及特別緊密的對彼此的覺察。沒有人可以只靠他自己的眼睛——也就是只看老大的指揮棒。」(http://mypaper.pchome.com.tw/joehauz_mypaper/post/1373035083)

「一般而言,他在打『強拍』之前會有力地跺腳並抖動腦袋,然後揮舞的指揮棒在一系列微小的鋸齒狀運動後,最終不得不落到首席大提琴的位置為止。樂團永遠在指揮棒移到目標後的剎那間(幾分之一秒間),絕對精準地進入。他的細微弱拍幾乎一個模樣,只是沒有跺腳也沒有這麼多的『鋸齒狀運動』。」(http://mypaper.pchome.com.tw/joehauz_mypaper/post/1373155374)

「他的指揮和其他指揮家絕然不同。如果密切注意他的指揮姿勢、臉部表情和左手的律動,我們可以猜測該演奏什麼樣的強度和表情。但他從來沒打出學校教師所看重的準確拍子,除非在指揮歌劇和神劇時,為了達成合唱的一致性,他不得不這麼做。我們往往必須自行嘗試去破解他的意思。他自有一套打強拍的方法,譬如在《柯里奧蘭序曲》中的極強和弦。他的指揮棒鋸齒狀地落下,一旦到了底,再抖動一會兒。看著這樣的動作,每個人都可以自由選擇進入的時機——訣竅在於怎麼和別人同時一起進入!」

「福特萬格勒曾在著作《聲音與文字》中解釋他的指揮技巧所為何來。他右手指示樂句伺機而動(marked time),而非打什麼節拍。在其遺著《遺稿》中,他寫道:打拍子破壞了旋律的流暢感。許多音樂家都知道,如果指揮家在一段動人的獨奏期間還仔細的打拍子,是多麼令樂手挫折和惱怒;所以這時寧可在某個範圍內任其自由表現。」

「當他指揮《英雄》的詼諧曲時,他會身體前傾伸長手臂和指揮棒,指揮棒的尾端則會不斷顫抖,直到他所希望維持的弱拍音調時長為止。只有在漸強的時候他才挺直身體,然後,一點一點地,拍子變得明顯。諸如此類的指示算是容易照著演奏的。但我們還是得非常仔細並準確地傾聽彼此發出的聲音。因為這因素,我們的演出充塞了福特萬格勒所期望的張力。大多數情況下,必備的精確性自行產生,因為我們全然被他的人格所征服,專注於音樂的本質,於是精確性變得不證自明而顯然次要的了。」(http://mypaper.pchome.com.tw/joehauz_mypaper/post/1373342334)

「在演出音樂時,他幾乎和每一位個別的樂手溝通,使得每一位樂手對那一雙熱切注視他的藍眼珠,不得不貢獻出所有的一切。福特萬格勒將生命注入每一場音樂的演出。他手中指揮棒不連貫的振動似乎使樂手們得到解放,覺得他們自己隨著洶湧的潮流載沉載浮。福特萬格勒對弦樂部和首席木管樂手具有信心,放任他們自由表現,因此在合奏的架構內顯現極美的成就。」(http://mypaper.pchome.com.tw/joehauz_mypaper/post/1373061474)

「⋯⋯演奏巴哈B小調第二號管弦樂組曲⋯⋯我可以在《波蘭舞曲》和《詼諧風舞曲》加上裝飾音——如果你得演奏它們十五場的話,非得如此。福特萬格勒只是笑著說:『啊!你每晚都吹奏得不太一樣!』我從未聽過世上任何室內樂團演奏《詼諧風舞曲》能如與福特萬格勒合作時這樣——既在聲音上受限(指不能快速)又充滿靈活彈性(指裝飾奏的自由發揮)。」

「福特萬格勒永遠在探尋。他正式指揮音樂會時,經常和排演時的方式不一樣。他是偉大的『建築師』。他指揮時可以隨著獨奏進行——例如在《唐璜》中的雙簧管獨奏——同時讓獨奏家在某種框架的範圍內完全自由發揮。我們可以用建築大教堂來做比喻:每個工人各司其職——有的人做窗子,有的人做正門。然而正門不能寬到廿英尺!福特萬格勒總是對每個人的點子敞開胸懷,只要這點子不會干擾到整體合奏的架構。或許這就是福特萬格勒指揮時力量的來源——讓樂手演奏,同時既不施惠般暗示該做什麼,也不命令該做什麼。」(http://mypaper.pchome.com.tw/joehauz_mypaper/post/1373122213)

上述有關福老指揮上的種種訣竅,賦予了音樂什麼樣的特質?從而可以表現出他內心的意圖?

我們聽聽卡拉揚的觀察:

「福特萬格勒指揮的舒曼四號所造成的印象,是這樣不可思議地強大。我記得十分清楚,第三到第四樂章間的轉調過門樂段實在龐大驚人。

這是他典型的手法:某樣東西要消逝了,接著,經過一段沈默或短暫的寧靜後便發展出新的東西。就是這些時刻,他賦予獨特的豐富表情進而獲至某種令人讚嘆的東西。我接掌柏林愛樂時的樂團首席Siegfried Borries告訴我:『你知道嗎,在這些時刻時,我們常常覺得他正在尋找一個出口,他正試圖避免不確定性而嘗試發現新的詮示之路。』」

「我們可以從這這裏看出他認為重要的是什麼,以及,歸根究底生命中最基本的狀況是什麼;那就是:經過懷疑之後的新的決斷。因此,不論在貝多芬五號的第三到第四樂章的或其他地方的轉調過門,對他來說顯然都是同一回事。」(http://mypaper.pchome.com.tw/joehauz_mypaper/post/1372838042)

無論是前述樂團樂手們的親身體驗,或卡拉揚同樣作為指揮家所獲的心得,都是為同一個目的而產生的樞紐(手段、中介):其目的就是格勞登所謂的「讓音樂自由」!讓音樂在自由的空氣中自然產生,這時,脫卸人工雕鑿痕跡的藝術品,才具備了大自然造化的驚人力量。一如他在1953年的日記中所寫的:「我要觸及的是人的“靈魂”。

和靈魂對話,只能透過自然的語言;一種“自然的”而非加工的語言。 」

卡拉揚所謂的「猶疑後的決斷」,正是因為福老面對的是充滿自由的音樂,音樂演進時有無數可供抉擇的方向,因此在音樂進行的同時,他不斷忖度著,然後擇定方向進行。譬如剛開始有好幾條條岔路可走,他選了一條;隨著音樂進行,他再選一條;依此類推⋯⋯,絕非一般指揮家一開始就把路線規劃得一清二楚的演出。

這樣基於自發而即興的指揮,難免有會有閃失。切利比達克談到有一次福老指揮的舒伯特第九號交響曲《偉大》時,前三樂章精彩絕論,但第四樂章不斷出現不搭調的對比和矛盾,一下子這樣一下子那樣,無法能理解他想要做什麼。音樂會後福老承認第四樂章搞砸了。切利跟著說:「這正意味了他指揮時所有的反應,是臨時自發而非事先預備的。同時,這些反應也不是出於知識或某個傳統或其他什麼,而是來自當下時刻,神奇而無窮盡的當下時刻。」(http://mypaper.pchome.com.tw/joehauz_mypaper/post/1372925763 )

而我覺得,這當下就是無盡的自由!或套句福老的意思,就是無盡的愛!這是靈魂與靈魂溝通的唯一途徑!

讀了格勞登這篇當中短短一句話,點開了福特萬格勒指揮藝術的根本關鍵點。它賦予音樂自由的同時,也給予樂手們自由,然後共同創生鮮活的音樂。不然,有多少指揮家嘗試福老的技巧,但,缺乏福老足以釋放音樂與樂手的能力和能耐,終歸是東施效顰,出來的音樂總顯得綁手綁腳、擺脫不了既定的桎梏!