【樓蘭的傳說】

【樓蘭的傳說】

樓蘭國是西域古國名(遺址在今中國新疆羅布泊西北岸)。西漢昭帝(公元前77年)前的樓蘭既指樓蘭國,而西漢昭帝後的樓蘭則指的是樓蘭城(今亦稱樓蘭古城),樓蘭城廢棄於前涼末。1900年,瑞典探險家斯文·赫定發現樓蘭古城遺跡。

公元前3世紀時,當時樓蘭受月氏統治。公元前177年至公元前176年,匈奴打敗了月氏,樓蘭又為匈奴所管轄。公元前77年樓蘭國更名鄯善國,並遷都伊循城,向漢朝稱臣,原都城樓蘭古城則由漢朝派兵屯田。西南通且末、精絕、拘彌、於闐,北通車師,西北通焉耆,東當白龍堆,通敦煌,扼絲綢之路的要衝。由於孔雀河的改道,羅布泊水萎縮,生存環境日益惡劣,公元422年以後,樓蘭城民眾迫於嚴重乾旱,遺棄樓蘭城,逐漸南移,鄯善國(樓蘭國)先後併吞了若羌、小宛、精絕、且末等國,成為西域七強之一。公元448年鄯善歸屬北魏,後實行郡縣制治理。公元492年被高車所滅。

起源來歷

樓蘭系黃帝裔支夏禹的後裔東樓公之後代。《路史·國名紀丁》云:「婁,樓也,本作樓,商所封,即牟婁,曹東之地,一曰無婁。密之諸城有婁鄉,矣夷國也,所謂封祀而號東樓,繆。東樓與晉婁、穰婁異。」婁、樓、僂三字古代通用。

東樓公的裔族大部分歸於殷,不願受奴役的部分樓(婁)人由今山東南遷或北遷。其中北遷的一部分又分為兩支,一支遷入東北,成為挹婁、豆莫婁,一支向西遷徙,形成樓煩、樓蘭。古漢語中的方言稱人為蘭,樓蘭即樓人之義,遷居地在今新疆羅布泊。

至戰國時期趙國奪取樓煩西河之地後,樓煩被迫從今內蒙古鄂爾多斯遷往河套之西,趙武靈王奪取河套地區後,部分樓煩人西逃入同族樓蘭地,大約在公元前3世紀時,於戰國末建立樓蘭國,當時樓蘭受月氏統治。公元前177年至公元前176年,匈奴打敗了月氏,樓蘭又為匈奴所管轄。

據《史記》記載,早在前2世紀以前,樓蘭就是西域一個著名的「城廓之國」。它東通敦煌,西北到焉耆、尉犁,西南到若羌、且末,古代「絲綢之路」的南、北兩道從樓蘭分道,現只存遺跡地處現今的中華人民共和國新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌縣北境,羅布泊的西北角、孔雀河道南岸的7公里處。

西漢時期

最早記提及樓蘭一名的是《史記·匈奴列傳》:「定樓蘭、烏孫、呼揭及其旁二十六國,皆以為匈奴。」冒頓單于向漢文帝寫信炫耀武功,當時的樓蘭屬匈奴。當時漢朝還不知曉樓蘭位在何處,直至張騫出使西域後,才被司馬遷和班固記在史書中。

漢武帝初通西域,使者往來都經過樓蘭。樓蘭屢次替匈奴當耳目,並攻劫西漢使者。

武帝元封三年(公元前108),漢派兵討樓蘭,俘獲其王。樓蘭即降漢,又遭匈奴的攻擊,於是分遣侍子,向兩面稱臣。後匈奴侍子安歸立為樓蘭王,遂親匈奴,成為了漢朝的心腹大患。

昭帝元鳳四年(公元前77),漢遣傅介子到樓蘭,刺殺安歸,立尉屠耆為王,將其首都由羅布泊西岸遷往南岸的扦泥城(漢時稱作伊循城),另置伊循都尉鎮撫,又改其國名為鄯善。

漢朝又在樓蘭故地設都護府、置軍侯,開井渠,屯田積穀。從羅布泊至渠犁亭燧相望,成為軍事和交通要地。羅布泊當時被樓蘭人稱為樓(又寫作牢)蘭海,漢人則稱其為泑澤、鹽澤或蒲昌海。許慎《說文解字》:鄯善,西胡國也,從邑善,善亦聲。段玉裁注曰:鄯是漢代初制。

東漢時期

安帝永元三年(公元91年)二月,竇憲擊敗匈奴,西域諸國歸漢,復設西域都護、戊己校尉及其下屬禾都尉予以管理。

東漢時的家戶數有一千五百七十戶,人數有一萬四千一百口,軍士兵有二千九百十二人。該國的政府編制有輔國侯、卻胡侯、鄯善都尉、擊車師都尉、左右且渠、擊車師君各一人,譯長二人。另外,該國此國土地多沙地,可耕地極少,需要仰賴旁邊的小國補充糧食。其境內,有許多葭葦、檉柳、胡桐、白草等的生長,其國人民率領畜牧動物逐水草而居,與若羌同。在東漢時代,仍然能挖到玉石,並出口到其他地方。

其後漢政府常遣吏卒在樓蘭城故地屯田,自玉門關至樓蘭,沿途設置烽燧亭障。

1906年,斯坦因在新疆尼雅縣北遺址中發現有佉盧文書及東漢封泥,鑴刻篆文「鄯善都尉」,說明鄯善完全歸服了漢朝。鄯善國當在此時才遷王城於今鄯善縣地。

魏晉時期

魏晉王朝在西域地區的屯田主要集中在樓蘭、高昌、尼雅三地。

魏晉時期,在樓蘭屯田的規模很大,士卒們開墾荒地,修渠築壩,種植各類作物,使當年樓蘭地區的農業生產有了相當的發展。由於引水灌溉是維護乾旱地區農業生產的命脈,所以那時常以兵士守堤防衛。在樓蘭城外,考古隊員們在樓蘭古城外邊找到了人工渠道的痕跡,並且在城外密集的雅丹地形中發現了古代的農田和灌渠。

魏晉及前涼時期,樓蘭城成為西域長史治所。

據《三國志.魏書.文帝紀》載:「黃初元年(公元222年)二月,鄯善、於闐、龜茲各遣使者奉獻,是後西域遂通,置戊己校尉。」

馬可波羅《漢文文書》所收錄的出土於樓蘭的227號木簡記有「口口口卒……樓蘭耕種」的文字;簡753號中也多次出現大麥、禾等農作物的名稱,及類似於「將梁襄部見兵二十六人,小麥六十三畝,溉五十畝,禾一傾七十畝,筯五十畝,溉五十畝」的文字。漢簡的這些記載,無疑表明當時曹魏王朝在樓蘭的屯田有著相當的規模。

東晉時期

公元330年,由於孔雀河水的改道,致使位於其下游的樓蘭水源枯竭,屯田生產無法進行,西域長史府被迫遷移。

據《水經註》 記載,東漢以後,由於當時塔里木河(孔雀河是塔里木河的支流之一)中游的注濱河改道,導致樓蘭嚴重缺水。敦煌的索勒率兵1000人來到樓蘭城,又召集鄯善、焉耆、龜茲三國兵士3000人,不分晝夜橫斷注濱河引水進入樓蘭城緩解了樓蘭缺水困境。但在此之後,儘管樓蘭人為疏濬河道作出了最大限度的努力和嘗試,但樓蘭城最終還是因斷水而廢棄,民眾南移,樓蘭城最終成為今天的樓蘭故城遺跡。

公元399年,法顯和同學數十人,從長安出發西行,……法顯等五人與李浩所遣的使者一起告別在張掖遇到的寶雲等人先行,穿越沙漠區。沙漠區有熱浪,凡遇到者,無一生還。上無飛鳥,下無走獸,法顯一行只能靠太陽辨方向,以死人枯骨為路標。經過十七日的艱難旅行,到達鄯善國(舊稱樓蘭國,故址在今新疆若羌縣),住在這裡一個月,了解到這裡流行小乘佛教,出家人都說天竺話,寫天竺字。可見法顯西遊時消失的只是樓蘭古城,而不是樓蘭國(鄯善國)。

樓蘭和鄯善是既有聯繫又有區別的不同概念。漢昭帝元鳳四年(前77年)以前稱樓蘭,以後改國名為鄯善,因樓蘭國是鄯善國的前身,加之長期以來樓蘭人的神秘面紗無法揭開,人們把鄯善國與樓蘭國混為一談的習慣由來已久。大量史料證明,樓蘭古城的消失不等於鄯善國(樓蘭國)的消亡。乃至於樓蘭故地以及羅布泊西南的海頭城消失都不能等同於鄯善國的消失。

魏晉南北朝時期,鄯善國先後臣屬曹魏、西晉、北涼、前秦、後涼、西涼、北涼、北魏、吐谷渾。前秦苻堅時期,鄯善王休密馱積極建議苻堅出兵西討西域,甘為嚮導。

北魏時期

公元420年,北涼攻滅西涼,鄯善王比龍到姑臧朝見沮渠蒙遜,西域各國紛紛向北涼稱臣納貢。

公元422年,鄯善國(樓蘭國)先後併吞了若羌、小宛、精絕、且末等國,成為西域七強之一。

公元441年,北涼王沮渠蒙遜之子沮渠無諱終為邊患而討之,無諱敗退,乃派其弟沮渠安周西渡沙漠攻鄯善。

公元442年,沮渠無諱西行與沮渠安周會師,並佔領鄯善。

公元448年,北魏派大將萬度歸西征。萬度歸率領精騎五千,神速進兵鄯善。鄯善百姓布滿田野,正在耕種放牧。萬度歸下令秋毫無犯,鄯善的將士和百姓深受感動,鄯善王真達也自動出城迎降。北魏指派韓拔為鄯善王,像內地一樣實行郡縣制治理,收取賦稅。

公元470年,柔然大舉南下塔里木盆地,北魏被迫從西域撤軍,並把原設於鄯善國的軍陣撤往西平郡,乃然稱鄯善鎮。

公元490年,高車王阿伏至羅遣使者至北魏,表明願意替北魏趕走柔然並奪回西域屬地。

公元492年,高車占領所屬柔然的高昌,並向柔然發動塔里木盆地的戰爭。南朝西域使者江景玄便目睹,鄯善國在高車的攻擊下滅亡、人民散盡,從此鄯善國(樓蘭國)不復存在。

唐朝時期

公元645年(唐貞觀十九年),唐玄奘西行歸來,的且末、納縛波等樓蘭、鄯善城郭早已荒廢。

發現經歷

樓蘭古城最早的發現者是瑞典探險家斯文·赫定。

1900年3月初,赫定探險隊沿著乾枯的孔雀河左河床來到羅布荒原,在穿越一處沙漠時才發現他們的鐵鏟不慎遺失在昨晚的宿營地中。赫定只得讓他的助手回去尋找。助手很快找回鐵鏟甚至還揀回幾件木雕殘片。赫定見到殘片異常激動,決定發掘這片廢墟。

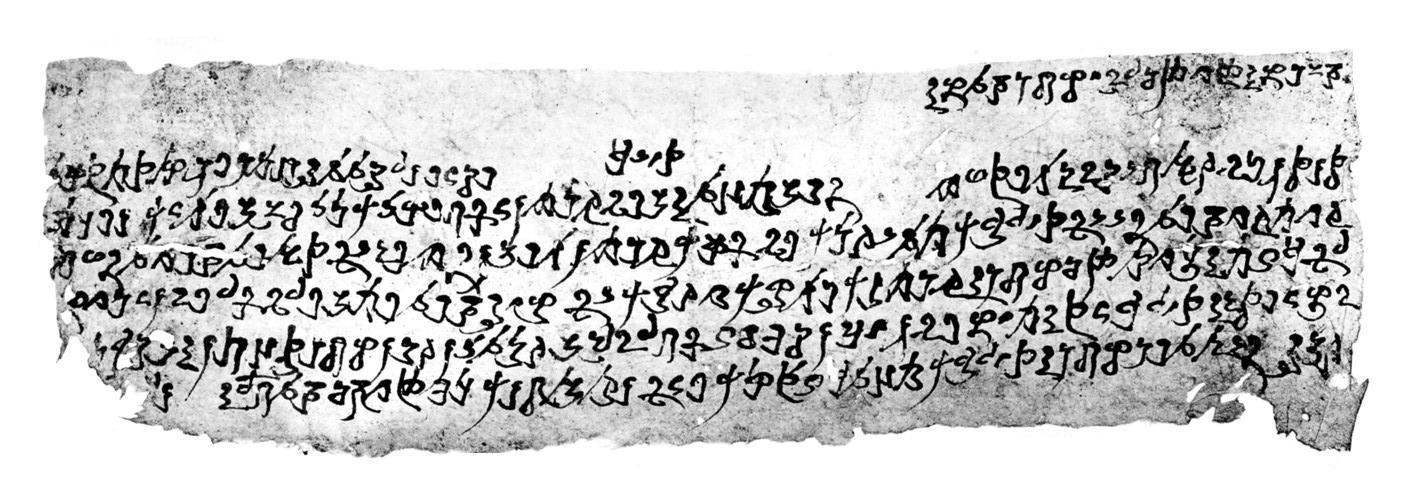

1901年3月,斯文·赫定開始進行挖掘,發現了一座佛塔和三個殿堂以及帶有希臘藝術文化的木雕建築構件、五銖錢、一封佉盧文書信等大批文物。隨後他們又在這片廢墟東南部發現了許多烽火台一起延續到羅布泊西岸的一座被風沙掩埋的古城,這裡就是樓蘭古城。

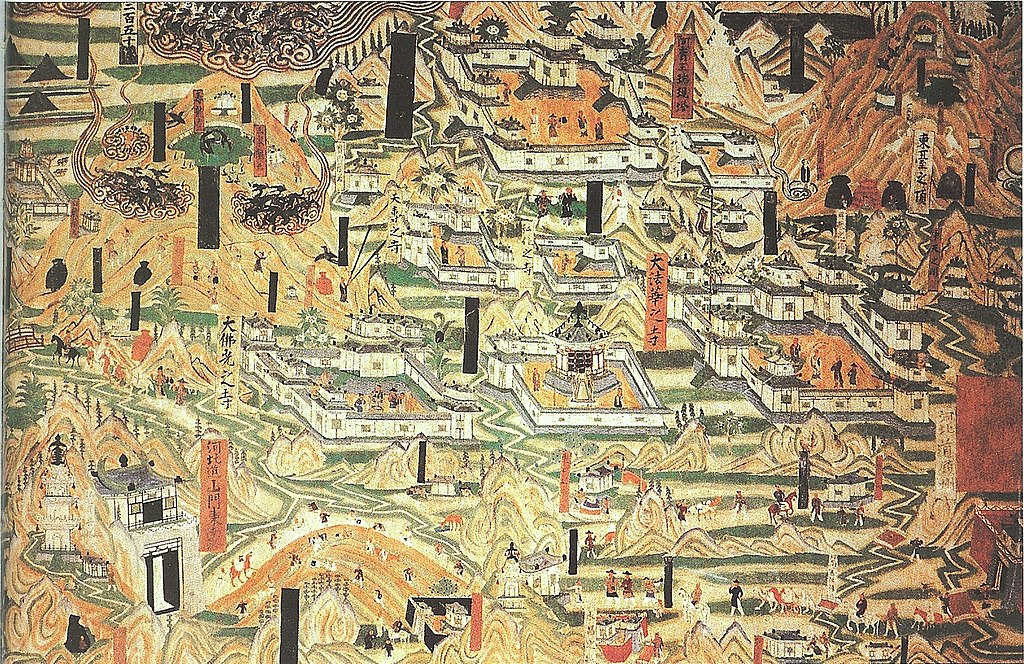

古城平面近正方形,邊長在330米左右,幾乎全部為流沙所掩埋。城牆用粘土與紅柳條相間夯築。有古運河從西北至東南斜貫全城。運河東北有一座八角形的圓頂土坯佛塔。塔南的土台上,有一組高大的木構建築遺跡,曾出土漢文、佉盧文文書及簡牘、五銖錢、絲毛織品、生活用具等。運河西南的中部,有3間木構土坯大型房址,房中及其附近曾出土大量漢文文書、木簡及早期粟特文和佉盧文文書,估計為衙署遺跡。其西的一組庭院,可能是官宦宅邸,南邊分布著矮小的民居。城中出土的各種文書、簡牘,被稱作羅布泊文書。

斯文‧赫定在這裡發掘了大量文物,包括錢幣、絲織品、糧食、陶器、36張寫有漢字的紙片、120片竹簡和幾枝毛筆。這個被斯文‧赫定稱為「沙漠中的龐貝城」的古城震驚了整個世界。隨後,許多國家的考古學家、地理地質學者、探險隊接踵而至。各國探險隊在樓蘭古城及羅布泊地區發掘出的文物數量之豐富、價值之大,震驚了全世界。在各種出土文物中,樓蘭古城出土的漢錦和晉代手抄《戰國策》最為珍貴。漢錦大約製作於公元1-2世紀,做工精細,色彩絢麗,並繡有文字,如「延年益壽」「昌樂光明」「延年益壽宜子孫」等吉祥字樣。這裡發掘出的晉代手抄字紙,比歐洲人最早的紙張都要早600餘年。

在20世紀初的考察過程中,大量樓蘭文物被國外考察團掠走。

最早發現樓蘭古城的維吾爾族嚮導,名叫艾爾迪克;那位白人老者,就是赫赫有名的探險家、瑞典人斯文·赫定。

1900年3月27日,傍晚,塔克拉瑪幹沙漠。一位白人老者和幾名嚮導、幾頭駱駝在緩慢地行走著。沿著古塔里木河的河道,他們想尋找行蹤不定的羅布泊,在太陽落下的時候,他們終於來到了一個土崗上。這時,白人老者發現駱駝身上的水袋在漏水,所剩的水已經寥寥無幾。禍不單行,嚮導發現他們落腳必須用的鐵鏟也丟失了。老者決定,所有人員立刻就地休整,嚮導獨自返回尋找鐵鏟。

行進中,獨行的嚮導意外地發現了一座古城的城牆、街道、房屋,甚至還有烽火臺。嚮導以為自己產生了幻覺,使勁揉了揉眼睛,才敢確定這一切並不是幻覺。他立刻返回把這個發現告訴了老者。老者異常興奮,他們循著嚮導的指引來到了那一片古城。由於沒有了水,匆匆查看後他們就離開了。第二年他們又按照原路回到了這裏,進行了大量發掘。老者根據當地出土的佉盧文簡牘“kroraina”一詞,推定古城名為“樓蘭”。此後,樓蘭這個名字在長達一個多世紀的時間裏,一直深深地吸引著世界。最早發現樓蘭古城的維吾爾族嚮導,名叫艾爾迪克;那位白人老者,就是赫赫有名的探險家、瑞典人斯文·赫定。

斯文·赫定在這裏發掘了大量文物,包括錢幣、絲織品、糧食、陶器、36張寫有漢字的紙片、120片竹簡和幾枝毛筆。這個被斯文·赫定稱為“沙漠中的龐貝城”的古城震驚了整個世界。隨後,許多國家的考古學家、地理地質學者、探險隊接踵而至……

各國探險隊在樓蘭古城及羅布泊地區發掘出的文物數量之豐富、價值之大,震驚了全世界。在各種出土文物中,樓蘭古城出土的漢錦和晉代手抄《戰國策》最為珍貴。漢錦大約製作於西元1-2世紀,做工精細,色彩絢麗,並繡有文字,如“延年益壽”“昌樂光明”“延年益壽宜子孫”等吉祥字樣。這裏發掘出的晉代手抄字紙,比歐洲人最早的紙張都要早600餘年。以斯文·赫定為代表的探險家們,盛讚樓蘭是一個湮沒在“沙漠中的寶地”,是遺落在歷史角落的“博物館”,是“東方的龐貝城”。

延續了數千年的文明,湮沒了數千年的記憶,慢慢揭開了神秘面紗,樓蘭古城,在風沙和荒煙中漸漸顯露出來。

考古專家根據樓蘭古城附近遺址出土的古墓乾屍推論,在距今4000年左右的時間,樓蘭地區生活著一群以遊牧為生的人,他們金髮碧眼,與古歐羅巴人種同宗。或許是因為逐水草而獵,他們僅留下幾具乾屍,就神秘地消失了。

其後2000餘年,這一地區的歷史出現斷層,考古發掘和文獻記載中均找不到樓蘭一絲痕跡。

西漢時,樓蘭又出現了,是西域36國之一。張騫通西域後,樓蘭成為東西方交通的要道。司馬遷時代,“樓蘭”一名已為漢人所知,這些記錄就是依據張騫出使西域的所見所聞而來。

魏晉時期,中央政府設置西域長史一職,治所就在樓蘭,樓蘭也因此成為西域政治、軍事、經濟、文化中心。從長安出發,古絲綢之路一路西延,到達樓蘭時開始分為南北兩道。樓蘭作為亞歐大陸心臟位置的交通樞紐城鎮,在東西方文化交流中起了重要作用。

晉代之後,樓蘭突然再次消失,一個曾經繁華一時的西域重鎮,在此後的1500多年裏再次銷聲匿跡。

從西元前176年始見記錄,至西元前77年更名為“鄯善”盛極一時,再到4世紀左右突然消失,樓蘭留在文獻中的歷史十分短暫,也留下了許多不解之謎。

2013年08月09日 來源:人民網-人民文摘

從前,西域有個小國叫樓蘭。它前後存在了不過百年,卻讓無數的文學家、考古學家、歷史學家為之心醉神迷,它隨之也成了全人類永恆的夢幻。它到底是什麼樣的?歷史上到底發生了什麼?樓蘭美女之謎魅惑何在?羅布泊什麼時候能重回樓蘭故地?樓蘭在西域到底有著怎樣的歷史地位?

所有這些問題,和永埋于黃沙盡頭、大漠之下的樓蘭一起,一一在作家高洪雷的筆下復活。

石破天驚

當嚮導帶著意外收穫——兩塊木板趕上南行的隊伍時,苦苦等待的斯文·赫定驚呆了:面前的渦卷紋、樹葉紋裝飾木板具有典型的希臘藝術風格!

1900年(光緒二十六年),一個沒有記憶疲勞的年份。但對於大清來說,卻是一個既無豔陽又無皎月的歲月。在八國聯軍從東部沿海的天津殺進北京,慈禧皇太后挾持光緒皇帝倉皇西逃的同時,一支由西方探險者組織的駝隊也從西部邊陲的喀什出發,大搖大擺地走向“荒涼得如同月亮上一樣”的羅布荒漠。

騎在頭駝上的斯文·赫定,頭戴氊帽,嘴上叼著煙斗,向空中悠閒地吐著煙圈。他年方35歲,已經具有三次中亞考察經歷。他此行得到了瑞典國王奧斯卡二世和化學家阿爾弗雷德·伯納德·諾貝爾的資助,可謂經費十足、準備充分、計畫周全。而他冠冕堂皇的任務,仍然是實地測量傳說中的“中亞地中海”——羅布泊的準確位置,為老師李希霍芬與俄國人關於羅布泊位置的爭論提供實證。

就像此前他不聽老師的規勸學習理論一樣,這一次,他沒有按照老師的囑託直接前往羅布泊,因為在他心目中,有著比打贏口水戰更重要的東西。此前,他已在新疆和闐發現了兩座沙埋遺址——丹丹烏裏克古城和喀拉墩古城,收穫了一批價值連城的文物。尋找民間傳說中的大漠古城與財富,應該是他此次新疆之行難以言傳的目的。

正是他的特立獨行,使他走近了一個秘密——一個令世界目瞪口呆,並給他帶來無上榮譽的秘密。

為了確保行程順利,斯文·赫定在駝隊組成人員上煞費苦心。駝隊裏,有吃苦而精明的羅布人嚮導奧爾得克,有富於野外生存經驗的羅布獵人阿不都熱依木,有老實可靠的維吾爾族馱夫帕皮巴依,還有機警勇武的哥薩克警衛切爾諾夫。

3月下旬,駝隊從庫魯克塔格山南麓的阿提米西布拉克啟程,由北向南進入土丘密佈的羅布荒漠。

28日,羅布荒漠裏一個難耐的日子。下午三時,他們經過一片黏土臺地,見到了兩間木屋子遺址(後來證實這是一座佛寺),發現了許多黏土祭祀缽、陶器碎片、古中國銅幣和一種銅針,還有一些木雕。其中一塊是頭戴王冠的國王,另一塊是戴著花圈的男子,還有一塊是工整的蓮花。對此,斯文·赫定沒有在意,只是感到這是一處東去敦煌古道上的驛站。又前行了20公里,斯文·赫定和隊員們在沙漠中發現了一處長著幾棵檉柳的低窪地。有植物生長的地方必定有水,斯文·赫定決定停下來挖水並在此宿營,但考察隊僅有的一把坎土曼(一種鐵制農具)被37歲的嚮導奧爾得克遺忘在剛才經過的廢墟了。沒等斯文·赫定埋怨,嚮導便在晚飯後,騎上一匹駑馬匆匆北返,主動回去尋找鐵鏟。

東北季風,總會在每年的3月底、4月初光臨羅布荒原。後半夜,一場暴風如期而至,嚮導在風中迷了路。似乎是一種天意,他為了避風,闖入了另一個遺址,這個遺址裏有一座塔,還有一片比白天路經的廢墟規格更高的房屋遺址,而且遍地散落著木板、古錢和雕刻品。不可思議的是,他不但找到了鐵鏟,還特意帶回了兩塊精美的木板。

嚮導回去尋找鐵鏟的那段時間,斯文·赫定一次次翹首企盼著,形同熱鍋上的螞蟻。他並不知道,如雅典娜暗中助推著阿爾戈英雄們的船隻,幸運女神正悄然向他走來。第二天黃昏,當嚮導帶著意外收穫——兩塊木板趕上南行的隊伍時,苦苦等待的斯文·赫定驚呆了:面前的渦卷紋、樹葉紋裝飾木板具有典型的希臘藝術風格!探險家的直覺告訴他,這些精美的木雕,屬於上一個千年的佛教文明,是某個來去無蹤的神秘古國邀請探險家來訪的國書。嚮導發現的一定是一座沙埋古城,自己有可能成為第一個揭開塔克拉瑪幹沙漠文明之謎的人。但只夠維持兩天的飲用水,使他控制住了激動的情緒,把對這片遺址的強烈懸念,留到了第二年冬天。

發現“三間房”

那座建築物——東漢西域長史府故址則被稱為“三間房”,古城出土的重要文物大都出自“三間房”牆角下一處有兩千年歷史的垃圾堆。

光緒二十七年(1901)三月初的新疆,山寒水瘦,天寂地寥。瑞典人果然又來了。但是,尋找遍地木雕的遺址的過程並不順利,他幾次產生了放棄的念頭:駱駝在超負荷運作,人也到了承受的極限。

3月3日,數字整齊好記,又意味著吉祥,像是精心挑選的“黃道吉日”。這一天,駝隊意外踏上了一條依稀可辨的古道。突然,一直在反芻的頭駝停了下來,一個碩大的土堆擋住了去路。經驗豐富的斯文·赫定認出,那不是千年強風雕琢而成的突兀土堆,而是一座印度式佛塔的遺跡。

他快步走上土堆,放眼望去,一座被沙漠掩埋已久的古城出現在視野中:一道人工河反射著夕陽的余暉,成片的古建築分佈在佛塔與運河之間。細沙之下的官署、寺廟、僧舍、馬棚、街市、瞭望塔、生活用具、紙本漢文文書、漢文木簡、佉盧文文書靜靜地躺在那裏。古城如同中了魔法一般沉睡著,異樣的沉靜使得他心潮湧動,驚詫莫名。似乎,城中居民剛剛離去,他們就接踵而至了。一輛馬車的巨大木輪剛剛修補完好等待重裝,一棟房舍柴扉半掩似乎主人知道有遠客將臨……那一刻,他仿佛聽到了乾涸已久的人工河最新的脈動,也似乎聽到了千年前的綠洲古國鼓翼而過的聲響。

除了佛塔,古城給人留下深刻印象的建築物是由四堵厚實的牆壁分割成的三間房屋。後來,佛塔成為樓蘭古城的象徵。那座建築物——東漢西域長史府故址則被稱為“三間房”,古城出土的重要文物大都出自“三間房”牆角下一處有兩千年歷史的垃圾堆。

命運女神既是無影無蹤的虛無,也是有聲有色的存在。雖然誰也沒有見過她的倩影與芳容,但人們又仿佛時時能感受到她的足音、脈搏與呼吸。她是一般人難以接近的玄妙,也是只有強者與智者才能偶遇的奇跡。

有感于命運女神的眷顧,他先是面向澄明的藍天做了一次虔誠的祈禱,然後在《亞洲腹地旅行記》中興致勃勃地寫道:“我們將那城的每一所房屋都掘開,最後只剩下一間土蓋的房屋。我們在那屋裏找到了36張有中國文字的紙,有文字的小木板。除此之外,我們還發現一些破衣、魚骨、印有花紋的毛氈等。我相信這些毛氈是世界上最古老的。接著我們考察一座泥塔,但它卻是實心的。我們只在它的旁邊找到兩管中國毛筆,兩個瓦罐和無數的小錢……這就是當年繁盛一時的古城。古城以及我在那廢址中極幸運所得的發現足足可以編成一整部書。”

透過考察資料,他認定這座古城是4世紀初失守的。在日記中,他想像的翅膀開始翔舞:“當城中戰雲密佈時,官吏們並沒有忘記公家的責任,他們仍盡心盡責,在戰鼓與烽火中寫完他們的報告。這些中國人的品行和勇敢精神令人感動。由此可知這個非凡的民族如何能統治半壁亞洲——這並非幻想力的創造物,也不是詩,這是赤裸裸的真實。那些信劄在埋了1650年後,現在又給我們一個音信。它們的災禍、憂患和喜樂終見天日。”

對於沉埋于遺址中的大量文書,作為探險家的他當然知道它們在歷史地理研究中無法估量的價值,所以對臨時雇來的民工宣佈,凡找到文書資料的,一定在工資之外另加獎勵,並立刻兌現。這一措施,使得既貧困透頂又毫無文物保護意識的民工們為了尋找文物,幾乎進入了一種癲狂的狀態。後來的斯坦因,也採取了同樣的辦法,當然同樣收到了立竿見影的奇效。這也是西域大量古城遺址被別有用心的外國人和見錢眼開的中國人一起盜掘得面目全非的一大原因。

在難以言表的激動中,斯文·赫定將發掘出的文物運回西方。隨他一道到達斯德哥爾摩的,除了157件漢文紙簡、文書外,還有56枚五銖錢,許多佉盧文書,大量箭鏃、鐵斧、銅鏡、甲片、珠飾、海貝、樂器、絲絹、錦、木雕飾、毛織物等。

考慮到自己沒有熟練掌握地理學研究方法,所以他聽從老師李希霍芬的建議,把全部材料與勘測資料交給了住在德國西部城市威斯巴登的漢學家卡爾·希姆萊,並由希姆萊向世界宣佈:“那城名叫樓蘭,位於東經89°50′53″、北緯40°31′34″,占地10.8萬平方米,在第三世紀極一時之盛。”

希姆萊去世後,材料轉交到了住在德國東部城市萊比錫的中亞文字研究家康拉第手上。他將這些檔譯成德文,還寫成了《斯文·赫定在樓蘭所得的中國文書與其他發現》一書。他在書中介紹,紙片中有古籍《三國志》的殘片,中國人在西元前105年發明造紙,那片文字是西元前150年至220年間所寫,因此是迄今發現的最古老的紙張和紙上文字,比歐洲紙上文字早了700年;文書中有軍事機關、糧局、驛站所發的信件、報告、告示和收據,有簡單的習字帖和孩子們練習乘法表“二乘八得十六,九乘九得八十一”的拙書,還有署名超濟的私人信件,信件字裏行間彌漫著戍邊將士對家鄉親人的深深眷念;物件中有魏晉錢幣,有獵箭、戰箭、火箭,有貝殼做的貨幣,有項鏈、耳墜、刻著赫爾墨斯像的寶石,有衣綢、床單、毛氈、麻線、鞋子,還有來自敘利亞、古羅馬的銅器、木器、鐵鏈、玻璃杯。

康拉第斷言:“具有現代性的中國西域與西方的混合文化在樓蘭很發達,因為那城是邊境的鎖鑰,是亞洲中間古代大道——尤其是東方至中國和西方至波斯、敘利亞和羅馬間往來運絲的大道的門戶。”他還興奮地說:“樓蘭文書是一種敍事詩,是用世界歷史的重大、狂暴、黑暗的背景描寫的世情畫。”

可惜,就在他埋頭研究樓蘭時,死神就叩開康拉第的門了。於是,全面敍述斯文·赫定發現的樓蘭的重任,落在了第三位德國漢學家阿爾伯特·赫爾曼身上。赫爾曼不但愉快地接受了任務,而且精心創作了名為《樓蘭》的小冊子,對樓蘭的發現史、樓蘭的歷史與地位、樓蘭與羅布泊的變遷、樓蘭一名的來歷、樓蘭古城以及在樓蘭發現的文物做了精闢的概述,成為向世界宣告樓蘭再現的“白皮書”。

1600年前的絲路重鎮——樓蘭重現人間!

“遊移湖”

“我有一個大膽的推斷,位於羅布荒原南方的喀拉庫順是一個新的終端湖,而古老的、真正的羅布泊位于羅布荒原的東北部。”

見到滿載文物歸來的斯文·赫定,老師李希霍芬問:“我交代你的任務呢?”

“當然不會忘。”學生滿臉堆笑地回答,“不過,老師和俄國佬似乎都沒有錯。”

“何以見得?”那一刻,一向自信的老師呆住了,他那蜘蛛網般的皺紋不自覺地抖動起來,像遇到了一陣突如其來的大風。

學生慢條斯理地說:“發現樓蘭是我的意外收穫,我的主要任務還是按照您的要求,勘察羅布泊的準確位置。當我這次進入塔里木河下游考察時,在孔雀河古河床有了意外的發現。這條古河道寬90米,深6米,如此巨大的河床足以證明塔里木河在歷史上曾向東注入孔雀河。我們在古樓蘭城南的羅布荒原進行水準測量時,發現那裏地勢低窪,從而推斷出塔里木河是經過這片窪地,最終注入古羅布泊的。後來,不知什麼原因,塔里木河下游改為東南流向,注入了俄國佬所說的喀拉庫順。”

稍加停頓,學生接著說:“我有一個大膽的推斷,位於羅布荒原南方的喀拉庫順是一個新的終端湖,而古老的、真正的羅布泊位于羅布荒原的東北部;羅布泊在樓蘭城南的河湖與喀拉庫順之間南北遊移,它是個‘遊移湖’,遊移週期大約1500年。”

聽到這裏,老師搖搖頭,口裏嘟囔著:“怎麼可能呢?”

學生又說:『我預測,喀拉庫順很快就會乾涸,塔里木河必將重返北方的古老湖盆——古羅布泊。』

老師再也無話可說,儘管他心中有一萬個不甘,但自己畢竟年近70,實在沒有能力前往羅布泊進行實地考察了。而斯文·赫定歸來後,將自己深入探察的實踐上升為嚴謹踏實的理論,形成了一部經得住歷史檢驗的巨著——《1899-1902年中亞科學考察報告》。他還趁機痛打落水狗,對科茲洛夫進行了隨心所欲的鞭撻。

如千流歸入了大海,如群鳥飛進了巢穴,一場硝煙彌漫的口水戰就這樣驟然停息,俄國皇家地理學會全線後撤了。1902年1月,斯文·赫定應邀前往俄國皇家地理學會,就羅布泊最新考察成果發表了演講。會後,俄國皇家地理學會副會長謝苗諾夫·天山斯基設家宴款待了他,多名俄國地理學家作陪,宴會氣氛輕鬆而熱烈,再也無人質疑他的結論。同年12月,他又應邀到英國皇家地理學會做了一次演講,演講內容仍是羅布泊考察的新進展。他分明看見,那位曾經質疑過自己的英國學者,在台下洗耳恭聽。

殊不知,他的預言居然在數年後變成了現實。1921年,塔里木河在尉犁縣窮買裏村突然改道,使得原來向東南流入喀拉庫順的河流,改道東去,突破鐵門堡一帶的堤岸,匯入孔雀河,最終注入了羅布窪地,形成了現代的羅布泊。

7年後,正率領中瑞西北科學考察團在中國考察的斯文·赫定得到了這一消息,欣喜若狂,認定自己的“遊移湖”理論已被證實,立即派出瑞典方隊員赫默爾和中方隊員陳宗器勘測塔里木河改道後形成的羅布泊。據他們於1931年完成的實測地圖顯示,當時的羅布泊平面呈葫蘆狀,西岸位於東經90°以東20公里處,東岸位於90°45′附近,湖泊總面積達1900平方公里。

必須指出的是,斯文·赫定為了證明自己的推論正確,把全部注意力放在塔里木河改道後的羅布泊上,從而忽視了塔里木河改道的原因。原來,沙雅縣的女巴依(維吾爾語意為“財主”)阿西罕·阿吉,為了給自家的12000頭羊興建草場,在窮買裏村附近的塔里木河攔河築壩,結果造成河水改向東流,沖入了乾枯的孔雀河古河床。顯然,這次河流改道是人為因素。

儘管斯文·赫定的“遊移湖”理論沒有得到所有專家的認可,反對者認為無論塔里木河如何變遷,終點湖都在羅布窪地,羅布泊從未變遷;但畢竟,“遊移湖”是一個前無古人的推斷,因為塔里木河下游流向不穩,南北擺動而造成下游湖泊遊移的現象,是不爭的事實。更不容置疑的是,漢代的鹽澤、元代的羅布泊和大清地圖標注的羅布泊不在同一位置。漢代的鹽澤相當於今天的羅布泊,元代的羅布泊相當於唐代的蒲昌海,大清地圖上的羅布泊應該是若羌縣北部的阿拉幹湖。

平地驚雷

同一年,他被推舉為瑞典最後一個無冕貴族。他還是瑞典兩個科學學院的成員,因此他在諾貝爾獎的科學和文學兩項評選中擁有發言權。如兩聲平地驚雷在耳邊炸響,令此前埋頭舊紙堆的東方學者們震驚不已。被認為“沒有新聞的”“世界上距離海洋最遠的”新疆,從此吸引了無數探險家和考古學家的目光。

光緒二十八年(1902),東方學家代表大會在漢堡召開,由各國東方學家組成的“西域和遠東歷史、考古、語言與民族國際考察委員會”正式成立。各成員國也相繼成立了國家西域考察委員會。西域迅速升溫為世界考古與探險的熱點,成為一個世界性考古話題,並幻化為許多探險家永遠不變的地平線。

同一年,斯文·赫定被推舉為瑞典最後一個無冕貴族。他還是瑞典兩個科學學院的成員,因此他在諾貝爾獎的科學和文學兩項評選中擁有發言權。從此,斯文·赫定——這個在瑞典幾乎與諾貝爾齊名的人,為廣袤的亞洲腹地深深吸引,將人生的目標全部傾注在對中國的探險事業上,以至於終生無暇娶妻。他曾無比驕傲地宣稱:“我已和中國結婚了!”

這是一個令人震撼和沉醉的宣言,但每一個聽到這句宣言的中國人反而感到臉紅。因為早在光緒十五年(1889),新疆省第二任巡撫魏光燾,為強化新疆與河西的聯繫,派副將軍郝永剛、參將賀煥汀、都司劉清和,對敦煌經羅布泊進入塔里木盆地的路線進行了探察,繪製了《敦煌縣西北至羅布淖爾南境之圖》。

這幅在極其原始的條件下繪製的地圖,不僅標明了玉門關、陽關通向羅布泊的路線,而且在羅布泊西岸清楚地標明了一座古代城址。可惜,郝永剛等人不是考古學家,並不知道也不會深究這座古城是歷史上的哪座城市,有怎樣的考古與學術價值,自然也就沒有為這座古城命名。

更遺憾的是,這幅珍貴的地圖,一直沉睡在清宮高牆之內。大清統治集團現代地理、考古知識的極度貧乏,使得他們十分缺乏對國內文物古跡的保護意識。清末時局的混亂所導致的資訊閉塞,又使得中國學術界被完全隔離在這場學術競爭之外。

就這樣,樓蘭——大漠深處的“夢幻之都”,錯過了與中國學術界邂逅的機遇,中國隨之也與樓蘭冠名權失之交臂。於是,樓蘭古城的發現權,只能屬於外國人——斯文·赫定,這也成為中國考古人心中永遠難以抹去的恥辱記憶。

─本文摘選自《樓蘭啊,樓蘭》高洪雷著,人民文學出版社出版。─

上一篇:【諸葛亮三氣周瑜】