讀後感:最後猛獅系列--宦海獨處(III)

若有人說WWI這仗,打得莫名其妙的,後事之師,或許有些正確性在。英人皆謂之,所謂美其名曰:The Great War,深具炒作味道。最大影響,發現英、法等在歐洲版圖上,虛有其表紙老虎。這德國輸得毫不甘心,照理說沒老美及時雨介入,法國早就亡了、英國隔條海峽,大概德人海軍或登陸等不能肯定搞得定英國,所以,英人可還說是得天之利。

戰後,凡爾賽合約,不外乎德國要賠償各戰勝國,版圖重劃。後來又弄個國際聯盟:League of Nation,聯合國之前身。這些過程,德國勢必要重新調整,過去當歐陸霸權之野心,暫時止住。後日一般論點,皆認為因為戰勝國對德國賠償上,以及德國通貨膨脹,最糟糕時,五百萬馬克兌換一美元,造成納粹迅速崛起等等,乍聽之下,有道理。問題在於,德國這種打輸WWI後心中一股氣,無處發洩,同時通貨膨脹,本來沒有,經過世界性大蕭條後,一觸即發,造成威瑪政府支持率迅速滑落,而本來沒搞頭的社會黨(後為納粹)迅速崛起。

不過關鍵在於,德人當時對復興國家決心毅力都在,同時關鍵部分,整軍備武的工業基礎更是在,只等著誰來振臂高呼,重新領導德國。而領導,在1930年代,其最快路徑不就是:愛國心?民族意識感?被其他“不算是強權的強權”如英法等羞辱?

英政客等,也知道這大道理:不要去激怒德國。同時1920~30日耳曼民族當時人口中歐一代有八千兩百萬,同時後日希特勒執政後,一般德年輕人都認為三、四年內,必有一戰。同時最可怕的實力,後日證明,德國各地24萬工廠,幾乎可一夕之間,轉成生產戰機、國防物資者。

這,都還是其次,重點在,歐洲各國除德國、俄羅斯之外,皆彌漫一種APPEASEMENT綏靖政策,不要去碰德國人,尤其是各種會傷到其自尊心者。這操作過頭後,畢竟可從後日政府種種做法上,看得出來。英國,Baldwin可說是代表;畢竟MacDonald始終不能有絕大多數票源支持,還上不了臺面,要做,頂多是Baldwin傀儡。而Neville Chamberlain,還是延續1900年初老張伯倫論調:自由貿易。其他Neville著墨不深。

而邱吉爾又幹嘛了?除了在家寫書、投稿,猛撈錢之外,頂多議會內罵罵人,結果弄不好,還被人給噓下台;有時候,精心準備講稿,大家一聽邱要上台,一哄而鳥獸散;這種議會情境實在悲慘;殘忍?過去“邱吉爾”時間一到,大家傾耳聆聽;這時候請人都沒有人願意聽。

議會冷暖,如人飲水。

(TLL-A-22)

德國威瑪政權,於1933,2,23執政14年後,正式告終。希特勒,登上總理大位;上面有個不實際參予政府運作的年邁興登堡總統。德國在此之前已經處處腥風血雨,這時候只不過是正式、合法、檯面化而已。

德國人,為何會有個來自奧地利的德軍下士希特勒來領導德國?說起來,很多人至今皆難以置信。長話短說,德人心中一口怨氣,非得吐出來不可。走捷徑後果,狂人希特勒當道,必然;即使不是希特勒,上去的人也應該差不多。

同時讀相關希特勒發跡過程( “The Rise and Fall of the Third Reich”)得知,希特勒真懂得如何操控日耳曼人(條頓民族)心態,以利實現自己政治、軍事、統一野心。說穿了,一個願打一個願捱。後人可以去怪凡爾賽合約如何地對戰敗德國是多麼地不人道、不合理,問題在於:為何爭鬥上,要以種族作切割點?同時,這好戰價值、氛圍為何居然擴散及大學機構甚至來自大學機構,像牛津、哈佛等級的海德堡大學?

好笑就是,英人大學如牛津劍橋1930年代初居然學生通過 “不再為英王、帝國征戰”等,反之在德國如海德堡當時3/4學生有納粹黨黨員證、繳黨費。相較之下,思惟、判斷上優劣立辨。照西歐價值觀,當時頹廢當道之外,沒有人不想,以後這戰爭絕不能再打;問題是,你不打,他要打,那怎麼辦?嘻嘻嘻..

這種不對稱、不對等思維與行動,對希特勒來說,他早就看穿了。問題在於,希特勒思考,跳躍性甚強,當時一般人還可能還跟不上。到後來,只有等待歷史學家,坐在一堆文獻、文件前面尋寶不知多少年後,得以知情。

所以,這時候,當個國家領導人,所謂的領導,到底屬:順應民意?或是,民意掛帥後面拖著美其名曰的領導人,經由民主政治過程選出的懶惰、無知領導人,往前,還是實際上往後跑?

這,就是1930年初,邱吉爾,坐在英國會內冷板凳上的最後一頭猛獅,心理苦思不解…

(TLL-A-24)

1932年,不景氣大蕭條最嚴重時,英國工人當時失業率高達1/4。這股民怨聚集下,全英本島各處失業人口匯集到倫敦成為失業大軍,大鬧倫敦結果,最後只有派軍驅散;英政府人道之處,將這批人趕走後同時給他們補助,各個幾乎免費坐火車,回到原居住地。這時候,過去英從未有過這種嚇人現象,可說是把當時英政府給嚇壞了;失業大軍已逼近唐寧街十號,那門口唯一的警察,擋得住麼?這時後,突然皇家騎兵禁衛軍(Royal Horse Guard),就是遊客常見的騎馬頭頂冠冕般軍帽羽毛之外還閃閃發光者,在首相辦公之處,形成一條細細紅線(formed a very thin red line),各個抽刀拔劍備戰。這種突來景象,將快幾萬人(後續還有幾十萬的失業大軍)給嚇愣住了,畢竟失業人內,鄉巴佬是不少。

證據顯示,內有布爾雪維克內起鬨,同時俄羅斯的第三國際,可能已經在英起了作用。這第三國際,不是叫你加入共產黨就算了,他要你加入者去推翻當地政權。有大腦的人,沒有不害怕的。畢竟你加入保守、工黨、過去自由黨,老美的共和、民主等,沒人教你去推翻當地政權的。這種對布爾雪維克的認知上烙印,當然當權者或政治擘畫者,對德國內部以反對布爾雪維克為強調的政黨,納粹,立即充滿憧憬,懶人想法,叫納粹與布爾雪維克對幹,豈不高招?一箭雙鵰?Two birds one stone?

所以,希特勒的德國,與史大林俄羅斯共產黨,這兩害相權取其輕,當然要與德國的希特勒 “麻吉”不是有道理多了?同時看看當代英人、法國人等那時候的德行,能打仗麼?哈哈哈…

當時法人沙特Sartre在多瑙河上游河,與一位四十多歲德人聊起來,沙特發現該德國人是多麼地對戰敗感到羞辱,要是一有機會,勢必雪恥報仇。像沙特這種咖,全法藝文圈內,是相當有名氣了,可德人卻幾乎各個對此感到羞憤,可見,冰凍三尺非一日之寒。軍人教育內:榮譽,正是德國一般人非常在乎的。所以,一邊,醉生夢死;一邊,臥薪嘗膽;優勝劣敗立見。

(TTL-A-25)

希特勒上台,德國當時總統一任七年而興登堡總統已經是八十多歲老人,幾乎任其擺佈,而希特勒於1933通過的一個法案:Enabling Act (Ermahtigungsgesetz(a上面有兩點)),同時興登堡也簽字,這個法案最特殊之處,希特勒政府可以不通過國會批准,自行立法執行,這就幾乎造成希特勒獨裁之法源。原因?革命後政府要盡快 “除弊”,而國會被認為是 “絆腳石”而已。

這個消息傳到英國等,英當時國會中辯論時,認為這“是有必要”,那凡是誰與希特勒過不去的,不就名正言順被希特勒給做掉?還是合法的?這還得了?問題是英國當時政客,每個人都認為這是對的,找各種理由替其辯護。

這也罷了,當時英國駐德大使,德國政府看該大使不順眼,居然叫英國換掉;嘿,英國政府居然跟個黑幫小弟一樣,你德國說換,我立即就換。哈哈哈…

再說,你英國人再沒出息,到處退讓,可人家撈過界撈到你家務事來,你話都不敢吭一聲,豈不荒唐到家了?不過事實上也是。工黨,據該書,沒出息到這種程度,有其歷史原因。我的解讀,因為其選區對反戰非常熱衷,熱衷到一種程度,從厭戰直接跳到投降主義。為何會如此?選票。當大多數選民都是這調調,同時英國會制說改選說倒閣下台,席次不夠很可能就發生政權輪替。

這些沒出息的政客,相對於邱吉爾,能要求他們幹嘛?不就是,他們選民說了算?

這也就罷了,到後來,德國一天天得寸進尺,英國等居然怕德國怕到一種程度:希特勒還沒開口要東西,這英國膽小鬼政府居然先搶著給,不等希特勒開口。哈哈哈…

後來邱吉爾到像牛津、劍橋去演講,當他提到英國要積極備戰時,台下哄堂嘲笑般地大笑,這笑聲是難堪已極;這倒其次,有次受牛津保守黨(支部之類)去演講,台下很多Rhodes Scholars之類,有位德國留英學生,也給邱吉爾難堪,問他說,你認為依照凡爾賽條約,法國占領多數為德國居民的Saar地區,是否該由當地公投(Plebiscite)?最後,這位德國留學生問:你認為德國人是否要為第一次大戰負責?邱吉爾說,是的!

該學生鞠躬下台出場後,全場起立替德國學生鼓掌叫好…邱,好像是個壞蛋一樣…哈哈哈.

So, the question is : Who is going to have the last laugh?

(TLL-A-26)

讀希特勒成長過程(“The rise and fall of the third reich”),有種感覺,他並沒有常人認知下悲慘童年。有時候還蠻有天分不過書中描述多半為憤世嫉俗。原因?自己對事情一知半解,所謂少年希特勒(相對於維特的)煩惱。

從他家世血緣方面,是有點混亂;不能說他爸爸到底誰都不知道這種困惱,倒是,作者可能資料取得上有點驗證上困難等,所以即使“有故事、卻淪為說得不清不楚”。

他高中沒畢業,就從出生地奧地利Linz到維也納闖天下。Hitler這姓,是他改過的,不是他先祖之姓;原因?發音順口、聽起來好聽。

到維也納後,年少無知,以為當時能當個畫家之類餬口,剩下並沒有多大志願;頂多高到想當個製圖師而已。所以,他想去學校進一步進修,問題在於沒有高中文憑,學校不收。至於他在維也納時間,街上晃蕩時候居多,為了餬口到處打零工過日或是幹各種粗下的活,當然日子是很難過,幾乎已成為百分之百遊民;街友那還真差那麼一點。幾年之間,到處去維也納遊民收容所度日、冷天能喝口熱湯就算不錯了。

維也納對希特勒,算是不錯,問題在於,這種當時人文氣息充沛世界文化之都所在,並沒有在希特勒靈性成長上有多大助益。說穿了:地靈,人卻偏不能開竅可不?那,誰都拿他沒辦法。可是,希特勒卻無一般人惡習:不菸不酒不好漁色。我解讀:這為何幹和尚的一定得吃素道理一樣;飽暖思淫慾、空肚定失眠非得讀經不已…剩下時間,讀書。讀書時候,也逐漸受到當時一般日耳曼民族對其他非日耳曼民族敵視感染。

不過我的感覺,倒也不是敵視,而是替自己之不幸找藉口;那剛好是猶太人而已。噢,別搞錯,希特勒落魄時,也有猶太人好友救濟他過;同時猶太人也很有意思,居然有支持以反對猶太人為選舉口號的候選人當選;原因?我想猶太人也懂這道理的精隨::Lesser of the two evils!

(TLL-A-27)

|

上圖內,應不用告知,就立即看得出來誰是少年希特勒。

當時德國,1918年之後,到處是混亂。好在,真正主戰場不在德國,同時沒有後日空軍轟炸;所以基本上德國本土安然無恙。德國戰敗後,德皇Wilhelm II(一隻手有點天生殘廢者,所以常戴手套遮住)被趕下台,躲到荷蘭去。德境到處有點混亂,各處小規模戰亂不已。像慕尼黑等,今天有這個團體反對布爾雪維克,打過來殺過去,明天又是另一批人打過來殺過去,完了,成立地方政府自治。長話短說,槍桿子出政權而已。

希特勒在戰前1913年春天,就想辦法去德國發展,後來在1914年八月三日於德國入伍,申請加入巴伐利亞King Ludwig III自願軍。一次世界大戰開始,他身先士卒,一次腿部受傷後住院一出院就回到戰場;一次,因英軍毒氣受傷,眼睛已失明後來治好。一出院,德國已經投降了。這個壞消息,是由一位醫院神父告知,大家當時如喪考妣,有的都哭起來了。

他當時參加的那一團(regiment),剛開始3500人,到戰爭結束,打得只剩下600人。希特勒可真是名好漢,出生入死不說,還隻身俘虜一老票英軍,立功無數。所以,他一共得了兩次鐵十字勳章。人家得一次,都不得了囉;他老大還連得兩次,要得!

這鐵十字勳章,在當時德軍眼中,不得了之事。你還兩枚?哈哈哈。這可說是真值得敬佩。要知道,德人基本上有個共識,就是,我們要把這個國家的實權給拿回來。要知道德人大多數都有個傳說中認知,神話也好、捏造也罷,就是被猶太人給擺道。要沒猶太人,我們德國人是不會打輸。

問題是,希特勒當時窩在維也納時,就對政治,其中的選舉非常關心。他也看出個竅門、門道,搞政治,決不能對宗教採取敵對作法。你可以去歧視、打擊人種像捷克、斯拉夫民族、猶太人等等,但是,決不能去碰宗教。畢竟,當時有位維也納議員,他老大競選時就處處拿猶太人開涮;等選上後,又對猶太人釋出好處。所以,他一張猶太票都沒掉,每次都當選。後來希特勒就問他猶太人朋友,你們為何還繼續投這位候選人幹嘛?你猜這猶太人怎麼說...哈哈哈

當然有人會說希特勒當時去德國發展,是因為不願意在奧地利服兵役,畢竟他年齡到了。事實上他去了德國之後,這奧地利政府,還到處找人,想叫希特勒入伍。問題是當初希特勒之所以離開奧地利之原因:不知為何而戰。他眼中所看到的維也納,到處都是各種非日耳曼少數民族當道,最有意思就是,當時奧地利政府不大不小公務員,這種掐住日耳曼民族喉嚨的人,希特勒眼中,都是猶太人。

好了,這下到德國了,還不是一樣?嘻嘻嘻..

(TTL-A-28)

德皇Wilhem II

|

| |

邱吉爾與希特勒,某部分是很相似:軍人,不怕死,都是演說大家。差別,對人性上因地域、背景、環境不同,解讀當然更不同。同時邱還有文采、詩詞歌賦等,琅琅上口、出口成章;大概希特勒就沒這本事。同時希特勒沒高中畢業;邱,讀到軍校皇家軍事學院Sandhurst。選舉方面,邱是在民主制度下的社會;希特勒則在征戰不已的革命環境下奪權。邱,帝國主義是維護英帝國治權;希特勒,則是再造帝國自己當老大。

有這種認知後,後日希特勒透過選舉、執政、採取獨裁做法,將奧地利兼併等等不就能合理化?畢竟希特勒認為奧地利是德國日耳曼民族的,兼併,只是拿回來過去德帝國版圖而已。事實上,過去德皇也擁有奧地利過;他也沒說錯。德國那時候,像希特勒這種咖到處都是,所以見怪不怪。

要知道德國當時面臨的布爾雪維克,後日德國共產黨各處奪權起鬨,英國倒還沒有不過已經可以嗅到英國共產黨厲害;所以希特勒等,基本上要是不去敵視殺戮猶太人、兼併旁邊小國等,搞不好還不會引起世界大戰。畢竟希特勒當初將奧地利兼併後,他一看也沒事頂多國際聯盟說說廢話後,不了了之。我的解讀,相信各強權皆認為這奧地利本來就是日耳曼民族,這是他們的家務事而已。

當初1930年代,大家所關注的部分,各國1929大蕭條後經濟復甦而已。國際聯盟當時各國外交官在沒有得到各國政府,透過民意充分授權下,外交官各自就簽訂條約:像義大利、俄羅斯、波蘭、法國、英國等,簽訂的條約內:你國家被他國侵略我國就立即參戰。假想敵,不就是德國?重點在,這並無各自國家充分民意授權後的條約,都是外交官各自見機行事;問題在於:譬如說英國與波蘭簽訂條約,一旦波蘭被他國入侵,就等於打英國一樣,那英國就要向入侵波瀾的侵略國宣戰…於此類推,這不就是:WWII很容易就發生?關鍵:你說英國人,對波蘭該有興趣麼?愛爾蘭、法國嘛,還說得出個道理來。

所以,這就顯示出:沒有充分民意授權的外交條約,不就成為後日爭戰導火線?事實上,真正原因,沒有一國強大到能當仲裁;大家實力都差不多。這時候,就是最危險的時候。

畢竟,邱吉爾說過一句蠻有道理的話:當大家都知道贏不了對方時,自然沒國家想開戰。剩下,軍備多寡、建軍速度快慢。

問題是,有人就是不懂這道理;原因?權力的來源、取得、維護上,大大不同。

(TLL-A-30)

德國,當時被歐洲各國所敬畏,就是其工業實力;不是什麼外交、殖民地多寡、民不民主等實力。這些,都要靠真正解決自己定義的問題能力來定奪。所以,弱國無外交,真理。若自己是弱國後,還在罵政府為何國際上處處吃鱉,可說是笨得不可開交。

凡爾賽合約(June 28, 1919)訂定後,老美,是威爾森時代介入。問題是,這條約沒有被後續美國會認可,參議院沒有通過。換言之,老美,相對於德國才是真正有實力之國。他不背書,這後來的國際聯盟就是空殼子?這跟聯合國不就一樣?同時,老美對英國也蠻狠的,後續總統對英國欠美國債,四十九億美金左右,盯著英國要,絕不放手。同時美國門羅主義當道,你歐陸等爛事,我們老美沒興趣。因此,才有Locarno條約(5 October – 16 October 1925),這是歐陸各國互相所簽;沒有老美在內。當時德國是戰敗國,後來德國也被邀請進去;原因?我想是湊湊數而已。為何?你是戰敗國,按理說,你不能有攻擊性軍力存在:依照凡爾賽合約,德國只能有陸軍人數十萬人、戰艦6、驅逐艦6、魚雷艇12。哈哈哈…

要知道,希特勒這夥人,是革命革出來的;他不是靠民主國家內,大家互相尊重,按照遊戲規則選出來的。他上得了檯面,不是靠這套;西方文明,在希特勒說,是個幌子,就好像他上台後,把異議份子、猶太人不說,給關進集中營去。要知道,這德國集中營,不是像好萊塢電影內,等大家都翻臉後,才建立,只關猶太人而已。他看誰不順眼,就關進去。所以,希特勒等,深知各國心理,吃軟又不怕硬。玩到後來,跟納粹德國訂得條約等等,幾乎成廢紙。同時希特勒在沒有站穩時,1935他竟敢出兵佔領中立區(Buffer Zone)像Rhineland等。說不好聽,當時懂得德軍實力的,在那時候的德國納粹核心人士,都給嚇壞了。畢竟法軍(當時Rhineland中立區對面有13師兵力)要真報復起來,德國當時羽翼未豐,很可能被法國人給打掛掉。這是理論。

為何這是理論?實力、作戰計畫等,法軍是有;智慧、下令反擊、攻擊的勇氣,法國軍事將領都沒有。原因?WWI當時真懂的人,都會對開戰怕死了。所以,法軍人指揮將領,反對進攻Rhineland屬沒勇氣、沒鬥志下的理所當然,所以收回這德軍佔領的中立區不就是些孬種法軍軍事將領心中最害怕的。結果不能說服自己軍事將領又只能淪為義憤填膺的法總理Flandin只好跑到英國本土去“求援”。英國當然也是孬種,不贅述。結果,眼睜睜看著德軍賴著不走。

這種爛事,造成比利時當時立即退出與英、法聯盟,後續德軍能繞過比利時、荷蘭,而不去與硬碰硬馬其諾防線,閃擊戰術之所以會成功的最大理由。

教訓?國家有沒有工業實力是最重要的、外交只是實力之延伸;有實力後卻沒智慧使用,那,就更別提有沒有勇氣了;要是笨到還要去"追究"有無勇氣,豈不強人所難?

(TLL-A-31)

下圖為Flandin

|

希特勒這次Rhineland事件後,英法居然被嚇得不敢動;當然爽在心頭。事件發生當時,希特勒正在演講,Hess急如星火前往告知,當時Hess臉都嚇白了。為何?畢竟那時候德軍建軍未成,要真給打起來,法軍可長驅直入德境,而德國根本擋不住;所以,你看網上讀者莫不扼腕以嘆:坐失良機。哈哈哈…

可笑就是,英輿論幾乎各個都替希特勒找台階下,法國人內部亂成一團、英國當時上至皇儲、下及庶民,皆替德國人說話;畢竟英本土內布爾雪維克猖狂,當國會部分席次改選時,共產黨候選人居然有的可以拿到30%選區選票;在這唯票是問的“民主”社會,其基本假設,不是叫你選上後倒過來再摧毀支持你能選上的民主價值;否則,你為何不去俄羅斯血腥奪權後,一上任,再把俄羅斯給親手毀掉?這種沒邏輯、只有激情的思維,以各種不同程度呈顯於民主社會。我猜,這就是邱吉爾等,所畏懼的一種歪風。

你的歪風、就是我的藝術。這種奇怪思維,到後來見怪不怪。那希特勒只要丟出一根骨頭:我們都是反對共產、布爾雪維克的同一掛人不就得了?同時更好笑部分:英首相Baldwin當時替德國人台階下到某種荒唐地步,說德國人替我們擋住布爾雪維克進逼....

希特勒當時下令進駐Rhineland,當然知道軍力不夠;那他為何還要去做?大概跟後人解讀的,所謂支撐希特勒獨斷專行這種行為之 “直覺”有關。意味著,他在資訊不夠充分情況下,看準了英法皆孬種兩個,你們就是那種:我打你左臉頰、你右臉會自動轉過來給我再狠狠打你一巴掌的那種。這,不叫做appeasement,叫“被虐待狂”。

再者,這英Times報紙,其總編或是後台老闆,早就開始把駐德特派員寫回來的稿件,不是給故意刪掉就是不登。原因?這還用問。剩下,就只有像邱吉爾這種天生“好戰”分子,加上後日逐漸增多的英政府內、社會上各種團體,了解希特勒這種偏執狂終究會與英一戰。不過這過程會有點冗長,同時因英處處退讓,正如滿清末年對英法等退讓,道理是一樣。

沒有實力的後果,外交,不就成了笑話?剩下,對誰屬好笑或是不好笑。不過Rhineland事件,是希特勒的一種試探;結果,只有希特勒一人滿意。

再者,德國對佔領Rhineland舉行公投,全德98%都贊成,包括被關進集中營的異議份子在內。這意味著什麼,不就是異議份子碰到收復德國領土時就不再有異議了?哈哈哈...

(TLL-A-32)

外交,這時候看起來是英政府唯一的手段。為何?政客們唯票是問的後果;而選民,幾乎沒有人會對開戰有興趣。英國,最後一頭猛獅,當時在英人眼中:warmonger好戰分子而已。不過德國的納粹,其首腦希特勒,卻獨具慧眼,認為邱吉爾是號人物;至於希特勒是否還有“邱時候未到”感嘆?嘻嘻嘻

英當時外交思惟,法國:唇亡齒寒;義大利:圍堵工具;俄羅斯:讓英戰戰兢兢卻又少不了的圍堵工具。中南歐一代國家:奧地利:日耳曼人居多、很可能不能挽回、又沒有海軍的國家;盟國,還稱不上是;捷克:製造武器能力高強又民風飆悍,大概希特勒也想收為己用卻時候未到的國家,盟邦?還談不上。所以,說穿了,歐洲情勢不能被英人掌控。同時英首相在英王愛德華八世因Simpson婚姻事件退位後,Baldwin“光榮”下台,由Neville Chamberlain接任,基本上還是更糟糕的appeasement綏靖退讓當道,這時候邱只能在國會內放炮,沒人理他。

俄羅斯,要是能與英成為盟邦,這俄羅斯也不會高興;問題是北極熊思維與其他西歐國家不一樣。為何?

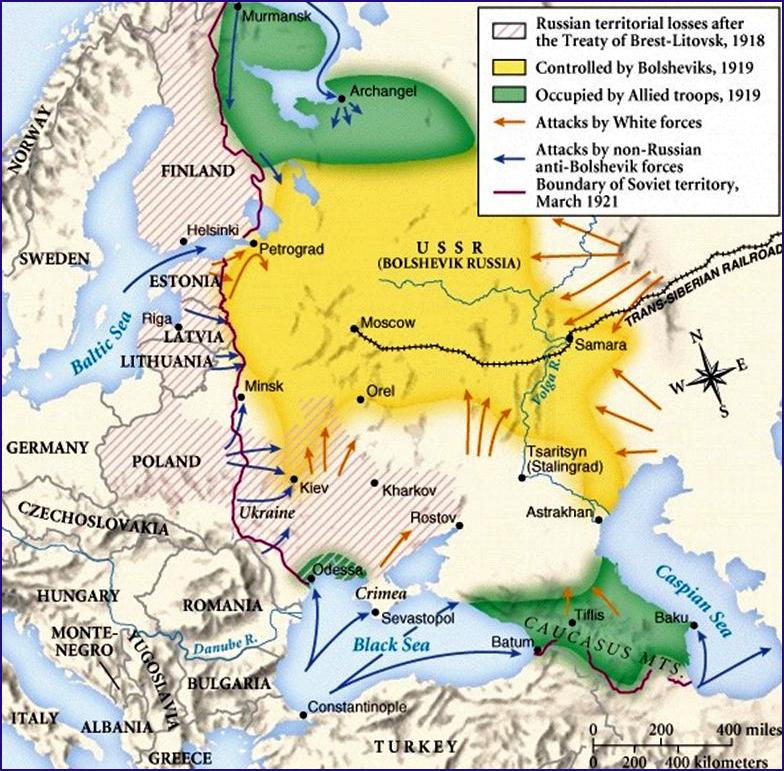

首先,WWI後,1918春,俄羅斯革命看起來幾乎快被結束掉,英、法ˋ美、波蘭、連日本在內,都對俄羅斯發動攻擊。原因?盟邦成員俄羅斯居然與德簽訂友好條約。同時盟軍一大批運送至俄羅斯軍火,這時候德軍也當然想染指。

那時候白俄Romanov沙皇時代三十萬職業軍人由北向南、1917,12,30日本也起鬨,進逼Vladivostok(海參崴)、英由香港抽調兩戰鬥營前往Murmansk、六星期後法國也派軍前往Archangel登陸、美Doughboy(麵團老男孩)也出兵。而革命的俄羅斯紅軍戰線長達5,000英哩。同時南邊,英海軍封鎖黑海。照理說,列寧應該掛了。

可是俄羅斯的列寧有位戰將Leon Trotsky(原名:Lev Davidovich Bronshtein),卻異軍突起,一夫當關萬夫莫敵。

(TLL-A-33)

|

(下圖Trotsky)

|

Trotsky,出生於烏克蘭Bereslavka。父,猶太農夫,不熱衷猶太教儀,Trotsky乃八子之一。語言:俄羅斯、烏克蘭語;後人有指稱他法文亦相當流利。教育所在地,Odessa。1896年即知悉馬克思主義,後日卻反對部分教條。大學,數學系畢。

組織革命期間,被抓下獄兩年,獄中結婚,同時研讀哲學。後再被判四年,女兒亦於獄中出生。於西伯利亞時期,他認為黨應注重人民生活。1902逃出西伯利亞去倫敦發展。辦報Iskra,結識列寧。1917二月革命,當時人在紐約,回俄後1917~1918參與斗爭,後作新政權外交部長。1918年三月,人民陸海軍元帥、總司令。將紅軍一統振作,成為有紀律軍事武器。同時主張強制徵兵、黨控制衛隊、強制服從、軍官選任以領導為標的不再重視資歷。

Trotsky描述紅軍建立關鍵: “…民眾可於兩、三星期內被轉換成有效戰鬥力量。需要哪些?勝任指揮官、幾十個有經驗戰鬥人員、十幾個共黨黨員願意做各種犧牲。赤腳的、給皮靴穿;可沐浴上廁所;會做有精力旺盛的宣傳活動、食物、內衣褲、菸草,噢,還有火柴。剩下,上了火車後,就會自然發生…”。

“我對“軍隊”警告:戰時無命令後退,第一槍,槍斃元帥、第二槍,槍斃指揮官。”

所以,紅軍相對於白俄軍隊,畢竟英法美,只是湊數好看的,不就勝券在握?只剩下時間長短?同時史大林還是當時負責Petrograd彼得格勒的指揮官。後日史奪權成功,這又是另外一個故事。俄羅斯,之所以不能當個好盟邦,原因,內鬥頻繁,國家主權會在誰手上,都不知道。所以英人當時的綏靖和平政策,自己沒實力,誰要跟你談外交?要真談,不就是搞笑?

(TTL-A-34)

故,英國當時大部分人 “混吃等死”的這種國家,還是有道德勇氣的時候,島國民風是很容易受到外界感染;問題是,無中心思想、作為、計畫等,當然只能風行草偃、受更大的力量擺布。 讀到這裡,回顧一下這幾位歐洲檯面上人物。

|