大通方廣懺悔滅罪莊嚴成佛經卷中

大通方廣懺悔滅罪莊嚴成佛經

又名《大通方廣經》

藏文經題《聖大解脫經》

《大方廣懺悔滅罪成佛莊嚴大乘經》

大通方廣懺悔滅罪莊嚴成佛經卷中

爾時。佛告信相菩薩摩訶薩言。善男子。汝向自説。過去有佛名寶勝。苦惱[一]眾生。一聞名字。命終生天。今復請我。説諸佛名。使諸眾生。離苦出世。是故我今。爲汝及眾。具説三寶。理是一寶。隨順説三。若人聞者。至心憶念。欲壽[二]終時。值善知識。教令三稱。三寶名字。作如是言。

南無佛陀 南無達摩 南無僧伽

如是唱已。其人命終。不到三塗。隨意所樂。十方世界。皆得往生。應奉諸佛。見諸菩薩。文殊普賢。宣説大乘大通方廣。即聞法已。應時獲得。無生法忍。善男子。若人曠劫。廣修諸行。深種善根。今得聞此。三寶名字。

爾時。信相菩薩白佛言。世尊。云何名爲三寶。一相耶。二相耶。三相耶。如其一相。即是一歸。如其三相。即是三歸。如其三歸。佛法别體。僧亦如是。若是三歸。眾生見三億劫行道。不會一乘。唯願世尊。利益眾生。爲我说之。我聞是已。亦爲眾生。分别解説。於佛滅後。若有聞者。即得住於。三菩提道[三]。

爾時。佛讃信相菩薩。善哉善哉。善男子。乃能問佛大事。問佛大事者。非一地二地三地七地八地。唯有十地。法雲大士。乃能問佛。如是大事。汝今諦聽。當爲汝説之。善男子。一切眾生。曠劫以來。無明所蔽。三界牢獄。生死流轉。眾怖交集。六道往來。無歸依處。是故歸命天神。投身外道。自縛手足。害生求命。無免[四]時患。兼復避火投淵。俱不免患。是故大埾如來。哀從定起。愍彼長迷。開演三寶。爲[五]眞依處。初爲始末學二乘之人。説於梯橙[六]别體三[七]寶。後爲久修梵行大士。説於究竟一體三寶。於一佛寶。即有法僧。善男子。何故名寶。譬如世間七寶。可以濟命。是故三寶在世。導養法身。能續行者。智慧身命。謂之寶也。别相三寶者。佛現王宫。二應法身[八]。言是菩薩。爲度眾生。修行苦行。道場樹下[九]。現[一○]成正覺。自覺覺人。故號爲佛。佛名覺者。僧名受化。弟子從教得理。故名爲僧。僧有二種。一者和合。得名爲僧。二者無爲。亦名爲僧[一一]。得無爲者。以[一二]眞空解慧。性空無爲。迷惑[一三]相續。證結盡無[一四]。爲已滅諸結。聖眾共住。和合不諍。以此二義。故得名僧。善男子。法者一切善惡之法。有爲無爲。諸佛道理。惡法可離。善法可崇[一五]。并爲心軌。皆是法寶。是故佛僧二寶。人異體别。法與僧佛。體同難别。何以難别[一六]。或有人言。佛僧二寶。但取假名行人。行人所得五分法身。諸善功德。泮爲法寶。此義不然。何以故。今因以此諸善功德。得成於人。離法無人。何得别人。并爲二寶。今釋人法。有同有異。以法成人。法屬於人。是以故説。五分法身。十力無畏。三十二相。八十種好。諸波羅蜜。無量三昧。以爲佛寶。小乘五分。説爲僧寶。此諸功德。有爲無爲。法相道理。可爲軌用[一七]。復名法用[一八]。此則同體。雖説二義。亦有法體[一九]。異佛法僧。如是法寶。已説此三。眾生歸依。得免三界。生死怖畏。一切行人。雖得免麁[二○]。細苦未盡。是故爲説。至極三寶。明昔日三寶。言佛有苦。法是無常。僧亦無常。是苦。非眞依處。今説常住行者。覺了法性理空。永離八倒[二一]。無有生滅。動求之苦[二二]。爲眞依處。名爲佛寶。所得常法。軌用至極。名眞法寶。常住行者。會眞法性。證常住無爲。故名爲僧。亦以八倒永盡。與九聖眾。一切和合。永無諍訟。故名爲僧寶。昔日三寶。異人别法。今之三寶。於一佛一體。分爲法僧。以是義故。我爲法説。一相三寶。今諸眾生。趣向一乘。

信相菩薩白佛言。世尊。當觀何事。求於大乘。佛言。善男子。當觀三界無常。以求大乘。

信相菩薩復白佛言。云何名爲。觀於無常。佛言。欲觀無常。除其煩惱。當行正念。慈悲爲首。説法度人。而不取證[二三]。是名菩薩。不捨眾生。爲求大乘。善男子。譬如一城。縱廣一由旬。多有諸門。路險黑闇。甚可怖畏。有入[二四]此城。受於快樂。復有一人。唯有一子。愛之甚重。遥聞彼城。受樂無窮。即便捨子。欲入此城。是人方便。得過險道。到彼城門。一足已入。未舉一足。即念其子。尋作是念。我唯一子。來時云何。竟不將來。誰能養護。令離眾苦。即捨樂城。還向子所。善男子。菩薩慈悲。亦復如是。爲憐愍故。修集五通。既修集已。垂得盡漏。而不取證。何以故。愍眾生故。捨漏盡五通。乃至行於凡夫地中。善男子。城者。喻於大解脱樂。多諸門者。喻於八萬四千諸三昧。路險難者。喻諸魔道。到城門者。喻於五通。一足入者。喻於智慧。一足未入。喻諸大菩薩未證解脱。言一子者。喻於五道一切眾生。顧念子者。喻大悲心。還子所者。喻調眾生。實得解脱。不取證得。即是方便。善男子。是故菩薩摩訶薩。大慈大悲。救攝不捨。不可思議。復次。善男子。菩薩大士。從初發心。必至菩提。常爲眾生。受十善法。何等爲十。一不殺[二五]生。二不偷盜。三不婬逸。四不妄語。五不兩舌。六不惡囗。七不無義語。八不貪嫉。九不瞋惱。十不邪[二六]見。菩薩如是。慈悲具足。慈能教善。見世所樂[二七]。悲能濟苦。地獄度之。見諸眾生。求涅槃門。不能知處。菩薩應當。於此眾生。修集悲心。悲因緣故。爲諸眾生。開大涅槃門。顯示安隱處。使得大乘果。是名菩薩摩訶薩行。

信相菩薩復白佛言。世尊。云何正念。當行不生不滅法。世尊。何法不生。何法不滅。

善男子。使惡法不生。善法不滅。若修此行。行於三界。清習五欲。無能爲汙。善男子。欲行三界。濟度眾生。應以十法。遊於三界中。順世俗文字。説有三世。無上菩提。不在三世。究竟菩提。不墮眾數。何況三世三界眾生中。何者爲十。一者於譽於毀。心無增减。二者若聞善惡。心無分别。三者於諸愚智。等以悲心。四者見上下眾生。意常平等。五者於輕毀供養。心無有二。六者於他闕失。莫見其過。七者見種種乘是一乘。八者若聞三惡[二八]。亦勿驚怖。九者於諸菩薩。生如來想[二九]。十者佛出五濁。生希有想。菩薩如是。具足十法。斷除愚痴[三○]。煩惱結習。無能爲障[三一]。菩薩大士。遊三界中。以大悲爲本。處此穢土。和光不同塵。是名難思議。若人於净國。持戒滿一劫。此土須臾閒[三二]。行慈及大悲。身語及意業。悉皆獲清浄[三三]。應墮三惡道。現世受得除。菩薩生此土。不應懷憂怖。設有惡道罪。頭痛則得除。所以者何。若人欲斷縛。滅除諸煩惱。雖生此惡土。護法增智慧。億劫在净土。常受净戒行。不如生此土。從旦至明日。我見阿閦佛國。西方安樂土。二國甚清净。亦無苦惱名。於此作功德。未足以爲奇。若人於此土。能忍不可事。亦教前人[三四]忍。其福最爲勝。是故菩薩。行於此惡土。濟度諸眾生。勿懐煩惱憂。堅固菩提心。必得無上道。

爾時。虚空藏菩薩白佛言。我等今者。欲問菩薩菩提因緣。若佛聽許。當敢發問。佛言。善哉善哉。善男子。汝於無量劫。百千佛所[三五]。種諸善根。久達菩薩。所行方便。爲諸菩薩。問於堅固菩提之道。隨意決問。吾當爲汝。分别解説。

時虚空藏菩薩已蒙許可。白佛言。世尊。何謂菩薩。其心堅固。而不疲倦。何謂菩薩。所言決定。而無中悔。何謂菩薩。增長善根。何謂菩薩。無所恐畏。威儀不轉。何謂菩薩。成就善法。何謂菩薩。善知從一地。至於十地。何謂菩薩。善知方便。何謂菩薩。善化眾生。何謂菩薩。世世不失。菩提之心。何謂菩薩。能一心而無雑行。何謂菩薩。善求法寶。何謂菩薩。善出毀禁犯律之罪。何謂菩薩。能障[三六]煩惱。何謂菩薩。善能隨順。入諸大眾。何謂菩薩。善開法門。何謂菩薩。得先因力[三七]。不失善根。何謂菩薩。不由他教。而能自行六波羅蜜。何謂菩薩。能捨禪定。現生欲界。何謂菩薩。於諸佛法。得不退轉。何謂菩薩。行於三界。教化眾生。使增善根。不斷佛性。

爾時世尊。讃虚空藏菩薩言。善哉善哉。能問如來。菩薩之事。汝今諦聽。善思念之。唯然。世尊。願樂欲聞。領納聽受。

佛告虚空藏菩薩。復有四法。堅固其心。而不疲倦。何等爲四。一者於諸眾生起大悲心。二者精進不懈。三者生死如夢。四者正意思惟佛之智慧。菩薩有此四法。堅固其心。而不疲倦。

復有四法。所言決定。而無中悔。何等爲四。一者決定説法。了知無我。二者決定説諸生處。無可樂相。三者決定常讃大乘。四者決定説罪福業。不失果報。是名爲四。

復有四法。增長善根。何者爲四。一者持戒。二者多聞。三者布施。四者出家。是名爲四。

菩薩復有四法。無所怖畏。威儀不轉。何等爲四。一者失利。二者惡名。三者毀辱。四者苦惱。是名爲四。

菩薩復有四法。成就白法。何等爲四。一者教人令信罪福。二者布施不求果報。三者守護正法。四者以大智慧。教諸菩薩。是名爲四。

善男子。復有四法。善能了知一地。至於十地。一者久種善根。二者離諸過咎。三者善知方便。四者懃行精進。廻向菩提。是名爲四。

善男子。復有四法。善知方便。何等爲四。一者順眾生意。二者於他功德。起隨喜心。三者有罪悔過。四者勸請諸佛。轉大法輪。是名爲四。

善男子。復有四法。善化眾生。何等爲四。一者常求利安眾生。二者自捨己樂。三者和柔忍辱。四者能除髙慢。是名爲四。

善男子。復有四法。能世世不失菩提之心。何等爲四。一者常憶念十方一切諸佛。二者所作功德等。以施之於一切眾生。常爲菩提。三者親近善知識。四者稱揚大乘。是名爲四。

善男子。復有四法。能具一心。而無雑行。何等爲四。一者離聲聞心。二者離辟支佛心。三者求法無厭。四者如所聞法。廣爲人説。是名爲四。

善男子。復有四法。善求法寶。何等爲四。一者於大法中。生寶想。以難得故。二者於大法中。生救藥想。療眾生病故。三者於大法中。生財[三八]利想。以不失故。四者於大法中。生滅苦想。至涅槃故。是名爲四。

善男子。復有四法。善出毀禁犯律之罪。何等爲四。一者得無生法忍。以諸法無來故。二者得無滅忍。以諸法無去故。三者得因緣忍。知諸法因緣生故。四者得住忍。無異心相續故。是名爲四。

善男子。復有四法。善障煩惱。何等爲四。一者四憶念[三九]。二者障諸根[四○]。三者能得善法力故。四者獨處遠離[四一]故。是名爲四。

善男子。復有四法。善能隨順。入諸大眾。何等爲四。一者求法不求勝故。二者常生恭敬。心無憍慢。三者唯求法利。不自顯現[四二]。四者教人善法。不求名利。是名為四。

善男子。復有四法。善開法施。何等為四。一者守護正法。二者自益智慧亦益前人。三者常行善人之法。四者不示人分别垢淨之法[四三]。是名為四。

善男子復有四法。得先因力。不失善根。何等為四。一者見他人闕。不以為愚。二者於瞋怒人。常修慈心。三者常說諸法因緣[四四]。四者常念無上菩提。是名為四。

善男子。復有四法。不由他教。而能自行六波羅蜜。何等為四。一者常以法施。施導與人。二者不說他人毀禁之罪。三者善知攝法[四五]。教化眾生。四者解達深法。是名為四。

善男子。復有四法。能捨禪定。現生欲界。何等為四。一者其心柔軟。二者能得諸善根力。三者不捨一切眾生。四者常能善修。智慧方便之力。是名為四。

善男子。復有四法。於佛法得不退轉。何等為四。一者於無數生死中。不生厭離[四六]。二者常能供養。無量諸佛。三者修行無量慈心。四者信解無量佛慧。是名為四。

善男子。復有四法。不斷佛性。何等為四。一者為諸眾生。不退本願。二者受信施行[四七]。三者大欲精進。四者常能深心。行於佛道。是名為四。菩薩摩訶薩遊於三界。行種種行。利益眾生。常修出世。不斷佛性。

說是大乘四法之時。四萬天人皆發三菩提心。二萬五千人得無生法忍。四萬八千菩薩得達法界忍[四八]。善入[四九]佛慧。

爾時。佛告虛空藏菩薩摩訶薩言。汝今應當。受持是經。虛空藏菩薩白佛言。世尊。當何名之。云何奉持。

佛言。此經名為。大通方廣。能破魔境。壞外道軍。消除煩惱。能解五欲邪見繫縛。破三界獄。放諸生死。向涅槃舍。潤益久涸正因種子。雨大因緣六度法雨。增長眾生三乘芽華。成就一乘菩提極果。善男子。汝問經名。我說如是。汝當受持。

爾時。虛空藏菩薩白佛言。世尊。我從過去。無量佛所。無量會處。無量眾中。聞種種法。種種事。種種相。種種乘。未曾聞此。希有之法。希有之事。希有之相。希有大乘。我常受持。使不斷絕。世尊。如來常住。法僧不滅。三界眾生。自生自滅。不見如來。及以法僧。唱言滅度。我等今者。承佛威神。遊於三界。順從時宜。假唱滅度。世尊。我等今者。於佛滅後。當與八萬久達佛慧法身大士。流通此經[五○]。使法界眾生。受持讀誦。如說修行。一時成佛。猶不放捨。世尊。若善男子。善女人。於佛滅後。濁惡世中。若有受持讀誦。書寫經卷。得幾所福。

佛言。善男子。若人以三千大千世界。滿中珍寶。以用布施。不如聞此經名。福勝於彼。復置是事。若人以十千世界。滿中珍寶。以用布施。不如有人。攝持經卷。福多於彼。復置是事。若人以十方世界。滿中珍寶以用布施。不如有人。書寫大乘方廣經典[五一]。乃至一字一句。或復一偈。福多於彼。復置是事。雖施無量國之珍寶[五二]。不如至心讀誦一偈。復置是事。雖施十千世界。滿中眾生命。不如至心解義一句。為人說一偈之義。福勝於彼。所以者何。財食佈施。是世間佈施。長養性命。不出世間。大乘法施。長養眾生。菩提道根。能續三乘。智慧常命。善男子[五三]。讀持是經者。本雖惡人。今是善人。本雖苦人。今是樂人。本雖縛人。今是脫人。本雖未度。今是度人[五四]。本雖無智。今是論師。本雖有漏。今是無漏。本雖凡行。今是聖行。本雖失道。今入聖道。身雖凡夫。讀持是經。智同聖慧。本雖煩惱。讀持是經。共諸佛如來。同有涅槃。

虛空藏菩薩白佛言。世尊。如佛所說。本是凡行。今是聖行。本是煩惱。讀持是經。共諸佛如來。同有涅槃。破戒五逆。誹謗正法。讀持是經。斷除煩惱。同得涅槃。此義難明[五五]。唯願世尊。當為說之。

佛言。善哉善哉。善男子。汝能善問。我能善答。一切眾生。以不值佛故。邪見犯戒。誹謗正法。若佛在世。終無犯戒。誹謗正法。何以故。譬如長者。唯有一子。愛之甚重。若父在時。日夜教令。事事順之。其子孝順。受父教令。都無所犯。若父遠行。不時來還。其子忘誤[五六]。多有所犯。以不時來。唱言死滅。悲啼[口*睾]哭。復似起逆。愁憒失心。忘父本教。似若不順。謂如謗法。其父久時。遠行來歸。而子歡喜。憶父本教。受持不犯。以得見父。信知不死。不名墮逆。捉父本勅。順教而行。不名誹謗。善男子。長者即是如來。一子者即是一切眾生。令者即是教戒。遠行者即是餘化。不見父故即是唱滅。愁惱故即是障弊。不持故即是犯戒。唱滅故即是逆罪。迷理故即是誹謗。如來世尊。餘化廻來。眾生見之。即生信心。知佛不滅。佛為說法。還得本心。不名犯戒。以知不滅[五七]。不名墮逆。順教而[五八]行。於理得解。不名謗法。

善男子。讀持是經者。即能消除無量生死煩惱重惡之罪。聞是經名。即得聞佛。見是經者。即得見佛。持是經者。即持佛身。行是經者。即行佛事。說是經者。即說佛事。解是經者。即解佛義。若行佛事。善解佛義。如此之人。永無煩惱。何以故。得值是經。斷除煩惱。

善男子。若八萬劫以為一日。以是三十日為一月。十二月為一歲。以此歲數。過百千萬億[五九]劫。得值一佛。復過是數。得值一佛。此經難值。復過於是。得值此經。即值十方三世諸佛。是故智者。受持讀誦。書寫解說。能除邪見無明煩惱結漏重罪。住於福田。能除[六○]世間。無量供養。

虛空藏菩薩白佛言。世尊。辟支佛尚不能消世間供養。何況凡夫得消[六一]供養。

佛言。善男子。辟支佛不消供養。無有是處。雖不能說法度人。入禪三昧。從三昧起。現大神通。度諸眾生。得消供養。

爾時。虛空藏菩薩白佛言。世尊。經中所說。邪見破戒。不得共一國同住。一河飲水。說戒布薩。懺悔自恣。此人名為。退失聖道。不入眾數。云何而言。得消供養。若消供養。即與諸佛。同受應供。過於羅漢。辟支佛等。唯願世尊。分別說之。我聞此已。亦為眾生。如佛解說。令得度脫。

佛告虛空藏菩薩。善哉善哉。善男子。汝等今者。慈悲具足。哀愍眾生。而問此事。諦聽諦聽。善思念之。吾當為汝。分別解說。善男子。此經境界。非聲聞緣覺所知。亦非諸魔外道。凡夫思惟境界。唯佛能知。汝亦得達。善男子。我常為行菩薩道者。說施行檀[六二]。不觀好惡。福田成就[六三]。

而說是言。布施畜生。得百福報。布施闡提。得千福報。善男子。斷善根者。死趣闡提。無慚愧者。死趣畜生。畜生闡提。果報熟者。尚能受供。種人福田。何況此人。以是義故。今此大乘。大通方廣。威德力大。不可思議。能使破戒五逆。誹謗正法。邪見煩惱。悉得除滅。能受供養。

虛空藏菩薩白佛言。世尊。諸佛如來。不可思議。大通方廣。威神之力。亦不可思議。受持經者。其人功德。亦不可思議。佛言。如是如是。如汝所說。得不可思議無邊功德。

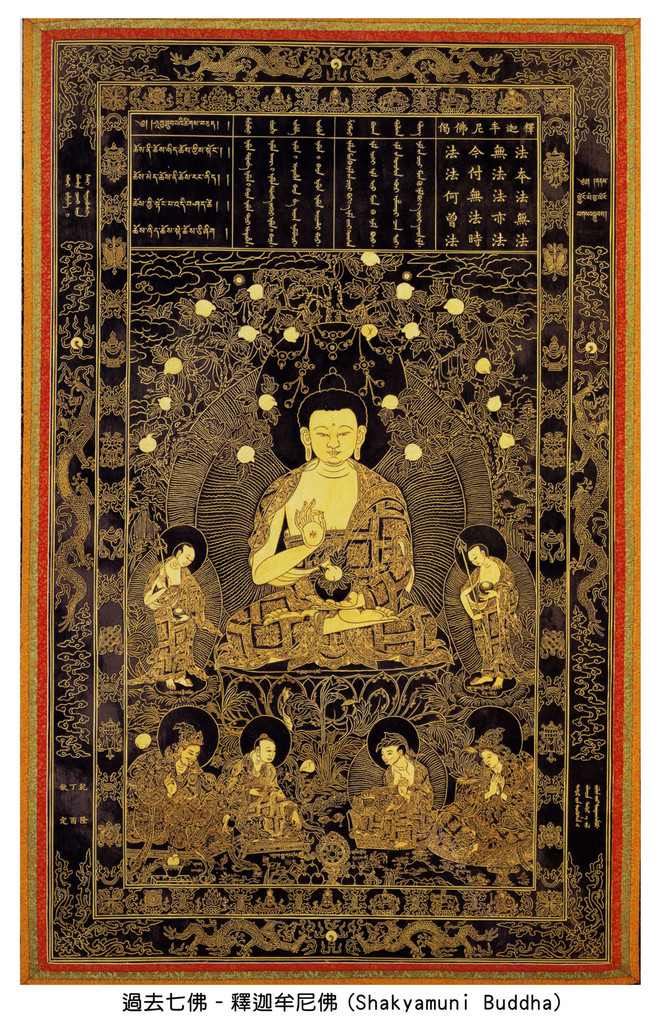

爾時世尊。告虛空藏菩薩摩訶薩言。善男子。我念往昔。過去有劫。名曰清淨。我於此劫。供養九十二億那由他諸佛如來。以行小乘。多諸過罪。犯戒無量。是諸如來。不見授記。復過此劫。劫名樂見。我於此劫。供養四十二[六四]億諸佛如來。是諸如來。亦不見授記。復過此劫。劫名梵音。我於此劫。供養二十二億諸佛如來。是諸如來。亦不見授記。復過此劫。劫名心喜。我於此劫。供養八萬四千諸佛如來。是諸如來。亦不見授記。復過此劫。劫名救苦。國名莊嚴。佛號大施如來應供正遍知。十號具足。我於此劫。供養四十億諸佛如來。得聞此經[六五]。煩惱永除。自猶未覩。我於爾時。皆以一切不可思議供養之具[六六]。而供養之。是諸如來。亦不見與我授記。善男子。我於往昔若干劫中。供養若干諸佛如來。尊重贊嘆。煩惱得除。具足聲聞威儀禁戒。淨修梵行。學行佈施。一切持戒及行頭陀。離於憍慢瞋恚愚癡。忍辱慈心。如聞能說。懃行精進。一切所聞。受持不失。獨處遠離。入諸禪定。出禪定已。隨所聞慧。讀誦思議。是諸如來。亦不見授記。何以故。所受禁戒多毀犯故。深著聲聞二乘行故。不聞大乘方廣經故。以是義故。若諸菩薩摩訶薩等。應當遠離二乘之行。修集大乘方廣經典。則得授記。若我從一劫至另一劫[六七]。說是佛名。不可得盡。善男子。我過是後。得見定光佛。為無量大眾。說是大乘大通方廣。我於爾時。得聞得見彼佛所説[六八]。受持讀誦。思惟其義。即得無生法忍。定光如來。即授我記。汝於來世。當得作佛。號釋迦牟尼如來應供正遍知。是故。善男子。受持是經。疾至佛地。況消世間。人天供養。善男子。是故。大乘經典力施寶藏不可思議。惠施破戒貧窮依儀[六九]寶珠。善男子。大乘如大海。小乘牛[七○]跡水。大乘如須彌。小乘蟻子城。大乘如日月。小乘打失星[七一]。是乘名大乘。不可思議乘。容受諸眾生。猶如虛空中。一切諸乘中。此乘為第一。如是大乘者。超出一切乘[七二]。小乘有限量。不能度一切[七三]。唯此無上乘。悉能度眾生。若行此無量。虛空之大乘。虛空無有量。亦無有形色。大乘亦如是。無量無障礙。一切諸眾生。乘於此大乘。當觀是乘相。廣博多容受。若於無量劫。說大乘功德。及乘此乘者。不可得窮盡。一切諸乘中。大乘最為勝。至心受大乘。得趣菩提樹。無縛無障礙。今此無上乘。能勝下劣乘。坐於道樹下。觀於十二緣。哀愍眾生故。為說大乘經。十方諸眾生。若乘大乘者。亦復[七四]無增減。容受如虛空。大乘叵思議。神通大智慧。是故諸眾生。當懃修集之。一切諸天眾。天魔及外道。欲除煩惱縛。歸依於大乘。具足六神通。三明三達門。能壞魔外道。並及諸邪見。大乘最為要。能破諸煩惱。具足諸善根。是故大乘力。其實難思議。一切世間法。及以出世法。有學無學法。攝在大乘中。若有眾生行惡道。親近邪見惡知識。遠離此事歸大乘。若人不樂求大乘。不能破壞煩惱結。欲求解脫學大乘。若有大人解大事。聞說大乘心歡喜。當知即是大乘人。得心寂靜具神通。皆由大乘自莊嚴。若人有能行大行。是則不斷三寶種。若有趣向大乘者。是人即得無量福。能到十方諸世界。供養十方無量佛。如是大乘方廣經。世間諸乘無能勝。具足威德破生死。是故大乘難思議。得於[七五]色力得自在。具足成就常法身。若有乘此大乘者。是人受於無上樂。捨身自施修慈悲。是故得此無上乘。持戒精進修梵行。能以神通障日月。皆由久修大乘行。自心懃修常精進。是人則得於大乘。應有無量苦惱報。修集大乘得除滅。若能安住大乘典。長受快樂如諸佛。具足正念懃精進。獲四如意神通力。依止正法及真義。皆由久修大乘經。具足十力無所畏。相好莊嚴三十二。金剛三昧一切智。皆由修於大乘久。善男子。若有持此大乘經典。一字一句乃至一偈。永脫諸苦難。終不墮惡道。得到安樂處。於後惡世時。若得是經者。我皆與授記。究竟成佛道。若持此經者。佛常近是人。是人常近佛。是人護佛法。諸佛護是人。獲大神通慧。能轉大法輪。度諸生死趣。能破壞魔軍。我於定光佛。聞此方便經。住忍得授記。號為釋迦牟尼。於我滅度後。若有學是經。我亦與授記。若人來世中。能解此經義。為諸愚者說。佛雖不在世。不斷於三寶。亦如佛現在。所以者何。我從無量佛受持此經。於末劫中為人廣說。是以獲得三十二相。虛空藏菩薩白佛言。世尊。一切諸佛皆亦說此三十二相。佛今復說三十二相。是何業因之所成就。唯願世尊。當為說之。

佛告虛空藏菩薩言。善男子。如來成就無量功德。是故得成三十二相。我若廣說。窮劫不盡。今當為汝。略而說之。善男子[七六]。如來至心護持淨戒得足下平相。修種種惠施故得手足千輻輪相[七七]。不欺一切諸眾生故得足跟傭[七八]相。護正法故得指纖長相。不破壞他故得指間網縵[七九]相。以妙衣服[八○]奉施故得手足軟相。以淨食施故得七處滿相。喜聞法故得鹿王膊相。覆藏他罪過故得馬陰藏相。修十善法故得上身如師子王相。常以善法化眾生故得缺骨[八一]平滿相。救護怖畏故得臂肘傭相。見他造三寶業[八二]樂佐助故得手摩膝相。常修萬善法故得清淨身相[八三]。常施病者藥故得所食之物至味[八四]悉現相。按時説善法[八五]故得師子頰相。於諸眾生心平等故得四十齒相。喜和合諍訟故得齒密相。以珍寶施故得齒齋相。身口意淨故得二牙白相[八六]。護四口過[八七]故得廣長舌相。成就無量功德故得味中上味相[八八]。於諸眾生常以軟語故得梵音相。修集慈心故得細長目相[八九]。至心求於無上菩提故得牛王[目*妾]相[九○]。贊歎他人所有功德故得白毫相。恭敬供養父母和上阿闍梨師故得肉髻相[九一]。樂說大乘法故得身柔軟相。喜施敷具房屋[九二]故得金光明相。遠離聚說世間故得一一毛孔右旋生[九三]相。樂受善友師長教勅故得一切支分汗毛上旋相[九四]。不以惡事加眾生故得髪色精相[九五]。常勸眾生修三昧故得圓滿如尼拘陀相。所生之處喜造佛像故得那羅延力相。善男子。菩薩摩訶薩成就如是無量功德。獲得如是三十二相。

虛空藏菩薩白佛言。世尊。我觀諸法。都無相貌。又觀如來。亦非是行。云何而言。廣修諸行。我觀諸佛法僧。苦集滅道。陰入界等。十二因緣。諸波羅蜜。內外因果。空無相願[妨六]。不見出生。不見滅沒。如幻如化。如炎如響。如水中月。龜毛兔角。如空中之花。如石女之子。如著影衣。乘幻化象[妨七]。如有如無。及以有無。非有非無。非常非斷。非生非滅[九八]。非內非外。非見非識。猶如虛空。云何而言。我修諸法。我觀如來。亦非眾生壽命士夫。亦非眼非色非眼色相行[九九]。非耳非聲非耳聲相行[一○○]。非鼻非香非鼻香相行。非舌非味非舌味相行[一○○]。非身非觸非身觸相行[一○二]。非意非法非意法相行。非識非色非識色相行。非色非苦非色苦相行。非我非願。非行非陰[一○三]。非實非虛。非聚非散。非出非入。受想行識。亦復如是。非去非來。無有住處。無心意意識。無有身口意業。非一非二。非去來現在。非垢非淨。非我眾生壽命士夫。非常非斷。無生無滅。無修無行。無捨無受。畢竟常住。云何而言。廣修諸行。

爾時。佛贊虛空藏菩薩摩訶薩言。善哉善哉。善男子。汝過去世時。曾已供養。無量諸佛。久達大乘。無上空義。了知萬法。皆悉空寂。亦知如來。畢竟常住。善男子。譬如清淨琉璃寶珠。雖在泥中。逕歷千年。其性常淨。出已如本。汝等今者。亦復如是。了知法相。本性清淨。汝等今者。雖在三界五濁泥中。助佛揚化。亦復不為泥之所污。以不污故。能問此義。善男子。汝今復聽。當為說之。一切萬法。實無相貌。有文字故。說言有法。法中無字。字中無法。為流佈故。說有文字。文字之中。亦無菩提。菩提之中。亦無文字。第一義諦。雖無文字。世俗道中。說有文字。眾生佛性。無上菩提。不離文字。善男子。實如所說[一○四]。如來無盡無生。不修不行。離諸修行。不入正位。亦不退轉。一生不生兜率陀天。不從天下。不處世胎。於一切法。心無所住。亦不說言。我已過去於生老病死。亦不四維七步而行。亦不自言。我是世間無上之尊。不處中宮婇女娛樂。不習世間伎樂之事。亦復不學槃馬角力。欲度眾生入涅槃故。示現老相為壞貪身。示現病相為壞貪壽。示現死相為壞貪欲及我我所。示現沙門相為令眾生不求梵天帝釋之身。懃求出世無上之法。踰出宮城示現出離三界牢獄。及顯此非終極之果故示現無瞋愛。是故三十二相莊嚴其身。為示眾生良佑福田剃除周羅棄捨瓔珞。遣馬令還放闡陀羅示現遠離一切煩惱。現剃鬚髪示現無貪著於一切法。受持袈裟示現調伏眾生。從欝陀伽阿羅邊諮問受法示現破壞自高之心。六年苦行為調伏外道。現受飲食隨世俗法。現受藁草示於知足。坐草褥上示壊憍慢。諸天龍神贊嘆恭敬示現功德莊嚴果報[一○五]。降伏外道示勇猛力。右手指地示作福力。大地震動示報恩故。修無相願。獲得無上菩提之道。示現了知一切法相。觀法平等。名之為佛。佛之智慧。無能勝者。所說法要。知去來現佛[一○六]。以是義故。名為如來。了了見知。三世之事。善不善法。名薩婆若[一○七]。真實語故。名天人師。若有學者。能作是觀。是名菩薩。若作異觀。不名菩薩。則名欺誑一切諸佛。善男子。一切諸佛。不出不入。不生不滅。為度眾生。唱言出世。為度眾生。唱言滅度。

虛空藏菩薩白佛言。世尊。我實久知。法相理空。諸佛如來。無出無沒。不生王宮。雙樹不滅[一○八]。畢竟常住。為度眾生。修諸苦行。而入涅槃。實無動轉。諸佛如來。真實常存。應身三界。現五種法身。何等為五。一者實相法身。二者功德法身。三者法性法身。四者應化法身。五者虛空法身。所以名為實相法身。超越實相勝果。恒住法界。是故名爲實相法身[一○九]。所以名為功德法身。為度眾生[一一○]。施功積行。萬善備足。是故名為功德法身。法性法身者。達悟一切法相。理無不周。從境[一一一]生於空解。空解滿足。從境得名。稱為法性法身。何故名為應化法身。如來出世。備應五道。善惡悉現。物無不濟。從化物得名。是故名為應化法身。所以復名虛空法身。虛空無邊。法身無邊。虛空不可度量。法身亦不可度量。如來之身。猶如大虛。為度眾生。應身五分。故知如來。無生無滅。諸法亦爾。為度眾生。佛現法興[一一二]。

爾時。佛告虛空藏菩薩言。善男子。汝與如來。同解法相。一切境界。無障無礙。善男子。未來有劫。名曰清淨。國名快樂。彼國悉以諸大菩薩論議大乘[一一三]。初不聞二乘之名。況餘惡道。汝於此劫。當得作佛。號曰清淨莊嚴佛如來應供正徧遍知。他方大方。皆往詣彼。聽受大乘大通方廣。是故一切眾生。若聞虛空藏菩薩名者。禮拜供養。皆得生彼快樂世界。若有眾生。求於大乘。未得無生[一一四]。受持是經。當知是人。不過十佛。使得授記[一一五]。

大通方廣懺悔滅罪莊嚴成佛經 卷中 終

中卷備註

中卷以大谷大學藏敦煌本為底本,經題為大正藏後加,首缺三千多字。二○○○年三月該三千多字於北京法源寺房山石經編委會所藏之拓本中發現。注釋中除注明出處的外,其餘皆依於胡老師根據拉卜楞寺版藏文經文的校注。

[一]原文為:惚,依藏文義應為惱。以下文中惱.原文皆作惚,不再一一注出。

[二]原文為:受.依藏文義改為壽。

[三]藏文為:無上菩提,依丁氏辭典,二者意義基本一致。

[四]原文為:勉,依藏文義應為免。以下文中免,原文皆作勉,不再一一注出。

[五]此處房山石經原文為「開演三寶□真依處」,留有一字空缺未刻,依藏文,特補「為」。

[六]橙:椅前放脚之凳。

[七]原文為:二。

[八]二應法身:依丁氏辭典,小乘謂王宮所生之身為生身,戒定慧等之功德為法身。大乘謂理智冥合之真身爲法身,隨糧現生之應化身為生身,即合法報應三身中法報二身為法身,應身為生身。藏文為佛於王宮。示現化身。

[九]藏文為:菩提樹下。

[一O]原文為:始。

[一一]原文為:亦名僧。

[一二]以:依靠之义。

[一三]惑:原文為或。

[一四]證結盡無:藏文為漏盡已滅。

[一五]崇:藏文為增。

[一六]難別:原文為取別。

[一七]軌用:藏文為行道之義。

[一八]法用:藏文為法寶。

[一九]法體:藏文為法寶。

[二○]麁:同粗。

[二一]八倒:原文為八到。

[二二]動求之苦:藏文為皆為緣起。

[二三]取證:藏文為究竟之義。

[二四]入:原文為八。

[二五]殺:原文為煞。

[二六]邪:原文為耶。

[二七]見世所樂:藏文為安立到樂處之義。

[二八]三惡:指三惡趣名字。

[二九]想:原文為相,依藏文義應通想。以下文中想原文皆作相,不再一一注出。

[三○]「菩薩如是。具足十法。斷除愚痴 」:為依藏文經義後補,原文為「菩薩□□□□□□□□□□□」。

[三一]原文為:無能為□。

[三二]閒:間之異體。

[三三]「行慈及大悲。身語意罪障。悉皆獲清凈」:為依藏文經義後補,原文為「行慈□□□□□□□□□□□□」。

[三四]前人:他人對方之義。

[三五]原文為:□佛所。

[三六]障:藏文為滅。以下同。

[三七]得先因力:藏文為依靠前世因緣之力之義。

[三八]財:原文為則.藏文為財利之義。

[三九]四憶念:即四念住。

[四○]障諸根:即令慣用守護根門之義。

[四一]獨處遠離:藏文為獨處静處遠離喧鬧。

[四二]此處至中卷首文字為本次發掘整理過程中在房山石經拓本中所發現,大正藏經文原缺,且與大正藏銜接部為「□無憍慢。三□□□法利□自顯現」,現依房山石經補上。

[四三]原文為:四者不示人垢凈青白。藏文義為不示人分別垢净之法,一律平等。

[四四]原文為:諸因緣,房山石經拓本此處為:諸法因緣。

[四五]攝法:指四攝法。

[四六]依此段文義取藏文義,指菩薩慈悲不捨眾生,為救拔一切有情出離苦難而現受六道輪回生死之中毫無怨言之義。原文為:一者離受無量生死。

[四七]受信施行:藏文義指受持信奉布施之道。

[四八]法界忍:藏文此處為忍波羅蜜。

[四九]入:原文為人。

[五○]「當與八萬久達佛慧法身大士。流通此經」:此處依房山石經校正,原文為「當與八萬久遠慧法身大士流通此經」。

[五一]藏文此處特指此經,原文為:大乘方廣經典。

[五二]藏文指無量國土的珍寶,原文為:無量國珍寶。

[五三]原文為:「能續三乘智慧。常命善男子」。疑斷句有誤。

[五四]度人:藏文指度別人的人。

[五五]此處依房山石經校正,原文為:此義雖明。

[五六]忘誤:此處依房山石經校正,原文為忘悟。

[五七]此處依房山石經校正,原文為:以不知滅。藏文亦為信之不滅之義。

[五八]原文為:人,藏文為:入;房山石經為:而,此處依房山石經。

[五九]此處依房山石經校正,原文為:百千億。

[六○]除:藏文為消受之義。

[六一]消:藏文為消受之義。

[六二]檀:藏文指檀波羅蜜。

[六三]「不觀好惡。福田成就」:藏文為不分別有情善惡的布施,則布施的福田圓滿之義。

[六四]藏文為:四十。

[六五]藏文為:得聞此經名字。

[六六]原文為:一切供善之具。

[六七]原文為:若我以一劫若滅一劫。

[六八]原文為:彼佛所,語義不詳,故依藏文。

[六九]依儀:藏文為讚頌.指法寶。

[七O]牛:原文為中。

[七一]打失星:打鐵時的火星。

[七二]原文為:如是大乘者□□□□乘。

[七三]「小乘有限量。不能度一切」,藏文此處無此數字義。

[七四]原文為:亦,為對仗整齊易于讀誦,故依藏文。

[七五]原文為:得,為對仗整齊易于讀誦,故依藏文。

[七六]藏文此處有善男子。

[七七]修種種惠施:藏文詳指供養寺廟塔及法;手足千輻輪相:原文為千輻輪相。

[七八][月*庸]:康熙字典亦無此字,疑爲臃之異體。

[七九]綢縵:原文為同縵。

[八O]炒衣服:原文為妙眼。

[八一]缺骨:即鎖骨。

[八二]造三寶業:藏文詳指建造大殿與塔。

[八一]清凈身相:藏文詳指身材宏直。

[八四]味:原文為鳴。

[八五]原文為:常發莊嚴修善法。

[八六]二牙白:藏文為牙白。

[八七]□過:藏文指語過。

[八八]藏文無此句義。

[八九]細長目相:藏文為目中無翳視物黑白分明相。

[九O]牛王[目*妾]相:眼睫毛象牛王的那樣修長美麗,保護眼睛不進塵埃。[目*妾]:依康熙字典,音潔,睫毛之義。

[九一]和上阿闍梨師:藏文為上師堪布阿闍梨等;和上:即和尚;肉髻:原文為內髻。

[九二]原文為:喜敷具。

[九三]原文為:得一一毛孔生相。

[九四]原文為:得身毛上靡相。

[九五]藏文無此句義。

[九六]指主、無相、無願。

[九七]原文為:多乘白鳥。

[九八]非:原文為無。

[九九]原文為:非眼色非色相行。

[一OO]原文為:非耳非聲非聲相行。

[一O一]原文為:非舌非味相行。

[一O二]原文為:非身非觸相行。

[一O三]願:藏文為我所;陰:指蘊界。

[一O四]實如所說:原文為實如説。

[一O五]此處依藏文之義重新斷句,原文為:欲度眾生示現老人。為壞貪身示現病苦。為壞貪壽示現死相。為壞欲及我我所示現沙門。爲令眾生不求梵天帝釋之身懃求出世無上之法。踰出宫城示現出離三界繫縛。及示非果前后故。示現無嗔愛。是故三十二相莊嚴其身。為示眾生良祐福田。剃除周羅棄捨瓔珞。遣馬令還放闡陀羅。示現遠離一切煩惱。現剃鬚髮。示現貪著於一切法。受持袈裟。示調眾生從欎陀伽阿羅邊諮問受法。示現破壞自高之心。六年苦行為外道現受飲食。隨世俗法現受藁草。示於知足坐草辱上。示懐憍慢諸天龍神讚嘆恭敬。示現功德莊嚴果耜報。闡陀羅:世尊的馬名。

[一O六]知去來現佛;藏文指了知三世諸佛如何成佛之義。

[一O七]薩婆若:指一切智。

[一O八]雙樹不滅:藏文指佛不於雙樹林入涅槃.

[一O九]藏文此處有:「超越實相勝果。桓住法界。是故名為實相法身」,手抄本校:「超越實相勝果。恆住自性。是故名為實相法身」。原文此處無數句,疑為遺漏,依藏文增補。

[一一O]藏文為:為利眾生入涅槃。

[一一一]境:原文為竟,依藏文經義,指境界,以下同。

[一一二]興:藏文為興盛之義。

[一一三]論義大乘:原文為論義大耳。

[一一四]無生:藏文作無生法忍。

[一一五]中卷後有:開皇十年(公元五九○年,隋煬帝時。校勘者注。)十一月二十日清信女董仙妃稽和南十方一切三寶令謹亡夫曾雅造此經一部流通供養願亡夫泳此善因遊魂凈土面覩諸佛永雖(疑為離)三途(亦多寫為塗)長超八難耳飡法音心悟智忍普共六道同向菩提。

上一篇:大通方廣懺悔滅罪莊嚴成佛經卷上

下一篇:大通方廣懺悔滅罪莊嚴成佛經卷下