『娃達計畫』(六)《達格雷街風景》Daguerréotype

《達格雷街風景》Daguerréotype 1976 年 阿涅絲娃達作品

巴黎的第十四區,從蒙帕納斯車站Gare Montparnasse出來後沿著蒙帕納斯墓園Cimetière du Montparnasse走大約1.5公里可以找到達格雷街Rue Daguerre,那條街的86號是間可愛的粉紅色小房子,導演阿涅絲娃達從1950年代起就住在那兒,一直到今年她因癌病逝。命名自「銀版攝影術」發明人路易達格雷Louis Daguerre的這條路是頗有名氣的商店街,因為鄰近聯結法國西部鐵路的蒙帕納斯車站,所以很多外地人來到巴黎之後,就在這裡開間小店討生活,從此落地生根。這個有著豐富人情的社區吸引了他們老鄰居娃達,在1975年為這兒的生活點滴拍攝了一部非常迷人的紀錄電影,《達格雷街風景》。

我們看到在在這些毫不光鮮時尚的店家裡,店主老練到像是反射動作般地應付著熟客的要求,販售自己再熟悉不過的商品與技術,而顧客也自在地在這一個個狹窄的空間裡鑽進鑽出,輕易就獲得自己日常所需。娃達的聲音偶爾會出現在畫面之外,引領觀眾瀏覽著形形色色的物品與生活,而我們也不時會發現,有些來惠顧的客人可能會忍不住生硬地偷偷瞥了鏡頭一眼,就在那個剎那,我不只意識到角落裡藏身攝影機後的娃達,更意外的是,我還意識到她就這麼成為了一個本雅明Walter Benjamin筆下的flâneur。

Flâneur可以文藝地譯為漫遊者,但比較直接了當的形容就是遊手好閒的人,這個詞彙在本雅明龐大未完成的「拱廊街」Passagenarbeit計劃中有著非常重要的意義。拱廊街指的是十八世紀末在巴黎出現並盛行的商店街,是現代百貨公司的前身,因為廊道上由鋼架與玻璃搭成的採光屋頂而得名,在這個有著玲瑯滿目商品與多樣人情的公眾場合,本雅明發現了一種看似與之共存的風景,那就是漫遊者,這種人可能是無所事事的紈褲子弟,或無處可歸的波西米亞藝術家,也可能是不被社會規範的浪蕩者,他們游離在社會邊緣,沒有特定的身份或功能,但他們卻理所當然地融入於此,旁觀、紀錄、細究、思索在這兒的物與人,也見證時光流逝過程的新與舊。

達格雷街當然不是拱廊街,但某種意義上來說,娃達鏡頭下的達格雷街也正像是本雅明浸淫於巴黎文化時期的拱廊街,有一種舊時代正在消逝的氣氛,娃達化身為漫遊者,在這兒任意地張望、隨心地駐足、細緻地側寫、興味盎然地凝視,最重要的是,沒有目的性、沒有功能性,只有一種戀物癖似的收藏衝動。

這又讓我想到了,本雅明也是個不折不扣的戀物癖,而他的戀物,並沒有使用或交易上的意義或需求,依本雅明好友漢娜鄂蘭Hannah Arendt的觀點,他是將物「只做為物本身來贖救,不再是達到目的的手段而有了內在的價值」,就像他自己的藏書,那龐大浩瀚如圖書館般的數量,並不是為了要讓自己遍覽群冊、學富五車,也不是因為初版書與絕版書的價值不斐,而是純粹著迷於書做為一個物的美好。本雅明自己也說,收藏家「夢縈一個悠遠或消逝的世界,同時幻入一個更美好的世界。在這個世界中,人們不再像日常世界那樣各取所需,物品也從需求使用的勞役中被解放出來。」

雖然娃達電影中的達格雷街,是個充滿了功能性與目的性的世界,物品與技術都有著供給、需求與價格的定位,但娃達幾近是熱切著迷的觀看,那一件件被取出、被製作、被交換的物體,還有店主們熟練俐落的動作,則都變成為無目的性、無功能性的。最有意思的地方是,娃達刻意將商店街年度聯歡會上的魔術表演,穿插在她影片中對達格雷街上生活與人物的觀察之間,彼此形成了非常幽默的對照趣味,而這裡面正有一種「隱喻」,把商店裡的日常隱喻為魔術師手上的奇觀,原本我們看到老闆從堆積成山的雜貨中找出需求的物品、把大塊的肉切割成適切的大小形狀、將頭髮洗剪燙染成迷人的式樣、教學員背誦著多如牛毛的交通法規,突然就這麼一轉,變成了無中生有、刀割無傷、催眠、刀刺人頭等讓人瞠目結舌的虛幻魔術,純粹享樂、純粹趣味,沒有了意義、功能與目的。

鄂蘭也提到過本雅明式的戀物,「對象物越小,其意蘊越大」,並舉例本雅明曾極為傾慕於兩顆上面刻著以色列祈禱文Shema Israel的麥粒,不只是因為那令人驚奇的高超雕工,更在於它直接地體現了一種細微之物便能自我完足、自成一世界的具象。而娃達在這曾經是世界最繁華、文明最鼎盛的城市裡,卻選擇了看似最微觀不起眼的街坊鄰居做為她閒蕩拍攝之地,正是因為這個又舊又擁擠的小地方,可以讓她看見,並在心中(或鏡頭)保留下她所珍視的過去,將那些從歷史中殘留下的斷瓦殘片,化做她的收藏。於是回過頭來,這樣一部電影,看似隨意撿拾拼湊平凡的生活景觀,本身也就能自成其完足的意義,它不被視為具有特定的宣教功能、沒有商業賣座的價值、沒有標榜的流派身分、沒有開展出去的意義,它就是自己本身,一個無用但完整的物。

—————以下顯然是過度延伸—————

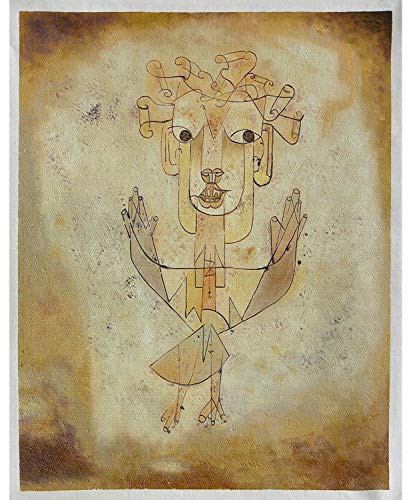

這是浪漫的想像。我也聯想起本雅明描述克利Paul Klee畫作「新天使」Angelus Novus時所提出的意象:「歷史天使將臉轉向過去...死死盯著茫茫的廢墟場,卻也被進步的風暴刮向他背對著的未來」(鄂蘭的解釋)。對我來說,《達格雷街風景》(原片名也意指老式原始的銀版攝影術)也正顯露出這樣的圖像:面對著過往、努力在廢墟裡搜羅著瓦礫碎塊的娃達,被歷史席捲般地拉往馬克思所注視的未來。那樣的未來,人都成為了漫遊者,不再被身分、職業、身分、價值所定義綑綁,也因此,能夠真正地變成無用,但完整的一個人。