2013-12-13‧13號星期五之8cm之天文望遠鏡汰換作業實施中

‧筆者追隨聖人的腳步,從小就很賤所以會做許多卑鄙的事情(論語:「吾少也賤故多能鄙事」)。

‧在 Google 和 Yahoo! 搜尋「

小行星探查機『隼』(HAYABUSA)採取糸川小行星樣本之分析作業

這幾天筆者在挑選明年採購機材,主要是想換裝更新更有效率的望遠鏡,由於隔壁新違建又遮去很大空域,筆者看了天体動態,要等2014年4月以後的幾個月間才是筆者喜愛的觀望時期,赤道儀重新裝置在戶外也要等更新望遠鏡再來進行,因此筆者有一段時日可以思考更快更有效率的極軸校正與導星程序。

筆者之所以要換下8cm長焦屈折鏡,第一是空間受限,到處是實驗用植物,長焦屈折鏡失去迴旋空間;第二是筆者已經很難再委曲身體適應長焦折射鏡,幾年來8cm長焦鏡讓筆者反省過去許多錯失,筆者也靠它研練各種技術,繼8吋鏡與8cm鏡之後,筆者會綜合所有心得,換用更輕快、更有效率、更便宜的望遠鏡來進行後續的實證計畫。

但是這次更新不是全部都更輕快、更便宜,在導星鏡方面筆者一直想要輕量化,探索諸多對策之後,筆者覺得要在視野0.2度導入亮星是其中最疲勞的事(即使筆者熟練尋星鏡瞄準也覺得很疲勞),因此決定讓步用稍貴重款式望遠鏡擔負這項任務,畢竟過度消耗体力亦有違輕快原則,為了效率只好犧牲重量與價格,幸好這等犧牲對赤道儀而言是微不足道,但讓導星鏡位居主鏡位置,反倒讓攝星鏡居次的作法,這種有為常識的事情,也是筆者早年就規劃好的合理計算。

其實赤道儀也應該要換更小型的,不過筆者沒打算換赤道儀想一直用下去,就這樣繼續探索同步追蹤與極限星等的可行極限。

明年在攝星鏡與導星鏡的更新預算上,筆者會耗費鉅資約兩萬元台幣,這可是十幾年來首見的最大手筆,至於是不是要買天文相機要再看看。筆者自家是審過以億為單位國科分類預算,不過筆者研究全是自由自費,因此盡量不想為了拍幾張實證相片買部天文相機(另有隱情是因為這個相機很貴,而且筆者也不太會用電子方面的東西),為此預計可能不做直接實證,而是改做間接證明,具備天文素養的人都該知道大多數的宇宙知識都還在間接證明階段,所以有天文素養的人得到充分間接證明就能感知真相才對吧。

紗 藤 ま ゆ

8cm天体観測の女有刻意抬高望遠鏡腳架

因此不用委屈身體也能觀星

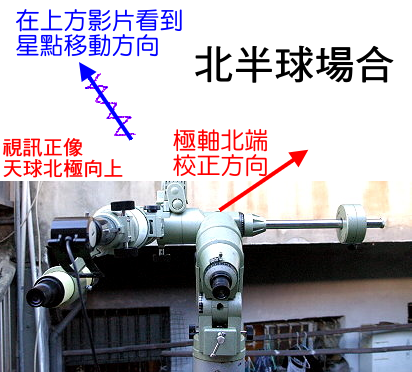

有些重點還是要持續強調的,首先是選擇導星的問題,恆星的導星不需要選擇視野內的恆星,像拍M42星雲時,選擇天狼星或北極星都一樣可以當作導星的(在攝影實務立場,太亮與太暗的恆星不適合用來精密導星,同時不推薦北極星,原因在於大氣擾動過大會過度誤導,而非移動量小)。因為單一極軸偏差事件對全天恆星的導星偏差是一樣的(也就是說全天每一個恆星的導星偏移的天球赤道座標方位角度都會是同步的,不能說100%完全沒差,但在一般攝影期間偏差量會遠低於大氣擾動),所以沒有找不到導星的問題,真正的問題是不知道全天隨便找一個亮度適合的恆星都可以當作導星,為了科學實證還是請在氣流穩定良相時機多試一下。 在相同的極軸偏差場合,無論是用天狼星或北極星做為導星,兩者都會同時呈現幾乎100%相同的情形,連筆者也無法分辨兩者差異,所以完全沒必要以視野內的暗星做為導星,也不存在有找不到導星的問題。依據下表粗估上圖的極軸偏差只有0.008度角(28.8秒角‧請萬勿奢望強求極望每次都能做到這種失格水準),修正方向如下圖。

以筆者本人技術立場來看,很多導星不佳是技術不良所致,但是卻常把責任歸咎於望遠鏡剛性不足有形變,其實曝光也就那幾分鐘而已,現代數位攝影又沒有什麼相反則不軌(又稱互換則不依)之類的問題,不如擔心風吹要好好固定約束避免晃動比較實在,大家擔心剛性問題結果望遠鏡越買越重,就此跌入惡性循環無法自拔,其實導星失敗的責任分配比重如何分配,應該還有檢討空間,當然用光電導星來敷衍也是速效方法,有了光電導星就可以把很多問題打包起來拋諸腦後。 對於官派學閥的巨大望遠鏡而言,考量望遠鏡重力形變而做離軸導星是有必要,但業餘小鏡沒有也不該面對這個顧慮,也不該把導星不良責任隨便誣賴到形變上頭,因為看相片就可以檢討出來,依據望遠鏡結構來看重力形變會有特別的方向性,誤判機率低於30%。不同的導星不良因素都有特徵可循,看相片可以稍微猜測出來各項因素孰輕孰重,故為避免誣賴情事,客觀建議先做到下面這樣自動追蹤,俾利追究有無形變。

做到這個程度導星超簡單‧赤道儀極軸偏差是難以估計的微小 (這是筆者第一次用單星雙軸法校正‧因為是初體驗故花了兩小時)

有些評估是說光電導星效果有好有壞,其實這也是有可能改善的,善於運用極軸管理技術,可以讓光電導星的工作負擔降低很多,各方因素各退一步,光電感知和運作介入效率就會提升,在北半球只要極軸微微升舉就可以,升舉的角度計算可以參考以下連結,大家只要照自己的赤道儀精度做比例增減就可以,也就是精度6.5秒角的赤道儀要升舉0.2度。 看到這裡會覺得一頭霧水是正常的,以上大多屬於在台灣本地多年來逐漸發展的技術,台灣以外文獻找不到是正確無誤,近三十年來在台灣大約只有幾人理解,早先在本格推理全有見解沒有隱藏,逐篇參考就可以慢慢瞭解。

2010-04-26‧極軸管理理論最速實戰‧赤道儀卡卡篇 ※精度6.5秒角的意思是周期誤差全幅13秒角,高級赤道儀要加計大氣擾動全幅3秒角,例如精度4秒角的要以5.5秒角計算(周期誤差全幅11秒)。 |