祭悼「自然」的慰靈祭《赤土》

團體:Tai身體劇場

時間:2019/7/28 14:30

地點:納豆劇場

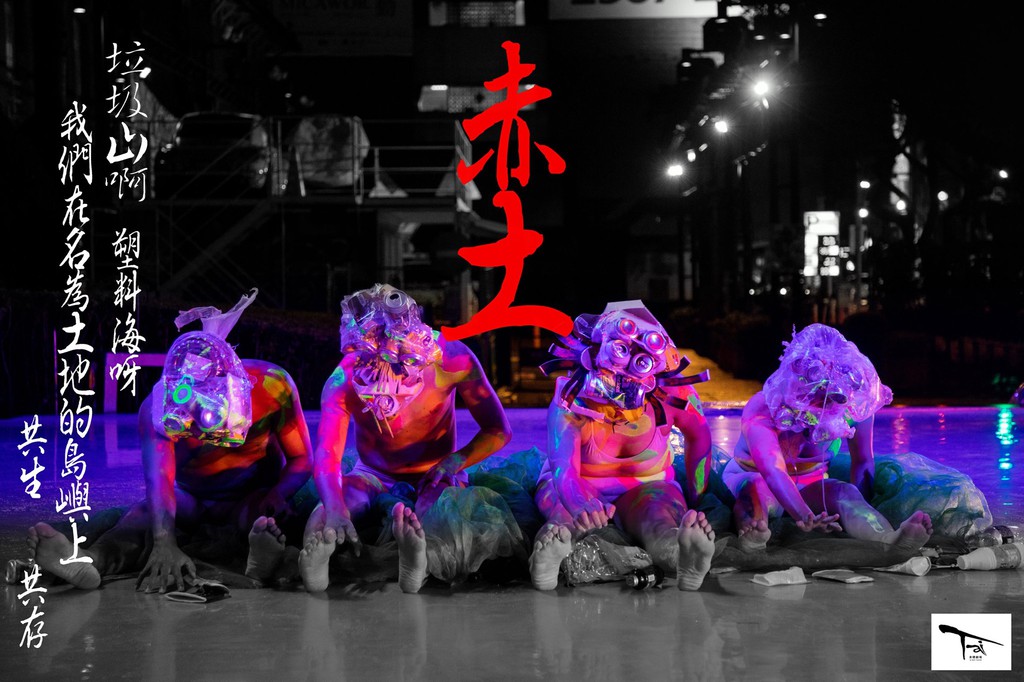

與其說《赤土》是一部結合環境議題的作品,倒不如說,《赤土》是一部從近未來時幅重省原民當代處境的作品。縱使觀眾在一開始就看見舞台那張醒目的綠漁網,也很難不從這張漁網得到舞作內容的暗示;但更引人注意的,無非是從聲音、音樂、舞者身上的螢光顏料圖像等,甚至是腳譜,製造「刻意的混雜」。換句話說,如果從當前「原民性」一詞的討論來說,《赤土》不存在原民性究竟是本質主義或混雜本真性的比較,也不再重演原漢、原日壓迫結構的歷史情節(結),而是直接從「原民銜接」的創作行為,通過原著的科幻文本(以新.索依勇的同名小說),介入對未來的想像,將原民劇場的思想界面更加開拓出來。

舞者身上塗畫混雜原民圖紋、病毒般的斑點等的螢光顏料,是人造的星空,開宗明義就戳破現代人對「自然」趨原真性的想像與嚮往。低鳴的聲響與電子音樂,乃至部落歌謠共時的對峙與並陳,通過舞者抽慉甚至狂舞的身體,勾出視聽上令人躁動的官能感,同時,這些時刻也是儀式進行的時刻,只是祭悼、慰靈的不是過去,而是不斷人造的自然,不斷死去的未來。

有趣的是,當舞者舉起塑膠水桶蓋住自己頭的時候,讓我想到阮義忠《台北謠言》裡面的那些無頭人,那是攝影家身處80年代前後,社會劇烈變動之際,捕捉到的經驗匱乏的人世圖譜。但在《赤土》裡看似搞笑幽默的水桶人,若取徑文化人類學的「臉」世界,恐怕既是對「部落/神話/自然的消逝」的(不得不)接受,可也是因為「無臉」,反而吸納了非原民的人群。換句話說,「無臉」不是象徵地重演原民的被壓迫史,「我是誰」的鄉關何處,而是忽然間創造了與他族、他群連結、連帶的換喻時空。

扮著華麗、性別反串、貪婪又暴力的現代巫師從納豆劇場二樓登場,但她卻是全場最先唱出部落歌謠的角色,此種看似突兀、不諧的兩面性調度,把「刻意的混雜」引爆到最高點。女巫越是跳得魅惑、唱得高亢,就越讓人看見人類無止盡、各種性質的生殖慾望,本然生成的暴力世界。又或者,歌謠若是領路、引往祖靈的聲音,女巫為何表演得歇斯底里?會不會,《赤土》終究要說的是,將靈路阻斷的歷史怪獸究竟身藏何處,並不能只是一味地向外指認(如首段提及,原民劇場過往常見的原漢、原日壓迫結構),還必須向內看往自己身體裡面的生命政治、曲扭心靈。回頭來看,這些踩在綠色漁網上,身發螢光的舞者們,有時候跳得不更像一頭頭怪獸而不像人嗎?

最後倒出現了另一種光,舞者們拿著手電筒,逐一以手部在周圍的牆面變出鳥獸,一切都安靜了下來,時間復返。原來這裡不是海洋資源枯竭的岸邊,也不是流離失所的土地,而是遠古的洞窟。文字還不存在,只有各種圖案刻在上面,靜靜度過許多許多個世紀。然後,圖案變成後世的密碼,我們觀看,我們解密,不只用文字,更用身體趨近。

※刊於表演藝術評論台2019.8.27