【當博物館再成清真寺+神殿爭奪戰.千年爭議再起 聖索菲亞的當代難題 +「新奧斯曼」復興夢 訴諸軟實力的泛伊斯蘭化 】

【當博物館再成清真寺:土耳其對「西方」的叩問】

世界說 撰文:劉燕婷2020-07-16 16:52

7月10日,土耳其最高行政法院宣布廢除1934年的內閣法令,終結了聖索菲亞(Hagia Sophia)86年的博物館歲月。土耳其總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdoğan)隨後也簽發總統令,恢復了聖索菲亞過往長達482年的清真寺地位。

根據土耳其政府規劃,未來的建築體將劃分為禮拜與參觀用兩區,前者供穆斯林使用,後者將繼續向各國遊客開放;而恢復清真寺地位後,也將取消博物館原有的收費機制,未來聖索菲亞將能免費進入。埃爾多安表示,「作為世界的共同遺產,聖索菲亞將以其新地位,用更真誠的方式擁抱所有人。」

然而除了土耳其人與穆斯林外,世界對此事的反應普遍是驚愕多過讚許。建築體改制,竟能引發國際規模的滿城風雨,主因還是其牽涉了西方與土耳其雙邊的歷史主體問題,兩相糾結,宛如烈火遇上甘油,引發輿論爆燃。

2020年7月10日,聖索菲亞由博物館再成清真寺。(Reuters)

一切源自1453年

綜觀此次外界批評,大抵有三大來源,一是教皇、各東正牧首等基督世界領袖;二是與土耳其有過歷史情仇的相關國家,例如希臘與塞浦路斯等;三是西方的政治機構與組織,例如美國國務院、俄羅斯外交事務委員會、歐盟、聯合國教科文組織等。而批評的理由,大抵不出橫陳百年的歷史情結。

聖索菲亞博物館始建於公元532年,彼時「伊斯坦堡」尚是拜占庭帝國的「君士坦丁堡」,位處首都的聖索菲亞不僅是拜占庭建築典範,更是世界上最大的教堂。然而1453年奧斯曼土耳其攻滅了拜占庭,君士坦丁堡因而陷落,聖索菲亞教堂(Church of Hagia Sophia)也改以「阿亞索菲亞大清真寺」之名存世。

而儘管帝國已滅、首都已遠,教堂也被加上喚拜塔等伊斯蘭元素,成了清真寺,基督世界仍對聖索菲亞懷抱念想。但歷經近600年分隔,這份念想早與政治要求脱鈎,且不論西方諸國在奧斯曼逐漸站穩腳跟後,便紛紛與其建立外交、商業關係;就連在君士坦丁堡剛陷落不久的1459年,教皇提議發動十字軍,基督世界的政治領袖也多冷漠待之,致使提議胎死腹中。

聖索菲亞內部既有基督元素,也有伊斯蘭符碼。(Reuters)

缺乏主體的追念

此外拜占庭滅亡後,帝國的遺產名份隨即被各政體瓜分,致使追念的主體駁雜不堪。例如保加利亞在拜占庭尚未滅亡前,便自稱羅馬正統繼承人,更在帝國覆滅後自稱「第三羅馬」,並以沙皇格勒(Tsargrad)一詞稱呼伊斯坦堡;無獨有偶,莫斯科也自稱第三羅馬,為拜占庭繼承者,並自保加利亞處襲用了源出愷薩(Caesar)的「沙皇」(Tsar)一詞,同時迎娶拜占庭末代皇帝的侄女。

然而,渴求繼承者名號的並非只有上述政體,奧斯曼蘇丹在攻滅拜占庭後,也出於統治需要,自稱「羅馬的愷薩」(Kayser-i Rum),為拜占庭法統的繼承者。上述頭銜不僅明載於官方文件,也受當時伊斯坦堡東正教牧首承認。拜占庭由此成了特殊的精神存在,肉體消亡、靈魂分裂,這般模糊狀態直至土俄兩大帝國相繼崩解才算吿終,拜占庭之魂正式逸散。各國如今對其雖有情結,卻缺乏共感,恰如對待伊斯坦堡與聖索菲亞的尷尬。

伊斯坦堡雖曾為基督世界大城、帝國首都,但比起宗教角色,首都的色彩向來更為顯眼,這也導致其文化地景易受政體氛圍影響,除了聖索菲亞的改制外,城中今日林立的清真寺皆為例證。而西方儘管對聖索菲亞有過執念,卻也早在拜占庭主體裂解、承認奧斯曼、放棄十字軍路線等背景下,逐漸淡忘,甚至在無數文化作品中,將其與伊斯坦堡共同異國化,作為東方主義的元素之一。

十九世紀法國插圖家古斯塔夫·多雷(Gustave Doré)的版畫集《十字軍東征》。(維基百科公有領域)

國際此次的對土聲討,過程仍如教皇當年號召十字軍般:一陣哄亂,餘下便是無所作為的空虛。缺乏主體的追念,讓抨擊流為空談,比起1453年的陷落,此次事件反令人憶起1459年的萬人響應、一人到場。在西方對土耳其的口誅筆伐中,行伍盡是出自史書的骷髏,但其究竟能對土耳其有多少殺傷力、又到底是拷問了敵人抑或自己,顯而易見。

伊斯蘭回潮

而對土耳其來說,此次改制,也是一次面向西方的身份叩問。

1922年奧斯曼帝國崩解,凱末爾(Mustafa Kemal Atatürk)黨人以威權之姿掌握了國家機器,強推現代化改革,意欲讓土耳其擺脱腐朽的帝國前塵,全盤西化,成為歐洲一份子。於是哈里發制被廢,伊斯蘭的國教地位也遭取消,政教分離的世俗主義成了立國基礎。聖索菲亞便是在這般脈絡下,於1934年被改建為博物館,結束了482年的清真寺歲月。

然而上述去宗教的現代化結構有一巨大天敵:民主改革。凱末爾於二戰前夕去世,面對隨後的冷戰對峙,土耳其選擇加入美國與北約陣營,從而被迫服膺西方要求,開放黨禁、放寬言論與新聞自由。在此態勢下,過往凱末爾以一己權威營造的肅殺氛圍開始鬆動,長年位處邊緣的政治勢力悄然崛起,其中既有自由主義、庫爾德民族主義,也有沉默已久的伊斯蘭。

土耳其國父穆斯塔法·凱末爾(1881-1938)。(維基百科公有領域)

1996年繁榮黨(Welfare Party)上台,土耳其的政治伊斯蘭正式崛起,儘管其於一年後便因軍人干政而下野,卻在埃爾多安等人另起爐灶下,以正義與發展黨(AKP)的面貌重歸政壇,並自2002年起執政至今。如今的凱末爾黨人已難藉軍事幹政,失勢漸成定局。

而隨着政治主軸移轉,伊斯蘭文化也同時回潮,曾經禁止女學生穿戴頭巾的大學,如今放眼望去盡是以巾覆髮的景象,親伊斯蘭的媒體與頻道也有增加趨勢。回顧過往,曾是立國基礎的世俗化,如今倒像是段尷尬的歷史變態期。

解放聖索菲亞象徵的歷史主體

然而伊斯蘭旗幟下裹挾的,並非只有對宗教的嚮往,更藴含土耳其的主體更迭。

當年凱末爾軍功壯盛、一呼百應,自然舉國無人質疑「土耳其應該加入歐洲」的想望。但經過多年接觸,土耳其始終被拒歐盟門外,在歐的土耳其移民也不被視為「歐洲人」,關係挫敗激化了文化自卑,終令土耳其發生反彈,欲藉過往歷史建構自尊與新主體,從而導致了新奧斯曼主義的崛起。

2020年7月10日,埃爾多安恢復聖索非亞的清真寺地位後,民眾在寺前廣場上禮拜。(Reuters)

在此視野下,土耳其的「歐洲夢」逐漸溶解,「帝國夢」則方興未艾,寄託其上的,既有再做伊斯蘭領袖的想象,也有經略中東與巴爾幹的野心。此一思潮恰逢土耳其經濟起飛、阿拉伯世界動亂,受到數倍加成,如今已是構成國家記憶與外交政策的重要基石。在此脈絡下,兼具帝國與宗教意義的聖索菲亞,自然被推到了國內輿論的風口浪尖。

此前西方雖有「解放聖索菲亞」的口號,卻細微至極、宛若無聲,倒是土國近年共鳴漸強,只是其意欲解放的並非教堂身份,而是清真寺。2015年攻克君士坦堡紀念大典上,已有不少穆斯林在博物館的廣場上舉行晨禱;2018年土耳其伊斯蘭協會申請在館內舉行禮拜遭拒;2019年埃爾多安公開提出改制聖索菲亞的計劃;2020年,最高行政法院終於鬆開雙手,博物館的封印由此碎裂。

由短期視角觀之,埃爾多安此舉自有應付選舉與經濟的民粹考慮;但長遠來看,卻也足以代表曾被壓抑近百年的身份之鳴。如今聖索非亞再成清真寺,土耳其叩問的不僅有前來聲討的西方國家,更有過去,那一心一意「想做西方」的自己。

【神殿爭奪戰.千年爭議再起 聖索菲亞的當代難題】

世界說 撰文:伍振中 2020-07-21 19:32

半圓頂上的馬賽克鑲嵌的聖母畫像、刻寫着阿拉伯書法的大圓鑲板,見證着千年以來西歐與近東之間的宗教衝撞與融和。巍然屹立於歐亞隙縫的「聖索菲亞」(Hagia Sophia),維持八十多年的平靜,到了今天似乎又起風浪。 土耳其總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdoğan)在7月10日簽署命令,決定將擁有一千四百多年歷史的聖索菲亞博物館,由現今的文化觀光用途,還原成八十多年前的清真寺,並將於7月24日開放予信徒禮拜祈禱。這對於文化遺產保育,其歷史及政治含意,多添一份撲朔迷離。

自現代土耳其立國以來,世俗化國策使聖索菲亞一直保持「博物館」的中性身份─參觀者毋須講求宗教價值、不用遵循宗教儀式,只需對鬼斧神工的建築工藝、源遠悠久的歷史文化懷着仰慕之心。

然而,今後聖索菲亞將會出現變化。土耳其最高行政法院國務委員會(Council of State)在7月10日判決,於國父凱末爾時代頒布、把聖索菲亞清真寺改為博物館的內閣法令無效。總統埃爾多安同日簽署行政命令,把博物館重新變回清真寺,第一次禮拜日期將會定於7月24日,主管機構亦由文化旅遊部轉為宗教事務局。

聖索菲亞集兩教建築美學與宗教遺跡於一身,是土耳其首屈一指的旅遊名勝。(AP)

博物館、大教堂,還是清真寺?

追源溯流,聖索菲亞為何既是「大教堂」又是「清真寺」,又何來「博物館」一說?如此複雜混淆的稱呼,正反映其錯綜複雜的歷史,非一時三刻可理順。

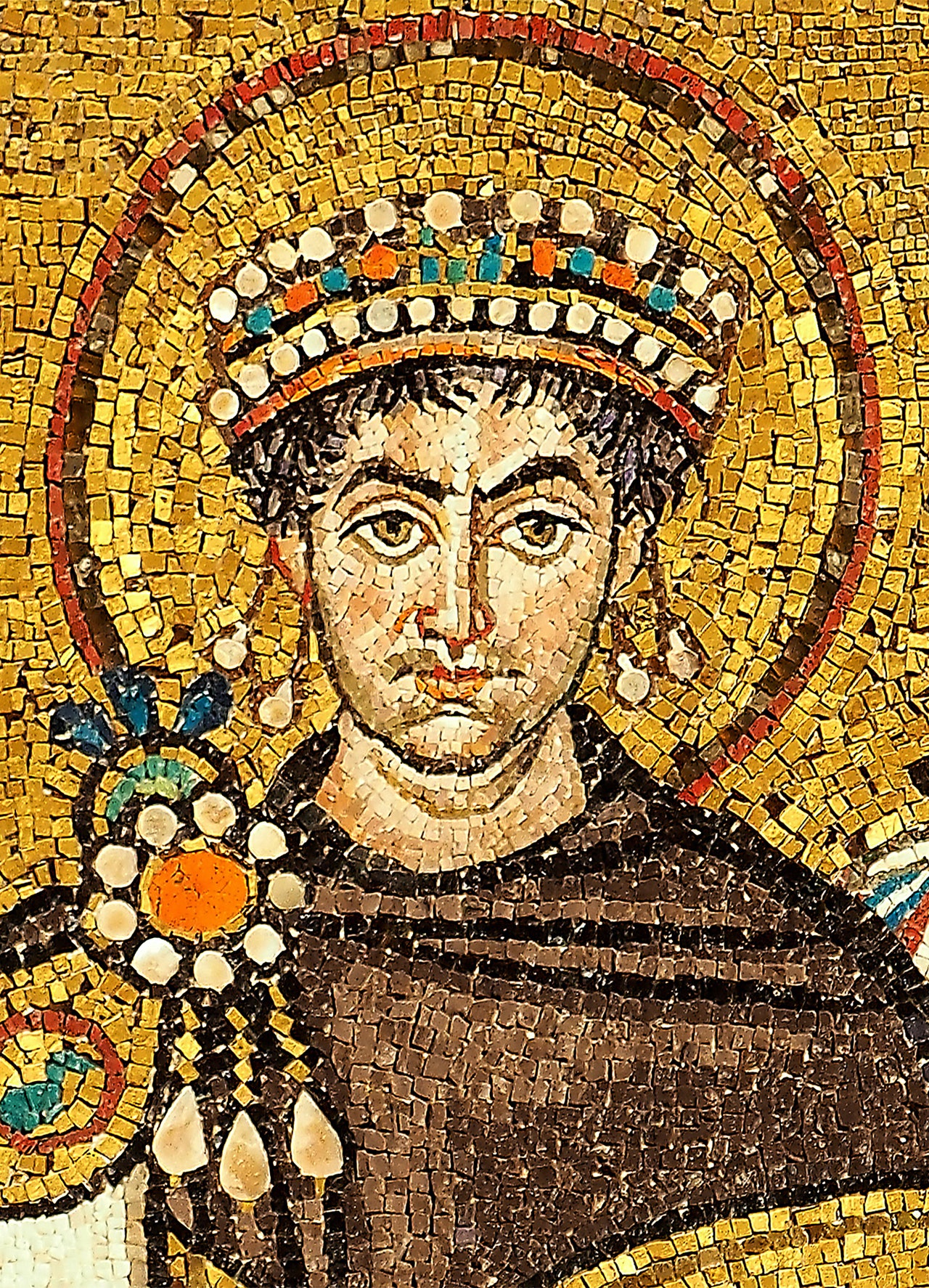

公元六世紀,*拜占庭帝國皇帝查士丁尼一世(Justinian I)要求在首都君士坦丁堡(Constantinople)興建聖索菲亞大教堂。原址已先後兩次興建大教堂,惟皆遭破壞損毀,現存建築是查士丁尼一世所興建的第三代大教堂。他委任建築師安提莫斯(Anthemius of Tralles)和伊西多爾(Isidore of Miletus)於532年正式動工,花了五年時間建成這座正教會牧首大教堂,也是當時世界上最大的教堂。十三世紀初,十字軍第四次東征攻陷君士坦丁堡,聖索菲亞大教堂一度成為羅馬天主教會的主教座堂,持續了五十七年。拜占庭軍隊重奪君士坦丁堡後,重新修繕聖索菲亞大教堂。

*拜占庭帝國:亦即東羅馬帝國。330年,君士坦丁大帝(Constantine the Great)在後稱君士坦丁堡的拜占庭建立「新羅馬」,謀求在東方建立新的政治中心。東西羅馬分治後,東羅馬逐漸發展出以希臘文化、希臘語及東正教信仰為主的獨特文化主體,而且與西羅馬截然不同。1453年,奧斯曼帝國攻陷君士坦丁堡,拜占庭帝國滅亡,國祚約1480年。

拜占庭帝國皇帝查士丁尼一世(Justinian I)

1453年是歷史性的一年。這一年,君士坦丁堡陷落,這座歐亞第一大城亦首度落入穆斯林手中,從此劃歸伊斯蘭世界版圖。攻陷君士坦丁堡的奧斯曼帝國蘇丹穆罕默德二世(Mehmed II)並以之為首都。

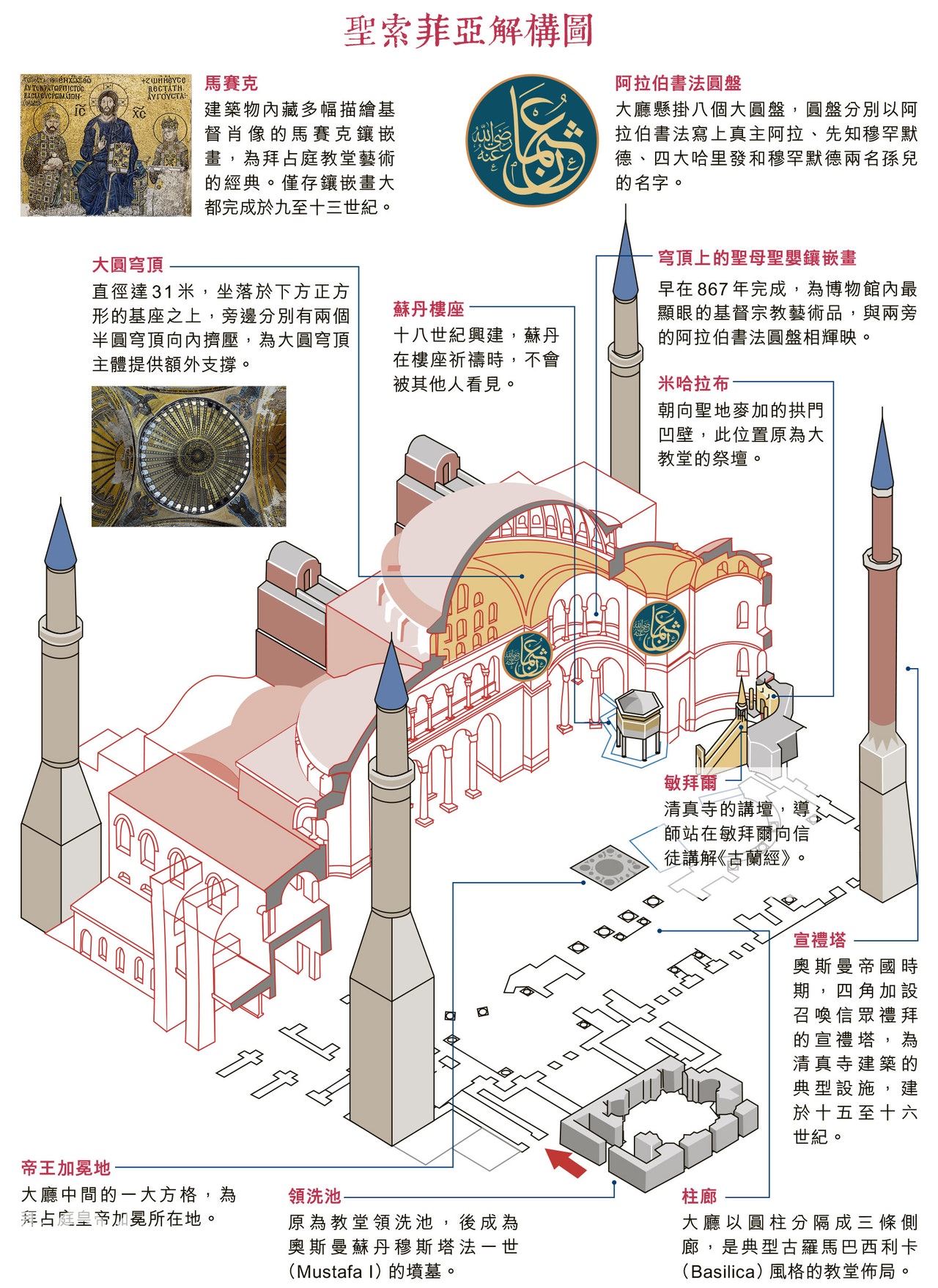

與攻陷其他地方後大肆搜刮的行為不同,奧斯曼土耳其人進入君士坦丁堡後,並沒有粗暴地將聖索菲亞大教堂夷為平地,反而將它變成清真寺,以灰泥與漆遮蓋建築物內的拜占庭馬賽克壁畫和基督宗教肖像,所有與基督宗教有關的雕像、聖物、祭壇等皆被搬走。

奧斯曼帝國統治時期,歷任蘇丹不斷在寺內加建一些宗教設施及裝飾,譬如朝向聖地的拱門凹壁(米哈拉布)、講壇(敏拜爾)、蘇丹樓座等,最顯著的就是在主建築四周,增建四座宣禮塔。從此,聖索菲亞也就變成了「阿亞索菲亞大清真寺」(Great Mosque of Ayasofya)。

(香港01製圖)

阿亞索菲亞大清真寺屹立接近五百年,直至二十世紀,第一次世界大戰後,奧斯曼帝國瓦解。「現代土耳其國父」凱末爾(Mustafa Kemal Atatürk)在1923年於安卡拉(Ankara)正式建立土耳其共和國世俗政權,並把君士坦丁堡改名為伊斯坦堡(Istanbul)。

凱末爾認為,將阿亞索菲亞大清真寺變成博物館,開放給遊客參觀,正是向世界宣揚土耳其迎向世俗化的決心,進一步融入當時先進的西方文明世界。於是,土耳其行政當局在1934年11月24日正式決議,將這座建築由宗教場所改作文教及觀光機構用途。1935年2月1日,聖索菲亞博物館正式向公眾開放,並在1985年被聯合國教科文組織納入世界文化遺產。

曾被用作清真寺,惟後人皆不忍擦掉匠心獨運的基督宗教藝術品。(AP)

千載藝術結晶成兩教聖堂

也許單靠敘述歷史,不足以闡明聖索菲亞的舉世無雙及珍貴之處。

到了今天,人們站在聖索菲亞博物館,得以同步看到金色圓頂上的聖母聖嬰鑲嵌畫、描繪基督的馬賽克、寫着先知穆罕默德及諸位哈里發名字的阿拉伯文書法圓盤、向着麥加朝拜的米哈拉布等橫跨兩教的藝術品及建築。

聖索菲亞博物館正廳上方的大圓頂,直徑達31米,營造出莊嚴神聖的佈局。本身大圓穹頂的建築技術,正是古羅馬人享負盛名的技藝─羅馬萬神殿直徑達43米的巨大穹頂,在建築史的地位無出其右。至於呈長方形的大廳亦見以廊柱分割開的側廊,基本沿用古羅馬巴西利卡(Basilica)風格的教堂佈局。大廳一共使用107根石柱,且多採用源自古希臘講求華麗裝飾性的*科林斯柱式(Corinthian Order)。建立於拜占庭帝國盛極時期的聖索菲亞大教堂,正是繼承古典建築技藝的拜占庭建築典型。

*古希臘人針對神殿建築的支撐石柱發明了三種主要柱式。第一種是柱頭簡單平實的多利克柱式(Doric Order);第二種是柱頭細長高雅、擁有一對卷渦的愛奧尼柱式(Ionic Order);第三種則是柱頭華麗、細緻雕刻的科林斯柱式。科林斯柱式很少出現在希臘建築,反而在後來的羅馬建築較常出現。

(香港01製圖)

聖殿與博物館意義大不同

聖索菲亞兩教合一的獨特性,加之體現西方古典建築技藝的精華,價值不言而喻。埃爾多安政府的最新決策,卻令這座建築的未來充滿詭譎。基督宗教元素可會被抹去或掩埋?遊客又會否錯過參觀部份珍貴文物的機會?

把聖索菲亞改作清真寺,如果保留建築及工藝的完整性,從人類文明保育的層面而言並無傷害。世界遺產之中,大約兩成保留了宗教或朝聖用途,包括梵蒂岡建築群及伊朗的伊斯法罕聚禮清真寺(Jameh Mosque of Isfahan)。文化保育專家最主要的憂慮在於聖索菲亞是否全天候用作參拜,以及會否遭到修葺或改裝。世界建築文物保護基金會(World Monuments Fund)副主席Jonathan Bell表示,他們首要關注的是土耳其當局會否跟外界保持足夠的溝通,並繼續容許大眾進入該座世界遺產,「它作為宗教場所的同時,在全面保障之下,仍可繼續充當世界遺產的角色。」一切仍有待觀察。

伊朗的伊斯法罕聚禮清真寺(Jameh Mosque of Isfahan),既是可供遊客參觀的世界遺產,亦保留了宗教或朝聖用途。(路透社)

在一千五百年的歲月裏,佔領這塊土地的君王都不欲將其摧毁,只是佔據它,作為珍而重之的聖殿。正如奧斯曼蘇丹當日攻下拜占庭城巿,先把主要的基督教堂改變成清真寺,這對於心繫「奧斯曼復興」的埃爾多安來說,「改變」聖索菲亞是莫大的政治象徵。在歷史循環裏反反覆覆地變更角色,也許是宏偉的聖索菲亞最淒美的命運。

【「新奧斯曼」復興夢 訴諸軟實力的泛伊斯蘭化 】

世界說 撰文:伍振中 2020-07-21 19:32

將聖索菲亞博物館的用途改為清真寺,最初是由土耳其一個宗教團體首先向法院提出訴訟。到了7月初,土耳其最高行政法院國務委員會決定審議訴訟,其後裁定,1934年終止聖索菲亞用作清真寺用途的內閣決議,並不符合法律。總統埃爾多安在裁決結果出爐後,立刻宣布聖索菲亞博物館,在數天內就變回八十多年前的清真寺狀態,一招快刀斬亂麻,埃爾多安也許盤算已久。

埃爾多安宣布聖索菲亞博物館將改作清真寺用途後,與一眾官員拜訪當地。(AP)

土耳其作家、2006年諾貝爾文學獎得主帕穆克(Orhan Pamuk)向BBC形容,土耳其的決定,把一些土耳其人認為自己屬於世俗派穆斯林國家所感受到的「光榮」,白白奪走了。 「成千上萬像我一樣的世俗派土耳其人,聲嘶力竭地反對(聖索菲亞博物館變為清真寺),惟他們的聲音一直不被聽見。」帕穆克說道。

1923年,凱末爾帶領土耳其共和國獨立,並成為共和國第一任總統。他隨即大刀闊斧進行一連串世俗化改革,包括廢除哈里發制度,建立政教分離的憲法;以拉丁文字書寫土耳其文;鼓勵穿戴西方服飾,拋棄奧斯曼傳統衣履……在全盤西化的二十世紀,土耳其的近代地緣定位總是被視為「西方盟友」,積極參與北約等由西方國家主導的政府間國際組織。

(香港01製圖)

縱使土耳其政制多年來仍遵從世俗化方針,然而,自埃爾多安在2003年上台以來,土耳其的身份認同開始產生質變,漸漸走上一條伊斯蘭化、民族主義道路,部份與凱末爾定下來的世俗化國策愈趨背道而馳。這些質變,尤其反饋於國內社會政策及對外文化輸出兩方面。

不過,支持「奪回」聖索菲亞的土耳其人卻不少。據親政府媒體《Yeni Şafak》一個月前公布的民調顯示,約73%的土耳其民眾支持把聖索菲亞變回清真寺,反對的僅22%。這個結果,也許是埃爾多安過去十數年來「深耕細作」的成果。

埃爾多安在2003年上台以來,漸漸走上一條伊斯蘭化、民族主義道路。圖為疫情下的伊斯坦堡。

栽培虔誠世代 文教工作潛移默化

目前,土耳其24歲以下人口超過四成。在2000年以後出生的一代,從出生開始已經在埃爾多安掌權下生活。自2012年開始,埃爾多安便投入了數以十億美元在宗教教育之上,包括通過一項新教育法,增加*伊瑪目哈蒂普學校(Imam Hatip School)佔整體初中、高中學校數目的比例,希望培養下一代成為「虔誠世代」(pious generation)。

*土耳其國內中學教育系統的學校類別,設立此類學校的原意是以職業為導向,旨在訓練年輕人成為將來的伊瑪目、教士。自上世紀五十年代設立此類學校以來,它們與土耳其世俗化國策是否有所衝突,一直存有爭議。 埃爾多安任內亦先後通過解除女性在學校不能穿戴頭巾(Hijab)的禁令,土耳其人過往需嚴謹恪守此禁令;又將奧斯曼土耳其語納入宗教學校的必修課程。

儘管進程緩慢,在世俗與保守兩條道路之間不斷拉鋸。但國內外的觀察家大多同意:重新復興土耳其人的伊斯蘭與奧斯曼雙重身份認同,是埃爾多安領導土耳其以來念茲在茲的最終夢想─甚至不惜挑釁鄰國。

埃爾多安任內通過解除女性在學校不能穿戴頭巾(Hijab)的禁令。(路透社)

2017年,土耳其與阿聯酋外交關係轉冷,阿聯酋外長阿勒納哈揚(Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan)在社交媒體上發帖形容奧斯曼帝國將軍*法赫里帕夏(Fahreddin Pasha)在麥地那搶掠平民。此說法引起安卡拉政府極度不滿,遂於同年10月,將市內阿聯酋大使館所在的兩條街道,分別改名為「法赫里帕夏街」(Fahreddin Pasha Street)和「麥地那守護者大道」(Medine Müdafii Ave)。

*法赫里帕夏是奧斯曼帝國的著名將領,1916至1919年期間掌管聖城麥地那。他在第一次世界大戰的麥地那圍城戰中,力抗阿拉伯及英國聯軍,因而被稱為「麥地那守護者」(土耳其語:Medine Müdafii)。

埃爾多安形容,法赫里帕夏在戰爭期間保護了先知穆罕默德留下來的神聖遺蹟,阻止英國殖民者的入侵。是次命名風波的導火線雖然是土阿之間的外交事務衝突,但背後則反映出,埃爾多安一直希望得到闡釋歷史的權力─至少是面向國內民眾的演繹版本,藉此恢復昔日奧斯曼帝國統治阿拉伯半島與鞏固民族主義的一體性。

推清真寺外交 地中海泛伊斯蘭化

當然,埃爾多安不但集中經營國內的「奧斯曼復興夢」,還轉化為外交影響力,實行文化輸出。《大西洋》(The Atlantic)雜誌去年6月1日刊登的文章提到,土耳其正在以援建清真寺的方法,向全球輸出以奧斯曼伊斯蘭文化為核心的軟實力。

過去十年,土耳其援助阿爾巴尼亞建成了巴爾幹半島最大的清真寺;協助加納在首都阿克拉(Accra)建成佔地達40英畝的國家清真寺;又在吉爾吉斯首都比什凱克(Bishkek)興建中亞最大的清真寺。據統計,安卡拉當局至少在海外25個國家,出資協助興建超過100座清真寺。

土耳其協助吉爾吉斯興建中亞最大的清真寺。(Getty Images)

土耳其政府還有專門的公營海外援建發展機構TİKA,負責統籌及出資,協助修繕改建部份散落在各國的奧斯曼古建築,譬如位於保加利亞東北部城市拉茲格勒(Razgrad)、擁有500年歷史的易卜拉欣帕夏清真寺(Ibrahim Pasha Mosque);波斯尼亞和黑塞哥維那多座在上世紀九十年代內戰期間遭破壞的奧斯曼古橋及清真寺,也是由TİKA親自出資修復。

雖然這些國家在國際舞台上未必有巨大的影響力,但土耳其意欲復興地中海沿岸的泛伊斯蘭化,樹立區域形象,這些位於前奧斯曼帝國疆土範圍以內或擁有大量穆斯林人口的國家,自是埃爾多安拉攏施恩的對象。

今次事件的主角聖索菲亞,實為土耳其伊斯蘭與奧斯曼兩大身份認同結合的偉大結晶,而且它正正傲然挺立在昔日帝國首都伊斯坦堡之心臟地帶,試問國內伊斯蘭保守派,甚至連埃爾多安自己,怎會不希望將這座建築物置換成宣揚意識形態和民族身份認同的工具? 儘管將會引來更多國際迴響,但欲實踐「新奧斯曼之夢」的埃爾多安,想必早已將這些變數計算在內。

*上文節錄自第223期《香港01》周報*

埃爾多安(中)在今次「聖索菲亞」神殿爭奪戰再下一城,距離「新奧斯曼」復興夢又再近一步。(路透社)