【病毒,那條靜止的河流】-*新浪科技綜合*

【病毒,那條靜止的河流】-*新浪科技綜合*

2020年02月04日09:02

來源:科學大院

病毒有毒嗎?病毒算是生命嗎?病毒是怎樣讓人生病的?有藥物能殺死病毒吧?病毒跟病菌有什麼區別?

讀了那麼多談冠狀病毒的文章,可你真的了解病毒嗎?本文或許能幫你重新認識病毒。

生命的類似物

什麼是生命?

如果世界上沒有病毒存在的話,上面這個問題的答案就很簡單了——生命都是由細胞構成的。

無論是單細胞的細菌、古菌、真菌,還是多細胞的絕大多數動植物,它們的生命活動都離不開細胞這個基本單元。

細胞的意義在於,它將“生命”這個概念圈在了細胞膜這樣一道“圍牆”裡:

牆內生機盎然,蛋白質催動著千萬種生化反應,吸收利用能量,合成分解生物分子,維護複製遺傳信息,有序度不斷增加。

牆外的世界則是生命的荒原,能量從高峰流向低谷,無序度不斷增加。

在細胞膜這樣一道“圍牆”裡,生機盎然

在細胞膜這樣一道“圍牆”裡,生機盎然然而,病毒的存在給科學家們出了一道難題,讓生命的定義變得模糊不清,因為它既像是生命,又不像是生命。

首先,從構成上來講,病毒像所有細胞生命一樣是由蛋白質、核酸、磷脂這些生命分子組成的。

這就意味著它們也是高度有序的存在,是消耗能量才能生成的產物。

其次,病毒也像細胞一樣利用核酸分子來保存遺傳信息。

有些種類的病毒利用脫氧核糖核酸(DNA)作為遺傳物質,有些則是用核糖核酸(RNA)作為遺傳物質;有些病毒種類利用的核酸是單鏈,有些則是雙鏈。相比之下,細胞則要統一得多,無論是什么生命形式的細胞,遺傳物質都是雙鏈DNA,而RNA大體上只作為從DNA到蛋白質的中間環節而存在。

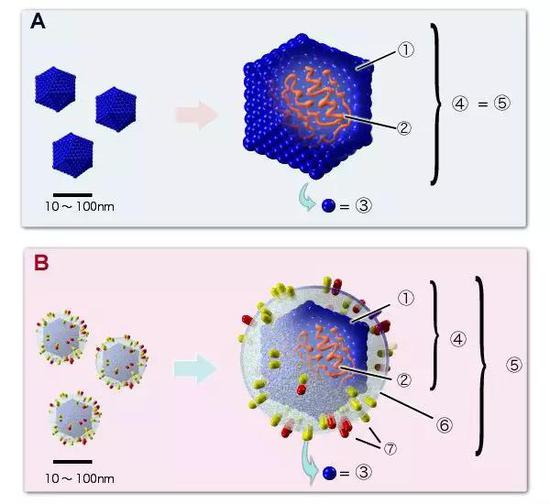

甚至,病毒也有自己的“圍牆”,以保持自己這個生命世界的獨立完整。包圍細胞的圍牆各式各樣,但一定都會具有由磷脂分子組成的細胞膜,上面還插有不少蛋白質,起著物質通道或信號探測器的作用。

病毒的圍牆更是千差萬別,但與細胞正相反的是,一定都會有一層完全由蛋白質分子組成的殼,稱為衣殼。

相對於柔軟、流動的細胞膜而言,病毒的蛋白衣殼是堅實而固定的,還常常會搭建成正二十面體或螺旋體等結實的幾何構型。

A。無包膜病毒;B。具包膜病毒。①衣殼,②核酸,③殼粒,④核衣殼,⑤病毒體,⑥外套膜,⑦刺突蛋白(圖片來源:維基百科)

A。無包膜病毒;B。具包膜病毒。①衣殼,②核酸,③殼粒,④核衣殼,⑤病毒體,⑥外套膜,⑦刺突蛋白(圖片來源:維基百科)靜止的河流

儘管有著如此之多的相似之處,但病毒與細胞還是有一些本質上的差異。

其中最重要的一點就在於能量的流動性上:如果說細胞是流動的生命,那麼病毒只能算是靜止的河流。

為什麼這麼說呢?讓我們回到“什麼是生命”這個問題上來,有人說:生命就是活的東西。

那麼再追問一句:什麼算是“活”呢?顯然,能否運動不是一個標準。

不要說植物這些基本不會運動的生物,就連動物之中也有很多物種是一生固定不動的。

但是,不管是什么生命形態的細胞,它的“圍牆”之內一定是活的。

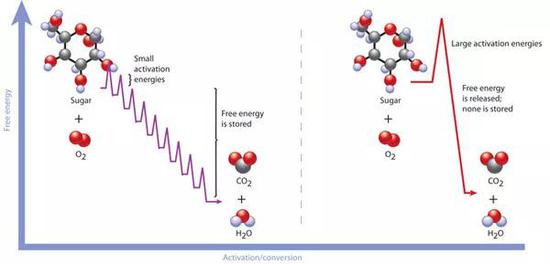

細胞會直接利用葡萄糖這樣的能量物質,或者像植物一樣獲取光能,然後再利用這些能量完成千千萬萬不同的生物化學反應。

一個小小的細胞裡,小到兩三個原子組成的氧分子與二氧化碳,大到數以萬計的原子組成的蛋白質或核酸分子,它們都在不停地分解合成,再分解,再合成,周而復始,生生不息。

左:葡萄糖分子在細胞內逐級氧化,可控釋放能量;右:葡萄糖通過燃燒劇烈釋放能量(圖片來源:http://www.nature.com/)

左:葡萄糖分子在細胞內逐級氧化,可控釋放能量;右:葡萄糖通過燃燒劇烈釋放能量(圖片來源:http://www.nature.com/)哲學家總是說:你不可能兩次跨過同一條河流。生物學家則會說:你不可能兩次看到同一個細胞。

因為此細胞非彼細胞:上一次看到的細胞裡的分子大都已經分解消失,又被一模一樣的新合成出來的分子所取代了。

這是一個消耗能量的過程,也是生命所謂“活”的實質所在。

從這個意義上來講,病毒是“死”的。

病毒只是把承載遺傳信息的核酸分子,以及少量對啟動複製過程有用的蛋白質分子,包裹在了一層蛋白質衣殼的硬殼之中而已。

有些種類的病毒還會再在外麵包上一層類似細胞膜的包膜,能夠起到偽裝自己的目的。

在病毒顆粒中,不存在正在進行的生物化學反應,沒有能量的流動,也沒有物質的合成分解,是一條“靜止的河流”。

終極寄生者

病毒這樣一個“死”的生命碎片,如果離開“活”的生命,那就永遠只能保持“死”的狀態。

縱使病毒有遺傳信息,卻沒有復制遺傳信息的分子機器,也沒有生產更多衣殼蛋白的分子機器,也就沒法組裝出新的病毒顆粒來。

但是,幹這些活兒的分子機器在活細胞裡都有。於是,病毒必須要入侵活細胞,利用活細胞的分子機器,以及能量和物質,才能生產出更多的病毒顆粒來。

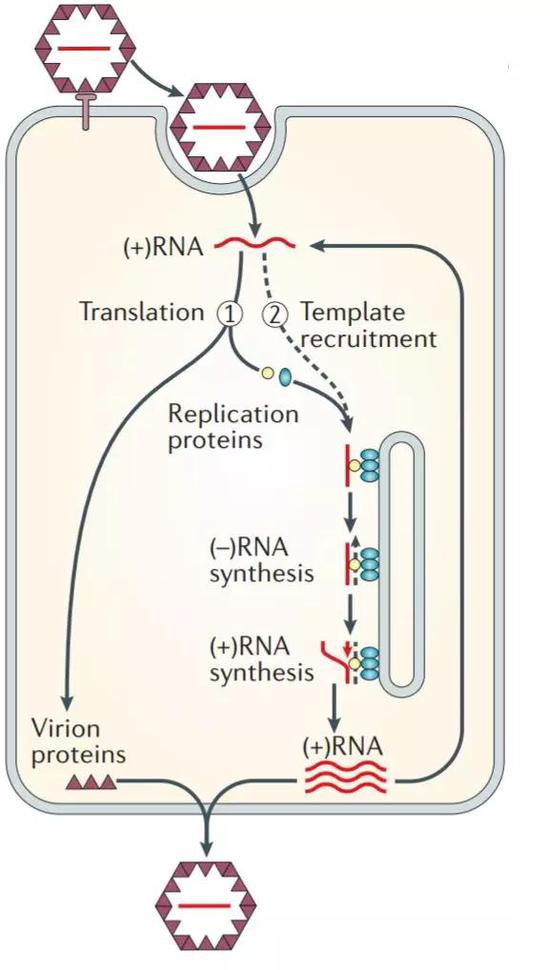

不過,從進化的角度來看,病毒顯然有著多種不同的進化起源,因為它們利用細胞的方式迥然不同。咱們不妨簡單看看幾種RNA病毒的不同騙術。

首先是正義單鏈RNA病毒。冠狀病毒科就屬此類,包括能夠感染動物的冠狀病毒,會引發我們普通感冒的溫和的冠狀病毒,以及導致了SARS、MERS和此次疫情的三種厲害的冠狀病毒。

它們的遺傳物質都是一條長長的RNA單鏈,入侵細胞後扮演了信使RNA的角色,欺騙細胞以它們為模板來生產病毒的蛋白質,基本算是騙術中的小兒科了。

正義單鏈RNA病毒侵染細胞並複制的過程(圖片來源:Nature Reviews, 2006,4:371-82)

正義單鏈RNA病毒侵染細胞並複制的過程(圖片來源:Nature Reviews, 2006,4:371-82)與正義單鏈RNA病毒相對應,自然就有負義單鏈RNA病毒,其中包括了很多可怕的病毒,比如狂犬病毒和埃博拉病毒。

它們的遺傳物質雖然也是RNA單鏈,但是如果直接拿來生產蛋白質的話,核醣體機器一定“讀不懂”。

因為它們的RNA單鏈相當於細胞信使RNA的互補鏈,無法直接翻譯成蛋白質的肽鏈。

所以這類病毒的RNA進入細胞後,要先通過病毒自己帶進來的RNA聚合酶,生產出互補的正義鏈,才能誘騙細胞開始生產病毒蛋白。

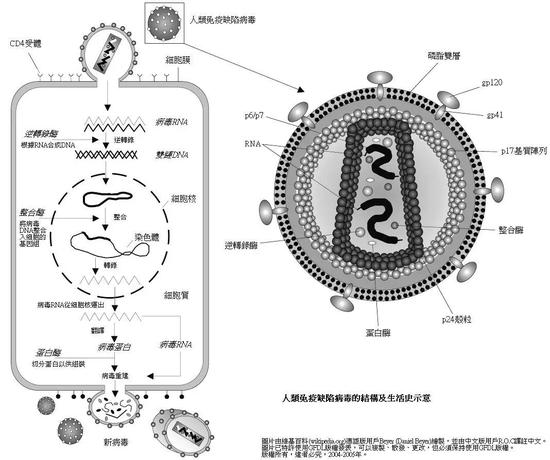

最不客氣的一類是極其特殊的正義單鏈RNA病毒,被稱為逆轉錄病毒,其中就有艾滋病毒等嚴重危害人類健康的殺手。

它們或許是覺得自己帶的那點兒單鏈RNA直接用來生產的話效率太低,於是進化出了更複雜的騙術。

要知道,當細胞需要迅速提高某種蛋白的產量時,一個主要辦法就是提高相應基因的轉錄水平,轉錄出更多的信使RNA送到細胞質中,讓更多的核醣體同時開工。

然而一個病毒顆粒中卻只有一條RNA,僅靠它自己的話,建立病毒大軍的事業得乾到什麼時候去啊?

逆轉錄病毒逆天改命,能夠利用自帶的逆轉錄酶,以自己的基因組RNA為模板,合成出對應的DNA來。這個過程就叫做“逆轉錄”,因為它逆轉了從DNA轉錄為RNA的“中心法則”。

最終,病毒製造的DNA會被送入細胞核,整合到宿主細胞自身的基因組中。如此一來,細胞就會源源不斷地“主動”替病毒轉錄出更多信使RNA來,大大提升了生產新病毒的效率。

這也是艾滋病人終身很難擺脫艾滋病毒的原因,因為就算能把所有艾滋病毒都清除掉了,它們的基因仍舊在部分身體細胞裡潛伏著。

HIV的生活史(圖片來源:維基百科)

HIV的生活史(圖片來源:維基百科)如果我們非要把病毒看作是一種生物,那麼它就是徹頭徹尾的寄生生物。

一般的寄生生物往往只利用宿主的某種行為或身體的某個部分,而病毒利用的是宿主細胞的分子機器,甚至還能把自己的基因整合到宿主的基因組裡。

毫無疑問,病毒配得上“終極寄生者”的稱號。

病毒無毒但是有害

病毒,病毒,是不是靠毒素讓人生病的呢?

其實有很多致病細菌的確會釋放一些有毒性的毒素小分子,令我們的部分身體機能被破壞,由此生病。

反而“病毒”這名字是個大大的“冤假錯案”,因為病毒其實是無毒的,並不會直接生產什麼毒性物質。

但是,病毒的殺傷力的確比細菌大得多。雖然病毒的“目標”僅僅是為了盡可能多地複制自己,可結果卻是讓細胞崩潰瓦解。

細胞被病毒侵染之後,能快速生產出數量眾多的病毒顆粒,具體數目因病毒不同而差異巨大,從數十個到數十萬個不等。

無論數目多少,這些新病毒的生產過程都會把細胞自身的能量和物質儲備耗盡。

最終,當這些病毒從細胞釋放出去時,也就導致了細胞膜的徹底破裂。

隨著病毒在宿主體內的傳播擴散,細胞一個接一個失去功能,死亡瓦解,宿主也就生病了。

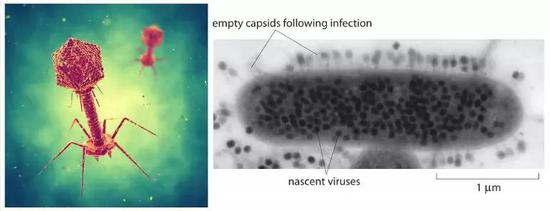

左:噬菌體示意模型;右:細菌細胞中塞滿了新生產的噬菌體(圖片來源:http://book.bionumbers.org/)

左:噬菌體示意模型;右:細菌細胞中塞滿了新生產的噬菌體(圖片來源:http://book.bionumbers.org/)比如以細菌為攻擊目標的噬菌體,會造成細菌細胞的破裂和死亡。這種長得像外星飛船一樣的病毒是生物學實驗中細菌培養的大敵。

再比如令人聞之色變的埃博拉病毒,會無差別地攻擊各種人體細胞,令身體組織從內部瓦解,變得血肉模糊,所以它導致的疾病才會得名“出血熱”。

當然,病毒也有其他很多危害健康的方式。比如肝炎病毒反复殺傷肝細胞之後,肝臟會產生類似於傷疤的組織,逐漸累積就導致了肝臟纖維化,最終使肝臟失去生理功能。

艾滋病毒則是專門侵害免疫系統中的重要衛士T細胞,通過殺死這些細胞讓免疫系統癱瘓。所以有很多艾滋病人是由於免疫系統的失效而死於一些罕見的細菌或真菌感染。

還有一些病毒會導致宿主細胞癌變,從而危害人類健康。比如宮頸癌患者當中有90%以上都是由於人類乳頭瘤病毒感染所導致的。

禦毒有術

雖然病毒如此可怕,但細胞生命並非沒有對付它們的辦法。

病毒在地球上存在的歷史已經很悠久了,很可能與細胞的歷史一樣悠久。可以說,它們是與各種細胞生命共同進化而來的,所以細胞生命也就有了各自對付病毒的奇妙辦法。

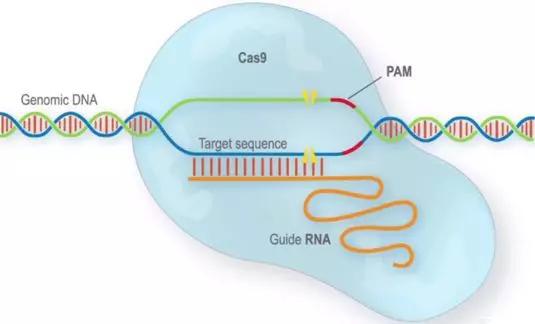

細菌雖然只有一個細胞,不可能建立什麼免疫系統,但是它們在進化中“學會”了將遭遇過的噬菌體的一部分DNA片段儲存到自己的基因組中,稱為CRISPR區域。

未來如果在細胞質內檢測到序列與CRISPR相匹配的核酸片段,就說明自己又被同樣的噬菌體入侵了,於是會發動一種稱為Cas9的酶,去篡改破壞噬菌體的DNA,也就打亂了噬菌體複製自己的生產計劃。

藍色“大塊頭”就是Cas9酶,可以“破壞”DNA(圖片來源:https://www.manlitphil.ac.uk)

藍色“大塊頭”就是Cas9酶,可以“破壞”DNA(圖片來源:https://www.manlitphil.ac.uk)實際上,CRISPR/Cas9這套系統已經被科學家們當成一種基因編輯技術而廣泛應用了。

人體的免疫系統也有豐富的手段來對抗病毒。第一道防線是先天免疫,指的是細胞內部的各種機制,與細菌的抗病毒手段有類似之處。

第二道防線則是獲得性免疫,也就是後天獲得的免疫能力。如果我們的身體見過某種病毒,體內會產生相應抗體,能夠識別病毒顆粒並把它們包裹起來,阻止它們對目標細胞的識別對接。

這就是我們需要打疫苗的原因。疫苗中是失去毒力的病毒,甚至只是病毒的一個小片段或是類似物,能夠把一些可怕病毒的樣貌提前“介紹”給我們的免疫系統認識,讓免疫系統記住它們,並產生相應的抗體。

流感疫苗(圖片來源:搜狐網)

流感疫苗(圖片來源:搜狐網)除了通過抗體中和病毒,免疫系統一旦發現有細胞已經被病毒侵染了,就會啟動殺傷細胞的機制來清除這些被“污染”的細胞。

然而這也是一把雙刃劍,在冠狀病毒引起的嚴重肺炎中,不少病人其實是死於自身免疫系統暴風驟雨般的強烈殺傷作用之下。

不死之身

有一句頗有哲理的話說:“你永遠也叫不醒一個裝睡的人。”因為他壓根就是醒的,又如何能被叫醒呢?

對抗病毒的道理與之多少有些類似。病毒本就是一條靜止的河流,是“死”的生命碎片,你又如何能殺死它呢?

實際上,回頭看看細菌以及我們自身免疫系統對抗病毒的辦法,無外乎兩種:要么就是阻止它識別併入侵細胞,要么就是在細胞內阻止它利用細胞的資源去生產新的病毒顆粒。

沒有一種生物有辦法破壞病毒的結構,甚至是直接殺死病毒。

於是,經過漫長進化歷程中無休無止的“軍備競賽”之後,很多病毒往往會與宿主之間達成一種“和平共處”的平衡態。

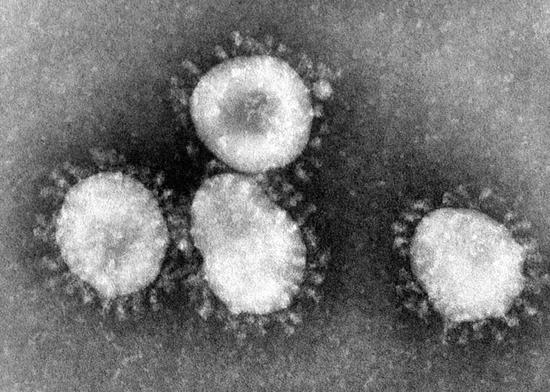

比如能夠造成普通感冒的鼻病毒(佔病因的50%以上)和溫和的冠狀病毒(佔病因的10%到15%),它們就會長期潛伏在我們的呼吸道中,只等我們的免疫力下降時就出來興風作浪,但只要我們的免疫力恢復正常就又會被壓制下去。

造成普通感冒的冠狀病毒的電鏡照片,病毒周圍有王冠一樣伸出的刺狀突起(圖片來源:維基百科)

造成普通感冒的冠狀病毒的電鏡照片,病毒周圍有王冠一樣伸出的刺狀突起(圖片來源:維基百科)不過,除了免疫系統,現代人類手中還有藥物。藥物能殺死病毒嗎?

很遺憾,答案同樣是否定的。我們其實還沒有任何一種藥物能夠致任何一種病毒於死地。

很多人生病了會求醫生給開一些抗生素,認為抗生素能殺死所有病原體。但實際上,抗生素類的藥物能殺死的只是細菌而已,有些也能殺死衣原體,但它們對病毒都是完全無效的。

目前上市銷售的抗病毒藥物採取的策略與我們的免疫系統一樣,要么就是阻止病毒對細胞的入侵,要么就是在某個步驟上阻斷細胞內的新病毒生產。

正因為如此,這些藥物對抗病毒的效果就沒有抗生素殺滅細菌的效果那麼好,很難做到立竿見影,往往只能在一定程度上抑制病毒的擴散。

此外,抗病毒的藥物也不像抗生素那樣具備廣譜性。如果你被細菌感染,醫生往往會直接開藥,不會去探究你到底是被哪種細菌感染的,因為臨床上常見的病菌大都能被主要的幾種抗生素殺死。

畢竟,無論哪種細菌,它都是細胞,有著總體上相似的生理機制。

病毒則不然,彼此之間的侵染機制和復制機制都差異極大。一種抗病毒藥物的思路往往很難推廣到其他種類病毒的研究中。

這也導致了抗病毒藥物的研究變得更加困難,藥物的適用面也很窄。

萬變不離其宗

抗病毒藥物還面臨一個困難,就是病毒的變異。

細胞中的核酸複製機器本就有一定的錯誤率,結果就是基因突變。或許,這是由於分子機器必然不可能精準;但這也有可能是進化選擇的結果,特意保留了一定的出錯率,因為只有出錯才會產生突變,才有了進化和改變的可能。

病毒在身體內擴散傳播的速度很快,在細胞中產生的新病毒顆粒又多,因此一代又一代不斷複製核酸序列的過程中,也就迅速累積了很多突變。正因為如此,病毒有著遠比動植物和細菌都要快的變異速度。

在病毒當中,像冠狀病毒和艾滋病毒這樣的RNA病毒變異速度尤其高。這是因為,細胞中並沒有RNA序列複製所需的分子機器,要由RNA病毒自已提供。

而進化選擇的結果令這些RNA病毒保留了一台出錯率極高的RNA複製機器,這樣就會讓它們的基因迅速突變,編碼出來的蛋白質千變萬化,從而逃避抗體的識別。

以艾滋病毒為例,它就是一種高速變異的病毒,以至於同一個艾滋病人身上的艾滋病毒竟然會有基因上的顯著差異,出現不同的版本。

正因為如此,我們的免疫系統很難鎖定艾滋病毒,有些抗艾滋病毒的藥物也會在臨床應用中逐漸失效。

這種高速突變還會使得不同種類的病毒之間偶然出現類似的短小基因片段。這就像是兩隻猴子隨意胡亂敲打鍵盤,總是有可能偶爾打出同一個單詞來。

最近有印度科學家對新型冠狀病毒的基因組進行分析,就因此鬧出了笑話,誤以為基因中有來自艾滋病毒的片段。

不過,變異也並非無限的。艾滋病毒再怎麼變異,也還是艾滋病毒,這是由於它的一些關鍵環節不能發生改變。

一旦這些環節發生改變,病毒就無法再侵染細胞,或是無法複製了。如果能夠抓住這些關鍵環節,就有希望找到抗病毒的藥物。

對于冠狀病毒來說,主蛋白酶就是它的一個關鍵環節。因為冠狀病毒那一整條長長的正義RNA鏈上串著多個基因,生產出的蛋白質也就會串在一起,像是長長的一串糖葫蘆。

這串糖葫蘆中的第一個叫做主蛋白酶,它就像是一把剪刀一樣,能夠把後面的蛋白質一個一個地切下來。如果有藥物能夠抑制主蛋白酶的活性,就有希望抑制冠狀病毒的複制。

近期,中科院生物物理研究所和上海科技大學的饒子和院士/楊海濤教授團隊已經成功獲得了2019新型冠狀病毒的主蛋白酶三維結構。這對其進一步的藥物研發是有重要意義的。

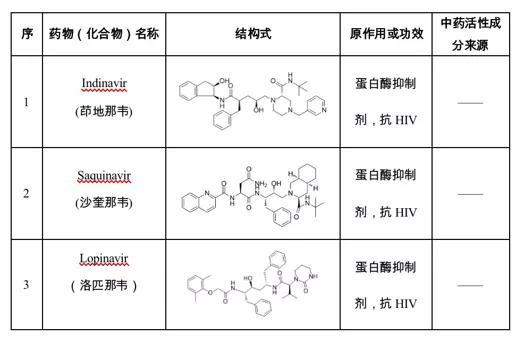

部分已被科學家篩選出來的小分子,其中蛋白酶抑製劑洛匹那韋已經用於新冠病毒肺炎的臨床治療中(圖片來源:科學網)

部分已被科學家篩選出來的小分子,其中蛋白酶抑製劑洛匹那韋已經用於新冠病毒肺炎的臨床治療中(圖片來源:科學網)