2019-11-29 12:15:40幻羽

*中庸哲學:在無奈的命運中如何思考存在+人生的道路在何方+誰問我是誰+如何看透這個世界+如何成為自己?*文:*郭世恒*

*中庸哲學系列(一):在無奈的命運中如何思考存在?*

文:*郭世恒* 2018-04-20 15:36

《中庸》一直被認為是四書中最具哲學性的著作,代表了儒家思想的理論性綱維。這部古典名篇,相傳出於孔子之孫子思之手,原收錄於《禮記》之中。宋朝時朱熹因其哲學性之高深精妙,將其抽出來獨立成篇,與《論語》、《孟子》和《大學》合稱四書。《中庸》卷首有「天命之謂性」一說,隱隱道出我們要探尋的是一條從天命到存在的道路。我們生在一個充滿無奈的時代,深感命運難以掌控。傳統中庸的智慧,或許可以幫助我們反思當下的處境和時代——這勢必是以「問題先行」的態度而展開經典重讀。

我們生在一個無奈的時代。很多經歷過香港光輝歲月的人或許都會慨嘆,我們的世界是從何時變得如此不可掌握?我們曾經相信努力是有回報的,只要安分守己、勤勞敬業就可以活得有尊嚴;我們曾經相信社會是有法治的,人不論貧富貴賤,在法律面前人人平等;我們曾經相信人生是有夢想和希望的,不然就跟鹹魚沒有任何分別。然而這一切是在什麼時候開始改變,變得一文不值,乃至變得荒謬?這些無奈使我們感受到,人生處處都在不可掌控的命運之中。命運使我們從心裡呼喊:人生的意義是什麼?存在的意義是什麼?當我們遭逢到生命的邊界時,那些好像離日常生活最遙遠的問題,卻在最真切的生命中向我們襲來。我們如何去思考自己的存在?

天命的來源

回望人類的歷史,這種無奈其實並不是我們的時代所獨有,從古希臘的悲劇到古印度的輪迴,人類永恒地遭遇著自己無法改變的命運。在中國,第一個把人的命運思考透徹的人可能就是孔子——一個熟悉到我們可能已經遺忘了的名字。在〈論語·為政〉篇之中,孔子這樣評價自己的一生:「吾十有五而志于學,三十而立,四十而不惑,五十而知天命⋯⋯」孔子對天命的重視可能不下於仁,以至於〈論語·堯曰〉篇這樣結束全書:「不知命,無以為君子也。不知禮,無以立也。不知言,無以知人也。」

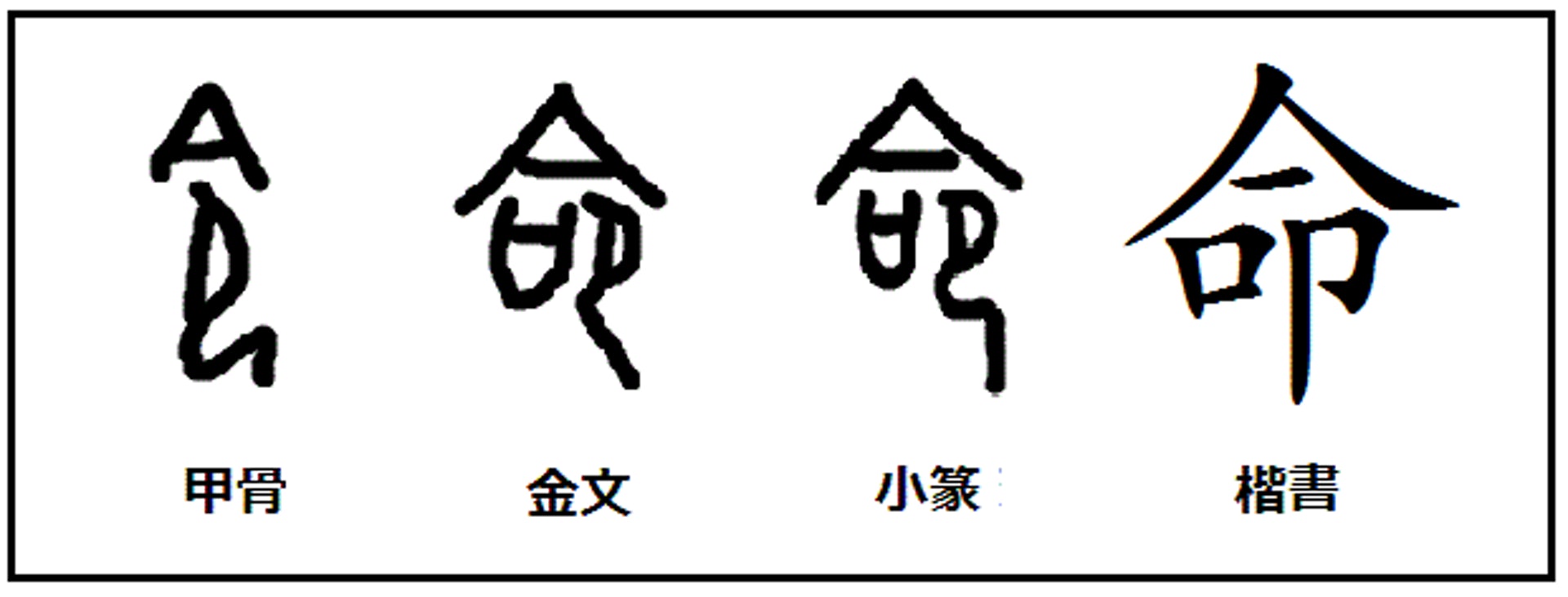

什麼是天命?這或許是中國文化中被遺忘已久的問題。徐復觀先生在《中國人性論史(先秦篇)》中就提出先秦中國哲學經歷了一個從天到人過渡的人文主義化過程。在這個過程中,中國哲學思想逐漸從以天為中心的宗教思想轉變為以人為中心的人文道德思想。這個過程對於當代新儒家學者來說既是中國早期哲學的特色,更是中國哲學的優越之處。然而不得不思考的是,在古人發現人性可貴之處之前,到底在面對一個怎樣的人生處境?人生到底為什麼會成為一個問題?根據漢字的字源學,「命」一字最先的意義不是「命運」、「命限」等純粹消極的意義。傅斯年先生在《性命古訓辨証》中指出「命」字最早是一個會意字,由上面的「人」和下面的「叩」組成。

上半部的「人」符象徵廟堂的頂,下半部的「叩」象徵一個下跪的人,整個字合起來就是一個人跪在廟堂之中領命的意象。因此「命」字的最原初意義是「命令」,而且這是來自最高權力的命令——「命」在甲骨文中不外乎意指「君命」和「天命」,當中的天命來自於超越人的理解和德能的上天。

至少對孔子來說,命是一個超出個人道德範圍的概念,因此對於人的個人道德修養來說,再難達成的仁的境界,孔子都許諾了「我欲仁,斯仁至矣。」(〈論語·述而〉) 但對於道能否實現,他卻說「道之將行也與?命也。道之將廢也與?命也。」(〈論語·憲問〉) 當然,當孔子這樣說的時候,他不認為人面對天命只能消極以待;相反,他的潛台詞是,道之將行與否,不是一個像公伯寮(公伯寮與子路同為季氏的家臣,曾詆毀子路,出賣孔子)這樣的小人的一兩句誣衊之言所能左右的。其中所體現的思想正是:人所當行之路,不受命運和成敗的影響。這種思想就是後來在儒家被發掦的義命分立。

這種思想其實正好體現了「命」的原初意義。天命首先不是一種消極的限制,相反,它是一種命令;而在一種命令之下,受命者是必須有所作為的。命令是我們要親自去完成的任務,所以對於「命令之施加於我」而言,我是被動的;但對於「命令之使我有所作為」而言,我卻是主動的。人領受了天命,就當行義所應為之事,不管其得失成敗。正如孔子的學生子路在回應隱者對孔子的質疑時說「君子之仕也,行其義也。道之不行,已知之矣。」(〈論語·微子〉)因此可以說,孔子所面對的無奈,就是春秋時代他所親歷的禮崩樂壞和人倫秩序的消失。對孔子來說,天下有道與否,是他所不能控制的;但在此無奈之中,他卻找到了自己當行的道路,認識到自己不可逃避的使命,這就是孔子所見的天命。

存在的天命

但對於其他人,尤其是身處在不同時代的我們來說,天命又意味著麼?其實中文的造字很多時候就隱含著理解世界的秘密:我們稱呼生物的存在為生命,而生命這個詞本身就是由「生」和「命」組成。我們都是有生者,我們活著,但最重要的是,這個生、這個活著本身就是我們的命;而且在某個意義上說,命比起我們的生更為首要和突出,因此我們可以直接用「命」來代替「生命」,例如我們會說「致命」、「玩命」、「人命關天」等等。這與我們說「生」(比如「人生」、「人生理想」、「人生的意義」)時不同,「命」更著重的是人的有限性和向著死亡的生存。當人朝向這個生存的邊界之時,決定性的是生死,以及我們能不能掌控自己的存在。比如我們打遊戲時有幾條命,就是有幾個重新再來的機會。

當我們稱呼生命為「生命」時,其實就隱含了雙重的意義。首先在生命之中,我們有活力、有生機、有支持我們以各種方式發展自己的力量;同時,這個生命又是一個有限的、我們不可全然掌握的過程。用存在主義的話說,我們都是被拋入到存在之中,不是自己的選擇。當我們這樣理解生命時,其實生命本身就具備了一個命令的形式:我們不可選擇地成為了一個有生命的存在,但在這個過程中,我們有自己的可能性,有活力、有生機去成為自己。也正因為如此,我們和一個死物的存在不同:一個杯子只要存在它就是一個杯子,但人需要思考自己該如何存在,這裏就誔生了一切關於人生的思考。這種存在意義的不確定性,正是《中庸》這部著作要處理的哲學問題。因此,《中庸》的出發點與孟子的性善論和荀子的性惡論不同,它思考的不是已經有固定內容和傾向的人性,而是作為天命的人的存在本身,故《中庸》首句就為其整個思想定下了它的起源——「天命之謂性」。

從天命到存在

通過「天命之謂性」,《中庸》首次建立起由天命到人性之間的架接。筆者認為,這條道路並不如傳統解釋所言:人具備了天賦予的某些先天品性,順著這些品性就能找到人該走的道路。相反,如果我們對生命的理解正確,人性所體現的地方恰恰在於我們的存在面臨著不可掌控的天命。反過來說,這些不可掌控的天命也恰恰是人性閃現的地方。我們為什麼會感到無奈?為什麼會感到徬徨?為什麼會感到迷茫?我們會感到無奈,因為我們曾經看到過希望,曾經知道自己所能企及的高度;我們會感到徬徨,因為我們知道還有將來的路要走;我們會感到迷茫,因為我們知道人生需要一個方向。正是因為我們知道自己還有生命,所以這一切問題和困難才顯得有意義;而這些困難和無奈提醒著我們,只有當我們承擔起這個天命,我們才有資格去存在。

因此對《中庸》的作者來說,人生最起初是無奈的,但正是這種無奈呼喚著人生的道路。中國的先哲,不論家派,都用「道」來命名人最終能依靠者。「道」與西方的「真理」不同——在海德格把「真理」還原為解蔽的活動之前,「真理」一直代表著最高的原則,原則對萬物施加的是一種規限。然而,「道」本身就是一條道路,它的甲骨文就是一個人在道路上行走的意象。道路不是一種規限,它是一個指引,一種可能性——人依著它走,就能走到目的地,但真正的道路只有當人去行走了才能發現。當先哲訴說不同的道時,他們給出的不是道德的律令,而是道路的指引。這條道路只有當我們真正用生命去實踐和行走時,它才顯示為一條道路——可以說一切道路的道路,正是這個真切的實踐和行走本身。故《中庸》說「率性之謂道」,意即只有生命的承擔和統率才是人真正應該依靠的道路。在這個過程中,人必須不斷去探尋、學習、歷練,去修築自己的道路。只有當這條道路開始了,我們才能領會一切對人生的指引和訓言,因此說「修道之謂教」。

「天命之謂性,率性之謂道,修道之謂教。」這三句《中庸》的開篇語已經給出了整個《中庸》哲學的框架和核心問題:《中庸》要回應的是源自生命的問題,它要思考的是作為有生之人從來就已經領受了的命令——一個既不可逃脫,又呼喚著人成為自己的命令。要注意的是,當我們這樣理解《中庸》時,其實就已經與傳統的註解有了一定分別:傳統的註解一般認為,人乃至萬物都具備了上天賦予的天性,人所遵行的道就是實踐和回歸這個本性,這個修道的過程稱之為教。然而這種直線式的解讀,一方面遺忘了原始作為命令的天命,另一方面使人相信人性之中有一個可以一勞永逸地依靠的指引,最後把儒家思想變成了教條,錯失了反思自我人生的機會。

但如果按照筆者的解釋,《中庸》恰恰不是宣說一種教條或道德價值;相反,它把人帶回去一切價值形成之初,回到那個觸動著我們去思考和探尋的生命。在這裡,我們知道一切都不是已經被許諾的,我們曾經相信的公義、法治和希望,都不是一成不變地為我們的生命預備好。反之,這些前人曾經賴以成功的道路,需要我們繼續去實踐、建立,在我們的人生,我們的時代中賦予其價值——只有當這些價值由我們親身去體現時,它們才能成為指引我們的方向,成為我們的道路。

當我們已經準備好了擺脫迷茫去尋找自己生命的道路,具體要怎麼操作呢?在這個《中庸》哲學解讀系列,筆者將會把《中庸》中與此相關的議題,包括「慎獨」、「天下」、「平常」、「真誠」、「歷史」等概念一一進行闡釋。其目的不是為任何具體的問題提供答案,也不是宣揚任何價值,而是希望與大家一起重新閱讀這部儒家思想中最精煉的文本,找尋回歸問題本身的指引。

*中庸哲學系列(二):人生的道路在何方?*文:*郭世恒*2018-04-20 15:36

中庸哲學系列的導言篇帶我們回到了一個起點,命運打破了生活的常規,生存的意義變得不可掌握。然而面對人生的無奈,我們不是完全的絕望,相反,天命呼喚着人的回應,呼喚着人找到自己生存的道路;但是不正是因為我們看不到道路才會感到迷惘嗎?人生的道路在何方?

迷惘中的道路

法國哲學家南希(Jean-Luc Nancy)說過,我們對意義缺失的遺憾,是源於我們忘記了當我們這樣說時,其實已經知道意義應當是甚麼。如果我們連意義是什麼都不知道,也不能說什麼意義的缺失;當我們感到迷惘了,找不到人生的道路時,其實我們已經知道我們要去哪裡。真正無意義的閒蕩是不會迷路的,只有當我們有一個目的地的時候,我們才能迷路。正如筆者在導言中說:「我們會感到徬徨,因為我們知道還有將來的路要走;我們會感到迷茫,因為我們知道人生需要一個方向。」

然而這個指引並不能解決我們人生的疑惑和困難。很多時候,我們都知道自己的追求;我們知道自己在追求財富、名聲、社會地位、自由、幸福的家庭、健康等等,但這些東西的缺失仍然讓我們感到迷失、無助。或許是因為我們找不到達成這些願望的方法,又或者是我們會悔問,為這些願望付出那麼多值不值得?這真是我想要的東西嗎?嚴格來說,前者不能算是真正的迷惘,我們還是有明確的目標,只是欠缺一個達到這個目標的藍圖。這時候我們需要的可能不是哲學,而是其他具體的學問:理財學教我們通過投資獲得財富,醫學、營養學和生物學幫助我們找到達至健康的方法,各種自然科學、社會科學和應用科學幫助我們理解世界、解決各種問題。然而後者卻超出了一切實用性的研究和規劃,它是一個無人能為之解答的問題,這是一個完全屬於個人的抉擇,儘管在其中我們考慮的往往不只是自己,還有其他人。

為甚麼我們會對自己所追求的人生道路感到疑惑?這說明即使一切的意義、一切的價值都奠基於一種對意義和價值的先行理解中,但我們對這個奠基性的意義和價值卻是不清醒的。人生有各種可以依循的道路,有些人成為了善良的人,有些人成為了智者,有些人成為精明的人,這些道路何以都能成為價值,成為我們能追求的道路?有沒有一個西方哲學中說的最高善能成為一切價值的價值,一切道路的道路?

與大部分宗教不同,《中庸》並沒有標舉出一個明確的最高價值讓人跟從。我們在導言中說過,道路不是一種規限,它是一個指引,一種可能性,人依着它走,就能走到目的地;但真正的道路只有當人去行走了才能發現。因此當先哲訴說不同的道時,他們給出的不是道德的律令,而是道路的指引。這條道路只有當我們真正用生命去實踐和行走時,它才顯示為一條道路。因此可以說一切道路的道路,正是這個真切的實踐和行走本身,故《中庸》說「率性之謂道」,意即只有對生命的承擔和統率才是人真正應該依靠的道路。但我們真正擔當起自己的生命時,我們應該如何走?這才是真正的問題的開端。《中庸》對道只給出了一個形式化的定義:「道也者,不可須臾離也,可離非道也。」

不可離之道

這個定義對我們說了甚麼?傳統的解讀通常認為,由天命下來的人性已經注定了一條人該走的道路,這句話只是告誡人時刻不要離開這條道路,要緊守着正確的人生態度和生活方式。例如朱熹的注解便說:「日用事物當行之理,皆性之德而具於心,無物不有,無時不然,所以不可須臾離也。若其可離,則為外物而非道矣。是以君子之心常存敬畏,雖不見聞,亦不敢忽,所以存天理之本然,而不使離於須臾之頃也。」意謂人當行的道路是內存於人的德性和心之中,人應該對此心存敬畏,時刻遵行。然而這種解釋首先與字面意思不合,如果這句話是一種道德律令,則「可離非道也」一句顯然是多餘的。「可離非道也」一句說明全句的主語是「道」,而非遵守道的「人」。況且,如果一個絕對的道德命令或訓誡只要不被遵守就喪失它的絕對地位,則這個命令或訓誡沒有甚麼絕對可言。因此,筆者認為這句話並不是一個道德格言,它提出的前提不是有一個我們已經清楚明瞭的人生可依的道路,相反,它是對一切道路的評批標準:能恰當地成為我們人生指引的道路,是無時無刻地有效,並帶領我們走完一生的道路。

這個對「道」的定義看似是一個重言句,然而它卻為一切道路下了一個最形式化的標準,為我們對一切可行的道路進行評判。為甚麼人會後悔?為甚麼人會對自己曾經堅持的夢想和道路失去信心?為甚麼人會疑惑?因為我們生命中所追求的很多東西其實不是無時無刻地不可離開的。我們小時候會為了得不到一個玩具而傷心,在學校裏會因為考試成績不好而難過,在家裏會因為父母的責備而感到自卑,但現在回首看來,這些曾經的追求、曾經覺得最重要的東西是多麼的幼稚。幼稚並不是因為那些東西本身不值得去追求,而是我們成長了,站在一個更久遠的人生角度去看,這些我們曾經以為定義着人生的價值,其實只是人生短暫的一個階段。然而我們此刻最迫切的追求、最深信不移的東西,在將來看來會否是另一個幼稚的夢幻?或許當我們投入在一個事業之中時,這種考慮是多餘的。但我們上文說過的那種無奈和迷惘的處境,正是一個人生的階段步向它的完結。在這個斷裂的時刻,我們曾經相信和追求的東西被瓦解。我們直觀到這些價值的遠離,它們不再指引着我們的生命,不再定義着我們經歷的一切。恰恰在這個時候,真正奠基性的東西才能顯示出來。因此陪隨着心灰意冷的,很多時也是人的「覺悟」。正如被貶黃州的蘇軾在《赤壁賦》中寫下的感悟:「且夫天地之間,物各有主,苟非吾之所有,雖一毫而莫取。惟江上之清風,與山間之明月,耳得之而為聲,目遇之而成色,取之無禁,用之不竭,是造物者之無盡藏也。」正是體悟到人世間的紛爭煩擾,在整個天地之中是顯得如何渺小。

因此意義的失落就如一部電影的終結,它把我們從短暫的夢幻中帶回更深的現實。這個過程是無奈的,我們頓時感到人生失去了意義,但這種無意義感讓我們放下那些不能伴隨我們一生的東西。這個時候,《中庸》的「道不可須臾離也」正是一個很好的指引,它讓我們判斷甚麼才是更值得追求的道。甚麼東西能伴隨我們一生,是我們一生都不可離?正是我們的生命本身,這就是海德格在《存在與時間》中說的「向來屬我性」(Jemeinigkeit)(註二)。從現象學的角度看,我們所經驗的一切都是以自我的身分去經驗的,不論我在吃飯、睡覺、工作、思考宇宙、反思人生,這些都是發生在我自己的人生之中,是我生命的一部分。一切外在的事物都是通過我的生命才能被通達和理解的。然而理性的能力卻能把我們經驗的東西設定為客觀外在存在的,當中最明顯的是把我們建構出來的價值視為客觀真實的價值,把它視為我們應當追求的對象,正如《莊子》中說:「小人則以身殉利,士則以身殉名,大夫則以身殉家,聖人則以身殉天下。故此數子者,事業不同,名聲異號,其於傷性以身為殉,一也。」然而這些東西都是首先通過我們真實的生存才能被理解,因此沒有甚麼價值在原則上是不可以離開自己的生命的。財富可以耗盡、名聲可以破敗、家庭會離散、國家天下會變遷;隨着命運的流轉,我們追求的東西都有可能離開我們的生命,變得一文不值。

因此對於大部分中國哲學家來說,真正的道是超越一切形式的,從老子的「道可道,非常道」,孔子的「夫子之言性與天道不可得而聞也」,到李小龍的「以無法為有法」,都體現出這種精神。但相比起這些抽象的論述,《中庸》更具體地說,真正的道是所謂的中庸之道。

中庸之道

中庸之道是在中國文化中深入民心的概念,同時也是被誤會很深的概念。很多人認為中庸之道就是意謂不走極端,甚麼事都中規中矩,找個平均的中間點,而且《中庸》中說的「執其兩端,用其中於民」好像也在支持這種說法。這種和稀泥的思想深深植入中國民間社會之中,以至很多人是非不分,只求和同;發生了意外和衝突想的不是去解決問題,而是把問題掩蓋,把提出問題的人鎮壓下去,軟硬兼施,試圖大事化小、小事化無。這種對中庸之道的理解完全歪離了《中庸》的本意,遺毒社會至深。

我們先分解來看「中庸」一詞的意義。「中」的象形字是一枝旗桿,旗桿樹立在廣場正中,代表着四方之中。《說文解字》說:「中,内也。从口。丨,上下通。」換句話說,它表示的不只是空間上的中間點,而是「在…之中」;在此空間之中,能四方上下通達。「中」的另一層意義是「命中」,即射箭時命中目標。孔子說:「射不主皮,為力不同科,古之道也。」意謂射箭時以命中目標為首要,射進靶裏多少不是重點,因此「中」也意謂恰到好處。「庸」字與「用」字相通,《說文解字》說:「用也。从用从庚。庚,更事也。」所謂的用就是參與到事情之中,改變事情發展的方向。比如一把剪刀有用,它就能把紙剪開,達到我們工作的目的;如果它沒用了,就是紙剪不開了,不能改變紙的形態。因此「中庸」一詞合起來的意思是,恰到好處地參與其中。雖然恰到好處也通常意味着不走極端,但不分清紅皂白的折中之道往往是與中庸之道相悖反的,因為不合情理的和稀泥正是表明沒有把事情恰到好處地解決;與盲目的折中之道相反,中庸之道往往需要堅持和某種意義上的偏執,故《中庸》說:「君子和而不流,強哉矯!中立而不倚,強哉矯!國有道,不變塞焉,強哉矯!國無道,至死不變,強哉矯!」真正合符中庸之道的君子任世道改變,始終如一。

雖然中庸之道沒有固定的形式,但它卻不是抽象和難以理解的真理,它只是一種最平常的生存態度:真正可以讓我們終生不離地依循的道路,就是「恰到好處地面對發生在人生中的一切遭遇」。這首先表示了我們要放開一切成見,以開放的心態遭逢每一個變遷。這種純粹的指引和虛無主義其實只有一線之差,因為沒有了絕對的價值和道德律令也可以意味着人可以為所欲為,故《中庸》說:「君子中庸,小人反中庸。君子之中庸也,君子而時中;小人之中庸也,小人而無忌憚也。」同樣是沒有了絕對的行為準則,君子能時刻調整自己,無時無刻地把人生的遭遇處理得恰到好處,小人卻把它理解為沒有標準的肆無忌憚。兩者的差別就是君子能有所堅持,從一而終地把自己的生命價值實踐在不同的境況之中;小人卻隨遇而變,最後喪失自我。

因此《中庸》說:君子素其位而行,不愿乎其外。素富貴,行乎富貴;素貧賤,行乎貧賤;素夷狄,行乎夷狄;素患難,行乎患難:君子無入而不自得焉。在上位不陵下,在下位不援上,正己而不求於人,則無怨。上不怨天,下不尤人。故君子居易以俟命,小人行險以徼幸。

這段文字更具體地刻畫了君子和小人之別,君子在富貴中依富貴的方式去活,在貧賤中依貧賤的方法去活,在順逆境中都能進退自如,不怨天尤人;而小人則在貧賤的時候想着富貴,在富貴的時候瞧不起窮人,總是不能如其所是地生活。因此君子和小人之於變幻的命運有兩種截然不同的態度,雖然他們都不能操控命運,但君子盡人事而聽天命,無論發生任何情況都能用適當的態度去面對,故君子的生活是容易的。而小人則挺而走險,像一個賭徒一樣,只能寄望甚麼時候運氣到來才能得到那短暫的快樂。由此可見中庸之道展現出來的生命就是「無入而不自得」,真正做到這點人才能在任何情況下都不迷失方向,能視生命為一貫,無論經歷多少挫折、無奈,生命始終前行。

修道

讓我們回到一開始的問題:人生的道路在何方?我們真正應該走的那條道路其實就是人生,正是從我們的生命的體驗之中我們才能擁有對價值、對目標、對意義的原始理解。不同文化、不同宗教、不同社會裏流傳下來的各種人生藍圖,推崇的各種生活方式,都是我們可以藉以參考的資源,但不要忘記,這些價值和生活方式是為我們的生命而設,而不是反過來,成為我們值得犠牲自己去追求的東西。當我們誤以為當前的理想能成為一生的追求,我們就有可能面臨那個隨命運而來的迷惘的時刻。當然,我們不應為了害怕這一刻的來臨而放棄一切追求;但當我們真的感到迷失了,《中庸》提醒着我們,真正的道路就在近處,「辟如行遠必自邇,辟如登高必自卑。」哪怕是在最平常的生活中,已經隱含着我們可以依循的道路,如禪宗說,行住坐卧,皆是佛法;最可靠的生活就是真切而平常地過好每一天。

不要小看這種平常性,君子就是在任何處境下都能堅持一步一步走下去,把生命連成一貫,把生命的諸種處境和體驗修築成一條道路。天地的博大,亦是成於這一點一滴,積少成多,故《中庸》說:「今夫地,一撮土之多,及其廣厚,載華岳而不重,振河海而不泄,萬物載焉。今夫山,一拳石之多,及其廣大,草木生之,禽獸居之,寶藏興焉。今夫水,一勺之多,及其不測,黿鼉、蛟龍、魚鱉生焉,貨財殖焉。」君子堅持用自己的腳步來修築人生的道路,總會有一天走到遠方,哪怕去過的地方很多,但腳下卻有一條清晰的道路,讓後人都可以跟從;而小人則終日徬徨,奔走一生,地上只留下凌亂的腳印。當然,人總有自由選擇去成為君子還是小人,但如果我們真的感到迷惘了,《中庸》正好告訴我們:一條更真實的人生道路就在此時此地敞開。

*中庸哲學(三):誰問我是誰?*文:*郭世恒* 2018-04-20 15:36

透過中庸哲學第二篇,我們看到了對人生道路的一個形式指引:真正值得我們去依循的道路是在我們一生中無時無刻都有效的道路,它貫穿我們的一生。換句話說,真正值得人去修築的道路就是人自己的生命本身。然而,如果我就是我,我們為甚麼還需要去修築人生的道路?為甚麼我們會迷失?為甚麼只有人會問自己,我該怎麼活下去?我是誰?

我是誰?

網上曾經流傳這麼一個「冷知識」:我們從來沒有真的看過自己的臉,都是透過鏡子、照片或影片才能看到自己。這既是一個事實,也是一個隱喻:人永遠是不能直接理解自己的。因此海德格說,人在存有論上是離自己最遙遠的。這個說法好像與我們的常識和直覺有點偏差。我們豈不是最清楚自己的人嗎?我的內心世界任憑別人怎麼去猜測都是不能完全猜透的,哪怕是他真的猜透了,他對我的認知也不會等同於我親身的經驗。然而當我們想當下把握真正的自我的時候,我們就會發覺這是一個不可能的任務。首先,對當下自我的完全反思幾乎是不可能的,因為當一個經驗被反思的時候,它就不會是原來的那個經驗。比如我這一秒感覺到很憤怒,下一秒當我反思這個憤怒的情緒時,它已經和原來的情緒不完全一樣了。當我們要反思一個反思時,這個後一重的反思又與剛才的反思不一樣。如是者,我們沒有可能清楚把握我們任何一個心境、情緒和念頭,或者說,我們沒有可能把握我們生命中的每一個當下。換句話說,人的每一個當下的生命都是最顯著,同時又是最隱秘的;每個當下總在我們反思它的時候與之失之交臂。因此當《中庸》的作者發現人生的道路是那無時無刻都不可離的時候,他也同時發現了那個由每一個當下構成的生命本身,正是最不確定,最猜不透的東西。由此也呼喚出一種對主體的嚴肅的追問:「是故君子戒慎乎其所不睹,恐懼乎其所不聞。莫見乎隱,莫顯乎微。故君子慎其獨也。

「獨」指的是人的獨處,也可以指人的內在生命。人在獨自一人時的所思所想、所作所為只有自己知道,然而這個主體的內在生命卻是人自己最難把握的。我們的一生由生命中的每一個時刻構成,但這每一個時刻都是隱藏在深處的,因此人並不真的認識自己。很多不由自主的意念、情緒、習氣,都在冥冥中主宰我們的生命。我們選擇一個事業、喜歡上一個人、作出一個重大的人生決定,其源頭可能都只是一個小小的念頭:童年時某一次讀到一篇動人的文章時心裏的陶醉感讓人長大後變成了作家,年少時的某次失落可能讓人從此信仰了一個宗教,春意盎然的早上某一個回眸可能奠定了一輩子的戀愛,但某次剎那間的動搖和欺暪,可能最終導致一段感情的終結。很多時候當我們回望人生,會發現生命的軌跡好像和我們當初想的不一樣,感覺命運弄人,但其實只是我們忘記了那個初心,忘記了那個引領我們走到今天的那個微不足道的源頭。因此人不應錯失每個生命中的瞬間,至少不應自欺。很多時候我們並不是不知道心裏的想法和念頭,只是因為我們自以為這些念頭只發生在我自己的心裏,沒有人知曉,因此可以隱藏在心底裏。很多在社會上有地位、有名氣、有影響力的人為了維持自己的形象,隱藏心底不敢與外人道的慾望和腐敗,最終東窗事發,身敗名裂。其實這種自我欺暪是愚蠢的,每一次的自我欺暪都是錯過了面對自己真實的生命,最終自己的一生都是一個幻象和謊言,這些幻象和謊言慢慢從根上改變自己的氣質和命運。正如林夕的詞說:「命運由甚麼鑄成?心境每秒在注釋生命。」我們當下的決定解釋了自己的生命。

他者與命運

然而如果人當下的生命是難以把握的,那慎獨的意義到底為何?我們如何能理解和成為自己?要回答這個問題,首先要進一步追問為甚麼不能從一而終的就是自己?為甚麼我的心境和想法會改變?這是因為人從來不是一個孤獨的存在,當人生下來時,就注定了與其他人共同生活在這個世界上。海德格很早就在人的存在中看出了他人的蹤跡,他認為共在(Being-with)是此在的生存論結構。不管他人是不是就在眼前,我們都是和其他人一同存在的。然而海德格的共在只是一個結構,他人的面目是模糊的,甚至只是在我們使用工具和理解世界時,間接地知道這個世界曾經被其他人創造過、解釋過而已。相反,列維納斯更為明確地反對這種主體主義色彩的解讀。筆者在前文〈列維納斯:他人的面孔〉中交代過,他者完全外在於我的主體生命。「當人面對面(vis-à-vis) 時,他人已經介入到主體的生命之中。這是一個人際間的處境,我們透過面孔和另一個活生生的人打交道,他/她擁有自己的生命和不可被我知曉的內心世界。」這個他者的介入構成了原初的道德處境,呼喚着人的回應。

他者的介入不是一個偶然的情況,相反,人作為一個個體存在時就已經暴露在他人之下。事實上,先秦的儒家思想者早已發現,那個隱蔽在心底下的當下的生命雖然對自己來說是難以把握的,但卻對他人無遺地展露。這就是所謂的誠中形外。《大學》云:「小人閑居為不善,無所不至,見君子而後厭然,掩其不善,而著其善。人之視己,如見其肺肝然,則何益矣!此謂誠於中,形於外。」人心裏的意念、想法和感情都表現於外,一切掩飾的企圖都是欲蓋彌彰,徒增羞恥。而且更進一步來說,這種外在性是一個先於主體的範疇。在一個遭逢他人的處境之中,他人的外在性是優先的。比如說,我在路上碰到一個朋友,他跟我打招呼了,但我因為在想事情沒有注意到。這時候對我來說這個當下是我不能把握到的,我甚至不知道他在我身邊路過。對我的主體生命來說遇見他這件事從來沒有發生過;然而對我的朋友來說,我的沉默恰好是一個對他的回應。我在沉默中向他展示了冷漠。因此我當下的所作所為可能對自己來說是不清楚的,但卻在他人的目光下昭然若揭。我們甚至沒有機會爭辯說我們沒有留意到他,我的冷漠形象就已經被建立起來了。我很可能在自己也不為意的情況下失去了一個朋友。

根據《中庸》,我們之所以會牽涉入這種人倫的處境之中,是因為人有情。對於儒家乃至整個中國哲學傳統來說,情都不只是內在的、心理的事件,如emotion一樣。相反,中國人認為情是一個人際間的範疇,比如我們說親情、友情、愛情時,此情不只是個人的感覺,而是一段人與人之間的關係。我對一個人所表現出來的情決定了我們之間的關係,如果我們見到彼此是開心的,我們就是朋友;如果我們的相遇只帶來憤怒,你就是我的仇人;如果你我見面沒有甚麼情感,我們可能只是陌路人;如果你的一點點情緒都牽動到我,那麼我跟你的感情是很深的。人之感情讓我們牽涉入人倫的關係之中。這種外在性也是超越於人的把握的,我無意之中對我朋友展示出來的冷漠就已經是一種情的表達。這種情的關係構成了整個人倫的生活世界,因此《中庸》說:「喜怒哀樂之未發,謂之中;發而皆中節,謂之和;中也者,天下之大本也;和也者,天下之達道也。」這裏說的「天下」與「天地」不同。在古漢語中「天地」一詞偏向意謂自然的世界,如「天地與我並生,萬物與我為一」;「天下」則意謂整個人倫政治的世界,如「大道之行也,天下為公」。「中」與「和」分別是這個天下構成的極點,人倫世界始於人有喜怒哀樂之情,終於人的感情得到最合乎節度的抒發和回應。然而這兩個極點是抽象的、形式上的極點,實際上當我們在生活,在與人打交道的時候,已經不會是無情之人。哪怕是無情,也是一種情的表現方式而已。當人作為一個有情的存在時,就已經既牽掛於世界,又暴露於世界之中。因此,人不能困在自己的主體生命之中,不能只有自己,人的生命同時連結於一切與我們相遇的人和事,我們如何去面對和回應這個世界,就決定了我們是一個怎麼樣的人。哪怕是選擇不面對、不回應,我也已經選擇了以一種冷漠的、逃避的態度在回應這個世界,這種態度漸漸也就塑造了我的一生。

因此可以說,中與和構成了整個《中庸》的問題領域,正因為人是有情的,已經牽涉入一個世界之中,但不知道如何在此世界之中存在,如何去面對和回應他人的時候,修道才真正成為一個問題,值得去認真思考。而對自己人生的思考、對如何成為自己的思考,也同時包含了對人倫關係和對道德、政治問題的思考。

不可能的任務

由此可見,人的存在問題和其他事物不同,雖然在事實的層面上我就是我,但在思考人生的問題時,簡單的A=A已經不再足夠呈現生命的問題;相反,人要成為自己卻是一個最首要和困難的問題。這個困難可以歸結為人的時間性。就「過去」來說,我們總已經前反思地牽涉入人與人的關係之中了,我們對自己行為的調整和思考總是延遲的。比如當我女朋友問我愛不愛她的時候,其實她在詢問的是我早已向她表現出來的情感,我不可能思考和造作一個回答,因為任何思考和造作都已經是一個回應。我的任何可以思考而作出的回應,對她來說都只是猶豫和不真誠。因此人對他人呈現出來的情感,總是一個已經無法挽回的過去,再多的解釋也只是越描越黑。就「將來」來說,我與他人的關係也是一個無法終結的任務。或者說,我們不能以一個任務的思維來考慮人與人之間的關係。我們不能想,在完成了甚麼以後就能獲得與某人的關係,因為人與人的關係是一個無限的關係。一段關係的完成代表着一段關係的終結。如果我們仍然保留有關係,我就要隨時作出新的回應,準備好與你迎接將來一切不確定的境況。而「當下」,如上文所說,也是無法把握的時間點。這些都表明在一個已經向他人展開自己的生命之中,沒有甚麼可以完全的計劃和把握,那是否表示修道是一個不可能的任務?

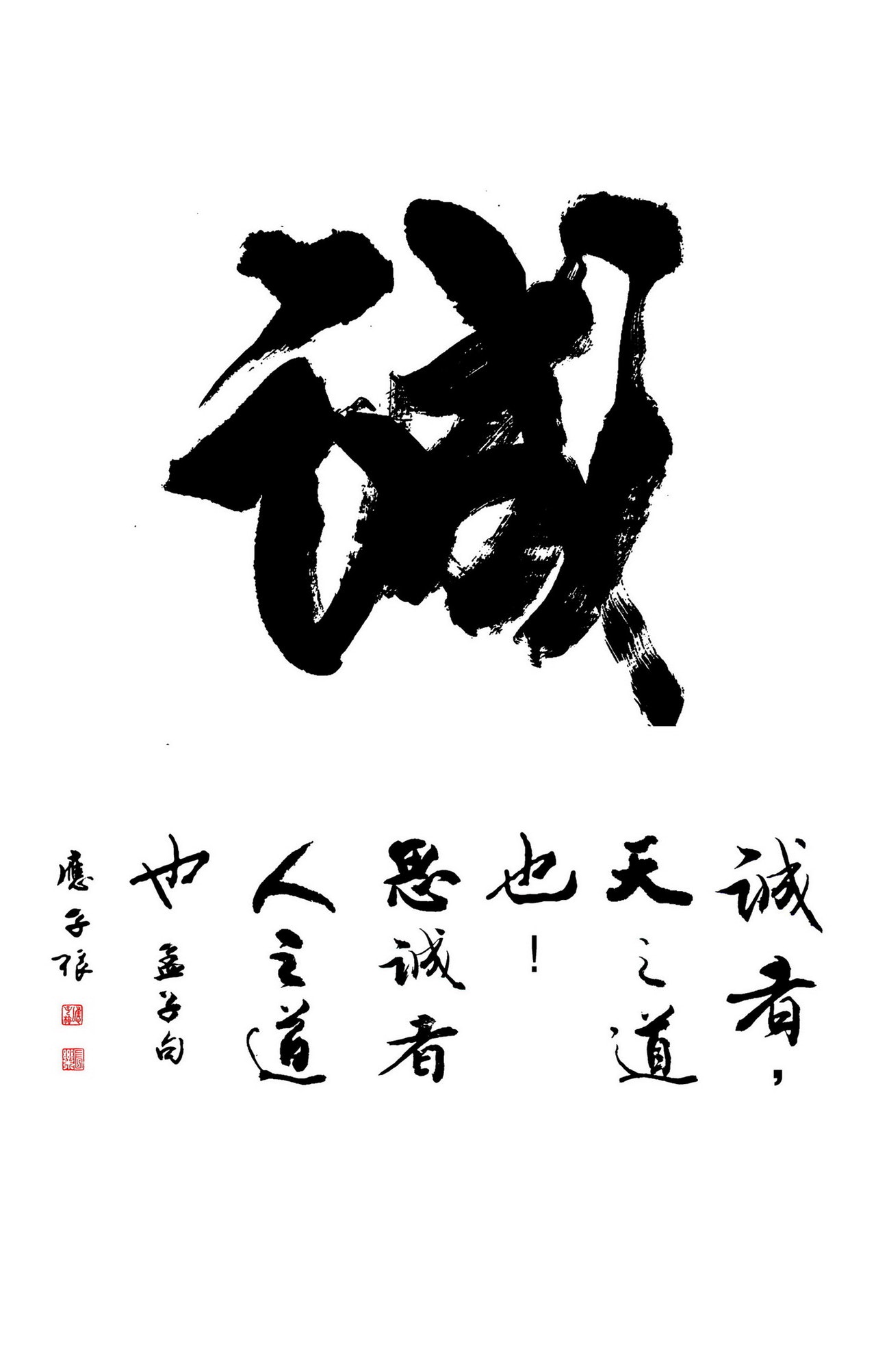

在主體的角度看來似乎如是,但其實只要換個角度看,既然人已經是向他人敞開自己了,對他者的回應又是不勞而得的結果。因此對《中庸》來說,真正的成為自己不是有為地去建立起自己的人格,相反,成為自己意味着把自己的真實生命向他者和命運徹底地敞開,不刻意隱暪和掩蓋,想在他人的目光下埋藏一個不為人知的內心世界。這種生命的徹底敞開就是「誠」。「真誠」不是憑努力有為而得的,而是把一切的有為造作放下,還原真實的自己。只要放下一切的私念、欺暪和造作,生命就能如其所是的向自己、向他人呈現,因此《中庸》說:「誠者自成也而道自道也。」就是說生命的道路是可以無為而得、無為而成的。

這種誠的態度改變了我們向來思考人生和倫理問題的根本預設。我們總以為所謂的善或正確的人生道路是通過先建立一個理想,然後去實現它。《中庸》卻提醒我們,一切的善和理想都只能在這種真正的自我敞開之中實現,因此說「不誠無物」。用日常的話來說,如果不是真誠的話,一切好的言行和德性都是造作和偽裝,並不是真正的善和價值。而且一切的善和價值都只能在不斷的實踐、敞開之中才能被驗證。因此真正的道不只是在我自己的一生中貫徹着的道,更通向了其他人、通向了未來。經過不同人一起驗證的道路,才能悠遠、博厚、高明。而驗證的方式就是在每一次與人的相遇中真誠的表達。

現在我們可以回應一開始的問題:誰問我是誰?為甚麼為了成為自己,人需要問這個問題?因為人的生命從來不是一個單純的主體生命,當我們覺得自己迷失了,不走在自己的人生軌跡上面時,其實正好表示我們的人生處處受着世界、他人和命運的觸動。正因為我們的生命永遠向他者開放着,隨時受到左右,人生要找到一條一貫的道路才會變成一個必要和困難的問題。明白了這個問題的起源,修道就再不只是一個個人的事,也不是一個實現理想的過程,而是一個捨離的過程。在修道的過程中,漸漸把自己的成見、偏執、自私和自大去除,真誠面對生命中的每一個人、每一件事,才能真正的隨遇而不變,遇變而處中。這就是《中庸》所揭示的人與他人之間關係的奧秘:在人回到自身,思考自身最隱蔽的生命時,恰好發現自我已經向他人敞開;而當我們真誠的回應他人、回應世界的時候,我們才能真正成為自己。

*中庸哲學(四):如何看透這個世界?*文:*郭世恒*2018-04-20 15:36

「世界之好壞,不繫於世界本身,而繫於你自己」 ——唐君毅

人都活在世界之中,但我們又真的清楚這個世界嗎?一方面世界是我們無所遁逃的空間,我們一切的生活經驗都發生在世界之中,如海德格說,我們的存在是在世界之中存在(being-in-the-world);另一方面,世界總是在「另一端」,在「外面」承載著一切的異陌性,就如一個永遠無法窮盡的深淵。到底世界是甚麼? 現代人很容易接受了一種自然科學的世界觀,認為世界就是那個唯一的物理世界,在時空中的一切物理變化的總和。然而我們最初是這樣理解世界的嗎?小時候,我的世界只有爸爸媽媽、那個天天拿著的奶樽,還有床頭幾個都認不清模樣的動物玩具;長大了,我的世界就是學校和老師同學,媽媽對我說,如果考試不及格以後就會過得很苦,然而我卻看不到學校的圍牆後面有甚麼?後來戀愛了,我對妳說:「妳就是我的世界。」當天妳給我第一個吻,我從沒有感覺世界是如此美好,風不再是空氣的流動,而是天地給我們的温柔。然而,那天妳跟我說:「我們是屬於兩個世界的人,我們各自找自己的路吧!」從此我的世界便沒有了妳,風變成了那永恒的記憶……

哪一個才是「世界」?哪一個才是「我的世界」?現象學家提醒我們,世界首先不是一個唯一的世界,世界就是在這麼豐富的經驗之中以不同方式呈現出來。我們對世界的理解早於我們使用科學的概念把世界解讀成一個物理現象。在科學家能把光解釋為電磁波,並用電磁學的方程式解釋其波長和結構前,光已經在日月星辰的普照中起作用,它照亮黑夜,計算光陰飛逝,讓人看見周圍的世界。 在這種與光的打交道之中,光已經具有原初的意義。 而且,這種意義貫穿在科學的活動之中,即使光譜儀顯示出來的光波頻譜和寫在黑板上的麥克斯威爾電磁學方程序,都要靠光才能被科學家閱讀。因此在世界被概念定型之前,我們已經最親身地領會了這個世界,這個前概念、前理論地被領會的世界被稱為「生活世界」(Lifeworld, Lebenswelt))。生活世界在人的各種經驗、情感、認知之中以不同的方式呈現出來,是人一切活動的背景(background)。這個生活世界是一切意義的根源。

人與人之間的生活世界

我們在中庸哲學第三篇說到,人生問題起源於人與他人的關係之中。對於《中庸》的作者來說,世界首先就是一個人倫構成的天下,由人的各種喜怒哀樂之情所開顯。當我們有情的時候,就已經牽掛於這個世界了。所以一切的人生問題都要回到這個世界才能找到其根源和解藥。我們在上篇說過,要面對這個世界的基本態度是真正的敞開自己,真誠地面對這個世界。然而與他人的關係卻是一個不能窮盡的任務,單單是真誠的態度並不足以解決所有問題。列維納斯說過,我與他者的面對面(via-à-vis)遭遇是一個原初的道德處境,但當第三者界入的時候,政治就開始了。讓我們暫時這樣理解:政治是人生問題以外的一個獨立的問題領域,它與個人的人生問題和本己生存有關,但卻不能完全還原成個人的人生問題。依海德格的話說,我們自出生和理解世界開始,這個已經是一個被解釋過的世界。我們除了能理解自然的、物理的世界,也能理解前人所流傳下來的語言、文化、制度和生活方式。 這個已經由前人塑造的世界影響著我們生活的每一個方面,甚至成為很多一生所面對的最大問題。當一個地方的文化和生活方式受到挑戰和摧殘的時候,就注定了一代人以鬥爭為己任。雖然一己之力微不足道,但這個世界卻最根本的牽動著人對自己生命的理解。

《中庸》也是書寫於一個動蕩的時代。在周天下建立的時候,統治者為了安頓好人倫世界的秩序訂立了一套禮樂制度,使人能 夠在社會中按照自己的身分和角度來生活。這個制度曾經為周朝帶來了繁榮,但到了《中庸》書寫的戰國時代,禮樂制度已經失去了它的規範功能。牟宗三就提出過,中國哲學就是因周文疲弊而生,思想家首要思考的都是如何面對這個禮樂崩壞的社會。當時興起了不少思想,比較有名的比如孟子的性善論。孟子相信人性本有善的種子,禮樂制度和政治治理的基礎就在這個善性,只要人發揚這個善性就能恢復一個有秩序的天下;道家思想則傾向離開這個紛擾的人世間,追尋一個更大更久遠的自然。然而不論是積極的救世派如孟子和墨家,或者是消極的退隱派如某些道家人物,都不約而同地標舉出一種理想的人生形態,作為還沒有實現的追求的目標。這種思維方式其實在現代的政治哲學中也不罕見,有人說政治哲學本身就是一門應然的學問,在其中我們不追問「是甚麼」而是追問「應該是甚麼」。這種思維預設了政治哲學是一種「理想—實踐」的模式,我們先思考理想的世界是甚麼,然後再思考實現它的方式。然而這種往前看的思維方式往往忽略了社會出現問題的根源在哪裡?世界又是否能完全被人為設計?與這種「理想—實踐」模式相對,《中庸》卻提出了一種反思的進路。

人莫不飲食也,鮮能知味也

《中庸》認為,既然人的一切生活都已經預設了一個生活世界,而這個生活世界又是一切人生問題的根源,那麼問題的根源應該就隱藏在我們前概念地把握的世界之中。更進一步說,我們之所以發現我們生活的世界出了問題,是因為我們已經偏離了那個平常的生活世界。《中庸》發現,我們那個最習以為常的世界其實是對我們來說最陌生的,或者說,「平常」本身就是最難明白的概念。我們為甚麼會認為一些東西是很「平常」的?為甚麼會認為一些東西是「不言而喻」的?從前的人很平常的以為大地是平的,現代人很平常的以為地球是圓的。關鍵不在於知識怎麼改變,而在於它們怎麼被認為是平常的?當我們這樣發問的時候,平常本身就已經變得不平常了。所以那個我們天天活在其中的平常世界,其實也是我們最不了解的。《中庸》用了一個很好的比喻:「民莫不飲食也,鮮能知味也。」 首先這裡用的是「民」字而不是「人」字,說明這裡談論的不是純粹自然的人,而是作為社會和共同體一分子的人。其次我們要特別留意飲食和味覺這個比喻。現象學上來說,味覺與視覺和聽覺有本質不同,康德就發現視覺和聽覺是緊密連繫於知識的感官。事實上,當我們使用概念來把握世界的時候,其實是更重視視覺和聽覺的感官,乃至於觀念(eidos)一詞的古希臘原意是指外觀。觀和聽為我們帶來的概念多不勝數,但連繫於味覺的概念基本上只有甜酸苦辣醎。可見味覺首先連繫的不是認知的活動。與視聽之於現象相對,味覺伴隨著飲食。飲食(如果不算品酒那種高檔的享受)不是一種純粹認知,而是直接連繫於人的生存。阿甘本(Giorgio Agamben)在《味道》(Taste)一書中就提出味覺作為一種「愉悅」(pleasure)補充了認知活動的不足。在中文之中,味更是代表一種最親身的、最不可言傳的經驗,而且這種經驗往往帶著一種仔細而深刻的領會,所以我們會說「細味」、「體味」,更把人生之中經歷的各種複雜的處境和情感比喻為人生中的「甜酸苦辣」、「人生五味」。這種前認知、前概念的最親身的經驗也最能夠連繫到人生命的根源,因此只有味覺顯現出來的是「味道」,而視覺把握的只是「象」而非「道」。《中庸》說,民莫不飲食也,鮮能知味也,就是說人埋首於自己的生存活動之中(就如黃子華說,以「揾食啫」(為了吃飽而已)來解釋一切人的活動背後的意義),而沒有細味出這些平常生活背後的味道,而真正的道就是喪失在這種對平常的生活世界的偏離之中。

這種偏離是怎麼發生的?《中庸》說:「道之不行也,我知之矣:知者過之,愚者不及也。道之不明也,我知之矣:賢者過之,不肖者不及也。」我們先來說知者之過。有智慧的人往往認為自己掌握了真理,能夠指導別人、指導社會。我們上文說的「理想—實踐」模式就是這種情況:思想者認為自己能想到一個更好的社會模式,可以救黎民於水火之中,結果就是超越了平常的世界,想出來不切實際的方法。尤有甚者,有以暴力施加其政於民之上者,完全破壞了社會的正常生活模式,造成具大的社會和人道災難,其害在近代中國屢見不鮮。對於《中庸》來說,一切政治都是本源於人,以求解決人與人之間的矛盾和紛爭 ,而不是一個理想中的、必需要實現的模型。因此說:「道不遠人。人之為道而遠人,不可以為道。《詩》云:『伐柯伐柯,其則不遠。』執柯以伐柯,睨而視之,猶以為遠。故君子以人治人,改而止。」「改而止」一語說明了政治和教化的目的不是為了實現甚麼理想,把一套構想出來的生活方式植入人民之間;真正的政治是一劑良藥,只要問題解決了,就不應再執著於藥本身。執著於藥本身而忘了本,就會出現那種讓人為理想而犠牲的政治,這是本末倒置,以理想殺人。

愚者的不及在哪裡?《中庸》認為,即使我們不應該以太主觀之力去改變社會,但對生活世界的維持也不可以是毫不作為。事實上,正如現象學說一切概念都本源於人的親身活動和生存,《中庸》也發現所謂的禮樂制度、道德,也是本根於人在生活世界之中的活動。更準確地說,一切好的善行德行都在人的真誠的敞開自己、真誠的情感表達之中才能獲得其真正的意義,所以《中庸》說「不誠無物」。像孔子在《論語》中也經常強調,孝禮的本質在於子女對父母的親愛之情,而不在禮的形式。換句話說,禮只是一種恰當的情感表達,讓自己的情感存在實現在人與人的世界場域之中。在這個意義上,《中庸》特別推崇在其他儒家經典中被刻意淡化的鬼神祭祀:「鬼神之為德,其盛矣乎!視之而弗見,聽之而弗聞,體物而不可遺。使天下之人齊明盛服,以承祭祀,洋洋乎如在其上,如在其左右。《詩》曰:『神之格思,不可度思!矧可射思!』夫微之顯,誠之不可掩如此夫。」《中庸》認為鬼神最能體現誠的作用。鬼神本身並沒有形式和軀體,視之不見、聽之不聞,沒有常人意義上的內心的情感,它們的存在就完全體現在一個禮的交互場合之中,使人真誠崇敬;其情感存在完全體現在人與人交流中的情感作用之上。這種情感作用才是禮樂世界得以維持的根基。愚人或者常人不及的地方就在於忽視了這個根基,認為一切便利於生活的制度儀軌都是客觀存在的,它們自然而然是這樣,只要我們按照那個形式參與進去,一切問題就會解決。他們卻沒有想到這些建構出來的生活形式需要背後的真實生命的投入才能被成就。就正如坊間很多教授如何取悅異性的書和文章,它們把愛情塑造成一套儀式和話語,告訴你只要完成了這些就能取悅對方。有些人試過失敗了,還會責怪對方,我為你做了那麼多為甚麼還不滿足?其實人的感情很多時候就是被外在的儀式破壞了,比如送禮的本意是表達好意,但禮物的價格和形式有時候會反過來破壞感情。那是因為很多人都不真正明白那句挺有道理的網絡格言:「少一點套路,多一分真誠。」

回歸生活世界

因此對於《中庸》來說,世界之所以會成為問題,是因為我們要麼越過了平常的生活世界,構想出不切實際的對世界的理解;要麼忽略了自己在生活世界之中的角色,認為一切美好的人際關係、社會制度和生活方式都是理所當然,不需要生命的投入。在這兩種意義上,我們正好時常偏離了那個平常的生活世界,乃至中庸——「恰到好處的生活在世界之中」變得不可堅守。中庸之難,難不在做到它,難在如何堅持它。故孔子說:「中庸其至矣乎!民鮮能久矣!」因為我們都既已生活在這個世界裡,領會著這個世界,我們一切信念和生活方式都來自於此,中庸其實是不求而得的,問題是我們如何去理解這個平常的生活世界、如何用生命去維持它。要理解這個平常,也是極為困難的事,所以《中庸》說:「君子之道費而隱。夫婦之愚,可以與知焉,及其至也,雖聖人亦有所不知焉;夫婦之不肖,可以能行焉,及其至也,雖聖人亦有所不能焉。」這種困難意味著我們要隨時保持警醒,留意生活世界的變化,留意之中我們習以為常但其實還不清楚的地方,這樣我們才能夠時刻保持不偏離平常的生活世界,不會在温水煮蛙之中,讓自己習以為常的世界在自己的無知之中悄悄的改變而不自知。

作為這篇的總結,讓我們稍稍給導言篇拋出的問題一個簡短和暫時的回應:「很多經歷過香港光輝歲月的人或許都會慨嘆,我們的世界是從何時變得如此不可掌握?」這種生活世界的改變其實就是一個温水煮蛙的過程。我們這個社會中有智者,不斷思考香港的將來和出路;也有愚者想墨守成規,只想著自己的既得利益。這兩種勢力近年對香港造成很大的撕裂。但其實換一個角度來想,到底香港的改變有多少是來自於不可抗逆的力量?又有多少是來自於我們自己對香港的理解和看法?不可否認的是我們對香港的理解將會一天又一天,慢慢地塑造這個地方,把我們的理解實現為事實。無可否認的是不管是激進派和保守派都在思考香港的前途,也拓闊了我們對香港的理解,但同樣不可缺少的是第三條道路。這第三條道路不是模稜兩可、隨風擺柳的中間派,而是在《中庸》裡已經展示了出來的一種反思的道路,去體味我們所熟知的生活世界,那個在一切經驗中用不同方式呈現出來、又被我們解釋著的世界——我們所理解的香港到底是甚麼?它是我們成長的地方?是我們會渡過餘生的地方?是我們追求世代幸福和公義的地方?還是「揾食啫」的地方?或許在我們能在政治上做出更多改變之前,更重要的是我們如何堅持自己的生活方式,用自己的生命去解讀這個地方,把香港活出新的價值。「世界之好壞,不繫於世界本身,而繫於你自己。」

*中庸哲學(五):如何成為自己?* 文:*郭世恒* 2018-04-20 15:36

在之前的探索中,我們已經逐步從自己的生命走進了世界,在世界之中有著對親人、他人、社會和命運的牽掛。在世界錯綜交纏的十字路口,我們如何成為自己?如何找到一條畢生都可以遵循的道路?我們在〈中庸哲學(三):誰問我是誰?〉中說過:「在人回到自身,思考自身最隱蔽的生命時,恰好發現自我已經向他人敞開;而當我們真誠的回應他人、回應世界的時候,我們才能真正成為自己。」然而人在真誠之中如何成為自己?當我面對他人的異陌性和世界的不可操控性時,真誠到底是把自己脆弱地暴露於危險之中,還是真正的自我完成?

不真實的存在

在漢語之中,「誠」和「成」有字源學上的關聯。「誠」同時也是一個「成為」的過程,所以《中庸》說:「誠者,自成也。」因此,當宋明理學家解釋《中庸》時,往往會賦予「誠」一種本體論的地位。他們認為,誠是天的德性,也是天創生萬物的生生不息的力量,故《中庸》說:「維天之命,於穆不已!蓋曰天之所以為天也。」而人作為天創造的物,同樣稟受了誠的特質,因此應該效法天的生生不息的力量,才能成為一個完整的人。然而我們已經在第一篇說過,這種天賦德性的解讀並不符合《中庸》的原意。事實上,對於《中庸》的作者來說,人和天之間有著一個存在論的差異,傳說中的天人合一並沒有那麼自然而然的成為人存在的根基。在人生的迷茫、他人的觸動和世界的牽掛中,我們發現作為天命的人生處處充滿著危險、疑難、挑戰和陷阱,這就是人跟天、或其他一切自然的存在者之間的一個鴻溝。對於一切自然的存在者來說,A就是A。一隻馬就是一隻馬,一隻羊就是一隻羊;無論做甚麼,馬都不會變成一隻羊。對於《中庸》來說,這個最簡單的同一律,關於存在最簡單的事實就是天的最大的德性。天如果創造了一匹馬,那匹馬就是馬,不會不是馬,天的創造就是這種純一的同一性,世間萬物都首先透過同一性來成為自己。因此《中庸》說:「天地之道,可壹言而盡也。其為物不貳,則其生物不測。」天地造物之道是不二的、同一性,因此每一個受造之物都是獨一無二的,不能比較、不能被測量、也不可以被人類的知識和概念所估量。

然而人卻和其他自然物不一樣,人的存在不受這種同一性庇蔭,因此只有人會質疑存在的意義,會思考自己應該存在的方式。當孟子判定人性為善的時候,其實已經隱含了這一點:當人不按照人的方式來存在時,人不可以為人,人可以變成禽獸,甚至禽獸不如。也是因為這個原因,當海德格定義人的存在(Dasein)時,人的第一個身分就是對存在的發問者。只有人能對其自己的存在提出疑問。這一點構成了人與天的最根本的分別:人可以(而且往往是)不真實的存在。因此《中庸》說:「誠者,天之道也;誠之者,人之道也。」天的道是純一的同一性,天創造的A,它就永遠都是生而為A,天創造的就是事實本身;事實本身只有一個,沒有任何欺騙與幻象。相反,只有人能把A認作是B,在事實之上構築起一個理念、價值和意義的世界,也從此有了掩蓋事實、欺騙與幻象的可能。所以說,天是真誠的,而人只能在透往真誠的通路中成為自己。

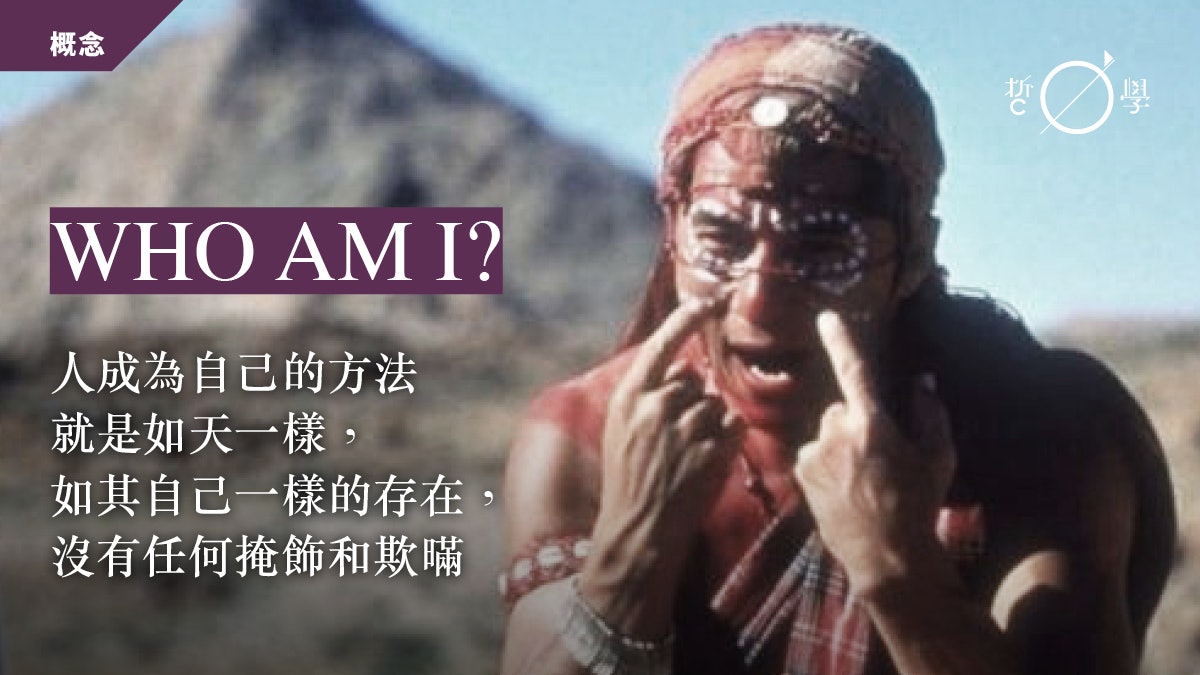

因此《中庸》說:「誠者,天之道也;誠之者,人之道也。」天的道是純一的同一性,天創造的A,它就永遠都是生而為A,天創造的就是事實本身;事實本身只有一個,沒有任何欺騙與幻象。 因此《中庸》說:「誠者,天之道也;誠之者,人之道也。」天的道是純一的同一性,天創造的A,它就永遠都是生而為A,天創造的就是事實本身;事實本身只有一個,沒有任何欺騙與幻象。 學誠之路 透過天道與人道的對比,《中庸》的作者告訴我們,人成為自己的方法就是如天一樣,如其自己一樣的存在,沒有任何掩飾和欺暪。然而作為不誠的人,就只能通過學習來成為自己,故《中庸》說:「自誠明,謂之性。自明誠,謂之教。」如果能生而自然而然地成為自己,就是自天而自然明道的聖人;但對一般人來說,只能先通過明白道理,才能慢慢成為自己,最後在自己的生命之中證明自己領悟的道理,達到「誠則明、明則誠」。

這裡的教如同「修道之謂教」中的教,都是參考別人已經走過的人生道路,參考先人總結出來的人生道理和價值,所以說:「誠者不勉而中,不思而得,從容中道,聖人也。誠之者,擇善而固執之者也。博學之,審問之,慎思之,明辨之,篤行之。」在我們思考如何成為自己的過程中,我們必須透過博學、審問、慎思、明辨和來學習其他人流傳下來的知識、智慧、處事之道,最後在自己的人生中篤行出來。這一點使《中庸》區別於大部分存在主義思想;雖然《中庸》以人的純粹的存在作為出發點,要求人找到自己的存在道路,實現自己,但這種存在處境不只是對傳統和歷史的解構,相反,只有在回到最原初的存在處境中,傳統的文化、價值和哲理才能得到最真切的領會。

然而,對現成的文化、價值和哲理的學習不等於毫無反思地找到一個信仰,然後傾盡生命在其中。對《中庸》來說,任何現成的規範都只能暫時提供一個指引,我們學習前人留下來的東西,只能幫助我們處理一部分的問題。例如我們學習了醫學的知識可以幫我們達至健康,但不可以完善我們對道德追求等等。因此,作何學習的對象都只能幫助我們完成生命的一部分,這個部分就是生命的一「曲」。《中庸》告誡說,學習人生之道,不能操之過急,要從一部分慢慢來做,所以說:「其次致曲。曲能有誠,誠則形,形則著,著則明,明則動,動則變,變則化。唯天下至誠為能化。」在人生的一個部分做到了真實的自己,它就會成為自己的一個具體的、有形有質的特質;比如一個人努力學習成為一個科學家,學習的過程不只是對外在知識的掌握,更會慢慢形成嚴謹、講求邏輯、有求真精神的性格。這些性格會隨著年月而漸漸變得明顯,變成一個人最引人注目的特質。這些特質會慢慢成為他理解世界的方式和處理事情的方式,在對這些特質的運作當中,這些特質的價值會漸漸被他乃至他身邊的人理解明白,直到他真的明白體會了這些德性後,他就可以作為一個嚴謹、講求邏輯、有求真精神的人來面對人生的各種處境和問題。這時候,這些特質已經被完全內化,而不是追求和學習的對象。他能靈活變化,因應不同的處境作出正確的抉擇,達到中庸之境。此時,對這些從外在襲得的人生理想、規範、文化、價值、哲理都會進入化境,與生命融為一體。

與他人和世界共在

這個學習真誠地存在而成為自己的過程,其實是一個自我與他人和世界的不斷對話、協商和調和的過程。因此當《中庸》說向他人敞開和回應世界時,不是說毫無反思地、隨心所欲地行動,也不是說完全敞開自己受世界的支配;相反,「誠之」的過程讓人生的每一個時刻都是一個反思和學習的契機,在每一個當下中,人都能重新反思自己與世界和他人的關係,選擇用一種方式去解讀和領悟這個存在的瞬間。人學習成為自己的過程,同時也是學習如何與他人和世界共在的過程。人成為自己的過程,其實就是學著回應那首先由他人和世界所打開的問題,在自己的生命中找到一個回應。人的完成也是對這些一切問題的完成。所以《中庸》說:「唯天下至誠,為能盡其性;能盡其性,則能盡人之性;能盡人之性,則能盡物之性;能盡物之性,則可以贊天地之化育;可以贊天地之化育,則可以與天地參矣。」從這裡的「與天地參」可見《中庸》並沒有採取後來常說的「天人合一」的世界觀,反之,天地人為「三」。這個「參/三」表示天、地、人在宇宙中有其各自的地位。人作為天與地的「之間」,就是在天地中的漫游者,在世界之中找到自己的道路,並使天地萬物都恰如其分的安在其中。只要人的存在被安頓了,人就不會用錯誤的存在觀念去宰割天地萬物,不會用不真實的存在的身分去測量和消耗萬物,反之,讓萬物如其天所造一樣安於其性。 人的完成也是對這些一切問題的完成。所以《中庸》說:「唯天下至誠,為能盡其性;能盡其性,則能盡人之性;能盡人之性,則能盡物之性;能盡物之性,則可以贊天地之化育;可以贊天地之化育,則可以與天地參矣。」 人的完成也是對這些一切問題的完成。所以《中庸》說:「唯天下至誠,為能盡其性;能盡其性,則能盡人之性;能盡人之性,則能盡物之性;能盡物之性,則可以贊天地之化育;可以贊天地之化育,則可以與天地參矣。」

結論:

不息之存在 由此可見,「(真)誠」與人的「(完)成」的連繫不只在於人敞開自身,更在人生之中的每一個瞬間以這種敞開的精神去接納他人和世界,從而在每一個當下重新解釋自我與他人和世界的關係。這裡要求的是對人生無時無刻的反省與參與,並從中回應他人與世界。根據《中庸》,人要成為自己,首先要洞察到的是天與人的根本差別,洞察到人存在的不可確定性,並且理解到這種不可確定性同時是生命每一秒都可以重新解讀的契機,並在不斷的學習和與世界的調和中一步一步慢慢地修築起自己的人生道路。與人生的「不可須臾離」相應,人成為自己的過程是一個無時無刻不停息的過程,故《中庸》說:「至誠無息。」這個不息就是生生之德。與宋明理學的理解不同,生生說的不是天與之間同質的德性;相反,這是人要面對天與人的差異時,為了完成自己而必須具備的精神。所以生生不息,不是天賦予人的潛能和優點,而是天對人施加的最根本的天命。人就是這樣一個存在:只有在命運之中自強不息,才能成為自己!