【從藏傳佛教到西藏熱:沈衛榮教授談藏學】

【從藏傳佛教到西藏熱:沈衛榮教授談藏學】

近年來,追捧活佛和動作用藏傳佛教似乎是一件很時髦的事情。在中國人民大學國學院西域歷史語言研究所所長、藏學家的沈衛榮教授看來,藏學原本是一門相對邊緣的學科,眼下的藏學熱明顯與世界性的“西藏熱”有關,不管是政治的,還是宗教的、文化的“西藏熱”,它們都對目前世界範圍內的西藏研究的繁榮有巨大的推。

沈衛榮,1962年4月20日生於江蘇無錫,南京大學歷史系學士、碩士,德國波恩大學中亞語言文化系博士。1984年,在南京大學攻讀碩士學位的沈衛榮開始隨中央民族學院王堯教授學習藏語,從此進入藏學研究領域。1990年,他赴德國波恩大學主攻跨文化宗教和宗教史研究。在對藏學近30年的研究中,著述頗豐。關於藏傳佛教的起源與歷史、它與漢地與印度之間的關係,西方「西藏熱」是如何興起、其本質又是什麼,如何看待國內現在的「西藏熱」等等,沈教授為我們做了一個細致深入而又視野寬闊的解答。

沈衛榮教授認為,當今國人對西藏和藏傳佛教之追捧的熱烈程度完全可以媲美上世紀七八十年代“新時代”(New Age)運動中的歐美人。雖然在時間上兩者相差了二三十年,但在形式上卻很相像,都有很多名流,包括商人和明星,在其中推波助瀾,也都把曾經是落後和愚昧的代名詞的西藏一下子提升為世界上最後一塊淨土,追捧藏傳佛教成為一種來勢迅猛、無法抵擋的新時尚。

上世紀八十年代以前,國際藏學界對敦煌古藏文文獻的研究多半集中於對其中的世俗文獻的研究,而近二十年來的研究則基本上是對其中的佛教文獻,特別是密教文獻的研究。

藏傳佛教在西方受歡迎,還依託於另外一個國際性的宗教背景:自上世紀八十年代後期開始,西方延續了幾個世紀的基督教傳教運動面臨了巨大的挑戰,早已不得人心,西方社會開始轉而宣導跨宗教和跨文化的對話,以減少東西之間、不同宗教和文化間的衝突,並增進它們之間的互相理解。事實上,由於受現實的政治和經濟利益的制約,最能和西方各種宗教團體進行這種跨宗教對話的就數和西方較少有直接的政治和經濟利益衝突的藏傳佛教了。

于道泉先生早年曾熱衷於編寫藏漢字典,後來又醉心於創制藏文打字機,終皆半途而廢。終其一生,他對正兒八經地做學問似乎並不很努力,卻對靈智學十分著迷,留下的最為人稱道的學術作品竟是他在出國留學之前,還不到三十歲時翻譯、出版的漢、英文《六世達賴喇嘛情歌》。

1960年代初,在美國洛克菲勒財團的資助下,歐美、日本很多所著名的大學都在“流亡”藏胞中挑選了一批優秀的藏族學僧,把他們帶進這些國際一流的學術機構深造、工作。然而,今天看來,噶爾邁先生差不多是那批被選中的優秀藏人學者中碩果僅存的一位有世界級影響的優秀藏學家,可見即使在藏族學者中培養出一位優秀的藏學家也是一件不容易的事情。

藏學家也對妖魔化或者神話化西藏形象的形成負有一定的責任,譬如美國當代兩位最著名的藏傳佛教研究權威Robert Thurman和Jeffrey Hopkins教授就必須對目前不切實際的神話化西藏形象負起部分的責任。

◎上海書評:不知道從何時開始,藏學無論在中國國內還是國際上,都成了一門顯學。但有一種說法是,我們現在所說的藏學這個概念似乎起源於西方,西方一開始是如何對藏學產生興趣的?

沈衛榮教授:前幾天剛讀到一則微博,大意是說今天如果你說話、寫文章想要有點別樣的格調的話,你不妨談談藏學。看來藏學在當下人們心目中確實有點特別。與突厥學、西夏學、蒙古學、滿學等等傳統東方學的其他分支學科相比,藏學顯然很熱,這種現象應該從上世紀八十年代末就已經開始了。現在,每三四年開一次的國際藏學會動輒有四五百人參加,但這竟然還滿足不了大家的熱情。近年又冒出一個國際性的青年藏學家大會,也是三四年開一次,同樣有好幾百人參加,非常熱鬧。

即便如此,要說藏學已是一門顯學了,這恐怕還是有點言過其實的。因為它在任何國家的大學或者研究機構中都還是一門相對邊緣的學科。眼下的藏學熱明顯與世界性的“西藏熱”有關,不管是政治的,還是宗教的、文化的“西藏熱”,它們都對目前世界範圍內的西藏研究的繁榮有巨大的推動作用。

說藏學是一個起源於西方的概念,這當然指的是現代學術意義上的藏學,其實漢學又何嘗不是呢?現代學術本來就是一個西方的傳統,今天即使我們研究的是自家的學問,也不得不按照西方的學術規矩來做。西方尊稱匈牙利學者喬瑪(Sándor Kőrösi Csoma,1784-1842)為國際藏學研究之父,並把近代藏學的誕生歸因於匈牙利民族主義和西方帝國主義的結合。因為喬瑪來東方的本意是要尋找馬紮爾人的故鄉,是要尋找今天匈牙利人的根,最終他卻獲得了英帝國主義者的資助,開始在拉達克學習藏語文,編寫出了第一部英文藏文文法書和第一部藏英字典,催生了現代藏學。

被尊稱為中國藏學之父的是于道泉先生(1901-1992),他早年在北京追隨愛沙尼亞男爵、印度學家鋼和泰先生(Baron Alexander von Sta?觕l-Holstein,1877-1937)學習梵文和藏文,其後遠赴法、德、英等國留學、工作,曾追隨法國第一位藏學教授巴考(Jacques Bacot,1877-1965)等人深造,解放前夕歸國,先後在北京大學、中央民族學院開設藏語文教學課程,培養出了王堯先生等一批弟子,開創了現代意義上的中國藏學研究。

如果這兩位藏學之父的說法還算靠譜的話,那麼,中國的藏學研究不但在時間上比西方的藏學研究起步晚了至少一百年,而且在學術傳統上也應當與西方藏學一脈相承。有意思的是,喬瑪是一位十分循規蹈矩的學者,他寫的有關藏學研究的文章曾被當時人嘲諷為“馬尾巴的功能”,但他留下的文法書和字典卻為後世西方藏學研究的發展打下了基礎。

而于道泉先生則是現代中國學者中一位十分少見的性情中人,早年曾熱衷於編寫藏漢字典,後來又醉心於創制藏文打字機,終皆半途而廢。他的固執曾讓當年他在中研院史語所的老闆傅斯年先生大為光火,但也奈何他不得。終其一生,他對正兒八經地做學問似乎並不很努力,卻對由俄羅斯半仙Helena Petrovna Blavatsky(1831-1891)夫人創立的專事怪力亂神的靈智學(Theosophy)十分著迷,留下的最為人稱道的學術作品竟是他在出國留學之前,還不到三十歲時翻譯、出版的漢、英文《六世達賴喇嘛情歌》。

◎上海書評:與西方藏學相比,中國藏學相對來說目前的優勢和劣勢是什麼?中國藏學在國際藏學中的地位是怎樣的,是藏學中心嗎?

沈衛榮教授:西藏是中國領土的一個組成部分,藏語文是六百萬藏胞的母語,不但藏文文獻是藏學研究的基本材料,而且漢文古文獻也是研究藏學必不可少的補充和幫助,應該說中國藏學具有很多得天獨厚的潛在優勢,本該在國際藏學界占主導地位。可是,迄今為止中國藏學顯然並沒有將這些潛在的優勢化作現實。可以說,除了人多勢眾以外,現階段的中國藏學並沒有在國際藏學界呈現出其他令人注目的優勢,相反在學術上它依然處於相對落後的地位。每次參加國際藏學會的中國代表人數眾多,但其中真有能力和他人對話、進行學術交流者則寥寥無幾,更不用說扮演領導者的角色了。

今天世界上研究藏學的學者大概都知道北京有個“中國藏學研究中心”,即他們口中的CTRC(China Tibetology Research Center)。作為中國國家級的藏學研究專門機構,它的存在無疑不容忽視,但當下的國際藏學研究早已呈多元發展、全面開花的趨勢,世界上早已經沒有一個像當年義大利學者圖齊(Giuseppe Tucci,1894-1984)一樣的絕對的學術權威,也沒有一個絕對強勢、足以號令世界的藏學研究中心,所以,CTRC要真的成為今日世界藏學的中心,一定還有很長的路要走。在我看來,如果中國有意打造一個世界級的藏學研究中心,那麼就應當首先致力於培養出一批世界級的藏學研究人才,並建立可以超越美國已故的Gene Smith先生憑一己之力而創建起來的“藏傳佛教資料中心”(TBRC)的一個藏文圖書資料中心。

◎上海書評:中國藏學和西方藏學在哪些問題上存在著分歧?這種分歧在多大程度上是“政治化”的?如果撇開政治不談,您怎麼看雙方在學術上的分歧?

沈衛榮教授:藏學作為一門獨立的學科,在中國和西方之間本來不應該有啥不可調和的分歧,兩者之間的差別應當只是學術關注點的不同、學術方法的差異和學術水準的高低。但是,由於受國際政治的影響,當下的中國和西方藏學界在很多問題上確實存在著十分嚴重的分歧,它們深刻地影響著雙方之間正常的學術交流,一定程度上阻礙了中國藏學研究的進步。

眼下閒人閒談藏學或許是一件很有格調的事情,但一位專業的藏學研究者談西藏或者藏學,反倒可能是一件很容易引起誤解、引起爭議,甚至是十分危險的事情,因為說不定就會有人給你扣上一頂帽子。在以往很多年中,即使在學者之間,中西雙方也難進行理性對話。當下國際政治和西方在西藏問題上的話語霸權對中國藏學研究的一個最明顯的影響是,中國的藏學家絕大部分都在研究西藏歷史,特別是西藏和歷代中央政府關係史,而很少有人用心研究藏傳佛教、藝術、社會,很少有人整理和研究藏傳佛教文獻,造成了學術資源的巨大浪費和學術研究的偏頗。事實上,西方人根本不關心中國學者對西藏歷史的研究成果,討論西藏歷史問題總會按照他們自己的邏輯和理解信口開河。

說到中西方藏學研究在學術上的主要分歧,我認為是中國的藏學研究者普遍缺乏良好的語文學(Philology)訓練,這或許也是中西學術間一個帶有普遍性的分歧,而語文學恰恰是西方現代學術的基礎。應該說藏學是一門入門的門檻比較高的學問,它至少要求從業者有藏語文、梵文或者漢語文的訓練,還要求他們對佛教學和宗教研究有基本的瞭解。還有,藏學是一門國際化很強的學問,中國的藏學家開始任何一個課題的研究,首先必須要有能力瞭解和吸收西方、日本藏學界的相關成果,然後還要有能力將自己的研究成果用西方共通的學術語言,用符合西方現代學術規範的方式表達出來。而目前的現狀是,中國的藏學家中很多人或者不懂藏文、或者不懂漢文(梵文)、或者不懂英文,要求他們在國際學術舞臺上和西方、日本那些接受過長期和嚴格的語文學訓練的藏學家用西方人的學術語言來比拼,這是一件多麼艱難的事情,不言而喻。

語文學訓練對於藏學研究之重要自不待言,去年德國漢堡大學藏學教授、不丹裔藏族學者多吉旺秋先生來人大國學院交流,他在給學生上課時多次強調不要以為自己是藏族、藏語文是自己的母語就一定可以成為一位優秀的藏學家,如果缺乏足夠的語文學訓練,藏族也不見得一定就能夠讀懂古藏文文獻。

最近讀到英國著名藏學家David Snellgrove (1920- )先生的一篇文章,介紹曾任國際藏學會主席的桑木丹·噶爾邁先生(Samtan Karmay,1936- )如何進入歐洲學界的傳奇經歷,讀後頗為感慨。1960年代初,在美國洛克菲勒財團的資助下,歐美、日本很多所著名的大學都在“流亡”藏胞中挑選了一批優秀的藏族學僧,把他們帶進這些國際一流的學術機構深造、工作,以推動國際藏學研究的發展。

然而,今天看來,噶爾邁先生差不多是那批被選中的優秀藏人學者中碩果僅存的一位有世界級影響的優秀藏學家,而其他被選中者最終都沒有成為能與西方學術傳統接軌的藏學大家,可見即使在藏族學者中培養出一位優秀的藏學家也是一件不容易的事情。噶爾邁先生曾先後受教于Snellgrove、石泰安(Rolf Stein,1911-1999)等歐洲學術大家,1961年就到了英國,卻到1985年年近五十歲時才在倫敦大學亞非學院獲得博士學位,他以其淵博的知識和扎實的語文學訓練,在苯教和藏傳佛教寧瑪派研究中作出了無人能企及的巨大貢獻。

值得一提的是,多吉旺秋先生的老師,德國漢堡大學印度學、佛教學教授Lambert Schmithausen先生曾發表過一篇簡短的書評,批評噶爾邁先生的名著《大圓滿法——藏傳佛教的一個哲學和禪坐法》(The Great Perfection: A Philosophical and Meditative Teaching of Tibetan Buddhism),指出了其書中出現的多處翻譯錯誤。這是發生在兩位大學者之間的一段學術佳話,即使像噶爾邁先生這樣偉大的藏族學者,也會在翻譯古藏文文獻時出錯,而指出他的錯誤的竟然是一位元德國的語文學家。這段佳話可以作為凸顯語文學訓練對藏學研究之重要意義的經典例證。

我相信如果在中國的藏族學者中也能夠出現一位像噶爾邁先生這樣既曾浸淫于藏族傳統文化教育之中,又接受過嚴格的西方語文學訓練的藏學大家,那麼中國藏學主導世界藏學的日子就一定為時不遠了。說到此讓我想起了已故內蒙古大學教授、傑出的蒙古族學者亦鄰真先生,他的存在曾經使中國的蒙古學研究徹底地改變了面貌。

當然,我覺得中國年輕一代藏學家的成長是很值得期待的。最近一年間我曾有幸先後三次受邀去哈佛講座和參加學術會議,每次都發現目前在哈佛攻讀藏學碩士、博士學位,或做博士後研究的中國學生,其中有藏族,也有漢族,已經是那裏所有學生中的多數。其中也包括好幾位我自己以前的學生,他們顯然遠比同齡時的我優秀、成熟,試想等他們成長起來,並成為中國藏學研究的骨幹時,國際藏學研究的格局應該完全不是現在這個樣子了。

◎上海書評:宗教在藏學研究中究竟是一種什麼地位?是主流麼?

沈衛榮教授:西藏文明是一種非常徹底的宗教文明,佛教滲透到了西藏社會的每一個細胞之中,不懂得藏傳佛教,我們就根本無法理解西藏文明。因此,藏傳佛教研究是國際藏學一項最主要的內容。如果說藏學研究主要是一種文本的研究,那麼它就更加無法與藏傳佛教研究分開,因為自十一世紀開始,所有藏文文本都被賦予了極其濃重的佛教色彩,所有的西藏歷史都經歷了一個徹底的佛教化過程,按照佛教的思想和邏輯作了徹底的改寫和詮釋。

在西方藏學史上,藏傳佛教研究從來都是其中一個最突出的分支,而近二十年來它更成為藏學研究的絕對主流。老一輩的著名藏學家如圖齊、石泰安、黎吉生(Hugh Richardson,1905-2000)、Luciano Petech(1914-2010)、Géza Uray(1921-1991)和山口瑞鳳等都曾是一流的歷史學家,也都對西藏世俗的歷史有過研究,然而,在新一代國際知名的藏學家中卻再沒有出現傳統的歷史學家,他們中的大部分是藏傳佛教研究專家。

例如上世紀八十年代以前,國際藏學界對敦煌古藏文文獻的研究多半集中於對其中的世俗文獻的研究,而近二十年來的研究則基本上是對其中的佛教文獻,特別是密教文獻的研究。而反觀中國藏學界,至今我們依然在期待藏傳佛教研究大家的出現,除了個別學者在古梵文佛教文獻的整理和研究上能與西方學者同步外,整體而言我們對藏傳佛教的瞭解似乎還停留在王森先生寫成于上世紀六七十年代的《西藏佛教發展史略》(中國社會科學出版社,1987)的水準,這大概也是今天的中國藏學依然難以與國際藏學深層次地對話和接軌的一個重要原因。

◎上海書評:您曾經說過,西方對西藏有兩種相反的傳統,一種是妖魔化,一種是神話化。我們先談談妖魔化吧。拿您主編的這本新書《何謂密教》來說,密教在西方一開始是被情色化的。

沈衛榮教授:應該說,“想像西藏”是一個在人類文明史上持續了很多世紀的有趣現象。大概是因為西藏地理上的不可及性和文化上的獨特性,它給西藏以外的世界提供了無窮的想像和設計空間,所以,世上才會有那麼多五花八門的西藏形象,一會將它妖魔化、一會又將它神話化。這種形象的變化與西藏本身沒有關係,它折射出來的實際上是西方社會、文化和心靈的變化。當然,“想像西藏”並不是一個西方特有的現象,在漢族文化傳統中同樣如此。

西方妖魔化西藏由來已久,其中一個最醒目的內容就是將西藏和藏傳佛教情色化,從馬可·波羅說西藏是在男女關係上最隨便、最沒有道德觀的地方,到今人將瘋僧根敦群培的《欲論》說成是藏傳佛教的不二法門等等,無不如此。藏傳佛教長期被人誤解、歪曲,其中有涉性瑜伽的密教修習被無窮演繹,以至於將藏傳佛教整體誤解為一種性的宗教,把藏傳佛教的修法看成是一種“淫戲”,或者“巫術”。

這一方面引起了很多人對藏傳佛教之正法地位的質疑,另一方面則激發了當下大量精神上失去依怙的善男信女的好奇心。不瞞你說,我主編這本《何謂密教》的本意是啟蒙,它包括知識和學術兩個層面的啟蒙,既希望讀者通過閱讀這本書理解到底什麼是密教,以破除對藏傳密教的種種誤解,也進而希望學者通過這本書知道我們該如何來研究密教。雖然這本書中收錄了幾篇專門揭露和批判西方人如何情色化藏傳密教的文章,但它更是一部面向國內大眾的書,國人對藏傳密教的興趣日益濃厚,而國內學界對密教的研究不但數量少,而且水準低,所以要借鑒西方密教研究的最新成果,來幫助我們瞭解近二百年來關於密教的定義、修習、象徵符號和歷史建構的詮釋與爭論,引導我們正確地理解和研究藏傳密教。

◎上海書評:但無論如何,至少在當代,西方對西藏的“神話化”可以說是更為主流,比如著名的香格里拉傳說。這可能也未必是政治原因?可能這種神話化也契合了西方的一些思潮,比如說反物質主義等等,借西藏酒杯,澆自身塊壘。再往細裏說就是,西藏是如何被“神話化”的?

沈衛榮教授:你說得很對,神話化西藏無疑是目前西方社會的主流思潮,造成這種局面的原因最初也不是政治,相反是香格里拉化的西藏形象促成了西藏在今日地緣政治中十分特殊的地位。有關西方如何和為何將西藏神話化為香格里拉,我在我的一本小書《尋找香格里拉》(中國人民大學出版社,2010年)中已經有了很多的敍述,這裏就不再多說了。

簡單說來,西方人是將他們對一個失落了的美好過去的緬懷移情到了西藏,香格里拉 /西藏不過是後現代西方社會創造出來的一個烏托邦和精神超市。說到底,西方人對西藏也不過是葉公好龍式的喜愛,他們愛的是“似龍而非龍者也”,無非是要拿被他們神話化了的西藏作為認識自己的一個座標,把它作為構建他們自己身份認同的一個參照和工具,所以,西方人神話化西藏真的就是如你所說的“借西藏酒杯,澆自身塊壘”。

我想再次強調的是,西方以神話化西藏為中心而形成的一套“西藏話語”具有極其強大的霸權力量,這不僅嚴重影響了當下國際政治中的“西藏問題”的定位和走向,而且也給國際藏學研究帶來了深刻的影響和干擾。所謂“話語”,實際上不過是一套在對話交流中形成而被普遍認同的說法,然而當這些說法如此地深入人心之後,我們每個人的言語和行動便無一不受它們的制約和束縛。所以,當西方的這一套“西藏話語”已經成為人們日常的共識時,即使是最好的藏學家、最好的語文學家,實際上也不得不屈就於這一套說法,甚至自覺不自覺地去迎合這套說法,很難擺脫這些既定說法對他們所從事的學術研究的規範和約束。學術研究的一個重要目的是要探索新知,但因為受這些話語霸權的制約,我們常常是在做一些要證實這些既定說法之不誤的工作,這是很值得我們時刻警惕的一件事情。

◎上海書評:我記得您也說過,西方人觀念中的西藏與現實、物質的西藏沒什麼關係,它是一個“精神化了的虛擬空間”,比如說好萊塢的一些明星本來就是對物質最渴求的一群人,卻視藏傳佛教為時髦事。您怎麼看這種“時尚化”?這種“時尚”似乎也在“出口轉內銷”,國內的很多商人、明星群體對此趨之若鶩。

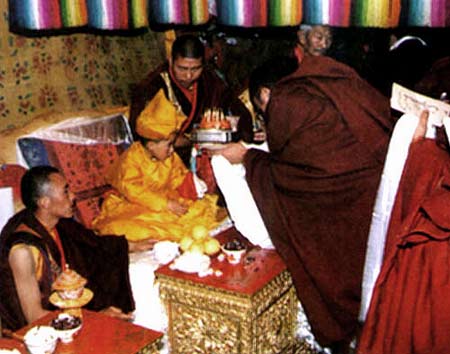

沈衛榮教授:日前看到網路上有人總結中國當今養成“新土豪”的種種特點,其中居然有“從漢人變成藏人”和“從狐朋狗友變為活佛同門師兄妹”等等,可見在當下的中國,追隨活佛、信仰藏傳佛教是一件很時髦的事情。當今國人對西藏和藏傳佛教之追捧的熱烈程度完全可以媲美上世紀七八十年代“新時代”(New Age)運動中的歐美人。雖然在時間上兩者相差了二三十年,但在形式上卻很相像,都有很多名流,包括商人和明星,在其中推波助瀾,也都把曾經是落後和愚昧的代名詞的西藏一下子提升為世界上最後的一塊淨土,追捧藏傳佛教成為一種來勢迅猛、無法抵擋的新時尚。

我覺得這種現象的出現並不見得一定就是“出口轉內銷”,不見得是國內的明星、大腕對幾十年前的西方同行的刻意模仿,它反映出的更應該是這二十年來中國社會的飛速發展和變化給人們帶來的對一個“精神化了的虛擬空間”的強烈的追求,從這種現象中我們可以感受到當下我們這個時代之社會和文化中的一些熱切的訴求和典型特徵。一個香格里拉化了的西藏雖然都是精神產品,但它在東西方還是有不同訴求和不同的意義的,當今的西方人習慣於拿西藏說事,鼓吹的是智慧、慈悲、非暴力、環保、男女平等等放之四海而皆準的大道理,而目前我們國內的西藏發燒友還多半愛拿西藏和藏傳佛教當作心靈雞湯來消受,說的多半只是與個人情感、生活方式相關的一些小資式的小問題,表達的是一種多少有點矯情、做作的小情調和小清新。

◎上海書評:不過,神話化也好,時尚化也好,藏學對西方文化應該還是產生過一些影響的吧?

沈衛榮教授:自上個世紀八九十年代開始,我們曾對西方學術中的東方主義傾向進行了激烈的批判和清算,這無疑是一件大快人心的好事。但在這個過程當中,我們難免也會矯枉過正,情緒化地全盤否認西方之東方學研究的巨大成就。不可否認的是,西方學界用語文學的方法對東方之文獻、歷史和文化傳統的整理和研究是我們人類的一筆巨大的精神財富,它們對豐富東方文明之內涵、揭示東方文化遺產之精神價值具有無可替代的意義。西方的藏學研究作為西方東方學研究的一個重要分支,它對揭露藏傳佛教文化之博大精深、豐富人類之精神文明同樣也具有無可替代的意義。

西方的藏學研究在很多方面遠比中國的藏學研究先進,更有成就,特別是他們對藏傳佛教的研究,不但改正了以往人們對藏傳佛教的種種誤解,而且也把藏傳佛教極為豐富的內涵和極其深刻的哲學、精神價值全面地展現在世人面前。西藏文明和藏傳佛教文化今天之所以能夠得到全世界人民的喜愛和追捧,恐怕也與藏學研究的巨大成就有關,離不開世界上一大批優秀的藏學家對西藏文明的精深研究和生動表述。

自然,藏學家也對妖魔化或者神話化西藏形象的形成負有一定的責任,譬如美國當代兩位最著名的藏傳佛教研究權威Robert Thurman和Jeffrey Hopkins教授就必須對目前不切實際的神話化西藏形象負起部分的責任。前者將喇嘛、活佛捧為“心靈宇航員”,聲稱藏傳佛教作為精神科學所達到的深度已遠遠超越美國宇宙空間技術科學研究所能達到的高度;而後者則將與藏傳佛教本不相關的《欲論》稱為藏傳佛教的最高精神寶典,是保證行者同時獲得肉體的喜樂和精神的解脫的不二法門。利用自己藏學權威的身份,有意地誇大,甚至歪曲藏傳佛教精義,以混淆視聽,這顯然是一種極其不負責任的行為。

當然,我們也不應該過分誇大藏學家的著作對普通大眾的影響力,嚴肅的學術著作讀者畢竟有限,其影響也是十分有限的,相反虛構的文學作品往往能產生巨大的影響。這裏我舉一個例子,上世紀五六十年代,有位自稱洛桑·然巴(Lobsang Rampa)的人,連續發表了《第三只眼》(The Third Eye,1956)、《拉薩來的醫生》(Doctor from Lhasa,1959)和《然巴故事》(Rampa Story,1960)等三部自傳體小說,風靡一時,曾被翻譯成很多種歐洲文字出版,很多西方人讀了這三部小說以後從此就迷上了西藏和藏傳佛教。

當時歐洲的兩位藏學權威,即英印政府的駐藏代表黎吉生和那位曾經在西藏住了七年的奧地利登山運動員Heinrich Harrer(1912-2006)見狀急得直跳腳,他們死活都不相信這位洛桑·然巴真的是一位來自西藏的轉世喇嘛,幾次提出要和他當面用藏語對質,但都未曾得到後者的理睬,最終他們雇用了私人偵探,才發現這位所謂的“拉薩來的醫生”實際上是蘇格蘭鄉下的一位管子工,真名Cyril Henry Haskin。他連英國的國門都沒跨出過,更不用說去過拉薩、西藏和日本了,所有的故事都是他閉門造車想像出來的。

可是,雖然這位洛桑·然巴的真實面貌早已被揭穿,但至今還是有很多人相信他這幾部小說中描寫的西藏故事才是最真實可信的,至少它們比黎吉生和Harrer們的書要好看得多。人類不見得時時刻刻都想著去追求絕對的真實,而往往更喜歡相信他們自己願意相信的那些東西,真實(truth)往往不如妙想(fantasy)更令人神往。

◎上海書評:我一直很納悶,西方一神論的基督教文明,按說是排他的,它對伊斯蘭文明就充滿警惕甚至敵意,《文明的衝突》中甚至說它對儒家文明也有這種感覺,但為何對藏學和藏傳佛教卻是“包容”甚至友善的呢?或者這麼說,每週去教堂難道可以和打坐念經相容?西方政治文明竟然對“政教合一”的傳統也可以包容嗎?或者這麼想是否對,西方對西藏的理解其實是“去宗教化”的,沒有把西藏理解為一個與基督教相異的佛教文明?

沈衛榮教授:你這個問題提得有點複雜,不知道我這一句兩句能不能把它說個明白。我覺得藏傳佛教今天在西方之所以受到如此熱烈的歡迎,它既不是西方宗教寬容的表現,也不是“去宗教化”的結果,藏傳佛教只不過是作為“一種可供選擇的神壇”(An Alternative Altar)而被西方人暫且接受的,它最多不過是西方社會之“多元性”(Diversity),或者說是德國人喜歡說的所謂Multikulti Gesellschaft(多元文化社會)的一種表現形式。

藏傳佛教之所以受歡迎,除了是神話化西藏的直接結果外,它還依託於另外一個國際性的宗教背景。自上世紀八十年代後期開始,特別是在冷戰時代結束以後,西方延續了幾個世紀的基督教傳教運動面臨了巨大的挑戰,早已不得人心,西方社會開始轉而宣導跨宗教和跨文化的對話,以減少東西之間、不同宗教和文化間的衝突,並增進它們之間的互相理解。事實上,由於受現實的政治和經濟利益的制約,這樣的對話就是在基督教和天主教之間甚至都難以進行下去,更不用說是在東西對峙的基督教和伊斯蘭教之間進行了,而最能和西方各種宗教團體進行這種跨宗教對話的就數和西方較少有直接的政治和經濟利益衝突的藏傳佛教了。

而在海外代表藏傳佛教的宗教領袖又往往願意放下身段,求同存異,為了迎合西方政治和宗教的需要、適應西方科技的新發展,不惜改變自己的部分宗教觀念和立場,以求圓融與和諧,這使得藏傳佛教成為世界各種宗教傳統都樂於接受的最理想的對話物件。正是在這樣的背景下,藏傳佛教才獲得了西方人廣泛的“包容”和友善。

當然,西方人對藏傳佛教的接受還是非常表面的,他們接受和實踐的藏傳佛教顯然不是西方藏學家潛心研究的那種甚深、廣大的宗教形式,而是西方人自己想像出來的,並為他們自己量身定做的那種宗教形式。西方的藏傳佛教徒大部分是衣食無憂的、自恃進步的有閑階級,他們之所謂信仰藏傳佛教,無非是空閒時在自己寬敞、舒適的客廳裏,打打坐、練練瑜伽,想想慈悲和智慧而已,藏傳佛教徒的身份更多是一種外在的、另類的時髦包裝,他們內心深處最關注的一定還是西方主流社會的那些事情。

這種形式的藏傳佛教當然不會和西方主流的基督教文明形成嚴重的衝突,相反,它可以是貌似宗教多元、自由的西方社會的一層美麗的包裝,它並不影響西方社會的核心利益,並不違背西方的核心價值觀,至於西藏還應不應該繼續實行“政教合一”制度,那就壓根不是他們關心和考慮的事情。

◎上海書評:再往深裏思考,以上說的這種現象還是可以回到您說的妖魔化和神話化這兩種相反的傳統,西方對西藏包容友善的神話化是如何壓倒文明衝突式的妖魔化的?

沈衛榮教授:我描述的西方妖魔化和神話化西藏並不是說這兩種現象、兩種傳統一定是前後相繼出現、在某個時間點上後者取代了前者的關係。事實上,這兩種現象經常是同時存在、如影隨形的,只是有時候妖魔化是主流,如在殖民時代的西方,有時候神話化成了主流,如在啟蒙時代和當下的西方社會中。但即使在今天的西方社會,他們對待西藏、對待藏傳佛教,也不只是一味的叫好,同樣也還有不少過激的批評聲音的。

“西方對西藏的包容友善”更多針對的是他們自己虛擬出來的那個精神的西藏(Virtual Tibet),那是他們的“一個不可或缺的他者”(a significant other),而對那個現實的、物質的西藏實際上他們所知甚少,在目前的情況下他們也很難給予西藏實際的幫助。中、西間若能就“西藏問題”開展理性的對話,其前提之一就是要消除這種神話化西藏帶來的負面影響,還西藏一個真實的面目。

回到我們這次訪談的主題藏學研究,我想說的是,儘管學術研究很難完全不受現實政治的影響,“一切歷史都是當代史”,中國的和西方的藏學研究也一定都會受到他們各自的政治立場和社會主流思想觀念的影響。但學術畢竟不是政治,做學問更不是從政,如果我們各自都能夠對學術和政治之間的關係多一份清醒的認識和警覺,那麼我們從事的藏學研究就會更加學術和客觀一點,在中西方藏學家之間就學術問題進行理性對話的可能性也就會多增加一點。

如果我們能盡可能地排除政治立場和思想觀念的對我們的學術研究的影響和束縛,用更加學術的視角和方法來討論和研究西藏歷史和現實中的種種問題,如“政教合一”、“活佛轉世”、“藏傳密教”、“漢藏關係”和“大藏區”等等,那麼,不但中西方藏學研究間的分歧和差距會逐漸縮小,而且,我們的研究成果也最終會對人們理性和正確地認識與西藏相關的種種政治和宗教問題有所幫助。

最後,需要說明一下的是,最早對西方妖魔化和神話化西藏的現象及其後果做了深刻的揭露和批判的並不是我等中國藏學家,而是西方的一些知名藏學家和文化研究的主流學者。他們能夠這樣做不但需要有極強的學術能力,而且還需要有過人的道德勇氣。

我想中國的藏學家,特別是漢族的藏學家,不妨向他們的西方同行學習一下,也拿出自己的道德勇氣,從學術研究的角度,來對漢族文化傳統中誤解、歪曲藏傳佛教的歷史現象進行深刻、無情的揭露和批判,這無疑將大大地有助於今天漢藏兩個民族間的互相理解和友好共處。