※為僧之道,必須在深山隱遁修行嗎?※ *釋星雲*大師

釋德建,法名德建,法號合一,俗名丁宏本,1963年11月生於黑龍江省克山縣農村。他是少林寺曹洞正宗第三十一代弟子,少林寺永化堂第十九代禪武醫傳人。

提起河南嵩山少林寺,很多人都仰慕已久。明代大旅行家徐霞客有詩云:“嵩山天下奧,少室險奇特,不到三皇寨,不算少林客。”在這險奇特的山顛有一個常年客居於此的孤獨禪者,他就是少林寺曹洞第三十一代弟子,少林寺永化堂第十九代禪、武、醫傳人--釋德建。

釋德建大師是當今武林為數不多的能夠全面繼承“少林心意把”絕技,且有相當造詣的高手。更難能可貴的是,他潛心參禪與研習少林武功,利用自己的醫術造福一方百姓,令人肅然起敬。

練習傳統少林拳法首先要從練氣開始,練氣首先要養氣,而養氣就是練心,即心意的鍛煉,氣靜則神恬,神恬則氣足。禪宗主張“無念為宗”、“清淨本心”,是一種無意識的功能狀態,只有在心靈澄澈、心空無物時,才能開啟潛在的、意識活動所體驗不到的及被理智、情感、習慣所抑制的直覺悟性。“心意把”在整個修持過程中突出禪的無念思想,以不用意識、不用意守的“無意念”為練心之要,順其自然,使精氣神順其本性與天地合一。所以只有參透禪機,才能超越於生死怖畏之域而達到極值致所歸,即生命精神所皈依的不動心功夫,所謂超乎寰中,得其向外也。

“心意把”又名鋤鐝頭,是少林寺僧人千百年來自耕自種,自食其力,在田間勞動時受鋤地、掘土、搖轆轤等動作的啟發,悟出的一門上乘功法。心意把僅一大式和幾個側式。只要練好一個側式,領悟其中奧妙,就可以變化無窮,發展成一個武術流派。練心意把重在心意,並非流於形式架子,而是講求實用,不尚花架,足練心意,氣力的無上法門。

正如秘譜中云:“心意把,勢法單,它系少林內功拳。拐起毛籃掌宜吐,起落身法隨意變。起如舉鼎提口氣,發‘嗯’聲落如分磚。運氣宜順為要旨,落下好似掘地般。夜靜練式意集中,形似白猿跳山澗。”心意把練到高深境界,即達到了忘我、無念、了生死的無上境界。其要訣在於空,應達到三空,即心空、身空、目空。心空則氣閑神定,無所思慮,無所畏懼;身空則騰挪輾轉自如;目空則一切不在眼裏,達到無我無敵的境界,即所謂無慮也。

釋德建大師,在2010後似乎就很少出現在網路上,從一代神話到漸漸隱去,他創造出來的神話如今還在流傳,他的名字也依舊隨時被人們提起,但是他依舊是那個潛心修煉,過著淡泊、寂寞的隱居生活。

※為僧之道,必須在深山隱遁修行嗎?※ *釋星雲*大師

自從佛陀在伽耶山菩提樹下證悟之後,不久便在恒河流域展開教化工作,足跡遍及十六大國,例如竹林精舍便建在王舍城中,祗樹給孤獨園也距離憍薩羅國都城不遠。

“佛教”之意,亦指以佛法教化眾生。凡有眾生之處,都需要佛光的普照與法雨的滋潤,無論深山或是都會,都需要大善知識的弘法布教。

佛教傳承至今日,獨善其身者,歡喜走向山林;菩薩發心者,樂於走向群眾。人間佛教的“菩薩僧伽”,積極參與淨化人心、道德重整的工作。許多都市道場成為現代人精神依止的處所;寺院的定期共修,紓解了上班族來自工作的壓力。遷居海外的華僑也因海外道場的建立,獲得精神上的慰藉與依靠。

為僧之道,隱遁深山或走向人群,端看個人的選擇。好比山嶽有山嶽的巍峨嶔崎,海洋有海洋的浩瀚寬闊,鐘鼎山林,根性各異,所謂“大隱隱於市”,熱鬧場中作道場,也許更接近眾生。

《李叔同集》:“雖居住山林中,亦非貪享山林之清福,乃是勤修戒、定、慧三學以預備將來出山救世之資具耳,與世俗青年學子在學校讀書為將來任事之準備者甚相似。由是可知,謂佛法為消極厭世者,實屬誤會。”

對於佛法、佛陀、佛教文化存在誤解之人依然很多,對佛法與佛教文化的曲解與誤解並不會隨著科技進步而消除,有些誤解、曲解甚至可能存在數百年甚至上千年。弘一大師當年總結世人對佛法的十種誤讀,其中一條就是學佛之人並不消極避世,自古以來高僧隱居山林清淨修行,其實另有目的。

因果是宇宙之間顛撲不破的定律,以植物而言,不同的種子,生長出不同的花果樹木。變種花木也要有另一層的「因」與不同的「緣」,才能得到不同的「果」。

所謂「欲知前世因,今生受者是;欲知來世果,今生作者是」。因果報應在宇宙之間無可逃遁。「善有善報,惡有惡報,不是不報,時候未到」。因果報應在生命的輪回中,是重要的引力,並非相信的人才有,縱然否定因果者,也難逃因緣果報的律則。

淺近而言,在日常生活中,每一事物行為也有其因果關係,例如:渴了,喝多了高糖分飲料,必然致病;飲了茶水,則達到潤喉、解渴、健康的效果。餓了,吃太多烤炸加工食物,得到致病的果;吃些清淡自然食品,則可獲得健康的果報。時時以瞋心怨責他人,則得到人緣不佳的果報。相反的,時時善言鼓勵人,善心幫助人,則善緣亦隨之而來。因果報應隨時隨處可知可見。

古云:「有道而正焉。」我們所信仰的物件應該是:

1.信仰實在存有的(歷史上經得起考據證明的。)

2.信仰道德崇高的。

3.信仰能力強大的。

4.信仰戒行清淨的。

5.信仰正法圓滿的。

6.信仰智慧無上的。

《成唯識論》云:「云何為信?於實、德、能,深忍樂欲,心淨為性。」以上說明信仰物件的條件。

怎樣知道是邪教?舉凡教主、教義不明者,教理非究竟者,或違反自然法則、標奇立異、惑動人心者,或盜用他教教義、歛財騙色、妨礙正常風俗習慣者,或假藉宗教名義、行欺騙之實者,或顛倒是非、錯亂因果、鼓勵邪行者,或利用神權,恐嚇惡誓者,皆為邪教。其他如未證言證、自封名號、妖言惑眾,鼓勵集體自殺等不明因果律者,也是邪教。

佛教以「諸行無常、諸法無我、涅槃寂靜」三法印來驗證宗教教義的邪正;近代人心受物慾橫流所惑,提倡「五戒、七誡、八正道」等,可以對治世間的病態。

佛教徒不僅尊重人權,同時也尊重生權,因而宣導放生。但是演變到後來,卻有許多不如法的做法。例如:為了三皈依,放生的魚鳥在小竹籠或小玻璃缸中等待了好幾個時辰,「生」未放得,早已「死」去許多。又有人從國外買食人魚放生到日月潭,魚的「生」雖放了,日月潭卻成了令人聞而卻步之地。更有甚者,有人為了慶生,事先請鳥販抓足鳥數,以便屆時有鳥可放生,或者把鱉放到放生池裏吃魚。也有些善心人士抓毒蛇到佛寺「放生」,如果毒蛇咬了人,放生談不到功德,卻要背負間接害人的因果。又有許多家庭豢養鳥獸,未具野外謀生能力,一放了之,卻留下被「放生」的生靈受苦,又當如何?

至於救濟,不如濟急。因為財施有限、有量,能救人一時貧窮,不能救人一世愚癡;法施無限、無量,開啟內心財富能源,這才是究竟的救濟。長期救濟貧窮,不教導、鼓勵謀生之道,也會造成人心墮落的後果。或有經濟犯罪者,倒閉了他人錢財,令人生計無著,或引起家庭糾紛,事後只以少數錢財佈施救濟,希望由此消災免難,這些都是不明因果者。所謂「因地不正,果招迂曲」,即指此而言。

放生,隨緣行之;更重要的是能護生,尤其心中要有與人為善、放人一條生路的觀念,隨時給予幫助,隨緣方便度化,這才是最好的放生之道。

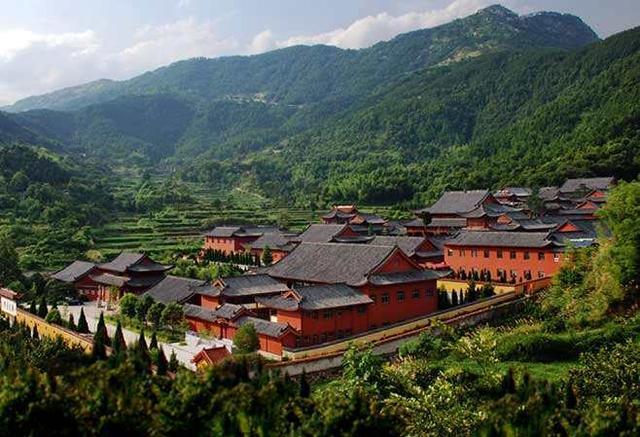

去過佛寺的朋友,可能很多都有同感,現在的佛寺,越來越大,不少佛寺的規模甚至堪比大學。這麼大的規模,管理起來,勢必會有一定的困難——靠方丈(規模大的寺院一般都有方丈,而不止是住持)一個人肯定管理不過來。

其實,在古代,禪宗“叢林”就已經有一批“當官”的和尚,協助方丈履行管理寺院日常行政事務的職責,以便為僧俗眾人提供更安穩、更清淨的修行環境。

禪宗在中唐以後,逐步向深山轉移,在宋元之際已經明顯呈現出“天下名山僧占多”的格局。正因為禪宗向深山發展、遠離城市,所以,禪宗寺院在唐以後又被稱為“叢林”,像唐代的百丈懷海禪師,便第一個為禪宗“叢林”建立了完善的管理、修行制度,就是“百丈清規”。

在寺院的規模逐漸擴大、寺院的管理逐漸制度化之後,以禪宗為代表的漢傳佛教寺院,逐漸形成了管理的核心班子,即,禪宗叢林的四大班首和八大執事,這個核心班子,各司其職,為方丈分擔了許多職責,也使寺院的管理更加嚴整。

對於那些動輒數百號僧人的寺院來說,如果沒有這樣一套班子,還真是管理不過來。

四大班首,他們和方丈一起,是整個(禪宗叢林)寺院的核心領導層,如果把方丈比作首相,那麼這四大班首便是內閣成員。

古印度時期的佛教有羯磨制度,但佛教傳入漢地後有很多的不方便,所以就由方丈說了算。不過,後來禪宗將佛教重心轉入山林,一來寺院規模越來越大,二來方丈權力、職責過大,所以,又逐漸形成了四大班首+方丈的一種核心管理的格局,五個和尚一起,領導、管理寺院日常事務。

一般,班首都是由戒臘較長(就是出家、受戒的時間比較久)、威望較高的僧人擔任,他們和方丈一起,決定寺院的重大決策。武俠小說裏,咱們看到在少林寺方丈邊上還有其他的幾個和尚一起議事,這幾位便是“班首”。

四大班首一般是——首座、西堂、後堂、堂主,其中首座的日常事務比較多,其餘則是在有重大事務時才參與討論決策。有的寺院裏,不止一個堂(比如武俠小說裏少林寺有羅漢堂、達摩堂等),就有可能所有堂的堂主都在班首之列,也就不止四位班首了。

如果說四大班首是掌握大政方針的話,八大執事就是負責具體事務的職能部門的領導。

這八大執事,分別是——監院(庫房負責人)、知客(客堂負責人)、僧值(又名糾察)、維那(寺院監察)、典座(齋堂負責人)、寮元(雲水堂負責人)、衣缽(衣缽寮負責人)及書記等。

這八大執事,需要分別負責禪堂、客堂、庫房、齋堂、衣缽寮這五大“堂口”,也就是細分之下寺院裏的職能部門,而大的寺院還有雲水寮等輔助機構來進行管理。

當代有些寺院叢林,接待雲水僧人(就是掛單的和尚)很少,雲水寮形同虛設,工作多交給客堂負責。但是,寺院經濟發展,庫房工作日益重要,因此,在八大執事中,去掉寮元增加庫頭,執事仍然是八位。

學佛、修行,僧俗眾人都需要有一個交流、溝通的場所,而寺院理所當然地充當了這樣一個平臺。

當代以來,不少寺院的規模越來越大,管理也日漸複雜,四大班首+八大執事的體制,有時候也會顯出捉襟見肘的境況。

佛法、佛學是與時俱進的,寺院的管理也一樣。四大班首+八大執事的制度,給今天的我們不少借鑒意義,不過,為了弘揚佛法的方便,適當的調整與改革也是必要的。

下一篇:【藏傳佛教的轉世傳承】