【禪與詩畫】文--*王鏞*教授+【王鏞談篆刻】

【禪與詩畫】 文--*王鏞*(中央美術學院教授)

中國古代文人畫往往追求禪意、詩意,當代不少畫家也宣稱自己的繪畫表現禪意、詩意。但究竟什麼是禪?禪與詩畫是怎樣發生關聯的?有些畫家可能並不太清楚。因此,我想從中國哲學、詩歌和繪畫相關的歷史角度,簡單梳理一下禪與詩畫互相溝通滲透的關係。

禪

所有外來文化被移植到中國文化的土壤上之後都會發生或多或少的變異,佛教也不例外。印度佛教傳入中國以後發生了變異,逐漸出現了中國化的佛教宗派之一禪宗(Zen)。

禪起源於古代印度的修煉方法瑜伽。“瑜伽”是梵文Yoga的音譯,原義為軛,引申為聯繫、結合,主要指通過苦行、克制與沉思冥想,脫離對肉體和一切感覺現象的依戀,獲得超自然的智慧和能力,最終達到主客合一、靈魂解脫的境界。瑜伽修煉通常分為八個階段:1、禁制(克制),2、遵行(限制),3、坐法(坐姿),4、調息(控制呼吸),5、制感(制止感覺),6、執持(專注),7、禪(靜慮),8、定(入定)。瑜伽修煉的後三個階段即“執持”、“禪”和“定”屬於精神的修煉,精神專注一境,止息雜慮,近似催眠狀態。“執持”是梵文Dharna的意譯,原義為觀念、意圖、信仰、專注。“禪”是梵文Dhyana的音譯略稱,全稱音譯為“禪那”,原義為注意、靜慮、沉思、默禱。“定” 是梵文Samadhi的意譯(亦譯等持),音譯為三摩地或三昧,原義為冥想、恍惚、出神、入定(後來三昧也常用於指事物的訣要)。

在瑜伽修煉中,“禪”處於“執持”和“定”之間的中間階段。在漢譯佛經中,往往把“禪”與“定”合稱為“禪定”,雖然不夠規範,但已約定俗成。在魏晉時期的漢譯佛經中甚至有時把瑜伽籠統地翻譯成“禪”或“禪法”。瑜伽是印度所有本土宗教(印度教、耆那教、佛教)共同採用的修煉方法。相傳耆那教祖師大雄和佛教創始人釋迦牟尼都是通過瑜伽禪定悟道的。佛教的三學:戒(Sila,悉羅,戒律)、定(Samadhi,三昧,禪定)、慧(Prajna,般若,智慧),把禪定作為獲得超驗智慧的重要手段。儘管如此,在印度佛教中只有瑜伽禪定或禪法,並沒有禪宗。所謂世尊拈花、迦葉微笑的故事,禪宗初祖菩提達摩西來弘法、面壁九年的傳說,不見於印度佛教經典,多出自中國禪僧的杜撰。

在以修禪為主的禪宗興起以前,中國已流行從印度傳來的各種禪法,主要還是指瑜伽禪定的修煉方法。唐代中期興起的禪宗使“禪”從修煉方法演變為人生哲理,這應該歸功於中國禪僧的創造。禪宗的實際創立者慧能(638-713)被尊為禪宗六祖。相傳五祖弘忍(602-675)曾讓弟子作偈(Gatha ,頌),決定其衣法傳人。上座神秀(約606-706)偈曰:“身是菩提樹,心如明鏡台。時時勤拂拭,勿使惹塵埃。”(意味拂塵看淨,即漸悟)樵夫慧能偈曰:“菩提本無樹,明鏡亦非台。本來無一物(亦作“佛性常清淨”),何處惹塵埃?”(意味自性清淨,即頓悟)後來,神秀在北方傳授漸悟禪法,被稱為禪宗北宗;慧能在南方傳授頓悟禪法,被稱為禪宗南宗。北宗數傳而衰微,南宗卻日益興盛,成為禪宗的正統,並派生出五家七宗(溈仰宗、臨濟宗、曹洞宗、雲門宗、法眼宗、黃龍派、楊岐派)。

現在我們所說的禪宗主要是指慧能創立的南宗。慧能的弟子集錄的《六祖壇經》主張自性清淨,不假外求,明心見性,頓悟成佛,概括了禪宗思想的要點。“自性”梵文Prakrti原義為自然、本質、天性、本性。張中行在《禪外說禪》一書中簡明扼要地說:“頓悟……最重要的是要認識本性,即自性。自性清淨,不識是迷,能識即悟。悟了即解脫,就是佛。”他還指出:“禪法到慧能,作為一種對付人生的所謂道,是向道家,尤其莊子,更靠近了。我們讀慧能的言論,看那自由自在、一切無所謂的風度,簡直像是與《逍遙游》《齊物論》一個鼻孔出氣。”其實,早在佛教初傳中國之際,就開始吸收了老莊哲學和魏晉玄學的影響。禪宗使佛教進一步中土化、人性化,更接近莊子的心齋、坐忘、任運自然、個性自由的精神。這種莊禪合流、亦禪亦莊或外禪內莊的禪宗思想,不僅影響了唐宋文學特別是詩歌和宋明理學,而且催化了文人水墨畫的發展。

禪與詩

禪宗是詩性的宗教。雖然禪宗標榜不立文字,教外別傳,卻經常借用機鋒、公案、問答、語錄、偈頌、詩歌等語言文字形式表達禪思禪悟。唐宋時期出現過寒山、拾得、靈一、齊己、貫休、皎然等詩僧,王維、常建、杜牧、蘇軾、吳可、黃庭堅等詩人也深受禪宗影響。金末元好問說:“詩家聖處,不離文字,不在文字。唐賢所謂情性之外,不知有文字雲耳。”(《陶然集詩序》)又說:“詩為禪客添花錦,禪是詩家切玉刀。”(《贈嵩山雋侍者學詩》)這說明了禪與詩溝通互動的關係。袁行霈在《詩與禪》一文中指出:“詩和禪的溝通,表面看來似乎是雙向的,其實主要是禪對詩的單向滲透。詩賦予禪的不過是一種形式而已,禪賦予詩的卻是內省的功夫,以及由內省帶來的理趣;中國詩歌原有的沖和澹泊的藝術風格也因之佔據了更重要的地位。”

宋代文人盛行以禪喻詩的風氣,以嚴羽(生卒年不詳)的《滄浪詩話》為代表。嚴羽自詡其《詩辨》“乃斷千百年公案,誠驚世絕俗之談,至當歸一之論。……以禪喻詩,莫此親切。”(《答出繼叔臨安吳景仙書》)他的《詩辨》開篇就說:“夫學詩者以識為主:入門須正,立志須高;以漢魏晉盛唐為師,不作開元天寶以下人物。……謂之頓門,謂之單刀直入也。”然後他說:“禪家者流,乘有小大,宗有南北,道有邪正;學者須從最上乘,具正法眼,悟第一義。若小乘禪,聲聞辟支果,皆非正也。論詩如論禪:漢魏晉與盛唐之詩,則第一義也。大曆以還之詩,則小乘禪也,已落第二義矣。晚唐之詩,則聲聞辟支果也。學漢魏晉與盛唐詩者,臨濟下也。學大曆以還之詩者,曹洞下也。大抵禪道惟在妙悟,詩道亦在妙悟。且孟襄陽學力下韓退之遠甚,而其詩獨出退之之上者,一味妙悟而已。惟悟乃為當行,乃為本色。然悟有淺深,有分限,有透徹之悟,有但得一知半解之悟。”他進而解釋:“夫詩有別材,非關書也;詩有別趣,非關理也。然非多讀書,多窮理,則不能極其至。所謂不涉理路,不落言筌者,上也。詩者,吟詠情性也。盛唐諸人惟在興趣,羚羊掛角,無跡可求。故其妙處透徹玲瓏,不可湊泊,如空中之音,相中之色,水中之月,鏡中之象,言有盡而意無窮。”

嚴羽的以禪喻詩,並沒有了斷千百年公案,相反卻引起數百年爭議。維護儒家詩教的論者對他按照禪家果位來品第詩的上下等級的說法頗不以為然,質問:“詩教自尼父論定,何緣墮入佛事?”(李重華《貞一齋詩說》)更有甚者指責他“是不知禪理之蠢禿所為”。(錢振鍠《謫星說詩》)嚴羽的借禪譬喻難免稍欠推敲,他所謂禪家,有時泛指佛教,有時特指禪宗(這是粗通佛學的中國文人的普遍認知),用禪截然劃分歷代詩人也難免有些牽強附會。不過,他針對宋代江西詩派“以文字為詩,以才學為詩,以議論為詩”的流弊,強調“詩有別材、別趣”,推崇盛唐之詩的“興趣”,確實揭示了詩“不涉理路,不落言筌”,“吟詠情性”的審美特質。他關於“大抵禪道惟在妙悟,詩道亦在妙悟”的妙悟說,從禪宗的“頓悟”、“妙悟”、“透徹之悟”的內省心理狀態把握到詩的審美直覺和創作靈感,顯然極富啟示意義。

贊成嚴羽的妙悟說的論者也代不乏人。清初王士禛的神韻說就受到嚴羽的妙悟說的啟發,他說:“嚴滄浪以禪喻詩,餘深契其說,而五言尤為近之。如王、裴輞川絕句,字字入禪。”(《蠶尾續文》)“嚴滄浪論詩,特拈妙悟二字,及所雲不涉理路,不落言詮,又鏡中之象,水中之月,羚羊掛角,無跡可尋云云,皆發前人未發之秘。”(《分甘餘話》)“舍筏登岸,禪家以為悟境,詩家以為化境,詩禪一致,等無差別。”(《香祖筆記》)這裏涉及意境——中國藝術的核心問題。以禪喻詩深化了“詩禪一致”的意境。嚴羽描述的“如空中之音,相中之色,水中之月,鏡中之象,言有盡而意無窮”的境界,既是妙悟清淨的禪境,又是空靈含蓄的詩境。

嚴羽同時主張詩是“吟詠情性”的,在這裏又遇到禪與詩的矛盾,因為禪似乎是出世的,忘情的,與“吟詠情性”相抵牾。其實,禪宗思想本身就存在出世與入世的雙重傾向和忘情與癡情的內在矛盾,而禪宗認為只要自性清淨,就可以自由無礙地 “吟詠情性”,甚至有些禪僧的詩纏綿悱惻,表面上看來相當“香豔”,實際上不過是鏡花水月。例如宋代禪僧洪覺範的七律《上元宿嶽麓寺》:“上元獨宿寒岩寺,臥看篝燈映薄紗。夜久雪猿啼嶽頂,夢回清月在梅花。十分春瘦緣何事,一掬歸心未到家。卻憶少年行樂處,軟紅香霧噴京華。”據說王荊公的女兒讀至“十分春瘦緣何事,一掬歸心未到家”,忍俊不禁道:“浪子和尚耳”。的確,不少禪僧都是“浪子和尚”,或者說是《紅樓夢》(亦名《情僧錄》)裏的“情僧”。出世與入世、忘情與癡情的矛盾互補,恰恰構成了既空靈含蓄又真摯動人的禪境與詩境。

宗白華在《中國藝術意境之誕生·禪境的表現》中總結說:“禪境借詩境表達出來。所以中國藝術意境的創成,既須得屈原的纏綿悱惻,又須得莊子的超曠空靈。纏綿悱惻,才能一往情深,深入萬物的核心,所謂‘得其環中’。超曠空靈,才能如鏡中花,水中月,羚羊掛角,無跡可尋,所謂‘超以象外’。色即是空,空即是色,色不異空,空不異色,這不但是盛唐人的詩境,也是宋元人的畫境。”

禪與畫

禪宗思想對中國繪畫的滲透,集中表現在以禪喻畫,以明代的“南北宗論”為代表。究竟是莫是龍(生卒年不詳)還是董其昌(1555-1636)首先提出的“南北宗論”,至今仍是一樁聚訟紛紜的公案。董其昌《容台別集》卷四《畫旨》中的一段文字,幾乎與莫是龍《畫說》中的文字雷同,根據禪宗的南北宗,把唐代以來的山水畫分為南北兩派:“禪家有南北二宗,唐時始分。畫之南北二宗,亦唐時分也,但其人非南北耳。北宗則李思訓父子著色山水,流傳而為宋之趙幹、趙伯駒、伯驌,以至馬、夏輩。南宗則王摩詰始用渲淡,一變鉤斫之法,其傳為張璪、荊、關、董、巨、郭忠恕、米家父子以至元之四大家,亦如六祖之後有馬駒、雲門、臨濟兒孫之盛,而北宗微矣。要之,摩詰所謂雲峰石跡,迥出天機,筆意縱橫,參乎造化者。東坡贊吳道子、王維畫壁亦雲吾於維也無間然。知言哉。”董其昌這段以禪喻畫的文字,比嚴羽的以禪喻詩引起了更多的爭議,此後三百年來“南北宗論”在中國山水畫界幾成定論,但也成為眾矢之的。

董其昌可能比嚴羽更熟悉禪宗。他經常與友人遊戲禪悅,獨好參曹洞禪,並批閱法眼宗永明延壽《宗鏡錄》一百卷,自命其室為畫禪室。他的《容台別集》卷一《雜記》多半談禪,卷四《畫旨》也習慣以禪宗南頓北漸的宗派喻畫,如說巨然、惠崇“一似六度中禪,一似西來禪”,李夫人道坤“如北宗臥輪偈”,林天素、王友雲“如南宗慧能偈”,等等。他的“南北宗論”儘管有許多牽強或疏漏之處,但其主旨卻脈絡清晰,一目了然,即褒揚文人畫、水墨畫、寫意畫,貶抑院體畫、重彩畫、工筆劃。不過,他並未簡單否定北派山水精工儒雅的價值,只是更為推崇南派山水平淡自然的意境。

他的友人陳繼儒說:“山水畫自唐始變古法,蓋有兩宗:李思訓、王維是也。……李派粗硬,無士人氣。王派虛和蕭瑟,此又慧能之禪,非神秀所及也。”(《偃曝余談》)而董其昌則說:“李昭道一派,為趙伯駒、伯驌,精工之極,又有士氣。後人仿之者,得其工,不能得其雅。……其術亦近苦矣。”他自謂“行年五十,方知此一派畫殊不可習。譬之禪定,積劫方成菩薩,非如董、巨、米三家,可一超直入如來地也。”(《畫旨》)禪宗南宗的頓悟比北宗的漸悟簡易快捷,山水畫南派的寫意也比北派的工筆輕鬆迅疾。但這恐怕還不是董其昌推崇南派山水的主要原因,主要原因在於他要追求文人畫平淡自然的意境,這種平淡自然的畫境也正符合玄淡自然的禪境。

徐複觀認為:“董氏所把握到的禪,只是與莊學在同一層次的禪;換言之,他所遊戲的禪悅,只不過是清談式、玄談式的禪;與真正的禪,尚有向上一關,未曾透入。……透上一關所把握到的,將是‘寂’而不是‘淡’。……淡的意境,是從莊學中直接透出的意境。”徐氏還引用董氏《容台別集》卷一所記“晦翁嘗謂禪典都從《莊子》書翻出”,證明董氏把禪與莊同列。其實,把禪與莊同列並非謬誤,因為如前所述,莊禪合流、亦禪亦莊或外禪內莊,正是中國禪宗思想的顯著特色。也正是出於對以淡為宗的意境的追求,董其昌把“始用渲淡”的王維尊為南宗文人畫之祖,宣稱“文人之畫,自王右丞始。”(《畫旨》)

王維個案

禪與詩畫的密切關聯,如果要找一個完整的個案,恐怕以唐代詩人、畫家王維(701-761)最為典型。

王維,字摩詰(取自《維摩詰經》),唐開元進士,官至尚書右丞,人稱王摩詰、王右丞。王維的母親崔氏師事禪宗北宗首座神秀的弟子普寂禪師三十餘年,他和弟弟王縉都虔誠奉佛。他本人二十多歲就已在道光禪師座下受教,晚年曾應禪宗六祖、南宗創始人慧能的弟子神會禪師之托為慧能撰寫碑銘《能禪師碑》。有人推測他早年信奉北宗,晚年轉向南宗。其實王維佛學修養既深且廣,對大乘空宗、有宗、華嚴宗、南北禪宗均有涉獵,並無門戶之見,不必膠柱鼓瑟。王維詩畫兼擅,自稱:“夙世謬詞客,前身應畫師。”(《偶然作》)蘇軾贊曰:“味摩詰之詩,詩中有畫;觀摩詰之畫,畫中有詩。”(《書摩詰藍田煙雨圖》)可謂千古定評。王維被譽為“詩佛”,他的詩浸透了禪趣與畫意;他又被尊為南宗文人畫之祖,他的畫充滿了禪思與詩境。

禪宗思想對王維的詩影響特別深刻。王維在開元、天寶年間就以詩才聞名,後人有時把他與李白、杜甫相提並論,比較說:“太白以氣韻勝,子美以格律勝,摩詰以理趣勝。太白千秋逸調,子美一代規模,摩詰精大雄氏之學,句句皆含聖教。”(而庵《說唐詩》)所謂大雄氏之學即佛學,聖教即佛教,理趣即禪趣。近年有人統計,王維傳世的四百餘首詩中含有禪趣的詩約占其詩作總量的三分之一。不過,有些禪詩純屬談禪說理,淺露直白,詩味索然,未免枯燥,例如“身逐因緣法,心過次第禪”(《過盧員外宅看飯僧共題》)“眼界今無染,心空安可迷。”(《青龍寺曇壁上人兄院集》)之類。

但多數禪詩能把禪趣融入詩意,景物化為情思,含蓄蘊藉,餘味無窮,例如“行到水窮處,坐看雲起時。”(《終南別業》)“明月松間照,清泉石上流。”(《山居秋暝》)“漠漠水田飛白鷺,陰陰夏木囀黃鸝。”(《積雨輞川莊作》)“落花寂寂啼山鳥,楊柳青青渡水人。”(《寒食汜上作》)不勝枚舉。禪宗主張不立文字,實際強調的是意在言外。融合了老莊哲學與魏晉玄學的禪宗思想本來就崇尚自然。

因此,王維吟詠自然的山水詩往往禪趣盎然,說教式的禪詩反倒缺乏禪趣。所以有人說“王維詩,高者似禪,卑者似僧。”(《空同子》)這也印證了嚴羽所說的“大抵禪道惟在妙悟,詩道亦在妙悟”,“盛唐諸人惟在興趣”,印證了王士禛所說的“王、裴輞川絕句,字字入禪”。純粹以議論為詩的禪詩,既非真禪,亦非好詩。

王維曾在藍田輞川別墅隱居,與詩友裴迪往來唱酬,把所作五言絕句輯為《輞川集》。宋末劉辰翁評《輞川集》詩“首首素淨”,《辛夷塢》“其意不著一字,漸可語禪。”(《須溪先生校本唐王右丞集》)畫意是王維山水詩最明顯的特長。後人說他“妙於詩,故畫意有餘;精於畫,故詩態轉工。”(劉士鏻《文致》)“王右丞詩雲:江流天地外,山色有無中。是詩家極俊語,卻入畫三昧。”(《弇州山人稿》)王維山水詩的畫意與禪趣相通相融。他偏愛表現空寂、幽邃的意境,大概也是受到禪宗“自性本空”、“無念為宗”的影響。

例如“空山不見人,但聞人語響。返景入深林,複照青苔上。”(《鹿柴》)“人閑桂花落,夜靜春山空。月出驚山鳥,時鳴春澗中。”(《鳥鳴澗》)“木末芙蓉花,山中發紅萼。澗戶寂無人,紛紛開且落。”(《辛夷塢》)他還擅長營造空闊、變幻的意境,處理虛實關係。例如“萬壑樹參天,千山響杜鵑。山中一夜雨,樹杪百重泉。”(《送梓州李使君》)“白雲回望合,青靄入看無。分野中峰變,陰晴眾壑殊。”(《終南山》)“日落江湖白,潮來天地青。”(《送邢桂州》,“白”和“青”類似動名詞,色彩頗有動感。)

人們通常以為王維只是安禪隱逸的山水田園詩人,仿佛不食人間煙火,卻難以體會詩人作為有情的凡人內心的痛苦。王維少年春風得意。中年喪妻、喪母,妻亡不再娶,三十餘年孤居一室,母喪,痛不欲生。他為官清正,卻因安史之亂身陷“賊官”而獲罪。他的閨怨詩“清風明月苦相思”,一個苦字道出了人生最深的痛苦“愛別離苦”的苦諦,也透露了詩人內心的隱痛。甚至詩人那些空寂而幽美的名篇,也隱約透露出一絲悲涼。他在《歎白髮》一詩中感喟:“宿昔朱顏成暮齒,須臾白髮變垂髫。一生幾許傷心事,不向空門何處銷?”王維晚年長齋,日日禪誦,恐怕只有禪宗才是內心痛苦的詩人尋求精神慰藉的歸宿。

王維的繪畫作品歷經戰亂流落殆盡,存世極少,我們只能根據前人的文字記載略知一二。據唐代朱景玄《唐朝名畫錄》“妙品上·王維”條記載:“其畫山水松石,蹤似吳生,而風致標格特出。……複畫《輞川圖》,山谷鬱鬱盤盤,雲水飛動,意出塵外,怪生筆端。”宋代《宣和畫譜》記載:“維善畫,尤精山水……後世稱重,亦雲維所畫不下吳道玄也。觀其思致高遠,初未見於丹青,時時詩篇中已自有畫意,由是知維之畫出於天性,不必以畫拘,蓋生而知之者。”從“蹤似吳生”到“不下吳道玄”,可見王維的畫在唐宋時期聲譽日隆。

蘇軾在《題王維、吳道子畫》詩中說:“吳生雖妙絕,猶以畫工論。摩詰得之於象外,有如仙翮謝籠樊。吾觀二子皆神俊,又於維也斂衽無間言。”在蘇軾心目中,詩人王維的地位已超過畫工吳道子,這也反映了文人畫地位的上升。王維時代正值禪宗方興未艾之際,也正值文人畫興起之初。禪宗思想可能對文人畫的興起起到了催化劑的作用。

歷代對王維山水畫的評論,諸如“風致標格特出”、“意出塵外”、“思致高遠”、“出於天性”、“得之於象外”之類,都類似禪宗用語,也是對文人畫家性情的形容。“騷詠禪談意未央,欹湖煙月墮微茫。”(《秋澗先生大全集·王右丞輞川圖》)從宋禦府藏畫的目錄來看,王維特別愛畫雪景,傳為其所作的《輞川圖》(不止一幅,亦有雪景)、《雪溪圖》、《捕魚圖》,都借助空寂的景物和平遠的山水表現了清逸的禪思和幽深的詩境。正如徐複觀所說:“北宋的文人畫家,由王維詩的意境,以推想他的畫的意境,而發現這正是當時山水畫盛行時代所要求的意境,即東坡所說的‘得之於象外’的意境。”

﹝簡介﹞王鏞,別署凸齋、鼎樓主人等。1948年生於北京,太原人。1979年考取中央美院中國畫系李可染、梁樹年教授研究生,攻山水畫和書法篆刻,得到葉淺予、梁樹年等先生的指導,1981年在研究生畢業展中獲葉淺予獎金一等獎並留校執教。現任中央美術學院教授、書法藝術研究室主任、中國書法家協會篆刻藝術委員會副主任、全國中青年書法篆刻展評審委員會副主任、滄浪書社社員。作品曾多次在國內外展出和發表,被多家美術館、博物館收藏,並出版專集數種。

現任中央美術學院教授、中國美術家協會會員、東方美術交流學會副理事長。

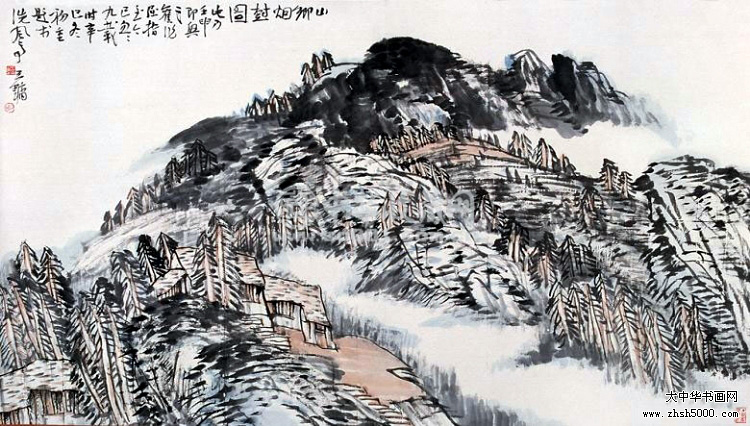

王鏞先生作為當今富有獨立見解和開拓精神的藝術家,在詩、書、畫、印四方面都取得了較高的成就。他的作品湧蕩著一種嚮往原始,嚮往自然的人文態度,透脫著一份蒼茫與雄渾的大撲境界,成為中青年書畫家中的重鎮。

其早期的山水,受文人畫之溽染,追求疏簡清秀的筆致。至20世紀90年代,畫風始變,逐漸向山水畫的主脈—荊關董巨的宏大、崇高性山水畫回歸,著意於依真而作,

筆墨繁複的“畫家畫”的創作,以此超越了小趣味、小技巧的文人畫樊籬。王鏞的畫風走樸野雄渾一路,作畫時,率性而為,大膽落筆,層層積墨,自然生成森嚴之氣勢,渾厚綿密中流光徘徊,溢出通透的靈性和放浪的野逸。王鏞的書法以小筆作大字,鋒、腹、根並用,成功塑造出拙樸之中,暗埋巍峨的書風。

在王鏞的畫面上,詩、書、畫、印雖形態各異,但在風格、精神層面上,卻表現出驚人的一致性。作品有《紅樹秋山日欲斜》、《燕山長城》、《大江東去》、《田園小景》、《秋聲暗向樹頭歸》、《秋聲》等。

【王鏞談篆刻】

王鏞:我是12歲那年開始學篆刻的。那時已經學了五六年的字和畫。字是晉唐名家的楷書,畫是看見順眼的就臨,高興了糊塗亂抹,畫什麼總能像點什麼。身邊也無高人指點。當時特別崇拜齊白石,記得那年父親帶我去蘇聯展覽館(今北京展覽館)觀看“徐悲鴻、齊白石、黃賓虹遺作展”,回來想學刻印,父親為我買了工具,手邊有些齊白石的作品,父親不懂篆刻,又特意帶我去琉璃廠買回一套二函二十本的《飛鴻堂印譜》。小孩子好奇,記得當時對其中那些花裏胡哨的東西也挺喜歡。14歲那年上初二,班主任趙龍飛老師(聽說北京統戰部任職)推薦我去報考北京少年宮金石書法組,當時想學這類“冷門”也沒有別的地方。我去考了,捎帶也考了國畫組,結果都被錄取了。劉博琴先生教書法篆刻,是兼聘性質的。這就是我的第一位啟蒙老師。

回想當時的北京篆刻界,除甯斧成先生是一位個性較強的印人,劉博琴先生當是一位高手,可惜先生建國以後沒有工作,也就意味著沒有地位,生活都成問題,境遇可想而知。先生擅篆隸,我的書法視野也得以大大拓展。篆刻從規矩入手,先學滿白文漢印,朱文則是鐵線元朱一類。不外乎臨摹,命題創作,老師分析講評,進步很快。當年就入選了“首都書法篆刻展”,這是當時惟一的此類展事,劉少奇、朱德、陳毅等許多國家領導人都參展了。於是乎信心大增,對篆刻的傳統也有了初步的認知,在審美能力上也有了質的提高。有賴老師的匡正,可以說走上了正道,知道漂亮花哨的東西不好,整齊勻稱不過是美的低級階段,古拙質樸、奇險壯麗之類才是大美。這個審美意識,算是初步樹立起來了。

可惜好景不長,幾年後就是“文革”,下鄉插隊了。在內蒙古也常有寫寫畫畫的機會,但篆刻基本上停了。那六年經了些磨難,得了些歷練,而不幸中之大幸是:由於地僻人稀,“階級鬥爭”不易抓緊,結果自我意識在荒野中得以萌醒。回京後任中學美術教師,又大幹起來,這時較強烈地想探求篆刻的個性風格。由於此前的十年,精神上遭受了極度的壓抑,可以想見當時對藝術自由的渴求,於是放手刻了一些“不知秦漢,無論明清”的新東西,結果無根無源,總不耐看。

久之悟出了篆刻的審美品質首先要“古”。“古”並非等於“舊”,因為在傳統藝術中,“古”與“新”不但不對立,反而暗裏相通。群體的求新意識往往使審美喪失高格調,只因低俗的美本來就容易贏得多數受眾的青睞,這在物質生活方式日益現代化的今天更突出了。 實際上,高古、古雅、古拙、古樸等等的對立面肯定是俗媚、甜熟一類。無疑,“古”字不僅是個時間概念,“古”的審美體驗源於大自然,因為先民的物質生活水準低下,故易與大自然融合親近。試看人類早期的藝術包括各種生活器物,無不具有“古”的審美品格。但“巧”在追求物質文明的進程中,由於實用的要求,愈來愈佔據上風,所以,一旦進入藝術的精神審美層面,“巧”雖然“新”,卻一定近於“俗”,“古”卻成了很難企求的高格調。

1979年中央美術學院李可染、李苦禪教授首次分別招收5名山水、花鳥畫研究生。報名者數百人,競爭激烈。與今天的情形不同,我當時甚至沒見過導師的照片,純粹是“碰”機會,且5名山水研究生,只招一個兼攻書法篆刻的。考生中大多數是藝術科班出身,我不行,我只能以同等學歷的身份報名。如果只考山水,我肯定沒戲,好在我是“野路子”。自學中什麼都摸過,包括素描、油畫等。 文化課得分更高,居然被錄取了。 進了美術學院,興奮之餘,深感壓力之大,恨不得以長繩系日,讓24小時部是白天。導師李可染先生的人格魅力與藝術理念,給了我深深的震撼。剛從監獄中被“解放”出來的系主任葉淺予先生,其 孤高耿介的品性和為人為藝的至誠,令我折服。

這些至今成為我受用不盡的人生藝術財富。 常常有人問我:李可染先生又不搞篆刻,你能學什麼?其實這種提問只能屬於“小兒科”水準。韓愈《師說》中寫得明白:“師者,傳道、授業、解惑也”,其中屬技術層面的只在“授業”之中,所以韓老夫子在論述中舉例說的“授業”只是“童子之師”的職能,而且強調授業是“小”,傳道與解惑才是“大”。李可染老師授課,從不講技能技巧,即使一定言“技”,也要提升到“道”的高度去闡釋,這個道,即是自然與藝術的根本規律。再不然,也要立足於美學的層面。剛畢業時,幾次為李老師治印,曾對我深入論述篆刻創作的審美取向,受益匪淺。還有副導師梁樹年先生,擅詩文,亦擅篆刻,格調很高。只是梁先生天性淡泊,從不張揚,故印名不彰,對我教誨多多,至今難忘。

中央美術學院是藝術氛圍最濃的所在。這種環境對一個人的影響,於觸目呼吸之間無所不在,只要你不存先人為主的固執,只要你尚未麻木不仁,那麼時時發生的觀念的碰撞與意識的交鋒,總會逼迫你去思索探求。我開始認真整理自己。首先是方向問題,因為當時仍然不斷討論文藝為什麼人的事兒。簡要說來,如果承認書畫印是傳統的高雅藝術,那麼它註定要被“打入”“陽春白雪”一類。我想“陽春白雪”表面上不像“下里巴人”,能直接服務於“工農兵”大眾,但骨子裏卻肩負著更高難的服務責任,即教育與提高大眾。從這個角度看,二者最終是一致的,而且往往是“陽春白雪”才標誌著一門藝術的文化價值與歷史高度。因此堅定了我忍耐寂寞,面對孤獨地去發現、去創造的信心和決心。 辛塵先生的兩個問題太大了,再具體說下去不知何時才能打住。最後要說的是:從藝方向的明確,審美觀的建立,辯證的思維方法以及對傳統價值觀的獨到判別,是形成自我藝術風格的前提與關鍵。如果一個人總執著於形而下的枝節問題,肯定忙活一輩子也找不到北。

辛塵:隨著篆刻藝術的普及,知道“印從書出、印外求印”理論的人越來越多了。但印從書出、印外求印,絕不是簡單的仿真和套用,這裏面有一個“化合”的過程,即從包括書法在內的印章之外的資源中採集樣本,經“化”而“合”于印。這個“化合”的玄機若不能參透,“印外求印”於學習者有害無益。所以,晚清以來,善於印外求印而卓有建樹者並不多見,以至於印人們轉來轉去,還是回到仿真秦漢印式或追隨明清流派上來。人們注意到,王鏞先生的獨特印風,得益於書法,得益於對北朝印章及魏晉磚銘的研究,得益於對美術的章法構成的敏感。能否請王鏞先生較為深入地談談這方面的體會。

王鏞:借鑒印外的資源,“化合”成自我的印風,確實不易。我也繞過彎子。只取其表,不明其裏,是個通病。比如借鑒瓦當,或取法封泥,一般往往被其外在的形式,或者說非印章可取的所謂獨特新奇的樣式所吸引;比如瓦當的圓形及扇形分割或者封泥的寬泥邊欄。以為照搬這些就是創新了。再高明一些,也許只想把瓦、泥造成的殘缺美感運用於印章線條之上,我想這遠遠不夠,比如瓦當文,我以為那些古代專業美術工匠的傑作,首先是啟發了我對文字造型的可塑性的認識,其在不違背基本結構的前提下對文字的大膽變形,充滿著智慧之光。畸形的有限空間沒有成為變形的桎梏,反而成就了它的可妙創意。至於封泥,它不是印章的另類顯示,恰恰相反,因為當時沒有印泥,沒有紙張,所以封泥才是古璽印的本來面目,或者說是古璽印的使用效果。把印章拓在紙上和按在泥上,朱、白文的顯現恰恰相反,可見“古璽印大多是白文”,是後人流傳已久的大誤會。明瞭這一點,我們應該研究方結構的漢印文字表現為細朱文的時候,其形式要領何在?至於又爛又寬、殘缺不整的大泥邊欄,就變得意義不大了。如果將視焦聚於其內在形式規律特徵,每個人以自我的目光審視,相信會各有所得。 辛塵先生認為我“得益于美術的章法構成”可能有道理,因為美術(應指繪畫)與書法、篆刻的章法構成,其根本規律是完全相同的。我想,許多隻搞書、印的人太把“字”當成凝固的標本去對待了,這就阻礙了將字的構成因素抽繹出來進行改組(變形)的思路,進而失去了創造力。 再者,我認為“美術”這一概念,即造型藝術或曰視覺藝術,它當然包括書法和篆刻。這裏用繪畫,似更貼切。

辛塵:以往讀韓天衡先生的文章,知道他于刻印、鋅印方面有許多獨特的研究馬士達先生則歷來主張寫、刻、做。鋅諸法的綜合運用。1998年在南京見到石開先生,他也談到他的用刀及其披磨做印的特殊枝法。我沒有親眼見過王鏞先生刻印的過程,只是聽崔志強、朱培爾諸先生介紹說,王鏞先生刻印,並不是一揮而就。而是反復審視向背、輕重,然後下刀。不知王鏞先生是綜合運用各種枝法,還是像白石老人那樣,強調一刀一畫的刻鍥,反對修飾性的技法?

王鏞:我大概是屬於“綜合”類的。我一般在動刀前反復寫稿,多方選擇,至極細微的地方都做到心中有數。我認為印章與書法相比,不同處在於空間太小,必須毫微相較。如果準備不足,僅憑激情衝動,急就而成,容易失誤。當然情急之中出於意料之外的偶然效果,其美妙也是無法事先“設計”出來的,這也是中國寫意類藝術的閃光之處。為兼得二者之長,我在動手刻時,努力放鬆下來,不再去顧慮具體細節,只關注整體的表現,放刀直幹。其實寫得再好也不能完全體現刻的效果,因此刻的時候需要隨機生髮。這樣,就避免了把“刻”淪落為對寫的“摹刻”,從而把思、寫、刻及拓視為一個完整的創作過程。最後,有時是達到寫的大致預想效果,有時是面目全非,卻有意外收穫。總之,我想把理性與激情統一起來,做到經意之極,效果是似不經意。李可染老師回憶說,白石老人對他講:我在畫上常題“白石老人一揮”,你別信,那是給外行看的,其實我是用寫楷書的方法畫大寫意。這句話對我啟發很大。激情如果沒有理性的支撐,則不會持久,也容易失“度”,理性若無激情的引發,則會僵板,喪失靈性。大寫意類作品,表面粗枝大葉,粗頭亂服,但是給人內在的藝術感受更應細膩。這是大寫意風格的迷人之處,也是誤人之處。印畢竟不是書,起碼不追求書法的時序性與一次性,所以我不一概反對“修飾性”技法。原則上,一是盡可能少用,二是最終藝術效果是自然無飾的。

辛塵:記得上世紀90年代初,在朵雲軒舉辦的一次篆刻家邀請展上,王鏞先生的那一組“能嬰兒”、“吐真氣”的作品,驚世駭俗,給人們留下了極深的印象。能否請王鏞先生談談那一組印章的創作體會,以及後來的創作何以放棄這一探索,回復到此前的印風?

王鏞:我倒沒覺得那批印與前後有太大不同。回憶起來,其中幾方可能恣肆一些罷了。另外,無論書、畫、印,我在同一天搞出的作品,也總在風格上有點變化,“搖擺著向前”,也許可以避免僵化吧。

辛塵:近十多年來,王鏞先生組織和參加了各種篆刻藝術展覽的評審工作。我很想聽到王鏞先生以一位藝術家的眼光(而不是作為中國書協篆刻委員會的領導者的身份),談談對中國當代篆刻創作狀況的看法,以及對其發展前景的展望。

王鏞:我已經辭去了所謂的“領導”身份了,我只想、也只能代表我自己。當代篆刻基於一批中青年作者的努力,雖然只經歷了短短二十幾年,但已經確立了與明清以來各流派、各階段根本不同的新生的整體風貌(被許多人譏為“流行印風”)。篆刻在藝術大家庭中進一步鞏固了獨立的地位,篆刻史、論的研究也獲得了空前的深入。我比較認同辛塵先生在《當代篆刻述評》一書中的基本分析。 不過,我覺得土生土長的、中國獨有的篆刻藝術,不必參照西方模式,急於進入“現代藝術行列”,況且連西方人也沒敢提藝術一定要走“全球一體化”之路。當然,我也十分關注那些與西方現代藝術“接軌”的探索性印作,它深具啟示作用,但不可能成為未來中國篆刻藝術的主流。篆刻首先是民族的,然後才可能具備自己的現代意義。從大的世界範疇看,這同樣是個性與共性的關係。

來源:王鏞藝術官網

上一篇:《數世為僧難逃情劫》