─蔣家門外的孩子 認祖歸宗路─

“自我身份放逐”的日子

“孝嚴、孝慈要不要回到蔣家?”、“孝嚴、孝慈能不能回到蔣家?”過去幾十年在臺灣社會裏,確實引起了許多人的關心和好奇。不少人是發自內心的關切也有的,只是抱持看戲的心態。

“能不能回到蔣家?”我很早就認定,若無主動作為,這個問題將永遠不會有結果!經國先生過世後,蔣家裏面就更不會有人為這件事採取行動了!

自先母在桂林遇害數十年來,章家大小有多數的時間,過的是一種“自我身份放逐”的日子,從來不敢張揚自己的身世。還記得在念初中時,我聽到二舅和外婆多次當面否認別人好奇的詢問:“這對雙胞胎是不是蔣家的骨肉?”他們回以極不自然的笑容,卻明確地說:“不是,不是,……不要亂講。”我不懂這些對話的意思,但一直忘不了掛在他們臉上那種尷尬的表情。外婆很痛苦地告知我們實情之後,還要我們把它藏在心裏,不要對外走漏,她真的擔心會進一步惹來殺身之禍。連自己的父親是誰都不敢承認,對血氣方剛的青年來說,是何等的痛苦;這種內心長期的煎熬,絕不是蔣家其他成員所能體會于萬一的。

章家在新竹之所以過得那麼困頓,當然是有人為了要保護經國先生及蔣家的聲譽,使得章家大小無辜地做出了犧牲。經國先生一定交代過王升要妥善照顧遠在新竹的章家,最初幾年,王升確實盡了力,也辦到了,但後來由於王升和二舅舅沒相處好,全家一下子陷入難以置信的窘境。王升不會也不敢向經國先生報告那種窮困的實情,經國先生還以為他兩個在新竹的孩子一直過著無憂無缺的生活;他更可能誤以為,孝嚴、孝慈從來就不知道自己的生父是誰,所以也從未影響到心靈的平靜。有許多事,他確實被部屬隱瞞住了。

祭拜祠堂先認祖

臺灣的蔣家,從來沒有對我和孝慈開啟過回家的大門,但是,在大陸家鄉奉化溪口的蔣氏族長,卻為我們敞開了一扇窗。

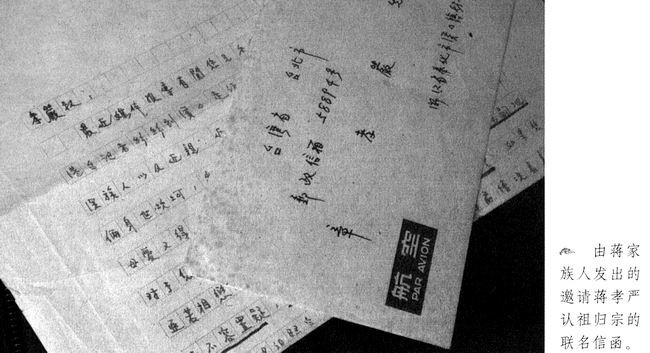

一九九七年五月十四日,經國先生過世九年之後,我意外接到浙江奉化溪口三位蔣家族長蔣中偉、蔣寶祥及蔣嘉富的聯名信函,誠摯邀請我帶妻小去蔣家祠堂祭祖。信中強調,要認祖歸宗便要先來祭祖。以當時我擔任“外交部長”職務,要前往大陸,幾不可能,因為臺灣有不准政務官進入大陸的規定,而且嚴格執行。所以,那封信便被我鎖進抽屜,不僅沒有復函,連妻子美倫我都未曾提及。

二○○○年三月十八日臺灣“大選”,民進黨獲勝。五月二十日國民黨交出“政權”,對在臺灣“執政”五十年之久的國民黨而言,是一個翻天覆地的變局!我知道五月二十一日後,我和許多所謂“前朝要員”一樣,將離開“政府”,回到民間。

自我一九六八年二十六歲通過“外交領事人員特考”進入“外交部”服務,到二○○○年五月二十日離開“政府”崗位,出任公職,轉眼共三十二個寒暑。二○○○年我辦理退職時才五十八歲,以這個年齡若就“告老返鄉”、“安享餘年”,未免太早了!我不會允許自己這麼做,面對新的未來,我勇敢而堅毅地做出第二個生涯規劃。

二○○○年八月四日,我偕美倫、子女、孝慈妻子申德及其子女,同往溪口蔣公故居“報本堂”拜祭,並到先人墓前掃墓,受到蔣氏族人和一般民眾夾道歡迎,熱鬧之程度,可謂空前。根據《中國時報》隨行記者尹乃菁二十五日報導:“雖然從昨天章孝嚴抵達開始,大雨持續下著,可是今天一大早,就有人守在蔣氏故居前,等著章孝嚴祭祖。有一位自稱蔣家族人的老先生,清晨六點就來了,大批人圍在蔣氏祠堂前,議論紛紛。他們對蔣經國和章亞若的故事都挺熟悉,談到章孝嚴回鄉祭祖,好幾個人都操著寧波口音說‘早該回來了!’……好不容易等到章孝嚴抵達,大家擠著湊上前來和章孝嚴握手,搶著對章孝嚴說:‘經國先生是我堂舅’、‘我也是孝字輩的’,人太多,還有人抱怨公安把章孝嚴包圍得太緊,章孝嚴只能匆匆招呼;每到一站,總有人指指點點說他長得很像蔣經國。”

待進到“報本堂”正式祭祀儀式開始時,已八點多。原本以為大陸經過“文革”,有關傳統祭祀儀式已付之闕如,令人意外的,相關祭品準備得很完備,祭祀也一板一眼,絲毫不苟。我代表家人向列祖列宗靈位上香行禮之外,並宣讀親自撰寫的祭文。

隨後率家人行三跪九叩禮,情緒頗為激動,全家在淚水中完成認祖祭禮。祭祖之後,冒著風雨前往祖母毛太夫人、曾祖母王太夫人、曾祖父肅庵公及伯祖父介卿公等先人墓前叩拜。隨後抽空到經國先生住過的“小洋房”參觀,那塊因毛太夫人慘遭日機炸死,由經國先生親筆手書的“以血洗血”四個大字的石碑,就立放在客廳,任何人都會直接感受到經國先生當時的悲憤。

二○○○年九月五日“奉化溪口“認祖歸宗”實質層面之旅,返回臺北後,我即著手另一法律層面的工作――身份證“父母欄”之更正。

一九四四年五月,外婆帶著我和孝慈,從江西萬安到貴州銅仁縣,去投靠當縣長的兒子章浩若和長媳紀琛,一住就是兩年。在銅仁期間,外婆和舅舅靈機一動,想出掩護我和孝慈身份的一個萬全妙法,事先並獲得經國先生的同意,就是對外宣稱:這對雙胞胎是剛從外地前來履新的縣長章浩若和夫人紀琛的兩個兒子,真是天衣無縫、無人懷疑。從此,原來的蔣姓便以章姓取代,學名從蔣孝嚴改成了章孝嚴。一九四九年來到臺灣,在新竹市報戶口時,父親欄填的便是“章浩若”,母親欄寫的是“紀琛”,這一錯就是一甲子。

二十世紀八十年代初期,由於我在“外交部”的工作,媒體有所報導,我的動向也逐漸開始引起外界注意,對我奇特的身世更是好奇,而私下有了議論:當我聽到這些談論,只能裝傻從不做直接回應。

有次《中國時報》駐美特派員傅建中刻意當面問我是哪一省人,說是浙江人不妥,說是江西人也不宜,我只有答復:“我出生在廣西桂林。”一九八二年我出任“北美司司長”後,我和經國先生有血緣關係這樁事,慢慢在臺北傳開,幾乎成了半公開的秘密。曾有人冒失問到“為什麼姓章?”、“為什麼父親欄寫成章浩若?”等很難三言兩語說得清楚的問題,我只能幽對方一默,跟他講:“你最好不要問,你所問的只是身份證上的兩個欄位,我老實告訴你,我身份證上所載的內容,除了‘性別’寫對以外,其他沒有一欄是正確的,你要我從哪里說起?”

身份證的“父母欄”,的確困擾我很久,明知記載有誤,但要改正,因牽涉範圍太廣,手續又繁雜,實在不知道該從何處下手。

“正名”按部就班

我決定於二○○○年八月二十三日攜全家大小進入溪口蔣家祠堂祭祖,就是啟動整個程式重要的第一步,也想借此行動讓兩岸民眾看到,自該日起,我已成為“蔣家人”。就如外交領域中國際法部分,談到“承認”就有“事實承認”和“法律承認”兩種。我到溪口祭拜祖宗和祭掃祖墳,已經完成蔣家祖先的“事實承認”,對日後邁進到“法律承認”,至為重要。

二○○一年我開始認真進行“更改身份證”的起步準備,包括搜集檔等等。春節過後,我就和臺北市政府民政局長林正修聯繫,想聽取他專業的建議。他很客氣,親自到我辦公室把申辦步驟作了完整的說明。依照“戶籍法”的規定,分兩部分辦理:一、先舉證原身份證上父母欄之登載內容不實,並證明“章浩若”與“紀琛”,僅系我親舅舅和舅媽;二、同時舉證“蔣經國”與“章亞若”系親生父母,且生父在生前對我和孝慈有撫養的事實。

關於“蔣經國是我生父”一事,儘管在臺北早已不是秘密,而我適時在二○○○年底到溪口老家專程祭祖,透過媒體大肆報導後,對此點之認定更有具體強化作用,使之能化暗為明,成為屬於眾所皆知的事實,一旦我的“蔣家關係”成為像“太陽是從東方升起”一樣大家共同認定的事實,以後法律上根本不會要求什麼事證,驗DNA都是多餘了。

王升出具證明書

我到奉化祭祖之前,去看已高齡八十有五的王升,他就全力支持我這麼做,且再三提醒我,應當照著經國先生的願望,早日認祖歸宗。當我祭祖回來,告訴他我計畫先行更正身份證,他更表贊成,說事實就是事實,不做是不對的。他並在四月七日出具“證明書”,證明:

一、章孝嚴先生確為經國先生之親生子,母親為章亞若女士。

二、出生後,章孝嚴及其雙生兄弟章孝慈之有關生活費用,均系由經國先生所提供;其中若干部分,曾由本人親自轉交予章孝嚴的外婆及舅舅。經國先生對其親生子女章孝嚴及章孝慈確有扶養之事實。

王升的證明是不能或缺的。當時我曾想,幸好他命長,若是我再猶豫幾年,這張親筆的證明書,可能很難拿到了。

二○○一年八月十二日,透過表弟章修綱由他母親書面具結證實:

一、其夫章?若乃章亞若女士之弟,一九四九年章孝嚴自大陸遷居臺灣新竹,由章?若代為申報戶口時,誤將章浩若、紀琛登記為章孝嚴之父母。

二、章孝嚴出生後,蔣經國先生不但承認其為己出,並將其託付章孝嚴外婆章周景華女士及二舅章?若養育,且由親信王升按時給付扶養費用。

我於二○○二年五月十日,向臺北市大安區戶政事務所正式提出更正身份證父母姓氏不實及生父認領事宜之申請。七月十二日與桂林市第二人民醫院(原廣東省立醫院)聯繫,由該院於八月一日出具出生證明:

章亞若於西元一九四二年三月一日在我院分娩一對雙胞胎(當時乳名大毛、小毛,又稱麗兒、獅兒),即章孝嚴、章孝慈。特此證明。

二○○二年我攜美倫首次返回南昌訪問時,設法和數十年未曾謀面的大舅舅章浩若的兩個兒子章修純和章修維會晤並促膝長談。同年八月需要他們證明“章浩若”和我只是甥男關係時,兩人即於八月九日以書面聯名聲明:

一、我們的父親是章浩若。

二、章亞若是我們三姑,生前育有一對雙胞胎,即章孝嚴、章孝慈。他們出生半年後,三姑即在桂林市暴病身亡。

搜齊以上各項檔,旨在明確證明:一、蔣經國為章孝嚴兄弟生父;二、章亞若為章孝嚴兄弟生母;三、蔣經國有撫養章孝嚴兄弟之事實;四、章浩若並非章孝嚴兄弟生父。唯獨“紀琛並非章氏兄弟生母”一事,需要更明確之證明。

大舅媽毛髮DNA比對

二○○二年九月三日我到美國訪問,歡迎晚宴後,我于十時十分驅車探望睽別五十三年之久的大舅媽紀琛,她已高齡八十有三,身體尚健朗。當晚是由“駐洛杉磯辦事處”的萬組長和張組長陪同前往,事先也是透過他們安排,才聯繫上大舅媽。見面時,我已完全不認得她,但她說一眼就認出我和美倫,因為常常在電視上看到我們的報導。她說了許多陳年往事,到離開時已深夜十一點多。

離開前,我跟大舅媽說明,我正在臺北辦理身份證更正手續,必須證明“紀琛不是章孝嚴生母”,把母親欄位空出來後,方可再填入“生母章亞若”的名字,最能被采信的證明,就是將大舅媽和我的DNA做比對,所以需要她幾根帶有發囊的頭髮回臺北化驗。紀琛一口答應,由美倫現拔兩、三根頭髮,交由在場“駐洛杉磯辦事處”的兩位組長放入事先備妥的小信封袋並加封,然後用公文送臺北“內政部”處理。

“內政部”接獲“洛杉磯辦事處”函轉數根大舅媽的毛髮後,並派員到我辦公室拔了幾根頭髮,立即交由“警政署”刑事警察局進行DNA比對,九月三十日報告出爐:“經DNA―STR鑒驗,確認紀琛女士非章孝嚴之生母。”

二○○二年十月獲得通知,同意為身份證之更正,全案才算確定。

臺北市戶政事務所原通知十一月初即可換發新身份證,但我刻意延遲一個多月,到十二月十二日才去申領,因為那天是我和美倫的結婚紀念日。

二○○二年十二月十二日中午由“立法院”王院長出面辦了茶會,既是結婚紀念,更與好友慶賀歸宗的實質完成――根據身份證之更正,我可以大聲說:“蔣經國是我父親!”

堅守對孝武、孝勇的承諾

很少有人知道在領取新身份證之前,我曾要求戶政事務所同意我暫時保有母姓。戶政事務所在通知我換領新身份證時,原依有關規定,要求我同時改從父姓“蔣”,我基於特殊考量,並提交一份“從母姓決定書”,陳明“本人辦理戶籍資料父母欄更正登記申請手續,志願仍從母姓,不改從父姓。特此聲明為證”。我才得以維持“章”姓。我之所以這麼做,有我的苦衷和思考。

一九八八年父親經國先生過世後,我和孝勇和孝武兩位同父異母兄弟才開始有了較多的接觸。我和孝武走得更近,他不只一次主動和我談到有關我“認祖歸宗”的事,我只能說:“這是多年的願望,但不急。”他說:“這本來就是合情合理的事,但是,可不可以等到我母親百年以後再處理,我還可以協助。”我說:“當然!我很瞭解也非常謝謝。”孝勇和我談到這件事時,持同樣的說法,我也表示同意。我把他們的意見當面轉告了孝慈,他沒說什麼,只淡淡回應一句話:“都等了五十多年,還有什麼好計較的。”

千萬沒料到,一九九一年七月三十日孝武突然過世,一九九六年十二月二十二日孝勇又病逝,而且都比他們母親蔣方良女士走得還早。孝慈也在和孝勇同一年的二月十四過世。蔣家第三代凋零之速,令人無限感慨。我面臨的環境,和幾年前又完全不同了。在“歸宗”這條路上有直接關係和能幫上忙的人,都一一不在了;有時深夜沉思,我真不能確定上天會特別厚愛我幾年?連同年同月同日生的孝慈都猝而病逝,凡我能掌握的生命,都是上天特別的恩賜,我要自己一天當兩天用,活出它的意義來。一種責任呼喚,讓我在二○○○年啟動認祖”的第一步,因為我不知道這件事到底辦不辦得成?更不知道這條路到底要走多少年?但是我會堅守對孝武和孝勇的承諾,“歸宗”的完成,一定要等到他們母親百年之後。

這是為什麼二○○二年十二月十二日在新身份證上的“父親”欄已改正為“蔣經國”時,但我仍要求保留母姓的原因。

蔣方良女士于二○○三年十二月病逝榮總,她出殯當日,為示尊重,我攜美倫刻意離台,避免出席或不出席的尷尬,以及媒體的議論,而造成對她的不敬。在她老人家過世之後,我才提出改從父姓“蔣”之申請。俟蔣方良女士過世滿“七七”四十九天后,二○○四年四月十八日,我始換領真正象徵“認祖歸宗”圓滿落幕的那張新身份證,除本人依法改名“蔣孝嚴”外,配偶及子女亦均得辦理姓名變更登記。

我把改從父姓“蔣”的過程刻意延緩,是對蔣夫人方良女士應有的尊重,也是遵守對同父異母兄弟孝武、孝勇生前的允諾,更是對父親經國先生的孝心。