【能認知謎樣的宇宙有多少呢?】

在宇宙中的銀河系裡有多達170億個地球

美國天文學家說,最新證據顯示,銀河系裡面有多達170億個跟地球有相同特徵的星球存在。美國宇航局的哈勃望遠鏡透過觀測宇宙中跟太陽相似的星體發現,每六個太陽中,其星系就有一個跟地球相像的星體。不過科學家們強調,這些星體大多溫度過高,缺乏能維持生命的液態水。但BBC科學事務記者說,天文學家們最終還是有可能發現一顆能讓人居住的星體。目前在銀河系中,至少有3.5%的類日恆星擁有岩石行星。這意味著銀河系曾經蘊含著10億顆左右的岩石行星。這些岩石行星中,一小部分可能與地球類似,有水,同時與類日母星保持著一個適宜生命生存的距離。這意味著在我們的星系中可能蘊含著幾百種甚至上千種文明。

1961年,美國天文學家、天體物理學家弗蘭克‧德雷克(Frank Drake)提出著名的德雷克方程式,用來計算可能與地球接觸的高智慧文明的數量,並指出尋找外星生命所缺乏的資訊。德雷克推測,基於純粹的統計概率,銀河系中充滿了與地球類似的行星。

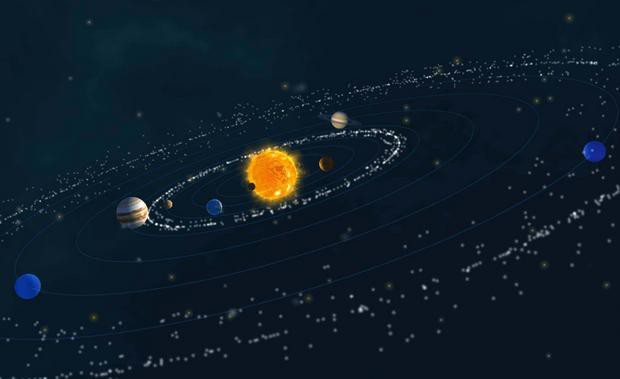

我們人類所居住的環境是在一個叫做地球的岩石星球的表面,而這個星球又是在宇宙之中,浩瀚的宇宙尺度之大驚人,這樣大的宇宙中地球到底是在一個什麼樣的位置之中呢?到目前為止科學家觀測地球之外的宇宙空間,其能力十分有限,很多地方都無法到達,光是所在的銀河系都無法探測明白,所以我們要研究人類地球在宇宙中的位置是十分艱巨的任務。

我們所居住的地球只是一個行星,而這個行星是在太陽系中,圍繞著太陽這顆恆星所運轉,而太陽系則是包含在銀河系中,在銀河系中像是太陽這樣的恆星有很多,在往大了說,銀河系外面就是宇宙,在可見宇宙中包含的各種太陽這樣的恆星大約有700萬億億顆,而我們地球這樣的行星,更是不計其數。

地球現在就像是一個探索鄰近星系的大看台,太陽是距離我們最近的恆星,距離我們的地球只有1.5億千米距離,每到晚上,月朗星稀的時候,太陽這顆恆星就會消失在天空中,而取而代之的是天空中的各種行星,這些星星就是我們所存在的銀河系中的一部分各種的恆星所發出的光芒被觀測到的。

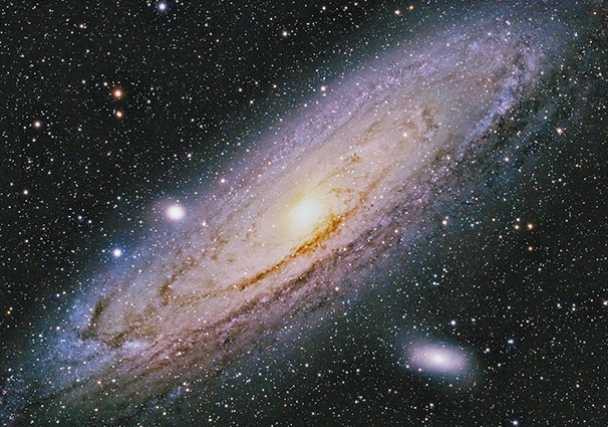

星系是恆星以及氣體、塵埃形成的一個總體的引力系統,數以萬計的恆星在星系中形成也在星系中死亡,所以星系以一種龐大的尺度展現出了宇宙萬物從形成到死亡的全部過程。在宇宙中包含了數量龐大的各種星系,而每個星系中又包含了眾多的恆星,在恆星之間還有很多的行星。

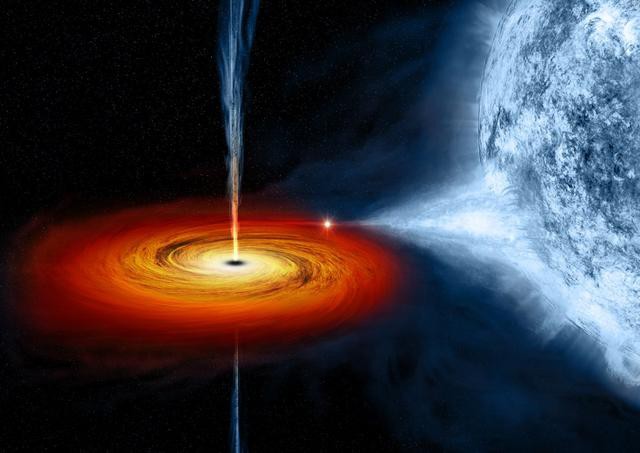

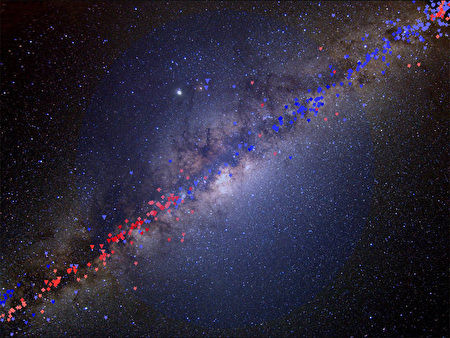

我們所在的銀河系中大概就有1500萬億到2000萬億顆恆星,而在銀河系的中心或是宇宙中每個星系的中心都存在著一個超大質量的黑洞。銀河系不僅體系龐大,歷史悠久,而且其整體結構十分完美,是典型的棒旋星系,銀河系有棒狀的核心,還有無數的塵埃、氣體以及恆星構成的旋臂,對於這些旋臂,之前科學家一直認為銀河系只有四條旋臂,分別是飛馬臂、矩尺臂還有半人馬臂和人馬臂這四部分,而我們人類所在的太陽系在銀河系中的具體位置是獵戶射電支的旋臂上,不過最近科學家發現在矩尺臂上還有延伸出來的一個單獨的環叫做外緣旋臂。

太陽是我們所熟悉的恆星,該恆星就是在獵戶射電支的內側。太陽現在處於壯年時期,經過科學的計算通過太陽中的氫氦比發現太陽已經走完了生命的一半,大約50億年左右,太陽將進入老年期,在這個時期它為了將期剩餘的燃料消耗殆盡,其消耗速度將逐漸增快。

太陽的消亡也意味著太陽系的盡頭。太陽直徑約679百萬分之一光年,銀河系直徑約10萬光年,約太陽的6793.1億倍,而太陽約地球的109倍,這樣看來地球在銀河系中是多麼的渺小。就像塵埃一樣,在銀河系中連影子都找不到。但是地球卻是一顆非常特殊的星球,在整個銀河系中可以說是萬中無一,因為地球是擁有生命的星球。

美媒稱,粗略估計,在銀河系中有10億顆地球,即10億顆和地球大小相近、處在宜居帶、表面可能存在液態水、繞著散發金色光芒的恆星運轉的岩石行星。

據美國官方媒體2016年7月24日報道,這一估計是由美國航天局(NASA)科學家納塔莉·巴塔利亞作出的。

正如NASA的開普勒太空望遠鏡發現了一大批新行星,其中就包括開普勒-452b,它圍繞著類似於我們太陽的黃矮星運轉。科學家說,它是在我們太陽系之外發現的與地球最類似的行星。

在NASA新聞發佈會上,記者問道:“最新的開普勒數據是否為有多少圍繞類太陽恆星運轉的類地行星(這一表述縮寫為‘eta-Earth’)提供了新見解?”接著,記者給NASA發去一封電郵。

開普勒望遠鏡項目的任務科學家、天體物理學家巴塔利亞在電郵中回復說:“之前對eta-Earth的估計結果表明,15%至25%的恆星擁有潛在的宜居行星。估計結果主要基於對圍繞溫度較低恆星紅矮星運轉的行星的發現。

這些新發現顯示,類太陽恆星的統計數字大致與紅矮星估計數字一致。紅矮星、橙矮星和黃矮星占銀河系恆星的90%左右。按保守估計,這些恆星中的15%擁有一顆處在宜居帶、大小是地球1至1.6倍的行星,那麼預計1000億乘90%、再乘15%的恆星擁有這樣的行星,也就是有140億顆潛在的宜居行星。”

“紅矮星在銀河系中最常見,約占主序星數量的70%左右。以下是太陽系周邊33光年範圍內的各類恆星構成:總共357顆恆星,其中248顆是紅矮星,44顆是橙矮星,20顆是黃矮星。這意味著,在上述的140億顆行星中,大約‘只有’10億顆圍繞黃矮星運轉。”報道說,巴塔利亞用的是保守估計。所以10億可能有點兒低。

銀河系是什麼樣?

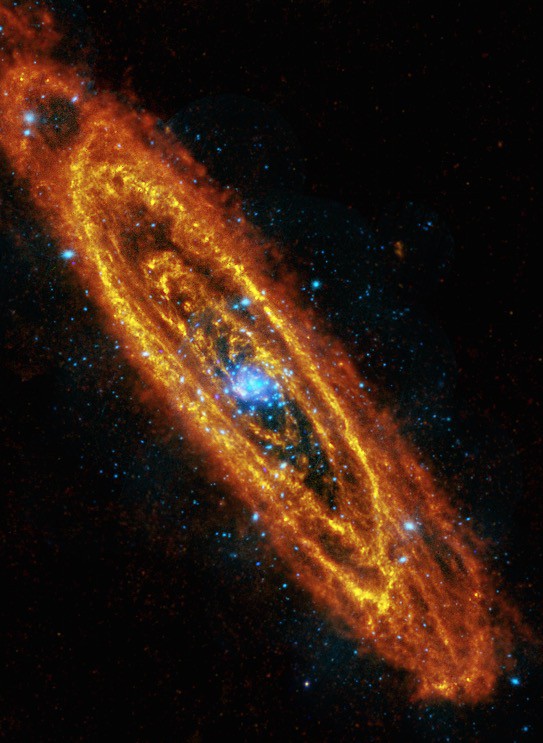

因為銀河系不只是發出肉眼所見的光線,還有X射線、無線電波、伽瑪射線、紫外線等等,但這些都是肉眼看不見的光線。如果能看到這些光線,那麼銀河系是另一番景象。或者說,在超人的眼中,銀河系的形象和我們肉眼所見截然不同。

天文學家發佈銀河系在「超人眼中」的最新觀測圖片,顯示這座橫跨天空的星系放射出令人眼花繚亂的顏色。澳大利亞科廷大學(Curtin University)的天文學家娜塔莎‧赫麗沃克(Natasha Hurley-Walker)說:「那種景象比我們肉眼所見美多了。」

據《國家地理》2016年10月26日的報導,之所以我們的肉眼不能看到銀河系的所有顏色,是因為肉眼以三原色為基礎觀察眼前的景物,這三原色僅僅是紅、綠和藍色。宇宙空間的顏色豈止三種顏色,實際有無數種顏色,紅外線、遠紅外線、紫外線、伽瑪射線、無線電波等等。

於是,天文學家藉助位於澳大利亞西部的默奇森射電天文台的巨大無線電望遠鏡陣列(MWA)去觀看銀河系,得到令人驚嘆的銀河系景象圖。銀河系的中心是一條明亮的紅光帶,這是在低頻的無線電波下所見;其餘空間顯示為綠色和藍色,為中頻及高頻無線電波下的景象。那麼其它背景色是什麼?

銀河系之外背景中的數不清小點每一個都是一座星系,目前為止所能觀察到的數量為30萬座。默奇森射電天文台所能觀測的頻段為70~230MHz,用20種原色(即20種無線電波頻段)去觀看幾十億光年遠的星系。但這個距離與目前所知道的130多億光年宇宙範圍相比,還是差得很遠。

據科學網(science.com)報導,關於在銀河系中到底有多少岩石世界的問題,曾在大半個世紀中困擾著天文學家。目前,這個研究小組對曾經像太陽一樣的恆星——白矮星進行的觀測顯示,白矮星中的大多數應至少「收留」了一個岩石天體。另一方面,由於與太陽類似的恆星可占銀河系全部幾千億顆恆星的一半,因而這意味著在我們的星系中可能蘊含著幾百種甚至上千種文明。

2016年4月13日,該研究小組在英國格拉斯哥市召開的皇家天文學會會議上報告了一個用來估計到底有多少顆岩石行星的新方法。這項研究的重心在白矮星。這些死亡的恆星曾經像我們的太陽一樣發光,但是它們在90億年的生命進程的晚期會膨脹為一顆紅巨星,其直徑是太陽的200倍。隨後,這顆「充了氣」的恆星將逐漸變小,直至原始大小的一半,同時亮度變暗進而被湮沒在太空中,並被巨大而稀薄的大氣所環繞。

研究人員指出,一旦岩石行星曾圍繞死亡的恆星運轉,那麼這些大氣便可以提供一個容易被發現的信號。研究小組分析了距離地球幾百光年以內的146顆白矮星光線的光譜或化學信號。在這些恆星中,有109顆白矮星的光譜表明在它們的大氣中存在著重元素,例如鈣。而岩石行星是這些重元素唯一可能的來源,因此這些光譜表明,這些恆星在其膨脹成為紅巨星的過程中一定吞噬了這樣的行星。

基於這些數據,研究小組推斷,目前在銀河系中,至少有3.5%的類日恆星擁有岩石行星。進一步的粗略估算,銀河系曾經蘊含著10億顆左右的岩石行星。而其中的一小部分可能與地球類似,也就是說它們可能具有這樣的標準,即有水,同時與類日母星保持著一個適宜生命生存的距離。

美國加利福尼亞大學聖克魯斯分校的行星科學家福特尼(Jonathan Fortney)表示,這項研究強化了這樣一種假設,即在恆星周圍形成行星「是一個普遍的結果」。福特尼說,正因為如此,恆星擁有的岩石行星的數量很可能比作者估計的3.5%「要高很多」。

宇宙已經重組 20年間星係數量增加十倍

天文學家表示,最新研究發現宇宙中的星係數量至少是以前推算的十倍以上,說明宇宙已經發生重組。《科學世界報導》(Science World Report)2016年10月18日說,宇宙到底多大?這是個不可思議的問題。現在,天文學家的最新研究將這個問題變得更加不可思議。

英國諾丁漢大學的天文學家在《天體物理學雜誌》(Astrophysical Journal)上指出,根據近年來的觀測數據,初步估算宇宙星係數量至少是以前推測的10倍以上,超過2兆(即2,000,000,000,000)。該研究綜合哈勃望遠鏡等觀測設備的數據,在130億年的時間跨度範圍內建立3D空間模型,計算不同時間點的星係數量。研究者還採用其它數學方法,均得到2兆這個數值。

諾丁漢大學的天體物理學家克里斯多弗·康舍利斯(Christopher Conselice)說:「結果比任何人猜測的都大。而且實際數量會更大。」另據《當代科技》(Sci-tech-today)網站報導,康舍利斯表示,天文學家沒想到宇宙在這20年間發生這樣大的變化。

研究者發現,宇宙已經重組。那些最古老的星系變小了,變得類似銀河系周圍的小星系。相反,很多以前的小星系因為碰撞和融合,數量變少了10倍。但是,這並不意味著宇宙的質量減少了,而是宇宙的結構與以前相比變得不同。

康舍利斯認為:「宇宙的總質量沒有增加。只是他的質量分布出現變化。」康舍利斯推測,宇宙的更遙遠空間出現了更多質量更小的星系。他希望2018年的韋伯新型空間望遠鏡(James Webb Space Telescope)會觀察到更多更遙遠的星系。康舍利斯說:「所以,我們越深入研究宇宙,越會發現更多吸引人的事情。」

多國天文學家他們發現了宇宙中迄今最古老的一個「太陽系」。它誕生在宇宙的「黎明時分」,至少5顆地球大小的行星圍繞著一顆類似太陽的恆星運行。這項發現說明,類地行星的形成遍布宇宙的幾乎整個歷史,為尋找外星生命提供新的線索。

據悉,來自英國、美國和澳大利亞等國的天文學家藉助美國航天局開普勒太空望遠鏡,發現了這個行星系統,並將其中類似太陽的恆星命名為開普勒-444(Kepler-444)。這顆恆星的年齡達112億歲,而整個宇宙的年齡只有138億年,太陽系的年齡只有45億年。

開普勒-444距地球約117光年,位於天琴座,個頭略小於太陽。圍繞它運轉的5顆行星都沒有地球大,個頭介於水星和金星之間。天文學家說,這些行星與開普勒-444的距離僅為地日距離的十分之一,它們的公轉周期還不到10天,由於距離母恆星太近,不適合生命生存。

伯明罕大學物理學與天文學學院博士Tiago Campante說道:「地球形成的時候,該系統的行星早就已經存在,比我們現所知的所有行星都要老。這一發現將可能有助於找到我們稱之為『行星形成時代』的起源。」

宇宙中的「第二太陽」 竟然存在這麼多!

太陽對我們來說是獨一無二的,但是在宇宙可不是在這樣發。在宇宙中,存在著無數的太陽,這些太樣都和地球及其的相似,是太陽的兄弟,在這些星球的周圍,能夠找到外星生命嗎?

據國外媒體報導,天文學家已經發現了太陽的一顆兄弟恆星。研究人員稱,這顆太陽兄弟恆星甚至有可能擁有存活生命的行星。但是,即使這個兄弟太陽系被證實是荒無人煙的,這一發現也能夠幫助科學家們搜尋太陽其它的兄弟恆星,它們最終可以幫助我們了解太陽如何太陽「失散多年的兄弟」被發現銀河系有數億「類太陽系。先前,科學家發現了太陽「失散多年的兄弟」,這顆兄弟恆星擁有和太陽極其相似的成分構造,科學家預測,在銀河系中,像這樣的「類太陽系」大約占總數的15%,大約數億個恆星系統,他們很可能像太陽系一樣存在生命、形成。

德克薩斯大學的Ivan Ramirez教授稱:「我們想要了解太陽出生自哪裡?如果我們能夠了解太陽形成於銀河系的哪一部分,我們就能夠限定早期太陽系的狀況。那就能夠幫助我們了解為何我們的太陽位於這裡。」在恆星形成早期階段的碰撞可能撞下了大塊的碎片,而且這些碎片可能在太陽系之間旅行。這些碎片有可能為地球帶來了原始生命。或者有可能,地球的碎片將生命帶到了圍繞兄弟太陽運轉的星球。Ramirez教授稱:「可以說,太陽的兄弟恆星可能是搜尋地外生命的關鍵。」

雖然發現一顆太陽的兄弟恆星是非常有趣的,但Ramirez教授指出這個項目的主要目的是為了創建如何識別太陽兄弟星球的圖譜。Ramirez教授稱他們現在能夠研究的恆星數量將增加到一萬顆,而研究團隊的圖譜將加速對太陽兄弟恆星可能位置的篩選。一旦更多的太陽兄弟恆星被鑑定出來,天文學家將進一步了解太陽如何形成以及來自哪裡。為了實現這一目標,動力學專家將通過模擬所有已知太陽兄弟恆星的運行軌道找到它們的出生地。該研究報告的作者說,雖然這聽起來可能並不算多,但這一發現卻表明有數億個星系看起來跟我們這個稱之為「家園」的太陽系大為相似。

這項研究是基於對擁有類似木星和土星那樣的氣態巨行星的恆星進行調查得來的,這些氣態巨行星的軌道距其恆星十分遙遠。正如在我們的太陽系一樣,恆星與其氣態巨行星之間相隔甚遠。這為岩態行星能在星系中存在液態水並適宜生命存活的空間內繁榮興旺創造了足夠的空間。這大大增加了銀河系中可能大量存在其他「地球」,甚至其他生命形態的可能性。

據舊金山州立大學一位沒有參與此項研究的天文學家德布拉·菲舍爾(Debra Fischer)觀察稱:「在第一個探索行星的十年里,我們都感到有點擔心——其他星系看起來跟我們的太陽系大相逕庭。」「(這些)結果令人欣慰,我們相信類似太陽系的星系是存在的。這為證明許多類似地球並適宜生命居住的行星的確存在提供了真實的數據。」

天文學家認為,氣態巨行星一般形成於距離恆星較遠的地方,而類似地球的岩態行星則在更靠近恆星的區域形成。但據說在一些恆星星系裡,氣態巨行星在向內移動,將所有較小的行星從軌道上「逐出」,或者將岩態行星就地摧毀。與此同時,也有許多類似太陽系的恆星星系,這些星系的氣態巨行星都具有穩定的外層軌道。

俄亥俄州立大學的天文學家安迪·古爾德(Andy Gould)是該研究報告的合著者,他說:「這些星系具有能讓類地行星繁衍的空間,它們不會被『逐出』軌道。」此外,對木星的研究表明,外層的氣態巨行星能充當盾牌的作用,保護內部岩態行星——和行星上的任何生命形態——免遭頻繁光顧的小行星撞擊。為找到這種恆星星系,作為「微鏡頭化持續網絡」(Microlensing Follow-UpNetwork,簡稱MicroFUN)的部分研究項目,近百名科學家協力參與,用一種叫做引力透鏡的技術在銀河系中展開搜索。

當天文學家用這種方法從地球上觀測到一顆恆星在另一顆恆星前「走過」時,距地球較近的這顆恆星的重力就如同一個鏡頭,將較遠的那顆恆星的光彎曲並放大。如果靠近地球的這顆恆星擁有運行中的行星,眼尖的觀察員能夠通過放大光亮觀測到這些行星的蛛絲馬跡。據對這項歷時四年的微引力透鏡效應數據的統計分析,如果銀河系的所有恆星都擁有類似太陽系的星系,天文學家到現在為止應該至少發現了六個這樣的星系。

但到目前為止,天文學家只發現了一個類似太陽系的星系:2006年,他們發現一顆擁有「木星」和「土星」的恆星。古爾德和他的同事上周在華盛頓美國天文學會(American Astronomical Society)的第215次會議上宣布,這意味著銀河系中15%的恆星肯定擁有類似太陽系的星系。

古爾德告誡說,他的團隊只是根據有限的數據所做出的「非常粗略」的估計,並很有可能在未來幾年內隨著其他恆星星系被發現而被改寫。古爾德說,比如一些星系只擁有類似地球的行星而沒有氣態巨行星。但到現在為之我們還不清楚,因為大多數恆星都太過遙遠,無法用當前的儀器探測到小型的岩態行星。

隨著諸如開普勒太空望遠鏡等更為新式的行星探測任務開始取得成果,這種情況可能有所改變。瑞士蘇黎世天文研究所的麥可·邁爾(Michael Meyer)說,最新研究稱諸如「超級地球」等低質量行星可能在銀河系中比較常見。而新發現也與這最新的研究結果相吻合。沒有參與此項研究的邁爾說:「得出的結果可能是,這些恆星星系存在較低質量類地行星的現象可能是規律而非例外。」

「如果是這樣的話,了解小型類地行星與更大規模的氣態和冰態巨行星之間的動態關係可能有助於我們理解銀河系中類似地球的行星可能非常普遍。」這顆太陽「失散的兄弟」的發現,或許能夠為我們在將來尋找宇宙生命提供更大的便利。我們可以以此在附近周圍尋找宜居星球,縮小尋找範圍。

在2007年,科學家也發現了一顆這樣的太陽的「兄弟」,這顆名為「HIP 56948」的新恆星,在所有4顆已知候選恆星中,它最有資格被稱為太陽的「孿生兄弟」。但這顆名為「HIP 56948」的恆星與太陽之間的距離有大約200光年,所以它們再聚首的可能性已經不存在了。

這顆難於捉摸的恆星向傳統的想法——位於地球「後院」的太陽擁有獨一無二的化學成分——發出挑戰,HIP 56948擁有與太陽類似的較低含量的鋰元素,鋰是為恆星提供能量的核聚變的一個「輕量級」副產品。

澳大利亞國立大學天文學家約格-梅倫德斯和德州大學奧斯汀分校天文學家伊凡-拉美雷茲,利用位於德州麥克唐納天文台的一架望遠鏡,發現了這顆新恆星。這顆中等大小的恆星是天龍星座眾多恆星中的一個,年齡可能比太陽大10億歲。現在的太陽正值中年,年齡為46億歲。

之前被提議的太陽的其它3個「孿生兄弟」分別是18 Scorpius、HD 98618和HIP 100963。它們在很多方面都與太陽類似,但光譜儀分析結果卻顯示,它們的鋰含量高得離譜。由於這些觀測結果,天文學家一度認為,太陽較低的鋰含量可能是獨一無二的。但新發現的「孿生兄弟」無疑推翻了這一想法。

兩位天文學家說,尋找太陽的「孿生兄弟」擁有非常重要的意義,因為在其它很多類型的研究中,太陽均被視為一條基準線。但由於太陽與地球的距離太近、亮度太高,因此無法像遙遠的恆星那樣加以研究。麥克唐納天文台發現的太陽「孿生兄弟」能夠幫助天文學家研究恆星的化學成分,由於可以上演真正的觀測,它的發現同樣可以為有關太陽內部結構和進化的理論模型提供支持。

在科學家的眼睛裡,沒有什麼事物是絕對永恆的。就像是我們人類賴以生存的地球一樣,它也有終點的,有屬於自己的生老病死。當一顆星球走向滅亡的時候,它們到底是用什麼樣的方式,去為自己做一場告別演出呢?恆星與行星的告別方式大有不同。地球作為一顆,已經孕育了生命的行星,很多人表示,除了那些人造意外的災難使得地球慢慢的走向滅亡,它還會有著各種各樣的滅亡方式。科學家表示,宇宙當中,總是包含著無限的驚喜與神奇。

地球會遇到哪些,能夠導致它毀滅的事件,科學家給出了三個答案。第一個是高能量的太陽耀斑。經過近年來的科學研究,我們清楚了解到太陽其實上要比我們想像中的,要更加活躍。它會產生強大的太陽磁場,從而出現太陽黑子。

曾經的卡林頓事件,就是強大的太陽風暴,對當時的電子設備造成了巨大的干擾,不過慶幸的是,當時人類並沒有過於依賴電子設備,不過今時不同往日,如果太陽耀斑突然爆發,正在無線連接的飛機、火車可以突然「瞎」了,人們用的導航設備也開始亂指路,搞不好會釀成一系列的事故。

第二個相比很多人都聽過是,就是小行星撞擊。曾經導致地球霸主——恐龍,它們的滅絕,就是出自小行星之手,而根據對宇宙中的觀察,太陽系中可能時時刻刻,都潛伏著大量的危險太空岩石。不過隨著人類科技的進步,人類現在已經有一定的能力摧毀小行星。

目前一些國家已經有了攻擊人造地球衛星的能力,相比較小行星,衛星體積更小,更加難以捕捉目標,如果真的有威脅地球安全的小行星進入地球軌道,那麼在武器換上更猛烈的彈頭,甚至是核彈頭的時候,應該就可以化解危機,現在也有了不少小行星撞地球題材的科幻電影。

前兩個都是一定的機率事件,但是第三個卻是,可以肯定會發生的,就是不斷膨脹的太陽,它最終會拋離自己的外層大氣,變成白矮星。這是所有恆星最終的宿命。幸運的是這個災難要過幾十億年之後才會遇見,如果人類能躲避開其他災難,那麼在幾十億年之後人類的科技水平一定可以實現太空移民,從而避開太陽走向滅亡時對人類的威脅。

當然還有科學家所預測的星系碰撞,還有在我們周邊的一些流浪的行星,它們可能受到引力的吸引進入太陽系內,從而撞上地球。

當然了,這些事物都太遙遠,最可怕的是那句老話,「季孫之憂,不在顓臾,而在蕭牆之內也」,人類自身擁有的武器已經可以摧毀整個行星,和平與發展是當今世界的主題,在和平的環境下發展科技,才能更好的應對未來太空中的危機,才能讓人類走向未來。

很多時候,對於我們人類應該何去何從,很多人都表示迷茫。畢竟人類在宇宙的眼中,就如同螻蟻一般。但隨著科學技術的不斷更新,未來地球上,人類的命運究竟會折往何處?還是需要通過時間去慢慢驗證。

上一篇:~:~略探“宇宙速度”奧秘~:~

下一篇:【 探索宇宙文明 】