附錄:略聞─高峰原妙禪師之禪法精神(上)

一、矯世逆俗的苦衷

元代南方臨濟宗分出四個支派,有功利禪與山林禪兩種類型。前者是指積極靠近朝廷,帶有很強的功利性,借助皇權發展自己;後者大都隱居山林,部分活躍在民間,疏遠朝廷。後者是以祖先一系為代表,是元代禪宗中影響最大的一派,以高峰原妙、中峰明本、天如惟則、千岩元長等為代表人物。

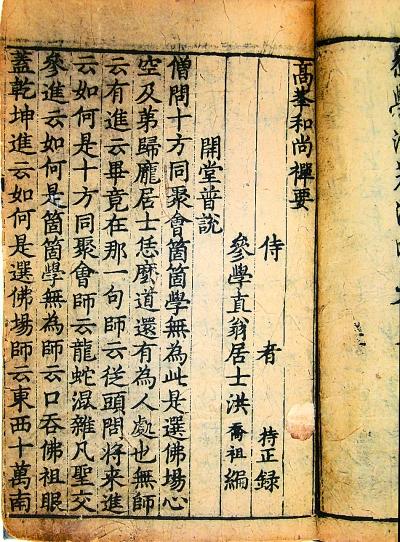

高峰原妙的事蹟主要有洪喬祖《高峰原妙禪師行狀》、《高峰原妙禪師禪要》、《高峰大師語錄》以及弟子明本《天目山中峰和尚廣錄》等史料記載。可以知道,高峰原妙作為山林派的代表人物,從出家到開悟、尤其是開悟以後,一直隱居數十年,一生很少“入世”,因此被時人稱為“矯世逆俗”主人。

但是,其弟子明本在《天目中峰和尚廣錄》中指出:先師枯槁身心於岩穴之下,畢世不改其操。人或高之,必蹙額以告知曰:此吾定分,使拘此行。欲矯世逆俗,則罪何可逃。

那麼,究竟什麼原因造成了高峰難言的“苦衷”呢?我認為要從高峰的生平經歷與當時社會政治文化、尤其是元朝朝廷的“尊教抑禪”的背景,以及禪宗的特性上理解。

第一點、高峰求法參禪的經歷,教育他沉潛篤實的修行格調。

根據洪喬祖《高峰原妙禪師行狀》記載,高峰原妙禪師(1238—1295),祖藉江蘇吳江(蘇州),俗姓徐,從小動作遲緩,少言笑,看起來雖很瘦弱,但精神則很精悍。他從小喜歡打坐,見到出家人就主動合掌問訊,十五歲即拜嘉禾密印寺法住為師,剃發出家。十七歲受具足戒之後即學戒律,並學天臺教觀兩年,但猶感不足,二十歲棄教入禪,即前往杭州淨慈寺參學,淨慈寺為當時禪門叢林代表,由臨濟宗之正傳斷橋妙倫和尚主持。高峰禪師為自己立下三年以求開悟之誓願。妙倫讓他參究“生從何來,死從何去”的話頭。高峰”肋不至席,口體俱忘,或如廁惟中單而出”,但用功一年多後仍不得要領,“只如個迷路人相似”。乃轉而求教于雪岩祖欽和尚,祖欽要他參究臨濟宗祖師義玄經典話頭“趙州狗子”中的“無”字,仍然沒有收穫。在《高峰禪師語錄》裏,高峰禪師自述:雪岩和尚問他如何用功,他也稟明斷橋所教之方法。雪岩要他將以前所用“生從何來,死往何去?”的話頭,轉換成參“無”字。這一段習禪過程,對高峰禪師而言啟發甚大。

在一次禪修中,忽然在夢中憶起于斷橋和尚處所舉“萬法歸一,一歸何處?”的話頭。在《高峰禪要》裏面,對於此段疑情的開發有非常精彩的描述:高峰禪師經過六天日夜疑情不斷的提起交錯之後,第六天跟著大眾隊伍到祖師堂為祖師們誦經,誦經誦到一半,忽然看到五祖演和尚畫像兩旁的贊偈,上面寫著:“百年三萬六千朝,反復元來是者漢。”忽的打破雪岩老和尚日前所問“拖死屍”的句子,就豁然開悟了。他形容當時開悟的情形是“虛空粉粹,大地平沉”。這時,他認為自己已經開悟了,就開始跟別人談論開悟的境界。但是他心頭還不是很踏實,所以後來他又找雪岩和尚印證。雪岩當時並沒有說明可以或不可以,於是高峰禪師便以為雪岩和尚印證了,就開始對外教化。幾年之後,他可能覺得並不很妥當,在一個偶然機會又遇到了雪岩和尚,於是繼續跟著雪岩和尚參學。

有一天雪岩和尚問他:“平常日常生活中,你是不是可以作得了主?”這是說在對境時,是否能掌握住自己的心性?他回答說:“可以。”這對於真正用功的行者而言,基本上問題不大。又問:“你在作夢之中,可以不可以作得了主?”“也可以。”在夢中還能夠對順境不起貪、對恐怖境不起恐懼心、對嗔恨境不起嗔害心,這就不容易了。雪岩和尚繼續問:“正在睡眠中,沒有夢,也沒有知覺時,你的主人翁在哪里?”這時高峰禪師無言以對。雪岩禾口尚就呵斥他說:“你還沒有真正參透,你必須要知道真正在無夢無眠的時候,你的主人翁在那裏,才是真正透悟。”此時高峰禪師才確實知道自己並沒有徹底明白,因此痛下決心摒除一切,到龍須山繼續參,一住九年。“冬夏一衲,不扇不爐,日搗松何糜,延息而已。”高峰禪師開悟後,先到雙髻峰,後到天目山獅子岩。在一個山壁的石洞,營造了禪室,於是他就呆在裏面安靜的修行,號為“死關”,足不出戶,達十餘年之久,直至去世。按佛教修行層次講,這是悟後起修的功夫。這段時期若有行者來請求參悟,高峰禪師就會提出幾個公案,答得契理的,他就給予開示,否則就表示來者還不夠資格來請問。可見,他對禪修禪悟要求條件之高。

到元世祖丁亥元年,雪岩交付白拂給高峰,表示要他出來教化眾生,於是高峰禪師才正式升座開示後學,開始了他的教化工作。從其語錄中,可以感受到高峰禪師之言語非常懇切,有古代大宗師風度。其傳人中峰明本禪師,也是一代國師。更因為高峰禪師的提倡,吳越禪風因而大盛幾代,這都歸功於其禪風純正、·禪師教化之力也。

第二點、元代開始實行的“尊教抑禪”的政策,使他“異世逃禪”。

在《有元普應國師道行碑》中記載:方是時,尊教抑禪,欽由江右至錢塘授密戒,妙方遺世子立,身巢岩扃。

根據《佛祖歷代通載》的記載,在元世祖忽必烈的支持下,南北方禪教進行了“庭辯”,最後“使教冠於禪之上”。其實,元代統治者實行尊教抑禪的原因,根本在於他們的民族歧視政策。元代把全國人民分成蒙古、色目、漢人、南人四個不同等級,把南宋區域內的人劃為最低階層,他們的社會文化地位低下,屬於邊緣人。而中唐以後,隨著慧能南宗禪的流行,尤其是到了兩宋時期,南方成為禪宗的中心。在蒙古人統一中國的過程中,南宋屬地的人民一直堅持抗擊,自然在元代統治者的心中留下深刻的印象。加之,禪宗修行者自由狂放的性格,是統治者不希望看到的,甚至是恐懼的。

元代初期禪僧中不少是“逃禪”者,這與明末清初的逃禪者眾多是廠樣的。中華文化滋養的士大夫們大多人都有強烈的民族意識,反對異族的侵略和統治,當大勢已去迫不得已的時候,往往又用離開隱居,表示決不同流合污的品格。這就是歷來朝代交替之間出現逃禪的文化內因。高峰原妙禪師是一個亡國臣子,經歷了南宋元初亡國動亂,在國家危亡戰爭中度過了他的生命。在國家危亡當中,即使僧眾也不免受到生命境遇的不安,作出自己的回應。這是我們首先先對其時代背景所應有的瞭解。

第三點、禪宗修行的本來具有的某種出世情致,也是高峰精嚴獨立的因素。

我們知道,中國禪宗從達摩開始就強調“壁觀”,雖然是比喻禪心如如不動的境界,但也包涵對自己行為的約束,養成堅忍不拔的意志,表現出出世的精神追求。特別四祖道信禪師曾經針對虛浮的禪風流弊,提出“閉門坐”的要求。這是對一個禪者鍛造情志功力的基本要求。這並不是頓悟與漸悟的區別。在禪宗修行中,祖師們普遍提倡”戒禪合一”,就是以德養禪,以禪進德。禪宗的頓悟重在強調心性徹悟對解脫的根本性意義,不是否定修行過程的,只是反對過於形式主義。其實,如果我們真要超輪回,了生死,參禪必須放舍一切,死心塌地抱定一則無義味話頭,朝於斯,夕於斯,流離於斯,顛沛於斯,孜孜兀兀地日夜參究,方能打開本來,親證實相。絕不是懂得一些文字義理,會打兩句機鋒,下得幾句轉語或舞文弄墨地寫得幾首偈頌,就作為開悟的;更不是在色身強健,生活優裕時,過得輕鬆愉快,安祥自在,即是開悟。

在唐末五代、特別是兩宋時期,文字禪、口頭禪、甚至野狐禪,扭曲了禪宗的本來面目,虛狂不實的末流現象十分嚴重。說得口頭禪與舞文弄墨的禪客,雖然一時看起來也不無禪味,但這只是暫時的假相,他們心中並非清空廓徹,眼前總有個物在;即使勉強靜心打坐,心中也隱隱地有個物在,光明始終不得透脫,如何能消融身、心、世界,而親證本來!既未親證本來,又如何能息卻心猿意馬而得泰然大定?

所以一旦逆境來臨,平時說的那種安祥愉悅的心情,便不知飛向何處去了。大慧宗杲禪師呵斥此等禪客女口藥水汞,遇火即飛,不得真實受用,又如何能了生死、出輪回?故告誡後輩參禪務必真參實究,不可在言句義理邊討消息。身體力行本來的禪法精神,在高峰原妙的行止中,是可以肯定的。(續)

上一篇:夏禪─(6)