中國後/現代建築

中國央視大樓

雖然有時被當地人戲稱爲“大褲衩”,但坐落于北京的央視大樓確能給人一種恢宏壯觀的感覺。該建築的設計出自普利茲克獎獲得者---荷蘭建築師雷姆?庫哈斯之手。這座中國國家電視臺的總部于2008年正式投入使用,那時距北京奧運會開始不過數月之隔。

國家表演藝術中心

國家大劇院,別名“巨蛋”,坐落于北京天安門廣場西側。其設計者---法國建築師保羅?安德魯在國際競標中擊敗了日本建築師磯崎新後最終贏得這一建築的設計權。大劇院于2007年7月正式竣工。

北京首都國際機場

作爲世界第二繁忙(僅次于東京羽田國際機場)的航空港,北京首都國際機場最引人注目的地方莫過于其驚人的占地面積。僅機場第三航站樓就比倫敦希思羅機場中所有航站樓加在一起還大得多。這座航站樓是由英國諾曼?福斯特建築事務所負責設計的,2008年初投入使用。廣州歌劇院

2011年初,出生于伊拉克的紮哈哈迪德完成了她在中國市場的第一個大型項目。雖然目前她在成都、北京、上海等城市還有其它在建項目,但廣州歌劇院項目是她在這個國家取得的第一個成功。廣州歌劇院的興建正好順應了中國轉變發展方向,著手發展省級城市的的曆史潮流。

北京國家體育場,別名鳥巢

沒有人會忘記2008年在“鳥巢”舉辦的奧運會盛況。這座特色新明的建築是由赫爾佐格和德梅隆建築設計公司設計的,中國著名藝術家艾未未作爲該公司的中方項目顧問參與其中。在許多人心中留下深刻印記的鳥巢已經成爲遊客北京之旅中的必遊之地。

國家遊泳中心

國家遊泳中心,或稱水立方,是爲2008年北京奧運會建設的。這個綜合設施最終也因舉辦奧運會遊泳比賽而聞名。在水立方不遠的地方就是“鳥巢”。水立方的構思是由一個國際建築合作團隊共同完成的,這其中包括澳大利亞PTW建築師事務所和中建國際設計公司。2010年,中國將這一建築的室內部分改建成了水上公園。

上海國際金融中心

2008年竣工的時候,上海國際金融中心曾經是世界最高的建築的有力競爭者,如今這頂桂冠已經被迪拜塔奪去。但上海國際金融中心依舊保留著世界最高的觀光平臺這一榮譽,見上圖。這座建築是由紐約KPF建築事務所設計的。

廣東土樓項目

作爲一項民生工程,這個項目中包含了200個專爲低收入家庭設計的公寓。設計理念來于中國客家土樓。該設計將傳統中國的群居理念和土樓的特有結構有機融合,是社區經典理念的再次創新和升華。

上海東方明珠電視塔

作爲整個榜單上曆史最悠久的建築之一,上海東方明珠塔依然鶴立雞群般屹立于黃浦江畔,如今它已成爲上海的經典地標。這一建築由江歡成設計,于1994年竣工。據說這一造型源于一首關于琵琶演奏的唐詩:“大珠小珠落玉盤.”

廣州塔(小蠻腰)

廣州塔位于廣州市中心,城市新中軸線與珠江景觀軸交彙處, 與海心沙島和廣州市21世紀CBD區珠江新城隔江相望。2010年9月28日,廣州市城投集團舉行新聞發布會,正式公布廣州新電視塔的名字爲廣州塔,整體高600米,爲國內第一高塔,而“小蠻腰”的最細處在66層。取代加拿大的CN電視塔成爲當時世界第二高電視塔,次于美國北達科塔州KVLY電視塔(高度628.8米),世界第一高自立式電視塔,現僅次于日本東京天空樹塔的自立式電視塔(高度634米),爲世界第二高自立式電視塔也成爲廣州的新地標。

東方之門(秋褲樓)

東方之門(英語:The Gate of the Orient)是位于中國江蘇省蘇州市的一座301米高的摩天大樓。蘇州工業區雙塔規劃的核心建築,它不僅代表著蘇州的新大門,而且也是世界看中國的新大門。這座偉岸而優雅的標志性建築位于蘇州工業園區CBD軸線的末端,東臨星港街及波光粼粼的金雞湖,西面爲國際大廈及世紀金融大廈。這座摩天大樓有著獨特的構造,整個樓是雙子塔結構,但在頂部雙子塔合二爲一,構成一張弓或是一扇門的形狀。這座88層的大樓將于2013年建成,屆時將超過現在的蘇州新地中心成爲蘇州的最高樓。

杭州奧體博覽城體育館與遊泳館(比基尼大樓)

杭州比基尼大樓的橫空出世,是繼蘇州的“秋褲”建築之後的另一個傑作,由于形狀特殊,被網友戲稱爲杭州的比基尼大樓,其形狀雷人,實際上只是一副效果圖,是杭州奧體博覽城體育館與遊泳館的形狀圖形,是本著獨特性、唯一性、差異性,體現時代特征、杭州特色、錢江特點進行設計,出來的效果圖,令網友大跌眼鏡,但是,任何設計都需要時間的考驗,所謂的比基尼大樓也不例外,盡管網友對此評論不佳,可是,如果設計師的內在修爲和對設計的外在美超越時間的跨越,最終會得到認可,相反的話,也會成爲人們笑談的醜陋之作品。

建築之美醜 2012-11-04 旺報短評

大陸城市經常出現一些造型奇特的建築,引起爭議。最近完工的東方之門有「低腰衛生褲」之稱,五糧液和稻花香集團興建的「酒瓶」造型辦公大樓、北京奧林匹克公園狀似5顆大鐵釘的瞭望塔,都被大陸媒體稱作「雷人」風景。

「雷人」並不是正面的詞彙,但看在建築物貧乏無趣的台灣人眼裡,卻覺得頗具巧思。台灣一些老牌公司的產品還滿有特色,辦公樓卻多老舊,反而成為都市景觀之瘤。大陸這些建築若放在台灣,多半能成為觀光景點,創造附加價值。

相較大陸建築景觀的繽紛奪目、爭奇鬥艷,台灣在興建101大樓後,多年不再出現現代化建築。最近台北雙子星大樓標出,地標性建築可望再多一幢,希望能稍微改善台北市門面,改變觀光客對台灣城市破舊的印象。

台灣城市老舊有其歷史淵源,足以形成都市特色,更代表了文化的深度。老房子保留的成長記憶值得珍惜,文化傳承也是我們寶貴的資產。但我們也必須嚴肅面對,為何新的公共建設仍然在設計上不思進取,常因醜陋而備受詬病。

台灣仍有一些建築物極具巧思,並贏得好評,譬如北投圖書館、台南新化分局等,但畢竟仍然屈指可數。大陸建築設計的大膽與創新,值得台灣學習。打造吸引人的城市風貌不一定要靠豪華的建築物堆砌,台灣不需與大陸比豪奢,但至少可以運用更多的美學與巧思,讓城市美麗。

陸新秀建築師漸打破媚外之風2014-6-10 旺報

「駿豪中央公園廣場」為人所熟知的是山水詩意般的建築形狀。

大陸「中國當代10大建築」的評選結果,雖未如預期,徹底洗刷「外國建築師試驗場」之名;但大陸青年建築師的作品,逐漸在自己土地上站穩腳步,勢將取得更多發言權,打破「外國建築師試驗場」格局。

大陸邁入21世紀以來,地標性建築儼然成為外國名建築師的所屬「專利」。《新京報》報導,中國城市的快速發展,以及標新立異、尋求國際認同的心理,為國外建築師提供試驗性的平台。

2003年4月英國皇家特許建築師、擔任英國泰瑞‧法瑞建築設計公司中國區董事的吳晨,發出「中國正在成為外國建築師的試驗場」不平之鳴,引發建築、文化界的熱烈討論。

近年來大陸一些青年建築師開始躋身國際建築主流舞台,2005年馬岩松等創立的MAD,以位於加拿大的作品「夢露大廈」,成為以大陸為基地的建築師,贏得公開國際競圖的首例。馬岩松的「駿豪中央公園廣場」,此次也入選「中國當代10大建築」。

「中國當代10大建築」榜首「中國尊」的設計者,正是當年提出「外國建築師的試驗場」說法的吳晨。他以「尊」、「竹編」、「孔明燈」、「城門」等中國傳統元素,讓「中國尊」擠下各外國建築名家的作品、獨占鰲頭,成為源於中國文化、立足中國首都、體現北京未來的新建築。

《暢言網》 網民對「中國十大醜陋建築」評論

第1位 世博會中國館

「交錯穿插就像一堆劈柴。」

第2位 西安新法門寺

「生硬的幾何圖形,不倫不類,一點佛味都沒有。」

第3位 北京央視大樓新樓

「大褲衩,下面放個馬桶才完美,帶給中國人的笑料勝過了它的藝術色彩。」

第4位 華西村山寨美國國會大廈

「模仿不夠,還要寫上美國國會大廈!」

第5位 廣州新博物館

「就像一個方盒子,色彩深沉,給人很強的壓迫感,博物館陳列的是幽靈嗎?」

第6位 合肥美術館

「遠看上去它就像是一堆鋼管胡亂堆砌在一起,既雜亂無章,也沒建築造型主題,實在缺乏美感。」

第7位 沈陽金廈廣場

「歪把子樓,建築外觀酷似人民幣符號,骨子裏透出惡俗!」

第8位 上海閔行法院

「山寨白宮,很惡俗!」

第9位 中國石油大廈

「造價高達50億,光馬桶就花了50萬,節能的名號:「因為我們用的都是最好的節能材料,環保是百年的功業。」且對外宣傳各地方油田如何如何省下燒鍋爐的錢。

第10位 南寧國際會展中心

「就是一個煤油燈罩,是想讓人們憶苦思甜吧?」

王受之在《世界現代建築史》的前言和後記不是先後提及設計三元素──功能、技術和結構、風格,並深入淺出地點出:

「西方傳統建築往往本末倒置,以風格為首,結構和技術是為風格而發展出來的,因而功能往往不好;現代建築把功能放在首位,導致新結構和新技術的發展,而形成了現代風格…而後現代主義則重新把風格放到首位,以技術支持它,而功能上則同現代主義式的,因此具有折衷特點。

無論那一個建築設計潮流,都具對待三元素次序的立場,本書討論的內容一方面是對三元素的順序擺放發展過程,另一方面是對於三元素關係的看法的改變過程。本書也通過闡述提出了供讀者思考的方向:未來的建築應該如何處理三元素的關係?」(p.467)我倒覺得發源於美國的國際主義,其病根就在現代主義自身,而新現代主義亦不免有折衷主義味道。http://mypaper.pchome.com.tw/news/souj/3/1281756150/20060916065915/

在讀中央黨校《國外後現代建築》(江蘇美術出版社,2000)之前,想了解啥是純正不折衷的現代主義建築嗎?又為何後現代主義建築會成為所有後現代主義藝術之始,看下網文吧:

王受之在前評《世界現代設計史》書末結論留下的伏筆:「新現代主義是在混亂的後現代風格之後的一個回歸過程,重新恢復現代主義設計和國際主義設計的一些理性的、次序的、功能性的特徵,具有特有的清新味道。」(p.517)到《世界現代建築史》(北京‧建築工業,1999)第七章有了進一步的發揮。

你讀書只看標題嗎?第七章導言不是已明言:「在『國際主義』風格建築的大前提下,出現了各種不同類型的探索,比如以貝聿銘為代表的新現代主義風格,以山崎實為代表的『典雅主義』(在國際主義基礎上進行的細節典雅處理,改變了國際主義風格單調、刻板的面貌),或者柯布西埃等人的『粗野主義』風格(採用粗壯的結構形式,混凝土牆面不作任何修飾,保留木模板痕迹)。」(p.259)

那日本‧安藤忠雄的清水建築也算「粗野主義」了?

如果「混凝土牆面不作任何修飾」就算「粗野主義」的話,那貝聿銘規劃的東海大學仿唐式建築也算了!

提及東海建築,我實在懷念大學生涯。由混凝土、紅磚、和木構件等施工的精粗,可一目了然,文理學院與商學院分別代表了二個時代,商學院反映了經濟起飛後台灣土木工人技術的粗製。

這點東海前建築系主任漢寶德早就深有同感。

怎麼了?人不到半百,倒發起年少牢騷了?回到書評吧!

有啥好評的?還不是些設計建築的意識形態之爭!

未必!作者在前言和後記先後提及設計三元素──功能、技術和結構、風格,並深入淺出地點出:

「西方傳統建築往往本末倒置,以風格為首,結構和技術是為風格而發展出來的,因而功能往往不好;現代建築把功能放在首位,導致新結構和新技術的發展,而形成了現代風格…而後現代主義則重新把風格放到首位,以技術支持它,而功能上則同現代主義式的,因此具有折衷特點。

無論那一個建築設計潮流,都具對待三元素次序的立場,本書討論的內容一方面是對三元素的順序擺放發展過程,另一方面是對於三元素關係的看法的改變過程。本書也通過闡述提出了供讀者思考的方向:未來的建築應該如何處理三元素的關係?」(p.467)

作者的態度不是很清楚了嗎?那就是「新現代主義」!

我倒覺得發源於美國的國際主義,其病根就在現代主義自身,而新現代主義亦不免有折衷主義味道。

陳其寬於教堂設計及施工簡述中,曾對設計旳考慮有如下描述:「教堂乃全校精神之所寄,為易於申仕校各處皆能視及,並便於應用起見,擬議應為一較高之建築物,且位於校園之中心,是為目前之地點。校園車向台中平原,盡收眼底,遠吞山光,氣象萬千,教堂坐西朝車,適得其宜。教堂座席容四百五十人,為全校師生半數,座席在堂之車,神壇則位於西端,晨曦自車窗而入,朝會時,神壇浴於晨光之中,當亦有助於神思。至於教堂之形式,因思泰西各國,各時代之宗教建築,無不殫精竭智,傳當時之人力、智力、物力以赴;及其成,冶當時文化於一爐,雖歷千百年,後人瞻仰,當時情景可反映無遺。是以東海之教堂,亦必以為鵠的,期能在此建築中,反映吾國文化傳統,揭示基督博愛犧牲之旨意,且兼具此時代之創造能力與精神。」

貝聿銘起初想用磚砌哥德式的建築,但因台灣多地震而取消此意,後來由陳其寬以六角形底座像「倒船底」的形狀,逐布修正形成現在的教堂造形。

台北市國父紀念位於台北市仁愛路4段505號,館內包括3000人大會堂,200人階梯講堂、圖書館、展覽室等。平面為一百公尺見方之正方形,四周有寬廣之圓拌柱廊,全幢建築為一弧線優美之蠡形屋頂覆蓋,挑空流通之迴廊正可藉以突出飛簷,減輕龐大屋頂架構之重量想,最具特色的是南面正向入口上,方簷口上揚,由明間及次間簷柱拔告直接承住,以形成雄偉之正向之面及壯觀之入口尺度,為原本平淡之屋頂形式,注入了生動的高潮。

內部格局以前面為挑空之大廳,中央置國父座像,之後為大會堂,後方則有後台及預演空間,左右兩翼各一柱間則分置其文教設施,並提供輔助入口及門廳,整體平面尚嚴謹。至於細部與施工,則國父紀念館成功的展示了國內當代建築所臻至最佳的水準,迴廊半竹節狀之欄杆,穿透與原實之間拿捏得當,為宏偉的紀念尺度之外,出人意表兼具可親的一面,迴廊實居首功。

台北市區鐵路地下化台北車站工程之實施,旨在改善台北市中心被櫛鄰道路及蹤貫鐵路分割的台北市西區商業地帶交通動線,以促進市區整體發展,並且配合大眾捷運路線之興建,形成完整之大眾運網路,以開創地下鐵路工程之先驅。其中台北車站更為台北都會區之交通運輸樞紐,亦成為台北市的主要地標之一。

台北車站採地上六層、地下四層之中國式外觀之現代化建築,中央創造出一高挑且明亮的大廳空間做為旅客購票中心,由此中心購票後的旅客經由明顯而清晰之指標系統,可迅速的從四周分布的電扶梯及電梯通達各候車大廳至各個月台。到站旅客亦可經各出口迅速疏通至各停車場或其他轉運站交通。全棟大樓除旅客動線之外,辦公大樓則經由不同系統進出口將辦公動線及旅客動線分開。

台北捷運淡水線1998年通車營運以來,為國內繼木柵線之後,提供都會區便捷舒適的大眾運輸工具。

捷運淡水線是沿舊有淡水線鐵路拆除興建的,為高運量鐵路捷運系統,淡水線因路線經過地區不同的環境需求,而分成地下、高架和地面三種型式,從台北站到民族西路段為地下化,圓山段到北投段(含新北投延伸段)為高架路段,北投以北直到淡水站為地面路線。淡水線車站共有廿一站,其中五站為地下站,十站為高架站,六站為地面站,除地下站之外,高架站和地面站則依各地特色,分別設計建造特有的建築造形,其中劍潭站為了跨越四十米的道路,採用懸索式無柱結構建築,由兩座高約卅一公尺的塔門支撐,吊索接頭及屋頂面皆由成型銅綠色金屬板覆蓋,是淡水線最引人注意的車站之一。

鼓蔭宣/國泰金銀雙星大樓/1980年/台北市敦化南路

國泰金銀雙星大樓是當代用反射玻璃帷幕牆而遭受最激烈討論的建築。這是,兩棟造型相似的辦公高樓,由於建築機能的單純,設計者以日照陰影的條件而將外型塑造成對稱的八角形體,結構與空間的表達相當熟練。整體而,言此棟建築所著重的對稱性造型,以及強調材料與科技的感官主義,多少也傳達了七○年代台灣建築受商業思想影響的形式主義作風。

基地位於基隆河、圓山橋、高速公路及新生北路高架道路的結點,南臨二號公園預定地,西與圓山動物園隔中山北路相望,地處市區景觀之要衝,基地北端保留為有少數階梯之入口廣場,建築物稍偏南面朝北,東面基地內側則做為由新生北路進出之停車及服務入口;至於建築形式之主要意匠則在於結合室外中庭空間與室內管狀空間兩大觀念,其旨趣無非是在使中庭成為室內參觀動線上隨處可見的空間參考座標,而管狀空間則意圖使各種展出空間歸納成為線型格子狀系統,一則使其可與大廳組合成各種大小之展出規模,適應不同的需要,二則使建築之量體輕量化,尺度縮小,出挑兼穿透,以呼應緊臨之南側公園。綜觀全案,建築之朝向與街道之處理有避開交通干擾,迎向比較安靜開朗方位的作用,同時相對地,其面北大廳入口之嚴肅,與伸展的空間意念略異其趣;此外,展示空間絕大部份呈7.5m寬的管狀,當頗能發揮美術館導引參觀動線的功能。

包浩斯(Bauhaus)1925年從威瑪(Weimar),遷校到狄索( Dessau),葛羅佩斯為它設計了一座新校舍,1925年秋動工,次年年底落成,校舍建築面積一萬平方公尺,是一個由許多功不同的部分組成的中型公共建築包括教學用各科系的工藝工廠,生活用的宿舍、禮堂,以及職業學校用之建築等三部分)。

包浩斯校舍建築設計有下列特點:

術的效果:

校舍採用鋼筋混凝土框架結構,部分採用磚牆承重結構,屋頂為平頂,用內落水管挑水,窗戶為雙層鋼窗,採比較自由而多樣的窗戶配置,表現現代材料和結構的特點。

萊特/落泉山莊/1936年/美國賓州Bear Run

「落泉山莊」座落於美國賓夕法尼亞州匹茨堡巾的郊區,是匹茲堡市百貨公司大亨考夫曼(Edzar Kaufmann)的一座渡假屋,這幢遠離塵囂的森林建築物,藉山石落水,渾然天成,成為二十世紀現代住宅的代表之一。

萊特在小瀑布上方建造別墅,建築物分三層,採用鋼筋混凝土結構,它以垂直石堆為核心,房屋環繞四周,形成口階式的布局,強調水平與垂直的構築方向,運用鋼筋混凝土的懸挑能力,向外懸伸,形成各層大小和形狀的差別。欄牆色白光燙,石牆色暗粗獷,再加上光影的變化,使這幢建築更富有變化,

「古根漢美術館」是萊特(Wright ,Frank Lloyd)在紐約的唯一建築設計。古根漢是一位富豪,他請萊特設計這座博物館,展覽他的藝術收藏品。美術館座落於紐約市本大街上,主要建築為一大型螺旋形建築,內高30公尺的圓筒形空間,周圍有盤旋而上的螺旋形坡道,圓形空間底部直徑28公尺左右,向上逐漸加大,坡道寬度在下部接近5公尺,到頂上則加寬至10公尺左右。美術品沿坡道陳列,採光來自上方圓頂,坡道外牆上有條形高窗透進光線。

根漢美術館造型極為特殊,由上大下小的螺旋體,沈重封閉的外貌,不顯眼的入口,異常的尺度等,在大都會筆直挺立的建築中,獨樹一格。螺旋形的美術館是萊特的得意之作,他說:「在這裡,建築第一次表現為塑性的。一層流入另一層,代替了通常那種呆板的樓層重疊,...處處可以看到構思和目的性的統一。」在盤旋而上的坡道上陳列美術作品確是別出心裁,它能讓觀賞者從各種高度隨時看到許多奇異的室內景象。

范得洛(Van Der Rohe , Ludwig Mies)一生實際成的建築物不多,他發表的言論也很少,但是正像他的「少就是多」的原則一樣,但對現代建築師的影響卻很大,他的貢獻在於他長年專注於探索框架結構和玻璃這兩種現代建築手段在建築設計中應用的可能性,尤其注重於發揮這兩種材料在建築藝術造型中的特性和表現力。

這幢范斯沃斯住宅就是用鋼和玻璃建造的小住宅,座落在水邊,長24公尺,寬85公尺,用8根工字型鋼柱夾持一片地皮和一片屋頂板,四面是大玻璃。中央有一小塊封閉空間,裡面藏著廁所、浴室和機械設備,此外,無固定的分割空間,主人睡覺、起居、進餐都在四周敞通的空間內。范得洛對這建築構造細部作過精心的推,把它做成一個看起來非常精緻考究亮麗的玻璃盒子。

范得洛抓住了現代建築的應用材料,對現代建築產生廣泛的影響,他在一次演講中說:「當技術實現了它的真正使命,它就昇華為藝術」,范得洛透過他的鋼材和玻璃的建築,為現代建築中把技術和藝術統一起來。

澳大利亞雪梨市為建造歌劇院於1956年舉行國際競圖,後由丹麥建築師烏特尚 ( Utzon , Jorn)獲選。雪梨歌劇院位於雪梨港凸出的窄小土地上建起高台並豎立起似風帆的十對大殼片,分為三組,最大的一組有四對,三對向前,一對向後,前後長120公尺,底部最寬處為53.6公尺,最高的一對殼片頂點距地平面64.5公尺,距海平面68.5公尺,殼片下覆蓋著可容納2700個座位音樂廳,音槳廳下尚有一個550座位的小劇場。另外三對殼片向前,一對向後的部分,覆蓋著一個1550個座位的歌劇廳。高台後端通向市邊部分有寬闊的大台階,高台進口的一側另有第三組殼片,兩對殼片組成, 一個向前,一朝後,殼下為餐廳。

雪梨歌劇院總面積8.8萬平方公尺,可容納7000人同時在其中活動,是一個綜合性大型文化藝術中心。二十世紀五十年代薄殼結構被廣泛使用,烏特尚將巨大殼片的底腳安置在高台頂面上,從外部觀看這個歌劇院,只見高大的屋頂和基台,一般的牆和柱不見了。由於建築施工過程艱難曲折,前後花了17年才告完成,環境優美,造型特異,在雪梨港灣的碧海綠樹的襯托下,如同潔白的貝殼,海上的白帆,極具象徵性,令人暇思。以它良好的使用功能,卓越優美的造型而普受大家的注意,已成為澳洲雪梨極為醒目的地標,雪梨也因此座建築而提升了城市的知名度。

皮亞諾、羅傑斯/龐畢度藝術與文化中心/1977年/法國巴黎

龐畢度藝術文化中心是由義大利建築師皮亞諾(Piano , Renzo)和英國建築師羅傑斯(Rogers,Richard)合作設計。1972 年動工,經五年始完成,並以法國總統龐畢度之名命名,全名為國立龐畢度藝術與文化中心,亦可簡稱為龐畢度中心。

龐畢度中心大樓由28根圓形鑄鋼管柱支承,管柱將建築分成13個跨度,兩列柱又之間用鋼管組成的桁架樑承托樓板,樓層跨度為48半,巨大的桁架樑以柱身之短懸臂樑相連結,懸臂樑朝外伸出部分的端頭用水平,垂直和斜向的拉桿相互連接,大樓外牆放置在柱子後面,因此建築物的柱子、懸臂樑及網狀的拉捍在立面上非常顥著。內部除一道在建造時被強加的防火隔斷外,裡面沒有一根內柱,也沒有固定牆壁,也不做吊頂,全部採活動隔間,具有極佳的靈活性。

貝聿銘/羅浮宮拿破崙廣場/1983-1989年/法國日黎

1983年7月27日法國政府正式宣布貝聿銘是大羅浮宮計劃主持人。1983年7月27日下旬法國Le Monde報對貝聿銘的玻璃金字塔持不同的意見,認為此種風格不適合法國的文化,輿論界大加撻伐,甚至要求當時的巴黎市長席哈克貝氏在拿破崙廣場上豎起大小相同的金字塔框架給巴黎市民評鑑,經由巴黎市民的親身參與觀察,充分展現法國人對文化建設的關心,經過四天展示後,終於獲得法國人民的支持,反對聲浪逐漸平息,工程才在1985年2月順利展開。

自十九世紀末以來,各國新思想萌起,運用新材料、技術,藉以創造更合於社會需求的建築思潮風起雲湧。有倡導「型隨機能」(Form follows Function )的設計理論,不反對裝飾,認為必須建立裝飾的系統(Ornament System)來符合各個建築物的需要,而這種裝飾是必須高雅的,並能展現建築的機能或結構,其精神是追求理性和感性的「有機建築」(Organic Architecture)。

http://content.edu.tw/senior/art_life/tp_cc/structure/f2.htm

黃永沃、黃永洪/中央研究院民族學研究所大樓/1996年

摩爾/義大利廣場/1975~1978年/美國紐奧良市

詹克士將現代建築的傳達形式分為:隱喻(Metaphor)、語文(Words)、語構(Syntax)及語意(Semantics)等四種,透迥這四種形式的形式的傳達,使建築較容易讓大眾了解、使用與採納。

「隱喻」是指建築所表現的意象,引起對歷史傳統、地域文化的建築造型自然界事物的聯想。「語文」是建築中每一建築元素及構件的名稱或來源,如同文句中每個字彙一樣,藉由對字彙的認識,而了解文句的意義,如:建築物的玻璃窗、磚牆、木板門、鐵欄杆等。「語構」就是建築元素或構件間的結合與搭接,如:柱、樑、牆、樓板及樓梯等結構與材料間接合關係。「語意」則是建築元素、構件反形式所傳達的象徵意義的符號,可透過大眾傳播媒體,使大眾能了解並且能與其溝通、對話。

後現代建築的設計方法

綜觀建築師表達後現代建築的各種設計方法,自由且多樣,如運用古典建築語彙,將古代建築或建築師作品中,選取曾經意識過美的建築元素或要件,經過設計程序巧妙的拼置在建築物上,以呈現繁複的面貌來區別現代建築運用扭曲、變形來塑造不同於現代建築的規矩空間,意圖呈現特殊感覺的建築空間,予人強烈的印象。

後現代建築對矛盾性有極大的包容力,對材料或形體的使用與組合,有很大的自由度。由矛盾造成強烈的對比,如現伐與古典元素並置、平滑與粗糙、自然與人工等材料的搭配接合、幾合與有機形式相融等。後現代建築也利用歷史或自然事物的元素,作象徵性的引喻,激發人們更多的聯想,或以幽默手法加以諷刺,打破現代建築的嚴肅性,並且帶來愉悅的感覺。

後現代建築雖以打破現代建朵成規,可以任意組合各種材料和形式,但是呈現完美的後現代建築,共本上仍須奠基於現代建築的基礎,它必須是富有人性,有富內涵的設計理念,同時也要能讓一般人接受、體驗到它的美。

http://content.edu.tw/senior/art_life/tp_cc/structure/f3.htm

對稱雖美,但不對稱才是宇宙和生命存在的原因 2022-02-11 新浪科技

外媒報導,人類左撇子比例約十分之一,但,從亞原子粒子到生命本身,宇宙其實很青睞“左撇子”。事實上,如沒不對稱性,宇宙將會平淡無奇,大部分空間充滿了輻射,而且沒有恒星、行星或生命。

反物質:物理學家為什麼喜歡對稱?

如果現實中存在這種完美的對稱性,那麼在大爆炸後的幾分之一秒內,物質和反物質就應該湮滅,變成輻射(主要是光子)。但事實並非如此,大約十億分之一的物質粒子作為多餘的部分存留了下來。這意義重大,因為我們在宇宙中看到的一切——星系及其內部的恒星,行星及其衛星,地球上的生命,以及各種物質團塊,包括有生命的和沒有生命的——都來自這些過剩的物質。這就是物質與反物質之間基本的不對稱。

究竟是什麼機制創造了這種微小的物質過剩?這種最終導致我們存在的不完美,是粒子物理學和宇宙學中最重大的未決問題之一。

回應

可能是這樣的:對稱,可能是一種“完全抵消”的平衡,而不對稱,才是有“產生剩餘”的不平衡——才有了演化多樣性。在藝術上,也不一定對稱才是美,不對稱也能產生出其不意的美的極佳效果。人類的男女比例,也達不到絕對對稱的結果。

丑角--維基百科

醜是中國戲劇的一種程式化的角色行當,一般扮演插科打諢比較滑稽或貌不驚人的角色,丑角俗稱三花臉,主要扮演差役等角色。

石の藝

誰說玉只能是軟硬玉了,咱中國就主張「美石為玉」。

誰說賞石一定要奇、怪、醜了,咱臺灣人就要叫「雅石」!

「雅」得過玉嗎?還是叫「玩石」吧,不過自古以來玩石本就以「醜」為主,不論唐代白居易的「醜」、宋明太白石的「皺瘦漏透」、清代鄭板橋的「醜」,到現在仍以「醜」為主,臺灣雅石論者《撿石養石與賞石》裡頭也盡是些「醜石」。

要依我老子來看,「美之美為是謂醜也!美醜相成。」

https://mypaper.pchome.com.tw/souj/post/1312725678

醜,就是一無是處嗎? 2018-08-05 胡雅雯

製造滑稽之感的丑角

醜暴露異化與疏離的社會

打破一元認同、引想深層思考的手段

未來主義和達達主義,由「反藝術」也一併「反美學」。他們企圖以聚焦粗鄙之物打破藝術追求美和教育意義的傳統,從而達至對戰爭的控訴和權力的反叛,醜成為他們介入社會的一種方式,在這種離經叛道中表達對現實的批判與諷刺。藉以此暴露政權的可憎一面及人性的陰暗與殘忍,同時達至內心的紓解。

醜成為美學形態詳細解答,《醜的美學》作者是?2021-03-19

老子說“天下皆知美之為美,斯惡已;皆知善之為善,斯不善已。

美學家羅森克蘭茨《醜的美學》是第一部專門研究醜的美學專著,它是現代醜學的開端。

中國工程院院士程泰寧:中國現代建築理念,在與西方對話中“失語”是不爭的事實

【按:2023-09-26,上海來第二屆即2023世界設計之都大會。建築設計界的泰斗程泰甯曾直言:建築界,從教育、理論到實踐,仍然深深打著西方的烙印。本文為程泰甯院士在2014年11月在由中、日、韓三國建築學會聯合主辦的“第十屆亞洲國際建築交流研討會”上所作的主題發言,後被收錄在《中國工程院院士文集》。】

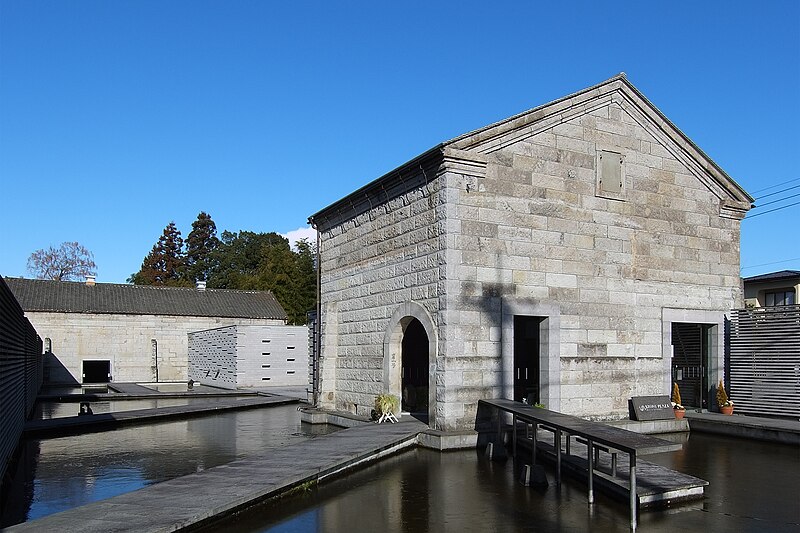

程泰寧代表作:南京博物院 中國海鹽博物館 浙江龍泉青瓷博物館

1.改革開放三十年來,中國經濟建設成就有目共睹,但中國建築的現狀,似乎與這一發展進程不相匹配,“干城一面和“缺乏中國特色”的公眾評價,突顯了我們所面臨的困境。

2.近百年來,中國現代建築雖然有不少學者、建築師,以至政府官員,在反思的基礎上,宣導過“民族形式”“中國風格”等,但由於缺乏有力的理論體系作支撐,只是以形式語言反形式語言,以民粹主義反外來文化,其結果,只能停留在表面上而最後無疾而終。

3.從20世紀後半期開始,以“語言”為本體的哲學認知與後工業社會文明相結合,西方文化出現了一種從追求“本源”,逐步轉而追求“圖像化”“奇觀化”的傾向。反理性思潮盛行,有的藝術家認為“藝術的本質在於新奇”,“只有作品的形式能引起人們的驚奇,藝術才有生命力”。他們完全否定傳統,認為“破壞性即創造性、現代性”。

4..實際上,百年來,一代代中國學者一直在進行中國哲學和美學體系的研究和探索。例如從王國維先生提出“意境”作為一種美學範疇,試圖建構一種具有東方特色的美學體系;近年來,李澤厚提出了以“情本體”取代西方以“語言”為本體的哲學命題。

回應

西方拱門石柱雕塑各城市也是雷同俗套,現代建築都是鋼筋混凝土蒙個玻璃——設計個外形怎麼就分東西方了?只要作品讓大家都覺得眼前一亮,就是好設計!

既然談到建築的本源,用中式符號替代西式符號未見得就是文化自信吧。傳統的建築形式源自建築技術,材料的局限性,是一種具有內在合理性的東西。基於鋼,混等等現代材料的現代建築,卻要生搬硬套那些傳統建築符號,那只不過是對於本源的東施效顰罷了。