2013-11-06 05:00:00阿楨

蒲柏:世界百大作家51

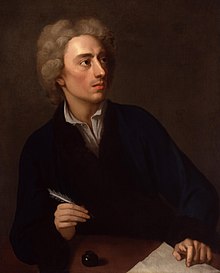

亞歷山大•蒲柏

亞歷山大•蒲柏(Alexander Pope,1688年5月21日 - 1744年5月30日)是18世紀英國最偉大的詩人。

蒲柏出生於一個羅馬天主教家庭,由於當時英國法律規定學校要強制推行英國國教聖公會,因此他沒有上過學,從小在家中自學,學習了拉丁文、希臘文、法文和義大利文的大量作品。他幼年時期患有結核性脊椎炎,造成駝背,身高沒有超過1.37米。

1727年的蒲柏.

蒲柏從12歲即開始發表詩作,他的第一部重要作品是1711年他23歲時出版的詩體《批評論》,其中許多名句已經成為英語成語。

1712年他寫作了長篇諷刺詩《奪發記》,1714年又補充了兩章。這首詩描寫一家男孩偷剪了另一家女孩的一綹金髮,因為此事引起兩家的爭執。蒲柏把此事描寫得和《伊利亞特》中特洛伊戰爭一樣壯觀,寫成了一部英雄史詩。

蒲柏之死,月神黛安娜抱著他,彌爾頓、斯賓塞和喬叟迎接他進入天堂

1713年起,他著手翻譯荷馬的史詩《伊利亞特》和《奧德賽》,他並沒有準確地進行翻譯,而是根據當時英國時代精神進行再創作,他自己說如果荷馬生活在18世紀的英國,也一定會這樣寫作這兩部史詩。但是這兩種譯本在英國大受歡迎,第一部英語詞典的編纂者詹森博士稱讚為「世界前所未見的高貴的詩譯作」。依靠這兩部書的收入,足以使他的生活不必依靠贊助,並使他穩居英國桂冠詩人的寶座。

1725年,他對莎士比亞的作品進行重新編輯,用當時的標準衡量,作了不少改動,受到學者們的批評,他又寫了《群愚史詩》,把批評他的人描寫成「沉悶女神」的寵兒。 30年代他計劃寫一部關於人、自然和社會關係的巨著,但只完成一部序論:《人論》(1734年)。

1735年,他寫作了《致阿巴思諾醫生書》,諷刺了身居高位,逍遙法外的道德敗壞者。

蒲柏還為牛頓寫了著名的墓志銘:

自然和自然的法則隱藏在黑暗之中。

上帝說:讓牛頓出世吧,

於是一切豁然開朗。

1719年起,蒲柏在泰晤士河畔的特威克納姆別墅定居,經常招待朋友,以文會友,並寫了一些關於建築和園林設計的文章。

特威克納姆別墅

19世紀對蒲柏的評價不佳,認為他的用詞過於造作,韻律過於死板,他的諷刺有點不太人道。但到了20世紀,他的聲望又開始提高,有的詩作如《奪發記》和一些諷刺詩被稱為諷刺詩的最高境界;但有些詩如《人論》普遍認為並無多少獨創的思想;他的《伊利亞特》譯本和《群愚史詩》一直受到爭議。

蒲柏是第一位受到歐洲大陸關注的英國詩人,他的著作把翻譯成歐洲許多國家的文字。 他是啟蒙運動時期古典主義的代表,他的作品可分為田園詩,諷刺詩和哲理詩及翻譯作品四大類。 在英語詩歌史上,雙韻體詩由喬叟最先啟用,後經斯賓塞,馬洛等人發展,再由德萊頓弘揚,最後經蒲柏的完善擴充,形式更為整齊優美,節奏更跌宕變化。這種「英雄雙韻體」在詩歌藝術中達到了神韻獨步千古的境界,成為英國詩歌史上的最高成就。

外部連結

維基語錄上的相關摘錄:亞歷山大•蒲柏

《批評論》原文

特威克納姆別墅博物館網站

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%9A%E5%8E%86%E5%B1%B1%E5%A4%A7%C2%B7%E8%92%B2%E6%9F%8F

批評論(節選)

文筆流暢決非偶然,要靠功夫,

會跳舞者才跳得最輕鬆自如。

詩句不僅要避免刺耳難聽,

音響應該就像是意義的回聲。

和風播跑,旋律是何等輕柔,

漣漪柔滑,在柔滑的韻律裡流;

但當怒濤擊岸,勢如雷霆,

粗獷的詩應當像激流奔騰。

當埃河斯奮力想把巨人扔出

詩行也感沉重,詞句難返腳步;

不同於描寫卡蜜拉掠過平原,

飛過麥田,麥稈兒連腰也不彎。

請聽提摩太厄斯一曲驚四座,

叫種種情感隨音樂交替起落!

隨著音樂,宙斯之子亞歷山大

忽被光榮點燃,忽被愛情融化,

忽而他威猛的眼睛閃出怒氣,

忽而他悄悄歎息,垂淚欲滴:

波斯人、希臘人同樣心潮起伏,

世界的征服者竟被音樂征服!

我們的心都承認音樂的權勢,

德萊頓就是今日提摩太厄斯。

(飛白譯)

【賞析】

亞歷山大•蒲柏是英國18世紀最負盛名的古典主義作家。他推崇並宣揚古典主義的文學觀,重理性,講規則,與當時的社會風尚極其適應。他的詩歌取材廣泛,技藝高超,以詩體紛繁多變、詩句精雕細琢著稱,有人稱他為“技巧”的詩人。他發展和完善了英雄雙韻體,將這種古老的詩體鍛造得無比精巧,達到英國詩史的最高境界。然而,隨著浪漫主義詩歌的興起,他的詩藝日益遭到批評和攻擊,詩人兼批評家馬修•阿諾德甚至說他的詩歌只是“散文的經典之作”。進入20世紀,他的詩名複振,多數批評家認為他雖不長於抒情,也無深刻的思想,卻善以議論和哲理入詩,寫得精練雋永,英雄雙韻體的運用更是爐火純青。我們無法斷言他的詩名是否還會經受一番沉浮,但至少可以肯定,他的藝術造詣是同時代其他詩人望塵莫及的。

《批評論》是蒲柏23歲時的成名作。在這首744行的長詩裡,蒲柏模仿歐洲文學史上許多批評家撰寫詩體文論的傳統,以精湛的詩藝縱論了文學批評的重要和高明批評家的養成(1-200行)、批評不當的十個原因(201-559行)、批評的正確原則和歐洲批評簡史(560-744行)。全詩構思巧妙,論述審慎,措詞文雅明快,語氣恬淡平和,名句佳段層出不窮。這裡節選的詩段(對應于原詩362-383行),是《批評論》中十分精彩的一段,通常以“聲音與意義”的標題出現在各類詩選中。蒲柏認為,詩歌的內容與形式應該有機統一,聲音,或者說“音響”,需要成為意義的回聲。他不但提出了這樣的文藝觀點,也努力實踐這種音響與意義的完美結合。

選段第一句“文筆流暢決非偶然,要靠功夫”已經成為膾炙人口的警句。蒲柏強調,詩歌創作如同跳舞一樣,只有經過苦練才能達到技藝精湛,光憑偶然性因素是不行的。接下來的兩句集中體現了蒲柏對音響與意義之間關係的看法,尤其是“音響應該就像是意義的回聲”,是全詩的主旨所在。

為了說明音響與意義的和諧統一,蒲柏寫出了一系列的示範詩行。在“和風拂煦,旋律是何等輕柔,/漣漪柔滑,在柔滑的韻律裡流”兩行中,蒲柏多次重複使用摩擦輔音、鼻輔音,以此表現風和日麗、水波蕩漾的輕柔平滑;寫到“但當怒濤擊岸,勢如雷霆,/粗獷的詩應當像激流奔騰”時,他卻使用了一系列的爆破輔音,發音時嘴唇開度比較飽滿的長母音和雙母音,將驚濤拍岸、浪聲轟鳴的氣勢表現得淋漓盡致。

隨後四個詩行,蒲柏運用了古希臘羅馬神話中的大力士埃阿斯和“飛毛腿”卡蜜拉的典故,再一次論證不同的內容需要不同的音響效果來表現。在描寫古希臘英雄埃阿斯的時候,蒲柏先是利用揚揚格音步“vastweight”漁染他的孔武有力,然後在第二行的九個音節中,用了六個重音節、兩個揚揚格音步,增強詩句沉穩的格調。對於這樣的詩行,我們只能以加重的語氣緩慢朗讀,漸漸聯想到埃阿斯魁梧的身軀、勇猛的力量。但在描寫古羅馬女英雄卡蜜拉的時候,蒲柏較多地使用了輕音節和抑揚格,讓我們可以輕鬆快速地讀完詩句,就像卡蜜拉輕巧地“掠過平原”、“飛過麥田”。

最後,蒲柏著重運用了樂師提摩太厄斯為亞歷山大大帝演奏的典故。提摩太厄斯曲藝高超,能夠演奏不同的音樂,喚起聽眾千變萬化的情感體驗,即使久戰沙場、征服歐亞非三大洲的亞歷山大大帝也臣服於音樂的力量,隨著音樂的節奏情緒起伏,或喜或悲。德萊頓曾經將這個典故寫進詩歌《亞歷山大之宴,又名音樂的力量》,並且在詩中充分施展了他的詩才和樂感,用富於變化的詩歌韻律表現豐富多彩的音樂旋律,生動再現了提摩太厄斯的音樂魅力。蒲柏認為,德萊頓的詩歌,尤其是這首為基督教音樂節聖西西麗亞節撰寫的詩歌,是音響與意義、形式與內容有機結合的典範。他情不自禁地在選段末尾感歎“德萊頓就是今日提摩太厄斯”,字裡行間洋溢著對德萊頓的敬佩之情。

從文體學的角度來看,一些語音,由於其發音特徵,常與一定的意義相關聯,巧妙地利用語音之間的關聯可以進一步強化意義,增加表現力。蒲柏的文藝觀點“音響應該就像是意義的回聲”,道出了詩歌創作的重要規律,值得我們去學習和實踐。(蔡海燕)

http://www.duhougan.com/sucai/21986.html

上一篇:伍爾芙:世界百大作家50

下一篇:拉伯雷:世界百大作家52