佛像

佛像

大乘非佛說!

小乘也有佛像啊!

咱是原始佛教,正統的佛教。咱本不拜佛像的,因為佛是超越三界的覺悟者,怎可用有形的偶像來顯示?可是~

可是什麽?為了滿足信徒對佛陀的永恆懷念,所以才開了個造像的方便是嗎?

嘿!嘿!這可是你們大乘自己說的,與咱原始佛教無關。

你笑啥?想說﹕「原始佛禁止造像,佛像是起源於大乘,所以大乘非佛說,是梵天鬼神邪魔外道所說。」

這也是你說的。

可惡!你們小乘真是占了便宜還賣乖,明明自己也造像,又要把始作俑者推給大乘。你們旣然如此嚴守「禁止造像」的戒律,那為何也~

不是早說過,為了方便嘛,你怎如此糾纏不清?

別騙我沒讀過原始聖典,《阿含》及《律》不也多處提及佛陀允許造像?

那些是大乘偽造、混進來、想掩飾大乘非佛說。

文獻會造假是嗎?那來看出土佛像,依高田修在其《佛像的起源》之研究,佛像最早出現於一二世紀受希臘化雕像影響的西北印之「犍陀羅」,而當時當地只有部派小乘而無大乘。緊接著獨立出現於中印的「摩突羅」佛像也還是「說一切有部」所造,連「大眾部」(一般認為大乘源自此部)也扯不上邊,因為大眾部很強調「佛之猤可見性」。所以~

所以「佛像起源於小乘」由此又可得出「小乘非佛說」是嗎?反了!明明是~,不行,不能中你們計。敢問高田修是何方神聖?日本人嘛,當然要幫大乘說話了。

兩位,別「龜笑鼈無尾」,不就尊佛像,破銅爛鐵、朽木廢紙的,有必要爭的如此嗎?你們就是太有「佛陀崇拜」情結了,佛陀沒你們說的那麽有原則的,什麼「不可造像,不可持咒,不可~」,說說而已啦,他老人家很容易妥協的,所以才會見他很忙,一會兒上天一會兒入地、一會兒施法一會兒念咒的。至於當時沒佛像也沒啥大道理,什麼「佛太偉大不可見」只不過是個合理化,因為當時的印度本來就沒造像的習慣。

所以當造像習慣產生之後,佛教徒自然會隨俗造像,而且編出造像有何偉大功德、要如何造出「佛之不可見」的「三十二相」「八十好」~等的,在此同時自然會編入佛許造像的經文,這也不能看成「非佛說」,因為佛法並不一定要由歷史上的釋迦牟尼說,他老人家主張「依法不依人」,旣然依法,只要造出「佛之不可見」的「三十二相」「八十好」,便不違佛法了。

好了,佛像解禁了,於是大造特造,有多少?沒必要一一列出,相關圖書自可參考。

三世佛

三果真是宇宙奧數

聖父聖子聖靈

耶教三位一體不夠看

仿自印度的梵天毗濕奴和濕婆

佛教豈是一個三八了得

三世佛中是釋迦

左配彌勒右燃燈

三身佛也來插花

法身毗盧遮那佛光茫四射

報身彌陀彌勒藥師又是三

應身釋迦牟尼佛教化眾生

三中有三

釋迦左脇文殊右侍普賢

彌陀左站觀音右立勢至

藥師左冒日光右現月光

一人成佛菩蕯也升天

觀音菩薩脇侍童子和龍女

地藏菩薩連閔公父子也收

詳參【圖博館】:我的相簿:佛像《西藏文物精粹》《藏密文庫》《雙身唐卡》 密教與法器《魔導具事典》《心靈的面具》面具與偶像《百馗圖說》《佛像小百科》《印度美術史》羅漢 彌勒與淨土 達磨與禪宗 蓮花 觀音與法華 佛像 《中國塔》《中國石窟石刻》

佛教藝術 維基百科

佛教藝術泛指與佛教相關的建築、雕塑、繪畫、文學與音樂等藝術作品。在2500年前,其意象和象徵意義還未發展成複雜與多樣化的體系時,佛教藝術已經開始發展。佛教藝術發源於前6至前5世紀左右,歷史上的釋迦牟尼佛陀涅槃之後的印度次大陸。之後,隨著向亞洲其它地區和世界傳播過程中與其它文化的接觸,佛教藝術也隨之不斷演變。

早期的佛教藝術,在本質上是遵從印度無佛像傳統的,即避免直接用人像來表現佛陀的形象,稱為無佛像時代。約在1世紀前後,將佛陀以人像呈現的佛像時代開始,並持續至今。隨著佛教信仰的傳播,佛教藝術也朝著地方化、多樣化的方向演變,以適應各國的需要。往北,它通過中亞,滲入東亞形成了佛教藝術北部的分支;往東,它一直擴張到東南亞而形成了佛教藝術南部的分支。在印度,繁榮的佛教藝術對印度教藝術發展的影響持續到10世紀,但隨著伊斯蘭教和印度教的迅猛擴展以及其他的一些原因,佛教在印度幾乎消聲匿跡。

無佛像時代(前5世紀至前1世紀)

健馱邏國1世紀的佛陀腳印,現藏於日本東京善養密寺。

印度中央邦的桑奇大塔

位於桑奇大塔北面的通道上的塔門

桑奇大塔塔門的浮雕[1]

桑奇大塔塔門的夜叉雕像[1]

《觀佛三昧海經》中,有一段描寫佛陀在世時,當時的優填王因愛慕世尊而以金鑄佛,聽世尊欲來,便以象載金像,恭迎世尊的記載。[2]但藉由現存許多半球形的窣堵波等塔式建築物,例如桑奇大塔,以及石柱,最先能夠清楚地顯示出佛教藝術創作的歷史,可追溯到古印度摩揭陀國孔雀王朝(公元前322年—前185年)的阿育王時期。[3]

桑奇大塔的塔門雕刻匯聚了早期印度雕刻精華。整個塔門由兩根方石柱和三道橫樑組成,外形儼如牌坊,橫樑佈滿浮雕有如一幅畫卷,樑上的高浮雕基本上是左右對稱,構圖密密麻麻,不注重景物深度,缺乏空間感覺。[1]雕刻主要表現釋迦牟尼佛一生的故事(稱為佛傳圖)以及前世善行因緣的故事(稱為本生圖),譬如東門的第二道橫樑刻有《出家逾城》,北門的第二道橫樑刻有《降魔成道》,西門第二道橫樑刻有《初轉法輪》。雖然故事的主角是釋迦牟尼佛,但均以蓮花、腳印、法輪、寶座、寶塔、菩提樹等標誌象徵佛陀,找不到以人像呈現的形式。[3]譬如大象代表佛的誕生,馬代表出家,台座代表降魔,法輪代表說法。[1]因為在那個時代製造佛像褻瀆佛陀,所以曾經有外道尼乾陀弟子製作佛像,被阿育王知道後,他下令在一日之內殺死一萬八千位尼乾陀弟子。[4]

由於蓮花不沾染塵埃或者水滴,所以蓮花被指寓意潔淨與和平的佛性。因為相傳佛陀在出生的時候,便站在蓮花上,一手指天,一手指地。佛陀頓悟後,更是一步一蓮花。[5]菩提樹是指不昧生死輪迴,從而導致涅槃的覺悟。因為釋迦牟尼佛曾在菩提樹修行而覺悟。[6]法輪採取車輪圖案,作為圓滿無缺之意。[7]大乘佛學中共有三轉法輪,第一法輪是指佛說四聖諦,第二法輪即《般若經》所說的無自性教說空義,而第三法輪就是「中道教」。

佛教音樂

佛教音樂起源於印度吠陀時期,佛陀根據其中記述梨俱吠陀歌詠方法之娑摩吠陀而制定伽陀,伽陀即指偈頌,方便宏揚佛法。[8]佛教音樂被稱為梵音,又名梵唄。梵,來自印度語,是「梵覽摩」的略稱。根據《佛光大辭典》:「梵,表清淨之義。」「唄,又作唄匿、婆陟、婆師。意譯為止息、 讚歎。以音韻屈曲昇降,能契於曲,為諷詠之聲,乃梵土之法曲,故稱梵唄。」

梵唄主要有三種用途。首先是講經儀式,通常行於講經前後。其次是六時行道,即寺院每日作朝暮課誦之用。最後就是經懺法會,譬如「觀音菩薩聖誕」、「梁皇寶」、「水陸法會」。根據《長阿含五闍泥沙經》,「時梵童子告忉利天曰:其有音聲,五種清淨,乃名梵聲。何等為五?一者其音正直,二者其音和雅,三者其音清澈,四者其音得滿,五者其音遍周遠聞,具此五者,乃名梵音。」另外,《薩婆多毗尼勒迦》 卷六記載:「瓶沙王信佛法,往詣佛所,白佛言:世尊,諸外道八日,十四日,十五日集一處唄誦,多得利養,眷屬增長,願世尊聽諸比丘。佛言:聽諸比丘八日, 十四日,十五日集一處唄誦說法。」可見當時的梵唄已經在印度各地佛所中流行。[9]

佛教音樂可以分為贊、偈、咒、誦四大類。贊,有祈禱和歌頌佛祖之意。贊同詞為韻體體裁,以八句、六句或四句為一組。譬如《戒定真香》[10]、《佛寶贊》、《楊枝淨水》[11]等。偈,梵文唱,有五字體和七字體之分,有八句復唱,也有四句復唱。咒,即是咒文,由梵音轉讀,只可意會而不可解讀。無韻咒常以木魚單點伴擊;有韻咒則常以磬、鈴、鐺來伴奏。誦,即唱誦,與贊同是韻體體裁,但更富音樂性。[12]

佛像時代(1世紀至近代)

佛像風格

健馱邏國公元1世紀至2世紀的佛像頭部,現藏於巴黎吉美博物館

健馱邏國公元1世紀的佛像,現藏於日本東京國立博物館

健馱邏國公元1世紀至3世紀的菩薩像,現藏於巴黎吉美博物館

北方邦秣菟羅公元2世紀的佛像,現藏於德國斯圖加特林登博物館

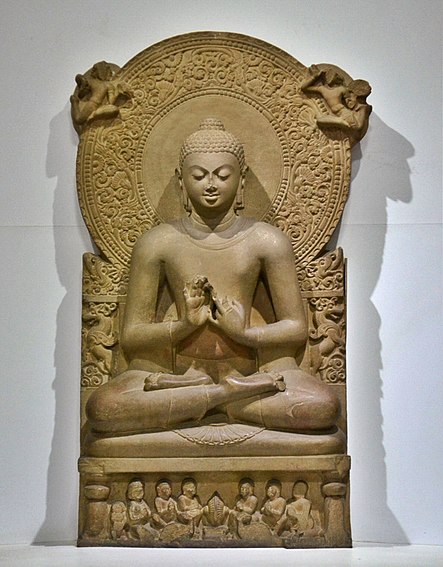

佛陀的人神合一的雕像表示是從公元1世紀的北印度開始出現,主要源自於兩個地區,犍陀羅(即今巴基斯坦旁遮普省)及秣菟羅(即今印度中北部)。自從亞歷山大大帝在前332年的征服,和隨後希臘-巴克特里亞王國(前256年—前125年)及印度-希臘王國(前180年—10年)的建立,促成了希臘式佛教藝術的發展,使印度與希臘文化進行了多個世紀的交流,犍陀羅的藝術從此得益不少。犍陀羅的雕塑揭示了希臘藝術對它的影響,「人神」的概念明顯地是從希臘神話文化中啟發出來的。在藝術上來說,犍陀羅的風格以曲髮、蓋著雙肩的披衣、鞋子或涼鞋和葉型背光為主。

來自安得拉邦阿默拉沃蒂(Amaravati)的百乘王朝公元3世紀的浮雕,現藏於大英博物館

健馱邏國公元2世紀的浮雕,右側有外貌像赫拉克勒斯的金剛手菩薩,現藏於大英博物館

健馱邏國公元2世紀的彌勒菩薩浮雕,現藏於日本東京國立博物館

健馱邏國公元2-4世紀的佛陀降魔浮雕,現藏於瑞士蘇黎士萊特博格博物館

在貴霜帝國(60年—375年)時期,迦膩色迦王信奉佛教,並且效法阿育王在犍陀羅地區大量興建寺院、佛像,大部分作品都呈現出濃厚的希臘風格。[13]根據碑銘記載,迦膩色迦王曾讓希臘工匠來製造佛像。隨著崇拜佛像盛行,佛傳故事的雕刻不再以象徵符號來代替佛陀,而是直接以寫實方式來刻畫,犍陀羅風格的佛陀看起來像長著太陽神阿波羅相貌的希臘哲學家。早期的浮雕比較粗糙,構圖簡單。公元1世紀後,造型越來越精細,姿態高雅,背景幾乎全留空白。面部多是呈現橢圓形,額部寬廣,鼻樑高直。[1]

來自中央邦的毘盧(Bharhut)佛塔的公元前2世紀巽伽王朝的夜叉浮雕,現藏於印度加爾各答印度博物館

來自中央邦的巽伽王朝(公元前2—前1世紀)持欄夜叉,現藏於巴黎吉美博物館

來自北方邦秣菟羅公元2世紀的夜叉雕像,現藏於倫敦維多利亞和阿爾伯特博物館

來自安得拉邦阿默拉沃蒂(Amaravati)的百乘王朝公元3世紀的附在希臘渦卷裝飾上的夜叉,現藏於日本東京國立博物館

秣菟羅藝術帶有強烈印度風格,以對天神比如夜叉的人神合一雕像表示作為例證 — 但是比其他後期的佛像風格古老一點。秣菟羅風格特色為左肩披上細平布,掌心有法輪,配以蓮花座。這個標誌性藝術的特點[14]是從一開始就是現實的理想主義,結合了人類特徵、比例、姿態和品性,還有一種完美感覺和通往神聖的寧靜。這種人神合一的佛像表達方式成為往後佛教藝術的經典肖像。

來自北方邦鹿野苑公元5-6世紀的笈多王朝的佛像,現藏於大英博物館

來自鹿野苑的笈多王朝公元5世紀的佛像,現藏於鹿野苑博物館

來自比哈爾邦那爛陀寺的波羅王朝公元9世紀的觀音菩薩像,現藏於印度新德里國家博物館

來自波羅王朝公元9世紀的佛像,現藏於夏威夷檀香山藝術學院

其實印度西北部的犍陀羅藝術與中北部的秣菟羅藝術在風格上是互相影響的。當兩者藝術達到全盛時期,兩個地方都成為貴霜帝國的領土,並同時成為首府。佛陀的人神合一雕像表示在本質上是秣菟羅佛教藝術本地演化的結果,還是經過希臘佛教匯合的犍陀羅的希臘文化影響的結果,仍然有著爭議。

來自印度北方邦的公元6世紀的銅製佛像,現藏於洛杉磯藝術博物館

來自斯里蘭卡的公元750年的水月觀音菩薩青銅像,現藏於美國伯明罕藝術博物館

來自斯里蘭卡的公元7世紀至8世紀的鍍金青銅度母像,現藏於大英博物館

來自克什米爾的公元8世紀的黃銅佛像,現藏於洛杉磯藝術博物館

佛教藝術在印度又持續發展了很多個世紀。秣菟羅的粉紅色砂岩雕像在笈多王朝(公元4世紀到6世紀)期間進展得達到了高度的做工精良和造型優美。笈多學派的藝術在幾乎所有亞洲餘下的地方都有著極大的影響。在10世紀後,由於印度教和伊斯蘭教的最終占據了主導,佛教藝術創造在印度逐漸絕跡了。

寺院

公元前2世紀開鑿的巴雅石窟

公元前2世紀開鑿的阿旖陀石窟的公元7世紀壁畫《摩訶伽那迦本生譚》[15]

埃洛拉石窟的公元5世紀到7世紀的支提

菩提伽耶摩訶菩提寺的金剛寶座塔,建於大約公元5世紀到6世紀,高55米

佛教寺院在印度可以分為四大類別。毗訶羅,即精舍僧房之意義,供僧侶居住靜修。剎,意指幡竿,常見於佛堂前。僧伽藍摩,又稱伽藍,有眾園之意,讓大眾共住的園林,多為國王所提供的。阿蘭若,是指野外清靜修道的地方。興建寺院的材料多為石、磚、木三種。在印度中部,有很多精舍,集中在王舍城、舍衛城、波羅奈斯城、毗耶離城、鳩睒彌城等地。當中以王舍城的竹林精舍及舍衛城的祇園精舍歷史最悠久。而華氏城的雞園寺、那爛陀寺則是著名的佛教聖地。[16]

早期的寺院以石窟為主,由簡單的精舍(僧房)和支提(佛殿)所組成。支提(chaitya)為梵文譯名,別譯為支帝、脂帝、制底,意思為聚集,積聚土石為塔,引申為宗教性禮拜的地方,意為佛殿,是藏放舍利的「塔廟」。據古瑪拉斯瓦米(coomaraswamy)的說法,支提可以指一個建築物、一個窣堵波、一個祭壇甚至一棵樹。[註 1][17]後來,支提才指僧人在山上開鑿的馬蹄形石窟佛殿。著名的支提有印度馬哈拉施特拉邦北部文達雅山的阿旖陀石窟的塔廟,附近建有大量僧房。[18][19]早期的石窟院,譬如巴雅(Bhaja)、克利(Karle)及納希克(Nasik)的石窟院,都是以一座巨大圓形的窣堵波為中心。[17]

北傳佛教藝術

自從公元1世紀漢明帝派遣使者到西域取經開始,佛教藝術便透過絲綢之路傳入中亞地區、中國甚至韓國及日本等地。可能因為貴霜帝國向中國塔里木盆地擴展,自2世紀,大量中亞佛教僧人到達中土促使了雙方頻密的接觸。147年到漢朝傳教譯經的安世高是安息人,167年到漢朝傳教譯經的支婁迦讖是月氏人。東晉法顯是西行印度求法而歸的第一人[註 2]。

來自新疆圖木舒克的6世紀—7世紀的陶俑,現藏於巴黎吉美博物館。

伴隨著中亞傳道人在絲綢之路的努力,大量藝術作品流入,西域藝術在1世紀至11世紀於新疆塔里木盆地的發展可以作見證。西域(Serindia是絲和印度兩個詞的組合)藝術從健馱邏國(即今巴基斯坦)的希臘佛教藝術演變過來。它結合了印度、希臘及羅馬風格。絲綢之路上希臘風格佛教藝術的影響到了今天仍然能夠從日本的建築、佛教畫像及某些日本神的表現方法中找到。

阿富汗

阿富汗巴米揚大佛中較大的一尊,於554年建成高55米。

高55米的阿富汗巴米揚西大佛 2001被阿富汗塔利班炸毀

身高38米的阿富汗巴米揚東大佛 2001被阿富汗塔利班炸毀

阿富汗境內的佛教藝術保留了數個世紀直至7世紀伊斯蘭教傳入當地為止。最具代表性的就是巴米揚大佛。其他以灰泥、片岩及陶土所製成的雕塑展示出印度後笈多王朝與傳統強烈混合的風格、希臘化時代風格甚至希臘-羅馬風格。

中亞地區 參見:敦煌、莫高窟及於闐

中亞地區在中國、印度與波斯之間長期扮演著一個交匯點。公元前2世紀,西漢的版圖向西擴張,導致與亞洲的希臘化文明接觸頻繁,當中特別是希臘-巴克特里亞王國(希臘化大夏王國)。

自此之後,佛教在北部冒起,在中亞的綠洲佛教徒社區慢慢形成,甚至出現一些佛教王國。某些絲路城市差不多由佛塔及僧院所組成,好像要歡迎來自東西方的旅客。

中國 參見:中國佛教、窣堵坡及塔

佛教自兩漢傳入,佛教傳播的方式是以佛像、教義、僧人,三種方式進行。當中以佛像最廣為流傳。早期的寺院和石雕都是印度西域風格,面相豐盈,肢體肥壯,表現莊嚴。自東晉以來,中國式的佛像才出現雛形。到了南北朝初期,得到了魏孝文帝支持,中國造像到了隆盛時期。佛像風格漸轉向「秀骨清像」的風格,充滿飄逸高邁的藝術效果。隋唐時期,佛像變得雄健飽滿,雍容華麗。在宗教藝術世俗化的過程中,探索現實人的形象,從超凡脫俗走向慈祥關懷。五代兩宋佛像更走向人間化、世俗化,比唐代更為寫實逼真。元明清時期,佛像藝術進一步走近生活,進入了裝飾工藝與民間戲曲之中。[20]

漢傳佛教 參見:漢傳佛教

東漢及三國時期

《四十二章經》是現存中國最早的佛經。漢明帝曾命令把它收藏於蘭台石室,並為從大月氏國請來譯經傳法的這兩位天竺沙門——迦葉摩騰和竺法蘭於公元68年在河南洛陽興建了白馬寺。[21][22]隨著佛教的傳入,古代印度的佛教建築——窣堵坡也同時傳入中國,之後迅速與中國本土的樓閣相結合,形成中國的塔。中國早期佛寺大致根從印度的建築形式。其後,慢慢改以木為主要建材,並於平地、市內或山中興建。因此寺院除了寺號、院號外,還有山號。[16]

當時來自印度的僧人到中國都以翻譯經典為主,傳授梵唄卻並不多。根據《高僧傳》卷十三的記載:「自大教東流,乃譯者眾,而傳聲蓋寡,良由梵音重複,漢語單奇,若用梵音以詠漢語,則聲繁而偈迫,若用漢語以詠梵文,則韻短而辭長,是故金言有譯,梵音無授。」[23] 三國魏武帝第三子曹植根據東吳月氏優婆塞支謙所翻譯的《太子瑞應本起經》寫成《太子頌》與《睒頌》,成為後來的漁山梵唄。梵唄是一種以短小佛偈為主,配合樂器伴奏,來歌頌菩薩的頌歌。[24]漁山,又名吾山,在山東省東阿縣以西。曹植在太和三年被封為東阿王。他曾在遊覽漁山,故被後人稱之為「漁山梵唄」。[23]

在三國時期的吳國內,則出現了讚菩薩連句梵唄,是由孫權的「智囊」支謙所作。支謙名越,號恭明,月氏族後裔。精通中文梵文,後又學梵書,精通天文圖讖,陰陽五行、音律、文學等等。自黃武元年(222年)至建興二年(253年),從事譯經活動長達三十年,而他所創作的讚菩薩連句梵唄流行於江南一帶。[23][註 3]在翻譯文學方面,他主張意譯,儘量漢化佛教術語而少用胡音。正如《太平廣記》卷八十七,說:「(支)謙以大教雖行,而經多梵文,未盡翻譯,己妙善方言,方欲集眾本,譯為漢文,從吳黃武元年至建興中,所出《維摩》、《大般若》……等四十九經,曲得聖儀,辭旨文雅。」

到了支謙譯經活動的末期,康居國康僧會抵達建康。他根據《泥洹經》創作了泥洹梵唄。康僧會本來於印度居住,後來跟隨父親的商旅前往中國,但卻出家為僧,於吳赤烏十年(247年)開始翻譯佛經。根據《高僧傳》卷一記載,泥洹梵唄「清靡哀亮,一代模式。」[23]

南北朝

北魏公元443年的彌勒菩薩像,現藏於日本東京國立博物館

來自河北省正定縣的北魏公元524年的彌勒菩薩鍍金青銅像,現藏於紐約大都會藝術博物館

北齊公元575年的彌勒菩薩半跏思惟像,現藏於美國史密森尼博物館

5至6世紀是中國的南北朝時期,北方由胡人鮮卑族所統治,建立了北魏、東魏、西魏、北齊和北周。當時,佛教藝術已經發展出比較符號性及具有圖解線條的抽象性表達方法。這種風格被認為是十分莊嚴的。最初,北魏風格的佛像以寬額、尖鼻子、微笑為主,展現秀骨清風的氣質。頭部後的背光有向上的尖端,呈現薄片狀。後來,寺廟與紀念館常在山洞裡設立。佛像主要從岩石淺浮雕出來,很少採取高浮雕的手法。在龍門石窟內的雕塑就是明顯的例子。直到6世紀,大量的雕塑由黏土製造,或者由青銅鑄造。位於洛陽的龍門石窟是中國著名的三大石刻藝術寶庫之一,始建於北魏,至今仍存有窟龕2100多個,佛塔40多座,造像10萬餘尊,碑刻題記3600餘品。其中龍門三窟,是北魏宣武帝為孝敬其父母而捐錢開鑿的,花了24年才完成。室內共有11尊大佛,造像嚴謹,面型修長,高鼻大眼,形態文靜肅穆。[25][26]

始建於北魏的雲崗石窟中發現很多樓閣式佛塔,而建於北魏正光元年的河南嵩山嵩岳寺塔[27]是保存至今的最早的一座磚塔。塔身12面,第一層高大東西南北各砌有拱門,其餘各面做成寶篋印式塔式樣,酷似阿育王塔,配以火焰形尖拱,明顯具有犍陀羅藝術風格。[28]除了佛像外,也有很多關於歌詠伎樂舞蹈的記錄,譬如雲岡第十二窟門楣上方,有一幅石刻浮雕圖描繪一群伎樂天,使用十四種不同的樂器來演奏。樂器可分為管樂器、弦樂器、打擊樂器三大類。[29]

同樣始建於北魏位於甘肅省天水市東南的麥積山石窟是唯一保存北朝造像體系最完整的石窟。由於經歷隋、唐、五代、宋、元、明、清的發展,石窟清楚顯示泥塑藝術演變歷史。

音樂方面,在魏晉南北朝時期仍然有繼續的發展。西晉末年,來自西域僧人帛屍梨密多羅曾經到建康的建初寺住居。根據宋贊寧的《宋高僧傳》記載,「曾作胡唄三契,梵音凌雲,次誦咒數千言,聲音高暢,顏容不改,既而揮涕收淚,神氣自若。又授弟子覓歷高聲梵唄於今。」高音成了這個梵唄的聲腔特點。東晉時,月支國支曇龠也到了建業建初寺,教授發音與轉讀,並且創作了「六言梵唄」,在當時非常流行。《高僧傳》卷十三記載:「善轉讀,曾夢天神授其聲法,覺因裁製新聲,梵音清靡,四飛卻轉,反折還弄,雖復東阿先變,康會後 造,始終循環,未有如龠之妙,後進傳羅,莫匪其法,所制六言梵唄,傳聲於今後。」 [23]南朝梁武帝非常信奉佛教,他把《善哉》、《大樂》、《大歡》、《天道》、《仙道》、《神王》、《龍王》、《滅過惡》、《除愛水》、《斷苦輪》等十篇梵唄定為正樂,並且設立有法樂童子伎、童子倚歌的梵唄,更舉行無遮大會。[30]

]隋唐 參見:莫高窟、變文、俗講及唐朝文學

隋朝的觀音菩薩像,現藏於巴黎賽努奇博物館。

四川的樂山大佛,建於唐朝公元713年—803年的高71米的彌勒菩薩坐像。

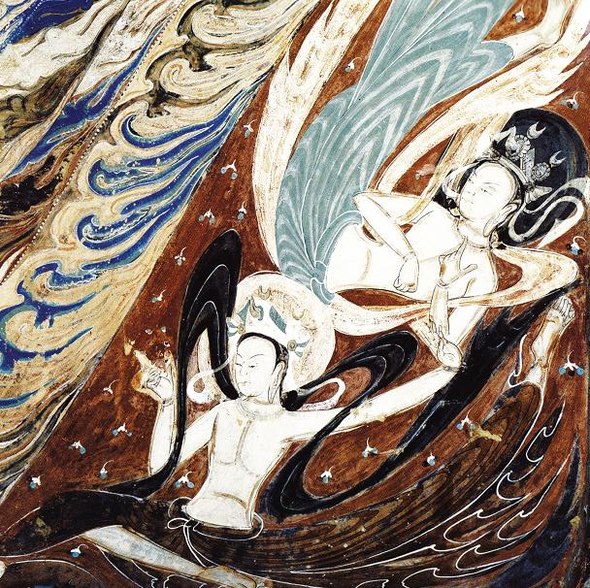

敦煌莫高窟285窟,西魏飛天壁畫。

唐朝為玄奘三藏於公元652年興建的陝西西安大雁塔,高64.2米。

跟隨著隋朝的過渡期,唐朝的佛教雕塑特別地轉向以模仿生命的表達方式。因為唐代對外來文明抱著開放的態度,眾多中國佛教僧侶如玄奘、義凈到訪印度促使與印度文化的交流。佛教雕塑得到了笈多王朝的風格啟發變得更傳統。當時唐朝首都長安成了重要的佛教中心,日本遣唐使也到來取經。遣唐使把佛教傳播到韓國與日本。

這些中國佛教僧侶途徑河西走廊的重要城鎮-敦煌,當地法師與僧人在岩壁上開鑿莫高窟用來修禪。莫高窟始建於前秦時期,歷經北朝、隋、唐、五代、西夏、元等歷代的興建,形成世界上現存規模最大、內容最豐富的佛教藝術聖地。因為發現了藏經洞內的5萬餘件古代文物衍生出了一門專門研究藏經洞典籍和敦煌藝術的敦煌學。莫高窟壁畫主要有佛像、佛教故事、佛教史跡、經變、神怪、供養人、裝飾圖案等七類題材。由於莫高窟的發展時間很長,橫跨北朝、隋唐、五代和宋、西夏和元,所以記錄了佛教藝術的風格演變。

在傳播佛教中,僧人要向大眾講授佛經,可是由於經文過於晦澀,便採取講唱的方式通俗地表現深奧的佛教經典。這種方式被通稱為「經變」。以通俗故事來說佛經,被稱「俗講」。[31]其故事文本稱為「變」或者「變文」,結構一般分為散文與韻文,韻文以七言為主,三言、五言、六言為副。[31]部分佛教故事的變文更成了中國戲曲的題材,如目蓮救母的故事來自《大目犍連變文》。[32]除此之外,後來還有一些史料性質的變文,如《伍子胥變文》、《王昭君變文》、《韓擒虎話本》、《唐太宗入冥記》等;民間傳說題材的變文,如《舜子至孝變文》、《劉家太子變文》、《董永變文》等等。

除了故事內容,佛教音樂也不斷流傳,根據陳場《樂書》「胡曲調」,記錄唐代樂府曲調有《普光佛曲》、《彌勒佛曲》、《日光明佛曲》、《大威德佛曲》、《如來佛曲》、《藥師琉璃光佛曲》、《龜茲佛曲》、《釋迦牟尼佛曲》、《觀法會佛曲》、《寶花步佛曲》、《摩尼佛曲》、《觀音佛曲》等等,共26曲。[33][34]可見,佛教的發展豐富了民間音樂與說唱藝術。

由於佛教在中國非常昌盛,讓中國成為世界上擁有佛教藝術收藏品最豐富的國家。敦煌莫高窟、寧夏市炳靈寺石窟、洛陽龍門石窟、山西大唐雲崗石窟、重慶大足石刻和四川樂山大佛都是重要的佛教雕像遺址。

可是到了唐朝末年,唐武宗認為外國的影響不恰當。845年,他大規模下令打擊外來宗教,包括景教、祆教、佛教,史稱會昌滅法。[35]除少數在首都的寺院外全國所有寺院被拆毀,僧尼被迫還俗,寺院里的奴婢被釋放,寺院所有的田地被沒收為國有。中國的宗教與藝術的發展受到嚴重的壓抑。禪宗卻在這樣的情況下發展了幾百年,特別是在宋代,禪院成了文化與學習中心。

宋遼金 參見:宋朝建築

雖然唐末佛教一度式微,但宋朝仍然有不少佛塔的興建。由於佛塔來自印度,以免與皇帝城內的鼓樓與城樓作比較,高的佛塔常見於郊外。[36]宋朝著名佛塔有很多,包括了在皇祐元年(1049年)重建的開封佑國寺「鐵塔」[37][38]、位於湖北省當陽市玉泉山東麓玉泉寺的鐵塔[39]、福建省泉州開元寺內的雙子塔等等。[40]其中現存最高最古老的佛宮寺釋迦塔示範了六十種不同的斗拱。[41][42]

佛塔由當初的木塔,發展到石塔,鐵塔,甚至琉璃磚塔。塔的平面多為八角形或六角形。塔內雕塑多以佛經故事為題材,譬如辟支塔的須彌座塔基浮雕刻有輪迴故事。位於浙江省杭州市錢塘江北岸的月輪山上的六和塔內部鑲嵌有《四十二章經》的石刻。[43]

唐朝公元7世紀末—8世紀初鍍金青銅觀音菩薩像,現藏於紐約大都會藝術博物館

來自西安的唐朝公元703年的十一面觀音菩薩像,現藏於美國史密森尼博物館

宋朝木雕彩繪水月觀音像,現藏於上海博物館

來自山西的遼代木雕彩繪水月觀音菩薩像。現藏於美國納爾遜藝術博物館。另一個角度的圖片

宋朝11世紀的孔雀明王畫像,現藏於日本京都仁和寺

敦煌莫高窟的藏經洞文獻中公元868年的《金剛經》,現藏於大英圖書館

雲南大理國在1173年—1176年間由張勝溫等人繪制的《梵像卷》,現藏於臺北故宮博物院

公元12世紀的千手千眼觀世音菩薩像,現藏於臺北故宮博物院

辟支塔,位於山東濟南市長清縣泰山西北麓的靈巖寺內,建於公元1063年的高54米的樓閣式塔

建於遼代的北京天寧寺密檐式塔,高57.8米

除了佛塔外,佛寺的發展到了宋朝,不但仍然以對稱和諧為主,並且加強了縱深發展的佈局。譬如,河北正定隆興寺,在隋開皇六年(586年)開始興建,本來叫做龍藏寺,唐改名為隆興寺。北宋開寶4年(公元971年),宋太祖下令興建大悲寶閣以供奉千手觀音菩薩像。此後,把寺院不斷擴建,隆興寺慢慢形成以大悲閣為核心的宋代建築群。[44]整個群體從南到北依次序為山門,在山門後長方形院子分列左右兩側的鐘樓和鼓樓,佛寺中央的大覺六師殿,北面的摩尼殿與左右配殿,組成了另一個院子,而整體則構成一個依著中軸線作縱深發展的佈局,由外而內,高低錯落,主次分明,加強殿宇層次,已經擺脫了以往在寺前或宅院中心造塔的風格。[45]這種建築群的佈局被稱為伽藍七堂。伽藍七堂的設計特意包含了佛教理念,其中山門又稱三門,即空門、無相門、無作門,合稱「三解脫門」。[16]

隨著宋朝北部邊境的遼、西夏勢力日盛,中國與印度與西域等地的文化交流大大減少,佛教音樂的發展也變得保守,並且逐漸與民間曲調合流。例如民間曲調的《掛金鎖》、《望江南》、《柳含湮》、《山坡羊》、《浪淘沙》、《阿彌陀贊》、《虔誠獻香花》、《迴向偈》等佛曲流傳至今。[12]

藏傳佛教 參見:藏傳佛教、覆缽式塔及唐卡

塔公寺十二歲等身佛像

來自尼泊爾的16世紀觀音菩薩鍍金青銅像,現藏於大英博物館

西藏古格王朝11世紀上半葉時期的觀音菩薩銅像,現藏於美國史密森尼博物館

桑耶寺的覆缽式塔

金剛乘在5世紀或6世紀在印度東部開始推動一個運動。許多金剛乘信徒來自婆羅門教的。公元7世紀,隨著松贊干布迎娶唐朝的文成公主和尼泊爾的毗俱底公主,奠定了藏傳佛教的基礎。另外,在北魏時期的雲崗石窟已經出現的覆缽式塔,也傳入西藏,再從西藏流傳至其他地區。[46]自8世紀,金剛乘成為了西藏佛教的主導形式。由於它地處亞洲中央,西藏佛教藝術受到了來自印度、尼泊爾、希臘佛教和中國的藝術的影響。其中西藏佛教藝術的最典型的創作之一就是曼荼羅,那是一種圓形被套上正方形的圖案,有人說是為了幫助佛教徒在冥想時更專注。

來自北京雍和宮的清朝嘉慶年間的大威德金剛鍍金青銅像,現藏於大英博物館

13世紀的綠度母唐卡,現藏於美國克里夫蘭藝術博物館

蒙古帝國元文宗和元明宗時期(約1330-1332年)的緙絲制大威德金剛曼荼羅,現藏於紐約大都會藝術博物館

十五世紀的金剛亥母鍍金青銅像,現藏於瑞士蘇黎士萊特博格博物館

在繪畫方面,除了曼荼羅,西藏人也將佛教題材以唐卡方式表達出來。唐卡在西藏語本意是畫卷,隨著佛教傳入西藏,僧人喜用易於攜帶的唐卡作為宣揚佛教的工具。早期的唐卡繪畫跟從了印度風格。我們可以看到笈多王朝佛教藝術與印度藝術都給西藏藝術不少啟發。15世紀中葉以後,西藏畫家根據印度、尼泊爾和中國畫風,發展出屬於西藏特有的畫派。

藏傳佛教的其中一個特色就是法器種類繁多,充滿神秘色彩。雖然材料多以金、銀、銅鑄造為主,但也採用木、骨、象牙、石頭、貝殼等等。這些法器共六大類,分別是禮敬用的、稱讚用的、供養用的、持驗用的、護魔用的和勸導用的。袈裟、項珠、哈達屬於禮敬類;鐘、鼓、骨笛、法螺、六弦琴、大號等樂器屬於稱讚類;供養類有塔、壇城、八寶、七政、供臺、華蓋;灌頂壺、金剛杵和嘎巴拉碗則屬於持驗類;而秘密符印屬於護魔類;轉經筒和幢就是屬於勸導類。[47]

到了元朝,出現了八吉祥紋,分別為法螺(Shankha)、法輪(Chakra)、寶傘(Chattra)、白蓋、蓮花(Padma)、寶瓶 (Kalasha)、金魚(Survana Matsya)、盤長結(Shrivatsa)。其中法輪代表佛法,法螺是樂器,代表梵音,白蓋代表佛教覆蓋大千世界。[48][49][50]

藏傳佛教使用的「全包金法螺」,清代文物

由人的頭蓋骨做成的嘎巴拉碗

尼泊爾的水晶鉞刀

四川甘孜八美草原惠遠寺內的轉經筒

藏傳佛教的音樂是以佛殿樂為主。它是一種古老的藝術形式,慢慢演變成程式化的佛殿樂曲,並且有專門的樂隊來演奏。佛殿樂,顧名思義就是它是因應寺院內宗教活動而產生,主要在佛殿中演奏。旋律優美,典雅肅穆,就是佛殿樂的特色。藏傳佛教的每一所寺院,都流傳著自己風格的佛殿樂。譬如甘肅省南藏族自治州境內的拉卜楞寺的佛殿樂,誕生於18世紀初期。當時,由該寺的大活佛在從青海返回甘肅時,容許隨從借奏樂來消除旅途艱辛的想法。自此旅途上奏樂自樂成了習慣,並成為拉卜楞寺院的規矩。他們在不同的時候,會演奏不同的傳統的宗教曲,譬如清晨會演奏《黎明晨曲》,入夜後演奏《臥宿曲》。除此之外,拉卜楞寺保留下來的佛殿樂曲已寥寥無幾,剩下《姜懷優索》、《萬年觀》、《五台山》、《孝卡麻爾》、《喇嘛達夏》、《智布欽加居》、《仁欽恰爾帕》、《堆彭》、《巴華爾》、《投金千寶》等等。[12]

韓國

高麗時期的敬天寺十層石塔,高13米現藏於韓國國立中央博物館。

半跏思惟像,半跏趺冥想的彌勒菩薩佛像,相信是大約在公元7世紀新羅時期的作品,現藏於韓國國立中央博物館。

韓國佛教藝術反映了中國佛教的影響力與強烈原創韓國文化之間調和出來的結果。再者,從發掘出來的文物如匕首、帶扣、新羅皇冠等等所顯示,西伯利亞大草原的藝術特別是西伯利亞與斯基泰的藝術對早期韓國佛教藝術有著十分明顯的影響。[51][52]這些土產藝術風格都是以幾何、抽象圖形為主。雖然中國文化影響力十分宏大,但韓國佛教藝術「顯得冷靜,味道適中,有些抽象但與當代藝術的色彩有點不謀而合」(Pierre Cambon, Arts asiatiques- Guimet)。

三國時期

佛教在公元372年正式傳入韓國,當時是三國時期的高句麗。[53]可是根據中國的記錄及佛教壁畫顯示佛教早於這個官方日子。[54]公元384年,百濟正式確認佛教傳入韓國。[53]而新羅因為缺乏良好的水路與陸路,延遲到公元535年才確認佛教已經傳入。[55][56]佛教促使當地需要很多負責繪畫用來供奉的畫像的巧匠,興建寺廟的建築師和讀寫佛經的學者,這樣便改變了韓國的文化。特別重要的是傳授了北魏鮮卑拓跋氏一種成熟的藝術風格。北魏藝術風格對高句麗與百濟的藝術影響深遠。南朝時期,百濟的巧匠加入了韓國獨有的元素,並且傳給了日本。韓國的巧匠精挑細選,結合了不同地方的風格來創作韓國獨特的佛教藝術風格。[57][58]

當蘊含了北魏原型的高句麗佛教藝術展現了生命力與流動性的時候,百濟也與中國南朝保持緊密的接觸,這種緊密的外交接觸在百濟個性溫和的雕塑中得到證實。這就是那種在百濟雕塑上所表現的深不可測的笑容,被藝術歷史學家稱為百濟的微笑。[59][60]新羅也發展了獨特的佛教藝術傳統,它以半跏思惟像為標誌,是一個半跏趺坐冥想的彌勒菩薩佛像。另外一個一模一樣的彌勒菩薩佛像被送往日本作為改信佛教的禮物,現在存放在京都廣隆寺。 [61] [62] [63] 三國時期的佛教促使大量佛寺的興建,譬如百濟的彌勒寺(Mireuksa)與新羅的皇龍寺(Hwangnyongsa)。百濟的建築師都以工藝及興建皇龍寺的九層寶塔而聞名。[64][65][66]公元6世紀的韓國佛教藝術受到中國與印度的文化所影響,但開始顯現本土特色。[67]這些本土特色也可以在日本早期佛教藝術中見得到,某些早期日本佛像設計源自韓國,特別是百濟,或者是來自移居日本的韓國巧匠。[68]尤其是,這個彌勒半跏趺坐姿態,是韓國風格,然後傳播到日本。中宮寺的釋迦牟尼像與廣宏寺的彌勒佛像都可以證實這一點。雖然很多歷史學家把韓國描繪為僅僅是佛教傳播的途徑,但百濟在日本佛教傳統傳入與形成的過程中仍然擔當的主導的角色。 [69]

統一新羅

統一後的新羅王朝,韓國進入了一個安穩的時期,當時正值中國的唐朝。唐朝與新羅交往頻繁,韓國佛教藝術風格深受中國影響。這個時期的佛教藝術得到國家資助而發展蓬勃,石窟庵(Seokguram Grotto)與佛國寺(Bulguksa)就是最好的證明。

高麗時期

高麗國成立於918年,標誌著佛教藝術的新時代。高麗國國王慷慨地贊助佛教事業,佛教藝術得以繼續發展,特別是運用金銀油彩來製作佛經與畫像。[70]最觸目的傑作就是《高麗大藏經》,製作人員能夠準確無誤把大藏經雕刻於81340塊木板上。[71]這項成就被聯合國教科文組認為是世界上佛教典籍中最重要最完整的語料庫,而且在工藝上展現出非常高的美學價值。[72]大藏經包含了律藏、經藏、論藏,而高麗大藏經則結合北宋、契丹、高句麗的大藏經版本,並有高麗高僧所添加的內容。[73]由於準確程度很高,現在中國,日本,台灣等地的大藏經以它為參考。[74] 高麗大藏經所用的木材都是來自韓國南部海島上的樺樹。為了防止腐爛,所用木材都經過三年海水的浸泡,三年風乾,雕刻完成後,掃上有毒瓷漆防止昆蟲侵害。

三國時期高句麗的539年的鍍金青銅佛像,現藏於韓國國立中央博物館

三國時期百濟的銅造如來及両脇侍立像,現藏於日本東京國立博物館

統一新羅時期石窟庵內的釋迦牟尼佛像

統一新羅時期大日如來鍍金青銅像,現藏於日本東京國立博物館

高麗時期10世紀—11世紀的千手觀音菩薩像,現藏於巴黎吉美博物館

《般若波羅蜜多心經》,海印寺高麗大藏經

日本 參見:日本佛教藝術、禪宗及神社

日本國寶平安時代初期9世紀繪制的絹本著色《両界曼荼羅圖》中的胎藏界曼荼羅,現藏於日本京都的東寺。其中部的中台八葉院內的佛像,由上方開始順時針方向起,分別為寶幢如來、普賢菩薩、開敷華王如來、文殊菩薩、阿彌陀如來、彌勒菩薩、天鼓雷音如來、觀音菩薩,中央為大日如來。

飛鳥寺內建於609年的釋迦牟尼佛像

飛鳥時代的寶冠半跏思惟彌勒菩薩像,現藏於日本東京國立博物館

飛鳥時代的觀音菩薩與大勢至菩薩像,現藏於日本東京國立博物館

飛鳥時代的奈良法隆寺的五重塔,高32.45米

在佛教還未傳入日本之時,日本已經接受不同文化的影響,由繩文時代新石器時代的抽象裝飾線條到彌生時代及古墳時代的藝術,埴輪藝術。

自從公元711年,大量寺廟與僧院建在奈良市,其中包括了五層高的佛塔-法隆寺的金堂[75]及興福寺。在政府贊助下,製作了無數畫像及雕塑。印度、中國、韓國、希臘的藝術都混合成自然主義的風格。日本佛教藝術的創作在8世紀到13世紀間的奈良時代、平安時代和鎌倉時代顯得非常豐富。日本為佛像發展了一個極為豐富的藝術形象,有時甚至結合了印度教和神道教的風格。這種藝術可以是非常多樣,富有創造性和非常大膽的。

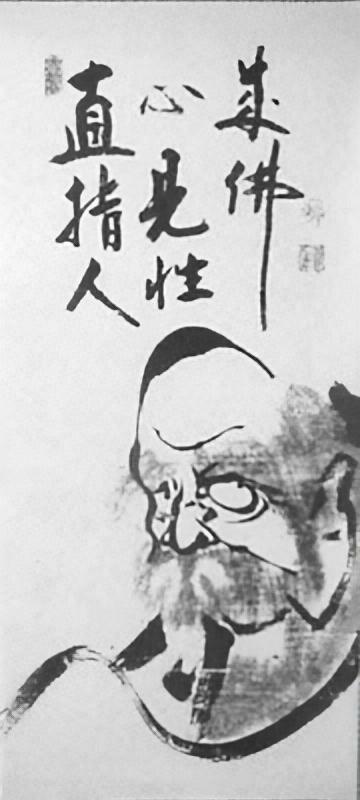

12世紀到13世紀,自從道元禪師和榮西禪師從中國回到日本,日本開始發展禪宗藝術。禪宗藝術的特色就是原創繪畫譬如水墨畫與詩詞,特別是俳句,努力透過印象派和樸素的不二論的表達方式去展現世界的真諦。在一瞬間尋求啟蒙導致衍生了其他重要的藝術-日本茶道和日本花道。[76] [77]

奈良時代的奈良興福寺的阿修羅王像 (734年)

奈良時代的奈良東大寺的盧舍那大佛像 (752年)

平安時代的兵庫縣一乘寺的三重塔 (1171年)

平安時代公元12世紀的絹本著色普賢菩薩畫像,現藏於日本東京國立博物館

日本奈良東大寺南大門內的金剛木像 (1203年)

高德院內建於公元1252年的阿彌陀佛青銅像

禪宗祖師菩提達摩畫像,白隠慧鶴禪師(1686年-1769年)繪制

越南

位於越南芽莊市的大佛

越南寧福寺(Chùa Bút Tháp)千手觀音菩薩像

越南大叻市的靈福寺

位於越南河內獨柱寺,屬於李朝時的建築

雖然越南地處中國南部,但是因為當地的佛教是從中國傳入,所以是北傳佛教國家之一。從1世紀到9世紀,越南東京是屬於中國領土(即東漢至西晉時期的交阯郡)。自從公元2世紀,儒學與大乘佛教開始傳入,然後慢慢非常流行。[78][79]在李朝,朝廷把佛教定為國教,各代國王都推崇佛教,甚至出家為僧,導致大量僧人湧現,處處皆寺的局面。由於確立了僧團制度,在各地負責教門公事,所以不但寺院林立,更建築得富麗堂皇。[79]

越南南部以前屬於占城,由於鄰近柬埔寨,所以深受印度教藝術影響。越南南部的藝術風格與印度教藝術風格的最相似之處就是一些寺廟和砂岩雕像。到了莫朝,佛教藝術進入了全盛時期。

南傳佛教藝術

自從公元前1世紀,路上絲綢之路受到在中東日漸強大的安息王朝所阻,羅馬人則越來越富裕,對亞洲珍寶日益渴求。這樣導致恢復了連接地中海與中國途徑印度的海上絲綢之路。縱使有些政治干擾,印度從貿易上影響了東南亞各國。這條貿易路途把印度、緬甸、泰國南部、柬埔寨、越南南部及其他海岸城市連接起來。

在此後的一千多年中,印度的巴利語與梵語和印度文字,同上座部佛教與大乘佛教一起,再加上婆羅門教和印度教,通過頻繁的直接交往和宗教經典與文學如《羅摩衍那》和《摩訶婆羅多》,豐富了東南亞各國的藝術內涵。在公元1世紀至8世紀之間,柬埔寨扶南王朝藝術與緬甸孟族的藝術互相競爭,但兩者都衍生自笈多藝術風格。印度風格加上佛教形象的還願片和梵文石刻遍佈在了整個地區。

公元9世紀至13世紀,發源於現代蘇門答臘島的三佛齊帝國與高棉帝國雖然互相競爭,但雙方都信奉大乘佛教。上座部佛教在13世紀從斯里蘭卡傳出,後來被泰國的素可泰王國所接納。[80]根據當時的上座部佛教證得涅槃的在家聖者也必須以僧侶身份度過餘生[81],從此那些寺廟群的建造在東南亞的藝術表達方法中扮演著重要角色。

14世紀之後,伊斯蘭教文化在東南亞沿海地區,包括馬來西亞、印尼及菲律賓等地不斷擴散而且日漸盛行[82],上座部佛教集中在緬甸、寮國與柬埔寨等地繼續發展。

斯里蘭卡

公元前2世紀杜多伽摩尼王在阿努拉德普勒建造的 RuwanveliSaya 佛塔,高91米。[83]

公元5世紀阿努拉德普勒王國時期在 Avukana 的佛像

公元12世紀波隆納魯瓦王國時期在 Gal Vihariya 的佛像

公元5世紀在 Sigiriya 的壁畫

公元7世紀,佛教在印度的重要性逐漸下降的時候,阿育王派遣僧侶所傳的上座部佛教卻在過去幾百年裡於斯里蘭卡生根,並且塑造了當地文化。一些有特殊意義的文物,譬如被列為聯合國世界遺產的康提古城內的佛牙舍利與佛牙寺[84][85],和在阿努拉德普勒的古寺內的聖菩提樹。這棵菩提樹是在公元前288年用當年釋迦牟尼佛坐在其下得道的菩提樹的扦插苗移栽而存活至今的。

佛牙寺建於15世紀,整個寺院建於6米高的基台之上,外圍有護寺河。寺內主要建築有中心大殿、鼓殿、長廳、大寶庫、誦經廳等。[86]

緬甸 參見:緬甸佛教藝術

仰光大金寺的窣堵坡,高98米

蒲甘王國公元1091年興建的阿難寺的立佛像

蒲甘王國12世紀的浮雕,現藏於倫敦維多利亞和阿爾伯特博物館

蒲甘王國11到13世紀的銅質佛像,現藏於保加利亞國家外國藝術展覽館

比鄰印度的緬甸自然受到印度東部地區的強烈影響。緬甸南部孟族大約在前200年跟隨印度國王阿育王皈依佛教。像Peikthano的早期佛教寺廟可以追溯到1世紀到5世紀。孟族的佛教藝術主要是印度笈多王朝的風格,足以影響以後的時代。隨著孟族在大陸各地散居,他們的藝術風格在東南亞各地開花結果。

在公元1057年蒲甘王國阿努律陀南征孟族王國特別是直通國之後,大批孟族僧侶來到蒲甘,蒲甘因此在此後800年成為佛教中心。11世紀到13世紀,蒲甘境內興建了成千上萬的舍利塔和佛教寺廟建築,其中約2000件仍然清晰可見。在仰光和曼德勒的博物館收藏了大量鍍金的裝飾以珠寶的佛像。

泰國

公元4世紀始建、公元675年載於文獻的佛統大塔,高127米

曼谷玉佛寺翡翠佛像,傳公元前43年於印度製作,於公元457年入柬埔寨、1432年入泰國

14世紀素可泰王國的佛像,3米高由5噸黃金所製造

14世紀素可泰王國的佛像

泰國佛教起源於公元前三世紀左右,時為印度阿育王遣派僧侶到東南亞宣揚佛教教義,其中一批到達泰國佛統府後,就以此地為傳教基地。[87]後來,隨著緬甸孟族王國擴展版圖,印度商旅把笈多王朝的印度及佛教藝術傳入泰國。自9世紀,泰國不同派別的藝術都受到同樣信奉大乘佛教的高棉帝國與三佛齊的強大影響。9世紀末,泰國藝術創出如清流的表達方式,主題像萬神殿般創造很多大乘佛教的菩薩造型。

13世紀,上座部佛教從斯里蘭卡傳入,同時泰國人剛剛建立素可泰王國。在泰國佛教,非常俏麗的形象,有時候配上非常幾何和幾乎抽象的圖像鼓舞了新的信念。

14世紀至16世紀的大城王國,佛像更披上華麗服裝和以珠寶作裝飾。許多泰國雕塑或寺廟往往是鍍金的,有時還鑲嵌了很多裝飾。

寮國

16世紀始建的塔鑾寺佛塔

18世紀寮國佛像

寮國琅勃拉邦的香通寺

位於寮國琅勃拉邦的大蓮花佛塔(That Makmo )

寮國的佛教藝術的發展與鄰近地區包括泰國有密切關係。建築物與雕塑採用的材料以木材為主,配以油漆及光漆作粉飾。15世紀末,與泰國素可泰的佛像風格非常相似。自16世紀,寮國佛像風格開始成形,身材傾向瘦峭,手與腳比較修長。

柬埔寨 參見:吳哥窟及吳哥古迹

吳哥城巴戎寺大梵天王塔的浮雕

在1150年至1175年間的佛像,現藏於舊金山亞洲藝術博物館

10到11世紀的觀世音菩薩像,現藏於巴黎吉美博物館

喜金剛曼荼羅像,現藏於澳大利亞新南威爾斯藝術展覽館

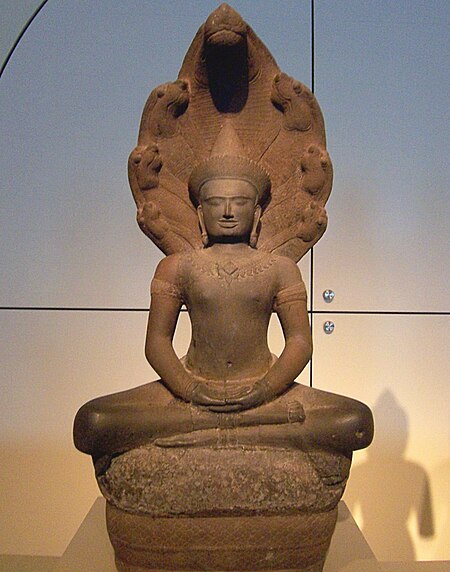

公元3世紀到6世紀,柬埔寨曾經是信奉印度教與大乘佛教的扶南王國的中心地帶,它的領土曾西至緬甸,南至馬來西亞。它不但對政治產生很大影響,還吸收了印度文化。根據宋代《太平御覽》引述三國時期吳國康泰的《扶南土俗》說:「扶南之西南有林揚國,去扶南七千里,土地奉佛,有數千沙門。持戒六齋日,魚肉不得入國。 一日再市,朝市諸雜米、甘果、石蜜,暮市但貨香花。」又說:「扶南國人最大居舍,雕文刻鏤,好布施,多禽獸。王好獵,皆乘象,一去月餘日。」《太平御覽· 林陽國》說:「林陽在扶南西七千餘里,地皆平博,民十萬餘家,男女行仁善,皆侍佛。」可以見到大乘佛教在當地十分盛行。[88]在普農多出土的印度教八臂毗濕奴立像、持斧的印度英雄羅摩立像與在吳哥附近發現的大量笈多風格的砂岩制佛頭和佛立像,都可以證明6世紀的柬埔寨美術受到印度造像藝術的深遠影響。[89]

公元9世紀到13世紀,大乘佛教與印度化的高棉帝國主宰了東南亞大部分的地方,更對當地的佛教藝術有深遠影響。在當時的高棉境內,曾於今日的柬埔寨和泰國等地興建900座寺廟。

吳哥王朝時期,大型寺院與城市組織能夠管理1百萬居民。雖然柬埔寨大量的佛像在吳哥古跡內保存下來,但其他城市卻受到有組織的搶劫所重創。

高棉藝術的特色是通過喜氣洋洋的表情來展示高度的靈性,而不採取細長線條和附加的修飾。

印尼

婆羅浮屠全景

婆羅浮屠的主佛塔

東爪哇新柯沙里的般若佛母像

婆羅浮屠附近的 Mendut 寺的9世紀大日如來同協侍的觀音菩薩和金剛手菩薩的雕像

印尼包括爪哇與峇里島的文化自從1世紀便受到印度佛教文化所影響。這樣大大豐富了東南亞的視覺藝術,譬如建築與雕塑。後來在大陸冒起的扶南王朝與吳哥王朝都是充滿印度文化色彩的國家。這個時候,發源於蘇門答臘島巨港信奉大乘佛教的三佛齊王國剛剛成立。當發源於爪哇的夏連特拉王朝在馬來西亞半島擴張,大乘佛教與金剛乘便傳入這些地方。見證佛教藝術的歷史遺跡有位於日惹附近的婆羅浮屠與般若佛母像。

整個婆羅浮屠從上往下看就像佛教金剛乘中的一座曼荼羅,同時代表著佛教的大千世界。[90] 塔基是一個正方形,邊長大約118米。這座塔共九層,下面的六層是正方形,上面三層是圓形。頂層的中心是一座圓形佛塔,被七十二座鐘形舍利塔團團包圍。每座舍利塔裝飾著許多孔,裡面端坐著佛陀的雕像。

近代發展

印度安得拉邦 Hussain Sagar 湖白色花崗巖佛像,1992年落成高18米。

一般來說,亞洲各地的新佛教畫像及雕塑是非常注重傳統。我們可以從佛陀肖像的身體姿勢和手勢、耳孔和頭髮和衣服、菩提樹與荷花的象徵意中追溯佛教過去一千年的文化,種種特徵都得到肯定。因此新造的佛教藝術作品會承繼傳統模式,而不是突顯個人的藝術表現手法。

這種十分傳統的藝術在未與西方文化接觸之前,也會發展地區風格。特別是在日本、泰國、韓國或巴厘島,與西方文化在激烈交流時,雙方都進一步發展區域風格。因此,他們建立現代的佛教藝術。然而,這種藝術雖然有宗教背景,但往往以裝飾為主,而不是根據宗教習俗來建造。在展現的過程中,無論是雕塑或繪畫,當中的傳統佛像、佛教意象和語言形式被放在一個新的側重藝術的背景中。

位於香港大嶼山1993年建成的天壇大佛旁的六天母獻供像。

自從12世紀,除少數地區像喜馬拉雅山區外,佛教在印度主要地區慢慢消失,最終被英國的殖民統治者在很大程度上完全拋棄。20世紀中期,印度獨立後的第一任司法部長-賓勞·安貝卡博士(Dr. Bhim Rao Ambedkar)帶領很多賤民轉信佛教,並開始摩訶菩提寺與阿旃陀石窟的修復工作,重新製作被遺忘的傳統佛像,為宗教活動中使用。[91]其他佛教地區,譬如日本、西藏、斯里蘭卡和泰國,捐贈給了雕像和照片,促進了這個行動。由於新的印度佛教文化仍然是相對年輕,仍沒有固定的意象經典出現。唯有在風格上混雜了日常生活中表達手法非常豐富的的印度教藝術。

另一方面,中國的現代畫家也以佛教為繪畫題材。譬如溥心畬、張大千、呂佛庭、章曉航、董夢梅、奚淞、釋果梵等人以水墨畫表達佛教內容。徐悲鴻則以西洋油畫來繪畫弘一大師像; 李自健先生,也以逼真手法繪畫星雲法師、聖嚴法師的肖像。隨著漫畫及動畫越來越風行,更除了佛教漫畫,豐子愷的《護生畫集》被視為鼻祖,蔡志忠的連續佛教漫畫也佔了一席位,其他還有李百智的動畫《小和尚一家親》。他們讓佛教藝術在漫畫及動畫的創作空間繼續發展。[29]

在台灣方面,近年來佛寺建築也放棄了傳統中國寺院的佈局,沒有了中軸線,建材已改用鋼筋水泥混凝土,外形上模仿木造的宮殿式樣慢慢被淘汰,走向現代的簡約設計,外形由簡單的縱橫線、圓弧線所構合而成,成了現代佛教建築的風格。[92]

參見

佛教

佛教歷史

佛教建築

佛教文學

佛教音樂

注釋

^ 《法嚴義疏十一》:「依《僧祗律》有舍利名塔婆,無舍利名支提。」《大日經疏五》:「復次梵音,制底與質多體同。此中秘密謂心,為佛塔也。」

^ 法顯於399年由長安出發,經過西域諸國,穿越大沙漠,翻越帕米爾高原,週遊了北、東、中印,參禮佛跡,經過獅子國,繞行南海、東海於412年至山東登陸,前後共十三年。法顯著有《佛國記》,此書向為中外學者所推重,已經翻譯成多國文字,同玄奘的《大唐西域記》一起被研究中世紀亞洲歷史的人視為瑰寶。

^ 《僧祐錄》卷二的記載,「《維摩詰經》二卷闕,……魏文帝時,支謙以吳主孫權黃武初至孫亮建興中所譯出。」

參考來源

James Huntley Grayson. Korea: A Religious History. UK: Routledge. 2002. ISBN 0-7007-1605-X (英文).

方立天、華方田. 中國佛教簡史. 中華人民共和國: 宗教文化出版社. 2001-8-1. ISBN 9787801232281 (簡體中文).

腳註

^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 陳聿東. 佛教與雕塑藝術. 天津人民出版社. 1992年12月. ISBN 720101327 (簡體中文).

^ 《佛說觀佛三昧海經卷第六》. 中華電子佛典協會. Jan 19, 2005 [2009-02-01] (繁體中文).

^ 3.0 3.1 施孟宏. 佛像的起源. 華宇出版社. 1984年 (繁體中文).

^ 《阿育王傳》. 中華電子佛典協會 [2008-10-10] (正體中文).

^ 蔣秉植. 蓮花與佛教的不解之緣. 佛學研究網 [2008-10-20] (簡體中文).

^ 釋道心. 來自古印度佛陀時代的菩提葉. 佛教在線. 2008-07-08 (簡體中文).

^ 吳永猛. 禪宗圓相論探原. Jul 23, 1997 [2009-02-02] (繁體中文).

^ 漢族音樂-儀式音樂-佛教音樂. 國立臺灣傳統藝術總處籌備處 [2009-2-12] (zhant).

^ 慧雲. 佛教音樂. 佛音網站 [2009-2-12] (簡體中文).

^ 八大讚 [2009-2-15].

^ 淨宗共修課本 楊枝淨水 [2009-2-15].

^ 12.0 12.1 12.2 釋慧雲. 試論佛教音樂的發展(下). 香港佛教. 香港佛教聯合會 [2009-2-14] (正體中文).

^ 馬銀芳. 淺議唐代佛教雕塑藝術的發起與流變. 中國: 湖南涉外經濟學院藝術設計. 2008年 (簡體中文).

^ SEATED BUDDHA, FROM MATHURA, INDIA, SECOND CENTURY. RED SANDSTONE, 2' 3 1/2" HIGH. ARCHEOLOGICAL MUSEUM, MUTTRA.

^ 《南傳大藏經》的《小部》的《本生經》第22篇第539本生譚。

^ 16.0 16.1 16.2 建築. 佛教大學 [2009-02-04] (簡體中文).

^ 17.0 17.1 見諶法師 . 佛塔東傳之變遷 佛教藝術中的佛塔及形式(二). 中台山佛教基金會 [2008-11-14] (正體中文).

^ 孫毅華. 敦煌石窟全集.石窟建築卷. ISBN 9620752945.

^ BUDDHIST ART & ARCHITECTURE. India Picks [2008-11-14] (英文).

^ 鄭瑜華. 漫談中國佛教造像的審美. 世界佛教論壇. 2008-09-12 [2009-2-4].

^ 方立天(2001年)

^ 見蕅益大師《佛說四十二章經解》

^ 23.0 23.1 23.2 23.3 23.4 釋慧雲. 試論佛教音樂的發展. 香港佛教532期. 香港佛教聯合會 [2009-2-12] (正體中文).

^ 方立天(2001年)

^ 董輝; 閻丙離. 龍門石窟旅遊資源的保護. 《地域研究與開發》. 河南省漯河師範. 1997年16卷1期 (簡體中文).

^ 龍門石窟保管所 《龍門石窟》 1961年

^ 我國現存最早的塔——嵩岳寺塔. 中國嵩山少林網 [2008-11-14] (簡體中文).

^ 嵩岳寺塔. 鄭州市人民政府. 2008-08-21 [2008-11-14] (簡體中文).

^ 29.0 29.1 釋聖嚴. 佛教藝術的承先啟後. 中華佛學研究所. 1998年4月11日 [2009-2-15].

^ 《隋書》卷13 音樂志上 [2009-2-14].

^ 31.0 31.1 俗講:中國佛教的俗文學. 中國佛教文化網. 2008-9-17 [2008-10-10] (簡體中文).

^ 連瑞枝 (清華大學歷史所博士生). 《中國中古時期的盂蘭節》. 圓光佛學學報 第三期 (1999.02). 1999年2月 (正體中文).

^ 漫談「佛畫」與「佛曲」. 香港佛教聯合會. 2007-10-18 [2008-11-11] (繁體中文).

^ 唐代佛曲. 佛教線上. 2008年03月31日 [2008-11-11] (正體中文).

^ 唐代概觀. 逢甲大學 [2008-10-13] (正體中文).

^ Needham, Volume 4, 137.

^ 河南開封佑國寺. 中國佛教網河南站. 2008年08月22日 [2008-11-14] (簡體中文).

^ Iron Pagoda. Chinadaily.com.cn - Ministry of Culture [2007-03-29] (英文).

^ Needham, Volume 4, 141-142.

^ 開元寺桑開蓮花. 中國華文教育網. 2007年06月20日 [2008-11-14] (簡體中文).

^ Needham, Volume 4, 131.

^ The Wooden Pagoda of Yingxian. Dias del futuro pasado. 2006-09-04 [2007-03-29] (西班牙文).

^ 第一批重點文物保護單位:六和塔(古建築及歷史紀念建築物). 中國網. 2007-09-19 [2008-11-14] (簡體中文).

^ 隆興寺. 隆興寺 [2008-11-27] (簡體中文).

^ 宋朝建築. 河北大學宋史研究中心. 2008-3-31 [2008-11-27] (正體中文).

^ 陳清香. 論雲岡石佛式樣的源流. 中華學術院佛學研究所 [2008-11-11] (正體中文).

^ 藏傳佛教法器. 中國網. 2008-07-02 [2009-2-5] (簡體中文).

^ 藏傳佛教象徵符號與器物圖解(KA1020). 時報悅讀網 [2008-11-1] (正體中文).

^ 吉祥八寶圖矢量素材. 設計之家 [2008-11-1] (簡體中文).

^ 佛教八寶. 中國傳統文化藝術網 [2008-11-1] (簡體中文).

^ (英文)Crown. Arts of Korea. 紐約大都會博物館.於2007年1月9日查閱.

^ Grayson (2002年),第 21 頁

^ 53.0 53.1 Grayson (2002年),第 25 頁

^ Grayson (2002年),第 24 頁

^ Peter N. Stearns and William Leonard Langer. The Encyclopedia of World History: ancient, medieval, and modern, chronologically arranged. The Encyclopedia of World History: ancient, medieval, and modern, chronologically arranged. Houghton Mifflin Books. 2001. ISBN 0-395-65237-5.

^ Korea, 500–1000 A.D.. Timeline of Arts History. 紐約大都會博物館 [2007-01-09] (英文).

^ Grayson (2002年),第 27 與第 33 頁

^ Korean Buddhist Sculpture, 5th–9th Century. Timeline of Arts History. 紐約大都會博物館 [2007-01-09] (英文).

^ 瑞山磨崖三尊佛像. 韓國觀光公社 [2008-10-09] (正體中文).

^ Korean Buddhist Sculpture (5th–9th century). 紐約大都會博物館 (英文).

^ Miroku Bosatsu, Miroku Nyorai - Japanese Buddhist Saviour of the Future. Mark Schumacher [2008-10-09] (英文).

^ HOLLAND COTTER. Japanese Art and Its Korean Secret. kenyon.edu. 2003-4-6 (英文).

^ JAPANESE ARCHITECTURE IN KYOTO. 増田建築研究所ホームページ (英文).

^ Banister Fletcher, Dan Cruickshank. Sir Banister Fletcher's a History of Architecture: A History of Architecture. Architectural Press. 1996. ISBN 9780750622677 (英文).

^ Horyuji Temple (7th-8th centuries onward). orientalarchitecture.com (英文).

^ Shin Young-hoon. ARCHITECTURE. indiana.edu (英文).

^ Korea, 500–1000 a.d.. 紐約大都會博物館. 2008-11-1 (英文).

^ Korean Influence on Early Japanese Buddhist Sculpture. buddhapia.com (英文).

^ James Huntley Grayson. Korea: A Religious History. Routledge. 2002. ISBN 9780700716050 (英文).

^ Korea, 1000–1400 a.d.. The Metropolitan Museum of Art (英文).

^ The Korean Tripitaka [2008-10-09] (英文).

^ WORLD HERITAGE COMMITTEE. CONVENTION CONCERNING THE PROTECTION OF THE WORLD CULTURAL AND NATURAL HERITAGE. UNESCO. 4-9 December 1995 [2008-04-14].

^ Tripitaka Koreana at Haeinsa Temple. Cultural Properties Administration [2008-04-14].

^ Haeinsa Temple Janggyeong Panjeon, the Depositories for the Tripitaka Koreana Woodblocks (PDF). UNESCO [2008-04-14].

^ Horyuji, near Nara. Sacred Destinations [2008-10-10] (英文).

^ 陳信甫、林珊妏. 中國禪風對日本庭園風格之影響-以京都地區為例. 中華學術院佛學研究所. 2002-03-01 [2008-10-10] (正體中文).

^ 吳永猛. 禪畫研究的回顧. 中華學術院佛學研究所. 1984-09-01 [2008-10-10] (正體中文).

^ 越南佛教. 漢文電子大藏經系列 [2008-10-11] (正體中文).

^ 79.0 79.1 越南佛教史. 中華佛教在線 [2008-10-11] (簡體中文).

^ Keat Gin Ooi. Southeast Asia: A Historical Encyclopedia, from Angkor Wat to East Timor. ABC-CLIO. 2004: p1126. ISBN 9781576077702 (英文).

^ 《增一阿含經》:無有阿羅漢還捨法服,習白衣行。

^ Patrick Heenan, Monique Lamontagne. The Southeast Asia Handbook: Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, and Thailand. Taylor & Francis. 2001 [2009-02-03]. ISBN 9781884964978 (英文).

^ {{cite web

^ 崔中慧. 南亞、東南亞佛教藝術. 佛門網站 [2008-10-11] (正體中文).

^ Sacred City of Kandy. 聯合國教育科學文化組織 [2008-10-11] (英文).

^ 佛牙寺:斯里蘭卡的宗教聖殿. 央視旅遊. 2008-07-14 [2008-10-19] (簡體中文).

^ 泰國基本簡介. 泰國觀光局 (正體中文).

^ 桑吉. 中泰兩國的佛教文化交流. 法音2003年第01期 [2008-10-31] (簡體中文).

^ 柬埔寨美術. 世紀在線中國藝術網 [2008-10-31] (簡體中文).

^ A. Wayman. Barabudu History and Significance of a Buddhist Monument. Berkeley: Asian Humanities Press. 1981 (英文).

^ 王秀蘭、廖季芸. 印度佛教復興與普濟會. 美佛慧訊. 2001年 [20008-10-31] (正體中文).

^ 陳清香. 當代佛教建築所反映的佛教生態 [2009-2-15] (正體中文).

延伸閱讀

中文書籍

方立天、華方田. 中國佛教簡史. 中華人民共和國: 宗教文化出版社. 2001-8-1. ISBN 9787801232281 (簡體中文).

賴永海. 中國佛教百科全書. 中華人民共和國: 上海古籍出版社. 2000-12-01. ISBN 9787532528707 (簡體中文).

唐道世(唐代)著.《法苑珠林》

英文書籍

Robert E. Fisher. Buddhist Art and Architecture. London: Thames & Hudson. 1993. ISBN 0500202656.

Foltz, Richard. Religions of the Silk Road. Nueva York: St. Martin』s Griffin. 1999. ISBN 0-312-23338-8.

Jarrige, Jean-François. Arts asiatiques - Guimet. París: Editions de la Reunion des musees nationaux. 2001. ISBN 2-7118-3897-8.

Lee, Sherman. A History of Far Eastern Art (5th Edition). New York: Prentice Hall. 2003. ISBN 0-13-183366-9.

Meher McArthur. Reading Buddhist Art. London: Thames & Hudson. 2002. ISBN 0500284288.

Needham, Joseph. Science and Civilization in China, Volume 4, Part 3. Taipei: Caves Books, Ltd. 1986.

Scarre, Dr. Chris (editor). Past Worlds. The Times Atlas of Archeology. London: Times Books Limited. 1991. ISBN 0-7230-0306-8.

Huntington, Susan L.. Early Buddhist art and the theory of aniconism. Art Journal. 1990, Winter.

法文書籍

Jarrige, Jean-François. Arts asiatiques- Guimet. Éditions de la Réunion des Musées Nationaux. Paris. 2001. ISBN 2-7118-3897-8.

西班牙文書籍

Dietrich Seckel. El Arte Budista. Barcelona: Praxis; Seix Barral.. 1964.

Osvaldo Svanascini. Breve Historia Del Arte Oriental (2 Tomos). Buenos Aires: Editorial Claridad. 2001. ISBN 950-620-053-X.

德文書籍

Robert Beer. Die Symbole des tibetischen Buddhismus. Kreuzlingen: Hugendubel. 2003. ISBN 9783720524773.

Louis Frédéric. Buddhismus - Götter, Bilder und Skulpturen. Paris: Éditions Flammarion. 2003. ISBN 2080210017.

Anke Kausch. Seidenstraße - Von China durch die Wüsten Gobi und Taklamakan über den Karakorum Highway nach Pakistan. Köln: DuMont. 2001. ISBN 3770152433.

Martin H. Petrich. Vietnam, Kambodscha und Laos: Tempel, Klöster und Pagoden in den Ländern am Mekong. DuMont Reiseverlag. 2004. ISBN 9783770143986.

Bernd Rosenheim. Die Welt des Buddha. Frühe Stätten buddhistischer Kunst in Indien. Mainz: Verlag Philipp von Zabern. 2006. ISBN 9783805336659.

Hans W. Schumann. Buddhistische Bilderwelt. Ein ikonographisches Handbuch des Mahayana- und Tantrayana-Buddhismus. München: Hugendubel. 1993. ISBN 9783424008975.

Dietrich Seckel. Kunst des Buddhismus. Werden, Wanderung und Wandlung. Baden-Baden: Holle. 1962. ISBN 9783873552043.

Gabriele Seitz. Die Bildsprache des Buddhismus. Düsseldorf: Patmos. 2006. ISBN 9783491724860.

越南文書籍

Lê Mạnh Thát. Lịch sử Phật giáo Việt nam. 1999.

Nguyễn Lang. Việt Nam Phật giáo Sử Luận. 1979.

外部連結

(中文)雙林寺. 世界佛教音樂介紹. 佛音網站.

(中文)銅雕壁畫. 銅雕壁畫. 佛教銅工藝品.

(英文)Dharmapala Thangka Centre - School of Thangka Painting - Kathmandu / Nepal

(英文)喜瑪拉雅藝術

(英文)Gallery of threatened Afghan Graeco-Buddhist art UNESCO

(英文)Symbols for the Buddha

(英文)Korean Buddhism

(英文)Rama IX Art Museum

(英文)Art and identity: The rise of a new Buddhist imagery

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%9B%E6%95%99%E8%97%9D%E8%A1%93

53個世界最高的雕像,2020重編

https://www.youtube.com/watch?v=HRv82ukeMpk

53)Lord Murugan Statue 室建陀神像 Malaysia

52)Kailashnath Mahadev Statue 加德滿都濕婆像 Nepal.

51)Phuket Big Buddha 普吉大佛 Thailand.

50)Virgen del Socavón 索卡文聖母 Bolivia.

49)吉祥大佛 雲南西雙版納

48)Nossa Senhora de Fátima 花地瑪聖母 Brazil

47)Statue of Liberty 自由女神像 US

46)Monumento a la Virgen de la Paz 和平的聖母像 Venezuela

45)佛光大佛 台灣高雄

44)峨眉山普賢像 四川

43)金鼎大佛 吉林敦化

42)廬山東林大佛 江西

41)釜石大觀音像 Japan

40)Samadhi Buddha 三摩地菩薩 Sri Lanka

39)非洲復興紀念碑

38)奇馬利戰士 Mexico

37)正德大佛 台灣埔里

36)小豆島大觀音像 Japan

35)宇佐美世界平和大観音像 Japan

34)Buddha Dordenma 舵登瑪大佛 Bhutan

33)東京灣觀音 Japan.

32)會津慈母大觀音像 Japan

31)鄭成功大神像 台灣嘉義

30)峨嵋湖彌勒大佛 台灣新竹

29)Luangpho Yai Thailand.

28)運城關羽像 山西

27)西樵山觀音像 廣東

26)救世慈母大觀音像 Japan福岡

25)祖國紀念碑 烏克蘭.

24)平等雕像 India.

23)山茶郡觀音菩薩像 Vietnam.

22)樂山大佛 四川

21)尼山孔子銅像 山東

20)加賀大観音像 Japan.

19)Garuda Wisnu Kencana statue, Bali, Indonesia.

18)大埔慈山寺觀音像 Hong Kong.

17)九華山地藏菩薩銅像 安徽

16)Kyaikhto Buddha Statue 齋托佛像 Myanmar.

15)南山海上觀音聖像 海南三亞.

14)淡路島世界平和大観音像 Japan.

13)祖國母親在召喚 Russia.

12)靈山大佛 江蘇無錫.

11)仰阿莎雕像 Guizhou, China.

10)北海道大観音像 Japan.

9)泰國大佛

8)彼得大帝雕像 Moscow, Russia.

7)溈山千手千眼觀音聖像 湖南長沙

6)仙台大觀音像 Japan.

5)炎黃二帝巨型塑像 河南鄭州

4)牛久大佛 Japan

3)Laykyun Sekkya 雷昆塞亞佛像 Myanmar.

2)中原大佛 河南

1)團結雕像 India.

回應

很多國佛相奇怪

仰阿莎最精緻美麗,S曲線的身段和苗族特有服飾

大陸的佛像還在?

拆一兩個違建的雕像你就以為中國滅佛啦?

楨:中國佛像身材比例勻稱、面部莊嚴慈祥再加多高聳於名山,故優。近年來漢傳佛教盛建戶外大型佛像,「一放則亂」、漢族民間神像跟進,習本想「一收則死」但遇少數民族神像也跟進便收手了。解決之道要依國際行規:用大型開發案的環境影響評估、一視同仁核准各教案,不要用無神論意識形態和種族差別待遇。(參〈習中國夢〉http://mypaper.pchome.com.tw/souj1/post/1380555972)

不可跪拜那些像,也不可事奉它,因為我耶和華你的神是忌邪的神(十誡第二誡)

基督教天主教在搞笑哦 里約全世界最大的耶穌像是誰的?